第二十四课、《诗经》两首

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:15

第二十四课《散文诗两首》讲学稿班级:姓名:学习目标:1. 有感情的朗读诗歌,体会这首诗所蕴含的哲理。

2. 体验人间至爱亲情,受到美的熏陶和感染,培养健康高尚的审美情趣和审美能力。

3. 培养学生朗读诗歌的能力。

学习重点:反复诵读,感悟诗歌的思想感情。

预习导学:1、看拼音写汉字。

xiù()luó mó yǎn nà()nì()笑花bàn()mù yù()dǎo()告2、解释下列词语:匿笑:3、朗读课文,并查找作者相关资料。

4、泰戈尔是印度著名、诗人、社会活动家。

他著名的散文诗集有《吉檀迦利》《新月集》、等,小说有《沉船》《戈拉》《小沙子》等。

泰戈尔用孟加拉文写作,1913年获奖。

所作歌曲《人民的意志》,1950年被定为印度国歌。

学习过程:检查预习1、下列诗句加粗字字形正确的是(错的订正在横线上)()A、你会溴到这花香B、我暗暗地在那里匿笑C、我从不肯忘弃了一张纸D、有的被海浪打湿,粘在船头上2、填空:本文选自《》,作者()。

整体感知,课堂研讨1、有感情地朗读课文朗读诗歌,须注意以下几点:⑴、把握诗歌的感情基调,如《金色花》轻松活泼,应读出儿童特有的调皮。

⑵、根据情感的需要,确立语速。

诗歌诵读的语速,有一定的规律可循。

“如果表现的内容是欢快的、激动的或紧张的,速度要快一些;表现的内容是悲痛的低沉的或抒情的,速度要慢一些;表现的内容是平铺直叙的,速度采取中等为宜。

”如《金色花》可稍快一些。

在同一首诗歌当中,语速并非一成不变。

诗歌情感有发展,语速随之有变化。

如《金色花》中妈妈责怪的语句“你到哪里去了,你这坏孩子?”语速宜稍快一些。

⑶、根据诗歌意境,确定轻读、重读及音长音短。

诗歌诵读,有轻有重,有音长音短,才能将诗歌情感强调出来,才能将诗歌的韵味体现出来,字词句的轻重及音长音短,要根据诗歌内容、意境来判断。

⑷、根据语境的关系,确定诗句的停顿。

人教版七年级上册《第二十四课散文诗两首》导学案 第二十四课散文诗两首【基础演练】1.给下列加点的字注音匿笑()沐浴()祷告()并蒂()菡萏()()徘徊()()荫蔽()2.结合语境,解释下列句中加点的词(1)我暗暗地在那里匿笑,却一声儿不响。

匿笑:(2)走到做祷告的小庭院时,你会嗅到这花香。

祷告:(3)那朵红莲,被那繁密的雨点,打得左右欹斜。

欹斜:3.文学常识填空《金色花》作者是(国名)作家、诗人(姓名)。

它是散文诗集《》中代表作。

《荷叶母亲》的作者是我国现代诗人,女作家,原名,选自。

该诗人的代表作还有、等。

【综合运用】4.根据语境,仿照画线句子,接写两句,构成语意连贯的一段话。

母亲是疲惫时的一杯龙井,当你倦怠无力时,淡雅的馨香和醇美使你神情气爽;母亲是冬夜里的一床棉被,当你瑟瑟发抖时,贴心的呵护和温暖使你安然入梦;母亲是;母亲是。

5.今年5月8日是母亲节,班里准备在这天召开班会,班会的主题是“感谢母亲”。

请你按要求完成下列任务。

(1)老师首先向同学们展示了这样一份调查结果统计表项目小学生初中生高中生祝福母亲生日的54%66%91%祝福同学生日的56%86%92%差值2%20%1%①用简要的文字概述表格所反映的主要信息:②作为初中生的我们,请根据表格内容,谈谈你的感受:(2)主持人要求每位同学说一句祝福母亲的话,并准备编辑成册,请你为这个册子设计一个好听的名字。

(6个字以内)【课内精读】阅读课文,完成下面各题。

假如我变成了一朵金色花,为了好玩,长在树的高枝上,笑嘻嘻地在空中摇摆,又在新叶上跳舞,妈妈,你会认识我吗?你要是叫道:“孩子,你在那里呀?”我暗暗地在那里匿笑,却一声儿也不响。

我要。

苏教版四年级上册说文解字第二十四课1、贴说文:形声。

从贝,占声。

本义:典当。

字义:粘,把一种东西粘在另一种东西上:贴金。

粘贴。

剪贴。

靠近,紧挨:贴近。

贴切(密合、恰当、确切)。

贴心。

添补,补助:补贴。

津贴。

倒贴。

贴息(用期票调换现款时付出利息)。

2、增说文:形声。

从土,曾声。

字本作“曾”。

本义:增多。

增,益也。

——《说文》增,加也。

——《广雅·释诂一》字义:加多,添:增加。

增多。

增添。

增益。

增生(a.同“增殖”;b.古代科举制度中生员名目之一)。

增产。

增长(zhǎng )。

增援。

增殖。

增辉。

增减。

增删。

3、添说文:形声。

从水,忝声。

本义:增加,增补。

字义:增加:增添。

添设。

添补。

锦上添花。

4、览(覽)说文:会意。

从见,从监。

“监”亦兼表字音。

“监”的本义是借水照形,这里表示看。

本义:观看。

字义:看,阅:阅览。

游览。

展览。

览胜(观赏美景)。

一览无余(一下子就看得清清楚楚了,形容事物或诗文平淡无奇)。

5、荣说文:形声。

从木,荧省声。

本义:梧桐。

又金文字形,象两支如火把相互照耀的花朵或穗头形。

木谓之华,草谓之荣,不荣而实者谓之秀,荣而不实者谓之英。

——《尔雅》字义:草木茂盛,引申为兴盛:荣枯(草木盛衰,喻得意失意)。

荣悴(荣枯)。

受人敬重,与“辱”相对:光荣。

荣升。

荣誉。

“梧桐”的别称。

草开花,亦泛指草木的花:绿叶素荣。

荣华。

姓。

6、颂说文形声。

从页(xié),公声。

从“页”的字一般与“头”有关。

本义:容貌,仪容。

字义:赞扬:颂扬。

歌颂。

颂词。

赞颂。

颂古非今。

以颂扬为内容的文章或诗歌:祖国颂。

青春颂。

祝愿:祝颂。

敬颂大安。

中国周代祭祀时用的舞曲,配曲的歌词有些收在《诗经》里面,分“周颂”、“鲁颂”和“商颂”三类。

7、辞说文:会意。

本义:诉讼,打官司。

辞,讼也。

——《说文》。

按,分争辩讼谓之辞。

字义:告别:告辞。

辞诀。

辞行。

辞世。

辞别。

不接受,请求离去:辞职。

辞呈。

躲避,推托:不辞辛苦。

2019-2020年七年级语文下册《金色花》教学设计人教新课标版教学内容人教版七年级上册第五单元第二十四课《诗两首》之《金色花》。

教学简析《金色花》是诗人泰戈尔创作的一篇优美的诗歌,其篇幅短小,意蕴丰富。

由假象“假如我变成了一朵金色花”入文,由此生发想象——一个神奇的儿童与他母亲“捉迷藏”,以儿童特有的方式表现对母亲的感情,构成一幅儿童嬉戏的画面,表现了家庭之爱和人类天性的美好与圣洁。

泰戈尔写这首诗歌的时候,是他个人最不幸的时候,亲爱的妻子死了,一双可爱的儿女也都相继夭亡。

这些不幸笼罩在他身上,却使他做出世界上最柔和甜美的爱的颂歌。

他想通过歌声,把爱的光辉撒遍世界的每一个角落。

这首散文诗表现的其实是一种理想中的母子之爱,甜蜜、默契,欢乐而神奇,甚至带有一种宗教色彩。

学情简析初一学生对爱的感受是懵懂的——即使是父母对自己的爱。

他们习惯于不假思索、理所应当地接受,并对寻常小事中体现出来的爱浑然不觉。

提到父母之爱,往往只想到下雨时为他们送伞、高烧时送他们去医院,缺少真切的理解与感受。

教学设想文章篇幅短小,主旨突显,容易把握。

所以尽量把读书的权利、表达的权利让给学生,让学生自己的“悟”贯穿始终。

在课堂上,既有老师的点拨,又有同伴之间思想感情的碰撞;既有个性表达,又有探讨论辩;有品评、有分析、有静思、有聆听、有画面、有声响……所有的手段,都为促进学生自己的领悟开路。

闻一多说,既然是诗,就得有“诗的艺术、诗的想象、诗的情感”。

学习这首诗,我以“情”贯穿教学的始终,使学生的情感通过感知、朗读、品味、创造四个基本步骤,得到熏陶、提升。

培养学生一点诗情意趣是我教学的努力方向。

教学中,要善于点拨、引导,要求学生不仅善于体会,还能用自己的语言表达出来,共同构建一个“诗话”的课堂。

在课堂上,我愿是学生学习的同伴,更是学生智慧和纯净心灵的欣赏着,是人类美好情操的膜拜者和立志奉行着。

在短短的40分钟里,我希望学生发自内心的有所感悟,在40分钟之外的无边时空里,我希望以“作业”的形式让这一点的领悟开始向行动的范畴延伸。

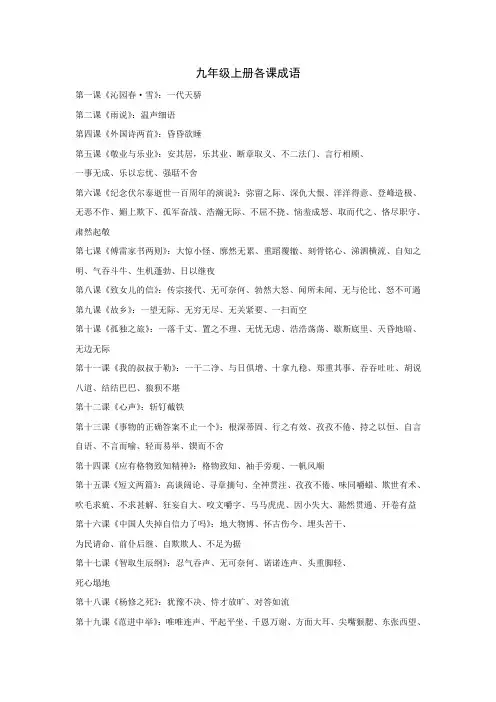

九年级上册各课成语第一课《沁园春·雪》:一代天骄第二课《雨说》:温声细语第四课《外国诗两首》:昏昏欲睡第五课《敬业与乐业》:安其居,乐其业、断章取义、不二法门、言行相顾、一事无成、乐以忘忧、强聒不舍第六课《纪念伏尔泰逝世一百周年的演说》:弥留之际、深仇大恨、洋洋得意、登峰造极、无恶不作、媚上欺下、孤军奋战、浩瀚无际、不屈不挠、恼羞成怒、取而代之、恪尽职守、肃然起敬第七课《傅雷家书两则》:大惊小怪、廓然无累、重蹈覆辙、刻骨铭心、涕泗横流、自知之明、气吞斗牛、生机蓬勃、日以继夜第八课《致女儿的信》:传宗接代、无可奈何、勃然大怒、闻所未闻、无与伦比、怒不可遏第九课《故乡》:一望无际、无穷无尽、无关紧要、一扫而空第十课《孤独之旅》:一落千丈、置之不理、无忧无虑、浩浩荡荡、歇斯底里、天昏地暗、无边无际第十一课《我的叔叔于勒》:一干二净、与日俱增、十拿九稳、郑重其事、吞吞吐吐、胡说八道、结结巴巴、狼狈不堪第十二课《心声》:斩钉截铁第十三课《事物的正确答案不止一个》:根深蒂固、行之有效、孜孜不倦、持之以恒、自言自语、不言而喻、轻而易举、锲而不舍第十四课《应有格物致知精神》:格物致知、袖手旁观、一帆风顺第十五课《短文两篇》:高谈阔论、寻章摘句、全神贯注、孜孜不倦、味同嚼蜡、欺世有术、吹毛求疵、不求甚解、狂妄自大、咬文嚼字、马马虎虎、因小失大、豁然贯通、开卷有益第十六课《中国人失掉自信力了吗》:地大物博、怀古伤今、埋头苦干、为民请命、前仆后继、自欺欺人、不足为据第十七课《智取生辰纲》:忍气吞声、无可奈何、诺诺连声、头重脚轻、死心塌地第十八课《杨修之死》:犹豫不决、恃才放旷、对答如流第十九课《范进中举》:唯唯连声、平起平坐、千恩万谢、方面大耳、尖嘴猴腮、东张西望、不省人事、昏昏沉沉、喜从天降、今非昔比、果不其然第二十课《香菱学诗》:自暴自弃、呆头呆脑、地杰人灵、目不别视、诲人不倦、精血诚聚、挖心搜胆第二十一课《陈涉世家》:第二十二课《唐雎不辱使命》:白虹贯日第二十三课《隆中对》:沃野千里第二十四课《出师表》:开张圣听、妄自菲薄九年级下册各课成语第二课《我用残损的手掌》:蓬勃生春第三课《祖国啊,我亲爱的祖国》:伤痕累累第四课《外国诗两首》:夜半更深第五课《孔乙己》:好喝懒做第六课《蒲柳人家》:咬牙切齿、重男轻女、一气呵成、不知好歹、勃然大怒、不依不挠、呱呱坠地、眉开眼笑、识文断字、左右为难、死去活来、人高马大、两肋插刀、三顾茅庐、腰缠万贯、云山雾罩、不耻下问、咬文嚼字、威风凛凛、断壁残垣、过目不忘、闷闷不乐、芒刺在背、莺啼燕啭、七上八下、形影不离、天伦之乐、愁眉苦脸、垂头丧气、忍气吞声、天怒人怨第七课《变色龙》:无精打采、无缘无故、异想天开第八课《热爱生命》:三三两两、转瞬即逝、不可捉摸、翻山越岭、一动不动、半身不遂、踉踉跄跄、漠不关心、吹毛求疵、胡思乱想、千辛万苦、奄奄一息第九课《谈生命》:悬岩峭壁、心平气和、雨过天晴、一声不响、相生相成第十课《那树》:难以置信、依依不舍、日月光华、周道如砥、星临万户、引颈受戮第十一课《地下森林断想》:遮天蔽日、浩瀚无垠、沉默寡言、与世无争、天昏地暗、山崩地裂、肃然起敬、万籁俱寂、怪石嶙峋、山摇地动、轻而易举、隐姓埋名、蔚为壮观、恰如其分、五彩缤纷第十二课《人生》:粉身碎骨、赏心悦目、乐此不疲、无穷无尽、停滞不前、微不足道第十三课《威尼斯商人》:不近人情、出人意料、倾家荡产、情不自禁、冷酷无情、置之死地、摇头摆脑、一纸空文、万恶不赦、遍稽群籍、中流砥柱、鸡犬不宁、博学多才第十四课《变脸》:返老还童、手舞足蹈、时来运转、天打雷劈、奋不顾身、逢凶化吉、猝不及防、恍然大悟、重男轻女第十五课《枣儿》:蹑手蹑脚、喜出望外、津津有味、垂头丧气第十六课《音乐之声》:巍峨峥嵘、漫山遍野、鳞次栉比、流连忘返、通宵达旦、顶礼膜拜、不动声色、不以为然、固执己见、心直口快、忍俊不禁、晕头转向、变化莫测、小心翼翼第十八课《孟子两章》:生于忧患、死于安乐第十九课《鱼我所欲也》:舍生取义第二十一课《曹刿论战》:一鼓作气第二十二课《邹忌讽齐王纳谏》:门庭若市第二十三课《愚公移山》:愚公移山第二十四课《诗经两首》:窈窕淑女,君子好逑、。

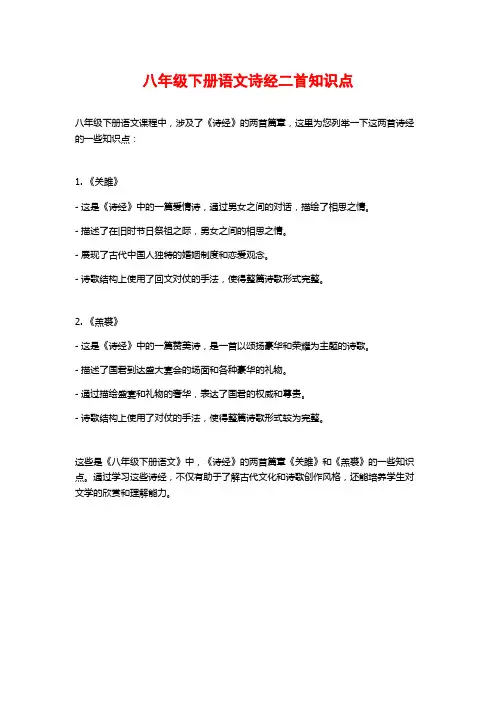

八年级下册语文诗经二首知识点

八年级下册语文课程中,涉及了《诗经》的两首篇章,这里为您列举一下这两首诗经的一些知识点:

1. 《关雎》

- 这是《诗经》中的一篇爱情诗,通过男女之间的对话,描绘了相思之情。

- 描述了在旧时节日祭祖之际,男女之间的相思之情。

- 展现了古代中国人独特的婚姻制度和恋爱观念。

- 诗歌结构上使用了回文对仗的手法,使得整篇诗歌形式完整。

2. 《羔裘》

- 这是《诗经》中的一篇赞美诗,是一首以颂扬豪华和荣耀为主题的诗歌。

- 描述了国君到达盛大宴会的场面和各种豪华的礼物。

- 通过描绘盛宴和礼物的奢华,表达了国君的权威和尊贵。

- 诗歌结构上使用了对仗的手法,使得整篇诗歌形式较为完整。

这些是《八年级下册语文》中,《诗经》的两首篇章《关雎》和《羔裘》的一些知识点。

通过学习这些诗经,不仅有助于了解古代文化和诗歌创作风格,还能培养学生对文学的欣赏和理解能力。

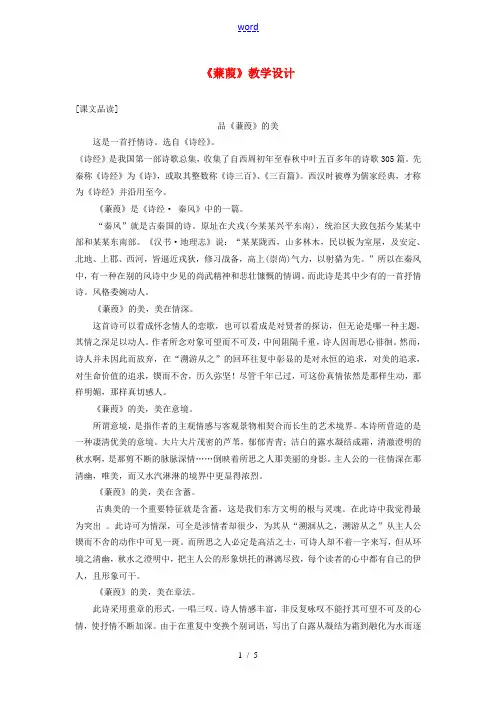

《蒹葭》教学设计[课文品读]品《蒹葭》的美这是一首抒情诗。

选自《诗经》。

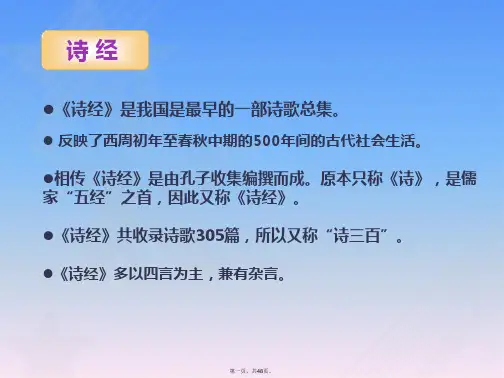

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇。

先秦称《诗经》为《诗》,或取其整数称《诗三百》、《三百篇》。

西汉时被尊为儒家经典,才称为《诗经》并沿用至今。

《蒹葭》是《诗经·秦风》中的一篇。

“秦风”就是古秦国的诗。

原址在犬戎(今某某兴平东南),统治区大致包括今某某中部和某某东南部。

《汉书·地理志》说:“某某陇西,山多林木,民以板为室屋,及安定、北地、上郡、西河,皆逼近戎狄,修习战备,高上(崇尚)气力,以射猎为先。

”所以在秦风中,有一种在别的风诗中少见的尚武精神和悲壮慷慨的情调。

而此诗是其中少有的一首抒情诗。

风格委婉动人。

《蒹葭》的美,美在情深。

这首诗可以看成怀念情人的恋歌,也可以看成是对贤者的探访,但无论是哪一种主题,其情之深足以动人。

作者所念对象可望而不可及,中间阻隔千重,诗人因而思心徘徊。

然而,诗人并未因此而放弃,在“溯游从之”的回环往复中彰显的是对永恒的追求,对美的追求,对生命价值的追求,锲而不舍,历久弥坚!尽管千年已过,可这份真情依然是那样生动,那样明媚,那样真切感人。

《蒹葭》的美,美在意境。

所谓意境,是指作者的主观情感与客观景物相契合而长生的艺术境界。

本诗所营造的是一种凄清优美的意境。

大片大片茂密的芦苇,郁郁青青;洁白的露水凝结成霜,清澈澄明的秋水啊,是那剪不断的脉脉深情……倒映着所思之人那美丽的身影。

主人公的一往情深在那清幽,唯美,而又水汽淋淋的境界中更显得浓烈。

《蒹葭》的美,美在含蓄。

古典美的一个重要特征就是含蓄,这是我们东方文明的根与灵魂。

在此诗中我觉得最为突出。

此诗可为情深,可全是涉情者却很少,为其从“溯洄从之,溯游从之”从主人公锲而不舍的动作中可见一斑。

而所思之人必定是高洁之士,可诗人却不着一字来写,但从环境之清幽,秋水之澄明中,把主人公的形象烘托的淋漓尽致,每个读者的心中都有自己的伊人,且形象可干。

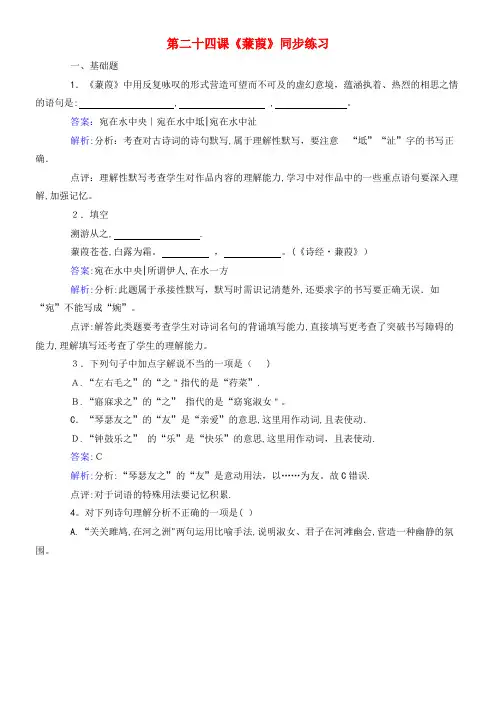

第二十四课《蒹葭》同步练习一、基础题1.《蒹葭》中用反复咏叹的形式营造可望而不可及的虚幻意境,蕴涵执着、热烈的相思之情的语句是:, , 。

答案:宛在水中央|宛在水中坻|宛在水中沚解析:分析:考查对古诗词的诗句默写,属于理解性默写,要注意“坻”“沚”字的书写正确.点评:理解性默写考查学生对作品内容的理解能力,学习中对作品中的一些重点语句要深入理解,加强记忆。

2.填空溯游从之, .蒹葭苍苍,白露为霜。

,。

(《诗经·蒹葭》)答案:宛在水中央|所谓伊人,在水一方解析:分析:此题属于承接性默写,默写时需识记清楚外,还要求字的书写要正确无误.如“宛”不能写成“婉”。

点评:解答此类题要考查学生对诗词名句的背诵填写能力,直接填写更考查了突破书写障碍的能力,理解填写还考查了学生的理解能力。

3.下列句子中加点字解说不当的一项是( )A.“左右毛之”的“之"指代的是“荇菜”.B.“寤寐求之”的“之” 指代的是“窈窕淑女"。

C.“琴瑟友之”的“友”是“亲爱”的意思,这里用作动词,且表使动.D.“钟鼓乐之” 的“乐”是“快乐”的意思,这里用作动词,且表使动.答案:C解析:分析:“琴瑟友之”的“友”是意动用法,以……为友。

故C错误.点评:对于词语的特殊用法要记忆积累.4。

对下列诗句理解分析不正确的一项是( )A.“关关雎鸠,在河之洲"两句运用比喻手法,说明淑女、君子在河滩幽会,营造一种幽静的氛围。

B.“参差荇菜,左右流之”两句反复使用,增强了诗歌的节奏感,也反映了古代民歌的特色。

C。

“悠哉悠哉,辗转反侧”以行动来反映君子的深深思恋,十分生动形象.D.“寤寐逑之”中的“寤”和“寐”分别指醒来和睡着,可见君子思恋之苦答案:A解析:分析:运用比兴的手法,故A错。

点评:理解比兴是借物起兴之意.5.下列说法有误的一项是( )A.《蒹葭》选自《诗经·大雅》,是一首描写追求意中人而不得的诗。

B.全诗重章反复,一意化为三叠,具有音乐美,用韵先响后喑,先扬后抑,余音绕梁,极具感染力。

【2011—2012学年第一学期】《金色花》说课稿学校:西安市太元路学校组别:语文组姓名:张瑛金色花(西安市太元路学校张瑛)各位老师:大家好!今天我说课的题目是《金色花》。

根据新课标的理念,我将从教材、教法与学法、教学过程、板书设计、教学评价等方面进行说课。

一.说教材【教材的地位及作用】《金色花》是义务教育课程标准实验版教科书人教版七年级上册第五单元第二十四课《诗两首》中其中的一首诗,这个单元是以“亲情”为主题。

这篇文章是诗人泰戈尔创作的一篇优美的诗歌,其篇幅短小,意蕴丰富。

由“假如我变成了一朵金色花”入文,由此生发想象——一个神奇的儿童与他母亲“捉迷藏”,以儿童特有的方式表现对母亲的感情,构成一幅儿童嬉戏的画面,表现了家庭之爱和人类天性的美好与圣洁。

同时学习诗中奇特的想象不仅使学生了解诗歌的特点,丰富了孩子的想象力也为区别下个单元《郭沫若诗两首》中“想象”与“联想”奠定一定的基础。

【教学目标】按照新课程标准的具体要求,根据语文学科“工具性与人文性”统一的特点,结合学生已有的认知基础,我确定了如下的教学目标。

1、知识与技能品味诗歌的精美语言,体会诗歌中浓浓的母子情;正确、流利、有节奏、有感情地朗读诗歌,以培养语感。

2、过程与方法通过各种朗读方式(自由朗读、表演读、齐读)使学生把握诗歌基调;通过自主与探究的学习方式,提高学生鉴赏诗歌的能力。

3、情感态度与价值观体验人间至爱亲情,受到美的熏陶和感染,培养健康高尚的审美情趣和审美能力。

【教学重难点】七年级学生对现代诗歌的语言特点、音韵节奏、情感表达等方面也都不甚了解,所以教学本课时应加强对诵读技巧的指导,在朗读中提高对现代诗歌的兴趣,从而深入体会文本。

同时本文丰富的“联想”及“托物寄情”手法的运用对学生来说不容易接受,所以根据新课标的具体要求,结合学生特点我将本课的重难点确定如下:1.教学重点投入真情诵读,感知诗歌优美清新的意境和真挚淳朴。

2.教学难点利用想象,鉴赏诗歌,并尝试借助具体的形象或事物来抒写感情。

第二十一课风筝(一)北京的冬季,地上还有积雪,灰黑色的秃树枝丫杈于晴朗的天空中,而远处有一二风筝浮动,在我是一种惊异和悲哀。

故乡的风筝时节,是春二月,倘听到沙沙的风轮声,仰头便能看见一个淡墨色的蟹风筝或嫩蓝色的蜈蚣风筝。

还有寂寞的瓦片风筝,没有风轮,又放得很低,伶仃地显出憔悴可怜模样。

但此时地上的杨柳已经发芽,早的山桃也多吐蕾,和孩子们的天上的点缀相照应,打成一片春日的温和。

我现在在那里呢?四面都还是严冬的肃杀,而久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了。

但我是向来不爱放风筝的,不但不爱,并且嫌恶他,因为我以为这是没出息孩子所做的玩艺。

和我相反的是我的小兄弟,他那时大概十岁内外罢,多病,瘦得不堪,然而最喜欢风筝,自己买不起,我又不许放,他只得张着小嘴,呆看着空中出神,有时至于小半日。

远处的蟹风筝突然落下来了,他惊呼;两个瓦片风筝的缠绕解开了,他高兴得跳跃。

他的这些,在我看来都是笑柄,可鄙的。

有一天,我忽然想起,似乎多日不很看见他了,但记得曾见他在后园拾枯竹。

我恍然大悟似的,便跑向少有人去的一间堆积杂物的小屋去,推开门,果然就在尘封的什物堆中发见了他。

他向着大方凳,坐在小凳上;便很惊惶地站了起来,失了色瑟缩着。

大方凳旁靠着一个胡蝶风筝的竹骨,还没有糊上纸,凳上是一对做眼睛用的小风轮,正用红纸条装饰着,将要完工了。

我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛,这样苦心孤诣地来偷做没出息孩子的玩艺。

我即刻伸手抓断了胡蝶的一支翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了。

论长幼,论力气,他是都敌不过我的,我当然得到完全的胜利,于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里。

后来他怎样,我不知道,也没有留心。

然而我的惩罚终于轮到了,在我们离别得很久之后,我已经是中年。

我不幸偶而看了一本外国的讲论儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。

于是二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀的这一幕,忽地在眼前展开,而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地堕下去了。

部编版八年级上册语文第二十四课《渔家傲·天接云涛连晓雾》教案及知识点《渔家傲·天接云涛连晓雾》是宋代女词人李清照的词作。

此词写梦中海天溟蒙的景象及与天帝的问答,隐寓对社会现实的不满与绝望,对抱负境界的追求和憧憬。

以下是我为大家细心整理的内容,欢迎大家阅读。

1.部编版八班级上册语文其次十四课《渔家傲·天接云涛连晓雾》教案教学目标:1、学问与技能:调动同学已有的诗词学习阅历,引导同学通过诵读体会字里行间蕴含的丰富情感。

2、过程与方法:通过诵读,引导同学品尝我国古代诗词深邃的内涵和美丽的韵味,激发同学的联想和想象力量。

3、情感、态度、价值观感受词中深刻的思想内涵,体验词中的浪漫风格和豪迈气概。

教学重点:让同学在反复诵读中结合时代背景和诗人的生活经受、思想倾向,品尝词的语言有意境。

教学难点:激发同学的联想和想象力量,品尝词的语言及意境。

教学方法:以朗读为主,同学合作探究学习。

教学预备:多媒体课件教学时数:一课时教学过程:一、激趣导入:请依据我的描述说出古代诗词作家的'姓名。

1、他,唐代诗人。

他的诗想象丰富,构思奇怪,富有浪漫主义颜色,被后人称为“诗仙”。

代表作有《静夜思》--李白2、他,唐代现实主义诗人,他的诗反映民生疾苦,有“诗史”之称,他的组诗“三吏”“三别”脍炙人口,他本人被誉为“诗圣”--杜甫3、他,是“唐宋八大家”之一,一生创作了大量的诗词散文,并开创了豪放词派,字子瞻,我们学过他的词《涣溪沙》(山下兰芽短浸溪)--苏轼4、他,北宋政治家、文学家,他曾在《岳阳楼记》中抒发了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的壮志。

上学期我们学过他的一首词,反映边塞生活的《渔家傲》(塞下秋来风景异)--范仲淹今日我们再学一首《渔家傲》,那是一位跨南北两宋的女词人--李清照的作品。

二、知人论世李清照,号易安居士,历城人(今山东济南),是婉约派的代表。

生活在北宋后期和南宋前期,以“靖康之变”为界分前后两期。

人教版语文七年级上册《金色花》新课标教案24 散文诗两首一、文章简析《金色花》是人教版七年级上册第五单元第二十四课《诗两首》中其中的一首诗, 它是诗人泰戈尔创作的一篇优美的诗歌, 其篇幅短小, 意蕴丰富。

由假象“假如我变成了一朵金色花”入文, 由此生发想象——一个神奇的儿童与他母亲“捉迷藏”, 以儿童特有的方式表现对母亲的感情, 构成一幅儿童嬉戏的画面, 表现了家庭之爱和人类天性的美好与圣洁。

二、总体目标: 培养学生感悟散文诗的能力。

具体目标:1、培养吟诵诗歌的能力。

(诗的情感、诗的语境、诗的意象无一不是读出来的, 读的过程其实也就是学生自主学习的另一种形式;而且在指导朗读的过程中, 也能引导学生思考讨论一些有价值的问题。

)2.感悟世间至爱亲情。

教学策略:引领学生一块去感悟诗歌。

借助音乐、图片, 通过朗读、理解、想象来逐步感悟。

先感悟《金色花》的美, 然后引导学生运用比较感悟来学习《荷叶母亲》。

课时安排: 2课时教学方法: 1.引导学生朗读、理解、感悟。

2、引导学生寻找比较点, 进行比较学习。

三、诗歌的主要特点及审美特征决定了“感悟“是培养学生诗歌鉴赏能力的重要途径。

唐代诗论家司空图说过: “辨于味而后可言诗”。

“辨味”就是在形象感受的基础上, 进入作品的特定情境, 特定角色之中, 去感受生活, 体验情感------这就是要品尝语言的滋味, 揣摩形象的意味。

古人所说“披文、入情、讨源、受用”与此相同。

这些提法其实都可以说成是“感悟”。

1.强烈的抒情性, 是诗歌的重要特征。

诗歌的感情可以直接抒发, 还可以借景抒情, 托物言志。

2、丰富的想象性, 这是由诗歌形象的间接性决定的, 它给人创造了无比广阔的思维空间。

3、鲜明的音乐性, 这主要表现在节奏和韵律两个方面。

4.兼有散文自然、清新、飘逸的特点。

四、对“感悟”的理解所谓“感悟”其实可以分为“感”和“悟”两个心理过程。

“感”即“感触”“接触”。

这个过程是以文本的细节局部为对象的。

第24课《散文诗两首》《金色花》一、说教材1、教材内容分析《金色花》是人教版七年级上册第五单元第二十四课《诗两首》中其中的一首诗,它是诗人泰戈尔创作的一篇优美的诗歌,其篇幅短小,意蕴丰富。

由假象“假如我变成了一朵金色花”入文,由此生发想象——一个神奇的儿童与他母亲“捉迷藏”,以儿童特有的方式表现对母亲的感情,构成一幅儿童嬉戏的画面,表现了家庭之爱和人类天性的美好与圣洁。

2、教学目标按照新课程标准的具体要求,结合学生已有的认知基础,我确定了如下的教学目标。

A、知识与能力目标(1)掌握诗歌的朗读技巧,继而提高朗读能力。

(2)体会诗歌中所表现的感人至深的亲情。

B、过程与方法目标(1)学生通过查资料,了解作者以及作品的背景情况。

(2)学生通过诵读诗歌,体会诗歌的感情及主题。

C、情感、态度与价值观目标引导学生感受亲情,孝敬回报父母,体验人间至爱亲情,受到美的熏陶和感染,培养健康高尚的审美情趣和审美能力。

3、教学重点反复诵读,感悟诗歌的思想感情。

4、教学难点深层品味诗句所蕴含的思想感情,培养学生鉴赏诗歌的能力。

二、说教法和学法1、教法说明本节课采取“美读感知法”和“交流合作探究法”,在教学中让学生通过反复朗读,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。

并通过创设合理的问题情境,引导学生采用自主的、合作的、探究的方式深刻感悟到作品的内涵。

2、学法指导本课的特点和教法指导思想决定了学生的学法,学生在获取知识的过程中,将在教师的引导下,学会通过自主、合作、探究的学习模式,并结合自身体验,归纳出朗读的方法,从而提高自身对诗歌的鉴赏能力。

三、说学生七年级的学生也许知道泰戈尔,但对他的生平与思想了解不多,他们虽然读过一些文学作品,但对外国诗歌接触较少,很需要这方面的文学修养。

这首诗因为它是反映儿童内心世界的,也正是学生自己内心的感受,所以他们不但有交流和倾诉的欲望,更有参与活动的热情。

四、说教学流程(一)创设情境,导入新课1.课件播放歌曲《烛光里的妈妈》。

高分突破·人教九年级语文目录第一单元第一课沁园春·雪第二课雨说第三课星星变奏曲第四课外国诗两首作文技法指导(一)目录第二单元第五课敬业与乐业第六课纪念伏尔泰逝世一百周年的演说第七课傅雷家书两则课第八课致女儿的信作文技法指导(二)目录第三单元第九课故乡第十课孤独之旅第十一课我的叔叔于勒第十二课心声作文技法指导(三)目录第四单元第十三课事物的正确答案不止一个第十四课应有格物致知精神第十五课短文两篇第十六课中国人失掉自信力了吗作文技法指导(四)目录第五单元第十七课智取生辰纲第十八课杨修之死第十九课范进中举第二十课香菱学诗作文技法指导(五)目录第六单元第二十一课陈涉世家第二十二课唐雎不辱使命第二十三课隆中对第二十四课出师表第二十五课词五首(含课外古诗词)作文技法指导(六)目录第一单元第一课诗两首第二课我用残损的手掌第三课祖国啊,我亲爱的祖国第四课外国诗两首作文技法指导(七)目录第二单元第五课孔乙己第六课蒲柳人家(节选)第七课变色龙第八课热爱生命(节选)作文技法指导(八)目录第三单元第九课谈生命第十课那树第十一课地下森林断想第十二课人生作文技法指导(九)目录第四单元第十三课威尼斯商人(节选)第十四课变脸(节选)第十五课枣儿第十六课音乐之声(节选)作文技法指导(十)夹叙夹议目录第五单元第十七课公输第十八课《孟子》两章第十九课鱼我所欲也第二十课《庄子》故事两则作文技法指导(十一)升格作文目录第六单元第二十一课曹刿论战第二十二课邹忌讽齐王纳谏第二十三课愚公移山第二十四课《诗经》两首(含课外古诗词)作文技法指导(十二)一文多用目录周末作业周末作业(一)周末作业(二)周末作业(三)周末作业(五)周末作业(六)周末作业(七)周末作业(九)目录周末作业周末作业(十)周末作业(十一)周末作业(十三)周末作业(十四)周末作业(十五)周末作业(十七)周末作业(十八)周末作业(十九)目录月考卷月考卷二月考卷三月考卷四月考卷五月考卷一仿真模拟测试(一)仿真模拟测试(二)。

第二十四课、《诗经》两首关雎【教学目的】1、了解《诗经》的基本常识理解《关雎》所表现的青年男子对美丽善良女子的热烈追求和青年男女真挚美好的爱情生活2、了解作品所运用的反复和赋、比、兴手法【教学重点难点】诗歌的反复吟唱所表现出的情感比兴手法的运用【教学课时】1课时【教具准备】电脑多媒体,电视机【教学过程】一、播放《蒹葭》动画,引入新课学习。

二、作品简介《诗经》是我国第一部诗歌总集。

是西周初年至春秋中叶约五百年间的作品。

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,宋代儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

《诗经》共305篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分。

《诗经》是我国现实主义优良传统的源头,共思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

诗歌的形式,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

三、课文朗读:播放《关雎》动画,学生朗读课文,了解课文主要内容,读准生字词。

(读)四、认知讨论:就课文内容安排学生进行自主学习讨论,教师可以罗列部分问题引导。

(说)五、学生再次朗读课文,合作探究:讨论《关雎》之美,美在何处?(议)六、学生试译课文内容(按节),教师补充并归纳。

讲解有关《诗经》的基本常识,对重点的生字词提出要求。

(说)七、观看《关雎》动画,学生现场演绎现代版《关雎》(听,看)八、主题归纳并学生进行必要的教育警示。

这首诗表现了古代劳动人民内心的朴实愿望,这是日常生活中思想感情的自然流露,所歌唱的是他们生活中真实感受到的,具有浓厚的乡土气息和生活情趣。

抒发的感情热诚真挚、纯洁朴实,全无庸俗虚伪之态,有一种发自内心的纯真之美。

九、课堂作业:完成单页练习,进行“双基练习”。

十、课后作业1背诵全诗(记)2翻译全诗(写)蒹葭教学目标1、学习《蒹葭》,掌握重章迭句的形式特点,深刻体会比兴的艺术手法。

2、培养和提高学生准确把握作品的思想感情的能力。

3.学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

教学重点难点:1.引导学生分析《蒹葭》中的人物形象及领会比、兴的艺术表达手法的妙处。

2.把握《蒹葭》中的重章复唱的特点。

品味诗歌的语言,准确把握诗中人物的情感。

课时安排1课时教学步骤一、导语设计黑板边书:“聆听三千年华夏先民吟唱感受公元前东方文明辉煌”,同步播放邓丽君《在水一方》,创设情境,为学习《诗经》选篇《蒹葭》作铺垫。

提问:同学们,大家刚才听到的的歌曲优美吗?谁能说出这首歌曲的名字?明确:电视剧《在水一方》的主题曲《在水一方》。

进一步提问:谁知道歌词的出处?明确:根据《诗经》中的《蒹葭》改编而成。

这节课,我和同学们一起来学习《诗经》中的一首极其优美的抒情诗《蒹葭》。

这首诗。

主要是通过美读来感受先人的情感美,来领略华夏民族文化的源远流长。

下面我们就进入第一个环节:三、学生结合注释,译读全诗。

教师提示:诗歌重在吟诵、品味。

在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景。

四、(一)、初读,感受诗的音乐美。

1.第一个环节通过初读诗文,初步感受诗的音乐美。

要朗读好诗文,要注意读好它的节奏。

要读出诗歌的音乐美,除了诗歌朗读的一般要求外,尤其要读出她的生气,读出她的音乐美。

2019-07-01关雎【教学目的】1、了解《诗经》的基本常识理解《关雎》所表现的青年男子对美丽善良女子的热烈追求和青年男女真挚美好的爱情生活2、了解作品所运用的反复和赋、比、兴手法【教学重点难点】诗歌的反复吟唱所表现出的情感比兴手法的运用【教学课时】1课时【教具准备】电脑多媒体,电视机【教学过程】一、播放《蒹葭》动画,引入新课学习。

二、作品简介《诗经》是我国第一部诗歌总集。

是西周初年至春秋中叶约五百年间的作品。

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,宋代儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

《诗经》共305篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分。

《诗经》是我国现实主义优良传统的源头,共思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

诗歌的形式,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

三、课文朗读:播放《关雎》动画,学生朗读课文,了解课文主要内容,读准生字词。

(读)四、认知讨论:就课文内容安排学生进行自主学习讨论,教师可以罗列部分问题引导。

(说)五、学生再次朗读课文,合作探究:讨论《关雎》之美,美在何处?(议)六、学生试译课文内容(按节),教师补充并归纳。

讲解有关《诗经》的基本常识,对重点的生字词提出要求。

(说)七、观看《关雎》动画,学生现场演绎现代版《关雎》(听,看)八、主题归纳并学生进行必要的教育警示。

这首诗表现了古代劳动人民内心的朴实愿望,这是日常生活中思想感情的自然流露,所歌唱的是他们生活中真实感受到的,具有浓厚的乡土气息和生活情趣。

抒发的感情热诚真挚、纯洁朴实,全无庸俗虚伪之态,有一种发自内心的纯真之美。

九、课堂作业:完成单页练习,进行“双基练习”。

十、课后作业1背诵全诗(记)2翻译全诗(写)蒹葭教学目标1、学习《蒹葭》,掌握重章迭句的形式特点,深刻体会比兴的艺术手法。

2、培养和提高学生准确把握作品的思想感情的能力。

3.学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

教学重点难点:1.引导学生分析《蒹葭》中的人物形象及领会比、兴的艺术表达手法的妙处。

2.把握《蒹葭》中的重章复唱的特点。

品味诗歌的语言,准确把握诗中人物的情感。

课时安排1课时教学步骤一、导语设计黑板边书:“聆听三千年华夏先民吟唱感受公元前东方文明辉煌”,同步播放邓丽君《在水一方》,创设情境,为学习《诗经》选篇《蒹葭》作铺垫。

提问:同学们,大家刚才听到的的歌曲优美吗?谁能说出这首歌曲的名字?明确:电视剧《在水一方》的主题曲《在水一方》。

进一步提问:谁知道歌词的出处?明确:根据《诗经》中的《蒹葭》改编而成。

这节课,我和同学们一起来学习《诗经》中的一首极其优美的抒情诗《蒹葭》。

这首诗。

主要是通过美读来感受先人的情感美,来领略华夏民族文化的源远流长。

下面我们就进入第一个环节:三、学生结合注释,译读全诗。

教师提示:诗歌重在吟诵、品味。

在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景。

四、(一)、初读,感受诗的音乐美。

1.第一个环节通过初读诗文,初步感受诗的音乐美。

要朗读好诗文,要注意读好它的节奏。

要读出诗歌的音乐美,除了诗歌朗读的一般要求外,尤其要读出她的生气,读出她的音乐美。

2019-07-01关雎【教学目的】1、了解《诗经》的基本常识理解《关雎》所表现的青年男子对美丽善良女子的热烈追求和青年男女真挚美好的爱情生活2、了解作品所运用的反复和赋、比、兴手法【教学重点难点】诗歌的反复吟唱所表现出的情感比兴手法的运用【教学课时】1课时【教具准备】电脑多媒体,电视机【教学过程】一、播放《蒹葭》动画,引入新课学习。

二、作品简介《诗经》是我国第一部诗歌总集。

是西周初年至春秋中叶约五百年间的作品。

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,宋代儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

《诗经》共305篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分。

《诗经》是我国现实主义优良传统的源头,共思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

诗歌的形式,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

三、课文朗读:播放《关雎》动画,学生朗读课文,了解课文主要内容,读准生字词。

(读)四、认知讨论:就课文内容安排学生进行自主学习讨论,教师可以罗列部分问题引导。

(说)五、学生再次朗读课文,合作探究:讨论《关雎》之美,美在何处?(议)六、学生试译课文内容(按节),教师补充并归纳。

讲解有关《诗经》的基本常识,对重点的生字词提出要求。

(说)七、观看《关雎》动画,学生现场演绎现代版《关雎》(听,看)八、主题归纳并学生进行必要的教育警示。

这首诗表现了古代劳动人民内心的朴实愿望,这是日常生活中思想感情的自然流露,所歌唱的是他们生活中真实感受到的,具有浓厚的乡土气息和生活情趣。

抒发的感情热诚真挚、纯洁朴实,全无庸俗虚伪之态,有一种发自内心的纯真之美。

九、课堂作业:完成单页练习,进行“双基练习”。

十、课后作业1背诵全诗(记)2翻译全诗(写)蒹葭教学目标1、学习《蒹葭》,掌握重章迭句的形式特点,深刻体会比兴的艺术手法。

2、培养和提高学生准确把握作品的思想感情的能力。

3.学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

教学重点难点:1.引导学生分析《蒹葭》中的人物形象及领会比、兴的艺术表达手法的妙处。

2.把握《蒹葭》中的重章复唱的特点。

品味诗歌的语言,准确把握诗中人物的情感。

课时安排1课时教学步骤一、导语设计黑板边书:“聆听三千年华夏先民吟唱感受公元前东方文明辉煌”,同步播放邓丽君《在水一方》,创设情境,为学习《诗经》选篇《蒹葭》作铺垫。

提问:同学们,大家刚才听到的的歌曲优美吗?谁能说出这首歌曲的名字?明确:电视剧《在水一方》的主题曲《在水一方》。

进一步提问:谁知道歌词的出处?明确:根据《诗经》中的《蒹葭》改编而成。

这节课,我和同学们一起来学习《诗经》中的一首极其优美的抒情诗《蒹葭》。

这首诗。

主要是通过美读来感受先人的情感美,来领略华夏民族文化的源远流长。

下面我们就进入第一个环节:三、学生结合注释,译读全诗。

教师提示:诗歌重在吟诵、品味。

在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景。

四、(一)、初读,感受诗的音乐美。

1.第一个环节通过初读诗文,初步感受诗的音乐美。

要朗读好诗文,要注意读好它的节奏。

要读出诗歌的音乐美,除了诗歌朗读的一般要求外,尤其要读出她的生气,读出她的音乐美。

2019-07-01关雎【教学目的】1、了解《诗经》的基本常识理解《关雎》所表现的青年男子对美丽善良女子的热烈追求和青年男女真挚美好的爱情生活2、了解作品所运用的反复和赋、比、兴手法【教学重点难点】诗歌的反复吟唱所表现出的情感比兴手法的运用【教学课时】1课时【教具准备】电脑多媒体,电视机【教学过程】一、播放《蒹葭》动画,引入新课学习。

二、作品简介《诗经》是我国第一部诗歌总集。

是西周初年至春秋中叶约五百年间的作品。

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,宋代儒家把它奉为经典,才称《诗经》。

《诗经》共305篇。

分为“风”“雅”“颂”三部分。

《诗经》是我国现实主义优良传统的源头,共思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深广的影响。

诗歌的形式,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句反复咏唱的特点。

三、课文朗读:播放《关雎》动画,学生朗读课文,了解课文主要内容,读准生字词。

(读)四、认知讨论:就课文内容安排学生进行自主学习讨论,教师可以罗列部分问题引导。