高中政治经济生活收入与分配

- 格式:pdf

- 大小:149.42 KB

- 文档页数:3

高中政治第七课:『个人收入的分配』知识点总结!速来围观个人收入分配是指社会成员参与国民收入分配的经济活动。

国民收入分配与个人收入分配的关系是总体与局部的关系,二者互相联系、互相制约、互相影响。

国民收人分配决定个人收入分配,个人收入分配对国民收入分配产生积极或消极影响。

分配原则我国的个人收入分配原则是建立在社会主义的本质要求和市场经济运行规则之上的:因此个人收入分配的原则充分体现了社会主义和市场经济的基本特征。

1、按劳分配为主体,多种分配方式并存的原则。

按劳分配不仅体现了社会主义制度的基本特征,而且与市场经济的基本原则相一致。

按劳分配作为分配方式的主体,是公有制经济在国民经济中占主导地位所决定的。

发展多种分配方式,并不是为了否定按劳分配的主体地位,恰恰相反,只有在坚持以按劳分配为主体的前提下,其他分配方式才能得到应有的发展。

2、效率优先、兼顾公平的原则。

社会主义市场经济要求做到效率和公平的正确结合。

经济学上的效率,可以用经济活动中所消耗的劳动量与所获得的劳动成果的比率来衡量。

公平的内涵主要包括:第一,机会均等。

第二,规则平等。

第三,差距适度,共同富裕。

3、效率和公平之间存在着互相制约的辩证关系。

一方面,效率是实现公平的物质基础,只有通过提高效率创造越来越多的物质财富,人们才有可能去实现分配的公平;另一方面,公平又是提高效率的前提,只有收入分配公平合理,才能激发劳动者尽可能全面地发挥自己的积极性、主动性和创造性,才能尽快增加物质财富。

4、允许和鼓励一部分人先富起来,最终实现共同富裕的原则。

从中国经济发展不平衡的实际出发,提出了在共同富裕的目标下,允许和支持一部分人先富起来的政策。

实现共同富裕不等于同步富裕。

在社会主义条件下,一部分人先富起来有其存在的合理性和必然性。

首先,劳动者之问劳动存在着差别,这是一部分人先富起来的根本原因。

其次,经济条件的差别也必然造成劳动者的富裕有先有后。

我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济收益不平衡,必然造成富裕程度的不同。

4.1我国的个人收入分配教案议题三如何从收入分配中品味获得感(第一课时)◎课标要求阐明劳动对社会发展和进步的意义,弘扬劳动精神,树立崇尚劳动、热爱劳动的观念。

◎课时目标1.政治认同认同中国特色社会主义制度,理解我国在国民收入分配中通过构建合理的分配关系,不断增强人民的“获得感”。

2.科学精神用全面的观点认识我国国民收入的分配,解释完善国民收入分配格局的政策,提高科学认识问题的水平和解决问题的能力。

3.法治意识增强劳动致富、守法致富的法治意识。

◎学习任务任务一国民收入的创造及劳动的意义任务二国民收入分配范围及各主体之间的相互关系◎探究活动任务一国民收入的创造及劳动的意义活动1 以我国GDP构成为例探究国民收入的创造元,第二产业增加值比重为37.8%;第三产业增加值553977亿元,第三产业增加值比重为54.5%。

如下图所示:分行业增加值来看,农林牧渔业增加值81103.9亿元,工业增加值313071.1亿元,建筑业增加值72995.7亿元,批发和零售业增加值95686.1亿元,交通运输、仓储和邮政业增加值41561.7亿元,住宿和餐饮业增加值15970.7亿元,金融业增加值84070.1亿元,房地产业增加值74552.5亿元,其他行业增加值236974.3亿元。

如下图所示:注:1.经济学中,国民收入和国内生产总值(GDP)分别是从收入和支出两个角度进行统计,两者间有误差,但为了方便比较,常使用国内生产总值(GDP)近似表示国民收入。

2.第一产业,主要包括农林牧渔业,第二产业主要包括工业和建筑业,第三产业包括批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,其他营利性服务业,非营利性服务业。

设计意图:1.(图文导入,启发思考)用图文导入,启发学生兴趣;聚焦“国民收入是如何创造的”设问,引发学生思考;通过学生分享,了解学情。

2.(真实情境,感悟发展)课堂引用我国经济发展的真实情境,以图文形式呈现我国经济发展成就,引导学生关注我国经济社会发展成就,增强对中国特色社会主义制度的认同感。

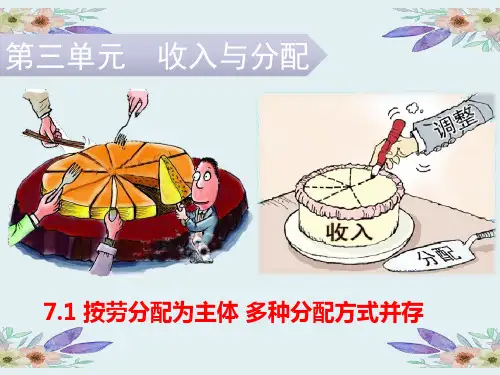

第三单元收入与分配本单元与第二单元“谁来生产”的问题呼应,重在解决“为谁生产”的问题。

财富创造和财富分配构成社会经济活动的两个基本方面。

财富分配包括个人收入分配和国家收入分配两个方面。

本单元的主要内容就是介绍个人收入分配和国家收入分配的基本知识,也是全书的重点之一。

我国的个人收入分配实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,这是由我国现阶段生产力发展水平和社会主义基本经济制度共同决定的。

国家收入分配是以国家为主体的集中性分配,财政收入和支出是国家参与收入分配的两个方面,也是社会主义国家对市场经济实行宏观调控的重要手段。

税收则是国家财政收入最重要的来源,税收主要包括政府征税和公民纳税两个方面。

聚焦一降低基尼系数实现收入分配公平2017年7月6日,国家统计局发布报告,显示2016年,全国居民人均可支配收入23 821元,比2012年实际增长33.3%,年均实际增长7.4%,基尼系数三连降后小幅反弹,达到0.465。

基尼系数是判断居民内部收入分配差异程度的指标,该系数介于0~1之间,值越小,表明收入分配越平均;反之,表明收入差距越大。

国际上通常把0.40作为贫富差距的警戒线。

2012~2015年,中国收入再分配后的基尼系数分别为0.474、0.473、0.469、0.462。

如何正确认识我国基尼系数及其变化情况?降低基尼系数、实现收入分配公平就是要实现平均分配吗?聚焦二关注财政收支发挥财政巨大作用2017年8月12日,财政部发布的数据显示:1~7月累计,全国一般公共预算收入110 762亿元,同比增长10%。

其中,税收收入94 503亿元,同比增长11.2%;非税收入16 259亿元,同比增长3.4%。

1~7月累计,全国一般公共预算支出116 979亿元,同比增长14.5%。

从主要支出项目情况看:教育支出17 088亿元,增长15.3%;社会保障和就业支出16 127亿元,增长23.5%;医疗卫生与计划生育支出9 387亿元,增长16.7%;住房保障支出3 564亿元,增长3.6%。

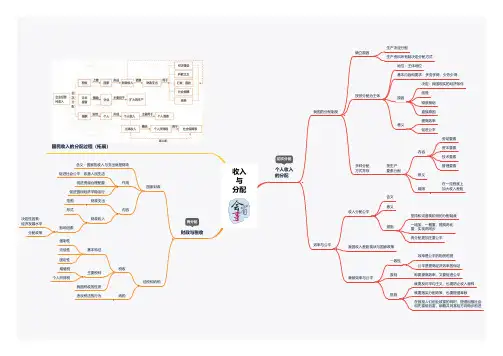

第七课 个人收入的分配按劳分配为主体 多种分配方式并存收入分配与社会公平按劳分配为主体分配⽅式确定依据⽣产决定分配⽣产资料所有制决定分配⽅式 我国实⾏按劳分配为主体,多种分配⽅式并存的依据 公有制经济为主体、多种所有 制经济共同发展的基本经济制度按劳分配重要性 是社会主义公有制经济中个人消费品分配的基本原则基本内容 在公有制经济中,在对社会总产品作了各项必要扣除之后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得地位 按劳分配在我国所有分配方式中占主体地位意义 是对以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定 是消灭剥削和消除两极分化的重要条件 体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位实⾏按劳分配的原因【根本原因】我国现实的经济条件 【直接原因】社会主义条件下人们劳动的性质和特点 【物质基础】社会主义公有制条件下生产力的发展水平 有利于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术,提高劳动技能,从而促进社会生产的发展多种分配⽅式并存按个体劳动者劳动成果分配按⽣产要素分配 社会公平的重要体现收⼊分配公平主要表现在收入分配的相对平等,即要求社会成员之间的收入差距不能过于悬殊,要求保证人们的基本生活需要意义有助于协调人们之间的经济利益关系,实现经济发展、社会和谐保障举措 保证居民收入在国民收入分配中占合理比重 保证劳动报酬在初次分配中占合理比重 再分配更加注重公平提高低收入者的收入提高最低工资标准 建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制保护合法收入调节过高收入取缔非法收入处理好效率与公平的关系效率含义 指经济活动中产出与投入的比率,它表示资源有效利用的程度 是人类经济活动追求的基本目标之一与公平的关系效率是公平的物质前提公平是提高经济效率的保证处理效率与公平关系的原则 既要反对平均主义,⼜要防⽌收⼊差距悬殊 既要落实分配政策,⼜要提倡奉献精神 在⿎励⼈们创业致富的同时,倡导回报社会和先富帮后富。

第三单元:收入与分配(个人收入的分配、财政与税收)什么是按劳分配?按劳分配是指在公有制经济中,在对社会总产品作了各项必要的扣除之后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

我国实行按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。

分配方式:按劳分配、按个体劳动者劳动成果分配、按生产要素分配。

按劳分配的原因:1)生产资料公有制是实行按劳分配的前提。

2)社会主义公有制条件下生产力的发展水平是实行按劳分配的物质要求。

3)社会主义条件下人们劳动的性质和特点,是实行按劳分配的直接原因。

按劳分配的作用:1)有利于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术,提高劳动技能,从而促进社会生产的发展。

2)是对以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,是消灭剥削和消除两级分化的重要条件,它体现了劳动者共同发展,平等分配的社会地位。

按生产要素分配的原因:生产要素按贡献参与分配的制度,是对市场经济下各种生产要素所有制存在的合理性,合法性的确认,体现了国家对公民权利的尊重,对劳动,知识,人才,创造的尊重。

按生产要素分配的作用:按生产要素分配的原则是对市场经济条件下各种生产要素所有权存在的合理性、合法性的确认,体现了国家对公民权利的尊重,对劳动、知识、人才、创造的尊重。

有利于让一切劳动,知识,技术,管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福于人民。

效率、公平、效率优先、兼顾公平的含义分别是什么?效率是指经济活动中投入与产出的比率,它表示资源有效利用的程度。

公平是指收入分配的公平,即要求社会成员之间的收入差距不能过于悬殊,要求保证人们的基本生活需要。

效率优先,实质是发展生产力优先,分配制度和分配政策要以促进生产力的发展和经济效益的提高为首要目标;兼顾公平,是指社会要将收入差距控制在合理的范围内,使分配的结果能促使人们奋进,社会具有生机和活力。

效率与公平的关系:1.效率与公平具有一致性。

高中政治必修二《我国的个人收入分配》说课稿一、说教材(一)说教材地位和作用《我国的个人收入分配》这节课是必修2《经济与社会》第四课《我国的个人收入分配与社会保障》的第一节。

本节课主要有两个框题,分别为“按劳分配为主体,多种分配方式并存”、“完善个人收入分配”。

教材围绕我国的个人收入分配这一核心,通过对我国收入分配制度的学习,深化对按劳分配内容及意义的认知,分辨按生产要素分配的形式,理解初次分配与再分配,明确消除分配的意义,培养学生对我国收入分配制度的政治认同。

(二)说学情从学生认知情况来看,学生此前已经学习了“我国的基本经济制度是公有制为主体,多种所有制经济共同发展”,以及“我国的社会主义市场经济体制”,充分理解了我国的基本经济制度与我国的社会主义经济体制,对我国的相关经济制度和体制已具理论认知。

虽然学生通过学习已经了解了我国的基本的经济制度与经济体系,但学生缺乏对我国基本经济制度与经济体制对我国经济发展的作用和意义的理解,以及对我国个人收入分配制度的理解和认同。

从学生的生活认知来看,学生的生活离不开经济,家庭的经济收入可能来源于不同的分配方式,但是学生没有将具体生活案例与我国的收入分配方式相联系的能力。

从学生的基本态度来看,学生了解我国的经济发展水平,认同我国的基本经济制度和经济体制,但是缺乏对我国的个人收入方式和按劳分为主体,多种分配方式并存制度的理解认同。

虽然学生经过对第一单元我国的基本经济制度和经济体制的学习,具有一定分析问题能力,但缺乏问题意识,探究能力不强。

(三)说教学目标1.知识目标:知道我国个人收入分配制度及其必然性;掌握按劳分配的地位、性质、决定因素及其重要性;知道按要素分配的意义;掌握消除贫困的必要性。

2.能力目标:能够区分居民的收入种类,能够分析初次分配和在分配的意义。

3.情感、态度与价值观目标:能够认同我国的个人分配制度,感受到我国现阶段的收入分配制度有利于充分调动各方面的积极性和创造性,有利于促进社会财富的增加和社会生产的发展。

第三单元收入与分配第七课个人收入的分配按劳分配为主体多种分配方式并存1、我国实行“按劳分配为主体,多种分配方式并存”的原因:(1)生产决定分配,生产资料所有制决定分配方式.(2)在社会主义初级阶段,实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,相应地就必然实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度.2、为什么要实行按劳分配?必然性(原因):实行按劳分配,是由我国现实的经济条件决定的.(1)生产资料公有制是实行按劳分配的前提。

(2)社会主义公有制条件下生产力的发展水平,是实行按劳分配的物质基础。

(3)社会主义条件下人们劳动的性质和特点,是实行按劳分配的直接原因。

意义:(1)有利于充分调动劳动者生产的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术,提高劳动技能,从而促进社会生产的发展。

(2)体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

3、为什么要按生产要素分配?原因:是发展社会主义市场经济的内在要求。

意义:(1)健全生产要素按贡献参与分配的制度,是对市场经济条件下各种生产要素所有权存在的合理性合法性的确认,体现了国家对公民权利的尊重,对劳动、知识、人才、创造的尊重。

(2)这有利于让一切创造社会财富的源泉充分涌流,有利于增加居民收入、推动经济发展,发展社会主义市场经济的客观要求。

收入分配与社会公平1、收入分配公平的含义:主要表现为收入分配的相对平等,即要求社会成员之间的收入差距不能过大,要求保证人们的基本生活需要。

意义:收入分配公平是社会公平的基本内容。

2、我国如何实现收入分配公平?(1)根本:发展生产力,发展经济.(2)坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,为我国实现社会公平、形成合理有序的国民收入分配格局提供了重要的制度保证。

(3)提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重,(努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,)是实现社会公平的重要举措。