第三章__自由基聚合

- 格式:doc

- 大小:175.50 KB

- 文档页数:26

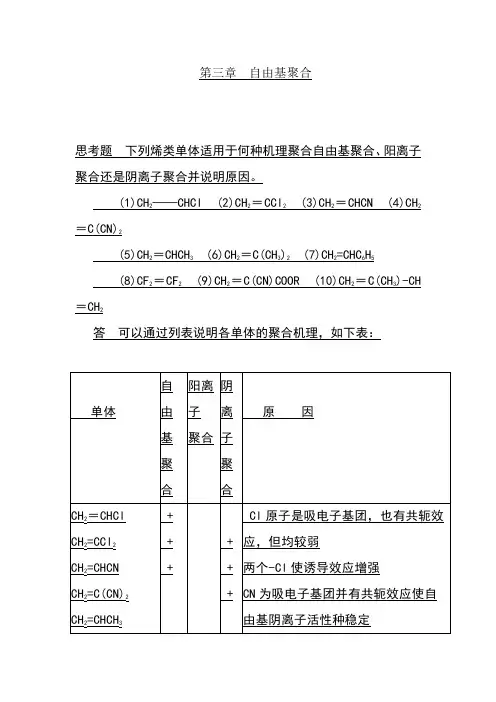

第三章自由基聚合思考题下列烯类单体适用于何种机理聚合自由基聚合、阳离子聚合还是阴离子聚合并说明原因。

(1)CH2——CHCl (2)CH2=CCl2 (3)CH2=CHCN (4)CH2=C(CN)2(5)CH2=CHCH3 (6)CH2=C(CH3)2 (7)CH2=CHC6H5(8)CF2=CF2 (9)CH2=C(CN)COOR (10)CH2=C(CH3)-CH =CH2答可以通过列表说明各单体的聚合机理,如下表:思考题下列单体能否进行自由基聚合,并说明原因。

(1)CH2=C(C6H5)2(2)CH3CH=CHCOOCH3(3)CH2=C(CH3)C2H5(4)ClCH=CHCl (5)CH2=CHOCOCH3 (6)CH2=C(CH3)COOCH3(7)CH3CH=CHCH3 (8)CF2=CFCl答 (1) CH2=C(C6H5)2不能进行自由基聚合,因为l,1-双取代的取代基空间位阻大,只形成二聚体。

(2) CH3CH=CHCOOCH3不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称,空间阻碍大。

(3) CH2=C(CH3)C2H5不能进行自由基聚合,两个取代基均为供电基团,只能进行阳离子聚合。

(4)ClCH=CHCl不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称,空间阻碍大。

(5)CH2=CHOCOCH3能进行自由基聚合,因为-COCH3为吸电子基团,利于自由基聚合。

(6) CH2=C(CH3)COOCH3能进行自由基聚合,因为l,1-双取代,极化程度大,甲基体积小,为供电子基团,而-COOCH3为吸电子基团,共轭效应使自由基稳定。

(7) CH3CH=CHCH3不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称空间阻碍大。

(8) CF2=CFCl能进行自由基聚合,F原子体积小,Cl有弱吸电子作用。

思考题为什么说传统自由基聚合的机理特征是慢引发、快增长、速终止在聚合过程中,聚合物的聚合度、转化率,聚合产物中的物种变化趋向如何答自由基聚合机理由链引发、链增长、链终止等基元反应组成,链引发是形成单体自由基(活性种)的反应,引发剂引发由2步反应组成,第一步为引发剂分解,形成初级自由基,第二步为初级自由基与单体加成,形成单体自由基。

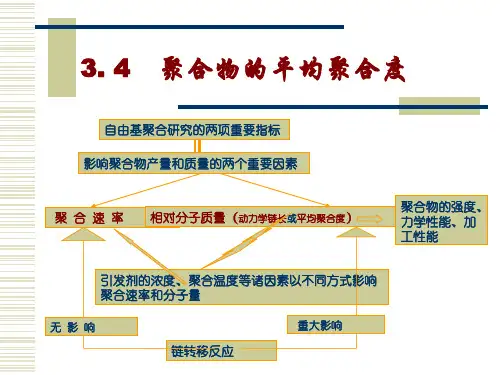

第3章自由基聚合(Radical Polymerization)【课时安排】3.1 连锁聚合反应 1.5学时3.2 自由基聚合机理 2.5学时3.3 聚合反应动力学40分钟3.4 聚合物的平均聚合度40分钟3.5 影响自由基聚合反应因素10分钟3.6 阻聚、缓聚20分钟3.7 聚合热力学15分钟习题讲解55学时总计8 学时【掌握内容】1. 自由基基元反应每步反应特征,自由基聚合反应特征、聚合机理;2. 常用引发剂的种类和符号,引发剂分解反应式,表征方法(四个参数),引发剂效率,诱导效应,笼蔽效应,引发剂选择原则。

【熟悉内容】1.热、光、辐射聚合。

2.聚合动力学研究方法。

聚合初期:三个假设,四个条件,反应级数的变化,影响速率的四因素(M,I,T,P);聚合中后期的反应速率的研究:自动加速现象,凝胶效应,沉淀效应;聚合反应类型。

3 自由基聚合的相对分子质量分布。

动力学链长,聚合度及影响其的四因素(M,I,T,P),链转移:类型,聚合度,动力学分析,阻聚与缓聚。

4本体,溶液,悬浮,乳液四大聚合方法配方,基本组成,优缺点及主要品种【了解内容】1. 通用单体来源。

2. 自由基聚合进展。

3. 自由基聚合热力学(△E, △S,T,P)【教学难点】1. 对具体单体聚合热力学与动力学的综合分析2. 终止方式的相对比例及其与体系状态的关系3. 笼蔽效应与诱导效应4. 不同条件下反应速率对单体与引发剂浓度的反应级数的推导与分析5. 区别聚合反应速率、动力学链长、平均聚合度的影响因素和变化趋势【教学目标】1. 掌握自由基聚合相关基本概念。

2. 掌握自由基聚合常见单体、引发剂、阻聚剂、聚合方法。

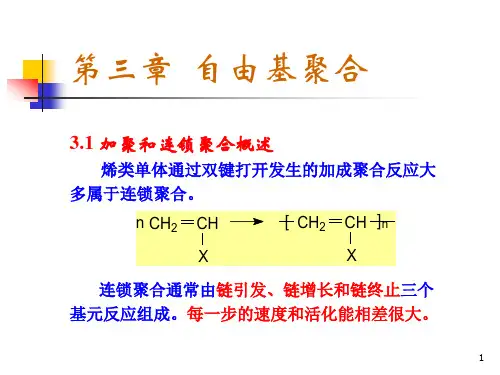

3. 达到如下技能:(1)单体聚合能力的判断与类型的选择(2)引发剂的选择及正确书写引发反应式(3)正确书写任一体系的基元反应式(4)根据动力学方程计算各参数,选择适当方法控制反应进程【教学手段】课堂讲授,配以多媒体,辅以学生讨论及学生推导练习【教学过程】3.1 连锁聚合反应 3.1.1 引言连锁聚合特征:整个聚合过程主要由链引发(chain initiation )、链增长(chain propagation )、链终止(chain termination )三个基元反应组成。

第三章自由基聚合思考题3.2 下列烯类单体适用于何种机理聚合?自由基聚合、阳离子聚合还是阴离子聚合?并说明原因。

(1)CH2——CHCl (2)CH2=CCl2(3)CH2=CHCN(4)CH2=C(CN)2(5)CH2=CHCH3(6)CH2=C(CH3)2(7)CH2=CHC6H5(8)CF2=CF2(9)CH2=C(CN)COOR (10)CH2=C(CH3)-CH=CH2答可以通过列表说明各单体的聚合机理,如下表:思考题3.3 下列单体能否进行自由基聚合,并说明原因。

(1)CH2=C(C6H5)2(2)CH3CH=CHCOOCH3(3)CH2=C(CH3)C2H5(4)ClCH=CHCl (5)CH2=CHOCOCH3(6)CH2=C(CH3)COOCH3(7)CH3CH=CHCH3(8)CF2=CFCl答(1) CH2=C(C6H5)2不能进行自由基聚合,因为l,1-双取代的取代基空间位阻大,只形成二聚体。

(2) CH3CH=CHCOOCH3不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称,空间阻碍大。

(3) CH2=C(CH3)C2H5不能进行自由基聚合,两个取代基均为供电基团,只能进行阳离子聚合。

(4)ClCH=CHCl不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称,空间阻碍大。

(5)CH2=CHOCOCH3能进行自由基聚合,因为-COCH3为吸电子基团,利于自由基聚合。

(6) CH2=C(CH3)COOCH3能进行自由基聚合,因为l,1-双取代,极化程度大,甲基体积小,为供电子基团,而-COOCH3为吸电子基团,共轭效应使自由基稳定。

(7) CH3CH=CHCH3不能进行自由基聚合,因为1,2-双取代,单体结构对称空间阻碍大。

(8) CF2=CFCl能进行自由基聚合,F原子体积小,Cl有弱吸电子作用。

思考题3.7为什么说传统自由基聚合的机理特征是慢引发、快增长、速终止?在聚合过程中,聚合物的聚合度、转化率,聚合产物中的物种变化趋向如何?答自由基聚合机理由链引发、链增长、链终止等基元反应组成,链引发是形成单体自由基(活性种)的反应,引发剂引发由2步反应组成,第一步为引发剂分解,形成初级自由基,第二步为初级自由基与单体加成,形成单体自由基。

以上2步反应动力学行为有所不同。

第一步引发剂分解是吸热反应,活化能高,反应速率和分解速率常数小。

第二步是放热反应,活化能低,反应速率大,因此总引发速率由第一步反应控制。

链增长是单体自由基打开烯类分子的丌键,加成,形成新自由基,新自由基的活性并不衰减,继续与烯类单体连锁加成,形成结构单元更多的链自由基的过程。

链增长反应活化能低,约20~34kJ·mol-1,增长极快。

链终止是自由基相互作用而终止的反应。

链终止活化能很低,仅8-21kJ·mol-1,甚至低至零。

终止速率常数极高,为106~108L·mol-1。

比较上述三种反应的相对难易程度,可以将传统自由基聚合的机理特征描述成慢引发、快增长、速终止。

在自由基聚合过程中,只有链增长反应才使聚合度增加,增长极快,ls内就可使聚合度增长到成千上万,不能停留在中间阶段。

因此反应产物中除少量引发剂外,仅由单体和聚合物组成。

前后生成的聚合物分子量变化不大,随着聚合的进行,单体浓度渐降,转化率逐渐升高,聚合物浓度相应增加。

延长聚合时间主要是提高转化率。

聚合过程体系黏度增加,将使速率和分子量同时增加。

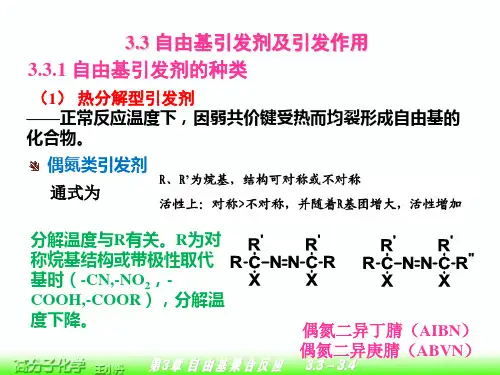

思考题3.8 过氧化二苯甲酰和偶氮二异丁腈是常用的引发剂,有几种方法可以促使其分解成自由基?写出分解反应式。

这两种引发剂的诱导分解和笼蔽效应有何特点,对引发剂效率的影响如何?答加热和光照两种方法可以促使过氧化二苯甲酰和偶氮二异丁腈分解成自由基。

分解反应式如下。

过氧化二苯甲酰:C6H5C O O CC6H5 O O C6H5C OOC6H52+CO2偶氮二异丁腈:(CH3)2CN=NC(CH3)2CN CN+ (CH3)2CCNN2过氧化二苯甲酰容易发生诱导分解,偶氮二异丁腈一般没有或仅有微量诱导分解。

偶氮二异丁腈的笼蔽效应有副反应。

过氧化二苯甲酰分解及其副反应更复杂一些,按两步分解,先后形成苯甲酸基和苯基自由基,有可能再反应成苯甲酸苯酯和联苯。

诱导分解和笼蔽效应两者都使引发剂引发效率降低。

思考题3.9 大致说明下列引发剂的使用温度范围,并写出分解方程式:(1)异丙苯过氧化氢;(2)过氧化十二酰;(3)过氧化碳酸二环己酯;(4)过硫酸钾-亚铁盐;(5)过氧化二苯甲酰-二甲基苯胺。

答(1)异丙苯过氧化氢,使用温度范围为高温(>100℃)(2)过氧化十二酰,使用温度范围为中温(40~100℃)(3)过氧化碳酸二环己酯,使用温度范围为低温(40~60℃):(4)过硫酸钾—亚铁盐,使用温度范围为低温(-10-40℃):(5)过氧化二苯甲酰—二甲基苯胺,使用温度范围为低温(-10-40℃):思考题3.10 评述下列烯类单体自由基聚合所选用的引发剂和温度条件是否合理。

如有错误,试作纠正。

答表中苯乙烯的聚合温度不合理。

因为过氧化二苯甲酰的适合温度为40-100℃,引发苯乙烯聚合时,120℃的聚合温度太高,短期内引发剂分解完。

表中氯乙烯的聚合条件合理。

偶氮二异丁腈的适合使用温度为40-100 00,引发氯乙烯聚合时,若聚合温度在50℃时是合理的。

丙烯酸酯类的溶液共聚中使用的引发剂和聚合温度不合理。

因为丙烯酸酯类的溶液共聚需要油溶性引发剂,聚合过程中选用水溶性氧化还原体系(硫酸钾-亚硫酸钠)作为引发体系,并且在较高的使用温度(70℃)下使用不合理。

可换成过氧化二苯甲酰作为引发剂,聚合温度70℃。

四氟乙烯聚合采用过硫酸钾作引发剂,40℃的聚合温度偏低,应适当提高温度。

或者聚合温度不变,采用过硫酸钾-亚硫酸钠作引发体系。

思考题3.13推导自由基聚合动力学方程时,作了哪些基本假定?一般聚合速率与引发速率(引发剂浓度)的平方根成正比(0.5级),是哪一机理(链引发或链终止)造成的?什么条件会产生0.5~1级、一级或零级?答(1)推导自由基聚合动力学方程时,作了以下三个基本假定。

①等活性假定:链自由基的活性与链的长短无关,各步链增长速率常数相等。

②聚合度很大(长链假定):链引发所消耗的单体远小于链增长所消耗的单体。

③稳态假定:自由基的总浓度保持不变,呈稳态。

即自由基的生成速率等于自由基的消耗速率。

’(2)聚合速率与引发剂浓度平方根成正比是双基终止的结果。

单基和双基终止并存时,则反应级数介于0.5~l之间,聚合速率与引发剂浓度呈0.5-1级反应。

若为单基终止,则聚合速率与引发剂浓度成正比,呈一级反应。

若不为引发剂引发,聚合速率与引发剂浓度无关,呈零级反应。

思考题3.14 氯乙烯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯聚合时,都存在自动加速现象,三者有何异同?这三种单体聚合的链终止方式有何不同?氯乙烯聚合时,选用半衰期约2h的引发剂,可望接近匀速反应,解释其原因。

答聚合反应体系黏度随着转化率而升高是产生自动加速现象的根本原因,黏度升高导致大分子链端自由基被非活性的分子链包围甚至包裹,自由基之间的双基终止变得困难,体系中自由基的消耗速率减少而自由基的产生速率却变化不大,最终导致自由基浓度的迅速升高,此时单体的增长速率常数变化不大,其结果是聚合反应速率迅速增大,体系温度升高,其结果又反馈回来使引发剂分解速率加快,这就导致了自由基浓度的进一步升高。

氯乙烯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯聚合时,都存在自动加速现象,但三者出现自动加速效应的程度不同。

氯乙烯的聚合为沉淀聚合,在聚合一开始就出现自动加速现象。

苯乙烯是聚苯乙烯的良溶剂,在转化率达到30%才开始出现自动加速现象。

而MMA是PMMA的不良溶剂,在转化率达到10%-15%时出现自动加速现象。

自动加速效应的程度为:氯乙烯>甲基丙烯酸甲酯>苯乙烯。

氯乙烯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯聚合时具有不同的链终止方式。

氯乙烯主要以向单体转移终止为主;苯乙烯以偶合终止为主;MMA偶合终止及歧化终止均有,随温度升高,歧化终止所占比例增加。

自由基聚合速率由两部分组成:①正常速率,随单体浓度降低而逐渐减小;②因凝胶效应而自动加速,如引发剂的半衰期选用得当,可使正常聚合减速部分与自动加速部分互补,达到匀速。

氯乙烯悬浮聚合中选用半衰期为2h的引发剂可达到此效果,使反应匀速进行。

思考题3.15 建立数量和单位概念:引发剂分解、链引发、链增长、链终止诸基元反应的速率常数和活化能,单体、引发剂和自由基浓度,自由基寿命等。

剖析和比较微观和宏观体系的链增长速率、链终止速率和总速率。

解从教材中可查得,Ri=10-8~10-10mo1·L-1·s-1,增长速率Rp=10-4~10-6mo1·L-1·s-1,终止速率Rt=10-8~10-10 mo1·L-1·s-1。

比较结果可以看出,增长速率远大于引发速率,因此聚合速率由引发速率来控制。

增长速率要比终止速率大3~5个数量级。

这样,才能形成高聚合度的聚合物。

思考题3.16 在自由基溶液聚合中,单体浓度增加10倍,求:(1)对聚合速率的影响;(2)数均聚合度的变化。

如果保持单体浓度不变,欲使引发剂浓度减半,求:(3)聚合速率的变化;(4)数均聚合度的变化。

答 (1)从速率方程可见,速率与单体浓度成正比,即单体浓度增加土10倍,聚合速率也将增加10倍。

(2)从下式可见,其他条件不变时,单体浓度增加10倍,数均聚合度也增加10倍。

D C R R R Xn I M k fk k td tc pt d p+=+=⨯=2/2/][)(22/12/1νν(3)保持单体浓度不变,欲使引发剂浓度减半,则聚合速率变为原来的0.707倍。

(4)若单体浓度不变,而使引发剂浓度减半,分子量是原来的0.707倍。

思考题3.17 动力学链长的定义是什么?与平均聚合度有何关系?链转移反应对动力学链长和聚合度有何影响?试举2-3例说明利用链转移反应来控制聚合度的工业应用,试用链转移常数数值来帮助说明。

答 动力学链长:每个活性种从引发到终止所消耗的单体分子数定义为动力学链长。

平均聚合度为每个大分子链上所连接的单体分子数,是增长速率与形成大分子的所有终止速率(包括链转移终止)之比。

当体系无链转移反应时,有D C R R R Xn td tc p+=+=2/2/νC 、D 分别为偶合终止和歧化终止的比例。

链转移反应对动力学链长和平均聚合度具有不同的影响。

链转移反应对动力学链长没有影响,因为链转移后,动力学链尚未终止,因此动力学链长应该是每个初级自由基自链引发开始到活性中心真正死亡为止所消耗的单体分子数。