储量与采收率

- 格式:pdf

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:98

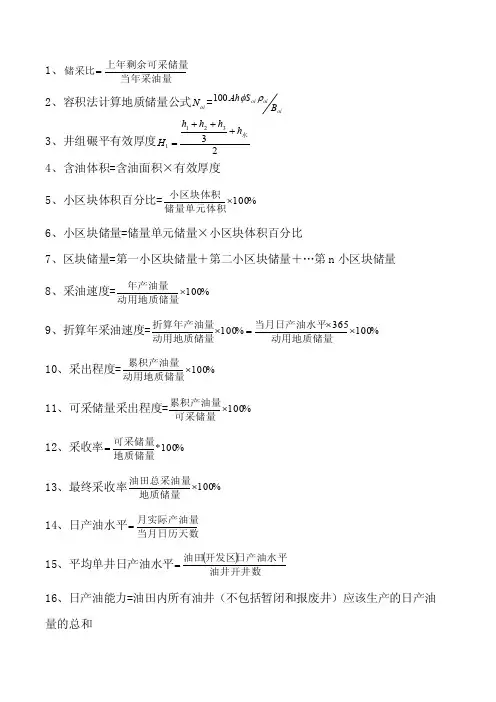

1、=储采比当年采油量上年剩余可采储量2、容积法计算地质储量公式oi N =oioi oi B S Ah ρφ1003、井组碾平有效厚度233211水h h h h H +++= 4、含油体积=含油面积×有效厚度 5、小区块体积百分比=%100⨯储量单元体积小区块体积6、小区块储量=储量单元储量×小区块体积百分比7、区块储量=第一小区块储量+第二小区块储量+…第n 小区块储量 8、采油速度=%100⨯动用地质储量年产油量9、折算年采油速度=%100365%100⨯⨯=⨯动用地质储量当月日产油水平动用地质储量折算年产油量10、采出程度=%100⨯动用地质储量累积产油量11、可采储量采出程度=%100⨯可采储量累积产油量12、采收率%100*地质储量可采储量=13、最终采收率%100⨯地质储量油田总采油量14、日产油水平当月日历天数月实际产油量=15、平均单井日产油水平()油井开井数日产油水平开发区油田=16、日产油能力=油田内所有油井(不包括暂闭和报废井)应该生产的日产油量的总和17、折算年产油量3651212365365⨯=⨯=⨯=月份的日历天数月份的月产油量该月日历天数月产油量日产油量18、月平均日产油量当月实际生产天数月实际总产油量=19、年平均日产油量全年实际生产天数全年实际总产油量=20、综合生产气油比月产油量月产气量=21、累积生产气油比累积产油量累积产气量=22、采油指数流压静压日产油量-=23、采液指数流压静压日产液量-=24、比采油指数有效厚度生产压差日产油量⨯=25、采油强度油井油层砂岩厚度油井日产油量或者也可油井油层有效厚度油井日产油量==26、输差%100⨯-=井口产油量核实产油量井口产油量27、水油比日产油量日产水量=当水油比达到49时,称为极限水油比;当含水率达到98%时称为极限含水率。

28、产量递减幅度%100⨯=上阶段产量本阶段产量29、递减百分数%100⨯-=上阶段产量本阶段产量上阶段产量30、综合递减率%100)(1211⨯⨯--⨯=Tq Q Q T q o o31、自然递减率%100)(13211⨯⨯---⨯=Tq Q Q Q T q o o预测下一年的未措施产量N 未=(1-D 自)N 去预测下一年措施增量N 措=N 去×(1-D 综)-N 去(1-D 自) 32、单井含水率%100⨯=油样的重量油样中水的重量33、平均综合含水率%100%100⨯=⨯=产液量之和产水量之和液量含水及不含水井的总产各含水油井产水量之和34、综合含水率%100⨯=月产液量月产水量35、月含水上升速度=当月综合含水率-上月综合含水率36、年含水上升速度=当年12月综合含水率-上年12月综合含水率 37、年平均月含水上升速度()()月年含水率上升值12%=38、含水上升率%100⨯--=阶段初采出程度阶段末采出程度阶段初含水率阶段末含水率率%100%100⨯=⨯-=年采油速度年含水上升值采油速度阶段初含水率阶段末含水率39、注水强度水井油层砂岩厚度日注水量或者也可水井油层有效厚度日注水量==40、吸水指数压力差两种工作制度井底注水量之差两种注水压力下日注水注水井静压注水井流压日注水量=-=41、视吸水指数井口压力日注水量=42、注采比油井产水体积原油相对密度原油体积系数采油量注水井溢流量注水量+⨯-=43、原油的换算系数原油相对密度原油体积系数=44、累积注采比累积产水体积原油换算系数累积采油量累积注水量+⨯=45、四点法面积注水井网注采比 1)以注水井为中心的注采比IPR 61613131∑∑==⨯+⨯⨯=i i W Oi AQ M Q Q2)以采油井为中心的注采比IPR ()WOi C B A Q M Q Q Q Q +⨯++⨯=6146、五点法面积注水井网注采比 1)以注水井为中心的注采比IPR ∑∑==⨯+⨯⨯=41414141i W i Oi AQ M Q Q2)以采油井为中心的注采比IPR ()Woi D C B A Q M Q Q Q Q Q +⨯+++⨯=4147、反九点法面积注水井注采比 1)以注水井为中心的注采比 IPR ∑∑∑∑====⨯+⨯⨯+⨯+⨯⨯=8282828241412121i i i i W oi W oi AQ M Q Q M Q Q2)以边井为中心的注采比IPR ()woi B A Q M Q Q Q +⨯+=613)以角井为中心的注采比IPR ()Woi D C B A Q M Q Q Q Q Q +⨯+++=12148、七点法面积注水井注采比1)注水井为中心注采比IPR ∑∑==⨯+⨯⨯=31316161i i w oi AQ M Q Q2)以采油井为中心注采比IPR woi i Q M Q Q +⨯=∑=613149、混合液密度()W W W W f f ρρρ⨯-+⨯=1液50、水驱控制程度%100⨯=油井总有效厚度油井有效厚度与水井有效厚度连通的或者也可用砂岩厚度来计算%100⨯=油井总砂岩厚度通的砂岩厚度与水井砂岩厚度连通连以采油井为中心的水驱控制程度为一个方向、两个方向和多个方向的水驱控制程度 51、累积亏空体积⎪⎭⎫⎝⎛+⨯-=累积产出水体积原油相对密度原油体积系数累积产油量累积注入体积52、注水利用率(存水率) 存水率%100⨯-=累积注水量累积产水量累积注水量53、水驱指数累积产油量累积产水量累积注水量-=54、关于压力方面的计算总压差=目前地层压力-原始地层压力 地饱压差=地层压力-饱和压力 流饱压差=流压饱和压力生产压差=目前地层压力-流动压力注采压差=注水井井底压力(流压)-采油井井底压力(流压) 注水压差=注水井井底压力-地层压力55、工程指标计算抽油泵理论排量=液ρπ144042SN D抽油泵泵效=%100⨯理论实Q Q抽油机实际扭矩M=30S+0.236S(P 大-P 小) 扭矩利用率%100⨯最大实M M电机功率φcos 3UI = 功率利用率%100⨯名牌最大功率实际功率56、聚合物指标计算 1)注入速度油层总孔隙体积年注入聚合物溶液量=2)注入孔隙体积倍数(注入程度)油层总孔隙体积累积注入聚合物溶液量=3)聚合物用量入浓度聚合物溶液累积平均注油层总孔隙体积累积注入聚合物溶液量⨯=4)聚合物溶液注入浓度聚合物注入溶液量聚合物注入干粉量=单位换算:1m 3=103L ,1t=109mg聚合物干粉量m 3×mg/L=103L ×10-9t/L=10-6t 5)吨聚合物增油量量层累积注入聚合物干粉区块内聚合物驱油目的层累积增油量区块内聚合物驱油目的=6)区块内聚合物驱油目的层阶段采收率提高值%100⨯=区块内目的层地质储量层累计增油量区块内聚合物驱油目的7)累积节约用水量=注入孔隙体积倍数-实际注入孔隙体积倍数8)油层总孔隙体积()()()油层有效孔隙度区块油层有效厚度区块面积φh S 210= 9)地质储量区块油层有效厚度区块面积单储系数⨯⨯=。

一、产能到位率:是指产能建设项目实施后第二年的年产量与实施当年设计新建生产能力的比值。

二、产能贡献率:是指产能建设项目实施当年的实际产量与实施当年设计新建生产能力之比。

1、接替率:是指当年新增可采储量与当年产量之比。

当年新增可采储量等于当年新增探明可采储量与老区新增加的可采储量之和。

2、升级率:是指低一级储量升为高一级储量时,完全升级情况下,高一级储量占低一级储量的百分比。

3、动用率:是指开发动用储量与总探明储量之比。

4、储采比:是指年末剩余储量除以当年产量得到的,按当前生产水平尚可开采的年数,是指上年底油田的剩余可采储量与上年采出量之比。

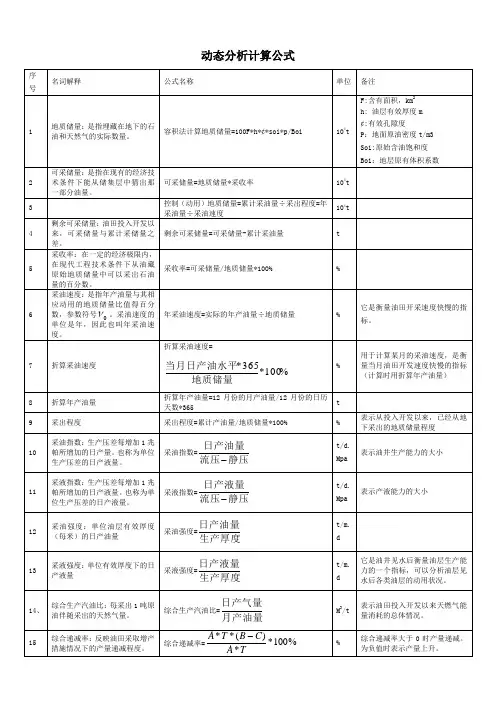

三、采收率:1、采出程度:是指累积采油量与动用地质储量比值的百分数。

2、采油(气)速度:是指年产油量与其相应动用的地质储量比值的百分数。

3、综合含水率油田日产水量qw 与日产液量ql 之比。

fw = qw / qlX100%。

用上述公式可计算油田、开发区、排间、井组的综合含水率。

它是表示油田出水状况和所处开发阶段的一个重要指标。

4、综合递减率:老井在采取增产措施情况下的产量递减速度。

5、自然递减率:是指老井在未采取增产措施情况下的产量递减速度。

6、含水率:是指油井采出液体中水占所占的质量百分数。

7、含水上升率:是指每采出1%的地质储量时含水率的上升值。

年均含水上升率=(当年年均含水-上年年均含水)/(当年底采出程度-上年底采出程度)。

四、溶解气:是指原始地层条件下,溶解于石油中的天然气。

五、气层气:是指原始地层条件下,以气态方式存在的天然气。

六、干气:油田的伴生天然气,经过脱水、净化和轻烃回收工艺,提取出液化气和轻质油以后,主要成分是甲烷的处理天然气叫干气。

在综合录井过程中常常指气体显示里甲烷气体含量大于95%以上。

七、探明储量:在油气田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量,在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得社会、经济效益的可靠储量。

探明储量是编制油田开发方案的依据。

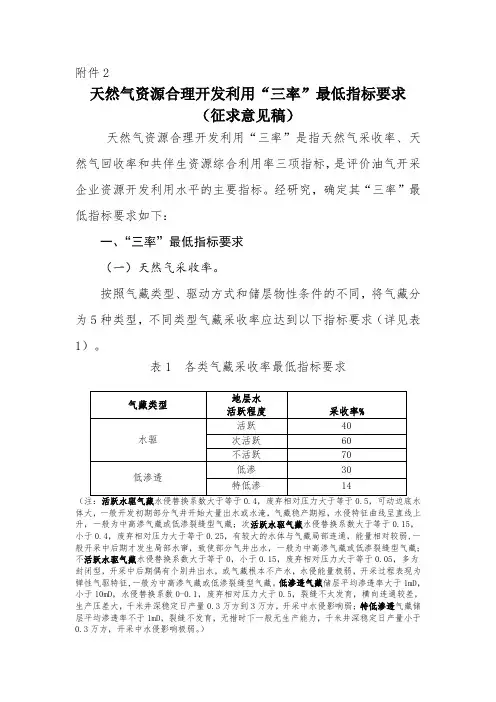

附件2天然气资源合理开发利用“三率”最低指标要求(征求意见稿)天然气资源合理开发利用“三率”是指天然气采收率、天然气回收率和共伴生资源综合利用率三项指标,是评价油气开采企业资源开发利用水平的主要指标。

经研究,确定其“三率”最低指标要求如下:一、“三率”最低指标要求(一)天然气采收率。

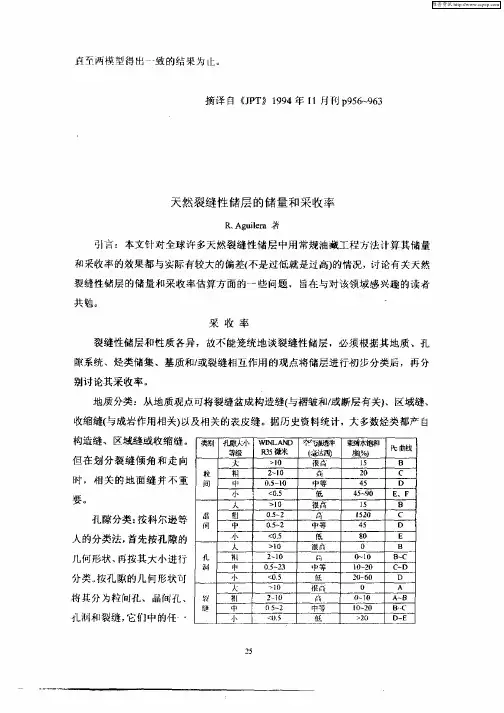

按照气藏类型、驱动方式和储层物性条件的不同,将气藏分为5种类型,不同类型气藏采收率应达到以下指标要求(详见表1)。

表1 各类气藏采收率最低指标要求气藏类型地层水活跃程度采收率%水驱活跃40 次活跃60 不活跃70低渗透低渗30 特低渗14(注:活跃水驱气藏水侵替换系数大于等于0.4,废弃相对压力大于等于0.5,可动边底水体大,一般开发初期部分气井开始大量出水或水淹,气藏稳产期短,水侵特征曲线呈直线上升,一般为中高渗气藏或低渗裂缝型气藏;次活跃水驱气藏水侵替换系数大于等于0.15,小于0.4,废弃相对压力大于等于0.25,有较大的水体与气藏局部连通,能量相对较弱,一般开采中后期才发生局部水窜,致使部分气井出水,一般为中高渗气藏或低渗裂缝型气藏;不活跃水驱气藏水侵替换系数大于等于0,小于0.15,废弃相对压力大于等于0.05,多为封闭型,开采中后期偶有个别井出水,或气藏根本不产水,水侵能量极弱,开采过程表现为弹性气驱特征,一般为中高渗气藏或低渗裂缝型气藏。

低渗透气藏储层平均渗透率大于1mD,小于10mD,水侵替换系数0-0.1,废弃相对压力大于0.5,裂缝不太发育,横向连通较差,生产压差大,千米井深稳定日产量0.3万方到3万方,开采中水侵影响弱;特低渗透气藏储层平均渗透率不于1mD,裂缝不发育,无措时下一般无生产能力,千米井深稳定日产量小于0.3万方,开采中水侵影响极弱。

)(二)天然气回收率。

天然气回收率不低于96%。

(三)共伴生资源综合利用率。

国家鼓励油气开采企业合理开发与综合利用共伴生资源,对应利用的凝析油、硫化氢、二氧化碳等要求应达到下列标准。

地质储量名词解释

地质储量是指在地质条件下,经测定或估算,具有经济价值的自然资源的储存量。

常见的地质储量包括石油、天然气、煤炭、矿产等。

以下是一些常见的地质储量名词解释:

1. 探明储量:指已经通过勘探和开采确定的储量,通常是指可采储量。

2. 含量:指自然资源在矿石、岩石、土壤等载体中所占的比例,通常用百分数表示。

3. 储量密度:指储量在单位面积或单位体积内的分布情况,通常以单位体积内储量的重量或容积表示。

4. 采收率:指实际开采的储量与探明储量的比例,通常用百分数表示。

5. 可采储量:指已经探明且能够经济开采的储量。

6. 无法开采储量:指在目前技术和经济条件下无法开采的储量,通常也包括受到环境保护和资源保护限制的储量。

7. 前景储量:指在探明储量和可采储量的基础上,未来可能被探明和开采的储量。

8. 地质储量评价:指对地质储量进行综合评价,包括储量规模、储量质量、储量分布、采收率等,以确定资源的开发价值和可持续利用性。

- 1 -。

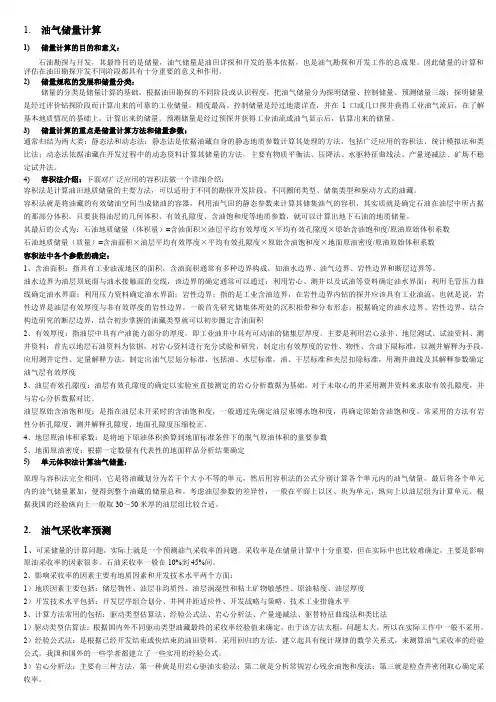

1.油气储量计算1)储量计算的目的和意义:石油勘探与开发,其最终目的是储量,油气储量是油田详探和开发的基本依据,也是油气勘探和开发工作的总成果。

因此储量的计算和评估在油田勘探开发不同阶段都具有十分重要的意义和作用。

2)储量规范的发展和储量分类:储量的分类是储量计算的基础,根据油田勘探的不同阶段或认识程度,把油气储量分为探明储量、控制储量、预测储量三级;探明储量是经过评价钻探阶段而计算出来的可靠的工业储量,精度最高。

控制储量是经过地震详查,并在1口或几口探井获得工业油气流后,在了解基本地质情况的基础上,计算出来的储量。

预测储量是经过预探井获得工业油流或油气显示后,估算出来的储量。

3)储量计算的重点是储量计算方法和储量参数:通常归结为两大类:静态法和动态法;静态法是依据油藏自身的静态地质参数计算其处理的方法,包括广泛应用的容积法、统计模拟法和类比法;动态法依据油藏在开发过程中的动态资料计算其储量的方法,主要有物质平衡法、压降法、水驱特征曲线法、产量递减法、矿场不稳定试井法。

4)容积法介绍:下面对广泛应用的容积法做一个详细介绍:容积法是计算油田地质储量的主要方法,可以适用于不同的勘探开发阶段,不同圈闭类型、储集类型和驱动方式的油藏。

容积法就是将油藏的有效储油空间当成储油的容器,利用油气田的静态参数来计算其储集油气的容积,其实质就是确定石油在油层中所占据的那部分体积。

只要获得油层的几何体积、有效孔隙度、含油饱和度等地质参数,就可以计算出地下石油的地质储量。

其最后的公式为:石油地质储量(体积量)=含油面积×油层平均有效厚度×平均有效孔隙度×原始含油饱和度/原油原始体积系数石油地质储量(质量)=含油面积×油层平均有效厚度×平均有效孔隙度×原始含油饱和度×地面原油密度/原油原始体积系数容积法中各个参数的确定:1、含油面积:指具有工业油流地区的面积,含油面积通常有多种边界构成,如油水边界、油气边界、岩性边界和断层边界等。

技术可采储量计算公式

哎呀,说起技术可采储量计算公式,这可真是个让人头大的话题。

不过,别担心,我会尽量用大白话给你讲清楚。

首先,咱们得明白啥是技术可采储量。

简单来说,就是根据现有的技术水平,能从地下开采出来的资源量。

这玩意儿可重要了,关系到资源的利用和规划。

好了,现在咱们来聊聊计算公式。

这个公式其实挺复杂的,涉及到好多参数,但我会尽量简化,让你能听懂。

技术可采储量 = 地质储量× 采收率

这里有两个关键参数:地质储量和采收率。

地质储量,就是地下资源的总量。

这个数据通常由地质勘探得来,需要专业的地质学家通过各种勘探手段,比如钻探、地震勘探等,来估算地下资源的分布和数量。

采收率,就是能从地质储量中实际开采出来的比例。

这个参数受到很多因素的影响,比如资源的埋藏深度、开采技术、经济成本等。

采收率越高,说明开采效率越高。

举个例子,假设一个油田的地质储量是1亿吨,采收率是60%。

那么,根据公式,这个油田的技术可采储量就是:

1亿吨× 60% = 6000万吨

这就是说,按照现在的技术水平,这个油田能开采出6000万吨的石油。

当然,实际情况要复杂得多。

因为采收率会受到很多因素的影响,比如油藏的类型、开采技术的进步等。

所以,这个公式只是一个简化的模型,实际应用中还需要考虑更多的因素。

总之,技术可采储量计算公式就是根据地质储量和采收率来估算能开采的资源量。

虽然听起来有点复杂,但其实就是把地下的资源量乘以一个比例,得到能实际开采的量。

希望这个例子能让你对这个公式有个直观的理解。

一种改进的合理井控储量与采收率确定方法罗吉会;鲁瑞彬;姜丽丽;张风波;汤明光【摘要】合理井控储量是油田开发设计的核心内容,其大小直接影响采收率的高低.以中石油勘探开发研究院经验公式为基础,通过对公式系数的修正,建立了新的采收率和井控储量关系式;同时为增加公式的适用性,提出了以水平井与直井间的产能比来表征替换比确定井控储量的方法.最后利用南海西部8个水驱砂岩油藏标定采收率和井控储量对改进公式进行了检验.结果表明:利用驱油效率代替原公式系数后的新公式实用性更好,能够更好地反应采收率随井控储量的变化;利用水平井与直井间产能比来表征替换比的方法在南海西部油田应用效果较好.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2015(015)017【总页数】4页(P47-50)【关键词】井控储量;替换比;采收率;水驱油藏;井网密度【作者】罗吉会;鲁瑞彬;姜丽丽;张风波;汤明光【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057【正文语种】中文【中图分类】TE327井控储量是编制油田开发方案和调整、确定挖潜治理方向的重要依据,选择合理的井控储量对油田开发及最终采收率具有重要意义。

目前,关于井控储量和采收率的研究方法有很多[1,2]:如类比法、数值模拟法和经验公式法等。

其中类比法对类比油田储层特征、开发方式、开发阶段等都有严格的要求[1],主要用于勘探开发阶段,开发中后期该方法误差较大;数值模拟法虽然考虑因素较为全面,但对于开发早期油气藏,预测结果可信度不高,且南海西部油藏井网不规则、井型复杂、水平井水平段差异大,研究人员对油藏的认识程度对数模结果影响较大;常用的经验公式法有陈元千经验公式[3]、俞启泰经验公式[3]和中石油勘探开发研究院经验公式[4]等。

一、产能到位率:是指产能建设项目实施后第二年的年产量与实施当年设计新建生产能力的比值。

二、产能贡献率:是指产能建设项目实施当年的实际产量与实施当年设计新建生产能力之比。

1、接替率:是指当年新增可采储量与当年产量之比。

当年新增可采储量等于当年新增探明可采储量与老区新增加的可采储量之和。

2、升级率:是指低一级储量升为高一级储量时,完全升级情况下,高一级储量占低一级储量的百分比。

3、动用率:是指开发动用储量与总探明储量之比。

4、储采比:是指年末剩余储量除以当年产量得到的,按当前生产水平尚可开采的年数,是指上年底油田的剩余可采储量与上年采出量之比。

三、采收率:1、采出程度:是指累积采油量与动用地质储量比值的百分数。

2、采油(气)速度:是指年产油量与其相应动用的地质储量比值的百分数。

3、综合含水率油田日产水量qw 与日产液量ql 之比。

fw = qw / qlX100%。

用上述公式可计算油田、开发区、排间、井组的综合含水率。

它是表示油田出水状况和所处开发阶段的一个重要指标。

4、综合递减率:老井在采取增产措施情况下的产量递减速度。

5、自然递减率:是指老井在未采取增产措施情况下的产量递减速度。

6、含水率:是指油井采出液体中水占所占的质量百分数。

7、含水上升率:是指每采出1%的地质储量时含水率的上升值。

年均含水上升率=(当年年均含水-上年年均含水)/(当年底采出程度-上年底采出程度)。

四、溶解气:是指原始地层条件下,溶解于石油中的天然气。

五、气层气:是指原始地层条件下,以气态方式存在的天然气。

六、干气:油田的伴生天然气,经过脱水、净化和轻烃回收工艺,提取出液化气和轻质油以后,主要成分是甲烷的处理天然气叫干气。

在综合录井过程中常常指气体显示里甲烷气体含量大于95%以上。

七、探明储量:在油气田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量,在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得社会、经济效益的可靠储量。

探明储量是编制油田开发方案的依据。