2018最新人教版七年级历史上册第13课东汉的兴亡教案

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:3

第13课东汉的兴亡【教学目标】1、知识与能力⑴了解东汉的建立,知道光武中兴,了解东汉外戚宦官专权造成的社会动荡。

⑵比较光武中兴与文景之治的异同,总结中国古代盛世局面出现的共同原因,培养分析,比较能力。

2、过程与方法⑴通过分析史料,理解光武中兴和外戚和宦官专权的原因。

⑵通过搜集光武帝刘秀的故事,了解这个人物,进一步理解光武中兴出现的原因。

⑶通过展示当时的民谣,了解东汉中期以后出现的社会状况。

3、情感态度价值观⑴通过讲解柔术治天下和以文治为主要特征的光武中兴对社会稳定和经济发展孙起到的推动作用,懂得国家的兴旺,社会的进步离不开文化事业的繁荣。

⑵通过对光武中兴出现原因的分析,进一步认识专制体制下王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关。

【教学重点及突破方法】光武中兴,外戚宦官专权造成的社会动荡。

通过合作探究,教室启发引导的方式来掌握这一内容。

出示历史资料和搜集展示刘秀的故事,来理解光武中兴出现的原因。

通过分析东汉后期十个皇帝的继位年龄及寿命来理解东汉外戚,宦官专权的原因。

【教学难点及突破方法】比较光武中兴与文景之治的异同。

通过小组合作,展示文景之治的资料,搜集有关刘秀、汉文帝、汉景帝的故事来进行比较。

【教学方法】1.以启发引导为主,多媒体课件演示为辅,创设问题情景,设计各类问题,促使学生开展探究式学习,通过小组讨论,集体交流等方式,推动学生间的交流和互动。

2.通过学生展示资料,合作交流等多种方法来学习。

【教学准备】教师准备:制作多媒体教学课件、查找相关历史资料、安排学生课前预习。

学生准备:收集与东汉有关的历史资料、预习教材及背景知识、观看历史视频。

【教学过程】【导入新课】播放电视剧《秀丽江山之长歌行》片段,渲染历史恢宏的气势。

教师:这是时下一部非常热门的历史题材的电视剧,它以汉朝为背景,讲述了西汉覆亡之期,刘秀等人历尽艰辛完成东汉举世伟业的传奇故事。

今天让我们把历史的镜头聚焦“东汉的兴亡”,一起回顾那段飘摇的历史。

人教版部编历史七年级上册《第13课东汉的兴亡》说课稿2一. 教材分析《人教版部编历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》是学生在学习了秦汉时期的历史知识后,进一步深入了解东汉时期的历史发展。

本节课的主要内容有:光武帝建立东汉、东汉加强中央集权的措施、东汉末年的腐败和衰落、黄巾起义以及董卓之乱等。

通过本节课的学习,学生可以全面了解东汉时期的历史特点和社会矛盾,为后续学习三国两晋南北朝时期的历史打下基础。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了秦汉时期的历史知识,对于历史事件的时间、地点、人物有一定的了解。

但东汉时期的历史较为复杂,学生对于东汉末年的腐败和衰落、黄巾起义以及董卓之乱等事件可能存在理解上的困难。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况,引导学生深入分析历史事件,提高学生的历史思维能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解东汉建立的过程,掌握东汉加强中央集权的措施,认识东汉末年的腐败和衰落,了解黄巾起义和董卓之乱的经过。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析东汉时期的历史特点和社会矛盾,培养学生的史料分析能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识历史的复杂性,培养学生客观、全面地看待历史问题的能力,提高学生的历史素养。

四. 说教学重难点1.教学重点:东汉建立的过程,东汉加强中央集权的措施,黄巾起义和董卓之乱的经过。

2.教学难点:东汉末年的腐败和衰落的原因,黄巾起义和董卓之乱对东汉时期的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨的教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史地图、史料等教学资源,生动形象地展示东汉时期的历史发展,增强学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾秦汉时期的历史知识,引导学生进入东汉时期的学习。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解东汉建立的过程,东汉加强中央集权的措施。

第13课《东汉的兴亡》

一、教学目标

1.了解光武中兴、外戚宦官交替专政、黄巾起义的基本史实。

2.把握东汉兴亡的基本脉络,引导学生思考“光武中兴”局面的形成原因,认识到光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起到了重要作用。

3通过对“光武中兴”和黄巾起义的学习,认识朝代的兴衰和统治者的治国方略息息相关,培养学生运用历史唯物主义观点正确认识、分析历史问题的能力。

二、教学重难点

重点:光武中兴

难点:外戚宦官交替专权

三、教学过程

【讲授新课】

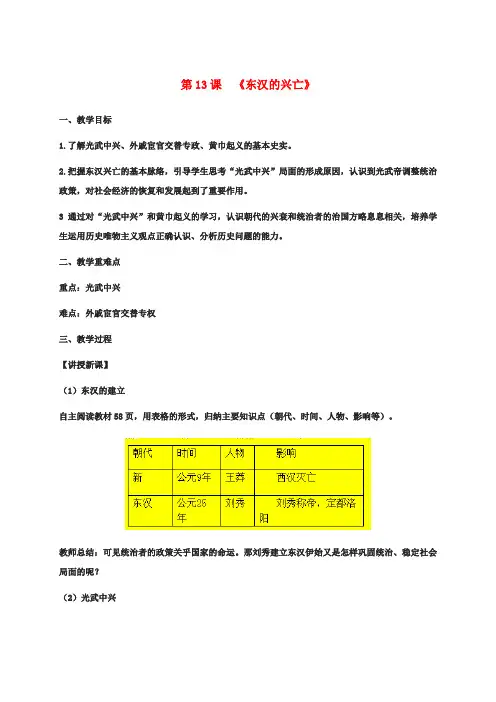

(1)东汉的建立

自主阅读教材58页,用表格的形式,归纳主要知识点(朝代、时间、人物、影响等)。

教师总结:可见统治者的政策关乎国家的命运。

那刘秀建立东汉伊始又是怎样巩固统治、稳定社会局面的呢?

(2)光武中兴。

人教部编版七年级历史上册第13课《东汉的兴衰》教学设计一. 教材分析本课《东汉的兴衰》是人教部编版七年级历史上册的第13课,教材主要围绕着东汉的建立、发展、衰落过程进行叙述。

通过本课的学习,学生可以了解到东汉的历史沿革,掌握东汉时期的重要历史事件,如光武帝中兴、明章之治、外戚宦官专权、黄巾起义等。

同时,教材还涉及到东汉时期的社会矛盾和民族关系,为学生全面了解东汉历史提供了丰富的史料。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于东汉这段历史可能还比较陌生。

学生在学习过程中,需要通过图片、地图、史料等材料,直观地了解东汉的历史发展。

此外,学生对于历史上的社会矛盾和民族关系可能还比较困惑,需要在教学中进行引导和解释。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉的建立、发展、衰落过程,掌握东汉时期的重要历史事件,如光武帝中兴、明章之治、外戚宦官专权、黄巾起义等。

2.过程与方法:通过图片、地图、史料等材料,培养学生获取和解读信息的能力,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识东汉时期的社会矛盾和民族关系,培养学生热爱祖国历史、民族文化的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:东汉的建立、发展、衰落过程,重要历史事件如光武帝中兴、明章之治、外戚宦官专权、黄巾起义等。

2.教学难点:东汉时期的社会矛盾和民族关系。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、史料等材料,创设历史情境,让学生身临其境地学习历史。

2.问题驱动法:设置问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣和探究欲望。

3.小组合作学习:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力和历史思维能力。

六. 教学准备1.教学素材:图片、地图、史料等。

2.教学设备:多媒体设备、投影仪等。

3.教学用具:黑板、粉笔、教材、教案等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、地图等素材,简要介绍东汉的地理位置和历史背景,引导学生进入学习状态。

人教版部编历史七年级上册《第13课东汉的兴亡》教学设计2一. 教材分析《人教版部编历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》主要讲述了东汉从建立到衰亡的过程。

本课内容包括:光武帝建立东汉、东汉加强中央集权、宦官专权、黄巾起义、东汉的衰亡等。

通过本课的学习,学生可以了解东汉的历史发展脉络,认识东汉时期的政治、经济和文化特点。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的历史知识基础,但对于东汉时期的历史事件和人物可能较为陌生。

因此,在教学过程中,教师需要运用生动形象的语言、直观的教学手段,激发学生的学习兴趣,帮助他们理解和记忆东汉时期的历史。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉的建立、发展、衰亡过程,认识东汉时期的政治、经济和文化特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:东汉的建立、发展、衰亡过程,东汉时期的政治、经济和文化特点。

2.难点:宦官专权、黄巾起义的原因和影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境,增强学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发探究欲望,培养分析问题和解决问题的能力。

3.小组合作学习:鼓励学生相互讨论、交流,提高合作意识和团队精神。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握教材内容,了解学生学情,设计教学环节和问题。

2.学生准备:预习教材,了解东汉时期的历史背景。

3.教学资源:历史图片、视频、音频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示东汉时期的历史图片,引导学生回顾上一课的内容,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍东汉的建立、发展、衰亡过程,以及东汉时期的政治、经济和文化特点。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生分析宦官专权的原因和影响。

学生通过小组讨论,分享自己的观点。

4.巩固(5分钟)教师通过讲解黄巾起义的背景、过程和意义,帮助学生巩固所学知识。

人教版历史七年级上册第13课《东汉的兴亡》说课稿一. 教材分析《人教版历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》是一节历史课,主要讲述了东汉时期的的历史变迁。

本节课的主要内容有:光武帝恢复汉室、东汉王朝的建立、明章帝的统治、和帝的统治、对外关系、宦官专权、锢之祸、黄巾起义等。

通过本节课的学习,使学生了解东汉时期的历史变迁,培养学生的历史思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于东汉时期的历史变迁可能还比较陌生。

在教学过程中,教师需要引导学生回顾以前学过的知识,建立起知识体系。

同时,学生对于历史事件的理解和分析能力还需要进一步培养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解东汉时期的历史变迁,掌握光武帝、明章帝、和帝等帝王的事迹,了解宦官专权、锢之祸、黄巾起义等历史事件。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强学生的民族自豪感,引导学生正确看待历史,树立正确的历史观。

四. 说教学重难点1.教学重点:东汉时期的历史变迁,光武帝、明章帝、和帝等帝王的事迹,宦官专权、锢之祸、黄巾起义等历史事件。

2.教学难点:对东汉时期历史事件的深入理解和分析,宦官专权、锢之祸、黄巾起义等历史事件的原因和影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究、讲授法等教学方法,引导学生主动参与课堂,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史地图、史料等教学手段,生动形象地展示东汉时期的历史变迁,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾以前学过的知识,引导学生建立起知识体系,为新课的学习做好铺垫。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解东汉时期的历史变迁,掌握光武帝、明章帝、和帝等帝王的事迹。

3.合作探究:分组讨论宦官专权、锢之祸、黄巾起义等历史事件,引导学生深入理解历史事件的原因和影响。

部编本七年级历史上册第13课《东汉兴亡》教案3篇Lesson 13 the rise and fall of the Eastern Han Dynasty部编本七年级历史上册第13课《东汉兴亡》教案3篇前言:历史是对人类社会过去的事件和活动,以及对这些事件行为有系统的记录、研究和诠释。

历史是客观存在的,无论文学家们如何书写历史,历史都以自己的方式存在,不可改变。

是记载和解释作为一系列人类进程历史事件的一门学科。

本教案根据历史课程标准的要求和针对教学对象是高中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。

便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:东汉兴亡范本规范版2、篇章2:部编本七年级历史上册第13课《东汉兴亡》教案3、篇章3:部编本七年级历史上册第13课《东汉兴亡》教案篇章1:东汉兴亡范本规范版【教学目标】1.知道光武中兴、外戚宦官交替专权及黄巾起义。

2.通过比较“文景之治”和“光武中兴”共同原因和作用,基本掌握历史比较法的运用方法。

3.通过对光武中兴原因出现原因分析,认识王朝的兴亡与统治者的治国方略息息相关。

从而培养历史唯物主义观点,正确分析历史人物、历史事件。

【学习重点】光武中兴、外戚宦官交替专权【学习难点】东汉后期社会动荡的主要原因。

【学习过程】本课的内容设计分为三部分:第一部分为“光武中兴”;第二部分为“外戚宦官交替专权”;第三部分为“黄巾起义”。

一、光武中兴1.阅读教材,讲述东汉政权的建立(包括背景、时间、人物、都城)2.东汉建立之初,当时统治者(光武帝)采取了哪些治国措施?出现了怎样的盛世局面?3.光武帝以“柔术”治天下与西汉时“休养生息”政策有什么异同?相同点:从背景和目的看,统治者都吸取了前朝亡的教训,为缓和阶级矛盾,维持统治,也是为扭转经济凋敝,社会动荡的局面而采取的对策;从措施上看,主要是减轻农民负担,来恢复发展生产,但得利最大的还是豪强地主;从效果上看,都出现了盛世局面。

部编人教版历史七上第13课《东汉的兴亡》教学设计一. 教材分析本课是部编人教版历史七上第13课《东汉的兴亡》,主要内容包括:光武帝恢复汉室、东汉的统治、黄巾起义、董卓之乱、群雄割据、三国鼎立等。

通过本课的学习,使学生了解东汉的历史发展过程,认识东汉时期的社会矛盾和民族问题,培养学生分析历史问题的能力。

二. 学情分析七年级的学生对历史知识有一定的了解,但东汉时期的历史较为复杂,需要通过具体的历史事件,使学生了解东汉的兴亡过程,同时,结合历史背景,使学生认识到东汉时期的社会矛盾和民族问题。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉的兴亡过程,掌握东汉时期的重要历史事件;认识东汉时期的社会矛盾和民族问题。

2.过程与方法:通过分析历史事件,培养学生分析历史问题的能力;运用比较法,使学生认识东汉与西汉的异同。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,民族自豪感;认识历史发展的必然性,学会用发展的眼光看问题。

四. 教学重难点1.教学重点:东汉的兴亡过程,东汉时期的重要历史事件。

2.教学难点:东汉时期的社会矛盾和民族问题。

五. 教学方法1.讲授法:讲解东汉的兴亡过程,分析历史事件。

2.比较法:比较东汉与西汉的异同。

3.讨论法:分组讨论历史事件,培养学生分析历史问题的能力。

六. 教学准备1.教师准备:查阅相关历史资料,制作PPT。

2.学生准备:预习教材,了解东汉的兴亡过程。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过PPT展示东汉时期的历史图片,引导学生回顾西汉的兴亡过程,引出本课的主题《东汉的兴亡》。

2.呈现(10分钟)教师运用PPT,呈现东汉的兴亡过程,包括光武帝恢复汉室、东汉的统治、黄巾起义、董卓之乱、群雄割据、三国鼎立等历史事件。

在呈现过程中,教师简要讲解每个历史事件的背景、经过和影响。

3.操练(15分钟)学生分组讨论教材中的历史事件,分析东汉时期的社会矛盾和民族问题。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)教师通过PPT,呈现东汉时期的重要历史事件,学生举手回答事件的时间、背景、经过和影响。

人教版部编历史七年级上册《第13课东汉的兴亡》教学设计一. 教材分析本课《第13课东汉的兴亡》是人教版部编历史七年级上册的一章内容。

本课主要介绍了东汉的建立、发展、衰落的过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

教材内容丰富,插图生动,有助于学生对东汉历史的了解和认识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于东汉历史可能了解不多。

学生对于历史事件的记忆和理解能力逐渐提高,但对于复杂的历史背景和人物可能还较难理解。

因此,在教学过程中需要引导学生通过阅读教材、观看图片等途径,积极主动地参与学习,提高他们对东汉历史的认识和理解。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够了解东汉的建立、发展、衰落的过程,掌握东汉时期的重要历史事件和人物。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,学生能够培养对历史事件的分析、综合、评价的能力。

3.情感态度与价值观:学生能够认识东汉时期的社会矛盾和问题,培养对历史的思考和批判精神。

四. 教学重难点1.重点:东汉的建立、发展、衰落的过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

2.难点:对东汉时期的社会矛盾和问题的理解和分析。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解,引导学生了解东汉历史的基本知识。

2.阅读法:学生通过阅读教材,获取东汉历史的相关信息。

3.讨论法:学生通过合作讨论,培养对历史事件的分析、综合、评价的能力。

六. 教学准备1.教材:人教版部编历史七年级上册。

2.多媒体设备:电脑、投影仪、音响等。

3.教学资源:相关的历史图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示东汉时期的地图,引导学生了解东汉的地理位置和范围,激发学生对东汉历史的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解,引导学生了解东汉的建立、发展、衰落的过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

同时,教师可以通过展示相关的历史图片、视频等资源,帮助学生更直观地理解教材内容。

3.操练(10分钟)学生分组进行合作讨论,分析东汉时期的社会矛盾和问题。

人教版历史七年级上册第13课《东汉的兴亡》教学设计一. 教材分析《人教版历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》主要讲述了东汉的建立、发展、衰落的过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

本课内容是学生对古代中国历史的一个重要的衔接点,既承接了前文的汉朝历史,又为后文的三国两晋南北朝历史做铺垫。

教材通过生动的叙述和丰富的史料,引导学生了解东汉的历史变迁,培养学生的概括能力和历史思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对汉朝历史有初步的了解。

但学生在历史时间的把握、历史事件的联系等方面的理解还相对薄弱。

因此,在教学过程中,教师需要帮助学生理清历史发展线索,深化对历史事件和人物的理解,提高学生的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉的建立、发展、衰落过程,掌握东汉时期的重要历史事件和人物。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生的历史研究能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史人物的敬仰之情,激发学生热爱祖国历史文化的情感。

四. 教学重难点1.重点:东汉的建立、发展、衰落过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

2.难点:东汉时期历史事件和人物的联系,以及对东汉时期历史变迁的理解。

五. 教学方法1.讲授法:教师对东汉历史的基本知识进行系统讲解,为学生提供扎实的历史知识基础。

2.自主学习法:学生通过自主学习,掌握东汉历史的基本知识。

3.合作探讨法:学生分组讨论,共同探讨东汉历史事件和人物之间的联系,提高学生的合作能力和历史思维能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟读教材,了解教材结构,明确教学目标、重难点;准备相关的历史资料和教学课件。

2.学生准备:预习教材,了解东汉历史的基本知识,为课堂学习做好充分的准备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要回顾上节课的内容,引导学生进入本节课的学习。

2.呈现(15分钟)教师通过课件展示东汉的建立、发展、衰落过程,以及东汉时期的重要历史事件和人物。

人教版历史七年级上册第13课《东汉的兴亡》教学设计1一. 教材分析《人教版历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》主要讲述了东汉的建立、发展、衰落过程以及东汉时期的重要历史人物和事件。

本课内容较为丰富,涉及政治、经济、文化等多个方面,旨在让学生了解东汉时期的历史变迁,培养学生的历史思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于东汉时期的历史了解相对较少。

学生在学习过程中,需要将已掌握的知识与东汉时期的历史相结合,形成系统的历史观念。

此外,学生对于历史人物的认知多停留在表面,需要通过本课学习,深入了解东汉时期的重要历史人物,如光武帝、董仲舒等。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉的建立、发展、衰落过程,掌握东汉时期的重要历史人物和事件。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:东汉的建立、发展、衰落过程,以及东汉时期的重要历史人物和事件。

2.难点:东汉时期的政治制度、经济发展以及文化特点。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等素材,营造生动的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生独立思考,自主探究,提高历史思维能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共享学习成果,培养团队协作精神。

六. 教学准备1.课件:制作包含图片、视频、动画等多媒体素材的课件。

2.教材:准备《人教版历史七年级上册》第13课《东汉的兴亡》相关内容。

3.辅助材料:收集关于东汉时期的历史资料,如论文、书籍等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示东汉时期的历史图片,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)介绍东汉的建立、发展、衰落过程,呈现东汉时期的重要历史人物和事件。

在此过程中,引导学生关注东汉时期的政治制度、经济发展以及文化特点。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,分析东汉时期的政治、经济、文化等方面的特点,分享学习成果。

部编人教版初中历史七年级上册第13课东汉的兴亡(教案)第13课东汉的兴亡教案教学目标:1.知识与能力了解光武中兴、东汉外戚宦官交替专政、黄巾起义基本史实。

2.过程与方法利用视频、图片、文字资料等各种历史资料培养学生的历史想象能力和分析能力。

3.情感态度价值观通过对光武中兴和黄巾起义的对比学习,认识到朝代的兴衰和治国方略息息相关,培养唯物主义史观,正确分析历史人物和历史事件。

教学重点:光武中兴,东汉外戚宦官交替专政,黄巾起义。

教学难点:东汉外戚宦官交替专政的原因和影响。

教学方法:合作、探究、交流课前准备:多媒体课件、相关视频课时安排:1课时教学过程:一、激趣导入刘邦建立西汉之后,经过历代皇帝的励精图治,国家统一,经济发展,社会稳定,出现了“文景之治”和汉武帝统治时期的繁盛局面,但是到了西汉末年贫富分化,社会矛盾激化;特别是在王莽篡权之后,实行了一系列不切实际的改革,引起社会混乱,农民起义、军阀混战、民不聊生。

这个时候正需要一位有作为的人安邦定国、重整朝纲,终于就出现了一个这样的人建立了东汉政权。

二、新课学习(一)光武中兴教师:即汉武帝去世后,西汉的朝政将会怎么样呢?教师:西汉后期政局走向了灭亡。

教师:西汉在汉武帝之后,国势开始逐步下降,在汉昭帝和汉宣帝之后,西汉统治阶级之间争权夺利的斗争愈演愈烈,土地兼并日益严重,最终王莽趁机夺取了西汉政权。

建国号为“新”,王莽的新朝取代了汉朝。

教师:结合文章内容找出重要的知识点。

教师:西汉灭亡在什么时间?学生:公元9年教师:是谁建立了新王朝?学生:外戚王莽建立新朝。

教师:王莽建立新王朝的目的是什么?学生:缓解社会矛盾,巩固统治教师:王莽食古不化,以恢复周礼制度为执政改革的目标。

他除了按周礼频繁改动官职、地名等之外,还将奴婢改称“私属”,以“王田”之名将土地国有化,盐、铁、酒、铸钱及山林川泽也收归国有,上述事物私人不得买卖,并计划由国家主导分配人均占有100亩田地。

部编人教版历史七年级上册第13课《东汉的兴亡》说课稿一. 教材分析部编人教版历史七年级上册第13课《东汉的兴亡》是学生在学习了中国古代历史基础知识后,接触到的又一重要历史时期。

本节课的主要内容是让学生了解东汉的兴衰过程,认识东汉时期的历史特点,从而加深对我国历史发展的认识。

教材内容主要包括:光武帝建立东汉、东汉时期的统治、黄巾起义、东汉的衰亡等四个部分。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了春秋战国、秦朝、汉朝等历史知识,对我国古代历史有一定的了解。

但学生对于东汉时期的历史知识相对较为陌生,对于东汉的兴亡过程及其历史意义还需要进一步的学习和掌握。

此外,学生对于历史事件的理解和分析能力正处于发展中,需要教师的引导和培养。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够掌握东汉的兴亡过程,了解东汉时期的历史特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国历史的认同感,增强民族自豪感。

四. 说教学重难点1.教学重点:东汉的兴亡过程,东汉时期的历史特点。

2.教学难点:黄巾起义的原因及其对东汉的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作讨论、教师讲解等方法,引导学生主动探索历史事件。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、地图等辅助教学,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过回顾上一节课的内容,引出本节课的主题——东汉的兴亡。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解东汉的兴亡过程。

3.合作讨论:学生分组讨论,分析东汉时期的历史特点,分享学习心得。

4.教师讲解:针对学生的讨论结果,教师进行讲解,重点阐述黄巾起义的原因及其对东汉的影响。

5.课堂小结:学生总结本节课的主要内容,巩固所学知识。

6.课后作业:布置相关作业,让学生进一步巩固本节课的知识。

七. 说板书设计板书设计如下:兴:光武帝建立东汉盛:东汉时期的统治衰:黄巾起义亡:东汉的衰亡八. 说教学评价本节课的教学评价主要从学生的学习兴趣、课堂参与度、知识掌握程度等方面进行。

《东汉的兴亡》参考教案一、光武中兴1.东汉的建立2.光武中兴二、外戚和宦官专权三、黄巾起义1.张角借“太平道”宣传和组织群众2.“苍天已死,黄天当立”3.184年起义爆发4.黄巾军的失败和历史作用教学要求和建议一、本课重点:光武中兴、黄巾起义。

本课难点:外戚宦官专权的原因。

二、提问有关文景之治及汉武帝大一统的问题以后,教师指出,西汉前期实行休养生息政策,出现了“文景之治”的局面。

汉武帝时,进一步加强了中央集权,达到了西汉的鼎盛时期。

但是,从汉武帝以后,西汉便开始由盛而衰。

后来,西汉是怎样结束的?东汉又是怎样建立的?以此导入新课。

三、“光武中兴”一目分三个部分讲。

第一,东汉的建立;第二,光武帝调整统治政策:1.释放和禁止残害奴婢;2.整顿吏治,惩处贪官污吏;第三,光武帝统治以后,经济恢复,人口增加。

出现“中兴”局面。

“光武中兴”一词,比较费解。

教师应作解释:西汉后期至王莽时期残破的社会局面,经过光武帝刘秀十多年精心治理,转变为比较安定的局面。

刘秀是汉高祖刘邦的九世孙,他使衰败的汉朝重新振兴,所以谥号“光武”。

历史上称他统治的时期为“光武中兴”。

西汉、王莽政权、东汉分别建立在公元前后,教师可用右面的纪年表将两汉政权时间标志出来,以帮助学生对公元前后的识别。

四、“外戚和宦官专权”一目,首先要讲清楚外戚和宦官各是什么人,然后讲清楚他们为什么能专权,最后在外戚和宦官中各举典型人物为例展示具体形象。

课文小字关于梁冀的文字叙述比较详尽,可指导学生阅读,也可由教师叙述,但不作要求。

宦官侯览的为非作歹,骄横专断也比较典型地反映出了宦官统治的腐败和黑暗,教师要指导学习。

讲外戚与宦官专权时的穷奢极侈,目的在说明当时统治黑暗,因此对穷奢极侈,广建宅第等具体描绘不宜过繁过碎,以免冲淡学生对黑暗统治的认识。

五、“黄巾起义”一目,着重讲清楚原因和特点,一、原因:东汉中期以后外戚和宦官交替专权所造成的黑暗统治是起义爆发的根本原因,东汉末年的连年灾荒是起义爆发的直接原因。

《东汉的兴亡》教案(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《东汉的兴亡》是新部编人教版七年级上册历史的一课,主要讲述了东汉时期的的历史背景、重要事件、政治、经济、文化等方面的内容。

本课内容紧接《西汉的兴衰》,为学生提供了丰富的历史知识,有助于培养学生的历史思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对历史事件有一定的了解。

但东汉时期的历史较为复杂,需要引导学生理清历史线索,理解历史事件之间的联系。

同时,学生对于古代政治、经济、文化等方面的知识有待加强,需要在教学中进行渗透。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉时期的的历史背景、重要事件,掌握东汉政治、经济、文化等方面的特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强民族自豪感,培养学生热爱祖国、热爱人民的思想感情。

四. 教学重难点1.重点:东汉时期的的历史背景、重要事件,东汉政治、经济、文化等方面的特点。

2.难点:东汉时期的政治斗争、社会矛盾及其对历史发展的影响。

五. 教学方法1.启发式教学:引导学生提出问题,激发学生思考,培养学生的创新意识。

2.讨论式教学:学生分组讨论,培养学生合作学习的能力。

3.案例分析:通过分析具体历史事件,使学生更好地理解历史知识。

4.多媒体教学:运用多媒体手段,直观展示历史场景,增强学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.教师准备:提前熟悉教材,查阅相关资料,制作教学课件。

2.学生准备:预习教材,了解东汉时期的历史背景。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过简要介绍东汉时期的历史背景,引发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师运用多媒体课件,展示东汉时期的重要事件,引导学生了解东汉政治、经济、文化等方面的特点。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生进行思考,分组讨论。

如:东汉时期的政治斗争对国家发展产生了哪些影响?学生通过讨论,锻炼分析历史问题的能力。

第13课东汉的兴亡教学目标:一、知识与能力1.了解东汉兴亡的基本脉络,引导学生思考“光武中兴”局面形成的原因;2.知道东汉外戚、宦官专权造成社会动荡;3.了解黄巾起义。

通过史料、历史年表研读,了解中国古代纪年的主要方法,学习是识读历史年表的基本技能。

三、情感态度与价值观了解东汉的建立及“光武中兴”局面的形成,认识光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起了促进作用。

教学重难点:重点:光武中兴;黄巾起义。

难点:外戚宦官专权。

导入新课:复习提问:西汉建立的三要素?西汉从建立到灭亡,历时210年时间。

下面让我们通过一段引导材料来了解一下西汉的发展历程。

引导材料西汉文景之治与汉武盛世之后,出现了“昭宣中兴”。

时至元、成、哀、平时期,各地豪强地主仗势欺压人民,兼并土地,迫使百姓流离失所,沧为奴婢。

而皇帝却在兴造宫殿,“大兴徭役,重增赋敛,征发如雨”,以致“饥馑仍臻,流散冗食,馁死于道,以百万数”,人民奋起反抗,纷纷杀官吏,抢粮库。

西汉统治已穷途末路。

西汉又是如何灭亡的?我们来看一位历史人物。

阅读材料,说说涵义:王莽姑母为孝元皇后。

元帝后,成、哀、平三君皆不寿,莽诸父凤、音、商、根相继执政而及莽,莽之地望已尊。

莽又不失书生本色,治礼,务恭俭,迂执信古而负大志。

解读:1.王莽的姑姑是汉元帝皇后王政君。

2.王莽家世显赫:伯叔父王凤、王音、王商、王根相继为大司马辅政。

而西汉后期大司马掌军政大权,实权超过丞相。

3.王莽注重学礼,从不以自己为尊,总能礼贤下士、清廉俭朴,相信古训且有大抱负。

公元9年,王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

面对依然严峻的社会问题,王莽新朝推行新政,因为“迂执信古”决心“托古改制”,结果改革措施与社会现实脱节,越改越乱,民怨沸腾,社会矛盾与民族矛盾更加尖锐,各地起义此起彼伏。

公元22年王莽政权被农民起义推翻。

讲授新课:出示本课学习目标:1.了解东汉的建立;2.知道东汉外戚、宦官专权造成社会动荡;3.了解黄巾起义。

第13课《东汉的兴亡》

一、教学目标

1.了解光武中兴、外戚宦官交替专政、黄巾起义的基本史实。

2.把握东汉兴亡的基本脉络,引导学生思考“光武中兴”局面的形成原因,认识到光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起到了重要作用。

3通过对“光武中兴”和黄巾起义的学习,认识朝代的兴衰和统治者的治国方略息息相关,培养学生运用历史唯物主义观点正确认识、分析历史问题的能力。

二、教学重难点

重点:光武中兴

难点:外戚宦官交替专权

三、教学过程

【讲授新课】

(1)东汉的建立

自主阅读教材58页,用表格的形式,归纳主要知识点(朝代、时间、人物、影响等)。

教师总结:可见统治者的政策关乎国家的命运。

那刘秀建立东汉伊始又是怎样巩固统治、稳定社会局面的呢?

(2)光武中兴

学生回答后,教师强调:刘秀所采取的一系列措施,使经济得到恢复和发展,出现了“光武中兴”的局面。

思考:这么小的皇帝能治理好国家吗?东汉中期后出现了什么现象?由此引出外戚宦官交替专权的学习。

(1)明确外戚、宦官两者的含义。

第三版块:一句震动京师语──黄巾起义

(1)起义的概况。

学生齐读口号并思考:“苍天已死,黄天当立;岁在甲子,天下大吉。

”

①该材料反映的是哪一历史事件?其领导人是谁?

②材料中的“甲子”指哪一年?“苍天”“黄天”各代表什么?

③这一事件有哪些突出特点?

教师继续追问:为什么会爆发黄巾起义?

(2)起义的影响。

(3)讨论:黄巾起义与陈胜、吴广起义有哪些异同点?

相同点:都是用革命手段反对封建统治的残酷压迫和剥削。

不同点:大泽乡起义带有偶发性,而黄巾起义经过长期酝酿,有组织、有准备、有统一领导的行动;大泽乡起义只作了简单的准备,而黄巾起义借助宗教进行了十几年的宣传。

【课堂小结】

通过对“东汉的兴亡”一课的学习,认识到光武帝刘秀顺应了统一、国家建立与巩固的历史潮流,采取措施推行休养生息政策,重整封建统治秩序,使社会出现了繁荣景象。

但东汉中后期,外戚宦官交替专权造成的社会动荡局面,导致了黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,使东汉政权名存实亡。

东汉的兴亡给予我们这样的启示:民心的向背关系着国家的存亡,残暴昏庸、奢侈淫乐,必然毁掉国家。

板书设计。