美国汉学家孟旦_DonaldJ_Munro_

- 格式:pdf

- 大小:66.75 KB

- 文档页数:1

Donald Norman:情感化设计 2005年08月25日 10:13 新浪科技图为:美国西北大学计算机和心理学教授唐纳德-诺曼(Donald Norman)点击此处查看全部科技图片编者按:中国正逐渐从“中国制造”走向“中国创造”。

站在跻身为世界工厂的“中国制造”肩膀上,创造对中国来说既是机遇更是挑战。

创造的核心——说白了,就是一种广义的设计能力。

纵观世界知名的顶尖品牌,无不以品牌经验与用户体验的设计能力作为核心竞争力。

我们试图通过本专题中与西方大师的对话交流中,了解他们心目中的设计理念。

西方设计在技术和多国文化之间如何连结,学术界如何培育新兴市场需要的设计精英,预备颠覆明日世界设计哲学是什么,以及他们共同对正在崛起的中国市场的看法。

希望迈向中国品牌的路,能从这些设计大师的对话中找到一些启示。

Donald Norman(唐•诺曼)在很多公司和教育机构担任董事和理事,包括芝加哥设计学院。

他是美国西北大学计算机和心理学教授,是Nielsen Norman Group咨询公司的创办人之一,曾任苹果电脑公司先进技术部副总裁。

他的著作包括《日常事务设计》(The Design of Everyday Things)、《心科技》(Things That Make Us Smart)和《看不见的计算机》(The Invisible Computer)。

他的新书《情感化设计》(Emotional Design)强调情感在产品设计中的重要作用。

他的目标是帮助企业制造出不仅满足人们的理性需求,而且满足他们的情感需求的产品。

他详细介绍见。

在唐•诺曼与编者共同参加芝加哥IIT设计学院举办的设计策略高峰会之后进行进行了有关设计理念的对话。

以下为本次对话的全文:Q:这次采访大致涉及四方面内容。

第一,想请您谈谈您的新书《情感化设计》(Emotional Design),这本书的中文版已经在中国出版了。

第二,请谈谈当前的趋势,您的设计思想为什么从重视实用转向了重视情感?第三,我认为中国主流的设计师和应用爱好者其实大多更了解您本人,而不是您的公司,所以我想您最好介绍一下Nielsen Norman集团的背景和目前从事的工作,以及中国市场对您的公司有着何种意义?最后一个问题是关于中国的--作为全球设计界关注的焦点,中国是一个非常有意思的话题,也是一个热点话题,我想听听您对此的看法。

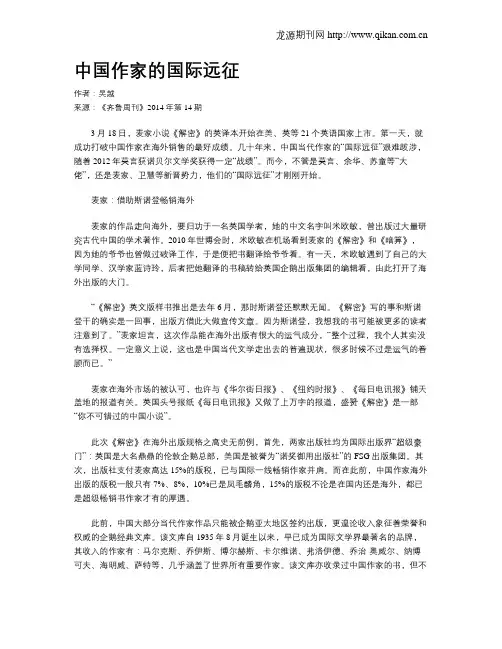

中国作家的国际远征作者:吴越来源:《齐鲁周刊》2014年第14期3月18日,麦家小说《解密》的英译本开始在美、英等21个英语国家上市。

第一天,就成功打破中国作家在海外销售的最好成绩。

几十年来,中国当代作家的“国际远征”艰难跋涉,随着2012年莫言获诺贝尔文学奖获得一定“战绩”。

而今,不管是莫言、余华、苏童等“大佬”,还是麦家、卫慧等新晋势力,他们的“国际远征”才刚刚开始。

麦家:借助斯诺登畅销海外麦家的作品走向海外,要归功于一名英国学者,她的中文名字叫米欧敏,曾出版过大量研究古代中国的学术著作。

2010年世博会时,米欧敏在机场看到麦家的《解密》和《暗算》,因为她的爷爷也曾做过破译工作,于是便把书翻译给爷爷看。

有一天,米欧敏遇到了自己的大学同学、汉学家蓝诗玲,后者把她翻译的书稿转给英国企鹅出版集团的编辑看,由此打开了海外出版的大门。

“《解密》英文版样书推出是去年6月,那时斯诺登还默默无闻。

《解密》写的事和斯诺登干的确实是一回事,出版方借此大做宣传文章。

因为斯诺登,我想我的书可能被更多的读者注意到了。

”麦家坦言,这次作品能在海外出版有很大的运气成分,“整个过程,我个人其实没有选择权。

一定意义上说,这也是中国当代文学走出去的普遍现状,很多时候不过是运气的眷顾而已。

”麦家在海外市场的被认可,也许与《华尔街日报》、《纽约时报》、《每日电讯报》铺天盖地的报道有关。

英国头号报纸《每日电讯报》又做了上万字的报道,盛赞《解密》是一部“你不可错过的中国小说”。

此次《解密》在海外出版规格之高史无前例,首先,两家出版社均为国际出版界“超级豪门”:英国是大名鼎鼎的伦敦企鹅总部,美国是被誉为“诺奖御用出版社”的FSG出版集团。

其次,出版社支付麦家高达15%的版税,已与国际一线畅销作家并肩。

而在此前,中国作家海外出版的版税一般只有7%、8%,10%已是凤毛麟角,15%的版税不论是在国内还是海外,都已是超级畅销书作家才有的厚遇。

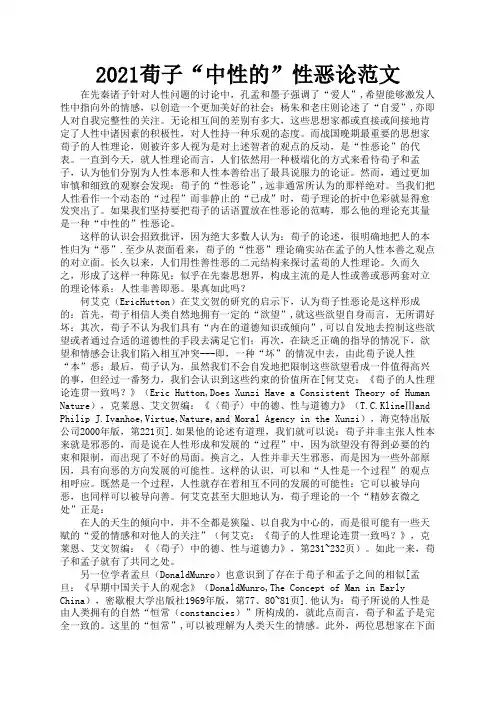

2021荀子“中性的”性恶论范文 在先秦诸子针对人性问题的讨论中,孔孟和墨子强调了“爱人”,希望能够激发人性中指向外的情感,以创造一个更加美好的社会;杨朱和老庄则论述了“自爱”,亦即人对自我完整性的关注。

无论相互间的差别有多大,这些思想家都或直接或间接地肯定了人性中诸因素的积极性,对人性持一种乐观的态度。

而战国晚期最重要的思想家荀子的人性理论,则被许多人视为是对上述智者的观点的反动,是“性恶论”的代表。

一直到今天,就人性理论而言,人们依然用一种极端化的方式来看待荀子和孟子,认为他们分别为人性本恶和人性本善给出了最具说服力的论证。

然而,通过更加审慎和细致的观察会发现:荀子的“性恶论”,远非通常所认为的那样绝对。

当我们把人性看作一个动态的“过程”而非静止的“已成”时,荀子理论的折中色彩就显得愈发突出了。

如果我们坚持要把荀子的话语置放在性恶论的范畴,那么他的理论充其量是一种“中性的”性恶论。

这样的认识会招致批评,因为绝大多数人认为:荀子的论述,很明确地把人的本性归为“恶”.至少从表面看来,荀子的“性恶”理论确实站在孟子的人性本善之观点的对立面。

长久以来,人们用性善性恶的二元结构来探讨孟荀的人性理论。

久而久之,形成了这样一种陈见:似乎在先秦思想界,构成主流的是人性或善或恶两套对立的理论体系;人性非善即恶。

果真如此吗? 何艾克(EricHutton)在艾文贺的研究的启示下,认为荀子性恶论是这样形成的:首先,荀子相信人类自然地拥有一定的“欲望”,就这些欲望自身而言,无所谓好坏;其次,荀子不认为我们具有“内在的道德知识或倾向”,可以自发地去控制这些欲望或者通过合适的道德性的手段去满足它们;再次,在缺乏正确的指导的情况下,欲望和情感会让我们陷入相互冲突---即,一种“坏”的情况中去,由此荀子说人性“本”恶;最后,荀子认为,虽然我们不会自发地把限制这些欲望看成一件值得高兴的事,但经过一番努力,我们会认识到这些约束的价值所在[何艾克:《荀子的人性理论连贯一致吗?》(Eric Hutton,Does Xunzi Have a Consistent Theory of Human Nature),克莱恩、艾文贺编:《〈荀子〉中的德、性与道德力》(T.C.KlineⅢand Philip J.Ivanhoe,Virtue,Nature,and Moral Agency in the Xunzi),海克特出版公司2000年版,第221页].如果他的论述有道理,我们就可以说:荀子并非主张人性本来就是邪恶的,而是说在人性形成和发展的“过程”中,因为欲望没有得到必要的约束和限制,而出现了不好的局面。

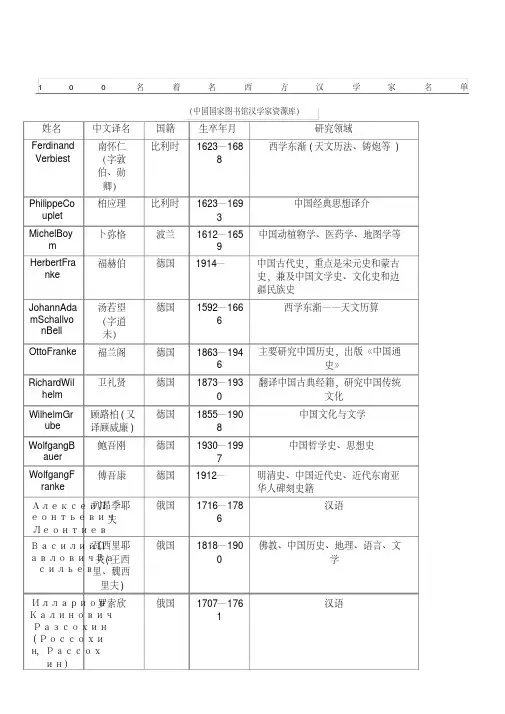

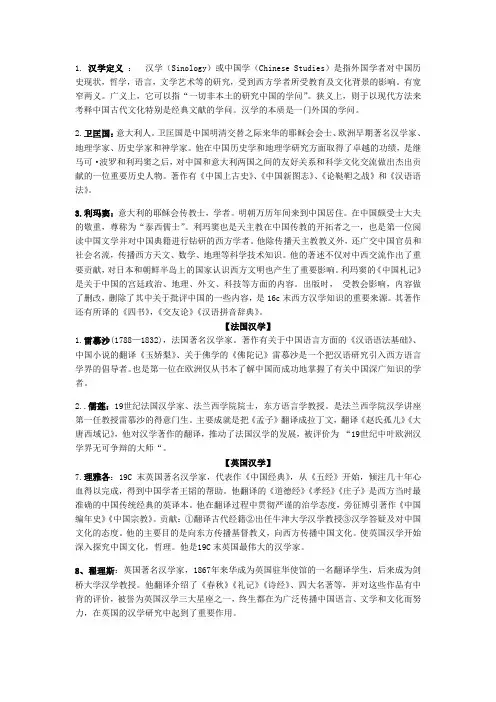

100名着名西方汉学家名单(中国国家图书馆汉学家资源库)姓名中文译名国籍生卒年月研究领域Ferdinand Verbiest南怀仁(字敦伯、勋卿)比利时1623—1688西学东渐(天文历法、铸炮等)PhilippeCo uplet 柏应理比利时1623—1693中国经典思想译介MichelBoym 卜弥格波兰1612—1659中国动植物学、医药学、地图学等HerbertFranke 福赫伯德国1914—中国古代史,重点是宋元史和蒙古史,兼及中国文学史、文化史和边疆民族史JohannAda mSchallvo nBell 汤若望(字道未)德国1592—1666西学东渐——天文历算OttoFranke 福兰阁德国1863—1946主要研究中国历史,出版《中国通史》RichardWil helm 卫礼贤德国1873—1930翻译中国古典经籍,研究中国传统文化WilhelmGrube 顾路柏(又译顾威廉) 德国1855—1908中国文化与文学WolfgangBauer 鲍吾刚德国1930—1997中国哲学史、思想史WolfgangF ranke傅吾康德国1912—明清史、中国近代史、近代东南亚华人碑刻史籍АлексейЛеонтьевичЛеонтиев列昂季耶夫俄国1716—1786汉语ВасилийПавловичВасильев瓦西里耶夫(王西里、魏西里夫) 俄国1818—190佛教、中国历史、地理、语言、文学ИлларионКалиновичРазсохин(Россохин,Рассохин)罗索欣俄国1707—1761汉语КонстантинАндрионовичСкачков斯卡奇科夫(孙琪庭、孔气、孔琪)俄国1821—1883收藏,天文、气象,农业、手工业НикитаЯковлевичБичурин(Пичуринский)比丘林(雅金夫、亚金甫)俄国1777—1853汉语、中国边疆民族史地、中国传统文化ПавелИвановичКаменский卡缅斯基俄国1765—1845满学、汉语ПавелСтепановичПопов(МаоЛинь)波波夫(柏百福、茂陵)俄国1842—1913汉语、中国政治ПетрИвановичКафароф卡法罗夫(鲍乃迪、巴拉第)俄国1817—1878宗教、汉语、中国边疆史地СергейМихайловичГеоргиевский格奥尔基耶夫斯基俄国1851—1893汉语、中国古代史БорисЛьвовичРифтин李福清俄罗斯1932—中国文学ВладимирСтепановичМясников米亚斯尼科夫俄罗斯1931—俄罗斯汉学史、俄中关系史ВладиславФедоовичСорокин索罗金俄罗斯1927—中国文学ЛевНиколаевичМеньшиков缅希科夫(孟列夫)俄罗斯1926—2005中国古典文学、敦煌写本ЛеонардСергеевичПереломов贝列罗莫夫(嵇辽拉)俄罗斯1928—中国古代政治史、儒学МихаилЛеонтьевичТитаренко季塔连科俄罗斯1934—中国哲学、中国政治НиколайТрофимовичФедорен费德林俄罗斯1912—200中国文学коРудольфВсеволодовичВяткин维亚特金俄罗斯1910—1998中国历史СергейЛеонидовичТихвинский齐赫文斯基(齐赫文)俄罗斯1918—中国近代现代史、俄中关系、苏中关系、日本近现代史DonaldHol zman侯思孟法国1926—涉及中国古代文学、中国现代文学、中国古代思想等许多方面,尤其以魏晋南北朝诗与乐府最为突出,同时对于中国人的伦理道德观念也进行了深入研究EdouardCh avannes沙畹法国1865—1918研究中国佛教,考察文物、碑帖,钻研古文字、西域史、突厥史、中国地理、道教、中外关系史等诸多方面Grosier 格鲁贤法国中国历史、美术和文学HenriMaspero 马伯乐法国1883—1945中国古代史、中国佛教史、道教史、安南语、安南史JacquesGernet 谢和耐法国1921—中国社会和文化史研究JeanFranco iseFoucquet 富凯(傅圣泽)法国1665—1741博览群籍,儒、道、诸子,古代经典,近人注疏,尤其是协助白晋对《易经》进行了系统而全面的研究JeanPierre AbelR em usat 雷慕沙法国1788—1832对古代中国哲学理论、汉语语言、中国古代文学进行了广泛的研究,尤其是中国古代小说领域成就更为突出JoachimBo uvet 白晋法国1656—1730最突出的成就是对《易经》的系统研究JosephdePr emare 马若瑟法国1666—1736中国语言和中国文学Joseph-Fra ncois –Mari e-Annede Moyriacde Mailla 冯秉正法国1669—1748精通满、汉语言,主要研究中国历史、文学,《中国通史》就是其在历史研究方面的成果MarcelGranet葛兰言法国1884—194运用社会学理论及分析方法研究中国古代的社会、文化、宗教和礼俗,而且主要致力于中国古宗教的研究NicolasTri gault 金尼阁法国1577—1629涉及中国政治、历史、教育、宗教、汉语语音等方面PaulDemi戴密微法国1894—197在佛教、道教、敦煌学、语言学、eville9中国古典文学等方面都有杰出成就。

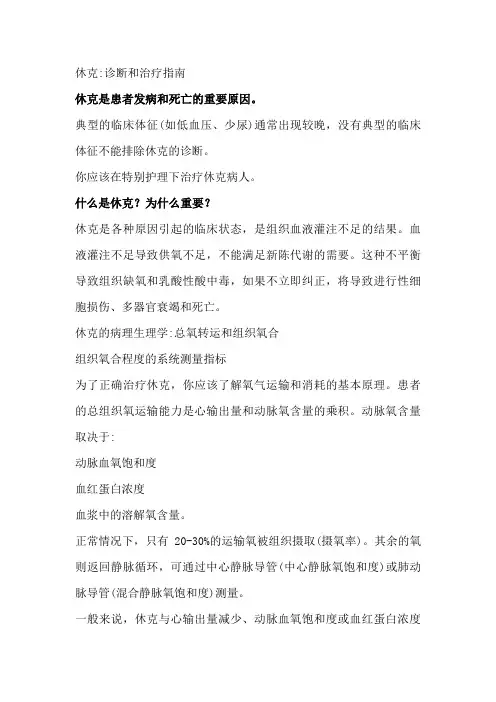

休克:诊断和治疗指南休克是患者发病和死亡的重要原因。

典型的临床体征(如低血压、少尿)通常出现较晚,没有典型的临床体征不能排除休克的诊断。

你应该在特别护理下治疗休克病人。

什么是休克?为什么重要?休克是各种原因引起的临床状态,是组织血液灌注不足的结果。

血液灌注不足导致供氧不足,不能满足新陈代谢的需要。

这种不平衡导致组织缺氧和乳酸性酸中毒,如果不立即纠正,将导致进行性细胞损伤、多器官衰竭和死亡。

休克的病理生理学:总氧转运和组织氧合组织氧合程度的系统测量指标为了正确治疗休克,你应该了解氧气运输和消耗的基本原理。

患者的总组织氧运输能力是心输出量和动脉氧含量的乘积。

动脉氧含量取决于:动脉血氧饱和度血红蛋白浓度血浆中的溶解氧含量。

正常情况下,只有20-30%的运输氧被组织摄取(摄氧率)。

其余的氧则返回静脉循环,可通过中心静脉导管(中心静脉氧饱和度)或肺动脉导管(混合静脉氧饱和度)测量。

一般来说,休克与心输出量减少、动脉血氧饱和度或血红蛋白浓度降低以及随后的氧输送减少有关。

为了满足对氧的需求,维持一个稳定的耗氧量,组织可以通过提高氧运输的摄取率来适应氧运输的减少。

然而,组织摄取的氧气不应超过输送的氧气的60%。

因此,如果携氧能力低于临界值,混合静脉的氧饱和度(< 65%)或中心静脉的氧饱和度(< 70%)会因组织缺氧而降低,甚至出现无氧代谢,并伴有乳酸浓度升高。

分类休克的发生与调节心血管功能的四种主要成分中的一种或多种变化有关:流通量心率、节律和收缩力动脉张力,调节动脉血压和组织灌注静脉血管的张力可以调节回流到心脏的血液量和心室的前负荷。

根据病因,休克可分为三类:1.低血容量休克低血容量是休克最常见的原因。

循环血量不足由以下因素引起:失血(外伤或消化道出血)体液流失(腹泻或烧伤)第三间隙积液(肠梗阻或胰腺炎)。

低血容量患者,静脉容量减少导致静脉反流,每搏输出量减少,最终心输出量和携氧能力下降。

内源性儿茶酚胺可收缩血管容积,增加静脉回流。

“德”与“得天命”的关系———西周“德”观念的一个问题叶树勋【摘要】“德”是西周思想的核心符号。

对此学界存在两种流行解释:一是沿着“德者得也”的传统训诂,将其解释为得自天命者;二是基于“以德受命”的思想,将其看作受天命之依据。

此二者存在一定的张力:后者更能反映周人所言“德”之义;前者之所以流行,既有传统训诂的影响,也与西周“德”之话语的歧义性有关。

考察“德”与“得天命”的关系,不仅有助于把握西周“德”观念,也便于发现“德”在后世所发生的重大转型。

在“以德受命”思想中,有所得是目的,“德”只是一个工具,体现的是周人的功利诉求;而在孔子、老子的改造下,“德”成为价值,有所得乃是修“德”、成“德”的基本途径。

自此,中国思想上的“德”乃能超越工具性思维,成为一纯粹的道德概念。

【关键词】西周;德;得;天命;工具性思维中图分类号:B21 文献标识码:A 文章编号:1000-7660(2021)04-0131-09作者简介:叶树勋,广东河源人,哲学博士,(天津300350)南开大学哲学院副教授。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“道家政治哲学研究”(63213094);教育部霍英东教育基金会高等院校青年教师基金项目“道家哲学己物伦理问题研究”(171089)作为西周思想文化的核心符号,“德”一直是学界非常关注的问题。

综观目前的研究,有两种解释思路是比较流行的:一是沿着“德者得也”的传统训诂,将“德”解释为人得自于天的某种品质;二是将“德”视作周人所主张的受天命之依据,并把周人的这种思想概括为“以德受命”。

这两种思路都很流行,人们在理解西周“德”观念时可能会同时接受二者。

但细察之可知,这两种解释其实存在一定的张力:前者的“德”是天之所命、人之所得的某种结果,逻辑上来说是先有“得天命”再有“德”;后者虽然没有强调从“得”的角度理解“德”,但在此间“德”与“得”也有一定联系(以“德”获得天的任命),其内在的逻辑是先有“德”再有“得天命”。

梁燕城:美国夏威夷大学中国哲学博士。

曾先后任香港浸会学院(现浸会大学)高级讲师,加拿大卑斯大学(U B C )维真学院中国研究部主任,并担任加拿大西三一大学(TW U )教职以及中国内地数所大学的客座教授。

1993年在加拿大创办文化更新研究中心并出任院长,该中心为加拿大政府国际发展委员会(CIDA )唯一拨款支持的华人研究机构。

梁燕城博士还是在加拿大出版的《文化中国》学术季刊主编,同时也是香港《信报》和加拿大《明报》专栏作家,美加四大城市中文电台时事评论员。

代表作有《寻访东西哲学境界》、《中国哲学重构》、《文化中国蓄势待发》等。

桑宜川:澳大利亚梅铎大学(Mur-doch University)语言哲学博士,师从著名语言哲学家、德国学者贺思特·鲁索夫(H orst R ut hrof)教授,曾任教于四川大学外国语学院,近年来主要从事国际教育与文化交流工作,现为加拿大环球教育服务公司董事长,加拿大枫叶出版社社长,以及曼尼托巴大学(Manitoba University )《世界文学》杂志国际编辑。

近期策划并主编中国语言文化“误读”系列丛书,其中《误读的语言》、《误读的哲学》、《误读的历史》、《误读的民俗》、《误读的宗教》、《误读的中国大百科全书》等将陆续出版发行。

梁燕城(以下简称“梁”):就语言的共同性而言,人类是会使用语言的,与动物最大的区别也在于人类会使用语言。

这曾经引起过很有趣的讨论。

柏拉图曾说过,人类是一种没有羽毛的、用两条腿走路的生物。

这就像是一只被拔掉了毛的鸡,是仅从外在来定义人的属性,不完全准确。

如果从内在来定义人,亚里士多德认为人是理性的动物。

但是理性这一点我们是看不见的,比较抽象,也较难理解。

因此我们说从外在和内在来定义人,都会产生一些问题。

中国的孟子讲过人性是善的,这是人与禽兽的区别。

当人类看到痛苦时会产生恻隐之心,这也是仅从内在来定义人。

我觉得比较客观的视角和方法是将人看成一种会使用符号的生物,卡西罗也曾这样讲过,符号可分为两种,一种是神话的符号,另一种是语言的符号。

从汉语看中国哲学的独特性:以美籍学者陈汉生的研究为中心周炽成【摘要】中国哲学的独特性与汉语的独特性密切相关.美籍学者陈汉生(Chad Hansen)认为,几乎所有古典汉语中的名词都相当于英语中的物质名词(如水),而没有抽象名词.汉语中只会产生整体与部分的关系问题,而不会产生一与多的关系问题,即普遍与特殊的关系问题,故柏拉图式的哲学问题不会在汉语中出现.古典中国人并非没有抽象的能力,只是无这方面的必要.与国内学者肯定公孙龙子的白马论区分了个别与一般不同,陈汉生坚持他所说的马也不是柏拉图意义的“马性”.虽然陈汉生的看法引起很多争议,但它对我们思考中西哲学之巨大差异,对我们如何以汉语研究西方哲学都很有启发.【期刊名称】《华南师范大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2016(000)005【总页数】5页(P176-180)【关键词】汉语;中国哲学;共相【作者】周炽成【作者单位】华南政治与行政学院国学研究中心【正文语种】中文【中图分类】B22语言对生活的意义人所共知,语言与思想的密切关系也被人们大量地关注和研究。

本文立足于美籍学者陈汉生(Chad Hansen,1942— )的研究,从汉语的独特性来讨论中国哲学的独特性。

陈汉生生于美国犹他州,1966年毕业于犹他大学,1972年毕业于密执根大学,获博士学位。

他的导师是著名的中国哲学研究专家孟旦(Donald J. Munro)。

陈汉生曾任教于匹兹堡大学、佛尔蒙特大学等校。

从1991年开始执教于香港大学一直至退休,现为该校荣休教授。

陈汉生的成名之作是《中国古代的语言和逻辑》,*Chad Hansen. Language and Logic in Ancient China. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1983. 周云之、张清宇、崔清田等将本书翻译为中文,由社会科学文献出版社1998年版出版。

1. 汉学定义:汉学(Sinology)或中国学(Chinese Studies)是指外国学者对中国历史现状,哲学,语言,文学艺术等的研究,受到西方学者所受教育及文化背景的影响。

有宽窄两义。

广义上,它可以指“一切非本土的研究中国的学问”。

狭义上,则于以现代方法来考释中国古代文化特别是经典文献的学问。

汉学的本质是一门外国的学问。

2.卫匡国:意大利人。

卫匡国是中国明清交替之际来华的耶稣会会士、欧洲早期著名汉学家、地理学家、历史学家和神学家。

他在中国历史学和地理学研究方面取得了卓越的功绩,是继马可·波罗和利玛窦之后,对中国和意大利两国之间的友好关系和科学文化交流做出杰出贡献的一位重要历史人物。

著作有《中国上古史》、《中国新图志》、《论鞑靼之战》和《汉语语法》。

3.利玛窦:意大利的耶稣会传教士,学者。

明朝万历年间来到中国居住。

在中国颇受士大夫的敬重,尊称为“泰西儒士”。

利玛窦也是天主教在中国传教的开拓者之一,也是第一位阅读中国文学并对中国典籍进行钻研的西方学者。

他除传播天主教教义外,还广交中国官员和社会名流,传播西方天文、数学、地理等科学技术知识。

他的著述不仅对中西交流作出了重要贡献,对日本和朝鲜半岛上的国家认识西方文明也产生了重要影响。

利玛窦的《中国札记》是关于中国的宫廷政治、地理、外文、科技等方面的内容。

出版时,受教会影响,内容做了删改,删除了其中关于批评中国的一些内容,是16c末西方汉学知识的重要来源。

其著作还有所译的《四书》,《交友论》《汉语拼音辞典》。

【法国汉学】1.雷慕沙(1788—1832),法国著名汉学家。

著作有关于中国语言方面的《汉语语法基础》、中国小说的翻译《玉娇梨》、关于佛学的《佛陀记》雷慕沙是一个把汉语研究引入西方语言学界的倡导者。

也是第一位在欧洲仅从书本了解中国而成功地掌握了有关中国深广知识的学者。

2..儒莲:19世纪法国汉学家、法兰西学院院士,东方语言学教授。

是法兰西学院汉学讲座第一任教授雷慕沙的得意门生。

常识外国文学常识 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】外国文学常识(1)名着:奥地利:弗洛伊德:《梦的解释》、《精神分析引论》茨威格:《家庭女教师》、《掩盖不住的秘密》、《看不见的珍藏》卡夫卡:《变形记》意大利:但丁:伟大诗人,文艺复兴的先驱。

恩格斯称他是“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。

主要作品为叙事长诗《神曲》(《地狱》、《炼狱》、《天堂》)。

卜伽丘:文艺复兴时期重要作家,人文主义的重要代表。

主要作品为短篇小说集《十日谈》。

乔万尼奥里:《斯巴达克思》英国:莎士比亚:四大悲剧:《哈姆雷特》、《李尔王》、《奥赛罗》、《麦克白》;四大喜剧:《海滨仲夏夜》、《无事生非》、《皆大欢喜》、《威尼斯商人》乔叟:《坎特伯雷故事集》莫尔:《乌托邦》斯威夫特:《格列佛游记》弗兰西斯·培根:《随笔集》狄更斯:《大卫·科波菲尔》、《艰难时世》、《双城记》拜伦:《唐璜》、《青铜时代》、《哈罗尔德游记》雪莱:《解放了的普罗米修斯》、《伊斯兰的起义》奥斯丁:《傲慢与偏见》笛福:《鲁滨逊漂流记》夏洛蒂·勃朗特:《简·爱》艾米莉·勃朗特:《呼啸山庄》安妮·勃朗特:《阿格尼斯·格雷》哈代:《德伯家的苔丝》伏尼契:《牛氓》柯南道尔:主要作品为世界上最着名的侦探小说《福尔摩斯探案》肖伯纳:戏剧家,主要作品为《华伦夫人的职业》、《鳏夫的房产》、《巴巴拉少校》、《苹果车》等,揭露了资本主义社会的伪善和罪恶,同情工人阶级。

法国:孟德斯鸠:《波斯人信札》、《论法的精神》伏尔泰:《老实人》、悲剧《俄狄普斯王》莫里哀:伟大的喜剧家,是世界喜剧作家中成就最高者之一。

主要作品为《伪君子》、《悭吝人》等共37部喜剧。

鞭挞封建制度和丑恶势力,是世界喜剧中最出色的作品。

雨果:伟大作家,欧洲19世纪浪漫主义文学最卓越的代表。

国外汉学研究讲稿上编概述对外汉语专业系列教材中没有《国外汉学研究》。

本课程应改为“国外汉语研究”。

一、汉学定义汉学(Sinology)或中国学(Chinese Studies)是指外国人研究中国文化、历史、语言、文学、社会、宗教、经济、科技等人文和社会科学领域的学问。

德国汉学家傅海波对“汉学”下的定义:“汉学是运用语言学方法,从中文史料来研究中国、中国历史和文明”。

如果说中国文化是源,那么汉学就是流。

汉学是中外文化的混血儿,属于跨文化研究。

从传统汉学到中国学的转型。

传统的,注重纯文字的考证和翻译以及对人文科学的关怀;现代的,注重政治和意识形态以及自然科学的研究。

“汉学”有宽窄两义。

广义上,它可以指“一切非本土的研究中国的学问”。

狭义上,则于以现代方法来考释中国古代文化特别是经典文献的学问。

(刘东《“国学”与“汉学”》,葛兆光主编《清华汉学研究》第三辑,清华大学出版社,2000年)“汉学”的另一种意义经学史上有汉学和宋学两个阶段,一般说来汉学讲求训诂名物、五行谶纬,宋学讲求心性哲学,着重纲常伦理(范文澜《中国经学史的演变》,《范文澜历史论文选集》,中国社会科学出版社,1979年)。

二、汉学研究的意义汉学已经是外国人的研究成果,而汉学研究则是研究的研究。

汉学是国学的一面镜子,有借鉴意义。

任继愈先生说:“西方学者接受近现代科学方法的训练,又由于他们置身局外,在庐山以外看庐山,有些问题国内学者司空见惯,习而不察,外国学者往往探骊得珠。

如语言学、民俗学、考古学、人类学、社会学诸多领域,时时迸发出耀眼的火花。

”总的来说是开阔眼界。

汉语是世界的,汉语研究也是世界的。

就汉语研究来说,汉学主要有以下借鉴意义:1、理论背景。

国内的普通语言学理论基本上是从西方全盘移植的。

理论探索一直是国内汉语研究的软肋。

蒋绍愚先生、王宁先生多次大声疾呼加强理论研究。

自己不动手去探究理论,遇到语言现象便到外国学者的理论中寻求解释。

规律的探究应该是很值得的鼓励的。

2019年第4期中山大学学报(社会科学版)No.42019第59卷JOURNAL OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY Vol.59 (总280期)(SOCIAL SCIENCE EDITION)General No.280《庄子》的“自”世界*宋德刚摘要:《庄子》的“自”类语词—观念群展现了一个丰富多彩的“自”世界。

“自”世界包含形上和现象两个层面。

“自本自根”“自化自生”“自然”是最为重要且关系密切的三类范畴:“自本自根”表示形上之道是世界的本原,既独立自存又生成、畜养着现象“自”世界;“自化自生”表示现象之物自主地运动、变化、发展,反映基本和普遍的存在状态,依据道、本性,可分为本真的“自化自生”与非本真的“自化自生”;“自然”表示现象之物自身合理、合道的本性与存在状态。

“自”世界的重心在于自我应当避免非本真的“自化自生”,实现本真的“自化自生”,处于良性的“自—他”关系中,亦即展开与呈现“自然”。

关键词:《庄子》;“自”世界;“自本自根”;“自化自生”;“自然”;“自”类语词DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2019.04.013引言“自”为反身代词,指称反身对象。

一般而言,“自”既可指称作为个体的反身对象又可指称作为群体的反身对象,后者以前者为基础,因此后者可以理解为指称该群体中的每一个个体自身①。

“自”作为结构原型,常与其他字词构成复合词,是对反身对象的描述,笔者将其称之为“自”类语词。

甲骨文中便已出现“自”类语词,描述人日常的状态,《尚书》《左传》《国语》等文献中出现了思想化“自”类语词,不过较为零散。

《老子》将“自”类语词真正纳入到哲学领域,三十余例(次)“自”类语词涉及到的反身对象有道、天地、万物等,形成了“自”类语词—观念群,描述出一种“自”世界。

及至《庄子》,“自”类语词—观念群更加丰富,其“自”世界值得深入探讨。

本文以“自本”“自根”“自化”“自生”“自然”这些核心“自”类语词为切入点,划分为“自本自根”“自化自生”“自然”三类范畴。

中國研究外國學者漢名(转引)Ahn, Byung-joon:安秉俊(韓裔)Alitto, Guy Salvatore:艾愷Ames, Roger:安樂哲Anderson, Marston:安敏成(已故)Ballantine, Joseph William:包蘭亭Barnett, Arthur Doak:鮑大可(已故)Barnett, Robert Warren:鮑華倫(鮑大可之兄)(已故)Barrett, David Dave:包瑞德Baum, Richard:包瑞嘉_美國加州大學洛杉磯分校政治學系教授Bedeski, Robert Edward:白德基Benton, Gregor:班國瑞Bergere, Marie-Claire:白吉爾Bernhardt, Kathryn:白凱?Bernstein, Thomas P.:白思鼎Bianco, Lucien畢仰高Bisson, Thomas Arthur:畢恩來(已故)Boorman, Howard Lyon:包華德Brahm, Laurence:龍安志Brook, Timothy:卜正民Buck, David D.:鮑德威Burns, John Pond:卜約翰Cabestan, Jean-Pierre:高敬文Chan, Anita:陳佩華Chan, Alfred L.:陳仲禮Chang, Parris H.:張旭成Chang, Shu Yuan Hsieh:張謝淑媛Chang, Teh-kuang:張德光Chao, Kuo-chun:趙國鈞(已故)Chao, Paul K. I.:趙光義Cheek, Timonthy:齊慕實Ch'en, Jerome:陳志讓Chen, Joseph Tao:陳真道Chen, King C.:陳慶Chen, Nai-ruem:陳迺潤Chen, Theodore H. E.:陳錫恩(已故)Cheng, Chu-yuan:鄭竹園Cheng, Pei-kai:鄭培凱Cheng, Peter P. C.:陳炳杞Cheng, Tao:鄭濤Chi, Wen-shun:紀文勛Chin, Ai-li S.:陳郁立Chiu, Hungdah:邱宏達Chiu, Sin Ming:趙善鳴?Chou, Shun-hsin:周舜莘Chow, Tse-tsung:周策縱Chu, Wen-djang:朱文長Cohen, Jerome Alan:孔杰榮Cohen, Paul Andrew:孔寶榮Cohen, Warren I.:孔華潤Copper, John F.:康培莊David Finkelstein:馮德威Davis, Deborah:戴慧斯De Bary, William Theodore:狄百瑞Dittmer, Lowell:羅德明Dreyer, June Teufel:金德芳Duara, Prasenjit:杜贊奇Eastman, Lloyd E. O.:易勞逸Economy, Elizabeth:伊明Emerso Niou 牛銘實Entwisle, Barbara:安微愫Esherick, Joseph Wharton:周錫瑞Fairbank, John King:費正清(已故)Feldman, Harvey:費浩偉Feuerwerker, Albert:費維愷Few-smith, Joseph:傅士卓Fravel, Taylor 傅泰林Garnaut, Ross:郜若素_澳洲國立大學經濟系教授,曾任澳洲駐華大使Gold, Thomas:高棣民Goldstein, Steven M.:戈迪溫Gong, Ting:公婷Hamilton, Gary 韓格理Hannum, Emily:韓怡梅Harding, Harry:何漢理Hartford, Kathleen:賀康玲Hershatter, Gail:賀曉?Hevia, James:何偉亞Hinton, William:韓丁Honig, Emily:韓起瀾?Hou, Chi-ming:侯繼明Houn, Franklin Wu:侯服五Hsiao, Tso-liang:蕭作梁Hsiung, James Chieh.:熊玠Hsu, Immanuel Chung-yueh:徐中約Hsu, King-yi Eugene:徐景頤Hsueh, Chun-tu:薛君度Huang, Philip Chung-chih:黃宗智Huang, Ray:黃仁宇(已故)Huetwell, Frederick G. L.:謝宇Hung, Fred Chia-chun:洪家駿Huters, Theodore:胡志德Irick, Robert Lee:艾文博Israel, John Warren:易杜強Jefferson, Gary:謝千里_Brandeis大學經濟系教授Johnson, Chalmers:詹隼Johnston, Alastair Iain:江憶恩Joseph, William A.:鄒偉廉Judd, Ellen R.:朱愛嵐Kahn, Harold:康無為Karl, Rebecca:柯瑞佳Kelliher, Daniel:柯丹青Kim, Samuel:金淳基_哥倫比亞大學教授Kirby, William:柯偉林Kuhn, Philip A.:孔斐力Lamley, Harry Jerome:藍厚理Lee, Taling:李大陵Leng, Shaochuan:冷紹佺Leutner, M.:羅梅君Li, Chohming:李卓敏Lieberthal, Kenneth:李侃如Lindsay, Michael Francis Morris:林邁可Liu, Kwangching:劉廣京Loh, Pichon P. Y.:陸培涌(陸品清)Madsen, Richard:趙文詞Marsh, Susanhan:韓素珊Marton, Andrew:馬昂主Matthews, Rebecca:馬蕊佳Metzger, Thomas A.:墨子刻Michael, Franz Henry:梅谷Micollier, Evelyne:艾美玲Mote, Frederick Wade:牟復禮Munro, Donald Jacques:孟旦Myers, Ramon Hawley:馬若孟Naquin, Susan:韓書瑞Nathan, Andrew James:黎安友Nee, Victor:倪志偉O'Brien, Kevin:歐博文Oi, Jean C.:戴慕珍Oksenberg, Michel C.:歐邁格Owen, Stephen:宇文所安_哈佛大學教授Parish, William L.:白維廉Peffer, Nathaniel:裴斐(已故)Pepper, Suzanne:胡素珊Perry, Elizabeth:裴宜理Pillsbury, Michael:白邦瑞Pomeranz, Kenneth:彭慕蘭Pye, Lucian Wilmot:白魯恂Reischauer, Edwin Oldfather:賴世和Rosen, Stanley:駱思典_南加大教授Ross, Robert:陸伯彬Rowe, William T.:羅威廉Roy, David T.:芮效衛Saich, Tony:塞奇Scalapino, Robert Anthony:施樂伯Schoppa, R. Keith:蕭邦奇Schram, Stuart:施拉姆Schwartz, Benjamin I.:史華慈(已故)Shambaugh, David:沈大偉Shirk, Susan L.:謝淑麗Shue, Vivienne:許慧文?舒秀文?徐維恩?Shyu, L. N.:徐乃力Siu, Helen 蕭鳳霞Skinner, G. William:施堅雅Smith, Richard Joseph:司馬富Solinger, Dorothy J.:蘇黛瑞Spence, Jonathan Dermot:史景遷Sun, Warren:孫萬國_澳洲莫納希大學教授Sutter, Rober:沙特Tang, Anthony Matthew:唐宗明Tang, Peter Sheng-hao:唐盛鎬Teiwes, Frederick C.:泰偉斯Terrill, Ross:譚若思Tertitski, Konstantin:郭杰Thurston, Anne F.:石文安Tien, H. Yuan:田心源Tkacik, John:譚慎格Tong, Te-kong:唐德剛Tsou, Tang:鄒讜(已故)Tucker, Nancy Bernkopf:唐耐心Twitchett, Denis:崔瑞德Unger, Jonathan:安戈Van de Ven, Hans J.:方德萬Vogel, Ezra F.:傅高義Wachman, Alan:華安瀾Wakeman, Frederic Evans, Jr.:魏斐德Walder, Andrew G.:魏昂德Waldron, Arthur N.:林霨Wang, George Chung:王中Wang, James Chia-fang:?Wang, Nian-tzu:王念祖Wang, Yeh-chiek:王業鍵Wang, Yi-chu:汪一駒Wang, Yu-san:王育三Wasserstrom, Jeffrey N.:華志堅Weigelin-Schwiedrzik, Susanne:魏格林White, Theodore Harold:白修德White, Lynn T., III:白霖_美國普林斯頓大學教授Whitson, William Wallace:惠策恩Whyte, Martin King:懷默霆Wilbur, Clarence Martin:韋慕庭Woodside, Alexander:伍思德Wong, Young-tsu:汪榮祖Wright, Arthur:芮沃壽Wright, Mary Clabugh芮瑪麗Wu, Yuanli Eugene:吳元黎Yang, Daniel Shihp'eng:楊世彭Yeh, K. C.:葉孔嘉Yu, George Tzuchiao:于子橋Zweig, David:崔大偉。

美国汉学家孟旦(D onal d J1M unro)

孟旦(Donald J1M unro):哈佛大学学士(1953),哥伦比亚大学博士(1964),密西根大学哲学、汉学教授,香港中文大学钱穆讲座教授、唐君毅讲座教授。

求学时期,他曾师从刘毓鋆先生、唐君毅先生学习中国古典文献学和中国哲学。

在几十年的学术生涯中,人性和人学问题一直是他关注的焦点。

在1969年的第一部著作5中国古代人性观6(The Concep t of M an in Earl y Ch ina)中,他区分了平等的两种意义,即描述的意义和评价的意义。

与此相应地,他也指出了关于平等的两个概念,即自然的平等和社会的平等。

他1977年的第二部著作5中国当代人性观6(The C once p t of M an i n C onte mporary China)研究了中国当代的人性理论以及与此相应的社会控制原则。

他的结论之一是,许多有关人类行为的理论以及有关政府机能的信念等同时存在于古代儒学和中国马克思主义理论之中。

在某种意义上,人们惯常所谓的古代中国与现代中国的鸿沟其实并不存在。

这两部著作的出版及其多次再版奠定了他在国际中国哲学和比较哲学领域中的重要地位。

1988年,他发表了自己的中国人性三部曲的第三部,5人性的形象:一个宋代的肖像6(The I mages of H u m an N at u re:a Sung P ortrait)。

这部著作使用了一种独特的、富有创新意义的方法。

它通过分析朱熹用来表现其思想的几种结构性形象,深入解释了朱熹关于人和人性的观念。

此外,在这一时期内,孟旦教授还编辑出版了一本重要论文集5个人主义和整体主义:关于儒家和道家价值观念的研究6(Ind ividualis m and H olis m:Studies in Confucian and Taoist Values, 1985)。

与前几部著作一样,该论文集也受到国际学术界的热烈欢迎。

美国许多大学的中国哲学课程都将其列为主要参考教材。

1995年,孟旦教授从密西根大学亚洲语言文化系系主任职位上退休。

他除了继续指导博士研究生以外,又发表了三部著作。

在1996年的520世纪中国的皇家研究方式6(The I mperial S t y le o f Inquir y in Tw entiet h-Century Ch ina)中,他强调,所谓/皇家方式0指的是由朱熹确立,并且得到元、明、清等历代皇朝支持的认识论传统。

这种传统在20世纪由哲学家熊十力、梁漱溟、贺麟,政治家孙中山、蒋介石、陈立夫等进一步发展为一种/政治认识论0。

在这部著作以后,孟旦教授连续发表了另外两部著作5新世纪的中国伦理学6(A Chinese E t h ics for the N e w Cen t u ry,2005)和5应用伦理学:私人和公共选择中的实际指导原则6(E t h ics in A ction:W orkable Guidelines for P riva te and P ublic Choices)。

这两部著作的中心课题仍旧是人性和人学问题,但是它们的研究角度发生了很大变化。

孟旦教授使用了多年积累的有关进化生物学、进化心理学、脑神经学的大量材料,并且结合中国哲学的有关内容,从/自然伦理主义0的角度出发,提出了/双领域实用主义0、/互惠利他主义0等一系列富有创造性和启发性的新概念和课题。

这批研究成果已经引起美国学术界的高度重视。

孟旦教授是一位著作家,也是一位真正意义上的老师。

他将2005年的著作题献给自己曾经悉心培养的14位博士生。

这些人现今大多都在美国、中国和世界其他国家的大学中教授中国哲学和比较哲学。

这些人和他们的老师同样认为,中国哲学是世界文化中的瑰宝,它属于中国,也属于整个人类。

(安延明)。