第五章呼吸

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:8

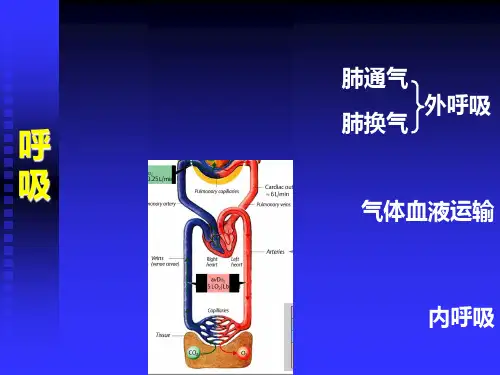

第五章呼吸机体与外界环境之间的气体交换过程,称为呼吸(respiration)。

呼吸的全过程由三个环节组成:①外呼吸,包括肺通气和肺换气;②气体运输;③内呼吸,即组织换气,有时也将细胞内的氧化过程包括在内。

第一节肺通气一、肺通气的原理气体进出肺取决于推动气体流动的动力和阻止气体流动的阻力的相互作用,动力必须克服阻力,才能实现肺通气。

1.肺通气的动力:肺泡与外界环境之间的压力差是肺通气的直接动力,而呼吸运动则是肺通气的原动力。

(掌握)(1)呼吸运动:指呼吸肌的收缩和舒张引起的胸廓节律性扩大和缩小的过程。

它包括吸气运动和呼气运动。

1)呼吸运动的过程:•吸气过程①(平静)吸气时,膈肌、肋间外肌收缩T胸廓扩大T肺容积扩大T肺内压降低(v大气压气体进入肺T完成吸气。

②用力吸气时,辅助吸气肌也参与收缩。

•呼气过程①(平静)呼气时,膈肌、肋间外肌舒张T肺弹性回缩,容积减小并牵引使胸廓缩小T肺内压增加(>大气压)T气体排出肺T完成呼气。

②用力呼气时,呼气肌也收缩T胸廓进一步缩小T肺内压进一步增加T更多气体排出肺。

2)呼吸运动的型式:①腹式呼吸和胸式呼吸:膈肌的收缩和舒张可引起腹腔内器官位移,造成腹部的起伏,这种以膈肌舒缩活动为主的呼吸运动称为腹式呼吸。

肋间外肌收缩和舒张时主要表现为胸部的起伏,这种以肋间外肌舒缩活动为主的呼吸运动称为胸式呼吸。

一般情况下,成年人的呼吸运动呈胸式和腹式混合式呼吸。

②平静呼吸和用力呼吸:安静状态下的呼吸运动称为平静呼吸,呼吸频率为每分钟12〜18次。

当机体运动或吸入气中C◎含量增加而Q含量减少或肺通气阻力增大时,呼吸运动将加深加快,这种呼吸运动称为用力呼吸或深呼吸。

在缺氧、CQ增多或肺通气阻力较严重的情况下,可出现呼吸困难。

(2)肺内压:指肺泡内的压力。

在呼吸过程中,肺内压呈周期性波动。

吸气时,肺内压下降,低于大气压,气体入肺,至吸气末,肺内压与大气压相等。

反之, 呼气时,肺内压升高,高于大气压,气体出肺,至呼气末,肺内压与大气压相等。

《生理学》第五章呼吸呼吸,这一我们习以为常的生命活动,却蕴含着极其复杂而精妙的生理机制。

从我们每一次不经意的吸气到呼气,身体内部都在进行着一系列有条不紊的运作。

呼吸的过程,简单来说,就是气体在我们体内进出的过程,但这个看似简单的过程实际上包含了多个环节。

首先是肺通气,这是呼吸的第一步。

当我们吸气时,肋间外肌和膈肌收缩。

肋间外肌的收缩会使得肋骨向上向外移动,从而增大胸廓的前后径和左右径;膈肌的收缩则会使其顶部下降,增加胸廓的上下径。

这样一来,胸廓的容积就增大了,导致肺内的压力低于大气压,外界的空气便顺着压力差被吸入肺内。

而当我们呼气时,情况则相反,肋间外肌和膈肌舒张,胸廓容积缩小,肺内压力高于大气压,肺内的气体被排出。

接下来是肺换气。

吸入的空气到达肺泡后,并不是直接就进入血液被运输到全身各处了。

在肺泡和肺毛细血管之间,需要进行气体交换。

肺泡内的氧气浓度高,而肺毛细血管内的氧气浓度低;同时,肺毛细血管内的二氧化碳浓度高,肺泡内的二氧化碳浓度低。

这样,在浓度差的驱动下,氧气从肺泡扩散进入血液,二氧化碳则从血液扩散进入肺泡,完成气体交换。

气体在血液中的运输也是呼吸过程中的重要环节。

氧气主要是与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,通过血液循环被输送到身体的各个部位。

而二氧化碳则有三种运输形式:碳酸氢盐形式、氨基甲酰血红蛋白形式和物理溶解形式。

其中,碳酸氢盐形式是最主要的运输方式。

呼吸运动的调节是保证呼吸功能正常运行的关键。

呼吸中枢位于脑干,包括延髓、脑桥等部位。

延髓是产生呼吸节律的基本中枢,而脑桥则对呼吸节律有调整作用。

此外,外周化学感受器和中枢化学感受器也在呼吸调节中发挥着重要作用。

外周化学感受器主要感受动脉血中的氧分压、二氧化碳分压和氢离子浓度的变化;中枢化学感受器则对脑脊液中的氢离子浓度敏感。

当体内的二氧化碳分压升高、氧分压降低或者氢离子浓度升高时,化学感受器会将这些信号传递给呼吸中枢,从而调节呼吸运动的频率和深度,以保证体内气体的平衡。

第七章呼吸系统一.基本要求:掌握:1. 呼吸的全过程。

2.肺通气的动力,肺通气的弹性阻力和顺应性。

3.肺通气功能测定4.气体交换原理,影响肺换气和组织换气的因素5.肺牵张反射和化学感受性呼吸调节。

熟悉:1. 呼吸道的功能。

肺通气的非弹性阻力,胸廓的弹性阻力和顺应性。

2.氧气和二氧化碳在血液中的运输,氧离曲线及其影响因素。

了解:1. 组织换气的过程。

2.二氧化碳解离曲线和影响因素。

3.脑干呼吸中枢的组成和呼吸神经元的种类。

4.呼吸节律形成机制。

呼吸肌本体感受性反射,防御性反射。

5.病理性呼吸,运动时呼吸的变化及调节。

二.基本概念呼吸(respiration)、腹式呼吸(abdominal breathing)、胸式呼吸(thoracic breathing)、肺内压(intrapulmonary pressure)、胸膜腔内压(intrapleural pressure)、跨肺压(transpulmonary pressure)、气胸(pneumothorax)、顺应性(compliance)、表面张力(surface tension)、表面活性物质(surfactant)、潮气量(tidal volume)、余气量(residual volume)、功能余气量(functional residual capacity)、肺活量(vital capacity)、时间肺活量(timed vitalcapacity)、每分通气量(minute ventilation volume)、肺泡通气量( alveolar ventilation volume)、无效腔(dead space)、呼吸膜(respiratory membrane)、肺扩散容量(pulmonary diffusion capacity)、通气/血流比值(ventilation/perfusion ratio)、血氧饱和度(oxygen saturation)、氧解离曲线(oxygen dissociation curve)、呼吸神经元(respiratory neuron)、肺牵张反射或Hering-Breuer反射(pulmonary stretch reflex orHering-Breuer reflex)、中枢化学感受器(central chemoreceptor)、外周化学感受器(peripheral chemoreceptor)、三.重点与难点提示:机体与外界环境之间的O2和CO2的交换称为呼吸(respiration)。

呼吸的全过程包括外呼吸、气体在血液中的运输和内呼吸三个环节。

其中外呼吸是指外界空气与血液在肺部进行的气体交换,分为肺通气与肺换气。

呼吸是重要的生命体征。

第一节肺通气1. 肺通气原理肺通气(pulmonary ventilation) 指外界空气与肺泡之间的气体交换。

1.1 肺通气的过程和动力由呼吸肌的收缩与舒张所引起的胸廓节律性扩大与缩小称为呼吸运动。

当呼吸肌收缩或舒张,引起胸廓扩大或缩小使胸腔容积增大或缩小,肺也随之扩大或缩小,导致肺泡内的压力即肺内压(intrapulmonary pressure)降低或升高。

由于肺与外界直接相通,肺内压低于大气压时气体进肺即吸气;肺内压高于大气压时气体出肺即呼气。

可见肺内压与大气压的压力差是肺通气的直接动力(人工呼吸的原理),而呼吸运动是肺通气的原动力。

胸廓扩大时肺随之扩大的原因有二:一是存在于胸廓与肺之间的胸膜腔内存在少量的浆液,由于浆液分子的内聚力使脏壁两层胸膜紧贴在一起,故胸廓扩大时紧贴于肺的脏层胸膜也扩大,肺随之扩大。

二是胸内压的作用:胸膜腔内的压力称为胸内压(intrapleural pressure),一般情况下为负值,等于肺内压-肺回缩力。

由于它的负压吸引作用,维持了肺的扩张状态。

胸内负压也能促进静脉血与淋巴液的回流。

因此,临床上发生开放性气胸时,可造成肺萎陷和呼吸、循环衰竭。

1.2 肺通气的阻力肺通气过程中必须克服阻力,通气才能进行。

肺通气的阻力包括弹性阻力与非弹性阻力,在平静呼吸时分别占总阻力的70%和30%。

1.2.1肺的弹性阻力弹性组织在外力作用时对抗变形的力称为弹性阻力。

肺是弹性组织,也产生弹性阻力,反映肺弹性阻力大小的指标是肺顺应性(compliance),即在外力作用下肺扩张的难易程度,=肺容积的变化/跨肺压的变化,肺顺应性的大小与弹性阻力呈反变的关系。

肺弹性阻力包括肺泡表面张力和肺弹性回缩力,以前者为主。

在肺泡的内表面有一层极薄的液体,与肺内气体构成液气界面,这种存在于液气界面的能使液体表面积尽可能缩小的力即为肺泡表面张力。

其合力指向肺泡的中央,构成吸气的阻力。

肺回缩压(P)、肺泡表面张力(T)与肺泡半径(r)符合Laplace 定律即 P=2T/r 。

成人有300万个~400万个肺泡,其中大肺泡的直径是小肺泡的4倍。

根据上述定律,如果大、小肺泡的表面张力相等,将出现小肺泡内回缩压增大而大肺泡内回缩压变小,而大小肺泡的连通将导致肺泡塌陷与破裂。

但实际上,在肺泡的内表层存在由肺泡Ⅱ型上皮细胞分泌的肺表面活性物质( pulmonary surfactant),后者为双极性分子,疏水端朝向空气,亲水端插入液体分子之间,使液气界面的液体分子间的吸引力减小从而降低肺泡表面张力。

肺表面活性物质的作用有:(1)降低肺泡表面张力;(2)减少吸气阻力,增加肺顺应性;(3)维持大、小肺泡容量的稳定:由于肺表面活性物质在大、小肺泡的不均匀分布,大肺泡内肺表面活性物质的密度小些,降低表面张力的作用小,表面张力则大,与大肺泡的半径大相适应,故肺内压不致变小;反之,在小肺泡则因肺表面活性物质密度大使表面张力变小,故肺内压不变大。

这样就保证了大、小肺泡容量的稳定。

而对于同一个肺泡来说,其肺表面活性物质的量基本稳定,故吸气时表面活性物质密度变小,表面张力增大,以避免过度吸气;呼气时的肺泡表面张力变小,防止肺不张;(4)防止肺水肿。

1.2.2 胸廓的弹性阻力当肺容量占肺总容量的67%,胸廓处于自然位置,无弹性回缩力;深吸气时肺容积大于67%,胸廓向外扩张,产生向内的回缩力,是吸气的阻力;反之,当肺容积小于67%,胸廓的弹性回缩力向外,称为吸气的动力。

可见,与肺弹性阻力总是吸气的阻力相比,胸廓的弹性阻力既可以是吸气的阻力,也可以是动力。

1.2.3 非弹性阻力包括气道阻力、粘滞阻力和惯性阻力。

其中80~90%是气道阻力,是气体在呼吸道内流动时气体分子之间及气体分子与气道壁之间的摩擦力,属于动态阻力。

其大小受气流速度、气流形式和呼吸道口径的影响,以后者的影响最大,气道阻力与气道半径的4次方呈反比。

2. 肺容积与肺容量2.1 肺容积2.1.1 潮气量(tidal volume, TV) 指每次吸入或呼出的气量,成人平静呼吸时约为500 ml。

2.1.2补吸气量(inspiratory reserve volume,IRV) 指平静吸气末再尽力吸入的气量,约为1500~2000 ml。

2.1.3补呼气量(expiratory reserve volume,ERV) 指平静呼气末再尽力呼出的气量,约为900~1200 ml。

2.1.4余气量(residual volume, RV) 最大呼气末存留于肺内的气量,约为1000~1500 ml。

以上称为基本肺容积(pulmonary volume)。

2.2肺容量(pulmonary capacity)由肺容积中两种或两种以上的联合气量:2.2.1深吸气量(inspiratory capacity, IC) 平静呼气后作最大吸气所吸入的气量,=潮气量+补吸气量。

是衡量最大通气潜力的重要指标。

2.2.2功能余气量(functional residual capacity, FRC)平静呼气末存留于肺内的气量,=余气量+补呼气量,正常成人约为2500 ml,其生理意义是缓冲呼吸过程中肺泡气O2和CO2分压的过度变化。

2.2.3肺活量(vital capacity, VC) 指最大吸气后作最大呼气所呼出的气量,=潮气量+补吸气量+补呼气量,是反映肺通气功能的重要指标;但肺活量未考虑时间因素,因此更客观的指标是用力肺活量(forced vital capacity, FVC),指最大吸气后,尽力尽快呼气所呼出的气量。

而在一定时间内所呼出的气量占用力肺活量的百分比则称为用力呼气量(forced expiratory volume, FEV),即FEVt /FVC。

正常值约为80%。

2.2.4 肺总容量(total lung capacity , TLC)肺所能容纳的最大气量,=潮气量+补吸气量+补呼气量+余气量,或肺活量+余气量,或深吸气量+功能余气量。

3. 肺通气量3.1每分通气量每分通气量(minute ventilation volume) 指每分钟进肺或出肺的气量,=潮气量×呼吸频率;以最快速度尽力呼吸时每分钟吸入或呼出的气量则称为最大随意通气量(maximal voluntary ventilation)或最大通气量,是估计一个人能进行多大运动量的生理指标之一。

应当注意的是测定最大通气量一般只测10~15秒,再换算成每分钟,以保证准确性并避免过度通气。

3.2肺泡通气量肺泡通气量(alveolar ventilation) 从鼻腔到呼吸性细支气管的呼吸道因管壁厚而不能进行气体交换,这一段称为解剖无效腔(anatomical dead space),成人约为150 ml。

进入肺泡内的气体未与血液进行气体交换的部分称为肺泡无效腔(alveolar dead space),两者合称为生理无效腔(physiological dead space), 健康人平卧位生理无效腔接近于解剖无效腔。

由于无效腔的存在,每次吸入肺泡的新鲜空气量小于潮气量,=潮气量-无效腔气量。

因此肺泡通气量是指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,=(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率。

是反映肺通气效率的重要指标。

在一定的呼吸频率范围内深慢的呼吸比浅快的呼吸更有效。

第二节肺换气与组织换气1. 肺换气1.1 气体的扩散过程当高CO2(46 mmHg)低O2(40 mmHg)的静脉血流经肺部时,与肺泡气(Pco2 40 mmHg, Po2100 mmHg)存在较大的分压差,O2从肺泡扩散入血液,而CO2则从血液扩散到肺泡,实现肺换气,这样流经肺部的肺泡的静脉血变成了动脉血。

1.2影响肺部气体交换的因素有1.2. 1气体的分压差分压差是气体交换的动力,也决定气体交换的方向,分压差越大,气体扩散越快。

1.2.2气体的分子量和溶解度CO2的分子量比O2大,单从分子量来看,O2的扩散速度应快于CO2 ;但CO2的溶解度(51.5 ml)比O2(2.14 ml)快24倍,故总的来说,CO2的扩散速度是O2的20 倍。