夹脊穴探析

- 格式:pdf

- 大小:183.80 KB

- 文档页数:2

胡氏运用夹脊穴经验浅谈成都中医药大学九九级研究生(610075) 朱蔓佳成都中医药大学附属医院针灸科(610072) 胡玲香 夹脊一名首见于《素问・刺疟篇》,“十二疟者……又刺项以下夹脊者必已。

”是对夹脊穴最早的描述。

“夹背脊大骨之中,去脊各一寸”(晋・葛洪的《肘后备急方》)最早明确提出了夹脊穴的位置所在。

夹脊穴位于第一胸椎至第五腰椎棘突下旁开0.5寸(同身寸),与背俞穴相平行,共三十四个,是十四经以外的经外奇穴,后世又有人加入颈夹脊。

本文所论述的夹脊穴包括颈夹脊在内,共四十六个穴,经成都中医药大学附属医院针灸科胡玲香副主任医师多年临床实践,证明夹脊穴具有针刺安全,治疗范围广泛,疗效显著的特点,在临床上具有广泛的推广价值。

本文将对胡氏对夹脊穴作用机理的认识和在临床上的运用作简要介绍。

1 夹脊穴的作用机理 1.1 夹脊穴的中医作用机理 1.1.1:夹脊穴位于膀胱经与督脉之间,“足太阳之脉……夹脊,抵腰中,入循膂,络肾,属膀胱……”;“督脉者,起于少腹……与太阳起于目内眦,入络脑,还出别下项,循肩膊内,夹脊,抵腰中……”(《素问・骨空论》);“督脉之别,名曰长强,挟膂上项,散头上,下当肩胛左右,别走太阳,入贯膂”(《灵枢・筋脉》)。

“会阳,一名地机,在阴毛骨两旁,督脉起所发……”(《甲乙经》)。

膂乃指脊柱两旁的肌肉。

由此可见,督脉其主干循行、之别、其所发,均与夹脊穴密切相关。

督脉与膀胱经皆挟脊而行,督脉别走太阳,督脉与膀胱经相互联络、别走,共主一身之阳,且五脏之背俞穴均在膀胱经上,故督脉与膀胱经穴对于调节五脏六腑之阴阳平衡有着重要的作用,这也是夹脊穴调理脏腑之阴阳平衡的理论基础。

1.1.2 调理冲任:冲脉起于胞宫。

“冲脉、任脉皆起于胞中,上循脊里,为经络之海”(《灵枢・五音五味》)。

冲脉又为“血海”,“五脏六腑之海”,“十二经脉之海”。

在通行气血方面起着重要的作用,冲脉上循脊里,也是夹脊穴所在之处。

152第18卷 第1期 2016 年 1 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 18 No. 1 Jan .,2016夹脊穴是腧穴中数目较多、分布广泛一组经外奇穴,其功效及适应症也很多,包括[1]《内经》中“邪客于足太阳之络,令人拘挛背急,引胁而痛”;《千金冀方》中的“霍乱转筋”;《针灸学简编》中的咳嗽、喘鸣、胸胁痛、肋间神经痛、肺结核、下肢麻痹等。

临床上可根据病位选择局部和大部或全部针刺,再采用不同针刺手法和产生不同疗效,因其穴位部位接近于脊髓,有丰富的神经血管的解剖结构,包括腰背筋膜、骶棘肌、胸腰神经后支、肋间动脉腰动脉后支,尽管其出处、范围、针刺角度有还有诸多认识不统一[2],但笔者在临床中运用针刺此穴,以棘突与竖脊肌之间凹陷为定位,以《内经》“为刺之要,气至而有效”为原则,以针感决定针刺手法刺激量,在治疗不寐、足躄等杂症中取得了较好疗效,其在治疗脊柱局部疾病外,还有安神定志、提升中气等效果,这里详细探讨其功效分析及其作用机理和临床应用。

1安神定志失眠又称不寐,《内经》称之为“不得卧”“目不瞑”。

《类证治裁·不寐》言其发病机理:“阳气自动而之静,则寐;阴气自静而之动,则寤;不寐者,病在阳不交阴也。

”不寐的病理变化多属阳盛阴衰、阴阳失交,本例患者证属心肾不交,其病多与心肾有关,心主火,心火亢则不藏神,肾主水,虚不能制火。

神失所养,故见不寐;询问患者曾进行过针刺治疗,针刺部位也以头颈、手臂和脚,就未选用百会四神聪神门、申脉、照海等穴位,而是选择了夹脊穴针刺,首先从经脉联系上看,夹脊穴位于督脉与足太阳膀胱经之间,督脉“入属于脑”,膀胱经“从巅入络脑”,都与人情志活动的中心“脑”相连,从而调整睡眠;此外《素问·骨空论》中云:“督脉者,起于少腹以下骨中央……至少阴与巨阳中络者合,少阴上股内后廉贯脊属肾”,督脉与足少阴肾经和足太阳膀胱经均有联系,而后两经通过申脉、照海穴与阴阳跷脉相联,从而间接调节阴阳。

浅谈夹脊穴在针刀临床中的应用夹脊穴为经外奇穴名(EX-B2)。

见《黄帝内经素问·刺疟篇》《黄帝内经素问·缪刺论》《华佗别传》等。

后人依华佗法定穴,名华佗夹脊穴。

早在古汉代,华佗老前辈就早已发现人体脊柱从大椎穴开始依次排列到17椎,每个脊椎两侧0。

5寸部位,都具有相当的特殊治疗作用,不论点按,点揉,按摩,针刺,刺血,灸疗,贴膏,拔罐都具有很好的治疗作用,所以,后代中医人们都一直沿用叫做华佗夹脊穴,或者华佗17穴,或者华佗34穴,就是这华佗34穴,为后代中医人解除病患疾苦,救人于危难之中,创造出了无数动人的凯歌,为繁衍中华民族立下了不朽的丰功伟绩。

后来,我们从看电影电视剧故事片中更加逐步发现一个窍门——急救时,都是从患者伤者后背突然气功点穴,点的哪里呢?几乎就是运用气功,运气于指端,点击患者伤者的脊椎两侧相应的部位,这使得我从中悟出了窍门,华佗夹脊穴是从古代到现代急救之穴啊现代,有的人把华佗夹脊穴叫做【神经根】,还有人把华佗夹脊穴叫做【原始点疗法】,虽然发扬了光大了华佗夹脊穴的作用,但是,他们却只字不提华佗夹脊穴这个名称,这无疑不能不使得华佗老前辈在天之灵暗暗落泪,暗暗伤悲啊,我们的后代人如何面对古代先贤呢?所以,我考虑再三,不能让某些人磨灭华佗老前辈的英明和无私奉献,这就需要把华佗夹脊穴重新命名,每个夹脊穴都以华佗夹脊——开头,后面再按照这个夹脊穴的特殊功效加上新名词。

【原始点疗法】,虽然发扬了光大了华佗夹脊穴的作用,但是,他们却只字不提华佗夹脊穴这个名称,这无疑不能不使得华佗老前辈在天之灵暗暗落泪,暗暗伤悲啊,我们的后代人如何面对古代先贤呢?所以,我考虑再三,不能让某些人磨灭华佗老前辈的英明和无私奉献,这就需要把华佗夹脊穴重新命名,每个夹脊穴都以华佗夹脊——开头,后面再按照这个夹脊穴的特殊功效加上新名词。

比如:督脉的大椎穴,位于第一胸椎棘突下,紧挨着0.5寸的定喘穴属于经外奇穴,其实啥是经外奇穴?正是第一个华佗夹脊穴,再横向排列开来有肩中俞——结核穴,都与之咳喘相关。

华佗夹脊穴综述华佗夹脊穴(以下简称夹脊穴)从古至今被广泛应用于针灸临床,多获良效。

1、夹脊穴的来源与发展华佗夹脊,亦称夹脊穴,佗脊穴,首见于晋*葛洪的《肘后备急方》,书中载曰“华佗治霍乱已死,......而犹不差者,可灸肘椎,已试数百人,皆灸毕即起坐。

”此肘椎穴即约第二腰椎夹脊处。

又曰:“夹背脊大骨完中去脊各一寸。

”《后汉书》注引《华佗别传》曰:“有人病脚躄不能行,佗切脉,便解衣,点背数十处,相去一寸或五分,......言灸此各七壮,灸创愈即行也。

后灸愈,灸处去脊,上下端直均如引绳。

”此处华佗所点数十穴当为今之夹脊穴。

清*岳含珍所著《经解穴》中有“挟夹脊”之称,其穴相当于肘椎的位置。

近代针灸名家承淡安先生在所著《中国针灸学》中首先提出了“华佗夹脊穴”的名称,包含34穴,归入经外奇穴。

其后针灸书籍中关于夹脊穴的内容多同承氏所载。

然在临床运用中,夹脊穴被不断扩充,如颈段和骶段夹脊处已被不少医家列入夹脊范畴。

此外,于本世纪六七十年代,在脊椎旁3分、5分、7分及1寸处又增添了许多新穴,资料所及达三十余个之多。

如在脊柱旁开1寸处,有风募、肝募、厥募、心募、督募、膈募、胰募亦即肝结、脾募、胃募、三焦募、气海募、大肠募(腰灵)、健步;在脊柱旁开0.7寸处,有椎杼(奇穴、奇命、止咳)、二阳;在脊柱旁开0.5寸处,除有现实所通用的夹脊穴外,还有脊二、结核、肺热、胃热、忠阳、肝热(中喘)、脾热、肾热(定喘)、腰丰、脊三等穴位;而脊柱旁开0.3寸处,还存在着中喘(定喘)、医瘫、膈脊、肝脊、腹腔、肾脊、盆腔等穴位。

脊旁新穴的增加,一方面说明脊椎旁作为机体的一个特殊区域,其较为广泛的针灸治疗作用是肯定的,而另一方面,这些新穴有别于夹脊穴的特异性仍有待进一步证实。

2、夹脊穴的定位与剌法2.1定位在夹脊穴的运用中,各医家对其定位的认识不尽相同。

夹脊穴所见最早的医著《肘后备急方》云“夹脊穴大骨完中去脊各一寸”当理解为夹脊穴的定位为棘突下旁开各一寸。

夹脊穴治疗腰椎间盘突出症的研究进展摘要】腰椎间盘突出症主要是指由于腰椎间盘各部分有不同程度的退行性改变后,在外力因素的作用下,椎间盘的纤维环破裂,髓核组织从破裂之处突出或脱出于后方,导致相邻脊神经根受到刺激和压迫,从而产生腰痛,伴或不伴下肢麻木、疼痛等一系列临床症状。

近年来随着工作压力的增加,使本病的发病率逐渐升高。

本文综述了近10年来夹脊穴治疗腰椎盘突出症的疗效及进展,推动夹脊穴的广泛应用,为提高临床疗效服务。

【关键词】腰椎间盘突出症夹脊穴综述Advances in studies of Lumbar disc herniation treated by JiajiZI Chang-yan,CHEN Chen,DING Ji-lin,AI Shuang-chun.(Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,Chengdu,610075,China)【Abstract】Lumbar disc herniation(Lumbar disc herniation,LDH) is mos-tly due to part of Lumbar disc having different degrees of degenerat-eve change.On the factor of external force ,leading to annulus ruptu-re.nucleus protrude from the ruptured annulus,what may stimulate and oppress the nerve root showing a series of clinical symptoms like lu-mbago or skelalgia.In recently years,with the increase of stress, ma-king the more risk of this disease.This paper reviews therapeutic ef-fect and development of Lumbar disc herniation treated by Jiaji,whic-h promotes the wide application of Jiaji therapy and helps to impro-ve the clinical therapeutic effect.【Key words】Lumbar disc herniation,Jiaji,Review腰椎间盘突出症(Lumbar disc herniation)是目前临床腰腿痛的最常见原因之一。

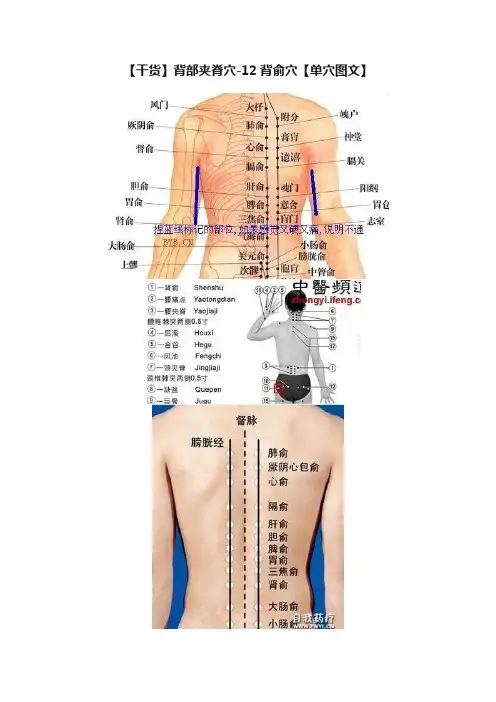

【干货】背部夹脊穴-12背俞穴【单穴图文】1、肺俞【第3胸椎棘突下旁开1.5寸】2、厥阴俞【第4胸椎棘突下旁开1.5寸】3、心腧【第5胸椎棘突下旁开1.5寸】4、肝俞【第9胸椎棘突下旁开1.5寸】5、胆俞【第10胸椎棘突下旁开1.5寸】6、脾俞【第11胸椎棘突下旁开1.5寸】7、胃俞【第12胸椎棘突下旁开1.5寸】8、三焦俞【第1腰椎棘突下旁开1.5寸】9、肾俞【第2腰椎棘突下旁开1.5寸】10、大肠俞【第4腰椎棘突下旁开1.5寸】11、小肠俞【第1骶椎棘突下旁开1.5寸】12.膀胱俞【第二骶椎棘突下旁开1.5寸】【旁开3寸是膀胱经】【颈椎7/胸椎12/腰椎5/骶骨1块(成人)/尾骨1块】背部俞穴的分布1.肺俞位于第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

1、皮肤隆起的多为胸中有热,可有气短.咳嗽等症状。

2、本穴如有反应,在肺经的:太渊、孔最、中府等处往往呈异样变化。

3、诊得条索状、结节并伴有压疼者,是痰饮、咳嗽之症。

4、条索状、结节周围皮肤有压疼者,多为咳嗽、气急、肺热胸疼等病变。

5、在膻中穴也有反应结合观察。

1.肺俞①皮肤隆起的多为胸中有热,可有气短、咳嗽等症状,一般在膻中穴也有反应,可结合观察。

②本穴如有反应,在肺经的太渊、孔最、中府等处往往呈异样变化。

③诊得条索状结节并伴有压痛者,是痰饮咳嗽之症。

④诊得条索状结节,周围皮肤有明显压痛者,多为咳嗽、气急、肺热胸痛等病变。

2、厥阴俞位于第四胸椎棘突下,旁开1、5寸。

厥阴俞对应心包经,可诊断心脏疾病,如心前区痛痛、心慌等。

1、穴位反应,有棱状结节,有显著压痛、穴位皮肤隆起,多伴有呕逆、烦闷、胸闷、心悸、神经衰弱、风湿性心脏病、肋间神经疼。

(本穴反应胃及心脏的病理变化)2、膻中穴压疼也反应心包络病变。

脏腑皆有俞在背,独心包络无俞,何也?曰:厥阴俞既心包络俞也。

【厥阴俞穴位位置图】【图解厥阴俞穴位的位置】【按摩厥阴俞穴位的作用与好处】1、缓解治疗咳嗽、呕吐、胸闷等2、缓解治疗心跳过速、心率不齐、心绞痛、风湿性心脏病等3、克服懦弱性格,缓解治疗失眠、肋间神经痛等【温馨提示】厥阴俞穴位配伍:厥阴俞穴内关穴治心痛、心悸。

98第16卷 第3期 2014 年 3 月辽宁中医药大学学报JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TCMVol. 16 No. 3 Mar .,2014糖尿病是一种常见的内分泌代谢紊乱性疾病,以高血糖为主要特征,根据胰岛素水平的绝对和相对缺乏分为I 型和II 型,其中II 型糖尿病的发病率占90%以上,以中老年、肥胖者居多。

其临床特点主要表现为多饮、多食、多尿以及消瘦。

糖尿病对人体健康危害极大,尤其是慢性并发症可损害全身各系统,包括心脑血管、神经系统、眼及肾脏等。

如高血压性心脏病;肢端感觉异常、麻木、肌无力;视网膜病变引发失明;酮症酸中毒等。

1 现代医学对II型糖尿病的认识现代医学研究发现II 型糖尿病起病缓慢,具有遗传性,且与年龄、肥胖和某些不良生活方式有密切关系。

如脊椎关节错位,椎间盘突出,韧带钙化或骨质增生,直接或间接地对神经根、脊髓或交感神经等产生刺激或压迫而出现机体自主神经功能紊乱,从而诱发本病[1]。

此类患者主要表现为胰岛β细胞功能障碍与胰岛素活性损伤而导致胰岛素释放水平下降。

胰岛素作为体内促进代谢、调节血糖水平的主要激素,其效应器官或部位对其生理作用反应不敏感时,会出现胰岛素抵抗现象,导致机体内糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱,从而使血糖升高,胰岛细胞负担加重,久之出现失代偿的局面,最终发生糖尿病[2]。

2 中医对II型糖尿病的认识II 型糖尿病在中医中属于消渴症的范畴。

传统中医学认为,消渴症与肺、胃、肾脏腑功能失调有密切关系。

由体质因素、忧思郁怒、外感邪毒、劳倦损伤、嗜食等多种因素所致。

从经络角度分析,足太阳膀胱经络为多血少气之络,气病及血,血病及气,气滞血瘀,血瘀碍气[3],故脏腑之病变如肺热伤津、胃火旺盛以及肝肾不足等,以膀胱经经络为主治。

从人体经络循行而论,督脉之络脉由经脉本身分出,联络于膀胱经经脉,构成网状结构,包裹脊神经根后支,由棘肌覆盖。

当后背部神经根由于各种原因引起外力压迫时,通过神经传导通路,传至神经根前支,从而影响其所支配的相应脏腑代谢功能,引起病变。

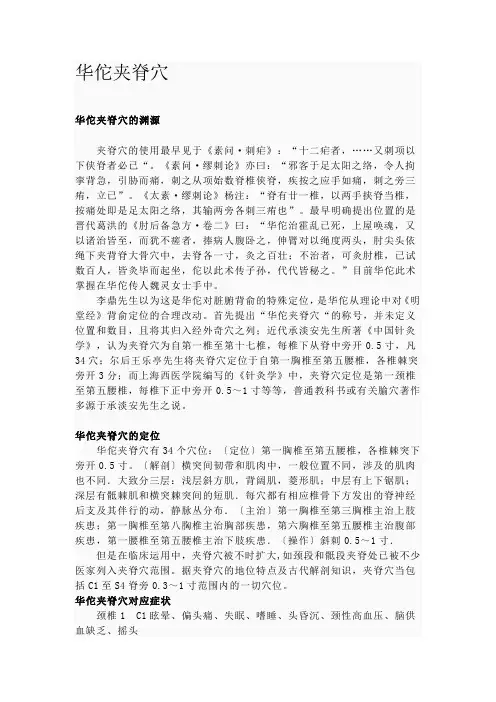

华佗夹脊穴华佗夹脊穴的渊源夹脊穴的使用最早见于《素问·刺疟》:“十二疟者,……又刺项以下侠脊者必已“。

《素问·缪刺论》亦曰:“邪客于足太阳之络,令人拘挛背急,引胁而痛,刺之从项始数脊椎侠脊,疾按之应手如痛,刺之旁三痏,立已”。

《太素·缪刺论》杨注:“脊有廿一椎,以两手挟脊当椎,按痛处即是足太阳之络,其输两旁各刺三痏也”。

最早明确提出位置的是晋代葛洪的《肘后备急方·卷二》曰:“华佗治霍乱已死,上屋唤魂,又以诸治皆至,而犹不瘥者,捧病人腹卧之,伸臂对以绳度两头,肘尖头依绳下夹背脊大骨穴中,去脊各一寸,灸之百壮;不治者,可灸肘椎,已试数百人,皆灸毕而起坐,佗以此术传子孙,代代皆秘之。

”目前华佗此术掌握在华佗传人魏灵女士手中。

李鼎先生以为这是华佗对脏腑背俞的特殊定位,是华佗从理论中对《明堂经》背俞定位的合理改动。

首先提出“华佗夹脊穴“的称号,并未定义位置和数目,且将其归入经外奇穴之列;近代承淡安先生所著《中国针灸学》,认为夹脊穴为自第一椎至第十七椎,每椎下从脊中旁开0.5寸,凡34穴;尔后王乐亭先生将夹脊穴定位于自第一胸椎至第五腰椎,各椎棘突旁开3分;而上海西医学院编写的《针灸学》中,夹脊穴定位是第一颈椎至第五腰椎,每椎下正中旁开0.5~1寸等等,普通教科书或有关腧穴著作多源于承淡安先生之说。

华佗夹脊穴的定位华佗夹脊穴有34个穴位:〔定位〕第一胸椎至第五腰椎,各椎棘突下旁开0.5寸。

〔解剖〕横突间韧带和肌肉中,一般位置不同,涉及的肌肉也不同.大致分三层:浅层斜方肌,背阔肌,菱形肌;中层有上下锯肌;深层有骶棘肌和横突棘突间的短肌.每穴都有相应椎骨下方发出的脊神经后支及其伴行的动,静脉丛分布.〔主治〕第一胸椎至第三胸椎主治上肢疾患;第一胸椎至第八胸椎主治胸部疾患,第六胸椎至第五腰椎主治腹部疾患,第一腰椎至第五腰椎主治下肢疾患.〔操作〕斜刺0.5~1寸.但是在临床运用中,夹脊穴被不时扩大,如颈段和骶段夹脊处已被不少医家列入夹脊穴范围。

“夹脊”穴主治规律新探

熊学琼

【期刊名称】《针灸学报》

【年(卷),期】1992(008)002

【摘要】“夹脊”穴出于《肘后备急方》,在《中国针灸学》一书中称着“华佗夹脊”。

因其位于横突间的韧带和肌肉中,且每穴都有相应椎骨下方发出的脊神经后支及其伴行的动脉和静脉丛分布而针感强,疗效好,安全而简便;因其与督脉相邻,与脏腑相关联而主治范围广泛,深受临床医生的青睐,其临床运用早已超出教本所载,而未见有资料对此进行系列报道,为此笔者将夹脊穴主治规律分述如下,以供同道参考。

【总页数】2页(P44-45)

【作者】熊学琼

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】R245.9

【相关文献】

1.“经穴主治规律和经穴主治国家标准研究”通过专家验收 [J], 秦秋

2.腰夹脊穴与膀胱经穴为主治疗腰椎间盘突出症 [J], 张春梅

3."经穴主治规律和经穴主治国家标准研究"通过验收 [J],

4.督脉穴及夹脊穴为主治疗中风108例疗效观察 [J], 刘大平

5.“经穴主治规律和经穴主治国家标准研究”通过验收 [J], 马兰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

夹脊穴之我见夹脊穴之我见华佗夹脊穴(简称夹脊穴),从古至今备受历代医家重视,其临床治疗范围广泛,疗效卓著,且针刺安全。

为更好地探讨其作用机理,通过对夹脊穴的源流与定位的认识,拟从中医学理论和现代医学角度阐述夹脊穴与经络、脏腑的联系。

夹脊穴的渊源与定位(一)渊源夹脊穴可以追溯到《内经》,始见于《素问·别疟篇》曰:“十二疟者……刺项以下侠脊必已。

”此处“侠脊”不是穴名,也无确切部位。

《灵枢·经脉》云“从腰中,下挟脊,贯臀……”,这里说的是足太阳膀胱经从腰部分出,紧靠脊旁,通过骶部的八髎穴。

隋唐的《太素·量缪刺》杨上善注:“脊有二十一椎,以两手侠当椎按之,痛处即是足太阳络,其输两傍,各刺三痏也”。

“夹脊”原写作“挟脊”或“侠脊”,因“夹、挟、侠”三字为通假字,因此意思是一样的。

从这些可以看出《内经》所言“夹脊”即是脊柱两侧之部位,可视为夹脊穴产生的理论基础,为现存文献对“夹脊”的最早记载。

(二)定位关于夹脊穴的定位(包括穴数),历代医家均有不同的认识,都在0.3~1之间。

《后汉书》注引《华佗别传》日:“灸处去脊一寸,上下行端直如引绳”。

《肘后备急方》载:“夹背脊大骨肉中,去脊各一寸”;李鼎在《针灸学释难》中说“如果夹脊五分,所刺到的只能在棘突之间的“骨中”而不是“肉中”;只有从正中旁开1寸的距离直刺,才能刺到大骨间的肉中”,并明确指出“华佗夹脊穴就是华佗定背俞法”。

都应理解为夹脊穴位于棘突下旁开一寸。

1955年承淡安先生著《中国针灸学》,将此穴位置予以确定,“自第一胸椎以下至第五腰椎为止,每穴从脊中旁开5分,左右共34穴”。

承淡安谓棘突下去脊5分,沿用至今。

夹脊穴与经络脏腑的联系与经络的联系夹脊穴位于督脉与足太阳膀胱经之间,与此二经最为相关,而督脉和足太阳膀胱经,统属“背为阳”之列。

从督脉的循行来看,《素问·骨空论》曰:“督脉者,起于少腹之下……,至少阴与巨阳中络者合,少阴上股内廉,贯脊属肾,与太阳起于目内眦,上额交巅,上入络脑,还出别下项,循肩膊内挟脊抵腰中,入循膂,络肾……”。

华佗夹脊穴华佗夹脊穴的渊源夹脊穴的使用最早见于《素问·刺疟》:“十二疟者,……又刺项以下侠脊者必已“。

《素问·缪刺论》亦曰:“邪客于足太阳之络,令人拘挛背急,引胁而痛,刺之从项始数脊椎侠脊,疾按之应手如痛,刺之旁三痏,立已”。

《太素·缪刺论》杨注:“脊有廿一椎,以两手挟脊当椎,按痛处即是足太阳之络,其输两旁各刺三痏也”。

最早明确提出位置的是晋代葛洪的《肘后备急方·卷二》曰:“华佗治霍乱已死,上屋唤魂,又以诸治皆至,而犹不瘥者,捧病人腹卧之,伸臂对以绳度两头,肘尖头依绳下夹背脊大骨穴中,去脊各一寸,灸之百壮;不治者,可灸肘椎,已试数百人,皆灸毕而起坐,佗以此术传子孙,代代皆秘之。

”目前华佗此术掌握在华佗传人魏灵女士手中。

李鼎先生以为这是华佗对脏腑背俞的特殊定位,是华佗从理论中对《明堂经》背俞定位的合理改动。

首先提出“华佗夹脊穴“的称号,并未定义位置和数目,且将其归入经外奇穴之列;近代承淡安先生所著《中国针灸学》,认为夹脊穴为自第一椎至第十七椎,每椎下从脊中旁开0.5寸,凡34穴;尔后王乐亭先生将夹脊穴定位于自第一胸椎至第五腰椎,各椎棘突旁开3分;而上海西医学院编写的《针灸学》中,夹脊穴定位是第一颈椎至第五腰椎,每椎下正中旁开0.5~1寸等等,普通教科书或有关腧穴著作多源于承淡安先生之说。

华佗夹脊穴的定位华佗夹脊穴有34个穴位:〔定位〕第一胸椎至第五腰椎,各椎棘突下旁开0.5寸。

〔解剖〕横突间韧带和肌肉中,一般位置不同,涉及的肌肉也不同.大致分三层:浅层斜方肌,背阔肌,菱形肌;中层有上下锯肌;深层有骶棘肌和横突棘突间的短肌.每穴都有相应椎骨下方发出的脊神经后支及其伴行的动,静脉丛分布.〔主治〕第一胸椎至第三胸椎主治上肢疾患;第一胸椎至第八胸椎主治胸部疾患,第六胸椎至第五腰椎主治腹部疾患,第一腰椎至第五腰椎主治下肢疾患.〔操作〕斜刺0.5~1寸.但是在临床运用中,夹脊穴被不时扩大,如颈段和骶段夹脊处已被不少医家列入夹脊穴范围。

夹 脊 穴 辨黄建军(北京中医药大学针灸学院,北京100029)摘 要:对名为夹脊穴的4穴及与之相混淆的肘椎穴进行了辨析,阐述了各穴的出处、定位、主治的区别,提出针灸工具书、教科书等应规范腧穴的名称及定位,以免在交流时造成概念及应用上的混乱。

关键词:奇穴;夹脊穴;辨析中图分类号:R224.2 文献标识码:A 文章编号:1005-0779(2003)08-0011-01 夹脊穴(Ex-B2),又名华佗夹脊[1],佗脊等,是临床常用的经外奇穴。

根据1990年国家技术监督局批准的国家标准《经穴部位》,夹脊穴的定位“在背腰部,当第一胸椎至第五腰椎棘突下两侧,后正中线上旁开0.5寸”,一侧17穴,左右共34穴。

此前,多数医家一般也均遵此法。

然而在针灸著作中,以夹脊或华佗夹脊作为正名或别名的腧穴并非一个,而有4个。

笔者认为这是由于对古代文献的认识理解不同所致,因此有必要加以区别,分清源流,以免在交流及应用中相互混淆,出现谬误。

1 4个以夹脊命名的腧穴1.1 华佗夹脊 其位于自第一胸椎之下至第五腰椎之下为止,每椎以脊中旁开五分,计左右共三十四穴。

医家多以此为准。

例如:《中国针灸学》、《针灸孔穴及其疗法便览》、《针灸学简编》、《经外奇穴图谱》、《中国新编针灸学・新穴奇穴图谱》、《中国针灸学大辞典》、《针灸大辞典》以及杂志临床报道等。

1.2 夹脊 其位于腰部正中线两侧,旁开1.5寸,在第二、三棘突之间,肾俞穴下方取之,《中国新针灸大系・新穴奇穴图谱》,而《经外奇穴图谱》的定位方法与其基本相同,但强调近第三腰椎棘突,左右计二穴。

1.3 夹脊 令患者伏卧,两手贴身,以绳在其两肘尖横引,在绳底之脊柱处作一假点,由此假点向左右各外开一寸五分处是穴。

见《针灸孔穴及其疗法便览》、《经穴解》、《千金要方》、《中国针灸学》等。

1.4 夹脊 其位置在第七椎之上下间,各间一寸五分。

见《中华针灸学》。

这4个腧穴同名为夹脊,但取法定位各有不同。

从腰夹脊穴论治中风后平衡功能障碍针刺思路探析作者:赵增趁沈菲焦冠一王娅玲傅瑞阳来源:《中国现代医生》2020年第25期[摘要] 平衡功能障碍是中风后常见后遗症,增加了患者跌倒的风险及患者的病痛和负担,延缓了康复的进程,影响功能的恢复。

针刺治疗是治疗中风后平衡功能障碍的重要方法,临床多以脏腑辨证和经络辨证为基础,多采用头皮针、体针、芒针等方法,虽取得一定疗效,但仍存在相应的局限性,缺乏现代学理论依据;本文从经络辨证和现代医学核心肌群理论出发,选取处于腰部核心肌群的夹脊穴,既可以通督脉、调摄膀胱经之背俞穴,入络脑室,从而达到整体治疗、调整阴阳的目的,又可以松解神经,进而缓解肌痉挛,降低肌张力,提高平衡功能。

最后提出以针刺腰部夹脊穴治疗中风后平衡功能障碍,期待在临床治疗中取得更好的效果。

[关键词] 中风病;腰夹脊穴;平衡;功能障碍;针刺;核心肌群;思路[中图分类号] R246.6; ; ; ; ; [文献标识码] B; ; ; ; ; [文章编号] 1673-9701(2020)25-0125-04Discussion on acupuncture thoughts of treating balance dysfunction after apoplexy from Waist Jiaji acupointZHAO Zengchen; ;SHEN Fei JIAO Guanyi; ;WANG Yaling; ;FU RuiyangDepartment of Acupuncture and Rehabilitation, Huzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine Affiliated to Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine, Huzhou; ;313000,China[Abstract] Balance dysfunction is a common sequelae after apoplexy, which increases the risk of falling and the pain and burden of the patient, delays the rehabilitation process, and affects the recovery of function. Acupuncture treatment is an important method for the treatment of balance dysfunction after apoplexy. Clinically, it is mostly based on the differentiation of organs and meridians, and scalp needles, body needles, awn needles and other methods are usually used. Although certain effects have been achieved, there are still corresponding limitations and a lack of the theoretical basis of modern science. Starting from meridian differentiation and modern medical core muscle group theory, this article selects Jiaji acupoints located in the core muscle groups of the waist, which can pass through the veins, adjust the back shu points of the bladder meridian, and enter the ventricle, thus to achieve the purpose of overall treatment and adjustment of yin and yang, it can also relax the nerves, thereby alleviating muscle spasm, reducing muscle tension,and improving balance function. Finally, it is proposed to acupuncture Jiaji acupoint on the waist to treat balance dysfunction after stroke, and it is expected to achieve better results in clinical treatment.[Key words] Apoplexy; Waist Jiaji acupoint; Balance; Dysfunction; Acupuncture; Core muscle groups; Ideas中風病,是指因风、痰、火、气、瘀、虚致病于脑,导致机体阴阳失调、气血逆乱而出现脑脉痹阻或血溢脑脉的一系列功能障碍疾病;在诸多功能障碍中,平衡功能障碍是中风患者常见的功能障碍,影响中风患者的步行能力,增加了患者跌倒的风险,可导致患者严重的二次损伤,严重影响患者的日常生活能力与生存质量及社会参与能力[1-2],增加了患者的经济负担。

夹脊穴、特定穴合治中风后遗症中风是以猝然昏倒、不省人事、伴有口眼歪斜、语言不利、半身不遂、或未曾昏倒而以歪僻不遂为主病的疾病。

有关中风的记载始于《内经》,如大厥、薄厥以及偏枯、风痱等。

《金匮要略》以邪中浅深、病情轻重而分为中络中经、中脏中腑,概括起来本病多因虚、火、风、痰、气、血而致。

由外邪侵袭而发病者称为外风,或称真中风(真中);无外邪侵袭而发病者称为内风,或称类中风(类中)。

结合《金匮要略》的分类方法大致可分为三类:中脏腑(分闭证、脱证);中经络;后遗症。

1 临床资料100 例患者中,男58 例,女42 例。

其发病年龄最大85岁,最小23 岁,平均年龄54 岁。

经颅脑CT 确诊为脑血栓形成62 例,脑出血18 例,蛛网膜下腔出血10 例,脑栓塞10 例。

肢体偏瘫72 例,双侧偏瘫8 例,单纯失语5 例,肢体偏瘫合并失语15 例。

病程最长8 年以上,最短1 月。

有高血压病史38 例。

患者均经中西药物治疗效果不显著。

2 治则与处方2.1 治则:通经活络,调和气血。

2.2 处方:华佗夹脊穴、合谷、曲池、内关、足三里、阳陵泉、三阴交等为主穴;百会、大椎、下关、涌泉、肾俞、气海为配穴。

2.3 华佗夹脊穴为经外奇穴名根据承淡安著《中国针灸学》记载,华佗夹脊穴位于第1胸椎至第5腰椎各棘突之间旁开0.5寸处,因其介于督脉于膀胱经之间,而且五脏六腑之气均由此处转输,所以功能扶督脉之阳,助膀胱之气,调理脏腑气血,疏通经络脉道。

特定穴是指14 经中具有特殊治疗作用并有特定称号的腧穴。

本文所采用的穴位是在特定范畴的、四肢肘膝关节以下的要穴之五输穴。

在临床实践中结合实际我重用了6个穴位精粹。

合谷为手阳明大肠经原穴。

原穴与人体的原气有关,正如《难经·六十六难》所说:“所止辄为原。

”是脏腑经络中原气驻留的部位,遍及三焦散布于五脏六腑,是推动人体生命活动的基本动力;曲池为阳明大肠经之合穴,所经之处气血流经于此比较旺盛,由于肺与大肠相表里,故能间接调理肺气,搜风逐邪,宣气行血;阳陵泉为胆经合穴,筋之会也。

夹脊穴考辨

张芳;王鸿度

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2022(37)8

【摘要】夹脊穴含义、穴数、定位及针刺深度文献研究颇多,历来未能统一。

此文通过梳理经文、汇集历代知名注家观点及研究,对其进行考辨,提出个人见解。

笔者认为夹脊柱两侧而取之腧穴皆为夹脊穴——广义夹脊穴;距脊柱两侧旁开分寸最近处所取之腧穴——狭义夹脊穴。

夹脊穴数目应为48穴(C_(1)-L_(5)夹脊),夹脊穴定位为:后正中线相应椎体棘突旁开,正当棘突外缘(竖脊肌内侧缘处)。

针刺可以直刺深达骨骼,不会刺伤项部、躯干部重要脏器。

【总页数】3页(P1369-1371)

【作者】张芳;王鸿度

【作者单位】雅安职业技术学院中医与康复养生学院;西南医科大学中西医结合学院

【正文语种】中文

【中图分类】R24

【相关文献】

1.佛经语言研究与佛经的语言学考辨——读《东汉疑伪佛经的语言学考辨研究》

2.投壶礼异文考辨一则——“矢八分”考辨

3.《韩熙载夜宴图》断代考辨--酒具、

乐器、舞蹈及礼仪等考辨4.《司马迁生卒年考辨》的考辨——考辨文章必须尊重前人的成果5.对《“皋”“睪(澤)”考辨》的考辨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。