套尔河口附近、黄河口附近地貌图说明

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:8

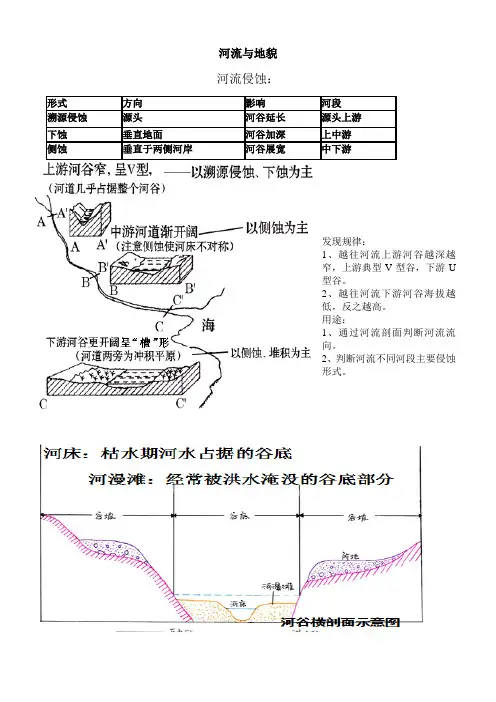

河流与地貌

河流侵蚀:

发现规律:

1、越往河流上游河谷越深越窄,上游典型V 型谷,下游U 型谷。

2、越往河流下游河谷海拔越低,反之越高。

用途:

1、通过河流剖面判断河流流向。

2、判断河流不同河段主要侵蚀形式。

形式

方向 影响

河段

溯源侵蚀 源头

河谷延长 源头上游 下蚀 垂直地面

河谷加深 上中游 侧蚀

垂直于两侧河岸

河谷展宽

中下游

河流堆积地貌

地貌名称 分布

成因

地貌特点

冲积扇

山前(山口处)

河流流出谷口,水道变宽,地势变缓,流

速急剧变慢,携带的物质堆积。

以谷口为顶点呈扇形,冲积扇

顶端到边缘地势逐渐降低,堆

积物颗粒由粗变细。

冲积平原

河流中

下游

凹岸侵蚀,凸岸堆积→水下堆积体 →河漫滩→河流改道,河漫滩被弃→连接形成河漫滩平原

地势平坦,宽广。

三角洲

河口地区 入海处河道宽、坡度缓,流速慢;加之海

潮顶托作用,泥沙堆积形成三角洲。

三角形,河网稠密,河道由分

汊顶点向海洋方向呈放射状;

地势平坦,土壤肥沃。

A

B。

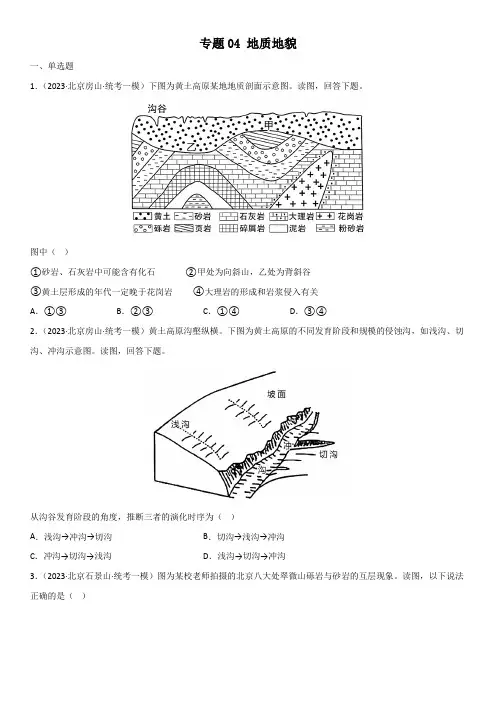

专题04 地质地貌一、单选题1.(2023·北京房山·统考一模)下图为黄土高原某地地质剖面示意图。

读图,回答下题。

图中()①砂岩、石灰岩中可能含有化石②甲处为向斜山,乙处为背斜谷③黄土层形成的年代一定晚于花岗岩④大理岩的形成和岩浆侵入有关A.①③B.②③C.①④D.③④2.(2023·北京房山·统考一模)黄土高原沟壑纵横。

下图为黄土高原的不同发育阶段和规模的侵蚀沟,如浅沟、切沟、冲沟示意图。

读图,回答下题。

从沟谷发育阶段的角度,推断三者的演化时序为()A.浅沟→冲沟→切沟B.切沟→浅沟→冲沟C.冲沟→切沟→浅沟D.浅沟→切沟→冲沟3.(2023·北京石景山·统考一模)图为某校老师拍摄的北京八大处翠微山砾岩与砂岩的互层现象。

读图,以下说法正确的是()A.砂岩中可以看到有明显的气孔构造B.砾岩中的砾石最大粒径3厘米左右C.砂岩较砾岩形成时河流的流速更快D.该处山体曾经历过强烈的构造运动(2023·北京海淀·统考一模)图为某地地质剖面和海水深度变化示意图。

读图,完成下面小题。

4.据图推断,该地()A.甲断层形成时间晚于三叠纪B.岩层①与②的形成环境相同C.侏罗纪气候干旱,植被稀少D.石炭纪发生过数次海陆变迁5.乙处地质构造的主要形成过程最可能是()A.侵蚀搬运一断裂下陷一固结成岩B.固结成岩—岩浆喷出一地壳抬升C.地壳抬升一侵蚀搬运一岩浆侵入D.固结成岩一挤压拱起一风化侵蚀(2023·北京东城·统考一模)下图为寒武纪到古近纪生物多样性统计图和全球海平面升降曲线图。

读图,回答下面小题。

6.最大的一次物种灭绝发生在()A.前寒武纪B.二叠纪末C.三叠纪末D.白垩纪末7.图中()A.生物演化主要依赖于地球的内能B.侏罗纪是哺乳类动物的繁盛时期C.古生代生物比中生代生物更复杂D.物种灭绝与海平面波动变化有关(2023·北京门头沟·统考一模)下图为推覆构造示意图,这种构造通常是断裂之后的一侧岩层自断层面推移过来,上覆于断裂后的另一侧岩层之上而形成的一种地质构造。

黄河口信息黄河口位于山东省东部,境内包括开发区、东营区、河口区和垦利区,是黄河入海口,也是中国八大河口之一。

黄河口长约10公里,宽度大约2公里,是黄河汇入渤海的最后一站,同时也是海洋和内陆国家二级边境检查站。

黄河入海口形成了以沙质滩涂为主、条状沙岸发育完善、海湾较深、海流稳定的河口地貌特征。

1.地貌河口区为沙质滩涂地貌类型,由于黄河水流受到潮汐和风浪的影响,形成了大而稳定的沟槽,使得河口海岸线具有明显的条状沙岸特征。

黄河口海域河道、滩涂与海域,是生态系统和资源开发利用的重要地区。

2.气候黄河口地区位于北温带半湿润气候区,属于温带季风气候,具有明显的季节差异。

水汽来自黄海和渤海,水汽在该区域过程中会受到黄河流域干旱、荒漠化环境的影响,因此气候相对干旱。

雨季主要在夏季和初秋,秋季时节有时会出现台风。

3.水文黄河口处汇入渤海的主要河道是北道,南道、黄河支流、北西滩道等多条水道也与北道汇合。

黄河流域面积为752000平方公里,流量为1.17×104m3/s,黄河水在黄河口处要经过较长的水域,河床变化较大,污染物具有聚集的趋向,需加强管理和治理。

4.自然资源黄河入海口具有丰富的自然资源,其中包括渤海的海洋资源、黄河三角洲滩涂和湿地资源以及山丘的土地和水资源等。

黄河口海域鱼类资源丰富,特别是对鲂鱼种的渔业资源。

5.经济黄河口地区物产丰富,农业、渔业、林业等经济产业发展潜力巨大。

在黄河口地区,水产养殖和渔业是支柱产业之一,还有大豆、小麦、玉米等农作物种植业和芝麻、绿豆、苋菜等特色农产品。

黄河口还是石油和化工产业重要基地,东营港是新开发的港口之一,拥有深水岸线,吞吐能力强,是黄河流域及周边地区向国际市场出口的重要通道之一。

6.文化旅游黄河口地区是中国传统文化中的黄河文化发祥地,有着深厚的历史和文化底蕴,黄河口博物馆是中国唯一以黄河口为主题的综合性博物馆。

此外,黄河口地区拥有浪漫的浪花女神造像、悠久的古诗词、美味的海鲜等多彩的旅游资源。

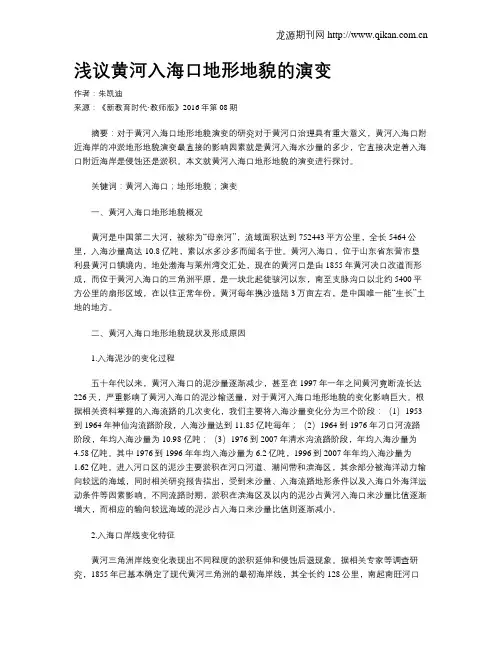

浅议黄河入海口地形地貌的演变作者:朱凯迪来源:《新教育时代·教师版》2016年第08期摘要:对于黄河入海口地形地貌演变的研究对于黄河口治理具有重大意义,黄河入海口附近海岸的冲淤地形地貌演变最直接的影响因素就是黄河入海水沙量的多少,它直接决定着入海口附近海岸是侵蚀还是淤积。

本文就黄河入海口地形地貌的演变进行探讨。

关键词:黄河入海口;地形地貌;演变一、黄河入海口地形地貌概况黄河是中国第二大河,被称为“母亲河”,流域面积达到752443平方公里,全长5464公里,入海沙量高达10.8亿吨,素以水多沙多而闻名于世。

黄河入海口,位于山东省东营市垦利县黄河口镇境内,地处渤海与莱州湾交汇处,现在的黄河口是由1855年黄河决口改道而形成,而位于黄河入海口的三角洲平原,是一块北起徙骇河以东,南至支脉沟口以北约5400平方公里的扇形区域,在以往正常年份,黄河每年携沙造陆3万亩左右,是中国唯一能“生长”土地的地方。

二、黄河入海口地形地貌现状及形成原因1.入海泥沙的变化过程五十年代以来,黄河入海口的泥沙量逐渐减少,甚至在1997年一年之间黄河竟断流长达226天,严重影响了黄河入海口的泥沙输送量,对于黄河入海口地形地貌的变化影响巨大。

根据相关资料掌握的入海流路的几次变化,我们主要将入海沙量变化分为三个阶段:(1)1953到1964年神仙沟流路阶段,入海沙量达到11.85亿吨每年;(2)1964到1976年刁口河流路阶段,年均入海沙量为10.98 亿吨;(3)1976到2007年清水沟流路阶段,年均入海沙量为4.58亿吨。

其中 1976到1996 年年均入海沙量为6.2亿吨,1996到2007年年均入海沙量为1.62亿吨。

进入河口区的泥沙主要淤积在河口河道、潮间带和滨海区,其余部分被海洋动力输向较远的海域,同时相关研究报告指出,受到来沙量、入海流路地形条件以及入海口外海洋运动条件等因素影响,不同流路时期,淤积在滨海区及以内的泥沙占黄河入海口来沙量比值逐渐增大,而相应的输向较远海域的泥沙占入海口来沙量比值则逐渐减小。

套尔河简介套尔河,位于中国山东省北部,是一条冲击平原型河流,也是黄河的重要分支。

它源于济南市泉群,最终流入渤海湾的西南侧。

套尔河不仅是山东省重要的水源地之一,还在航运、渔业、旅游等方面发挥着重要作用。

以下是对套尔河的详细介绍。

一、套尔河的地理位置与形成套尔河位于山东北部,由徒骇河和秦口河交汇形成。

它流经滨州无棣县、沾化区等地,最终于渤海湾的西南侧入海。

套尔河全长38公里,流域面积广泛,是山东省内一条重要的河流。

二、套尔河的水文特征河流形态:套尔河为冲击平原型河流,河道较为宽阔,平均河宽在300-700米之间。

河床较为平坦,水流平缓,有利于航运和渔业发展。

水量与水位:套尔河的多年平均径流量为5.9亿立方米,为周边地区提供了丰富的水资源。

受季风气候影响,套尔河的水位在不同季节会有较大变化。

在雨季,水位会明显上升,而在旱季,水位则会下降。

为了调节水量和水位,满足航运、灌溉等需求,套尔河流域还建有多座水库和闸坝。

水质:套尔河的水质总体较好,含沙量较低,平均含沙量为0.5千克/立方米。

这得益于流域内良好的生态环境和水土保持工作。

近年来,随着环保意识的提高和治理力度的加大,套尔河的水质得到了进一步改善。

潮汐与潮流:由于套尔河入海口位于渤海湾内,因此受到潮汐影响较大。

平均潮差为1.70米,纳潮量为3500万立方米。

潮汐作用使得河口地区的水流呈现出周期性的变化,对航运、渔业等产生一定影响。

三、套尔河的航运与港口套尔河作为一条重要的航道,承担着山东省内外物资运输的重要任务。

目前,套尔河上已经建成了多个不同吨级的泊位,包括二个500吨级泊位、二个1000吨级泊位、二个3000吨级泊位以及二个万吨级泊位。

这些泊位的建成为套尔河的航运发展提供了有力支持。

滨州港是套尔河的主要河口港,也是山东省内的重要港口之一。

港口设施齐全,包括码头、仓库、堆场等,可以满足不同类型货物的装卸和运输需求。

滨州港不仅承担着周边地区的物资集散任务,还是连接内陆与海外的重要枢纽。

【初中地理】初一地理知识点总结之黄河三角洲地理位置【—初一地理总结之黄河三角洲地理位置】,黄河三角洲是一典型扇形三角洲,属河流冲积物覆盖海相层的二元相结构,西南高,东北低。

地理位置黄河三角洲位于渤海湾南岸和莱州湾西岸,地处117°31′-119°18′E和36°55′-38°16′N之间,主要分布于山东省东营市和滨州市境内,是由古代、近代和现代三个三角洲组成的联合体。

古代三角洲以蒲城为顶点,西起套尔河口,南达小清河口,陆上面积约为7200平方公里。

近代三角洲是黄河1855年从铜瓦厢决口夺大清河流路形成的以宁海为顶点的扇面,西起套尔河口,南抵支脉沟口,面积约为5400 平方公里;而现代黄河三角洲是1934年以来至今仍在继续形成的以渔洼为顶点的扇面,西起挑河,南到宋春荣沟,陆上面积约为3000 平方公里。

黄河三角洲北靠京津唐经济区,南连山东半岛开放城市,属于国家制定的沿海开放地带。

随着德(州)龙(口)铁路、东营港和滨州港的建成,将使胜利油田与秦、晋、蒙大煤田连接起来,为东西部经济的发展提供经济结构合理的可控能源;东营港距大连港110海里,且与朝鲜半岛、日本列屿隔海相望,具有良好的出海条件。

地形特征三角洲平原地势低平,西南部海拔11m,最高处利津南宋乡河滩高地高程为13.3m,老董-垦利一带9-10m,罗家屋子一带约7m,东北部最低处小于1m ,自然比降1/8000-1/12000。

区内以黄河河床为骨架,构成地面的主要分水岭。

三角洲是由黄河多次改道和决口泛滥而形成的岗、坡、洼相间的微地貌形态,分布着砂、粘土不同的土体结构和盐化程度不一的各类盐渍土。

这些微地貌控制着地表物质和能量的分配、地表径流和地下水的活动,形成了以洼地为中心的水、盐汇积区,是造成“岗旱、洼涝、二坡碱”的主要原因。

人类活动(黄河改道、修建黄河大堤、垦殖、城建、高速公路、海堤、石油开采等)在剧烈地改变着该区的微地貌形态,但其基本框架仍清晰可辨。

海洋地质与第四纪地质2007韭图1黄河河121两条取样线位置右固为艋地卫星假彩色合成圈像(RGB321),十字符号为取样点位置Fig.1StudyintheYellowRiverdeltaRightmapisfalsecolorcompositeofLandsatETM+image(RGB321).Thecro∞showssamplinglocation.低潮(图3),悬浮体取样也为低潮,因此,两类数据有一定的可对比性。

图像处理步骤为:首先利用地面控制点对图像进行精确校正,然后利用GIS将图像配准,最后将取样点位图层与遥感图层重叠,做出图1。

测量时河口河流流量较小。

据张建华等的研究“],在2001年6月19日至2002年7月6El之间,利津水文站径流量为30.16×108m3,河口地区基本维持很小的河口流量,河口主要受潮流作用。

E芒蹿鞋图2孤东油田大坝验潮(2001—07—23—07—24)Fig.2TideguageinGudongdikeduringsurveying暑2是昌导景g里昌爱导景呈宝暑景导景0·10{.20嚣.30·40,50兽答答罂軎兽罢g窨鲁詈g2222宝宝h’、~.图3预测的2001—07—08五号桩水位卫片图像获得时阃为当日10时Fig.3PredictedtideguagewhentheLandsatimageWaSacquired对沉淀后的悬浮体样品使用激光粒度分析仪进行了分析。

由于远离河口处每升海水样品的悬浮体含量减少,因此,将相邻两个站的悬浮体样品合在一起进行粒度分析,从而了解较远区域悬浮体粒度情况。

如向东一条线最后3个样品(E22、E23和E24),由于取得的悬浮体少而合在一起进行粒度分析,从而揭示测线远离海岸一端的粒度成分。

2结果与讨论2.1河口表层悬浮体空间分布为了解悬浮体在表层的变化,分别以两条船第一个取样点为原点,计算其他取样点离原点的距离,这样可以做出悬浮体、温度、盐度沿测线的变化(图4)。

文、图吴凯杜小康顾晋牯—黄河三角洲的动态变迁黄河是我国的第二大河,以“善淤、善决、善徙”著称于世。

相对于黄河上游和中游的河流变道,下游的河道改变尤为明显。

黄河三角洲正是通过河口改道、频繁摆动和泥沙沉积发展而来。

黄河三角洲坐落在山东省北部,处于黄河流域的卜游,北部G渤海湾相邻,东部与莱州湾相依,大部分区域位于山东省东营市;黄河三角洲,是指黄河入海口携带泥沙在渤海凹陷处沉积形成的冲积平原。

由于黄河入河口历史上多次变迁,一般所称“黄河三角洲”,多指近代黄河三角洲.即以垦利宁海为顶点,北起套尔河口,南至支脉沟口的扇形地带为近代黄河三角洲,面积约54()()平方千米,其中5200平方千米在东营市境内。

区域内有黄河三角洲国家级自然保护区,位于黄河入海口两侧新淤地带,地理位置优越,生态类型独特,是中国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统,是东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要"中转站、越冬栖息和繁殖地”,是全国最大的河口三角洲自然保护区,也是世界自然遗产二期候选地区之一。

河口三角洲是陆海交互作用最为集中和最为频繁的地区,也是对全球变化反应最为敏感的地区,它既是流域物质之“汇”,同时是入海物质之“源”,河流正是通过河口将流域的水、沙和化学物质倾斜入海,24地球Earth黄河三角洲的动态变迁可为地区的资源开发与生态环境保护以及综合治理等提供依据。

河口三角洲是径流、潮流、波浪相互作用的地带,由于河口径流和潮流强度对比的差异以及波浪、潮流对河流入海泥沙改造程度的不同,相互作用形式不尽相同,对于黄河三角洲来说,其属于径流型河口,为河流控制型。

径流型以流域来沙为主,一般发育有向海突出的三角洲,径流是塑造河口河床的主要动力,因此分析黄河三角洲的动态变迁过程首先要分析黄河入海河道的变迁。

黄河下游从来就是呈现多路流路并存和流路不断变迁的状态,河道演变基本遵循“淤积-延伸T抬高T摆动-改道”的规律演变。

2000余年间发生过上千次决堤改道,有7次重大改道与迁徙。

第17讲河流地貌的发育[课程标准]结合实例,解释外力对地表形态变化的影响,说明人类活动与地表形态的关系。

核心素养解读1.综合思维:结合示意图,分析河流的不同发育阶段,掌握河流侵蚀作用和地貌特点的关系。

2.地理实践力:通过观察或实验,解释山前冲积扇的形成过程。

3.人地协调观:结合实例,分析河流侵蚀地貌和堆积地貌对人类生产、生活的影响。

知识体系导学积累必备知识——基础落实赢得良好开端一、河流地貌【填图】在河流地貌示意图中填写地貌名称。

二、河流地貌的发育1.河谷的演变三、河流地貌对聚落分布的影响 1.河流对聚落形成的作用(1)提供充足的生产、 用水。

(2)方便对外联系和 。

(3)提供丰富的 。

2.河流对聚落规模的影响⎩⎪⎨⎪⎧耕地连片地区(如华北平原):聚落规模耕地破碎地区(如江南水乡):乡村规模3.河流对聚落分布的影响(1)河流冲积平原:首先考虑 的威胁,多分布在洪水淹不到的地方。

(2)山区河谷中:聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带,即高于 的地方。

【思考】 为什么河流的干、支流汇合处是城市发育的理想环境?提 升 关键能力——能力突破 掌握解题技法关键能力一 解释河流地貌的形成典 题 精 研[典例1] [2020·北京卷]读图,回答问题。

推测莱州湾湾口宽度的变化趋势,阐述变化过程。

(4分)[图解思路][答案]知能升华1.河谷地貌及形成过程河谷是由沟谷发育而成的,不同发育阶段河流侵蚀作用的主要方式与河谷形态不同,如下图所示:2.河流堆积地貌及形成过程冲积平原是比较典型的一种河流堆积地貌,包括冲积扇、洪积扇、河漫滩和三角洲等类型。

如下图所示:3.河岸的侵蚀与堆积(1)判断凹岸和凸岸从字面上来理解,“岸”指陆地部分,陆地部分被冲掉了泥土就是凹,堆着泥土就是凸。

再以河道中心线为参照,凸向河中心的一岸是凸岸,凹陷的一岸则为凹岸。

如下图所示:判读技巧:下图把文字和河岸的形状形态结合起来,便于记忆,也不易混淆。

套尔河口附近、黄河口附近地貌图说明本说明包括HAl2、HAl3两幅地貌图图幅范围,调查区西北起自无棣县漳卫新河河口处之大口河堡,东南至东营市东营区淄脉沟口。

岸线全长472.75公里。

行政区属惠民地区无棣、沾化县及东营市河口区、垦利县与东营区。

沿岸陆地部分,顺江沟以西地区自大潮高潮线以内沿岸10公里以上,顺江沟以东地区包含近代黄河三角洲范围。

本区主要为1855年以来的近、现代黄河三角洲地区,是我国沿海河流及海岸地貌演变最为迅速的地区。

一、陆地地貌本区陆地地貌以近代黄河三角洲为主体,其边缘地势较低,称为三角洲洲缘洼地,是古黄河三角洲的区域,分别包含多种次级地貌类型。

分述如下:(一)近代黄河三角洲平原近代黄河三角洲为1855年黄河夺大清河入海以来所形成的三角洲冲积平原,其范围大致以垦利县之宁海为顶点,其西侧抵徒骇河一套尔河口,东南侧大致在宁海——胜坨至淄脉沟口一线,三角洲面向东北突出,总面积约5200平方公里,其中,1855~1984年间黄河净造陆面积约2300余平方公里。

区内主要地貌类型为:1.河成高地:是黄河尾闾河道摆荡泛淤而成的河流堆积地貌。

1855年以来,黄河大致在利津以下分汊摆荡,总的形成向东北方辐散的由五条分支组成的掌状河成高地组合体。

自西北向东南依次为:盐窝——义和——太平镇故道高地、大清河(宁海——汀河——罗家)故道高地、刁口河故道高地,神仙沟及甜水沟故道高地。

河成高地多以宁海为辐射顶点向海方地势降低,海拔由8~9米至沿海降至2~3米。

物质组成以粗粉砂为主,近代沉积层厚4~6米,潜水埋深一般在3米左右。

土壤盐渍化程度较轻,是三角洲主要粮田分布区。

2.河流故道:为黄河尾闾迁徙后的河道残迹,多构成河成高地的中轴,并与其紧密组成一体,多呈蜿蜒条带状分布。

故道范围内常有河迹湖、牛轭湖等残余水体遗存,或仅有其干涸的遗迹,地势浅洼,组成物质以粗粉砂为主。

宽度变化大,刁口河故道宽可达400~500米,一般100~200米左右。

随故道废弃时间的长短,地貌遗迹清晰差异,如大清河故道已不易识辩,刁口河与神仙沟则清晰可辨。

3.河道:以黄河河道为主体,其余皆为人工河道。

黄河现行河道在西河口以上的河段为1964年以前的河道,自1934年以来基本无大变化;西河口以下河段为1976年5月后开始行水的清水沟演变而成。

河道两侧多由防洪大堤约束。

垦利以下河床宽度变动于200~1000米间,西河甲以下走向近EW,并有向SE作弧形转折趋向。

河床内心滩、边滩等地貌形态多不稳定。

黄河河漫滩受防洪大堤约束,明显高于堤外地平面,宁海一带相对高差达3米左右,至河口段相对高差即不明显。

4.天然堤:区内黄河河道两侧保留之天然堤,现仅局限于车子沟故道和顺江沟故道近口门段。

呈低缓岗状略凸起于故道河床两侧,基本作对称分布,顺河道向海方延伸。

5.决口扇:本区内主要表现为人为控制下的引黄放淤堆积体,位于垦利县十八户闸以东,平面形态呈帚状,为七十年代以来引黄放淤形成,地势西高东低,近EW向展布,地面高程为6~4米,现尚未开垦,茅草、马绊草植被茂密。

6.河间洼地:为河成高地之间地势相对低洼的地形,主要分布在河口镇及其以南,以及胜利油田孤岛指挥部周围,呈不规则片状零星分布,相对低于其两侧河成高地约1~2米左右,物质组成以粉砂质粘土为主,雨季易积涝成湿洼地。

芦草长势良好,目前有的已辟为稻田。

7.背河洼地:分布于黄河大堤背河侧呈条状分布的洼地,其形成与人工筑堤取土有关,也与黄河地上河向两侧水平侧渗积水有关。

主要分布于宁海附近,洼地与黄河内侧临背相差约3~4米。

背河洼地目前或辟为引黄渠首沉沙池,或辟为稻田。

(二)三角洲洲缘洼地为近代黄河三角洲东西两侧边缘与古代黄河、济水三角洲之间的过渡低地。

分布于套儿河——徒骇河以西和东营区广利河一线之南。

其中,套儿河——徒骇河以西为战国至北宋时期黄河三角洲范围;东营一广利河一线之南为1855年以前古济水与大清河等河流三角洲平原区,历史上曾受黄河泛滥影响,亦属广义的古黄河三角洲范围。

今按后期受海洋动力改造作用的与否,将其分为两种类型。

1.古黄河三角洲前缘洼地:古黄河三角洲前缘洼地指未受后期海洋动力侵蚀改造的古代黄河三角洲前缘地区而言。

其范围大致在漳卫新河东侧无棣县孟家庄——黄柏岭——马山子,至沾化下椰一线之西,该线基本为战国至公元九世纪末即唐代末期的海岸线所在。

此线以西既是我国古代黄河下游近海“播为九河”的多汊河入海地区,也是东汉至唐代大河尾闾冲积的地区。

地势低平向北微倾,海拔3米左右,较其东侧之近代黄河三角洲地面略低。

洼地间有废弃古河道及古潮水沟分布。

古河道遗迹见于北瞿+阝、南瞿+阝至傅家台子一带。

据史料记载,该洼地区是北宋时期黄河干流横陇河与二股河所流经范围,也是古钩盘河流经地,现存故道遗迹的归属尚待考证。

在秦口河与徒骇河之间的下椰、久山、李雅庄一带有废弃潮水沟分布,宽度小于100米,弯道曲流遗迹隐现,表现套儿河口海湾对内陆曾有较强的影响。

东营以东,溢洪河南侧洼地区,为古黄河口东侧及古济水河口外缘地区,地势向东偏南微倾。

1855年以来曾受黄河泛滥淤积影响,随近代黄河三角洲洲面逐渐淤高并向东北方发展,该区形成相对低洼的地带,淄脉沟近河口一带,自古为泻卤之地,明清为王家岗盐场所在,今仍多为光板盐渍地。

东营郊区洼地多改造为稻田及水浇地。

2.潮汐改造的洲间洼地:为古代黄河三角洲前缘,后期受潮流冲刷破坏的地区,大致分布于无棣县孟家庄——黄柏岭——马山子至沾化下瞿+阝一线以东及北侧。

据史料分析,该洼地的北部沿海是战国至西汉时期黄河口直接影响的地区,套儿河湾西及南侧洼地,应是公元893年(唐景福二年)以后的黄河口,以及1034~1128年间黄河下游的横陇河流路与二股河流路入海淤积而成的三角洲部分。

1128年黄河南迁以后至今,本区长期脱离黄河淤积造陆的影响,三角洲前缘受到特大高潮及风暴潮潮流的冲刷破坏,形成零碎的岛状三角洲地块,簇集于潮间带上缘,当地居民称之为“坨”、“堡”、“滩”。

构成潮汐改造的洲缘洼地的代表性地貌景观。

岛状“滩坨”多由暗红色粘土层构成,地表芦草植被茂密,与其四周的盐碱光滩呈明显对照。

滩地内侧地势低洼,海拔2米左右,盐生植被稀疏,现逐渐辟为人工养虾场池,并为埕口盐场所在地。

埕口以东,邢家山子、黄柏岭一带有古贝壳堤作NW~SE向断续分布,当地称为“无影山”。

二、海岸地貌本区以潮滩为最重要的海岸地貌类型,对其分带特征另作说明于后。

除潮滩外,主要海岸地貌类型为贝壳堤岛、河口沙坝及潮沟系统。

(一)贝壳堤岛贝壳堤岛西起漳卫新河,东南至小沙附近,沿平均高潮线断续分布,由贝壳层堆积而成,为波浪及潮流冲积之产物。

贝壳堤岛平面形态多为长条状新月形,弧顶向海,两翼向陆微弯,堤顶一般高出平均高潮线1~2米,宽20~100米不等,堤身的向海侧多有海蚀陡坎带分布,各贝壳堤岛总体呈NW~SE向新月形岛链状,为我国北方泥质海岸独特的地貌景观。

其总体规模以套儿河口以西者为大,在套儿河以东者逐渐延伸入潮滩内部,形体逐渐变小。

据14C测年资料,贝壳堤岛形成约在2000年至700年间,据历史资料分析,该贝壳堤岛链可代表战国以来至北宋时期古黄河三角洲形成阶段结束以后的海岸线,并且是1128年以来海岸侵蚀后退的产物。

漳卫新河口两侧的贝壳堤岛现仍在被侵蚀破之中。

(二)河口沙坝河口沙坝是由废弃之河口沙嘴经波浪、潮流改造而成,组成物质以粗粉砂或粉砂质砂为主,分选良好,主要分布于两处。

1.刁口流路东股河口沙坝:为1976年以来的废黄河口NE向延伸之河口沙嘴经海蚀改造后,以原口门为界分别向NW和SE两侧延伸为河口沙坝目前坝体基本处于潮间带下缘,部分处于水下。

坝体平均宽约2公里,在原口门东南侧之坝体长约8公里,原口门西北侧坝体长约4.2公里,均仍处于侵蚀改造过程中。

2.淄脉沟河口沙坝:为1929~1931年南旺河流路河口以及后来之溢洪河泄洪排沙之河口堆积体,经海蚀改造而成。

近五十年来,淄脉沟口以北的河口沙坝,已被改造成平行海岸分布的贝壳滩形式,坝体大部分已处于高潮滩部位。

目前,淄脉沟北侧坝体正受羽状潮水沟的蚕蚀。

(三)潮水沟系潮水沟为泥质海岸滩涂的重要负地貌形态,本区潮水沟系统由主沟及二至三级支沟组成复杂的水系系统,为我国泥质海岸最典型、规模最大的地貌景观。

按主支沟组合形态,可分为树枝状及羽状潮沟系两种。

1、树枝状潮沟系:主要分布于挑河湾至漳卫新河口之间的潮滩区,在今黄河口以南,局部分布于小岛河口以北潮滩区。

主沟为河流入海通道,受潮流经日往复冲刷作用,多具有自陆向海宽度逐增的形态。

如套儿河主干在低潮线附近宽达1000米左右,在潮滩上界处平均宽约150~200米。

树枝状潮水沟的支沟可分为二~三级,与主沟共同组成树枝状,其分布仅限于潮滩范围,与陆地河水多不衔接,是潮滩滩面潮流吐纳的通道。

本区潮水沟分布密集,据1983年我国卫星图像资料统计,挑河湾至套儿河口之间,一、二、三级潮沟分别为28条、163条和556条,滩涂潮沟密度达1.477公里/平方公里。

2.羽状潮沟系:规模小,分布局限,仅在广利河一淄脉沟潮滩区小范围内发育。

此外,在套儿河主沟两侧也有少量分布。

支沟只有一级,多与主沟呈直角交会,并大致平行分布,总体是羽状。

羽状潮沟系形成较快。

如南旺河道两侧之羽状支沟系,在1961年的航片影像中尚不存在,近20余年来即形成长约0.5~2公里的支沟系,沟宽一般小于10米,平均深0.5~1.0米左右,目前有发展趋势。

三、潮滩地貌带本区为我国泥质海岸潮滩地貌最为发育、规模最大的地区之一,具有一定的分带特征,自岸向海可分为两部分,即高潮滩与潮间带。

(一)高潮滩高潮滩为特大高潮线与大潮高潮线之间的地带,即非常性潮汐影响的地带。

车子沟以西,宽达2~6公里;小岛河至淄脉沟一带宽1~3公里。

其基本特征为:(1)滩面坦平,平均坡降为1~2‰0,滩面长期干燥呈白色盐碱光滩,盐生植被稀少;(2)树枝状潮水沟发育为主,局部有羽状潮沟系;(3)滩面以淤积为主,组成物质以粘土质粉砂为主,为细粒潮流相沉积物。

在废弃时间较短的河口段如刁口河口两侧,潮滩受强烈冲刷蚀退,滩面变陡,具地貌意义的高潮滩不发育。

在强烈淤进的现行河口及其两侧岸段,以河口强烈淤积作用为主,具地貌意义的高潮滩相反也不发育。

(二)潮间带潮间带为大潮高潮线与最低潮线之间的地带,一般分为潮间上、中、下三亚带:即小潮高潮线以上为潮问土带;小潮高、低潮线之间为潮间中带;小潮低潮线以下为潮间下带。

本区各段海岸地貌发育有较大差异,潮间亚带的发育状况各有特点。

1.受黄河直接影响弱的岸段:即车子沟以西至漳卫新河口间和小岛河口以南至淄脉沟口间岸段,潮滩三亚带发育。

①潮间上带:上缘常有数级高10~20厘米的滩坎发育,坎上有贝壳碎屑堆积,坎下有泥砾,滩面受潮、浪流冲刷呈劣地状。