学用地形图探究地貌特征

- 格式:ppt

- 大小:6.29 MB

- 文档页数:28

单元活动学用地形图探究地貌特征课程标准学习目标1.学会分析等高线地形图。

2.运用等高线地形图,分析不同的地貌特征。

3.应用分层设色图分析不同地貌特征。

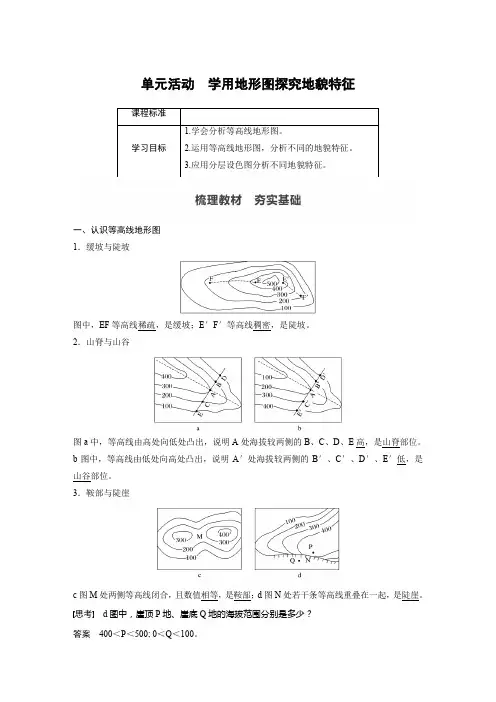

一、认识等高线地形图1.缓坡与陡坡图中,EF等高线稀疏,是缓坡;E′F′等高线稠密,是陡坡。

2.山脊与山谷图a中,等高线由高处向低处凸出,说明A处海拔较两侧的B、C、D、E高,是山脊部位。

b图中,等高线由低处向高处凸出,说明A′处海拔较两侧的B′、C′、D′、E′低,是山谷部位。

3.鞍部与陡崖c图M处两侧等高线闭合,且数值相等,是鞍部;d图N处若干条等高线重叠在一起,是陡崖。

思考d图中,崖顶P地、崖底Q地的海拔范围分别是多少?答案400<P<500; 0<Q<100。

二、应用等高线地形图分析地貌1.沙丘地貌:下图中各地点之间高差很小,表明沙丘区域比较平坦;M侧等值线比N处稀疏,坡度比N处缓,是迎风坡,N处是背风坡。

2.冲积扇地貌:图中河流的出山口位于甲地,冲积扇顶部就在此地;图中乙地是冲积扇的边缘。

冲积扇的等高线明显与周边不同,分布稀疏,说明与周围山地相比,扇体地表起伏和缓,地势比较平坦,有利于人类活动。

3.峡谷地貌:两侧等高线密集,地势陡峭,谷地海拔最低,向两侧急剧升高,并对称分布。

思考如何在等高线地形图上计算两点之间的相对高差?答案可以利用公式法。

(n-1)× d<h<(n+1)× d ,公式中的n代表两点之间有效等高线的条数,d是等高距,h表示相对高度。

三、应用分层设色图分析地貌1.判读地面喀斯特地貌类型对照下面桂林市阳朔周边的分层设色图和该地3D景观图,指出图中的孤峰(上图中A_和下图中乙地)、峰林(上图中B和下图中丙地)和峰丛(上图中C_和下图中甲地)。

2.判别山岭与谷地在下面的分层设色图中,根据高程表颜色判别图中海拔高低,颜色较深的表示海拔高,颜色浅的表示海拔低;对照分层设色图和该地区立体图,可以看出该地有三条大的谷地,相邻的两个谷地之间是平行分布的山岭。

特殊地貌等高线地形图仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2典型地貌等高线地形图的判读等高线地形图是高考考查中最为常见的图形,对于最基本的图形,学生大多都能较好地判读,但对于特殊地貌的等高线地形图,学生往往感到无从下手,下面简要分析一下特殊地貌的等高线地形图。

1、冲积扇等高线地形图:冲积扇是河流(山间洪流)在出山口处因洪流流速减小摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积而形成的扇形堆积体。

冲积扇的地面由扇顶到扇缘坡度由陡变缓,扇体之间为较大的干河床,扇体表面往往被砾石覆盖。

一般情况下,在冲积扇底部的平缓河谷中有常年河。

冲积扇的等高线多呈圆弧形,并上密下疏。

等高线通过干河床时多为“V ”字形。

2、 鞍部等高线地形图:鞍部是位于两座相连山脉中间部位,地势较为低平,形似马鞍的地貌。

又称作垭口、关隘、山口。

在山区常常是道路经过的地方。

等高线图表现为处在一对山脊线和一对山谷线的中间部位。

相对一对山脊而言,鞍部是最低点,而相对一对山谷而言,鞍部是最高点。

如图中鞍部海拔高度75m ~80m 之间。

3、绝壁、陡崖、悬崖等高线地形图:山坡坡度在70°以上近于垂直的山坡,称为陡崖。

极其陡峭上下垂直,难以攀援的山崖叫绝壁,也称断崖。

崖口倾斜到陡崖外侧而悬空,称为悬崖。

其成因多是地壳剧烈升降运动,再加之自然风化与崩塌造成的,在中学阶段一般三者不作具体的区分。

陡崖等高线地形图表现为在陡崖处等高线非常密集,但不会重叠相交。

绝壁(断崖)等高线地形图表现为多条等高线重叠相交,常用锯齿状陡崖符号表示出来。

悬崖等高线地形图表现为等高线密集,且因悬崖海拔高处向外倾斜,在等高线图上高处的等高线覆盖了地处的等高线图。

估算断崖的高度问题:首先读出等高距、断崖处相交的等高线条数以及与断崖相交处海拔最低和最高等高线的海拔高度。

后用公式计算以下三个问题:(若假设等高距为d,崖断相交处的等高线条数为 n,与断崖相交的等高线最低值为H 低,最高值为H高)①断崖底部的高度(海拔高度)H底,则(H低-d)< H底≤H低②断崖顶部的高度H顶,则H高< H顶≤(H高+d)③断崖的相对高度△H ,其公式为:(n 一 1)d≤<△H(n+1)d4、风蚀蘑菇等高线地形图:风蚀蘑菇是由风蚀柱演变而成的。

地形图的判读引言地形图是一种用于表达地理地貌特征的图形表示方式。

它通过使用等高线、斜面箭头、凹坑、高程数字等符号来模拟地球表面的复杂地貌。

地形图的判读是指根据地形图上的符号和标记,对地理地貌特征进行解读和分析的过程。

正确的地形图判读能够帮助我们深入了解地球表面的形态和地貌特征,对地理研究和地质勘探等领域具有重要意义。

1. 判读地形图的基本原则判读地形图的过程需要遵循一些基本原则,这些原则可以帮助我们正确理解地形图上的符号和标记,准确判读地貌特征。

1.1 观察整体在进行地形图的判读之前,我们应该首先观察整个地图的形态和主要特征。

了解地图的比例尺、方位、图例等元素,有助于我们对地质地貌特征有一个整体的把握。

1.2 注意等高线的特征地形图上的等高线是判读地貌特征的重要依据之一。

通过观察等高线的形态、密度和间隔等特征,我们可以判断出地表的起伏和坡度。

密集的等高线代表陡峭的地形,而稀疏的等高线则代表平缓的地形。

1.3 关注斜面箭头的指向地形图上的斜面箭头用来表示地表的坡向和坡度。

箭头的指向表示地势的变化方向,箭头的长短则表示坡度的大小。

通过观察斜面箭头的指向和长度,我们可以判断出地表的坡度和地形的起伏。

1.4 注意地貌特征的标记地形图上的凹坑、河流、湖泊等地貌特征通常都有相应的标记。

通过观察这些标记,我们可以判断出地表的凹凸、水源的分布以及河流和湖泊的形态特征。

2. 例子分析为了更好地理解地形图的判读过程,以下以某地的地形图为例进行分析。

2.1 观察整体首先,观察地图的整体形态。

这张地形图的比例尺为1:50000,方位为正北朝上。

通过观察图例,我们了解到等高线间隔为10米,斜面箭头代表坡向和坡度,凹坑和河流都有相应的标记。

2.2 注意等高线的特征接下来,我们关注地图上的等高线。

观察发现等高线比较密集,间隔较小,说明地形起伏较大。

同时,等高线呈现出不规则的弯曲形状,说明地表的起伏变化较复杂。

2.3 关注斜面箭头的指向继续观察地图上的斜面箭头。

单元活动学用地形图探究地貌特征知识清单一认识等高线地形图1.地形图(1)概念:地形图是一种按照一定的投影方法、比例关系和规定符号,把真实地形、地貌描绘在平面上的地图,通常用等高线表示地形的高低起伏。

(2)作用:反映地面的实际高度、起伏状况,解决生产和生活中的许多实际问题。

2.等高线地形图知识清单二应用等高线地形图分析地貌知识清单三应用分层设色图分析地貌山脊和山谷的区别等高线向海拔较高处凸出的是山谷,等高线向海拔较低处凸出的是山脊,即“凸高为谷,凸低为脊”。

等高线的特征同线等高,同图等距;密陡疏缓;凸低为脊;凸高为谷;重叠为崖。

由等高线的特征可得出该地地貌为沙丘,沙丘西北侧坡度缓,可判断该地的盛行风为西北风。

任务清单一等高线地形图中的相关计算情境探究[情境] 下图为我国某地地形图,图中虚线为某次山地自行车越野赛的线路,陡崖处正在开展户外攀岩竞赛。

[探究] 计算图示范围内自行车越野赛线路相对高度的数值范围和运动员从崖底攀至陡崖最高处的高差的数值范围,并说明理由。

提示(1)10~30 m,图中等高距为10 m,该线路穿过了2条等高线,故最少有一个等高距的高差(10米)、最大接近3个等高距的高差(30米)。

(2)20~40米。

该陡崖有三条等高线重合,根据陡崖的相对高度的计算公式可得:(3-1) ×10≤ΔH <(3+1)×10。

素养凝练1.两地间的温差的计算已知两地间的相对高度(H差),根据气温垂直递减率(0.6 ℃/100 m)可计算出两地垂直方向上的温度差(T差),即:T差=0.6 ℃/100 m×H差。

2.两地间坡度大小的计算下图AB两地的坡度:tan α=h/L。

h为A、B间的相对高度(即BP),L为A、B 间的水平距离(即AP)。

3.陡崖相对高度的计算假设陡崖处重合的等高线有n条,等高距为d,则陡崖的相对高度ΔH的取值范围是:(n-1)d≤ΔH<(n+1)d。

下图有三条等高线重合,所以200米≤ΔH<400米。

地理地形图解读方法总结地理地形图是用来展示地球表面地貌特征和地势高低变化的重要工具。

正确的解读地形图可以帮助我们理解地球的地貌形成过程和地理环境特点。

以下是一些地理地形图解读的方法总结:1. 高低变化的理解地理地形图中的等高线可以显示地形的高低变化。

通过分析这些等高线的间距和密度,我们可以判断地形的陡峭程度和起伏程度。

等高线越密集,表示地形的变化越剧烈;等高线的间距越大,表示地形的变化越缓和。

了解这些变化对于解读地质地貌非常重要。

2. 水系和河流的分析地理地形图中还会显示水系和河流的信息。

通过观察河流的走向和密度,我们可以判断地势的起伏和水流的通道。

河流的汇合和分支点也会反映地形的特点。

通过分析水系和河流,我们可以了解到地球的水文循环和地理分布。

3. 行政区划和土地利用地理地形图还会显示行政区划和土地利用的信息。

通过观察不同区域的颜色和标记,我们可以了解到不同地区的城市分布、农田分布和自然保护区的位置。

这对于了解人类活动对地理环境的影响和区域规划非常重要。

4. 制图符号和图例的理解在解读地理地形图时,我们需要熟悉一些常见的制图符号和图例。

制图符号可以表示不同地貌特征、水文特征和人文特征。

图例会解释这些制图符号的具体含义。

只有了解这些符号和图例,我们才能准确地解读地图上的信息。

5. 地形与地球的关系最后,在解读地理地形图时,我们需要将地形的变化和地球的其他要素联系起来。

地形和气候、植被、岩性以及地震活动等都有着密切的关系。

通过对地形与地球其他要素的关系的研究,我们可以更全面地理解地球的地理特征。

综上所述,通过正确地解读地理地形图,我们可以更深入地了解地球的地形特征和地理环境,从而更好地认识地球的变化和发展。

参考资料:。

人教版地形图的判读教案设计教案设计:人教版地形图的判断教学目标:1. 了解地形图的基本概念和组成要素。

2. 掌握使用符号和图例对地形图进行判断的方法。

3. 能够根据地形图提供的信息描绘地貌特征。

教学重点:1. 地形图的基本要素和符号的理解。

2. 利用图例解读和判断地形图上的地貌特征。

教学难点:1. 根据地形图提供的信息描绘地貌特征。

2. 将地形图上的符号和实际地貌特征联系起来。

教学准备:1. 地形图教材和学生教材(人教版)。

2. 制作地形图判断练习题和答案。

教学过程:Step 1 导入新知(5分钟)引导学生回顾地形图的概念,并提问:“你们知道地形图的主要作用是什么?”听取学生回答后,简要介绍地形图的作用和基本概念。

Step 2 学习地形图的基本要素和符号(10分钟)展示地形图的示例,并与学生一起讨论地形图的基本要素和符号的含义。

重点解释一些常用的符号,并帮助学生理解地形图上的标注和图例。

Step 3 地形图判断练习(20分钟)提供一些地形图判断练习题,让学生根据地形图上的符号和图例进行判断。

学生可以自行解答或分组合作解答。

鼓励学生提出自己的观点,并引导他们思考符号与实际地貌特征之间的联系。

Step 4 地貌特征描绘(15分钟)给学生展示一张地形图,并要求他们根据地形图上的符号和图例描绘地貌特征。

学生可以用文字描述或图画的形式表达。

鼓励学生用准确的术语描述地貌特征,并理解符号与实际地貌特征之间的对应关系。

Step 5 总结归纳(5分钟)通过与学生的讨论和总结,对本节课的内容进行归纳总结。

强调地形图的重要性和使用方法,并鼓励学生在日常生活中多加观察和运用地形图。

Step 6 作业布置(5分钟)布置一份作业,要求学生从地图阅读篇章中选择一道题目进行解答,并明天带到课堂上来交。

教学延伸:1. 可以组织学生进行地形图的实地观察活动,让他们将实际地貌特征与地图上的符号相对照。

2. 提供更多的地形图判断练习题,让学生熟练掌握符号与地貌特征之间的联系。

4.2 地貌的观察课程标准课标解读1.通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点。

1.掌握地貌观察、描述的顺序2.掌握地貌观察的内容,了解不同地貌对人类生活的影响3.能够看懂等高线地形图,根据等高线图对地貌进行判读和描述知识点01 地貌观察的顺序1,地貌千姿百态,规模大小不等。

规模较大的地貌往往由次一级的地貌组合而成。

2,观察地貌时,宜选择一个视野比较广阔的地方,按照从宏观到微观、从面到点的顺序进行观察。

一般先观察视野内大的地貌,如山地、平原等;再观察和描述次一级地貌,如山岭、河谷等;最后描述河岸、陡崖等更小的地貌特征。

也可利用地形图、遥感影像等辅助观察。

知识点02 地貌观察的内容1,高度和坡度是地貌观察的重要内容。

2,高度包括绝对高度和相对高度。

绝对高度可以通过查找地图或借助仪器获得,是划分高原、山地和平原等地貌的主要依据;相对高度能够反映地面的起伏状况。

3,地表的各种形态都是由坡和近似水平的面组成。

坡的形态多种多样,主要观察坡度和坡向。

坡度是划分坡的重要标准,坡度大小一般用坡度角或者垂直距离和水平距离的比值来表示。

4,坡度对生产和生活影响巨大。

例如,坡地耕作容易引发水土流失,特别是在坡度大于15°的坡地上种目标导航知识精讲植,一旦遇到暴雨,土壤侵蚀极为严重。

又如,受机车牵引动力的限制,铁路线的最大坡度一般不超过2.5%-3%。

詹天佑在修建京张铁路时,设计“人”字形线路,通过延长路程,从而降低线路的坡度。

5,观察坡向时应重点关注阳坡和阴坡、迎风坡和背风坡。

不同的坡向,光照、降水等条件存在差异,进而影响植物的生长。

6,高度和坡度的组合,能够反映地貌的形态特征。

例如,相对高度大、坡度大的地貌,一般比较陡峻;相对高度小、坡度小的地貌,一般比较平缓。

7,除了观察高度、坡度、坡向等形态要素,还要注意观察地貌的形态、面积、空间分布状况等。

8,无论是单一地貌,还是区域地貌,还要观察地面起伏状况和破碎程度。

地形图说课稿引言概述:地形图是以图形的方式表现地球表面地貌特征的一种地图。

通过地形图,我们可以直观地了解到地球表面的山脉、河流、平原等地形特征。

本文将从地形图的定义、制作方法、使用范围、地形图的作用以及地形图的发展趋势五个方面进行详细阐述。

一、地形图的定义:1.1 地形图是一种以图形的方式表现地球表面地貌特征的地图。

1.2 地形图通过等高线、颜色等方式来表示地球表面的山脉、河流、平原等地貌特征。

1.3 地形图可以帮助人们更直观地了解地球表面的地形特征,为地理学研究提供重要的参考资料。

二、地形图的制作方法:2.1 收集地形数据:使用航空遥感、卫星遥感等技术手段获取地球表面地形数据。

2.2 数据处理:通过数字化处理、地形解译等方法,将采集到的地形数据转化为地形图所需的信息。

2.3 绘制地形图:根据处理后的地形数据,使用绘图软件或地理信息系统等工具绘制地形图。

三、地形图的使用范围:3.1 地理学研究:地形图是地理学研究中不可或缺的工具,可以帮助研究人员分析地球表面的地貌特征及其形成原因。

3.2 自然资源开发:地形图可以帮助人们了解地球表面的地形特征,为自然资源的开发和利用提供依据。

3.3 地质勘探:地形图可以帮助地质勘探人员分析地质构造及其与地貌特征的关系,为勘探工作提供指导。

四、地形图的作用:4.1 教学工具:地形图可以作为地理学教学的重要工具,帮助学生更直观地了解地球表面的地貌特征。

4.2 规划设计:地形图可以为城市规划、交通规划等提供参考,帮助规划者更好地利用地形特征进行规划设计。

4.3 灾害防治:地形图可以帮助人们了解地球表面的地貌特征,为灾害防治工作提供依据,减少灾害对人类的影响。

五、地形图的发展趋势:5.1 数字化:随着地理信息系统的发展,地形图的制作将更加数字化,提高制图效率和准确性。

5.2 多维化:地形图将不仅仅局限于二维平面的表达,将发展为多维化的地图形式,更好地呈现地球表面的地貌特征。

地形地貌地形,是指地势高低起伏的变化,即地表的形态。

诸如山脉、丘陵、河流、湖泊、海滨、沼泽等均归属之。

假如以图形表示,也就是用等高线绘制出来的地形图。

如果要进一步追究,这里的山岳为什么如此高耸?那里的山丘为什么显得低矮?为什么河流会从这里通过,而且弯弯曲曲?湖泊的边岸为何如此平直?诸如此类的问题,仅仅停留在地形的观察上是解答不了的。

而必须进一步研究高山和低山内在的岩石特征和差异,或者研究地质构造有无控制之类;湖岸的平直,是否有巨大的断层通过;河道的弯曲,是否在流域范围内有软硬不同的岩层控制所致。

总之,我们研究了地表形态的差异原因或成因以后,才能解答这些问题,这就是地貌的具体内容。

所以,地貌是在地形的基础上再深入一步,须探究其前因后果。

总之,地貌学乃是研究地形成因的科学。

地形指某地区各山脉、山丘、水系等的海拔高低及形态。

地势指某地区各山脉、山丘、水系等的坡度陡缓。

地貌指某地区地表的特征,包括地质特征,地理特征,生物结构特征,水系构造特征等。

地貌汉语拼音:dìmào英文拼写:[landforms, physical contours; the general configuration of the earth's surface]名词解释:地表面高低起伏的状态。

按其自然形态可分为高原、山地、丘陵、平原、盆地等名词详解:地表起伏的形态,如陆地上的山地、平原、河谷、沙丘,海底的大陆架、大陆坡、深海平原、海底山脉等。

根据地表形态规模的大小,有全球地貌,有巨地貌,有大地貌、中地貌、小地貌和微地貌之分。

大陆与洋盆是地球表面最大的地貌单元,较小的地貌形态如有在流水和风力作用下形成的沙垄和沙波等。

地貌是自然地理环境的重要要素之一,对地理环境的其他要素及人类的生产和生活具有深刻的影响。

地貌是不断发展变化的,地貌发展变化的物质过程称地貌过程,包括内力过程和外力过程。

内力和外力是塑造地貌的两种营力,地貌是内力过程与外力过程对立统一的产物。