1拉深件的设计(67)

- 格式:ppt

- 大小:2.75 MB

- 文档页数:88

筒形工具盒学 校: 机电学院 专 业: 模具设计与制造 班 级: 10大模一班 姓 名: 林佳佳学 号: 2号指导老师:徐秋如老师 完成时间:2012年7月6日>\\\\\\\\\\\\".、-• -•、••X X X X、-•-•-•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•/ // // // // // //// /目录第一章工件的工艺性分析 (1)1. 1工艺性分析 01・2拉深时的工艺性 (1)1・3材料的工艺性 (2)第二章冲压工艺方案的确定 (1)第三章拉深工序尺寸的确定 (3)第四章必要的工艺计算 (5)4.1排样方案的确定及计算 (5)4・2冲压力的计算 (6)4.3压力中心的计算 (8)4・4工作尺寸的计算 (8)第五章模具的总体设计 (8)5.1模具类型的选择 (9)5・2定位方式的选择 (9)5.3料方式的控制 (10)5.4卸料零件的确定 (9)5.5顶件装置的确定 (9)5.6导向方式的选择 (10)第六章主要零部件的结构设计 (10)6.1凸凹模 (10)6.2拉深凸模 (11)6.3落料凹模 (11)第七章辅助装置的设计 (12)7.1固定卸料装置 (12)7.2刚性推件装置 (12)7.3螺钉与销钉的选择 (12)7. 4弹性压边装置 (12)第八章模架的选用 (12)心得小结.................................................................... ・・14参考文献..................................................................... ・14\\\\\,‘,‘,‘',‘///',‘///',‘///',‘///',‘///',‘///',‘/零件图拉深件的工艺性是指拉深件对拉深工艺的适应性。

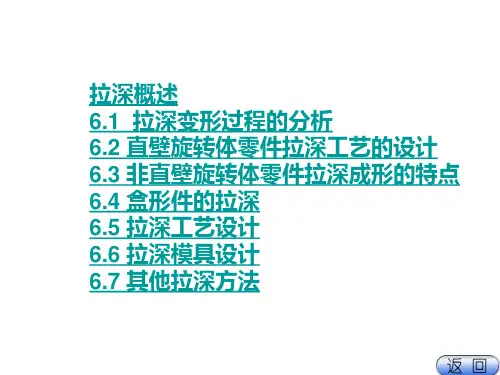

拉深模具的设计拉深模具的分类及典型结构拉深模按其工序顺序可分为首次拉深模和后续各工序拉深模,它们之间的本质区别是压边圈的结构和定位方式上的差异。

按拉伸模使用的冲压设备又可分为单动压力机用拉深模、双动压力机用拉深模及三动压力机用拉深模,它们的本质区别在于压边装置的不同(弹性压边和刚性压边)。

按工序的组合来分,又可分为单工序拉深模、复合模和级进式拉深模。

此外还可按有无压边装置分为无压边装置拉深模和有压边装置拉深模等。

下面将介绍几种常见的拉深模典型结构。

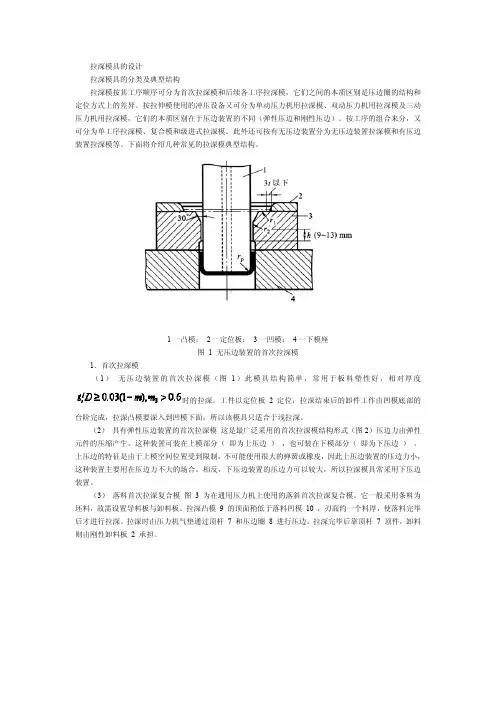

1一凸模;2一定位板;3一凹模;4一下模座图 1 无压边装置的首次拉深模1.首次拉深模(1)无压边装置的首次拉深模(图1)此模具结构简单,常用于板料塑性好,相对厚度时的拉深。

工件以定位板 2 定位,拉深结束后的卸件工作由凹模底部的台阶完成,拉深凸模要深入到凹模下面,所以该模具只适合于浅拉深。

(2)具有弹性压边装置的首次拉深模这是最广泛采用的首次拉深模结构形式(图2)压边力由弹性元件的压缩产生。

这种装置可装在上模部分(即为上压边),也可装在下模部分(即为下压边)。

上压边的特征是由于上模空间位置受到限制,不可能使用很大的弹簧或橡皮,因此上压边装置的压边力小,这种装置主要用在压边力不大的场合。

相反,下压边装置的压边力可以较大,所以拉深模具常采用下压边装置。

(3)落料首次拉深复合模图 3 为在通用压力机上使用的落斜首次拉深复合模。

它一般采用条料为坯料,故需设置导料板与卸料板。

拉深凸模 9 的顶面稍低于落料凹模 10 ,刃面约一个料厚,使落料完毕后才进行拉深。

拉深时由压力机气垫通过顶杆 7 和压边圈 8 进行压边。

拉深完毕后靠顶杆 7 顶件,卸料则由刚性卸料板 2 承担。

1一凸模;2一上模座;3一打料杆;4一推件块;5一凹模;6一定位板;7一压边圈;8一下模座;9一卸料螺钉图 2 有压边装置的首次拉深模(4)双动压力机上使用的首次拉滦模(图4)因双动压力机有两个滑块,其凸模 1 与拉深滑块(内滑块)相连接,而上模座2(上模座上装有压边圈3)与压边滑块(外滑块)相连。

机械专业综合课程设计说明书圆筒件首次拉深模设计学院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:完成日期:目录第一章绪论 (1)1.1 冲压工艺与模具的发展方向 (1)1.2 我国模具技术的发展趋势 (1)第2章分析零件的工艺性 (4)2.1 工艺分析 (4)2.2 材料分析 (5)2.3 毛坯计算 (5)第3章确定工艺方案和模具总体设计 (7)3.1 确定工艺方案 (7)3.2 模具类型的选择 (7)3.3 送料方式的选择 (7)3.4 定位方式的选择 (7)3.5 卸料、出件方式的选择 (7)3.6 导向方式的选择 (8)第4章拉深模主要工艺参数的计算 (9)4.1 拉深工艺 (9)4.2 初选压力机 (9)4.3计算凸、凹模刃口尺寸及公差 (9)第5章模具主要零件的设计 (11)5.1主要工作零件的设计 (11)5.1.1 凸模的结构设计 (11)5.1.2 凹模的结构设计 (11)5.1.3 定位机构的设计 (12)5.2 模柄及固定零件 (12)5.3 压力机技术参数的校核 (14)参考文献 (16)第一章绪论1.1 冲压工艺与模具的发展方向成形工艺与理论的研究近年来,冲压成形工艺有很多新的进展,特别是精密冲裁、精密成形、精密剪切、复合材料成形、超塑性成形、软模成形以及电磁成形等新工艺日新月异,冲压件的精度日趋精确,生产率也有极大提高,正在把冲压加工提高到高品质的、新的发展水平。

前几年的精密冲压主要市是指对平板零件进行精密冲裁,而现在,除了精密冲裁外还可兼有精密弯曲、拉深、压印等,可以进行复杂零件的立体精密成形。

过去的精密冲裁只能对厚度为5~8mm以下的中板或薄板进行加工,而现在可以对厚度达25mm 的厚板实现精密冲裁,并可对σb >900MPa的高强度合金材料进行精冲。

由于引入了CAE,冲压成形已从原来的对应力应变进行有限元等分析而逐步发展到采用计算机进行工艺过程的模拟与分析,以实现冲压过程的优化设计。

汽车2011年职业技能鉴定综合能力[冲压工(中级)]考试考核大纲本大纲依据汽车冲压工《职业标准》规定的基础理论知识部分和对中级冲压工工作要求(技能要求、相关知识)部分制定。

一、考核内容(一) 基础理论知识1、熟悉冲压作业人员相关安全生产法律法规。

2、熟悉冲压作业人员相关安全生产职业道德规范。

3、熟悉冲压工规程和作业指导书。

4、熟悉冲压概念、特点、及应用。

5、熟悉冲压工艺的加工原理6、熟悉冲压工序的分类。

(二) 冲压工艺理论知识1.冲裁:(1)冲裁加工原理(2)冲裁件的工艺性(3)冲裁件的排样(4)冲模的压力中心(5)凸、凹模间隙(6)凸、凹模工作部分尺寸和公差(7)冲裁时的压力(8)冲小孔凸模导向结构(9)凹模和凸模的相拼结构(10)凸模与凹模的固定(11)定位装置(12)卸料及顶料装置 (13)排除工件或废料的漏料孔和排除槽(14)冲模闭合高度 (15)冲裁件质量分析2.弯曲:(1)弯曲变形分析(2)弯曲件的工艺性(3)弯曲件的弹复(4)弯曲凸凹模的间隙(5)弯曲模工作部分尺寸计算(6)提高弯曲件精度的工艺措施(7)弯曲件产生废品原因及消除方法3.拉深:(1)拉深基本原理(2)拉深件的工艺性(3)变薄拉深(4)大型覆盖零件拉深(5)拉深模的凸凹模间隙确定(6)拉深模工作部分尺寸的确定(7)拉深凸模与凹模的圆角半径(8)压边圈的采用及其类型(9)拉深件的废品种类、产生原因及预防方法4.成形:(1)胀形(2)翻边(3)缩口(4)整形(三) 冲压设备理论知识1、常用压力机的分类和规格2、压力机的选择:压力机的许用负荷、完成各种工序所需的压力F总和压力机功率的核算、行程和行程次数、最大装模高度、压力机的台面尺寸、压力机的精度3、板料自动送料装置:辊式送料装置4、自动化冲压生产线(四)冲压材料和热处理理论知识1、常用冲压材料2、冲压用主要材料的化学成分和机械性能3、冲压常用金属材料规格4、冷挤压模具材料5、常用冷挤压模具钢的基本要求6、常用金属材料牌号(五)汽车覆盖件质量问题1、破裂(1)不同部位的破裂的原因分析(2)破裂问题的防止措施2、起皱:(1)起皱的分类(2)各类起皱的原因分析(3)起皱问题的防止措施3、尺寸精度问题:尺寸精度(六)冲压安全技术1、冲压生产的特点与不安全因素分析2、压力机安全装置:(1)压力机安全装置应具有的基本功能及分类(2)压力机安全控制装置(3)压力机安全防护装置3、冲压模具的安全技术:(1)冲模安全技术要求(2)冲模的安全技术装置(3)冲模其他安全措施(4)冲模安全监测装置(5)冲模安装、调试与拆卸中的安全4、冲压生产中的手用工具:手用工具和手用工具操作要点5、冲压事故与冲压生产环境:冲压事故、冲压生产环境二、考试题型及题量1.理论(120分钟):单项选择题(40题,共40分)判断题(30题,共30分)简答题(4题,共20分)计算题(1题,共10分)2、实作(30分钟):考试内容:冲压切边冲孔模的安装及调试需掌握的技能:(1)、冲压压机力的安全使用方法及要求(2)、冲压模具的安装方法及要求;(3)、冲压模具的调整方法及要求;(4)、冲压模具的维护及保养方法要求;(5)、能正选择和使用冲压模具安装及调试所需辅助物品。

目录一、冲压件的工艺分析 (2)1.材料2.工件结构3.尺寸精度二、确定工艺方案及模具结构形式 (2)1.方案的提出2.方案的比较2.方案的确定三、确定毛配形状尺寸和工序件主要参数的计算 (3)1.确定切边余量Δh2.计算毛坯直径D3.确定是否要压边圈4.确定拉深次数5.排样及材料利用率四、零件的工艺过程 (5)五、拉深凸凹尺寸的确定 (6)六、计算模具压力中心 (7)七、弹性元件的设计 (7)八、模具零件的选用 (7)1.模架的选择2.模柄的选择九、冲压设备的校核 (8)十、其他需要说明的问题 (9)1.挡料钉3.定位钉4.垫板的设计5.卸料板十一、模具装配 (10)1.装配一般按下面的步骤2.试冲和调整十二、参考文献 (11)工件名称:圆形深筒生产批量:中批量材料:08F厚度:2mm描述:圆筒类零件,底部中央有一个直径为10mm的圆孔。

一、零件的工艺分析1.1、材料08F,是优质碳素结构钢,塑性好、组织均匀、晶粒大小适当具有良好的拉深性能。

1.2、工件结构零件为圆筒类带孔拉深件,孔在底部并且不在拉深变形区,冲孔尺寸符合要求,零件的孔与孔和孔的边缘的距离同样符号要求。

1.3、尺寸精度零件图上尺寸属于IT14级。

一般冲压能满足精度要求。

结论:可以进行冲裁拉深加工。

二、确定工艺方案及模具结构形式从工件结构形状可知,工件成型所需的基本工序为冲孔、落料、拉深、切边四种。

其中冲孔、落料的方法可采用单工序模、复合模和级进模。

2.1、方案的提出方案一:采用复合模。

首先在复合模上同时完成冲孔落料复合工序,然后在拉深模上完成拉深。

方案二:采用单工序模。

首先在冲孔模上冲孔,然后落料,最后在拉深模上完成拉深。

方案三;采用连续模具。

首先在连续模具上完成冲孔和落料工序,然后在拉深模上完成拉深。

2.2、方案的比较方案一的优点是工序相对集中,需要用模具较少,压力机和操作人员的效力较高。

缺点是模具结构相对较复杂。

方案二的优点是模具结构简单,寿命长,制造周期短,投产快,缺点是工序分散,需用模具、压力机和操作人员较多,劳动量较大,不适合批量生产。

带孔拉深件课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解带孔拉深件的概念、分类及在工业生产中的应用。

2. 学生能掌握带孔拉深件的基本工艺流程,包括材料准备、模具设计、拉深过程等。

3. 学生能了解并描述带孔拉深件在生产过程中可能出现的质量问题及解决办法。

技能目标:1. 学生能运用基本绘图工具,完成带孔拉深件的简单设计图。

2. 学生能在教师的指导下,进行带孔拉深件的制作,并掌握相关操作技巧。

3. 学生能通过实际操作,学会分析带孔拉深件的工艺参数,并进行适当的调整。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习带孔拉深件,培养对制造业的兴趣,激发创新意识。

2. 学生在团队协作中,学会互相尊重、沟通与协作,培养良好的团队精神。

3. 学生在学习过程中,树立质量意识,认识到精细工艺在制造业中的重要性。

课程性质:本课程为技术实践课程,结合理论知识与实际操作,培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。

学生特点:初三学生具备一定的物理和数学基础,对制造业有一定了解,但实践经验不足。

教学要求:教师需结合理论知识与实际操作,注重培养学生的实践能力,提高学生的综合素养。

在教学过程中,关注学生的个体差异,鼓励学生主动探索、积极实践。

通过课程目标的分解与实施,确保学生能够达到预期学习成果,为后续学习奠定基础。

二、教学内容1. 带孔拉深件基本概念与分类:讲解带孔拉深件的定义、特点及在工业生产中的应用,介绍常见的带孔拉深件分类及各自的特点。

关联教材章节:第五章第一节“金属冲压工艺”。

2. 带孔拉深件工艺流程:详细介绍带孔拉深件的工艺流程,包括材料选择、模具设计、拉深设备选用、拉深过程控制等。

关联教材章节:第五章第二节“金属拉深工艺”。

3. 带孔拉深件质量问题及解决办法:分析带孔拉深件在生产过程中可能出现的质量问题,如破裂、变形等,并提出相应的解决办法。

关联教材章节:第五章第三节“金属冲压件的质量控制”。

4. 带孔拉深件设计与制作:教授如何运用绘图工具进行带孔拉深件设计,并组织学生进行实际操作,制作简单的带孔拉深件。

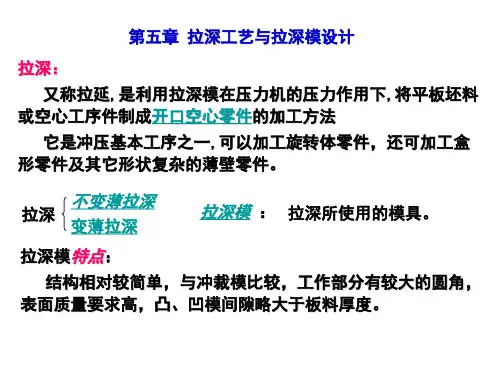

拉深工艺及拉深模设计本章内容简介:本章在分析拉深变形过程及拉深件质量影响因素的基础上,介绍拉深工艺计算、工艺方案制定和拉深模设计。

涉及拉深变形过程分析、拉深件质量分析、圆筒形件的工艺计算、其它形状零件的拉深变形特点、拉深工艺性分析与工艺方案确定、拉深模典型结构、拉深模工作零件设计、拉深辅助工序等。

学习目的与要求:1.了解拉深变形规律、掌握拉深变形程度的表示;2.掌握影响拉深件质量的因素;3.掌握拉深工艺性分析。

重点:1. 拉深变形特点及拉深变形程度的表示;2.影响拉深件质量的因素;3.拉深工艺性分析。

难点:1.拉深变形规律及拉深变形特点;2.拉深件质量分析;3.拉深件工艺分析。

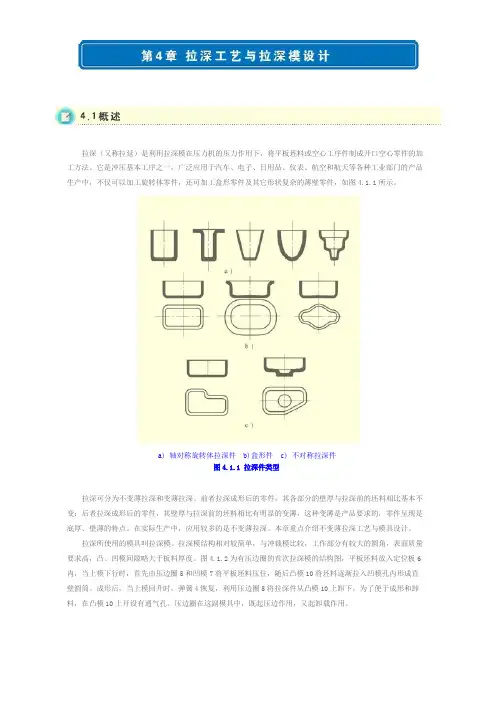

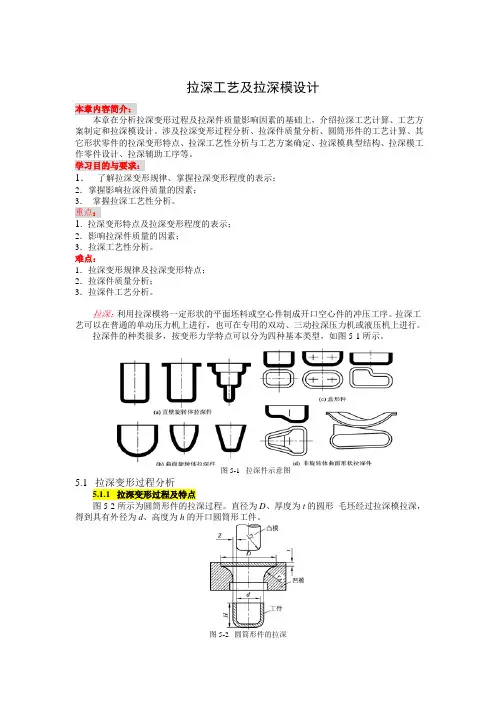

拉深:利用拉深模将一定形状的平面坯料或空心件制成开口空心件的冲压工序。

拉深工艺可以在普通的单动压力机上进行,也可在专用的双动、三动拉深压力机或液压机上进行。

拉深件的种类很多,按变形力学特点可以分为四种基本类型,如图5-1所示。

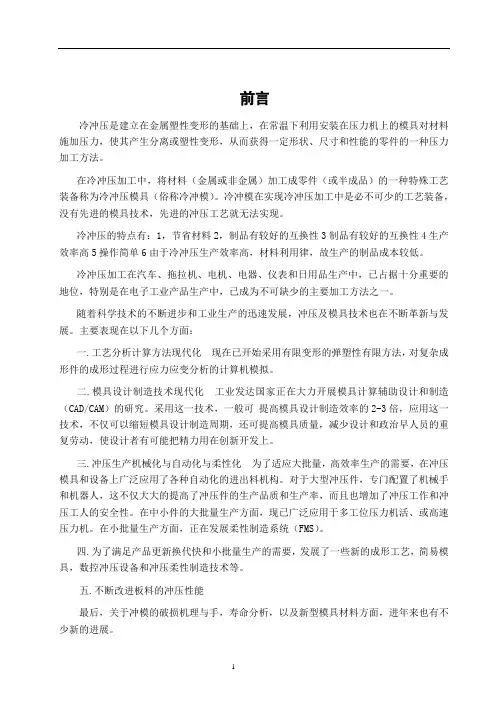

图5-1 拉深件示意图5.1 拉深变形过程分析5.1.1 拉深变形过程及特点图5-2所示为圆筒形件的拉深过程。

直径为D、厚度为t的圆形毛坯经过拉深模拉深,得到具有外径为d、高度为h的开口圆筒形工件。

图5-2 圆筒形件的拉深1.在拉深过程中,坯料的中心部分成为筒形件的底部,基本不变形,是不变形区,坯料的凸缘部分(即D-d的环形部分)是主要变形区。

拉深过程实质上就是将坯料的凸缘部分材料逐渐转移到筒壁的过程。

2.在转移过程中,凸缘部分材料由于拉深力的作用,径向产生拉应力,切向产生压应力。

在和的共同作用下,凸缘部分金属材料产生塑性变形,其“多余的三角形”材料沿径向伸长,切向压缩,且不断被拉入凹模中变为筒壁,成为圆筒形开口空心件。

3.圆筒形件拉深的变形程度,通常以筒形件直径d与坯料直径D的比值来表示,即m=d/D(5-1)其中m称为拉深系数,m越小,拉深变形程度越大;相反,m越大,拉深变形程度就越小。

5.1.2 拉深过程中坯料内的应力与应变状态拉深过程是一个复杂的塑性变形过程,其变形区比较大,金属流动大,拉深过程中容易发生凸缘变形区的起皱和传力区的拉裂而使工件报废。

前言冷冲压是建立在金属塑性变形的基础上,在常温下利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件的一种压力加工方法。

在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一种特殊工艺装备称为冷冲压模具(俗称冷冲模)。

冷冲模在实现冷冲压加工中是必不可少的工艺装备,没有先进的模具技术,先进的冲压工艺就无法实现。

冷冲压的特点有:1,节省材料2,制品有较好的互换性3制品有较好的互换性4生产效率高5操作简单6由于冷冲压生产效率高,材料利用律,故生产的制品成本较低。

冷冲压加工在汽车、拖拉机、电机、电器、仪表和日用品生产中,已占据十分重要的地位,特别是在电子工业产品生产中,已成为不可缺少的主要加工方法之一。

随着科学技术的不断进步和工业生产的迅速发展,冲压及模具技术也在不断革新与发展。

主要表现在以下几个方面:一.工艺分析计算方法现代化现在已开始采用有限变形的弹塑性有限方法,对复杂成形件的成形过程进行应力应变分析的计算机模拟。

二.模具设计制造技术现代化工业发达国家正在大力开展模具计算辅助设计和制造(CAD/CAM)的研究。

采用这一技术,一般可提高模具设计制造效率的2-3倍,应用这一技术,不仅可以缩短模具设计制造周期,还可提高模具质量,减少设计和政治早人员的重复劳动,使设计者有可能把精力用在创新开发上。

三.冲压生产机械化与自动化与柔性化为了适应大批量,高效率生产的需要,在冲压模具和设备上广泛应用了各种自动化的进出料机构。

对于大型冲压件,专门配置了机械手和机器人,这不仅大大的提高了冲压件的生产品质和生产率,而且也增加了冲压工作和冲压工人的安全性。

在中小件的大批量生产方面,现已广泛应用于多工位压力机活、或高速压力机。

在小批量生产方面,正在发展柔性制造系统(FMS)。

四.为了满足产品更新换代快和小批量生产的需要,发展了一些新的成形工艺,简易模具,数控冲压设备和冲压柔性制造技术等。

拉深模设计与制造实例零件简图:如图827所示。

生产批量:大批量材料:镀锌铁皮材料厚度:1mm1.冲压件工艺性分析该工件属于较典型圆筒形件拉深,形状简单对称,所有尺寸均为自由公差,对工件厚度变化也没有作要求,只是该工件作为另一零件的盖,口部尺寸0 69可稍作小些。

而工件总高度尺寸14mm可在拉深后采用修边达要求。

2. 冲压工艺方案的确定该工件包括落料、拉深两个基本工序,可有以下三种工艺方案:方案一:先落料,后拉深。

采用单工序模生产。

方案二:落料-拉深复合冲压。

采用复合模生产。

方案三:拉深级进冲压。

采用级进模生产。

方案一模具结构简单,但需两道工序两副模具,生产效率低,难以满足该工件大批量生产的要求。

方案二只需一副模具,生产效率较高,尽管模具结构较方案一复杂,但由于零件的几何形状简单对称,模具制造并不困难。

方案三也只需一副模具,生产效率高,但模具结构比较复杂,送进操作不方便,加之工件尺寸偏大。

通过对上述三种方案的分析比较,该件若能一次拉深,则其冲压生产采用方案二为佳。

3. 主要设计计算(1)毛坯尺寸计算根据表面积相等原则,用解析法求该零件的毛坯直径D,具体计算见表8.2.7。

(2)排样及相关计算采用有废料直排的排样方式,相关计算见表8.2.7。

查板材标准,宜选750m M 1000mm 的冷轧钢板,每张钢板可剪裁为8张条料(93m咏1000mm),每张条料可冲10个工件,故每张钢板的材料利用率为68%。

(3)成形次数的确定该工件底部有一台阶,按阶梯形件的拉深来计算,求出h/dmin=15.2/40=0.38 ,根据毛坯相对厚度t/D=1/90.5=1.1,查表443发现h/dmin小于表中数值,能一次拉深成形。

所以能采用落料-拉深复合冲压。

该模具拟采用正装复合模,固定卸料与推件,具体冲压力计算见表8.2.7所示。

根据冲压工艺总力计算结果并结合工件高度,初选开式双柱可倾压力机J23-25。

(5)工作部分尺寸计算落料和拉深的凸、凹模的工作尺寸计算见表8.2.8所示。