高中语文必修二 梳理探究《姓氏源流》

- 格式:ppt

- 大小:3.26 MB

- 文档页数:10

高中语文《姓氏源流与文化寻根》(必修2)课程内容:《姓氏源流与文化寻根》赵钱孙李,周吴郑王……那么多不同的姓是如何形成的?你的姓又有怎样的来历?你能追溯你们家族的渊源吗?对自身乃至自己所属族群的由来的好奇,是人类的天性。

对“根”的探索,不仅能激发我们的自豪感,还能激发我们的民族认同感。

一、姓氏源流中国上古时代,姓和氏是有分别的。

姓的偏旁是“女”,可能反应初民时期母系氏族社会的特点,那时候人们只知有母而不知有父,只能通过姓来区分不同的部族。

进入阶级社会以后,夏、商、周三代,姓氏一分为二,贵族男子称氏,妇人称姓。

称氏是为了区别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。

称姓是为了区别婚姻,避免同姓通婚。

夏商周三代,天子给有功劳的贵族一块封地,受封的贵族一般就以封地的名称当作自己的氏。

所以春秋时代,同一个贵族,在古书中有不同的称呼,可能就因为这贵族换了封地,所以也相应地换了“氏”。

这种情况一直到汉代还有,如有个酷吏叫周阳由,其实他的父亲叫赵兼,他应该氏“赵”,可是因为他承袭了父亲的爵位“周阳侯”,他就干脆让自己改“周阳”氏了。

此外,还有以国名(如夏、商、周、秦、鲁、宋)、官职(如司马、司徒、太史)、居住地(如延陵、东郭、南宫)、职业技艺(如巫、屠、卜、陶)即自己祖先的字为氏的。

后来,随着分封制的覆灭,周天子也丧失了权威性,姓和氏逐渐合二为一。

至少在秦汉时代,姓和氏已经成了一回事,所以司马迁称儿子“姓孔氏”,就是很正常的了。

而一般老百姓,原先只有名,是不配有氏的。

有的干脆连正式名也没有,比如汉高祖刘邦排行第三,所以当初大概只叫刘季(季是最小的意思),直到后来他阔气来了,才换了个响当当的名字叫“邦”。

他的母亲连名字都没有,史书上无奈,只能称她为刘媪。

至于《汉书》的高祖传里,将刘邦的祖先上溯到帝尧,大概出于阿谀奉承,不足为凭。

日本也有类似的情况,在明治维新以前,除了贵族,一般老百姓也是没有姓氏的。

按照郭沫若的说法,只是阿猫阿狗地叫。

姓氏源流与文化寻根》教案教学目标】1、文化角度,引导学生对文化现象进行思考。

2、能力角度,培养学生自主、合作、探究能力。

3、情感角度,培养学生由关注到热爱自己的家乡。

4. 指导学生正确选题,搜集、分析、整合资料和写作论文。

【教学重点】1、了解姓氏发展、年节风俗、民族探源的基本命脉,对文化寻根产生兴趣。

2、了解姓氏来源的几种常见的形成方式。

3、了解各种年节风俗的来源。

【教学难点】通过对个体姓氏的了解、年节风俗的形式和民族的源流,产生热爱家乡的情感。

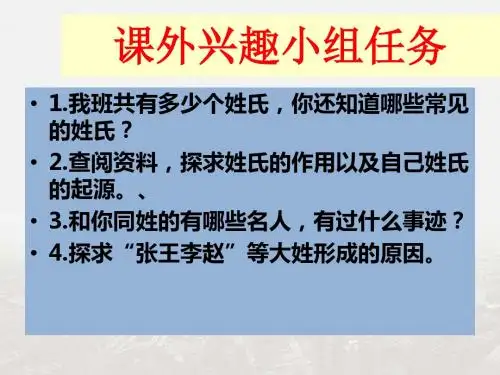

【教学设想】一、课前学习1、按姓氏将班级学生分成若干小组,要求每个小组查找本组姓氏的历史名人以及本姓氏的由来。

2、小组间进行比较,初步总结姓氏的不同来源。

3、让学生从语文课本中找一个自己比较感兴趣的课题,然后从文化寻根的角度做些探究。

利用家庭藏书和学校图书馆查找相关资料,还可以利用网络资源。

二、课堂学习1、由教师介绍一些关于本地的年节风俗的基本知识,激发学生的学习兴趣。

2、学生积极参与,研讨各自姓氏的来源。

探究我国的传统节日。

【教学步骤】一.分析姓氏源流1、新课导入:同学们,有一个叫秦涧泉的人在游览岳王庙时,看到南宋大奸臣秦桧夫妇跪岳王庙前,义愤地在岳王庙前题诗:“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦。

”可见秦涧泉对自己姓的尴尬。

而著名的孔庆东教授每每出来讲学,总是很自豪的向听众介绍自己是孔子的第十三代传人。

从对比中问学生这是为什么呢?(可见,姓氏对我们是很重要的。

)张、王、李、赵、钱、孙⋯⋯我们每个人都有自己的姓氏。

同学们,你们能说出多少种姓?(让学生讲,老师尽量表扬)汉族最大的十个姓是:张、王、李、赵、陈、杨、吴、刘、黄、周。

这十个姓占华人人口40%,约四亿人。

第二大的十个姓是:徐、朱、林、孙、马、高、胡、郑、郭、萧。

占华人人口10%以上第三大的十个姓是:谢、何、许、宋、沈、罗、韩、邓、梁、叶。

占华人人口10%。

接下来的15 个大姓是:方、崔、程、潘、曹、冯、汪、蔡、袁、卢、唐、钱、杜、彭、陆。

《姓氏源流与文化寻根》有关资料一、参考课题1.从《故都的秋》看历代文人的悲秋情怀2.“对联”历史小考3.“名片”溯源4.说说古人的“稿费”5.“情人节”的来历6.说说扑克牌7.中国古代人痘接种术探源8.___________姓氏源流考9.说说古人的成人仪式10.古今发型趣谈二、天安门前说“华表”当你第一次来到北京的时候,一定会到天安门前去游览一番,尽情欣赏那古老宫殿与现代化建筑交相辉映的壮丽风光。

也许,你会对天安门前那一对汉白玉雕刻的华表产生兴趣吧。

你看,它那挺拔笔直的柱身上雕刻着精美的蟠龙流云纹饰;柱的上部横插着一块云形长石片,一头大、一头小,远远望去,似柱身直插云间,给人以美的享受。

它已经成为我们中华的标志。

不是吗?那些用“中华”作为商品牌号的,哪一个不是用华表作商标?深受人们喜爱的华表,有着十分悠久的历史,相传在原始社会的尧舜禹时代就出现了。

最早,可能是人们用木桩作为标记。

《尚书·禹贡》说“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”;《史记·夏本纪》说是禹“行山表木,定高山大川”。

这都是说禹带领众人砍伐树木,留下树干,作为测量山川形势的标记;此外,那时人们在交通要道竖立木柱,作为识别道路的标志,因此叫它“华表木”或“桓表”。

表者,标也,就是标示道路的木柱,相当于现在的指路标;另外,也让人们在木柱上刻写意见,因此又叫“诽谤木”。

这在历史典籍中是有记载的。

《淮南子·主术训》:“尧置敢谏之鼓,舜立诽谤之木”;《后汉书·杨震传》:“臣闻尧舜之时,谏鼓谤木,立之于朝。

”诽谤这个词在古代是指议论是非,指责过失,即现代的提意见,并不是指造谣污蔑、恶意中伤。

例如《汉书·贾山传》就有“(秦)退诽谤之人,杀直谏之士,是以道谀偷合苟安”的话,“退诽谤之人”就是指的斥退提意见的人。

所以“诽谤木”类似现在的“意见箱”。

这在晚近的少数民族中也有实例。

清入关前的努尔哈赤时期,就曾于天命五年(1620)六月“树二木于门外,有欲诉者,书而悬之木,览其颠末而按问焉”(蒋良骥《东华录》卷一),这当是“诽谤木”的遗风。

《姓氏源流与文化寻根》教学设计教学目标知识与技能梳理中国姓氏来源的常见形式,了解姓氏寻根现象,培养学生自主、合作、探究的学习能力。

过程与方法以探究学习为原则,以点拨为主线,形成浓郁的合作学习氛围。

情感态度和价值观让学生分享合作学习的快乐,培养语文探究学习的兴趣爱好,激发学生追宗溯祖的热情,增强民族自豪感、认同感。

教学重点难点了解姓氏的知识,使学生对文化寻根产生兴趣;了解姓氏来源的几种常见的形成方式;探究姓氏背后的文化底蕴;通过对姓氏的知识以及中国姓氏的形成方式和发展脉络的了解,产生民族自豪感。

教学过程一、导入新课乾隆十七年文武双科状元秦涧泉在游览岳王庙时,看到南宋大奸臣秦桧夫妇跪在岳王庙前,义愤地在岳王庙前题诗:“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦。

”可见秦涧泉对自己姓氏的尴尬。

而著名的孔庆东教授每每出来讲学,总是很自豪的向听众介绍自己是孔子的第73代传人。

问题:(1)秦涧泉为什么尴尬?(2)孔庆东为什么自豪?(3)那秦涧泉为什么不改成孔姓?教师总结:(1)(2)姓氏对我们是很重要的。

(3)姓氏,表示的是血统。

姓氏是一个人的家族血缘关系的标志和符号。

以家族为中心,以血缘分别亲疏,这是中国传统文化的核心价值之一。

我国传统文化博大精深、包罗万象,这节课,让我们首先来了解与我们每个人息息相关的姓氏背后的文化。

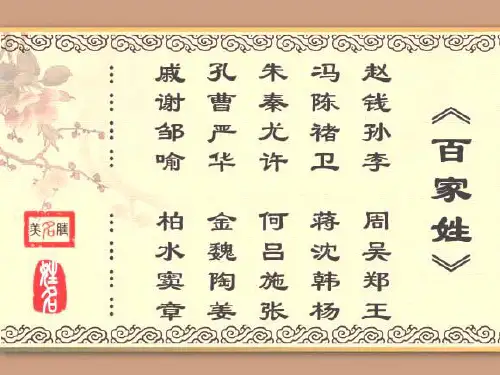

二、梳理探究(一)提到姓氏文化,有一本不得不提及的关于中文姓氏的书——《百家姓》。

它成书于北宋初(开国皇帝赵匡胤,赵为国姓——皇族的姓氏),收集了504个姓,其中单姓444个,复姓(司马、上官、欧阳、诸葛、东方、尉迟、令狐等)60个。

(二)504个姓?多乎哉?不多也。

最新统计显示,我国古今各民族用汉字记录的姓氏一共有11969个。

那么这么多的姓氏,姓氏是怎么来的呢?(姓氏的起源)它有什么作用?(三)我们想象一下,让时光逆转,回到人类童年时期的上古时代吧。

大家来看看这几个古姓,“姬”、“姒”、“嬴”、“姜”、“姚”,有没有发现什么规律?能不能猜测一下这是为什么?明确:都有一个女字旁。