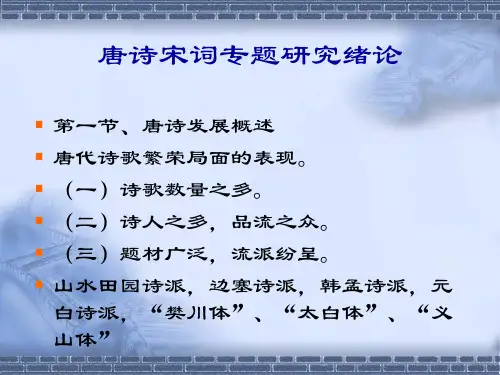

唐诗宋词专题研究

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:30

唐诗宋词研究报告唐诗宋词研究报告一、研究题目:中唐山水诗与贬谪文化研究二、本课题的目的与研究意义1、中唐诗歌在整个唐代诗歌史中占有非常重要的地位,而其中又尤以山水诗分量最重。

中唐山水诗与前代山水诗相比又有着自身独特的气质。

结合中唐历史,笔者发现中唐山水诗的独特气质与其时政治导致的贬谪文化有着非常密切的关系。

2、通过本课题的研究,希望能够通过分析中唐贬谪文化对中唐山水诗人的心理特征和情感倾向,从而进一步了解中唐山水诗的文学内涵——清冷疏淡的意境和愤激哀怨的基调。

三、本课题的研究现状目前学术界对于中唐诗、中唐山水诗之特色以及中唐贬谪文化均分别有一定程度的深入探析。

1、有关中唐诗的论述:宋严羽《沧浪诗话·诗体》;明高棅《唐诗品汇•五言古诗叙目•正变》;郭延礼《中国文学精神·唐代卷》;许总《唐诗体派论》;许总《论元和诗歌变态美特征的形成与走向》;许孝萱《漫谈中唐诗坛》2、专论中唐贬谪文学:尚永亮《贬谪文化与贬谪文学————以中唐元和五大诗人之贬及其创作为中心》;尚永亮《唐五代贬官之时空分布的定量分析》;谭琳《浅论唐代贬谪诗流变》等。

3、稍涉中唐诗贬谪文化色彩:戴伟华《唐代文学专论》;郭延礼《中国文学精神·唐代卷》等但是,对于鼎盛的中唐山水诗却少有专论,并且具体到中唐山水诗与贬谪文化之间的关系者就更是凤毛麟角了。

而更多的是将中唐贬谪诗人的山水诗作或归为山水诗或类为贬谪诗研究,这样的做法都不利于分析了解中唐山水诗与贬谪文化之间独特而深刻的关系。

四、本课题的研究内容与思路本课题针对课题研究之意义以及目前研究现状,亟欲通过分析中唐山水诗独特的创作内涵和诗人因贬谪遭遇而引起的心理特征与情感倾向变化,从而探索出中唐山水诗中隐含的贬谪情绪,反映贬谪文化在诗人创作中所产生的影响。

具体思路简列为以下提纲:1、中唐山水诗的独特气象——与盛唐山水诗比较中唐山水诗非常鼎盛,其山水诗风对盛唐山水诗风既有承袭又有突破,成了自身的独特气象。

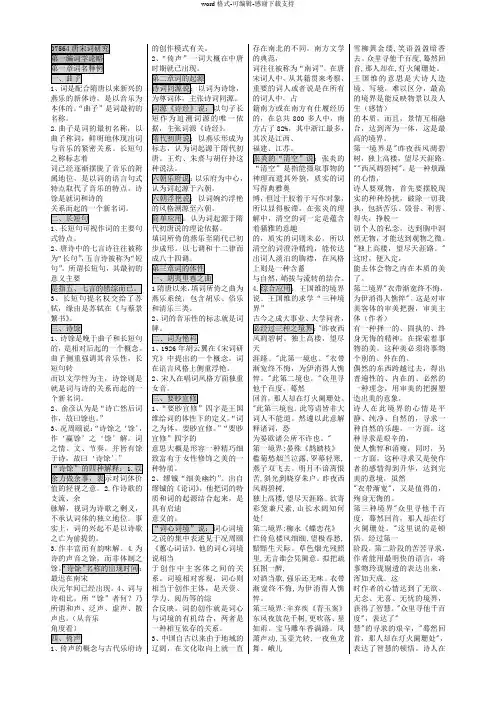

燕乐的新体诗,是以音乐为本体的。

“曲子”是词最初的名称。

2.曲子是词的最初名称,以曲子称词,鲜明地体现出词与音乐的紧密关系。

长短句之称标志着词已经逐渐摆脱了音乐的附属地位,是以词的语言句式特点取代了音乐的特点。

诗馀是就词和诗的式特点。

2、唐诗中的七言诗往往被称为“长句”,五言诗被称为“短句”。

所谓长短句,其最初的轼,缘由是苏轼在《与蔡景的,是相对后起的一个概念。

曲子侧重强调其音乐性,长短句转而以文学性为主,诗馀则是就是词与诗的关系而起的一个新名词。

2、俞彦认为是“诗亡然后词作,故曰馀也。

”3、况周颐说:“诗馀之‘馀’,作‘赢馀’之‘馀’解。

词之情、文、节奏,并皆有馀支流、余脉解,视词为诗歌之剩义,不承认词体的独立地位。

事实上,词的兴起不是以诗歌之亡为前提的。

3.作丰富而有韵味解。

4.为庆元年间已经出现。

4、词与诗相比,所“馀”者何?乃所谓和声、泛声、虚声、散声也。

(从音乐的创作模式有关。

2、“倚声”一词大概在中唐唯一依。

唐。

王灼、朱熹与胡仔持这以乐府为中心,填词所倚的燕乐至隋代已初步成形。

以七调和十二律而燕乐系统,包含胡乐、俗乐和清乐三类。

2、词的音乐性的标志就是词《宋词研究》中提出的一个概念。

词在语言风格上侧重浮艳。

2、宋人在唱词风格方面独重维给词的体性下的定义,“词之为体,要眇宜修。

”“要眇宜修”四字的意思大概是形容一种精巧细致富有于女性修饰之美的一种特质。

2、缪铖“细美幽约”。

出自缪铖的《论词》,他把词的特质和词的起源结合起来,是具有启迪《蕙心词话》。

他的词心词境说相当于创作中主客体之间的关系。

词境相对客观,词心则相当于创作主体,是天资、学力、阅历等的综合反映。

词的创作就是词心与词境的有机结合,两者是一种相互依存的关系。

3、中国自古以来由于地域的辽阔,在文化取向上就一直存在南北的不同。

南方文学的典范,词往往被称为“南词”。

在唐宋词人中,从其籍贯来考察,重要的词人或者说是在所有的词人中,占籍南方或在南方有仕履经历的,在总共800多人中,南方占了82%,其中浙江最多,其次是江西、神理而遗其外貌,质实的词写得典雅奥 博,但过于胶着于写作对象,所以显得板滞。

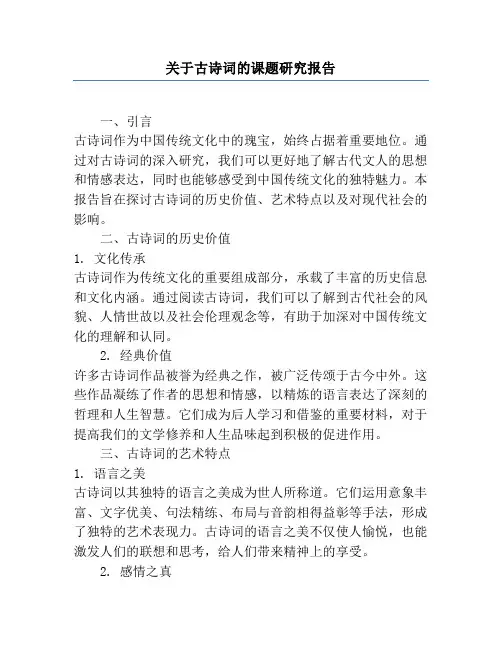

关于古诗词的课题研究报告一、引言古诗词作为中国传统文化中的瑰宝,始终占据着重要地位。

通过对古诗词的深入研究,我们可以更好地了解古代文人的思想和情感表达,同时也能够感受到中国传统文化的独特魅力。

本报告旨在探讨古诗词的历史价值、艺术特点以及对现代社会的影响。

二、古诗词的历史价值1. 文化传承古诗词作为传统文化的重要组成部分,承载了丰富的历史信息和文化内涵。

通过阅读古诗词,我们可以了解到古代社会的风貌、人情世故以及社会伦理观念等,有助于加深对中国传统文化的理解和认同。

2. 经典价值许多古诗词作品被誉为经典之作,被广泛传颂于古今中外。

这些作品凝练了作者的思想和情感,以精炼的语言表达了深刻的哲理和人生智慧。

它们成为后人学习和借鉴的重要材料,对于提高我们的文学修养和人生品味起到积极的促进作用。

三、古诗词的艺术特点1. 语言之美古诗词以其独特的语言之美成为世人所称道。

它们运用意象丰富、文字优美、句法精练、布局与音韵相得益彰等手法,形成了独特的艺术表现力。

古诗词的语言之美不仅使人愉悦,也能激发人们的联想和思考,给人们带来精神上的享受。

2. 感情之真古诗词常常通过简短的文字表达出复杂的情感。

作者运用细腻入微的描写手法,将自己内心的喜怒哀乐通过字里行间传递给读者。

这种真实的情感表达,使人们能够更加深入地感受到诗人的内心世界,也可以产生共鸣和共情的效果。

四、古诗词对现代社会的影响1. 文化自信通过研究古诗词,我们能够加深对传统文化的认知和理解,进而培养文化自信心。

古诗词作为中国传统文化的瑰宝,对于我们树立文化自信意识、拥有自己独特的文化符号具有积极意义。

2. 情感交流古诗词深入人心的情感表达方式,也使其成为人们情感交流的重要媒介。

在现代社会,人们通过引用古诗词表达自己的情感,与他人产生情感共鸣,增进感情交流。

3. 艺术启示古诗词的艺术特点,无论是语言之美还是情感之真,都对现代艺术的创作和欣赏有着积极的影响。

通过学习古诗词,现代艺术家可以得到启示,从而使自己的创作更具有艺术性。

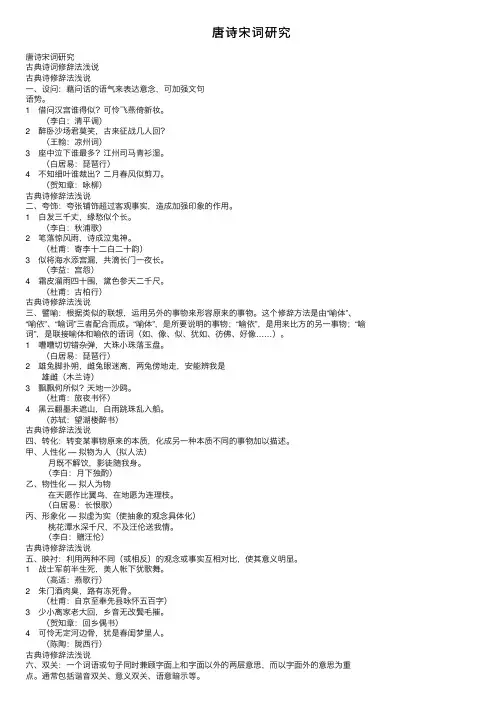

唐诗宋词研究唐诗宋词研究古典诗词修辞法浅说古典诗修辞法浅说⼀、设问:藉问话的语⽓来表达意念,可加强⽂句语势。

1 借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。

(李⽩:清平调)2 醉卧沙场君莫笑,古来征战⼏⼈回?(王翰:凉州词)3 座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

(⽩居易:琵琶⾏)4 不知细叶谁裁出?⼆⽉春风似剪⼑。

(贺知章:咏柳)古典诗修辞法浅说⼆、夸饰:夸张铺饰超过客观事实,造成加强印象的作⽤。

1 ⽩发三千丈,缘愁似个长。

(李⽩:秋浦歌)2 笔落惊风⾬,诗成泣⿁神。

(杜甫:寄李⼗⼆⽩⼆⼗韵)3 似将海⽔添宫漏,共滴长门⼀夜长。

(李益:宫怨)4 霜⽪溜⾬四⼗围,黛⾊参天⼆千尺。

(杜甫:古柏⾏)古典诗修辞法浅说三、譬喻:根据类似的联想,运⽤另外的事物来形容原来的事物。

这个修辞⽅法是由“喻体”、“喻依”、“喻词”三者配合⽽成。

“喻体”,是所要说明的事物;“喻依”,是⽤来⽐⽅的另⼀事物;“喻词”,是联接喻体和喻依的语词(如、像、似、犹如、彷佛、好像……)。

1 嘈嘈切切错杂弹,⼤珠⼩珠落⽟盘。

(⽩居易:琵琶⾏)2 雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离,两兔傍地⾛,安能辨我是 雄雌(⽊兰诗)3 飘飘何所似?天地⼀沙鸥。

(杜甫:旅夜书怀)4 ⿊云翻墨未遮⼭,⽩⾬跳珠乱⼊船。

(苏轼:望湖楼醉书)古典诗修辞法浅说四、转化:转变某事物原来的本质,化成另⼀种本质不同的事物加以描述。

甲、⼈性化 — 拟物为⼈(拟⼈法)⽉既不解饮,影徒随我⾝。

(李⽩:⽉下独酌)⼄、物性化 — 拟⼈为物在天愿作⽐翼鸟,在地愿为连理枝。

(⽩居易:长恨歌)丙、形象化 — 拟虚为实(使抽象的观念具体化)桃花潭⽔深千尺,不及汪伦送我情。

(李⽩:赠汪伦)古典诗修辞法浅说五、映衬:利⽤两种不同(或相反)的观念或事实互相对⽐,使其意义明显。

1 战⼠军前半⽣死,美⼈帐下犹歌舞。

(⾼适:燕歌⾏)2 朱门酒⾁臭,路有冻死⾻。

(杜甫:⾃京⾄奉先县咏怀五百字)3 少⼩离家⽼⼤回,乡⾳⽆改鬓⽑摧。

词,从它诞生之日起,便因其独具的文化因子而呈现出特有的柔媚香艳的风格特征。

所谓"词为艳科","诗庄词媚","诗之境大,词之境狭"等等,都是在强调"词别是一家",与传统的诗歌不同,婉约派也因此而被视为词坛之正宗。

虽然在艳情诗中同样也存在着"浓艳香软"的内容,但"诗庄词媚"的事实却依然存在。

可见问题不在于诗歌是否能写媚艳的内容,而在于诗歌是否具有如同词一样的能够充分展现那种特有的媚艳情趣的"功能"。

结构是功能的积淀。

通过对结构的分析来把握诗词的表现功能,并进而阐释"诗庄词媚"的成因,应是一条有效的途径。

一在中国古代诗歌中,以整齐的五七言为代表的"齐言"是最典型的形式。

因为它是以整齐规范的外观与灵活多变的内在结构相结合而建构起的既具有稳定的形态又具有活泼的生命的艺术形式。

稳定的形态与活泼的生命构成的对立统一正与"中庸"的人生宗旨相一致。

因而它也就成为最能表现中国古代知识分子心态的艺术形式。

在诗歌中,每押一次韵便意味着一个独立的语言单位的获得。

但在中国古代的大部分古体诗歌中,只有四个诗句,即两个韵脚,才能构成一个独立的诗歌结构单位,并在诗歌的整体背景上被"凸现"出来。

这是因为:第一,自诗经时代开始,大部分民歌便是以四句歌词为一个独立的结构单位的。

因为这种结构形式最易于被民间歌手掌握。

过短,难以表述一个相对完整的内容;过长,则难以驾驭。

文人诗歌从一开始便自觉地继承了这种传统。

第二,在远古,歌乐本是一体。

演唱四句歌词的长度正应该是乐曲的基本长度。

因而诗歌又必然地要受到乐曲长度的限制,维护从四个诗句为一个结构单位的传统。

第三,通过对比来说明抽象的情感与事物,是远古时期最常见的语言表述形式之一。

唐宋词研究知识点总结一、唐宋词的产生背景唐宋词产生于中国古代的士人社会,其产生背景与当时的社会文化政治环境密切相关。

唐代是中国文化史上一个辉煌的时期,社会经济繁荣,文化艺术蓬勃发展。

在这样的时代背景下,诗歌成为了士人们表达情感、抒发情怀的重要方式。

唐代的诗歌有很高的艺术成就,对后世的词坛产生了深远的影响。

宋代是一个政治、经济相对稳定的时期,文人士大夫地位得以巩固,他们以词作为表达情感的手段。

由于宋代的社会环境不同于唐代,唯美的意蕴被更多的落实到生活的方方面面,词的精致风格也得以迅速发展。

此时,以苏轼、柳永等人为代表的文人更是使得词的发展成熟化。

二、唐宋词的特点1. 抒情性强:唐宋词以抒发个人情感、表达个人情思为主要特点,词人在词中表达自己的心情、沉思感慨,塑造了大量具有浓厚个人色彩的词作。

2. 精炼简练:唐宋词追求言简意赅、言练意密,字数较少,但意味深远,言简意赅。

3. 音乐性:唐宋词创作的出发点就是歌谣音乐,因此音乐性成为了词的一个重要特点,词的字调谐对和韵律感较强。

4. 言情脉脉:唐宋词以爱情为主题的情感表达居多,使人感到浓浓的爱情色彩。

三、唐宋词的流派1. 唐词:唐代的词歌广泛流传,创作风格包罗万象。

陆游称唐词"赋薪火之功以补彼国之不足",指出盛唐词风给后代留下了广阔的词土。

唐代的词以歌行为主,突破了古代诗歌的格律约束,更富有自由创新的精神。

在唐代词人中,王之涣、李白被誉为唐代词坛“辅弼之臣”。

2. 宋词:宋词的发展呈现了多样化的趋势,不仅在形式上有所变化,而且在题材和情感的表现上有所发展。

苏轼对理论与创作的有力推动,徽宗对文学的提倡,更进一步促进了宋词的繁荣与发展。

在宋代词人中,苏轼、辛弃疾、柳永在宋词发展过程中占据非常举足轻重的地位。

四、唐宋词的代表词人1. 李清照(1084—1151):李清照是宋代杰出的女词人,她的词作在中国古代词坛上占有重要地位。

她的词以抒发女性的柔婉之情,表达对生活的热爱与对美好的向往。

的新体诗,是以音乐为本体的。

“曲子”是词最初的名称。

2.曲子是词的最初名称,以曲子称词,鲜明地体现出词与音乐的紧密关系。

长短句之称标志着词已经逐渐摆脱了音乐的附属地位,是以词的语言句式特点取代了音乐的特点。

诗馀是就词和诗的点。

2、唐诗中的七言诗往往被称为“长句”,五言诗被称为“短句”。

所谓。

是相对后起的一个概念。

曲子侧重强调其音乐性,长短句转 而以文学性为主,诗馀则是就是词与诗的关系而起的一个新名词。

2、俞彦认为是“诗亡然后词作,故曰馀也。

” 3、况周颐说:“诗馀之‘馀’,作‘赢馀’之‘馀’解。

词之情、文、节奏,并皆有馀于诗,故曰‘诗脉解,视词为诗歌之剩义,不承认词体的独立地位。

事实上,词的兴起不是以诗歌之亡为前提的。

3.作丰富而有韵味解。

4、词与诗相比,所“馀”者何?乃所谓和声、泛声、虚声、散声也。

(从音乐作模式有关。

2、“倚声”一词大概在中唐时期就为尊词王灼、朱以乐府为中心,认为以词婉约浮艳的风格认为词起源于隋代初唐填词所倚的燕乐至隋代已初步成形。

以七调和十二律而成八十四系统,包含胡乐、俗乐和清乐三类。

中提出的一个概念。

词在语言风格上侧重浮艳。

宋人在唱词风格方面独重女音。

四字是王国维给词的体性下的定义,“词之为体,要眇宜修。

”“要眇宜修”四字的 意思大概是形容一种精巧细致富有于女性修饰之美的一种特质。

2、缪铖“细美幽约”。

出自缪铖的《论词》,他把词的特质和词的起源结合起来,是具有启迪《蕙心词话》。

他的词心词境说相当于创作中主客体之间的关系。

词境相对客观,词心则相当于创作主体,是天资、学力、阅历等的综 合反映。

词的创作就是词心与词境的有机结合,两者是一种相互依存的关系。

3、中国自古以来由于地域的辽阔,在文化取向上就一直存在南北的不同。

南方文学的典范, 词往往被称为“南词”。

在唐宋词人中,从其籍贯来考察,重要的词人或者说是在所有的词人中,占 籍南方或在南方有仕履经历的,在总共800多人中,南方占了82%,其中浙江最多,其次是江西、 张炎的“清空”貌,质实的词写得典雅奥博,但过于胶着于写作对象,所以显得板滞。

1.试论李贺的生命悲剧意识及其诗歌的艺术特点。

参考答案:(提纲)李贺最有影响的是他那些强烈的生命悲剧意识的诗作。

正所谓"日月飞逝于上,体貌日衰于下",病弱的身躯与强大的灵魂构成了巨大的反差,李贺似乎常常感受到死神的降临而对生命表现出无限的焦灼、深刻的思索和和强烈的渴望。

钱钟书先生在《谈艺录》中说:"细玩昌谷集,含侘傺牢骚,时一抒泄而外,尚有一作意,屡见不鲜。

其于光阴之速,年命之短,世变无涯,人生有尽,每感怆低徊,长言永叹。

"他对自己的衰病反复吟咏:"日夕著书罢,惊霜落素丝。

镜中聊自笑,讵是南山期。

""壮年抱羁恨,梦泣生白头。

""病骨犹能在,人间底事无?""秋姿白发生,木叶啼风雨。

""咽咽学楚吟,病骨伤幽素。

""吴霜点归鬓,身与蒲塘晚。

"因此,他惟恐时光流逝,要"长绳系日",使"老者不死,少年不哭",有时甚至要"捶碎千年日长白",要"一日作千年,不须流下去",进而"酒酣喝月使倒行"。

当然,他也完全明白,"彭祖巫咸几回死","天上几回葬神仙"。

所以,死亡的意象在他的诗中显得那样地密集与沉重:"一方黑照三方紫,黄河冰合鱼龙死","桂叶刷风桂坠子,青狸哭血寒狐死","津头送别唱流水,酒客背寒南山死"。

这就给他的诗歌染上了浓郁的生命的悲剧意识,使任何一个思索生命的人都无法轻松地超迈过去。

因此,李贺要沟通神仙和幽冥两个世界,以无所羁绊的诗性想象来祈求生命的永恒。

那幽冥世界是阴森恐怖的。

"秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧。

"(《秋来》)冥界之中,同样有怀才不遇的幽愤,尤其是苏小小那凄艳无比而又孤寂无依的灵魂。