五大教学理论主张对比分析

- 格式:pdf

- 大小:230.94 KB

- 文档页数:7

主流教育学理论教育是社会发展的重要组成部分,而教育学作为研究教育的科学,从不同的学派和理论角度探讨教育的本质、目的和方法。

本文将介绍几种主流的教育学理论,并分析它们的优劣及适用场景。

一、行为主义理论行为主义理论将教育视为外部刺激对个体行为的塑造和调控。

它强调学习是一种机械的反应,通过反馈和强化来培养所需的行为。

典型的代表是美国心理学家斯金纳,他的操作条件反射理论成为行为主义的重要基石。

行为主义理论的优势在于强调观察和实证研究,对于学习的过程和结果有明确的预测和控制。

然而,它忽视了内在的认知和情感因素,过分强调外部的刺激和反馈,有时会导致机械化的教育模式,缺乏灵活性和创造性。

二、认知发展理论认知发展理论关注个体内在的思维和认知结构,认为学习是通过内在的活动和思维的重组来实现的。

苏联心理学家维果茨基和瑞士心理学家皮亚杰提出的构建主义和认知发展理论,成为认知心理学的重要基础。

认知发展理论的优势在于强调学习者的主动参与和思考,鼓励探究和解决问题的能力。

它关注个体的发展阶段和认知水平,因此融入教学内容和方法更加精准和针对性。

然而,认知发展理论过于注重个体内在的发展,忽视了社会和文化背景对学习的影响。

三、社会学习理论社会学习理论认为学习是通过观察和模仿他人的行为来实现的。

它强调个体对社会环境的感知和参与,强调与他人的互动和合作。

代表性的学者是美国心理学家班杜拉,他提出了社会认知理论。

社会学习理论的优势在于强调社会环境对学习的重要性,通过模仿和参与他人的行为来提高学习效果。

它关注学习者的情感和社会技能的培养,提倡协作和互助的学习方式。

然而,社会学习理论忽视了个体自身的主动性和思维过程,有时可能过于依赖他人的示范和指导。

四、人本主义理论人本主义理论将教育看作是个体全面发展和自我实现的过程。

它强调尊重学生的人格和需要,关注情感和心理层面的发展。

美国教育学家马斯洛在其需求层次理论中提出了人本主义理论的基本思想。

人本主义理论的优势在于看重学生的主观体验和潜能的开发,鼓励学生的创造性和自主性。

一、发展性教学理论与结构主义教学理论的比较(一)教学目的的比较:发展性教学是前苏联著名心理学家和教学专家列·符·赞可夫经过20年的持续研究于1975年总结形成的。

其理论的教学目的是以“尽可能大的教学效果来促进学生的一般发展”。

这句话所要达到的目标主要包含了三层含义:其一是“一般发展”,即“不仅发展学生的智力,而且发展情感、意志品质、性格和集体主义思想。

”其二是以“尽可能大的教学效果”来促进一般发展。

在赞可夫看来,教学效果并非仅指“掌握知识”,因为他极力反对关于“掌握了知识,能力就自然得到发展”的观点。

为改变学生死记硬背,能力受到忽视这一现状,他提出了掌握知识与发展能力的辩证关系。

因此,“尽可能大的教学效果”实际指掌握更多的知识,充分发展能力;其三是“促进”学生的发展,他期望的教学不是“等待”学生的发展,而是应积极主动地促进学生的发展,教学必须走在学生发展的前面,这一思想是对维·果茨基”最近发展区”理论的借鉴。

机构主义教学理论集中反映在《教育过程》这本书中。

此书是美国著名认知心理学家杰罗姆·S·布鲁纳1959年完成的。

他认为智力的开发,知识的获得,技能的形成是教育、教学最一般的目的。

教学在“帮助学生获得最好的智力发展”的同时,必须让学生获得良好的知识,即知识的基本结构。

结构主义教学理论重视开发学生的智力,获得良好的知识结构,但实现这一目的不是无条件的。

相反,他十分强调学生学习的动机和情感,特别赞赏学生学习的内部动机,希望通过求知欲、互助欲和成功欲来提高学习效率。

(二)教学内容的比较发展性教学理论主张“理论知识起主导作用”,“以高难度进行教学”和“以高速度进行教学”的原则。

“理论知识”是指相对于那些技巧而言的规律性知识。

它不仅是关于现象本身的知识。

更重要的是关于现象之间相互联系的本质性知识。

“高难度”是针对过去教学中如“教材难度不够”等问题提出的,并不是越难越好,而有质的规定,难度应定位于“现有发展水平”之上,落实于“最近发展”之中。

五大基本教育理论2011-04-20 13:42:272011-4-6 20:11:39近二十年以来,把学生作为知识灌输对象的行为主义学习理论,已经让位于把学生看作是信息加工主体的认知学习理论。

当前国内外各级各类学校教学改革的关键在于:能否打破传统的教学模式。

这种“以教师为中心,教师讲、学生听”为特点的教学模式既不能保证教学的质量与效率,又不利于培养学生的发散性思维、批判性思维和创造性思维,不利于培养具有创新精神和实践能力的人才。

为了改变这种状况,国内外的许多教育工作者、教育学家、教育技术专家多年来从理论与实践两个方面作了大量的研究与探索,建构主义学习理论、缄默知识理论、元认知理论、多元智能理论和创新理论等正是这种努力所取得的主要理论研究成果。

一、建构主义学习理论(一)、建构主义的发展历史建构主义理论的内容很丰富,但其核心只用一句话就可以概括:以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构(而不是像传统教学那样,只是把知识从教师头脑中传送到学生的笔记本上)。

以学生为中心,强调的是“学”;以教师为中心,强调的是“教”。

这正是两种教育思想、教学观念最根本的分歧点,由此而发展出两种对立的学习理论。

由于建构主义所要求的学习环境得到了当代最新信息技术成果的强有力支持,这就使建构主义理论日益与广大教师的教学实践普遍地结合起来,从而成为国内外学校深化教学改革的指导思想。

(二)、建构主义学习理论建构主义学习理论的基本内容可从“学习的含义”(即关于“什么是学习”)与“学习的方法”(即关于“如何进行学习”)这两个方面进行说明。

教材对比的理论基础1. 理论背景教材对比作为一种常用的教学方法,在教育领域中得到了广泛的应用。

教材对比的理论基础可以追溯到教育心理学和教育学的相关理论,尤其是在认知学派和构造主义理论的支持下。

1.1 认知学派理论认知学派认为学习是一个主动的、个体内部的过程,学生通过主动主动地构建自己的知识体系。

▶主要理论: - 龙岗认知理论:认为学习者通过与教材和新知识进行对比,将新知识与已有的知识相结合,进而促进自己的学习。

- 意义理论:强调学习者对知识的理解和意义的主动追求,认为学习者需要主动与教材进行对比,构建自己的个体认知结构。

1.2 构造主义理论构造主义理论认为学习是一个社会性活动,学生通过与教师和同伴的合作交流来获得新的知识和理解。

▶主要理论: - 社会建构主义理论:倡导教师和学生之间的互动,强调学生通过与教材和他人的对比来共同构建知识。

- 观摩学习理论:强调学生通过观察、模仿和对比他人的行为、思维和语言,从而获得新的知识和技能。

2. 教材对比的意义教材对比作为一种教学方法,具有以下几个方面的意义:2.1 激发学生的学习兴趣通过对比不同教材、不同版本的教材,学生可以更加全面地了解和掌握所学内容。

这种对比可以激发学生对学习的兴趣,提高学习的积极性。

2.2 增进理解和认知教材对比可以让学生通过比较和对照来理解和认知知识,从而加深对所学内容的理解。

通过对比,学生可以发现知识之间的联系和差异,加深对知识的记忆和理解。

2.3 培养批判性思维教材对比可以培养学生的批判性思维能力。

学生需要通过对比不同教材的优缺点、逻辑和论证,分析和评价其中的差异和优劣。

这种批判性思维能力对学生的终身发展都是非常重要的。

3. 教材对比的实施策略3.1 教师引导教师在教学中可以起到引导学生进行教材对比的作用。

教师可以设计特定的任务或问题,要求学生对比不同教材,并将比较结果进行讨论和总结。

教师还可以提供一定的背景知识和指导,帮助学生进行对比分析。

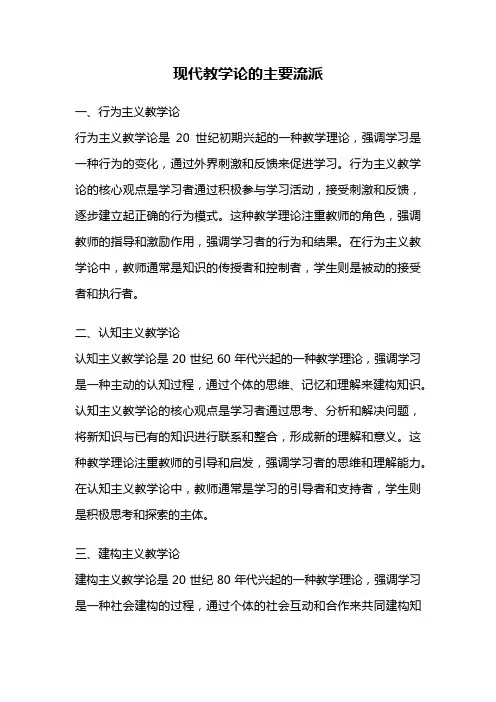

现代教学论的主要流派一、行为主义教学论行为主义教学论是20世纪初期兴起的一种教学理论,强调学习是一种行为的变化,通过外界刺激和反馈来促进学习。

行为主义教学论的核心观点是学习者通过积极参与学习活动,接受刺激和反馈,逐步建立起正确的行为模式。

这种教学理论注重教师的角色,强调教师的指导和激励作用,强调学习者的行为和结果。

在行为主义教学论中,教师通常是知识的传授者和控制者,学生则是被动的接受者和执行者。

二、认知主义教学论认知主义教学论是20世纪60年代兴起的一种教学理论,强调学习是一种主动的认知过程,通过个体的思维、记忆和理解来建构知识。

认知主义教学论的核心观点是学习者通过思考、分析和解决问题,将新知识与已有的知识进行联系和整合,形成新的理解和意义。

这种教学理论注重教师的引导和启发,强调学习者的思维和理解能力。

在认知主义教学论中,教师通常是学习的引导者和支持者,学生则是积极思考和探索的主体。

三、建构主义教学论建构主义教学论是20世纪80年代兴起的一种教学理论,强调学习是一种社会建构的过程,通过个体的社会互动和合作来共同建构知识。

建构主义教学论的核心观点是学习者通过与他人的交流和合作,参与具体的实践和情境,共同构建知识和解决问题。

这种教学理论注重教师的引导和促进,强调学习者的社会交往和合作能力。

在建构主义教学论中,教师通常是学习的组织者和引导者,学生则是积极参与和合作的成员。

四、社会文化教学论社会文化教学论是20世纪90年代兴起的一种教学理论,强调学习是一种社会文化的过程,通过个体与社会、文化环境的互动来建构知识。

社会文化教学论的核心观点是学习者通过参与社会实践和文化活动,与他人进行合作和交流,逐渐掌握和运用文化工具和符号系统。

这种教学理论注重教师的引导和塑造,强调学习者的社会文化背景和文化认同。

在社会文化教学论中,教师通常是学习的伙伴和指导者,学生则是社会文化实践的参与者。

五、个性化教学论个性化教学论是近年来兴起的一种教学理论,强调学习是一种个体差异的过程,通过针对学生个体差异的教学设计和支持来促进学习。

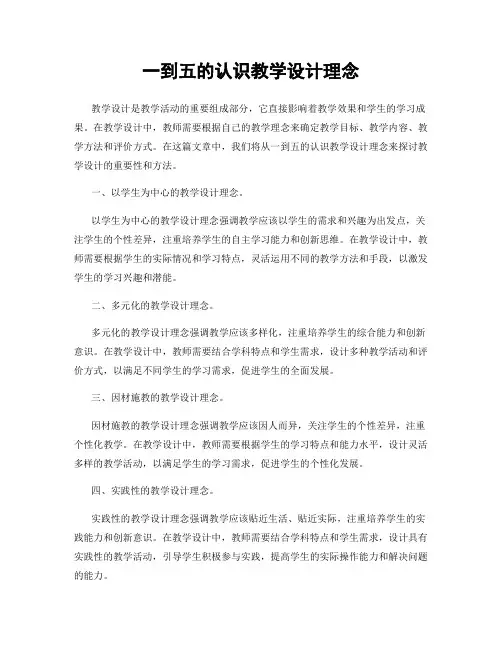

一到五的认识教学设计理念教学设计是教学活动的重要组成部分,它直接影响着教学效果和学生的学习成果。

在教学设计中,教师需要根据自己的教学理念来确定教学目标、教学内容、教学方法和评价方式。

在这篇文章中,我们将从一到五的认识教学设计理念来探讨教学设计的重要性和方法。

一、以学生为中心的教学设计理念。

以学生为中心的教学设计理念强调教学应该以学生的需求和兴趣为出发点,关注学生的个性差异,注重培养学生的自主学习能力和创新思维。

在教学设计中,教师需要根据学生的实际情况和学习特点,灵活运用不同的教学方法和手段,以激发学生的学习兴趣和潜能。

二、多元化的教学设计理念。

多元化的教学设计理念强调教学应该多样化,注重培养学生的综合能力和创新意识。

在教学设计中,教师需要结合学科特点和学生需求,设计多种教学活动和评价方式,以满足不同学生的学习需求,促进学生的全面发展。

三、因材施教的教学设计理念。

因材施教的教学设计理念强调教学应该因人而异,关注学生的个性差异,注重个性化教学。

在教学设计中,教师需要根据学生的学习特点和能力水平,设计灵活多样的教学活动,以满足学生的学习需求,促进学生的个性化发展。

四、实践性的教学设计理念。

实践性的教学设计理念强调教学应该贴近生活、贴近实际,注重培养学生的实践能力和创新意识。

在教学设计中,教师需要结合学科特点和学生需求,设计具有实践性的教学活动,引导学生积极参与实践,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

五、全面发展的教学设计理念。

全面发展的教学设计理念强调教学应该全面发展学生的各项能力,注重培养学生的综合素质和创新精神。

在教学设计中,教师需要结合学科特点和学生需求,设计多元化的教学活动,促进学生的全面发展,培养学生的批判性思维和创新能力。

总之,教学设计理念是教学设计的重要指导思想,它直接影响着教学的效果和学生的学习成果。

教师需要根据自己的教学理念,灵活运用不同的教学方法和手段,设计多样化、因材施教、实践性和全面发展的教学活动,促进学生的全面发展和提高教学效果。

教育学学习的主要理论1. 行为主义理论:行为主义理论认为,学习是通过外部刺激和强化来改变行为的过程。

根据行为主义理论,教师应该设计有效的教学方法和策略,以促进学生的学习和行为改变。

2. 认知主义理论:认知主义理论强调个体的认知过程和思维活动在学习中的重要性。

认知主义理论认为,学习是通过构建和重组知识结构来实现的。

教师应该关注学生的思维过程和认知发展,帮助他们建立有效的学习策略。

3. 建构主义理论:建构主义理论认为,学习是一个主动建构的过程,学生通过与环境的互动和合作来构建自己的知识。

建构主义理论强调学生之间的合作学习、问题解决和批判性思维。

教师应该提供丰富的学习资源和情境,以促进学生主动建构知识。

4. 社会文化理论:社会文化理论认为,学习是一个社会互动的过程,学生通过与他人的交流和合作来学习。

社会文化理论强调社会文化背景对学习的影响,教师应该关注学生的文化差异和背景,提供多样化的学习机会。

5. 人本主义理论:人本主义理论认为,学习应该关注学生的个性和自我实现。

人本主义理论强调学生的自主性和自我决定,教师应该提供支持和鼓励,帮助学生发展自己的兴趣和潜能。

这些理论提供了不同的视角和方法来理解和促进学生的学习。

教师可以根据学生的特点和需求,选择合适的教学理论和策略,以提供有效的教育。

教育学学习的主要理论2. 认知主义理论:认知主义理论强调个体的认知过程和思维活动在学习中的重要性。

认知主义理论认为,学习是通过构建和重组知识结构来实现的。

教师应该关注学生的思维过程和认知发展,帮助他们建立有效的学习策略。

例如,教师可以采用启发式教学方法,引导学生主动思考和解决问题,培养他们的批判性思维和创造性思维。

3. 建构主义理论:建构主义理论认为,学习是一个主动建构的过程,学生通过与环境的互动和合作来构建自己的知识。

建构主义理论强调学生之间的合作学习、问题解决和批判性思维。

教师应该提供丰富的学习资源和情境,以促进学生主动建构知识。

教学设计前沿理论有哪些教学设计前沿理论有很多,下面将介绍其中一些重要的理论:1.构建主义教学理论:构建主义教学理论强调学生的主动参与和探索。

它认为学生通过自己的经验和活动建立新的知识和理解。

教师的角色是引导学生的学习过程,提供适当的挑战和支持。

2.多元智能理论:多元智能理论认为每个学生都有自己的智力和学习偏好。

根据这个理论,教师应该根据学生的智力类型和学习风格提供不同的教学方法和资源,以满足每个学生的需求。

3.差异化教学理论:差异化教学理论强调每个学生的个别差异和需求。

根据这个理论,教师应该根据每个学生的能力和兴趣设置不同的学习目标和评估方法,以确保每个学生都能获得成功。

4.社会文化理论:社会文化理论认为学生的学习是社会环境和文化背景的结果。

根据这个理论,教师应该创造一个支持学生学习和发展的社会环境,提供适当的参与和支持。

5.认知负荷理论:认知负荷理论主要关注学生的学习过程和认知资源的使用。

根据这个理论,教师应该设计一些教学策略,以减轻学生的认知负荷,帮助他们更好地理解和应用新的知识。

6.自我决定理论:自我决定理论认为学生对于自己的学习具有主动性和自治性。

根据这个理论,教师应该提供适当的支持和鼓励,帮助学生发展他们的自主学习能力。

7.社会认知理论:社会认知理论主要关注学生的学习和发展是通过社会交互和社会参与的过程。

根据这个理论,教师应该提供适当的社会支持和指导,帮助学生参与到有意义的学习活动中。

以上是一些教学设计前沿理论的简要介绍。

在实际的教学中,教师可以根据自己的教学目标和学生的特点选择适合的理论,并结合教学实践进行灵活的教学设计。

最重要的是,教师应该不断更新自己的教学理念和方法,以适应不断变化的教育环境和学生需求。

一到五的认识教学设计理念

一,个性化教学设计理念。

在教学设计中,个性化教学理念是非常重要的。

每个学生都是独一无二的个体,他们拥有不同的学习风格、兴趣爱好和学习能力。

因此,教师需要根据学生的个性特点,设计出符合他们需求的教学内容和方法,使每个学生都能够得到最大程度的学习收益。

二,灵活性教学设计理念。

灵活性教学设计理念强调在教学过程中要灵活应对各种情况。

教师需要根据学

生的反馈和实际情况,灵活调整教学内容和教学方法,以确保学生能够有效地掌握知识和技能。

这种灵活性教学设计理念能够更好地满足学生的需求,提高教学效果。

三,合作性教学设计理念。

合作性教学设计理念强调学生之间的合作学习。

在教学设计中,教师可以设计

各种合作学习活动,让学生之间相互合作,共同解决问题和完成任务。

通过合作学习,学生可以相互借鉴、相互学习,提高学习效率和学习动力。

四,探究性教学设计理念。

探究性教学设计理念注重培养学生的探究精神和问题解决能力。

在教学设计中,教师可以设计各种探究性学习任务,让学生通过自主探究和实践,深入理解知识,培养解决问题的能力。

这种探究性教学设计理念有助于培养学生的创新思维和综合能力。

五,反思性教学设计理念。

反思性教学设计理念强调教学过程中的反思和总结。

在教学设计中,教师可以设计各种反思性学习任务,让学生在学习过程中不断反思和总结,加深对知识的理解。

通过反思性学习,学生可以更好地掌握知识,提高学习效果。

中小学教师应该知道的五种课程流派中小学教师应该知道以下课程理论流派:一、儿童中心课程论儿童中心课程又称经验主义课程,其主要代表人物有杜威、罗杰斯等。

儿童中心课程的主要观点包括以下几个方面:第一,学生是课程的核心;第二,学校课程应以学生的兴趣或生活为基础;第三,学校教学应以活动和问题反思为核心;第四,学生在课程开发中起重要作用。

【评论】经验主义课程看到了学科中心主义的不足,看到了学生在学习中的作用,对于现代课程的改造起到了重要的理论指导作用。

但是,由于它过分注重经验,强调心理逻辑,重视实用性,以至于对知识的系统性,学科自身的逻辑性、学术性照顾不够,具有浓重的实用主义和自然主义色彩。

二、学科中心课程论学科中心课程的主要代表人物有布鲁纳、施瓦布等。

该课程流派的主要观点包括:第一,知识是课程的核心;第二,学校课程应以学科分类为基础;第三,学校教学以分科教学为核心;第四,以学科基本结构的掌握为目标;第五,学科专家在课程开发中起重要作用。

【评论】从其基本观点可以看出,学科中心主义看到了学科知识的发展价值,看到了现代社会知识剧增所带来的社会知识增长的无限性与个体知识增长的有限性之间的矛盾,试图通过学科结构的掌握来解决这一问题,有其积极意义。

但是,由于学科中心主义过分注重知识,强调学科逻辑,重视学术性,以致于对于经验、心理逻辑、实用性有所忽视,且具有浓厚的精英主义色彩。

三、社会中心课程论社会中心课程论又称社会改造主义课程论,主要代表人物有布拉梅尔德、弗莱雷等。

该课程流派的主要观点包括:第一,社会改造是课程的核心;第二,学校课程应以建造新的社会秩序为方向;应该把学生看作社会的一员;第三,课程知识应该有助于学生的社会反思;课程的价值既不能根据学科知识本身的逻辑来判断,也不能根据学生的兴趣、需要来判断,而应该有助于学生的社会反思,唤醒学生的社会意识、社会责任和社会使命;第四,社会问题而非知识问题才是课程的核心问题;第五,吸收不同社会群体参与到课程开发中来。

一到五的认识教学设计理念一,认知教学设计理念。

认知教学设计理念强调学生的认知发展和思维能力的培养。

在教学设计中,教师应该注重学生的认知过程,引导学生主动探索和思考,培养他们的批判性思维和问题解决能力。

通过合理的教学设计,可以帮助学生建立起扎实的知识结构,提高他们的学习效果和学习兴趣。

二,建构主义教学设计理念。

建构主义教学设计理念强调学生的主动参与和建构知识的过程。

在教学设计中,教师应该为学生提供丰富的学习资源和情境,引导学生通过实践和合作来建构知识,培养他们的学习兴趣和学习能力。

通过合理的教学设计,可以帮助学生建立起自主学习的意识和能力,提高他们的学习主动性和创造性。

三,情感教学设计理念。

情感教学设计理念强调学生的情感体验和情感发展。

在教学设计中,教师应该注重学生的情感需求,创设轻松愉快的学习氛围,引导学生积极参与学习,培养他们的学习兴趣和学习动力。

通过合理的教学设计,可以帮助学生建立起积极的情感态度和价值观念,提高他们的学习效果和学习质量。

四,社会性教学设计理念。

社会性教学设计理念强调学生的社会交往和社会实践。

在教学设计中,教师应该注重学生的社会性需求,创设合作共赢的学习环境,引导学生通过合作和交流来建构知识,培养他们的团队合作和沟通能力。

通过合理的教学设计,可以帮助学生建立起积极的人际关系和社会责任感,提高他们的学习动力和学习效果。

五,个性化教学设计理念。

个性化教学设计理念强调学生的个性发展和个性需求。

在教学设计中,教师应该注重学生的个性差异,灵活运用多种教学方法和手段,根据学生的个性特点和学习需求,设计个性化的学习任务和评价方式,培养他们的自主学习和自我发展能力。

通过合理的教学设计,可以帮助学生建立起积极的学习态度和学习信心,提高他们的学习效果和学习自觉性。

以上五种教学设计理念,都是为了促进学生的全面发展和个性成长,帮助他们在学习中实现自我价值和社会价值。

教师在教学设计中,应该根据学生的特点和需求,灵活运用不同的教学理念,设计多样化的教学活动,为学生提供丰富多彩的学习体验和成长空间。

如何对儿童进行启蒙?陶行知先生的“五大主张”为我们提供了线索:教师要善于发现生活中蕴含的教育素材,仔细观察儿童的兴趣点,不断钻研探索挖掘新教育素材,培养儿童独立思考、触类旁通的能力。

下面我将结合幼儿园“杜鹃花节”系列主题课程中的学习故事,深度阐述陶行知先生“五大主张”下的教学实践。

一、知行合——让学习脚踏实地陶行知先生认为,认识来源于实践,实践是认识的基础,以认知为指导的行动才能行之有效。

亦如荀子曰:知为行之始,行为知之成。

教师应架起“观察研究”的显微镜,适时呼应儿童的认知需求,鼓励其操作摆弄,获得真知。

案例一:杜鹃花镜子的秘密圆圆拿出三块镜子,一块平放在桌子上,另两块挨着成一个尖角,镜子变成一个三角形。

“老师,你在镜子里看到了珠子图案吗?每一面镜子里的图案还长得一模一样呢!”“那你知道为什么每一面镜子的图案都一样呢?”“因为我的珠子都在照镜子呀!”“是啊,要是能变出更多的珠子图案,就更厉害了!”她兴奋地又添了一块镜子,倒了,扶起,倒了再扶起。

多次的失败让圆圆找到了“支撑点”,她用盒子撑在镜子后面,不停地切换着,边摆弄边嘟囔:“原来只要多一面镜子靠在一起,就会多出一个图案呀!就跟万花筒一样啊!”好奇心的“哇时刻”:圆圆专注的游戏状态让她发现了“反射”的现象;灵巧的小手建构出简易“万花筒”;探究的小脑联想到反射的规律。

如果圆圆是一名小科学家,那她已经收获了最了不起的“研究成果”!大胆假设,敢于想象:通过和镜子、珠子的互动,圆圆大胆丰富的假设得到了最有利的验证。

这个过程进一步激发起圆圆对万花筒的设想和探索,为圆圆积累了丰富的探究经验,也获得了极大的成就感。

寻找身边的“反射”:我们发动家长资源,和孩子寻找“反射”都藏在了哪里。

这样一来,平时的生活经验被挖掘了出来:“我家汽车的后视镜可以看到后面车辆的行使情况”……寻常的经验给孩子带来了极大的满足。

动动手,一起来做“万花筒”:小小的镜子如此有趣,孩子提出动手做一做。

教育教学理论解读一、引言教育教学理论是指对教育和教学活动的规律和原理进行研究和解析的一门学科。

它涉及到教育目标的确定、教学方法的选择、学生评价的制定等多个方面。

本文将解读几种常见的教育教学理论,探索其背后的理念和原则。

二、行为主义理论行为主义理论是20世纪初兴起的一种教育教学理论,重点关注学习者的外部行为和反应。

它认为学习是一种被动的过程,学习者通过接收刺激,产生相应的反应来获取知识和技能。

根据行为主义理论,教师应该通过清晰的目标设定和明确的奖惩机制来引导学生的学习。

例如,当学生正确回答问题时,教师给予奖励,当学生犯错时,教师给予惩罚,以此增强学生的学习动机和表现。

然而,行为主义理论也受到了一些批评。

有人认为过于关注学习者的外在行为,忽视了内在的认知过程。

同时,过度重视奖励和惩罚也可能导致学生对学习的兴趣逐渐减退。

三、认知主义理论认知主义理论着重强调学习者的思维过程和知识结构。

它认为学习是一种主动、有意识的过程,学习者通过理解和组织信息来建构知识。

根据认知主义理论,教师应该提供具有挑战性和启发性的学习任务,以促进学生的思维发展。

教师可以采用启发式教学法,引导学生进行探究式学习,培养他们的问题解决能力和创新能力。

然而,认知主义理论也受到了一些质疑。

有人认为它忽视了情感因素在学习中的作用,过于强调了学习者的理性思维。

此外,认知主义理论也无法解释一些非意识的学习现象,如条件反射和直觉。

四、构建主义理论构建主义理论强调学习者在建构知识过程中的主动参与和社会交互。

它认为学习是一种个体和社会共同建构的过程,学习者通过与他人的互动,将新的信息和经验整合到已有的知识结构中。

根据构建主义理论,教师应该创设有利于学生交流和合作的学习环境,鼓励学生提出问题、质疑和探索。

教师扮演着学习的引导者和支持者的角色,为学生提供适当的指导和反馈。

然而,构建主义理论也有其局限性。

有人认为它过于强调了学生的主动性,忽视了教师在学习中的重要作用。