经济建设的发展和曲折

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:29

第8课中国社会主义经济建设的曲折发展中国的社会主义经济建设经历了复杂而曲折的发展过程。

自1949年中华人民共和国成立以来,中国经济取得了令世界瞩目的成就,却也面临了一系列的挑战与困难。

本文将就中国社会主义经济建设的发展历程以及相应的挑战进行探讨。

1949年中国共产党在中国大陆取得政权后,中国开始了社会主义经济建设的探索与实践。

在新中国的成立初期,国家实行了经济发展的重点是对传统农业经济进行改革和调整。

这一阶段的主要任务是进行土地改革和农业合作化运动,实现了农村经济的社会主义改造。

然而,随着国家建设的需要和对经济发展规律的探索,中国社会主义经济建设面临了一系列的曲折与困难。

在1958年至1961年的"大跃进"运动中,由于一些错误的政策决策以及过分追求经济增长而忽视了实际情况,中国经济遭到了沉重的打击。

这一时期出现了农村大规模的人工灌溉工程,导致农田退化,严重耗费了国家资源,对中国的经济产生了巨大的负面影响。

在“大跃进”之后,中国进行了严肃的思想启蒙和内部整顿,同时也进行了经济体制改革以及对经济发展策略的重新定位。

1963年,国家提出了以农业为基础、工业为主导的国民经济发展战略,这一战略为中国经济的曲折发展提供了新的方向。

然而,社会主义经济建设的曲折发展并没有就此止步。

在文化大革命的年代,中国再次陷入了苦难与挫折。

这个时期的动荡和制度的混乱导致了经济的大规模破坏,工业生产几乎停滞,农田耕作也遭受了严重的影响。

整个国家的发展都陷入了停滞与混乱之中。

直到1978年邓小平发起的改革开放,中国经济才开始走出困境。

随着改革开放的深入,中国实行了一系列的经济改革措施,成功地推动了国家的经济发展。

这些改革包括农村经济的改革、城市经济的发展、对外开放以及市场经济体制的建立等。

这些举措使中国经济得以重新焕发活力,走上了持续快速增长的道路。

然而,中国社会主义经济建设的曲折发展还远未结束。

在经济快速增长的同时,也带来了一系列的新问题和挑战。

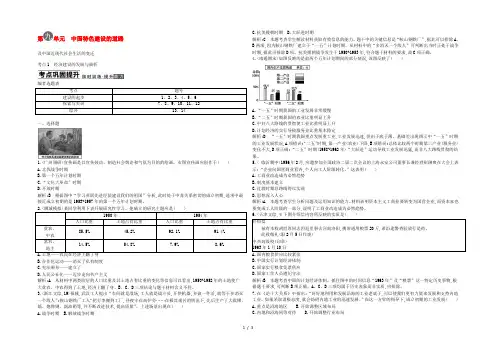

第单元中国特色建设的道路及中国近现代社会生活的变迁考点1 经济建设的发展与曲折编者选题表考点题号建设的起步1、2、3、4、5、6探索与失误7、8、9、10、11、12综合13、14一、选择题1.(广州调研)宣传画是以宣传鼓动、制造社会舆论和气氛为目的的绘画。

右图宣传画应创作于( )A.北伐战争时期B.第一个五年计划时期C.“文化大革命”时期D.开放时期解析:B 根据图中“学习苏联先进经验建设我们的祖国”分析,此时处于中苏关系密切的成立初期,选项中最接近成立初期的是1953~1957年的第一个五年计划时期。

2.(聊城模拟)某同学利用下表开展研究性学习。

他确立的研究主题应是( )1950年1954年人口比重土地占有比重人口比重土地占有比重贫农、中农85.5% 45.2% 92.1% 91.4%富农、地主14.5% 54.8% 7.9% 8.6%A.土地——农民在经济上翻了身B.合作化运动——消灭了私有制度C.宪法颁布——建立了D.人民公社化——迈步走向共产主义解析:A 从材料中两类阶层的人口比重及其土地占有比重的变化等信息可以看出,1950~1952年的土地使广大贫农、中农得到了土地,经济上翻了身。

B、C、D三项结论与题干材料含义不符。

3.(浙江文综,19)报载,武汉工人提出“车间就是战场,工人就是战斗员,开快机器,多做一件活,就等于多消灭一个敌人”;鞍山钢铁厂工人“把行李搬到工厂,昼夜守在高炉旁……在极其艰苦的情况下,先后生产了大批锹、镐、炮弹钢、副油箱等,并不断改进技术,提高质量”。

上述场景出现在( )A.战争时期B.解放战争时期C.抗美援朝时期D.大跃进时期解析:C 本题考查学生解读材料获取有效信息的能力。

题干中的关键信息是“鞍山钢铁厂”,据此可以排除A、B两项,因为鞍山钢铁厂建立于“一五”计划时期。

从材料中的“多消灭一个敌人”可判断出当时正处于战争时期,据此可排除D项。

抗美援朝战争发生于1950~1953年,符合题干材料的要求,故C项正确。

第11课经济建设的发展和曲折整体设计本课概述本节课主要介绍了从新中国建国到“文化大革命”结束,约30年时间内,我国经济建设的成败得失。

第一目“社会主义建设的起步”阐释了1949~1956年我党在向社会主义过渡过程中对经济建设的成功探索,主要包括国民经济的恢复、有计划的经济建设和对生产资料所有制形式的社会主义改造三方面内容;第二目“探索与失误”阐释了1956~1966年我国进入社会主义之后的十年全面建设过程,这期间既有八大的成功探索,也有因“左”倾错误而导致的“大跃进”和人民公社化运动;第三目“国民经济的劫难”则主要介绍了“文化大革命”动乱十年中的经济情况,这其中既有大幅度的下降也有短时间的恢复和回升。

总体来看,我国的国民经济建设是在成功和失误中曲折发展。

在教学时,教师应联系实际社会生活分析党的方针政策,充分调动学生观察社会、研究历史的兴趣。

思路设计●教学重点中共八大的正确决策、“大跃进”和人民公社化运动。

●教学难点20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。

●教学方法本课教学内容有极其鲜明的时代特征和较强的理论性,跨度长、难度大。

教学过程中应注意渗透基本理论,充分利用教材中的图片和文字资料,挖掘隐性知识,引导学生深刻全面地分析社会主义建设出现曲折的多方面原因,引导学生客观公正地看待党在经济建设过程中的失误。

三维目标知识与能力(1)引导学生理解生产力与生产关系之间的辩证关系;主观能动性与客观规律性之间的关系。

(2)分析社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生解释一般社会现象和历史问题的能力。

过程与方法(1)创设情境,解析史料,学习研究历史的基本方法。

(2)组织讨论,鼓励学生大胆思考和合作探究。

情感态度与价值观(1)中国共产党有能力领导人民进行经济建设。

(2)社会主义建设必须从国情出发,培养学生实事求是的精神和关注国情的意识。

教学设计导入设计诗词导入水调歌头游泳才饮长江水,又食武昌鱼。

单元概览新中国成立后,党和政府为建立一个富强的现代化国家进行了不断探索,最终形成了以改革开放为基本国策的社会主义市场经济体制,综合国力不断攀升。

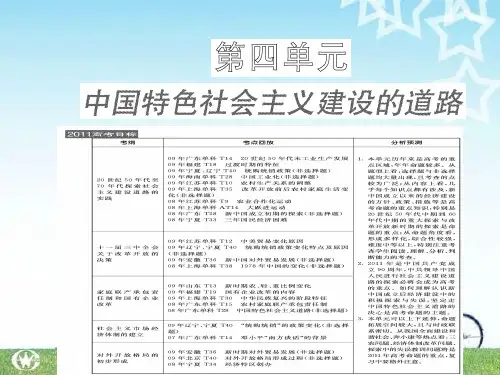

线索1新中国由新民主主义社会向社会主义社会过渡时期(1949~1956年)这一时期也是中国现代化的起步时期。

可分为国民经济的恢复和发展阶段(1949~1952年)与社会主义改造和社会主义工业化的起步阶段(1953~1956年),这一时期的重大历史事件有恢复和发展国民经济、“一五”计划、社会主义三大改造等。

线索2社会主义道路的探索时期(1956~1976年)这一时期也是中国现代化曲折发展的时期。

可分为两个阶段:一是全面探索社会主义建设道路的十年(1956~1966年),这一探索阶段既有成就也有失误,但党和国家始终以经济建设为中心;二是“文化大革命”的十年(1966~1976年),这是我国社会主义探索历程中最严重的失误阶段,党和国家的工作以阶级斗争为中心,偏离了社会主义经济建设的轨道,导致国民经济发展严重受损。

这一时期的主要历史事件有中共八大、社会主义建设的总路线、“大跃进”和人民公社化运动、国民经济调整的“八字”方针、1971年周恩来调整国民经济、1975年邓小平的全面整顿等。

线索3以经济建设为中心,实行改革开放伟大战略时期(1978年至今)这一时期是中国现代化建设逐步走向成熟的时期。

可分为两个阶段:一是改革开放的探索阶段(1978~1992年),主要是对改革开放建设道路的探索;二是改革开放的深化阶段(1992年至今),主要是对建立和完善中国社会主义市场经济体制的探索。

这一时期的主要历史事件有中共十一届三中全会、农村和城市经济体制改革、对外开放格局的初步形成、1992年“南方谈话”的发表和社会主义市场经济体制目标的确立等。

第25讲社会主义经济建设的发展和曲折一、国民经济的恢复(1949~1952年)1.背景:新中国成立初期,国民经济全面崩溃,形势严峻。

2.表现:工农业生产下降,交通堵塞,通货膨胀,人民生活困苦。

第11课经济建设的发展和曲折记一记经济建设的发展和曲折知识结构填一填经济建设的发展和曲折答题术语1.中华人民某某国成立后,仅用三年时间就完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

第一个五年计划的完成,为中国社会主义工业化建设奠定了初步基础。

2.三大改造的完成,使生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立。

3.1956年中共八大正确分析当时中国社会主要矛盾和主要任务,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。

4.全面建设社会主义时期,经济建设的主要失误有社会主义建设总路线、“大跃进”和人民公社化运动。

5.1960年党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,从1962年起,国民经济开始好转。

6.“大跃进”和人民公社化运动,特别是“文化大革命”,使中国的经济建设发展遭到严重挫折。

辨一辨1.怎样正确认识过渡时期的总路线?1953年6月,中共中央政治局讨论并制定了过渡时期总路线(从中华人民某某国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期),提出了社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举的指导方针。

根据总路线的要求,中央人民政府从1953年起开始执行第一个五年计划,其基本任务是集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础,有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

中国的社会主义建设由此起步。

2.社会主义工业化与社会主义改造的关系是什么?(1)工业化是保证社会主义完全胜利的经济前提,也是进行三大改造的基础。

(2)三大改造是建设社会主义经济制度的重大步骤,也是实行工业化的必要条件。

两者是变革生产关系和发展生产力的有机统一,被喻为“一体两翼”。

(3)社会主义工业化的实质是发展生产力;社会主义改造的实质是变革生产关系。

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路;社会主义制度基本确立起来,我国进入社会主义初级阶段。

3.如何准确区分“大跃进”与人民公社化运动?(1)“大跃进”涉及生产力方面,人民公社化运动涉及生产关系方面。

第11课经济建设的发展和曲折一、过渡时期(1949-1956,发展生产力与改革生产关系并举)1.国民经济的恢复(1949—1952)(1)背景:建国初严峻经济形势(2)措施:①土地改革(没收地主土地分给农民,确立农民土地私有制)。

②没收官僚资本和外国资本(改造为社会主义国营经济)。

③合理调整资本主义工商业(调整公私关系、劳资关系、产销关系)。

(3)结果:经济恢复,超过历史最高水平,为国家开展有计划的经济建设创造条件。

2. 一五计划(1953—1957)优先发展重工业(鞍钢、一汽、沈机等),为社会主义工业化奠定了初步的基础。

﹡优先发展重工业原因:①历史原因:我国重工业基础差底子薄②现实原因:增强国防实力的需要③外部原因:借鉴苏联优先发展重工业的成功经验﹡重工业集中在东北原因:①东北地区资源丰富,交通发达②工业基础好③地理位置优越,背靠苏联,便于接受援助3. 三大改造(1953—1956)①内容:对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。

②方式:农业——农业生产合作社。

(农民土地私有→土地集体所有)手工业——手工业生产合作社。

资本主义工商业——公私合营和赎买。

③意义:生产资料私有制变为公有制(实质),社会主义制度建立,建立社会主义计划经济,进入社会主义社会。

二、全面建设社会主义时期(1956—1966,曲折发展)1.中共八大(1956):①主要矛盾(建立先进的工业国和落后的农业国现状的矛盾)②主要任务(把落后的农业国变成先进的工业国)③评价:正确分析,成功探索,但并未坚持。

2.中共八大二次会议(1958):提出社会主义建设总路线“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。

(“左”倾错误)3.大跃进(1958):片面要求大办工业和农业,以大炼钢铁为中心,制定赶英超美的高指标,违背了客观经济规律。

(①以钢为纲,以粮为纲,片面追求速度,急于求成,导致国民经济比例失调;②过分夸大人的主观能动性)4.人民公社化运动(1958):(一大二公)规模大、公有化程度高、平均主义,超越了生产力发展水平(生产关系与生产力不相适应)。