《宏观经济学:原理与模型》第12章 国收收入核算 第05节 国民收入的基本公式(讲)

- 格式:doc

- 大小:152.00 KB

- 文档页数:7

宏观经济学第十二章的习题与答案第十二章国民收入核算、判断题(F, T)1农民生产并用于自己消费的粮食不应计入GDP( F )。

2?在国民收入核算中,产出一定等于收入,但不一定等于支出。

(T)F3?当我们测度一个特定时期所发生的事时,我们涉及的是一个流量。

(T )4?在进行国民收入核算时,政府为公务人员加薪,应视为政府购买。

(T)5. 用支出法计算的GD包括消费支出、投资支出、政府支出和净出口的总和。

(T )~F6. 用收入法计算的GD中包括折旧,但折旧不属于要素收入。

(T)7. 用支出法计算GD时的投资是净投资。

(F)&住宅建筑是消费者的耐用品,在国民收入帐户中,被作为消费者支出处理。

(F )9?在国民收入核算中所说的储蓄恒等于投资,是指计划的储蓄恒等于计划的投资。

(T )F10. 对一个国夕卜净要素收入为负的国家而言,GD应小于GNP (F )11. 同样是建筑物,如被居民和企业购买属于投资,如被政府购买则属于政府购买。

(F )斤12. 用收入法核算GDP 寸,政府公债利息应计入GDP因为政府举债有相当部分用于生产性目的。

(F )13.个人收入即个人消费支出与储蓄之和。

( F )1.F2.F3.T .4.T5. F6.T7 .F8.F9.F10 . F11.T12.F13 .F二.单项选择题1、GD核算中的劳务包括(C) DA.工人劳动 B .农民劳动 C .工程师劳动 D .保险业服务2、下列产品中不属于中间产品的是:(B)A .某造船厂购进的钢材B .某造船厂购进的厂房C .某面包店购进的面粉D .某服装厂购进的棉布3. 已知某国的期初资本存量为30000亿美元,它在该期生产了8000亿美元的资本品,资本折旧为6000亿美元,则该国当期的总投资与净投资分别为(D)A 2 000亿美元和24 000亿美元B 、8 000亿美元和36 000亿美元C 8 000亿美元和6 000亿美元D 、8000亿美元和2000亿美元4.在一个四部门经济模型中,GDP= (B)A.消费十净投资十政府购买十净出口B.消费十总投资十政府购买十净出口C.消费十净投资十政府购买十总出口 D ?消费十总投资十政府购买十总出口5、在统计中,社会保险税的变化将直接影响(D)A GDP B、NDP C、NI D 、PI6 ?下列各项中不属于总投资的是(A)A.商业建筑物和居民住宅B、购买耐用品的支出C商业存货的增加 D 、购买设备的支出7.名义GD为1100,实际GD为1000,则GDP折算指数为(C)A. 9 . 09 B . 90. 91 C . 1 . 11 D . 1108、下列哪一项不列入国内生产总值的核算?( B)A.出口到国外的一批货物;B .政府给贫困家庭发放的一笔救济金:c.经纪人为一座旧房买卖收取的一笔佣金:D .保险公司收到一笔家庭财产保险.9、一国的国内生产总值小于国民生产总值,说明该国公民从外国取得的收入(A )外国公民从该国取得的收入 A.大于,B .小于,C.等于:D .可能大于也可能小于.10、今年的名义国内生产总值大于去年的名义国内生产总值,说明(D )。

第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的,有效的,而从宏观看却是不合理的,无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究的对象不同.微观经济学研究组成整体经济的单个经济主体的最优化行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题.(3)中心理论不同.微观经济学的中心理论是价格理论,所有的分析都是围绕价格机制的运行展开的,而宏观经济学的中心理论是国民收入(产出)理论,所有的分析都是围绕国民收入(产出)的决定展开的。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要表现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化.为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架.(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析作为主要的分析和研究方法.(3)微观经济学是宏观经济学的基础。

当代宏观经济学越来越重视微观基础的研究,即将宏观经济分析建立在微观经济主体行为分析的基础上。

由于微观经济学和宏观经济学分析问题的角度不同,分析方法也不同,因此有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看是不合理的、无效的。

例如,在经济生活中,某个厂商降低工资,从该企业的角度看,成本低了,市场竞争力强了,但是如果所有厂商都降低工资,则上面降低工资的那个厂商的竞争力就不会增强,而且职工整体工资收入降低以后,整个社会的消费以及有效需求也会降低。

同样,一个人或者一个家庭实行节约,可以增加家庭财富,但是如果大家都节约,社会需求就会降低,生产和就业就会受到影响。

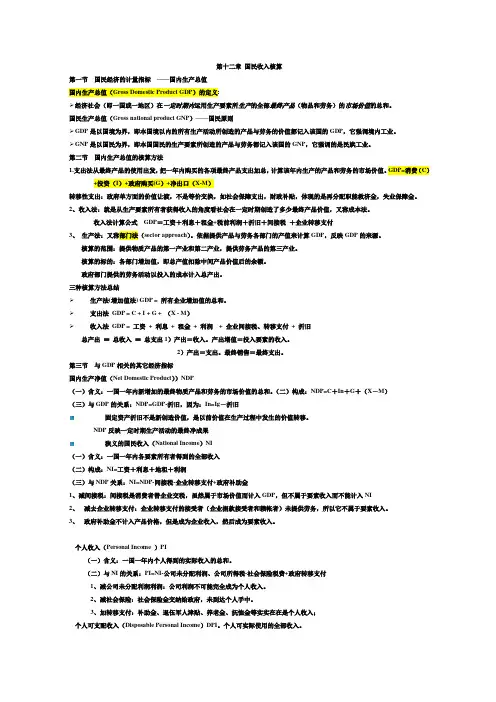

第十二章国民收入核算第一节国民经济的计量指标——国内生产总值国内生产总值(Gross Domestic Product GDP)的定义:➢经济社会(即一国或一地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值的总和。

国民生产总值(Gross national product GNP)——国民原则➢GDP是以国境为界,即本国境以内的所有生产活动所创造的产品与劳务的价值都记入该国的GDP,它强调境内工业。

➢GNP是以国民为界,即本国国民的生产要素所创造的产品与劳务都记入该国的GNP,它强调的是民族工业。

第二节国内生产总值的核算方法1.支出法从最终产品的使用出发,把一年内购买的各项最终产品支出加总,计算该年内生产的产品和劳务的市场价值。

GDP=消费(C)+投资(I)+政府购买(G)+净出口(X-M)转移性支出:政府单方面的价值让渡,不是等价交换,如社会保障支出,财政补贴,体现的是再分配职能救济金,失业保障金。

2、收入法:就是从生产要素所有者获得收入的角度看社会在一定时期创造了多少最终产品价值,又称成本法。

收入法计算公式GDP=工资+利息+租金+税前利润+折旧+间接税+企业转移支付3、生产法:又称部门法(sector approach)。

依据提供产品与劳务各部门的产值来计算GDP,反映GDP的来源。

核算的范围:提供物质产品的第一产业和第二产业,提供劳务产品的第三产业。

核算的标的:各部门增加值,即总产值扣除中间产品价值后的余额。

政府部门提供的劳务活动以投入的成本计入总产出。

三种核算方法总结➢生产法(增加值法) GDP = 所有企业增加值的总和。

➢支出法GDP = C + I + G + (X - M)➢收入法GDP = 工资+ 利息+ 租金+ 利润+ 企业间接税、转移支付+ 折旧总产出≡总收入≡总支出1)产出=收入。

产出增值=投入要素的收入。

2)产出=支出。

最终销售=最终支出。

第三节与GDP相关的其它经济指标国内生产净值(Net Domestic Product))NDP(一)含义:一国一年内新增加的最终物质产品和劳务的市场价值的总和。

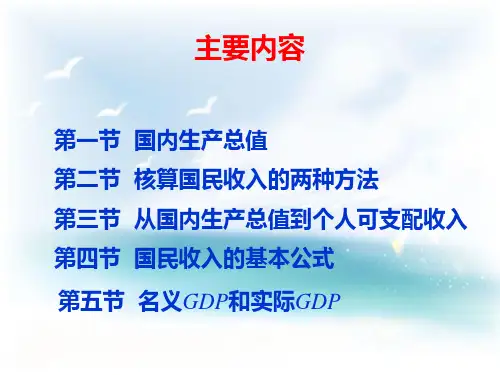

第十二章国民收入核算从本章开始我们进入西方经济学中的宏观经济学内容的学习,宏观经济学的核心是国民收入决定理论,所以,必须首先明确什么是国民收入,国民收入核算的基本原理是什么。

本书涉及一下五个方面内容:一、国内生产总值二、核算国民收入的两种方法三、从国内生产总值到个人可支配收入四、国民收入的基本公式五、名义GDP和实际GDP第一节国内生产总值一、国内生产总值的概念指经济社会(一国或一地区),在一定时期用生产要素生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值总和。

最终产品指在一定时间内生产的并由最后使用者购买的产品和劳务。

中间产品是用于再出售而供生产别种产品的产品。

二、国内生产总值的特征1.按照市场价格计算的产品和劳务的价值,不包括自产自用。

2.是最终产品的价值,而不包括中间产品。

以免重复计算。

3.是一定时期生产出来的产品和劳务价格总和。

4.是当年生产的卖掉与存货(存货投资)之和。

5.是流量而非存量。

6.是一个地域概念。

三、GDP(总产出)恒等于总收入、总支出。

即三量相等因为GDP(总产出)是市场价值总和,而市场交换的卖价应等于买价。

并且,GDP 从理论上讲应归要素提供者所得。

GDP的计算为什么总产出等于总收入生产环节产值价值增值总收入被西方经济学定义为:各种生产要素的报酬之和。

现以纺纱的价值增值5为例种棉(假定投入为0 )属中间产品15 15(15-0)假定:劳动报酬工资为 2纺纱(属中间产品)20 5(20-15)假定:资本报酬利息为 1.5织布属中间产品30 10(30-20)假定:土地报酬地租为0.5制衣属中间产品45 15(45-30)利润:被定义为价值增值总和减其他要素报酬后的余额。

1销售给消费者属最终产品50505(50-45)增值合计50总收入:工资+利息+地租+利润。

5一、用支出法核算GDP。

(通过核算一定时期内整个社会购买最终产品的总支出求得)。

包括四部分:1、消费支出(C)。

2、投资(I)。

《西方经济学(宏观部分):国家级规划教材》

第12章国民收入核算

第五节国民收入的基本公式

在上面分析的基础上,可以得到国民收入构成的基本公式,并进而得到对分析宏观经济行为十分重要的一个命题,这就是储蓄—投资恒等式。

一、两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

这里所说的两部门系指一个假设的经济社会,其中只有消费者(家户)和企业(即厂商),因而就不存在企业间接税。

为使分析简化,再先撇开折旧,这样,国内生产总值等于国内生产净值和国民收入,都用Y表示。

在两部门经济中,没有税收、政府支出及进出口贸易,在这种情况下,国民收入的构成情况将是这样:

一方面,从支出的角度看,由于把企业库存的变动作为存货投资,因此,国内生产总值总等于消费加投资,即I

Y+

=。

C

另一方面,从收入的角度看,由于把利润看做是最终产品卖价超过工资、利息和租金的余额,因此,国内生产总值就等于总收入。

总收入一部分用作消费,其余部分则当做储蓄。

于是,从供给方面看的国民收入构成为:国民收入=工资+利息+租金+利润=消费+储蓄,即

=。

Y+

C

S

由于S

=

=

+,就得到S

I=。

这就是储蓄—投资恒等式。

I

C+

C

Y

必须明确的是,上述储备—投资恒等式是根据储备和投资的定义得出的。

根据定义,国内生产总值等于消费加投资,国民总收入等于消费加储蓄。

国内生产总值又等于总收入。

这样,才有了储蓄—投资的恒等关系。

这种恒等关系就是两部门经济中的总供给(S

C+)和总需求(I

C+)的恒等关系。

只有遵循这些定义,储蓄和投资一定相等,而不管经济是否处于充分就业,是否处于通货膨胀,是否处于均衡状态。

然而,这一恒等式决不意味着人们意愿的或者说事前计划的储蓄总会等于企业想要有的或者说事前计划的投资。

在实际经济生活中,储蓄主要由居民户进行,投资主要由企业进行,个人储蓄动机和企业投资动机也不相同。

这就会形成计划储蓄和计划投资的不一致,形成总需求和总供给的不均衡,引起经济的收缩和扩张。

以后我们分析宏观经济均衡时所讲的投资要等于储备,是指只有计划投资等于计划储备,或者说事前投资等于事前储备时,才能形成经济的均衡状态,这和我们这里讲的储备—投资恒等不是一回事。

这里讲的储备和投资恒等,是从国民收入会计角度看,事后的储蓄和投资总是相等的。

还要说明,这里所讲储蓄等于投资,是指整个经济而言,至于某个人、某个企业或某个部门,则完全可以通过借款或贷款,使投资大

于或小于储蓄。

二、三部门经济的收入构成及储备—投资恒等式

在三部门经济中,把政府部门引了进来。

政府的经济活动表现在,一方面有政府收入(主要是向企业和居民征税),另一方面有政府支出(包括政府对商品和劳务的购买,以及政府给居民的转移支付)。

这样,把政府经济活动考虑进去,国民收入的构成将是这样:

从支出角度看,国内生产总值等于消费、投资和政府购买的总和,可用公式表示为:G

Y+

=。

按理说,政府给居民的转移支付同样

+

I

C

要形成对产品的需求,从而应列入公式。

但可以把这一需求看做已包括在消费和投资中,因为居民得到了转移支付收入,无非是仍用于消费和投资(主要是消费,因为转移支付是政府给居民的救济性收入及津贴)。

从收入角度看,国内生产总值仍旧是所有生产要素获得的收入总和,即工资、利息、租金和利润的总和。

总收入除了用于消费和储蓄,还先要纳税。

然而,居民一方面要纳税,一方面又得到了政府的转移支付收入,税金扣除了转移支付才是政府的净收入,也就是国民收入中归于政府的部分。

假定用

T表示全部税金收入,r T表示政府转移支

付,T 表示政府净收入,则r T T T -=0,这样,从收入方面看国民收入

的构成将是:T I C Y ++=。

按照前面说过的社会总产出等于总销量(总支出),总产出价值又构成总收入的道理,可以将三部门经济中的国民收入构成的基本公式概括成为:T S C Y G I C ++==++。

公式两边消去C ,得T S G I +=+,或)(G T S I -+=。

在这里,)(G T -可看做政府储蓄,因为T 是政府净收入,G 是政府购买性支出,二者差额即政府储蓄,这可以是正值,也可以是负值。

这样,)(G T S I -+=的公式,也就表示储蓄(私人储蓄和政府储蓄的总和)和投资的恒等。

三、四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

上述三部门经济加进一个国外部门就成了四部门经济。

四部门经济中,由于有了对外贸易,国民收入的构成从支出角度看就等于消费、投资、政府购买和净出口的总和,用公式表示:)(M X G I C Y -+++=。

从收入角度看,国民收入构成的公式可写成:r K T S C Y +++=,这里,T S C ++的意义和三部门经济中的意义一样,r K 则代表本国居

民对外国人的转移支付。

例如,对外国遭受灾害时的救济性捐款,这种转移支付也来自生产要素的收入。

这样,四部门经济中国民收入构成的基本公式就是:r K T S C Y M X G I C +++==-+++)(,公式两边消去C ,则得到:

r K T S M X G I ++=-++)(

r K T S M X G I ++=-++)(这一等式,也可以看成是四部门经济中的

储备—投资恒等式,因为这一等式可以转化为以下式子:)()(r K X M G T S I +-+-+=。

这里,S 代表居民私人储蓄,)(G T -代表政府储蓄,而)(r K X M +-则可代表外国对本国的储蓄,因为从本国的立场看,M (进口)代表其他国家出口商品,从而这些国家获得收入,X (出口)代表其他国家从本国购买商品和劳务,从而这些国家需要支出,r K 也代表其他国家从本国得到收入,可见,当X K M r >+)(时,外国对本国的收入大于支出,于是就有了储蓄,反之,则有负储蓄。

这样,)()(r K X M G T S I +-+-+=的公式就代表四部门经济中总储蓄(私人、政府和国外)和投资的恒等关系。

上面我们逐一分析了二部门、三部门和四部门经济中的国民收入构成的基本公式以及储蓄和投资的恒等关系。

在分析时是把折旧和企业间接税先撇开的,实际上,即使把它们考虑进来,上述收入构成公式及储蓄和投资的恒等关系也都成立。

如果上述Y 指GDP ,则上述所有等式两边的I 和S 分别表示把折旧包括在内的总投资和总储蓄。

如果Y 指NDP ,则等式两边的I 和S 分别表示不含折旧的净投资和净储蓄;如果Y 指NI ,则C 、I 、G 是按出厂价计量的,等式两边减少了

一个相同的等于间接税的量值。

可见,不论Y代表哪一种国民收入概念,只要其他变量的意义能和Y的概念相一致,储蓄—投资恒等式总是成立的。