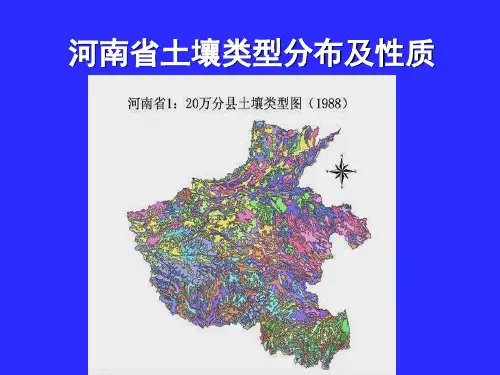

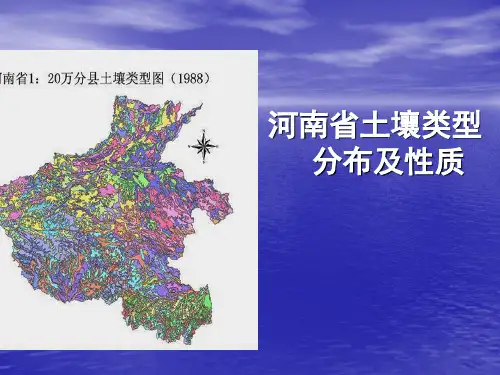

河南省土壤分布

- 格式:ppt

- 大小:122.00 KB

- 文档页数:24

河南省的土壤分析河南省的主要土壤类型:主要是棕壤,黄褐土,棕壤,褐土,潮土,砂姜黑土,水稻土。

下面就从其分布,性质,利用改良这几个方面一一介绍:(一)黄棕壤:黄棕壤是黄红壤与棕壤之间过渡性土类。

其在我国分布范围大致为:北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

黄棕壤分布于亚热带北缘。

这里夏季高温,具有亚热带特点;冬季寒冷,具有暖温带特点。

年平均气温为15~18℃,≥10℃的积温为4500~5300℃,无霜期210~250天,年降水量为750~1000毫米,山区大于1000毫米。

地带性植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

成土母质在山地多为花岗岩、千枚岩、砂页岩风化物,在岗地为下蜀黄土。

河南省主要分布在南阳盆地和桐柏山地,信阳县、光山、商城、新县、罗山、固始、潢川、唐河、南召、西峡、内乡、桐柏、镇平、淅川、卢氏、舞钢、鲁山、嵩县。

性质:脱盐基酸化和弱脱硅富铝化,体现过渡特点。

粘化作用明显:形成大量粘粒并产生明显淋淀粘化,形成粘化层(Bt)。

有机质和全氮含量变化大,自然植被下的表土层为20~40g/kg,耕地土壤表层一般仅10g/kg左右。

利用改良:黄棕壤多分布在低山丘陵、农业历史悠久的地区,丘陵区还可种植茶、桑、发展果园,平缓丘陵区,可作为农业生产基地,适于稻、麦、棉和油料等作物的生长。

黄棕壤属于淋溶土,受水分淋溶作用强,自然土壤肥力较高,耕种后肥力易于下降,若植被保护不好,易发生水土流失,因此应注意水土保持,发展灌溉和防止内涝,增施有机肥或种植绿肥,培肥土壤。

地形平缓多为农耕地,山地黄棕壤则是用材林和经济林的重要生产基地。

利用上应注意多种经营和综合开发。

低山丘陵荒地的上半坡土层浅薄,可栽植耐瘠的马尾松、刺。

槐、山杨和桦木等,下半坡和坡麓土层较深厚,可以发展栓皮栎、麻栎、杉木等,也可辟为茶园或栽植油茶、油桐、毛竹、棕榈等经济林木。

(二)黄褐土:黄褐土主要分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘的低山丘陵或岗地。

河南种植条件

河南省是大豆、玉米、小麦等重要粮食作物的主要生产地之一,同时还是棉花、豆类、油料等作物的主要种植区。

以下是河南省的种植条件:

1. 地理位置:河南省位于中国中部地区,北接山西、河北,东邻安徽,南靠湖南、湖北,西接陕西。

地形分布较均匀,平原地带面积占全省总面积的65%。

2. 气候条件:河南省的气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候,春季干燥,夏季多雨,秋季气温适宜,冬季寒冷干燥。

年平均气温为14-16摄氏度,年降水量为500-1000毫米。

3. 土壤条件:河南省土地类型丰富,主要有黄土、紫色土、冲积土、沟壑土、山地棕壤等多种类型。

其中黄土和紫色土是主要的土壤类型。

黄土广泛分布于大部分黄河流域和长江中下游地区,土质松散,肥力较低,但透水性好,便于根系生长,适宜种植小麦、玉米等作物。

紫色土则原产于中国中原地区,肥力较高,水分保持能力较好,适宜种植油菜、豆类等作物。

4. 水资源条件:河南省有黄河和长江两大水系,拥有丰富的水资源供给。

此外,全省还有众多河流、湖泊、水库和人工灌溉系统,为农业生产提供了良好的条件。

5. 农业基础条件:河南省是全国重要的农业生产基地之一,农村地区人口众多,农业生产条件相对较好,农业生产经验丰富,基础设施和农机具比较完善。

河南省土壤类型分布概况及土壤性质-河南省位于中国中部地区,是一个典型的黄淮海平原省份,总面积约167000平方公里,土地面积接近14万平方公里。

河南省的土壤类型主要分为黄土土壤和冲积土壤两大类,其中黄土土壤占据了全省土地面积的52%,冲积土壤占比较少。

黄土土壤是河南省最普遍的土壤类型,分布于省境西北部和南部地区,主要分为黄棕壤和黄绵土。

黄棕壤分布于西北部地区,土壤颜色偏红,呈中性或微碱性,土层深度较薄,约为50厘米。

黄绵土分布于南部地区,土壤呈灰黄色至灰色,呈弱酸性,土层较深,多达150厘米。

黄土土壤耐旱性强,土层中持水能力较差,透气性较好,是优质农田的重要组成部分。

但黄土土壤的肥力相对较低,需要加强施肥管理。

冲积土壤分布于河南省境内的黄河流域、淮河流域和颍河流域等地区,主要分为淤泥和淤土两类。

淤泥是黄河河道边缘的土壤类型,水分含量非常高,全年大部分时间都处于饱和状态。

淤土是淮河流域和颍河流域的主要土壤类型,分为沙淤土和粉砂淤土两类,土层深度一般在2-5米之间。

冲积土壤的肥力较高,多富含有机质和养分,但受洪水和水logging的影响较大,需要加强水利设施建设和防洪措施。

除以上两类土壤类型外,河南省还存在着一些次生土壤类型,主要是水稻轮作土和黄钝岭土。

水稻轮作土分布于淮河流域和颍河流域的盆地区域,由于长期水田种植,土壤质量受到了严重损害,肥力较低,需要加强耕作措施和补充养分。

黄钝岭土主要分布于省境中南部山区,土壤深度较浅,呈弱酸性,持水能力较差,但富含有机质和养分,土壤肥力较高。

总的来说,河南省土壤类型分布广泛,但肥力较低,在农业生产中需要加强肥料施用和耕作管理,以提高产量和质量。

同时,地方政府需要加强水利设施建设和防洪措施,以保护冲积土壤的质量和数量。

河南省的自然地理概况河南位于我国中部偏东、黄河中下游,处在东经110° 21 〜116° 39',北纬31° 23'〜36° 22'之间,与冀、晋、陕、鄂、皖、鲁6省毗邻,东西长约580公里,南北跨约550公里。

全省土地面积16.7万平方公里,在全国各省市区中居第17位。

河南在全国的版图上,从政区和交通地位来看,占着居中的地位。

以河南为中心,北至黑龙江畔,南到珠江流域,西到天山脚下,东抵东海之滨,大都跨越两至三个省区。

以省会郑州为中心,北距京津唐,南下武汉三镇,西入关中平原,东至沪、宁、杭等经济发达地区,其直线距离大都在600—800公里之内。

在历史上,河南一向是我国人民南来北往、西去东来的必经之地,也是各族人民频繁活动和密切交往的场所。

现代的京广、京九、焦枝、陇海、新菏等路干线纵横交织于河南,这种优越的地理位置和方便的交通条件,更密切了河南与全国各地的联系。

通常情况下,将气候、水文、生物、土壤、地貌称为五大自然地理要素。

据此河南省的自然地理概况可分为五个方面。

气候从气候方面看,河南省地处暖温带与亚热带,属于湿润-半湿润季风气候。

这样的带来的结果是春季干旱而风沙较多,夏季炎热且降雨大,秋季晴天多日照充足,冬季寒冷且雨雪较少。

全省年平均气温一般在12C到16C之间。

气温年较差、日较差均较大,极端最低气温-21.7C (1951年1月12日,安阳);极端最高气温442C (1966年6月20日,洛阳)。

全省气温分布大体是东高西低,南高北低,山地与平原间差异比较明显。

全年无霜期从北往南为180至240天。

年平均降水量约为500-900毫米,南部及西部山地较多,大别山区可达1100毫米以上。

全年降水的50%集中在夏季,常有暴雨。

水文河南横跨黄河、淮河、海河、长江四大水系,境内1500多条河流纵横交织,流域面积100平方公里以上的河流有493条。

河南省的自然地理概况姓名:王梦頔学号:20134150147河南省的自然地理概况20134150147王梦頔河南界于北纬31°23'-36°22',东经110°21'-116°39'之间,东接安徽、山东,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北,呈望北向南、承东启西之势。

河南地理位置优越,古时即为驿道、漕运必经之地,商贾云集之所。

全省总面积16.7万平方公里,居全国各省区市第17位,占全国总面积的1.73%。

地势西高东低,北、西、南三面由太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界呈半环形分布;中、东部为黄淮海冲积平原;西南部为南阳盆地。

平原和盆地、山地、丘陵分别占总面积的55.7%、26.6%、17.7%。

灵宝市境内的老鸦岔为全省最高峰,海拔2413.8米;海拔最低处在固始县淮河出省处,仅23.2米。

河南省自然资源较为丰富,以下将分别以生物、水文、气候、土壤、地貌等几个方面进行介绍。

从生物方面看,河南省因南北气候不同,东西地势高差悬殊,因而动植物资源具有种类多、地域差异性较明显的特点。

在中国综合自然区划中,全省分别隶属于5 个自然地理区:华北平原半旱生落叶阔叶林区、冀晋山地半旱生落叶阔叶林、森林草原区、北亚热带秦岭、大巴山混交林区。

据统计,河南全省植物种类约4200 种,其中树木约400 余种;高等植物约有197 科,3600 种,其中草本植物约占三分之二,木本植物占三分之一。

自然植物资源中主要用材树种有15 种,木本油料树种有7 种,淀粉植物树种5 种,药用植物约800 多种。

栽培植物资源中主要粮食作物有7 种,经济作物有7 种,果树资源有20 余种。

河南省各类陆栖脊椎动物共有400 余种,占全国动物种的20 % 。

其中哺乳类60 余种,鸟300 种,爬行类35 种,两栖类23 种。

从水文方面看,河南横跨黄河、淮河、海河、长江四大水系,境内1500多条河流纵横交织,流域面积100平方公里以上的河流有493条。

河南省的土壤分析河南省的主要土壤类型:主要是棕壤,黄褐土,棕壤,褐土,潮土,砂姜黑土,水稻土。

下面就从其分布,性质,利用改良这几个方面一一介绍,(一)黄棕壤:黄棕壤是黄红壤与棕壤之间过渡性土类。

其在我国分布范围大致为:北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

黄棕壤分布于亚热带北缘。

这里夏季高温,具有亚热带特点;冬季寒冷,具有暖温带特点。

年平均气温为15~18℃,≥10℃的积温为4500~5300℃,无霜期210~250天,年降水量为750~1000毫米,山区大于1000毫米。

地带性植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

成土母质在山地多为花岗岩、千枚岩、砂页岩风化物,在岗地为下蜀黄土。

河南省主要分布在南阳盆地和桐柏山地,信阳县、光山、商城、新县、罗山、固始、潢川、唐河、南召、西峡、内乡、桐柏、镇平、淅川、卢氏、舞钢、鲁山、嵩县。

性质:脱盐基酸化和弱脱硅富铝化,体现过渡特点。

粘化作用明显:形成大量粘粒并产生明显淋淀粘化,形成粘化层(Bt)。

有机质和全氮含量变化大,自然植被下的表土层为20~40g /kg,耕地土壤表层一般仅10g/kg左右。

利用改良:黄棕壤多分布在低山丘陵、农业历史悠久的地区,丘陵区还可种植茶、桑、发展果园,平缓丘陵区,可作为农业生产基地,适于稻、麦、棉和油料等作物的生长。

黄棕壤属于淋溶土,受水分淋溶作用强,自然土壤肥力较高,耕种后肥力易于下降,若植被保护不好,易发生水土流失,因此应注意水土保持,发展灌溉和防止内涝,增施有机肥或种植绿肥,培肥土壤。

地形平缓多为农耕地,山地黄棕壤则是用材林和经济林的重要生产基地。

利用上应注意多种经营和综合开发。

低山丘陵荒地的上半坡土层浅薄,可栽植耐瘠的马尾松、刺。

槐、山杨和桦木等,下半坡和坡麓土层较深厚,可以发展栓皮栎、麻栎、杉木等,也可辟为茶园或栽植油茶、油桐、毛竹、棕榈等经济林木。

(二)黄褐土:黄褐土主要分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘的低山丘陵或岗地。

河南省的土壤分析河南省的主要土壤类型:主要是棕壤,黄褐土,棕壤,褐土,潮土,砂姜黑土,水稻土。

下面就从其分布,性质,利用改良这几个方面一一介绍,(一)黄棕壤:黄棕壤是黄红壤与棕壤之间过渡性土类。

其在我国分布范围大致为:北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

黄棕壤分布于亚热带北缘。

这里夏季高温,具有亚热带特点;冬季寒冷,具有暖温带特点。

年平均气温为15~18℃,≥10℃的积温为4500~5300℃,无霜期210~250天,年降水量为750~1000毫米,山区大于1000毫米。

地带性植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

成土母质在山地多为花岗岩、千枚岩、砂页岩风化物,在岗地为下蜀黄土。

河南省主要分布在南阳盆地和桐柏山地,信阳县、光山、商城、新县、罗山、固始、潢川、唐河、南召、西峡、内乡、桐柏、镇平、淅川、卢氏、舞钢、鲁山、嵩县。

性质:脱盐基酸化和弱脱硅富铝化,体现过渡特点。

粘化作用明显:形成大量粘粒并产生明显淋淀粘化,形成粘化层(Bt)。

有机质和全氮含量变化大,自然植被下的表土层为20~40g /kg,耕地土壤表层一般仅10g/kg左右。

利用改良:黄棕壤多分布在低山丘陵、农业历史悠久的地区,丘陵区还可种植茶、桑、发展果园,平缓丘陵区,可作为农业生产基地,适于稻、麦、棉和油料等作物的生长。

黄棕壤属于淋溶土,受水分淋溶作用强,自然土壤肥力较高,耕种后肥力易于下降,若植被保护不好,易发生水土流失,因此应注意水土保持,发展灌溉和防止内涝,增施有机肥或种植绿肥,培肥土壤。

地形平缓多为农耕地,山地黄棕壤则是用材林和经济林的重要生产基地。

利用上应注意多种经营和综合开发。

低山丘陵荒地的上半坡土层浅薄,可栽植耐瘠的马尾松、刺。

槐、山杨和桦木等,下半坡和坡麓土层较深厚,可以发展栓皮栎、麻栎、杉木等,也可辟为茶园或栽植油茶、油桐、毛竹、棕榈等经济林木。

(二)黄褐土:黄褐土主要分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘的低山丘陵或岗地。