第3讲-岩石力学-岩石的变形、破坏特征

- 格式:pdf

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:119

岩体的变形与破坏1基本概念及研究意义变形:岩体的宏观连续性无明显变化者。

破坏:岩体的宏观连续性已发生明显变化。

岩体破坏的基本形式:(机制)剪切破坏和拉断(张性)破坏。

一、岩体破坏形式与受力状态的关系岩体破坏形式与围岩大小有明显关系。

注意:岩全破坏机制的转化随围压条件的变化而变化。

破坏机制转化的界限围压称破坏机制转化围压。

一般认为,1/5~1/4[・]不可拉断转化为剪切。

1/3〜2/3 [ ” ]可由剪切转化为塑性破坏。

有人认为(纳达),可用6偏向6的程度来划分应力状态类型。

应力状态类型参数a二2°~2 _ 5 _ 6 : =1,即()2=()1:=-l, W 0 2= 0 3)二、岩体破坏形式与岩体结构的关系低围压条件下岩石三轴试验表明。

坚硬的完整岩体主要表现为张性破坏。

含软弱结构面的块状岩体,当结构面与最大主应力夹角合适时,则表现为沿结构面的剪切。

碎裂岩体的破坏方式介于二者之间。

碎块状或散体状岩体主要为塑性破坏。

对第一种情况,某破坏判据已经介绍很多了。

第二种情况,可采用三向应力状态莫尔圆图解简单判断。

三、岩体的强度特征单轴应力状态时,结构与6方向决定了岩体的破坏形式。

复杂应力状态时,含一组结构面的岩体破坏形式与岩体性质、结构面产状, 应力状态关系很大。

2岩体在加荷过程中的变形与破坏2.1拉断破坏机制与过程一、拉应力条件下的拉断破坏当s+3b: SO时,拉应力对岩石破坏起主导作用。

[讣-亠二、压应力条件下的拉断破坏压应力条件下裂缝尖端拉应力集中最强的部位位于与主压应力是0 = 30 ~ 40。

地方向上,并逐渐向与b]平行地方向扩展。

当b] +3o\ > 0 时,破坏准则为:bq二0时为单轴压拉断。

2.2剪切变形破坏机制与过程一、潜在剪切面剪断机制与过程A.滑移段B.锁固段进入稳定破裂阶段后,岩体内部应力状态变化复杂。

产生一系列破裂。

(1)拉张分支裂隙的形成,原理同前。

(2)不稳定破裂阶段法向压碎带的形成,削弱锁固段岩石。

岩石的地质力学特征岩石是地球上最常见的物质之一,其地质力学特征对于了解地球内部的构造和地质活动具有重要的意义。

在本文中,我将介绍岩石的地质力学特征,包括岩石的类型、力学性质、破裂与变形等方面。

首先,让我们来了解一下岩石的类型。

岩石可以分为三种主要类型:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由地壳或地幔中的熔融岩浆冷却所形成的,例如花岗岩和玄武岩。

沉积岩是由岩屑、有机物或溶解物质在地表沉积并经过压实而形成的,例如砂岩和石灰岩。

变质岩是由原有岩石在高温和高压下发生变化而形成的,例如片麻岩和云母片岩。

接下来,我们来了解一下岩石的力学性质。

岩石的力学性质可以通过一些实验来测试。

其中,最常用的是强度测试和弹性模量测试。

强度测试可以用来评估岩石的破裂和破坏的能力。

弹性模量测试则可以用来评估岩石的变形和回弹能力。

这些测试结果可以帮助我们对岩石的力学性质有更深入的了解。

岩石在地质过程中会发生各种破裂和变形。

其中,最常见的是岩石的断裂和褶皱。

断裂是指岩石在外力作用下发生断裂并形成断层。

断层可以是平行于地层的走向、顺层倾向或垂直于地层的倾角。

褶皱则是指岩石在外力作用下发生挤压并形成褶皱。

褶皱可以是正褶皱或逆褶皱,取决于褶皱的折叠方向。

除了断裂和褶皱,岩石还可以发生岩浆侵入和岩石变形等现象。

岩浆侵入是指岩浆从地壳或地幔中向上运动并进入岩石中的过程。

岩浆侵入的形式有很多,常见的有岩浆柱、岩浆包裹体和岩浆岩等。

岩石变形是指岩石在外力作用下发生形状和体积的变化。

岩石变形可以是弹性变形或塑性变形,取决于岩石的力学性质和外力的大小。

总结起来,岩石的地质力学特征包括其类型、力学性质、破裂和变形等方面。

了解和掌握这些特征对于地质研究和工程建设具有重要的意义。

我们可以通过实验和观察来深入了解岩石的地质力学特征,并将其应用于实际的工程项目中。

随着科技的不断发展,我们对岩石的了解也会越来越深入,为地球科学的进一步发展提供更多的支持。

岩石的变形与强度特征

岩石的变形特征指的是岩石在外力作用下发生形变的能力和方式。

岩石的变形特征可以分为弹性变形、塑性变形和破裂变形。

弹性变形是指岩石受到外力作用后,在力消失后能够恢复原状的能力。

在弹性变形过程中,岩石的分子或晶粒发生微小的变形,但岩石体整体保持无残余变形。

弹性变形是岩石的初始变形阶段,也是岩石的应力-应变关系呈线性的阶段。

塑性变形是指岩石在受到外力作用时,发生可见的变形,并且在力消失后不能完全回复原状的能力。

岩石发生塑性变形时,其分子或晶粒会发生较大的变形,导致岩石内部产生残余变形。

塑性变形是岩石的中等和后期变形阶段,其应力-应变关系呈

非线性。

破裂变形是指岩石在受到较大外力作用或超过岩石强度极限时发生的变形。

在破裂变形过程中,岩石会发生明显的断裂和破碎,并且通常伴随着能量的释放。

岩石的破裂变形是岩石的破坏阶段,岩石在此阶段往往失去了承载能力。

岩石的强度特征指的是岩石承受外力时的力学性能。

岩石的强度特征包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、硬度和韧性等。

不同类型的岩石具有不同的强度特征,例如,花岗岩具有高抗压强度和硬度,而粘土具有较低的抗压强度和硬度。

岩石的强度特征是评价岩石工程性质的重要指标,在岩石工程设计和施工中具有重要的意义。

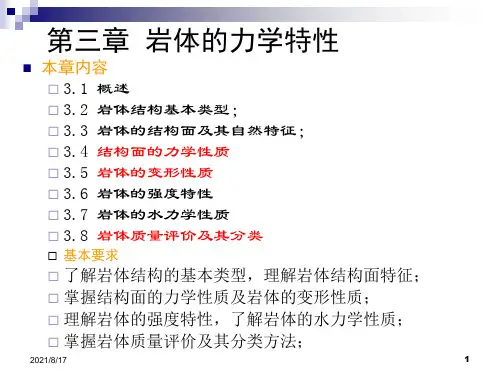

岩石力学知识点总结归纳一、岩石力学的基本概念岩石力学是研究岩石在受力作用下的物理性质及其变化规律的一门学科。

岩石在地质作用过程中经历了变形、破裂、流动等多种力学过程,岩石力学的研究内容主要包括以下几个方面:1. 岩石的力学性质:包括岩石的强度、变形特性、破裂特性等。

2. 岩石的应力状态:描述了岩石在外力作用下的应力分布情况,可以通过数学模型和实验方法进行研究。

3. 岩石的变形特征:描述了岩石在受力条件下的变形形态、速率和规律。

4. 岩石的破裂特征:描述了岩石在受力作用下发生破裂的条件、形态和机制。

二、岩石力学的研究方法岩石力学的研究方法主要包括实验方法、数值模拟和野外观测等多种手段。

1. 实验方法:可以通过室内试验和野外试验进行岩石的强度、变形、破裂等力学性质的研究。

室内试验主要包括拉压试验、剪切试验、压缩试验等,野外试验主要包括岩石体应力测试、岩体位移观测等。

2. 数值模拟:通过数学模型和计算机仿真手段,可以对岩石的应力状态、变形特征、破裂机制等进行模拟分析。

数值模拟方法可以有效地预测岩石的力学性质和岩体工程行为。

3. 野外观测:通过野外实际观测手段,可以对岩石的受力状态和破裂特征进行直接观测和记录,为岩石力学研究提供实际数据支持。

三、岩石力学的应用领域岩石力学作为一个重要的地质力学分支学科,在岩石工程、地质灾害防治、地下岩体开采和地质资源勘探等方面有着广泛的应用。

1. 岩石工程:岩石力学的研究成果为岩石工程设计和施工提供了理论指导和技术支持,如岩体边坡稳定分析、地下隧道开挖设计等。

2. 地质灾害防治:岩石力学可以帮助预测和评估地质灾害的危险性,如地质滑坡、岩爆等,为防治工作提供依据。

3. 地下岩体开采:岩石力学研究对于矿山开采、煤矿支护、油田注水等地下工程具有重要的指导意义。

4. 地质资源勘探:岩石力学可以帮助评价和预测地质资源的分布、产量和利用价值,为资源勘探提供依据。

综上所述,岩石力学作为地质力学的一门重要分支学科,对于岩石工程、地质灾害防治、地下岩体开采和地质资源勘探等领域具有重要的理论和实践价值。

岩石力学知识点总结归纳

岩石力学是研究岩石在不同应力下的力学性质和变形行为的科学。

以下是岩石力学的一些重要知识点总结归纳:

1. 岩石的力学性质:

- 抗压强度:指岩石抵抗压缩破坏的能力。

- 抗拉强度:指岩石抵抗拉伸破坏的能力。

- 剪切强度:指岩石抵抗剪切破坏的能力。

2. 岩石的应力和应变:

- 应力:指岩石内部受到的力的分布状态。

- 压缩应变:指岩石在受到压力作用下发生的变形。

- 拉伸应变:指岩石在受到拉力作用下发生的变形。

- 剪切应变:指岩石在受到剪切力作用下发生的变形。

3. 岩石的变形特征:

- 弹性变形:指岩石受到外力作用后发生弹性恢复的变形。

- 塑性变形:指岩石受到外力作用后发生不可逆的变形。

- 蠕变变形:指岩石在长时间作用下由于内部结构的改变而发生的变形。

4. 岩石的断裂:

- 抗拉断裂:指岩石受到拉伸力作用下发生的断裂。

- 抗剪断裂:指岩石受到剪切力作用下发生的断裂。

5. 岩石的变形机制:

- 塑性变形机制:指岩石在受到足够大的应力作用下,其晶体结构发生可塑性变形。

- 蠕变变形机制:指岩石在长时间作用下,其内部结构发生改变导致变形。

以上是关于岩石力学的一些重要知识点的总结归纳。

希望对您有所帮助!。

第三章岩体的变形与破坏第三章岩体的变形与破坏变形:不发生宏观连续性的变化,只发生形、体变化。

破坏:既发生形、体变化、也发生宏观连续性的变化。

1.岩体变形破坏的一般过程和特点(1)岩体变形破坏的基本过程及发展阶段①压密阶段(OA段):非线性压缩变形—变形对应力的变化反应明显;裂隙闭合、充填物压密。

应力-应变曲线呈减速型(下凹型)。

②弹性变形阶段(AB段):经压缩变形后,岩体由不连续介质转变为连续介质;应力-应变呈线性关系;弹性极限B点。

③稳定破裂发展阶段(BC段):超过弹性极限(屈服点)后,进入塑性变形阶段。

a.出现微破裂,随应力增长而发展,应力保持不变、破裂则停止发展;b.应变:侧向应变加速发展,轴向应变有所增高,体积压缩速率减缓(由于微破裂的出现);④不稳定破裂发展阶段(CD段):微破裂发展出现质的变化:a.破裂过程中的应力集中效应显著,即使是荷载应力保持不变,破裂仍会不断地累进性发展;b. 最薄弱部位首先破坏,应力重分布导致次薄弱部位破坏,直至整体破坏。

“累进性破坏”。

c. 应变:体积应变转为膨胀,轴向及侧向应变速率加速增大;※结构不均匀;起始点为“长期强度”;⑤强度丧失、完全破坏阶段(DE段):破裂面发展为宏观贯通性破坏面,强度迅速降低,岩体被分割成相互分离的块体—完全破坏。

应重视的问题:①各发展阶段的界限点,尤其是“长期强度”;②空隙压力曲线:a.空隙水压力~体积应变、变形发展阶段;b.工程意义:滑坡、地震等。

(2)岩体破坏的基本形式①张性破坏(图示);②剪切破坏(图示):剪断,剪切。

③塑性破坏(图示)。

破坏形式取决于:荷载条件、岩体的岩性及结构特征;二者的相互关系。

①破坏形式与受力状态的关系:a.与围压σ3有关:低围压或负围压—拉张破坏(图示);中等围压—剪切破坏(图示);高围压(150MN/m2=1500kg/cm2)—塑性破坏。

b.与σ2的关系:σ2/σ 3 <4(包括σ 2 =σ3),岩体剪断破坏,破坏角约θ=25°;σ2/σ 3 >8(包括σ 2 =σ1):拉断破坏,破坏面∥σ1,破坏角0°; 4≤σ2/σ3≤8:张、剪性破坏,破坏角θ=15°。