皮肤点刺试验在检测某地区常见变应原中的应用

- 格式:pdf

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:3

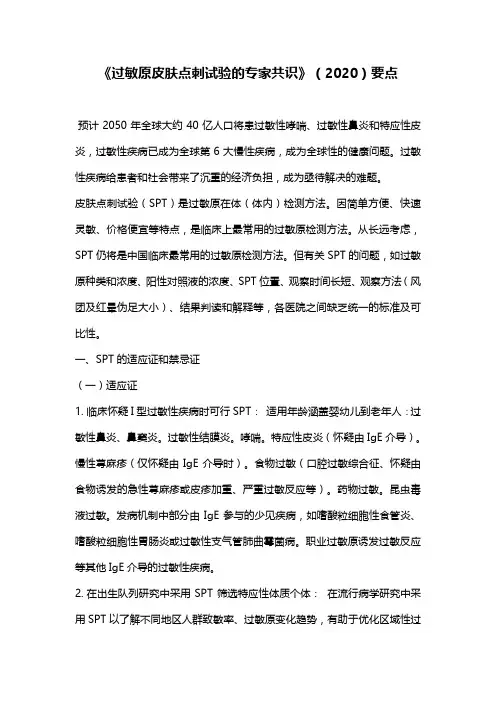

《过敏原皮肤点刺试验的专家共识》(2020)要点预计2050年全球大约40亿人口将患过敏性哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎,过敏性疾病已成为全球第6大慢性疾病,成为全球性的健康问题。

过敏性疾病给患者和社会带来了沉重的经济负担,成为亟待解决的难题。

皮肤点刺试验(SPT)是过敏原在体(体内)检测方法。

因简单方便、快速灵敏、价格便宜等特点,是临床上最常用的过敏原检测方法。

从长远考虑,SPT仍将是中国临床最常用的过敏原检测方法。

但有关SPT的问题,如过敏原种类和浓度、阳性对照液的浓度、SPT位置、观察时间长短、观察方法(风团及红晕伪足大小)、结果判读和解释等,各医院之间缺乏统一的标准及可比性。

一、SPT的适应证和禁忌证(一)适应证1. 临床怀疑I型过敏性疾病时可行SPT:适用年龄涵盖婴幼儿到老年人:过敏性鼻炎、鼻窦炎。

过敏性结膜炎。

哮喘。

特应性皮炎(怀疑由IgE介导)。

慢性荨麻疹(仅怀疑由IgE介导时)。

食物过敏(口腔过敏综合征、怀疑由食物诱发的急性荨麻疹或皮疹加重、严重过敏反应等)。

药物过敏。

昆虫毒液过敏。

发病机制中部分由IgE参与的少见疾病,如嗜酸粒细胞性食管炎、嗜酸粒细胞性胃肠炎或过敏性支气管肺曲霉菌病。

职业过敏原诱发过敏反应等其他IgE介导的过敏性疾病。

2. 在出生队列研究中采用SPT筛选特应性体质个体:在流行病学研究中采用SPT以了解不同地区人群致敏率、过敏原变化趋势,有助于优化区域性过敏原组合、标准化过敏原提取液。

(二)禁忌证(相对禁忌证)1. 临床中病史和症状体征不支持由IgE介导的过敏性疾病时,不推荐进行SPT:食物不耐受(如肠易激综合征等)。

慢性荨麻疹(非IgE介导)。

食物诱发的非特异性症状(如防腐剂/添加剂/色素等)。

评估过敏原免疫治疗(AIT)的有效性(昆虫毒液AIT除外)。

由刺激物引起的非特异性呼吸道症状(如香烟、香水、洗涤剂、消毒剂及其他化学制品等)。

慢性湿疹、慢性皮炎、接触性皮炎等缺乏IgE介导机制的慢性皮肤病。

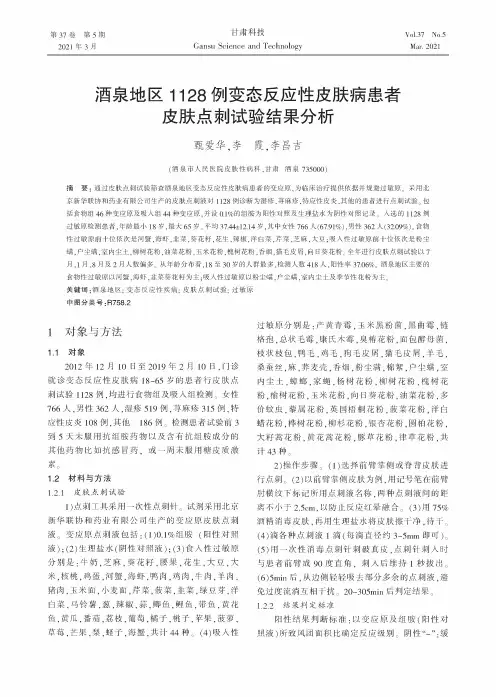

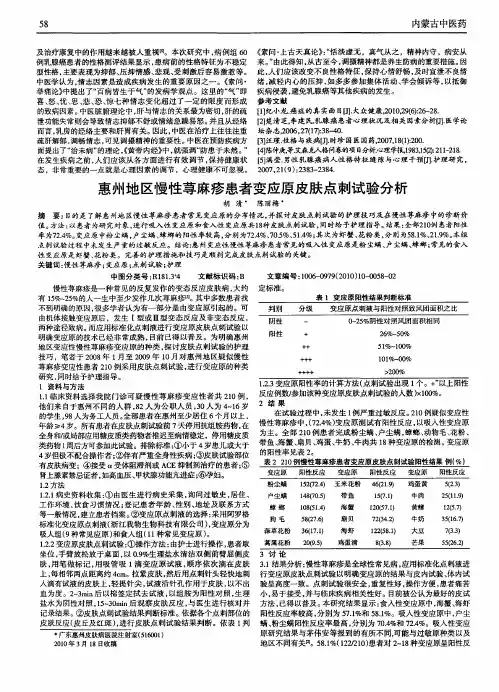

甘肃科技Gansu Science and Technology第37卷第5期2021年3月Vol.37 No.5Mar. 2021酒泉地区1128例变态反应性皮肤病患者皮肤点刺试验结果分析甄爱华,李霞,李昌吉(酒泉市人民医院皮肤性病科,甘肃酒泉735000)摘要:通过皮肤点刺试验筛查酒泉地区变态反应性皮肤病患者的变应原,为临床治疗提供依据并规避过敏原。

采用北 京新华联协和药业有限公司生产的皮肤点刺液对1128例诊断为湿疹,荨麻疹,特应性皮炎,其他的患者进行点刺试验。

包括食物组46种变应原及吸人组44种变应原,并设0.1%的组胺为阳性对照及生理盐水为阴性对照记录。

人选的1128例过敏原检测患者,年龄最小18岁,最大65趴平均37.44±12.14岁,其中女性766人(67.91%),男性362人(32.09%)。

食物性过敏原前十位依次是河蟹,海虾,韭菜,葵花籽,花生,辣椒,洋白菜,芹菜,芝麻,大豆;吸人性过敏原前十位依次是粉尘螨,户尘螨,室内尘土,柳树花粉,油菜花粉,玉米花粉,槐树花粉,香烟,猫毛皮屑,向日葵花粉。

全年进行皮肤点刺试验以7 月,1月,8月及2月人数偏多。

从年龄分布看,18至30岁的人群最多,检测人数418人,阳性率37.06%。

酒泉地区主要的食物性过敏原以河蟹,海虾,韭菜葵花籽为主;吸人性过敏原以粉尘螨,户尘螨,室内尘土及季节性花粉为主。

关键词:酒泉地区;变态反应性疾病;皮肤点刺试验;过敏原中图分类号:R758.21对象与方法1.1 对象2012年12月10日至2019年2月10日,门诊 就诊变态反应性皮肤病18~65岁的患者行皮肤点 刺试验1128例,均进行食物组及吸入组检测。

女性766人,男性362人,湿疹519例,荨麻疹315例,特应性皮炎108例,其他186例。

检测患者试验前3 到5天未服用抗组胺药物以及含有抗组胺成分的其他药物比如抗感冒药,或一周未服用糖皮质激素。

龙源期刊网

皮肤点刺试验

作者:

来源:《中医健康养生》2016年第12期

皮肤点刺试验是挑刺法检测过敏原的一种方法,具体指将少量高度纯化的致敏原液体滴于患者前臂、再用点刺针轻轻刺入皮肤表层。

如患者对该过敏原过敏,则会于15分钟内在点刺部位出现类似蚊虫叮咬的红肿块,出现痒的反应,或者颜色上有改变。

我们基本上就能够比较确定过敏性疾病的存在。

皮肤点剌试验具有安全性高、灵敏度高、患者几乎无痛楚等优点。

患者及医生在很短的时间内就都可以知道检验结果。

需要注意的是,在试验前至少2天~3天停用抗过敏药,如开瑞坦、肾上腺皮质激素等,感冒药也不宜。

此外,该试验可能引起严重的过敏反应,例如哮喘发作、过敏性休克等,因此,对正患严重哮喘的患者不宜进行。

4岁以下的儿童也不宜进行该试验。

《过敏原皮肤点刺试验的专家共识》(2020)要点预计2050年全球大约40亿人口将患过敏性哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎,过敏性疾病已成为全球第6大慢性疾病,成为全球性的健康问题。

过敏性疾病给患者和社会带来了沉重的经济负担,成为亟待解决的难题。

皮肤点刺试验(SPT)是过敏原在体(体内)检测方法。

因简单方便、快速灵敏、价格便宜等特点,是临床上最常用的过敏原检测方法。

从长远考虑,SPT仍将是中国临床最常用的过敏原检测方法。

但有关SPT的问题,如过敏原种类和浓度、阳性对照液的浓度、SPT位置、观察时间长短、观察方法(风团及红晕伪足大小)、结果判读和解释等,各医院之间缺乏统一的标准及可比性。

一、SPT的适应证和禁忌证(一)适应证1. 临床怀疑I型过敏性疾病时可行SPT:适用年龄涵盖婴幼儿到老年人:过敏性鼻炎、鼻窦炎。

过敏性结膜炎。

哮喘。

特应性皮炎(怀疑由IgE介导)。

慢性荨麻疹(仅怀疑由IgE介导时)。

食物过敏(口腔过敏综合征、怀疑由食物诱发的急性荨麻疹或皮疹加重、严重过敏反应等)。

药物过敏。

昆虫毒液过敏。

发病机制中部分由IgE参与的少见疾病,如嗜酸粒细胞性食管炎、嗜酸粒细胞性胃肠炎或过敏性支气管肺曲霉菌病。

职业过敏原诱发过敏反应等其他IgE介导的过敏性疾病。

2. 在出生队列研究中采用SPT筛选特应性体质个体:在流行病学研究中采用SPT以了解不同地区人群致敏率、过敏原变化趋势,有助于优化区域性过敏原组合、标准化过敏原提取液。

(二)禁忌证(相对禁忌证)1. 临床中病史和症状体征不支持由IgE介导的过敏性疾病时,不推荐进行SPT:食物不耐受(如肠易激综合征等)。

慢性荨麻疹(非IgE介导)。

食物诱发的非特异性症状(如防腐剂/添加剂/色素等)。

评估过敏原免疫治疗(AIT)的有效性(昆虫毒液AIT除外)。

由刺激物引起的非特异性呼吸道症状(如香烟、香水、洗涤剂、消毒剂及其他化学制品等)。

慢性湿疹、慢性皮炎、接触性皮炎等缺乏IgE介导机制的慢性皮肤病。

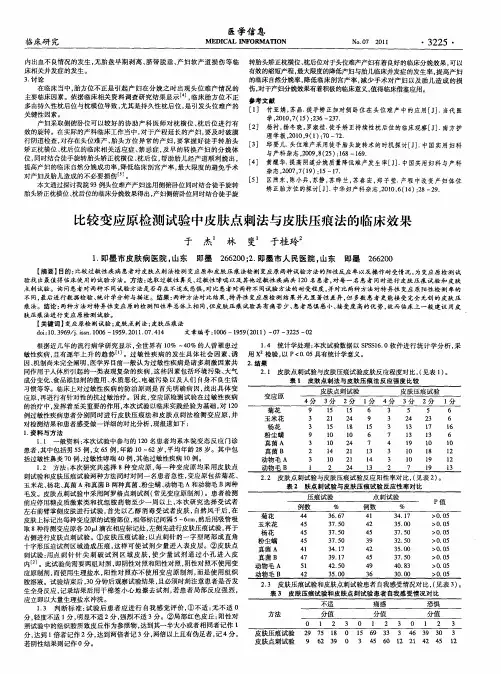

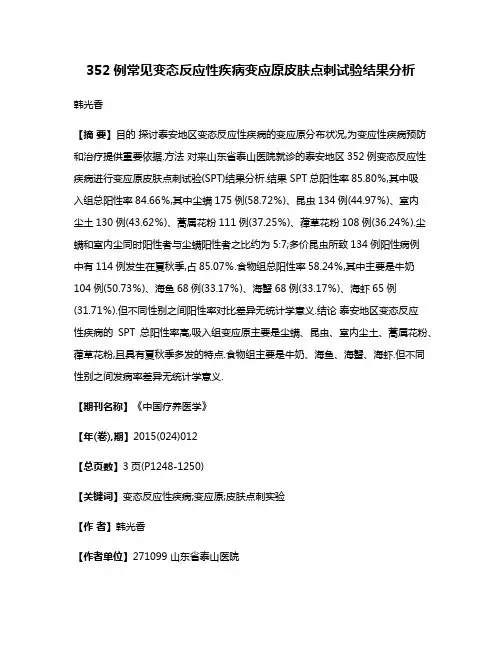

352例常见变态反应性疾病变应原皮肤点刺试验结果分析韩光香【摘要】目的探讨泰安地区变态反应性疾病的变应原分布状况,为变应性疾病预防和治疗提供重要依据.方法对来山东省泰山医院就诊的泰安地区352例变态反应性疾病进行变应原皮肤点刺试验(SPT)结果分析.结果 SPT总阳性率85.80%,其中吸入组总阳性率84.66%,其中尘螨175例(58.72%)、昆虫134例(44.97%)、室内尘土130例(43.62%)、蒿属花粉111例(37.25%)、葎草花粉108例(36.24%).尘螨和室内尘同时阳性者与尘螨阳性者之比约为5:7;多价昆虫所致134例阳性病例中有114例发生在夏秋季,占85.07%.食物组总阳性率58.24%,其中主要是牛奶104例(50.73%)、海鱼68例(33.17%)、海蟹68例(33.17%)、海虾65例(31.71%).但不同性别之间阳性率对比差异无统计学意义.结论泰安地区变态反应性疾病的SPT总阳性率高,吸入组变应原主要是尘螨、昆虫、室内尘土、蒿属花粉、葎草花粉,且具有夏秋季多发的特点.食物组主要是牛奶、海鱼、海蟹、海虾.但不同性别之间发病率差异无统计学意义.【期刊名称】《中国疗养医学》【年(卷),期】2015(024)012【总页数】3页(P1248-1250)【关键词】变态反应性疾病;变应原;皮肤点刺实验【作者】韩光香【作者单位】271099 山东省泰山医院【正文语种】中文变态反应性疾病是由变应原引起的一组疾病,常见的有慢性荨麻疹、过敏性哮喘、过敏性鼻炎、花粉症等,通过了解变应性疾病的变应原,从病因上进行防治,是防治变应性疾病最有效的方法[1]。

变应原皮肤点刺试验(skin prick test,SPT)是一种诊断变态反应性疾病简便、快捷、高度特异性的方法,近年来在国内外得到广泛应用[2],是目前国际上推行的标准化皮肤实验方法。

山东省泰山医院自2012年始采用皮肤点刺实验对变应性疾病变应原进行筛查,并对吸入性变应原阳性者进行脱敏治疗,取得了良好的疗效,现报告如下。

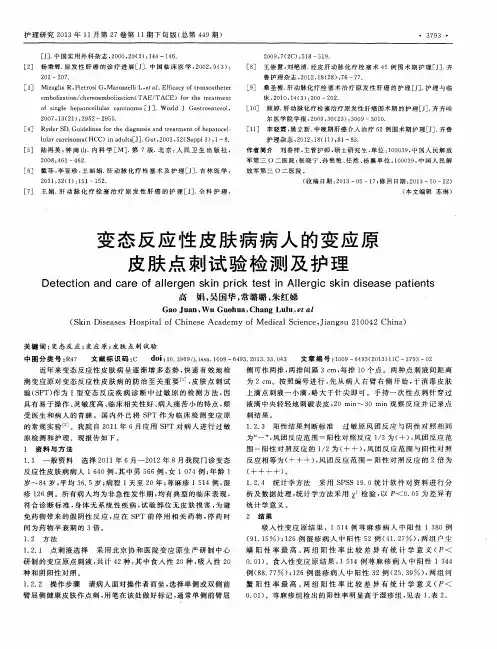

变应性鼻炎患者300例变应原检测分析摘要目的:探讨变应性鼻炎常见变应原的致病状况,调查佛山南海地区变应性鼻炎患者主要变应原分布情况,为临床诊断、治疗和预防提供依据。

方法:采用24种标准化变应原对300例变应性鼻炎患者进行皮肤点刺试验,分析变应原的分布情况。

结果:24种变应原中以屋尘螨、粉尘螨、德国小蠊阳性例数最多,其余依次为海虾、牛奶、艾蒿、海蟹、酵母菌、玉米花粉、花生、带鱼、羽毛等。

结论:粉尘螨、屋尘螨、德国小蠊是佛山地区变应性鼻炎患者最主要的过敏原。

关键词变应性鼻炎变应原过敏原doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2012.06.082变应性鼻炎是临床常见病、多发病,是由ige介导的一组疾病,其往往在特应性体质基础上,受诱发因素刺激而发病,主要的诱发因素有上呼吸道感染和接触各类过敏原。

2009年7月~2010年6月对300例变应性鼻炎患者进行皮肤点刺试验(spt),了解佛山南海地区常见变应原的致病状况,为本地变应性鼻炎的诊断、预防和治疗提供资料。

现报告如下。

资料与方法一般资料:2009年7月~2010年6月收治变应性鼻炎患者300例。

变应性鼻炎诊断标准参照中华医学会耳鼻咽喉科学分会1997年制订的变应性鼻炎诊断标准及疗效评定指南[1]。

均行变应原皮肤点刺试验,患者在皮试前10天内未用过皮质类固醇激素或其他抗过敏药物。

方法:①spt用具:采用德国默克公司提供的阿罗格过敏原点刺液和一次性点刺针,点刺液包括组胺(阳性对照液)、0.9%氯化钠溶液(阴性对照液)、12种吸入性过敏原及12种食物类过敏原。

吸入组过敏原有粉尘螨、德国小蠊、狗毛、户尘螨、法国梧桐、葎草、艾蒿、玉米花粉、酵母菌、香烟、棉絮、羽毛;食物组过敏原有牛奶、海虾、海蟹、鸡蛋清、扇贝、牛肉、带鱼、黄鳝、芒果、鸡蛋黄、大豆、花生。

②操作步骤:试验中无皮肤划痕症阳性者,无试验部位皮肤破损或感染者。

用生理盐水擦拭受试者双侧前臂掌侧皮肤,将阴性对照液、各种变应原点刺液、阳性对照液按顺序依次滴在前臂掌侧皮肤上,每两种试剂间相距2cm。

最新:儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南修订版变应性鼻炎(AR)是特应性个体暴露于过敏原(变应原)后主要由免疫球蛋白E(IgE)介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。

近年来儿童AR患病率明显上升,严重影响患儿的生活质量,造成了很大的疾病负担。

本刊于2011年发表了《儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南(2010年,重庆)》,对提高儿童AR的认识、规范临床诊疗发挥了较大的作用。

随着研究的不断发展,对儿童AR的认识也在不断深入,为进一步满足临床工作的需要,本刊编委会组织专家对该指南进行了大幅度修订,新增了流行病学、发病机制、鉴别诊断等内容,在治疗方面为临床医生提供了更多高质量的循证医学证据,旨在促进儿童AR的规范化诊断和治疗。

本指南适用于2~18岁的AR患者。

01.流行病学儿童AR、变应性哮喘(本文简称哮喘)等变态反应性疾病患病率的迅速增加引起了全球的关注。

国际儿童哮喘和变态反应研究显示:AR自报患病率在6~7岁儿童中平均为8.5%,在13~14岁儿童中平均为14.6%,不同国家和地区之间存在显著差异。

我国部分地区的流行病学研究显示,儿童AR自报患病率为18.10%~49.68%,确诊患病率为10.80%~21.09%,并呈增长趋势。

AR的发病与环境因素直接相关,不同地区的过敏原也有所不同。

我国各地区环境因素、气候因素及经济水平等差距较大,吸入过敏原的构成差异明显。

现有国内儿童AR过敏原谱的研究多为单中心报道,较为分散,缺少全国性数据。

新近的临床资料显示,不同年龄段和性别的儿童过敏原阳性率存在差异。

北京地区儿童常见吸入过敏原为尘螭、真菌、杂草花粉和动物毛等;北方(西北和东北)地区主要过敏原为杂草花粉;南方(华东、华中和华南)地区过敏原以粉尘蜻和屋尘螭为主。

近年来,饲养宠物导致儿童对猫毛和狗毛过敏、以及某些食物过敏原与花粉过敏原之间存在交叉抗原性的问题也受到关注。

与生活在城市的儿童相比,生活在农村或农场的儿童AR发生率较低,这与过敏原的暴露及环境中的内毒素水平密切相关。

• 论 著 •37保健医学得到广泛开展,和的迅速发展,新生儿缺氧缺血性脑病病死率显著下降,但存活新生儿有较高的神经系统后遗症,出现智力低下、运动功能落后、癫痫、脑瘫等。

儿童0~2岁是中枢神经系统快速发育阶段[4],脑部可塑性最佳时期,新生儿缺氧缺血性脑病神经系统后遗症为脑损伤引起,在进行早期干预可以使脑细胞得到功能加强,细胞间突触连接增加,经过运动、感觉、语言、颜色、外界丰富的环境等良性刺激促进神经系统发表1 两组运动发育(PD I )、智能(M D I )检测并比较(χ—±s )早期干预组对照组M D IPD IM D I PD I 3个月103.69±14.64107.50±16.8091.30±13.0993.44±12.156个月106.82±11.51105.19±10.3493.38±11.7395.21±10.4812个月106.30±13.90108.85±10.3996.88±10.2198.68±10.04注:经统计学分析,两组各月份运动发育(PD I )、智能(M D I )检测并比较P <0.05,有显著差异性表2 两组预后比较(n ,%)组别例优秀正常边缘状态智力低下早期干预组9012(13.33)68(75.55)8(8.88)2(2.22)对照组860(0.0)54(62.79)21(24.41)11(12.79)注:经统计学分析,两组在预后各项比较P <0.05,有显著差异性育、脑结构和功能代偿,促进婴儿抬头、爬行、站立等正常运动功能恢复、防止肌肉萎缩、促进肌肉协凋运动,干预越早效果越佳,应在新生儿期进行以期得到最大化的功能恢复。

由于婴幼儿神经功能发育是一个连续过程,针对新生儿缺氧缺血性脑病干预应持续进行[5],不能松懈,并根据病儿的神经运动缺失情况进行调整干预方案,由专业人员进行康复治疗及指导;早期干预、康复需要家庭充分配合,使患儿能够得到充分的干预,使干预措施得到具体落实,效果达到最大化。