中医对肥胖的认识

- 格式:ppt

- 大小:761.00 KB

- 文档页数:15

中医辨证说肥胖,你是哪一种?对号入座甩掉...

又到了现在不减肥,明天徒伤悲的季节,除了管住嘴,迈开腿,中药可助你瘦+美且健康!来,了解中医常见的肥胖类型,看看你属于哪一类?

1 湿热困脾

特点:肥胖、肉结实,食量大,心烦、口粘、口渴,汗多怕热,食后思睡,大便粘,小便黄。

2 脾虚湿滞

特点:肥胖、肌肉松软,神疲乏力、倦怠懒言,头身困重、劳累后更明显。

舌淡胖有齿印。

1.2.3 肝郁脾虚

特点:肥胖、急躁易怒,口苦,胸胁胀满,善叹气,食少,进食后易腹胀,便溏不爽或腹泻。

4 脾肾阳虚

特点:肥胖、怕冷、或喜饮温水,腰膝酸软,倦怠,话都懒得说,身困,汗出身凉,大便溏,小便清长,或有下肢及眼睑水肿。

各类型肥胖方药应对:

1.湿热困脾型

常用方药:厚朴、黄连、石菖蒲、法夏、豆豉、焦栀子、芦根等。

2.脾虚湿滞型

常用方药:党参、白术、茯苓、苍术、厚朴、陈皮、山药、莲子、苡仁、砂仁、桔梗等。

3 肝郁脾虚型

常用方药:柴胡、黄芩、白芍、大黄、枳实、生姜、法半夏、木香等

4 脾肾阳虚型

常用方药:肉桂、桂枝、生地、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹

皮、黄芪、牛膝等。

临床上还有一种肥胖类型,此为特点为:小腹饱满突出,手脚细但身上胖,食欲正常或稍欠,也就是说,吃得不多,还“偷着胖”,中医一般常用小建中汤及香砂六君子散合四物来进行调理。

中医一般认为肥胖实则多见于胃热、痰湿、气郁、血瘀,虚则多为脾气亏虚,脾肾阳虚,或脾虚导致气血两虚,一般实多虚少,或虚实相兼。

中医对肥胖的认识及辩证治疗目前,随着社会经济的发展,人们的生活水平越来越高,但是由此也带来了很多的问题。

生活水平的提高,导致人们的饮食习惯发生了一定的变化,进而使得现实生活中的肥胖的人数越来越多,并且其数量已经达到一定的地步,引起了临床的重视。

我们所称的肥胖症是指实际体重超过标准体重(标准体重(kg)=[身高(cm)-100]*0.9)的20%以上,或者说是体重重量指数升高(体重指数>24)以及出现一系列症状的人。

虽说我们看一个人的体格就知道这个人是否肥胖,但是肥胖症在中医上是怎么定义的呢?以及在中医上又是如何治疗的呢?一、中医对肥胖的分类在中医方面,其对肥胖的解释和我们平时有很大的不同。

我们在生活中一般认为肥胖是由于饮食不规律、吃过多的油腻食品等原因。

但是在中医上,对肥胖的解释却复杂的多。

中医方面认为,人体的肥胖有很多种类型,例如先天的基因决定、食用过多油腻食品、不常运动、七情过度、脾胃虚衰、痰饮水湿等类型。

1.先天禀赋中医方面认为一个人的体形的胖瘦在很大程度上是受人的先天禀赋所影响的。

人体在出生的时候,就会有体质的差异,不同的体质在肥胖方面也会产生不同的影响。

并且人的阴阳刚柔的差异,也是由先天的禀赋所决定的。

2.饮食不节中医上认为饮食不节是导致肥胖的极其重要的一个原因。

《素问。

奇病论》说:"必数食甘美而多肥也。

"一旦人在日常生活中,吃的多且吃的较好,这些食物就会渐渐地转化为人体的脂肪;或者说人在吃饭时,饮食过多且从不节制,时间久了就会损伤人的脾和胃。

因此,在《素问。

通评虚实论》有"肥贵人则高梁之疾也"之说。

这一点就说明了在日常生活中,如果不注意饮食,就可能会导致人体内的精微物质过剩进而引起肥胖。

3.脏腑失调随着人的年龄越来越大,无论男女,都会出现脏腑气血失调,进而导致肥胖的概率增加。

我们人体内的正常代谢与脏腑的功能有很大的关系,并且和脾脏以及胃的关系极其密切。

中医对肥胖的认识及辨证中医认为,肥胖的形成与先天禀赋、过食肥甘、疏于劳作、七情过度、脾胃虚衰、痰饮水湿等有关。

1.先天禀赋体形的胖瘦受先天禀赋的影响十分明显。

中医认为体质阴阳刚柔的差异,是由先天禀赋决定的。

《灵枢。

阴阳二十五人》中指出:“土形之人,……其为人黄色,圆面,大头,美肩背,大腹,美股胫,小手足,多肉”、“水形之人,……大头,小肩,大腹”,前者为全身性肥胖,后者为腹大的中心性肥胖,二者均与先天禀性赋有密切关系。

2.饮食不节饮食不节是肥胖形成的重要原因。

《素问。

奇病论》说:“必数食甘美而多肥也。

”多食甘美,逐渐积聚化为膏脂;或饮食节制无度,日久损伤脾胃,水谷精微不能正常运化,水湿停聚,湿从内生,聚湿生痰,造成肌肉减少而脂肪增加,停留肌肤、脏腑而发为肥胖。

故《素问。

通评虚实论》有“肥贵人则高梁之疾也”之说。

《临证指南医案》对于肥胖的形成描述得更为具体、详细,认为“湿从内生,必其人膏梁酒醴过度,或嗜饮茶汤太多,或食生冷瓜果及甜腻之物。

其人色白而肥,肌肉柔软……”。

还有人指出“厚味肥甘,可助阳生气、生阴。

生阴者,转化为脂液,浸淫脉道,脉膜变异”。

《脾胃论》说:“脾胃俱旺,则能食而肥。

”这些都充分说明过食膏梁甜腻、厚味肥甘、酒醴茶汤、生冷瓜果均可导致精微物质过剩而引起肥胖。

3.脏腑失调无论男女,随着年龄的增长,容易出现脏腑气血失调,肥胖发生的机率也随之增大。

《素问。

阴阳应象大论》说:“年四十,而阴气自半也,起居衰也。

年五十,体重,耳目不聪矣。

”人体物质能量代谢与脏腑功能有关,其中与脾胃关系尤为密切。

脾胃为后天之本,气血生化之源,主受纳、腐熟、运化、吸收、输布,是维持人体营养物质代谢正常进行的根本。

中年以后,脾胃运化功能逐渐减退,对肥甘厚味的转化功能也逐渐减弱,水谷精微不能化生输布,蓄积体内而为痰湿脂浊,躯脂满溢,再加上年高以后好静少动,形体遂渐渐肥胖。

《素问。

奇病论》说:“肥者令人内热,甘者令人中满”,五谷入胃,需依靠脾胃的健运才能转化为精微物质,若脾胃虚损则运化失职,水谷肥甘之物无以化生气血精微,而转变为痰浊积聚体内,导致体态肥胖,故有“肥甘生痰”、“肥人多痰”之说。

中医讲肥胖体质中医讲肥胖体质引言:肥胖体质是现代社会中普遍存在的健康问题之一。

中医学认为,肥胖体质是由于气机失调、体液代谢紊乱等因素导致的。

本文将详细探讨中医对肥胖体质的认识,并提供相应的调理方法和建议。

第一章:肥胖体质的概念与分型1·1 肥胖体质概念1·2 肥胖体质的分类1·2·1 气滞型肥胖1·2·2 痰湿型肥胖1·2·3 血瘀型肥胖1·2·4 脾虚湿阻型肥胖第二章:中医肥胖体质的诊断与辨证2·1 望诊与问诊2·2 脉诊与舌诊2·3 中医肥胖体质辨证要点2·3·1 气滞型肥胖的辨证2·3·2 痰湿型肥胖的辨证2·3·3 血瘀型肥胖的辨证2·3·4 脾虚湿阻型肥胖的辨证第三章:中医肥胖体质的调理方法3·1 饮食调理3·1·1 气滞型肥胖的饮食调理方法3·1·2 痰湿型肥胖的饮食调理方法3·1·3 血瘀型肥胖的饮食调理方法3·1·4 脾虚湿阻型肥胖的饮食调理方法3·2 中药调理3·2·1 气滞型肥胖的中药调理方法3·2·2 痰湿型肥胖的中药调理方法3·2·3 血瘀型肥胖的中药调理方法3·2·4 脾虚湿阻型肥胖的中药调理方法3·3 锻炼与运动建议3·4 心理调适方法第四章:常见的中药配方4·1 气滞型肥胖的中药配方推荐4·2 痰湿型肥胖的中药配方推荐4·3 血瘀型肥胖的中药配方推荐4·4 脾虚湿阻型肥胖的中药配方推荐附件:1·体质辨识表格2·调理方案记录表3·常见药材使用手册法律名词及注释:1·《中华人民共和国药品管理法》:中华人民共和国国家法律,主要规定了药品的管理和使用等方面的法律法规。

中国中医药报/2004年/02月/23日/中医学对肥胖病的认识及治疗龚海洋中华人民共和国国家标准中医临床诊疗术语疾病部分!对肥胖病的定义为:肥胖病是指因嗜食肥甘,喜静少动,脾失健运,痰湿脂膏积聚,导致形体发胖,超乎常人,并伴困倦乏力等为主要表现的形体疾病。

肥胖病多为虚实夹杂、本虚标实证,实者主责之痰,虚者主责之脾。

所谓∀肥人多痰#、∀肥人多湿#、∀肥人多瘀#是其邪实的一面,根本原因在于气虚,阳气不运,病位在脾。

汪昂说:∀肥人多痰而经阻,气不运也#。

石室秘录!亦云:∀肥人多痰,乃气虚也,虚则血不能运行,故痰生之#。

一、病因、病机肥胖主要是由于体内脂肪堆积过多所致。

如果人体因某些机能失职,或过多地摄食肥甘厚味,会造成体内脂膏过多,积蓄于体内,进而化为痰湿脂浊,阻滞于经脉,充斥于肌肤腠理及脏腑三焦,从而发为肥胖病。

目前的研究认为,肥胖病主要与饮食、劳逸、体质、遗传、年龄、性别、工作性质、精神情志及地域等因素有关。

素问示从容论!指出肥胖病的病机是∀肝虚、肾虚、脾虚,令人体重烦冤#,并有∀肥人多气虚#、∀肥人多痰湿#等对肥胖病病机的高度概括。

人体阳气虚弱,气化失职,脏腑功能失调,运化疏泄乏力,气机郁滞,升降失司,血行失畅,脂浊痰湿堆积体内是肥胖病的主要病理机制。

肥胖病多发于老年人就是因为老年人阳气亏虚,无法气化而造成脂浊痰湿蓄积。

脏腑功能失调,尤其是脾胃功能失调,可导致脂膏水湿无以运化、排泄、转输,从而停积为脂浊痰湿,形体发肥而身重;肝肾阴虚,阳亢则火热内生,影响肝之疏泄、肾之开合气化,使脂浊痰湿之邪停积于体内,并与火热胶结,发为肥胖。

人体脂膏的运化、转输、排泄,有赖于气机调达,升降正常、血行畅通,如果气机不利,则体内的脂膏不能被正常利用与排泄;血行不畅,脂膏转输不力,也会造成体内脂膏堆积,多余堆积的脂膏化为痰湿脂浊,又反过来影响气机之条达升降,阻滞血脉之运行,并使脂浊痰湿日积渐多,发为肥胖病。

二、分型从古至今,对肥胖病的分型有多种。

吃的少还肥胖,中医是如何认识的?昨天一朋友在我为病人治病的时候,问我她最近吃的少还肥胖,从中医角度是如何认识的?其实,中医对肥胖的防治早就有深刻的认识。

我国历代医籍对肥胖病的论述颇多。

最早记载见于《黄帝内经》,该书系统地记载了肥胖病的病因病机及症状,并对肥胖进行了分类。

如《素问·通评虚实论》有“肥贵人”的描述。

《灵枢·卫气失常》根据人皮肉气血的多少对肥胖进行分类,分为“有肥、有膏、有肉”三种类型。

病因方面,《素问·奇病论》记载“喜食甘美而多肥”;《素问·异法方宜论》还记载“西方者,其民华食而脂肥”,说明肥胖的发生与过食肥甘、地理环境等多种因素有关。

除此之外,《黄帝内经》认为肥胖与其他多种病证有关,认识到肥胖可转化为消渴,还与仆击、偏枯、痿厥、气满发逆等多种疾病有关。

后世医家在此基础上对肥胖的病机及治疗有进一步的认识,金·李东垣《脾胃论》指出了脾胃功能与肥胖之间的密切的联系,认为脾胃俱旺,则能食而肥;脾胃虚弱,则少食而肥。

元·朱震亨《丹溪心法》提出了肥胖具有多湿、多痰且气盛于外而歉于内的特点,认为肥胖应从湿热及气虚两方面论治。

宋·刘完素《素问玄机原病式》认为肥人多血实气虚,腠理多郁滞,气血难以通利,可伴气滞血瘀的特点。

明·张介宾《景岳全书·杂证谟·非风》记载了肥人多气虚、多痰湿,易致气道不利,故多非风之证。

清·陈士铎《石室秘录·肥治法》认为:“肥人多痰,乃气虚也。

”故治痰须补气兼消痰,并补命火,使气足则痰消。

清·吴本立在《女科切要》中记载:“肥白妇人,经闭而不通者,必是痰湿与脂膜壅塞之故也。

”指出了肥胖与妇人疾病之间的联系。

近代由于人们生活水平的改善,体力劳动减少,肥胖已成为影响人类健康的重要因素。

中医讲肥胖体质肥胖已经成为现代人普遍存在的问题,越来越多的人开始减肥和健康。

中医认为,肥胖与体质因素有关,其中主要是脾虚痰湿。

下面将从中医的角度来分析肥胖体质的原因和特点。

一、肥胖与脾虚痰湿中医认为,肥胖与脾虚痰湿密切相关。

脾主运化,主水湿代谢,脾虚则运化失职,水湿内停,日久成痰,形成肥胖。

脾虚痰湿型肥胖主要表现为身体沉重、腹部肥满、口黏苔腻等症状。

二、肥胖与气滞血瘀气滞血瘀是肥胖的另一种重要体质因素。

气滞血瘀型肥胖主要表现为腹部胀满、两胁胀痛、心烦易怒、舌质暗紫有瘀斑等症状。

中医认为,气滞血瘀型肥胖与肝气郁结有关,肝气郁结则气机不畅,血行不利,形成气滞血瘀。

三、肥胖与湿热内蕴湿热内蕴型肥胖主要表现为身热口干、口苦尿黄、苔黄腻等症状。

中医认为,湿热内蕴型肥胖与饮食不当、嗜烟酒有关,长期嗜食肥甘厚味之品,酿生湿热,形成肥胖。

四、肥胖与寒湿困脾寒湿困脾型肥胖主要表现为身体沉重、腹部肥满、口黏苔腻、畏寒肢冷等症状。

中医认为,寒湿困脾型肥胖与贪凉过度、外感寒湿有关,寒湿内侵,阳气受遏,形成肥胖。

中医认为肥胖体质的原因和特点主要包括脾虚痰湿、气滞血瘀、湿热内蕴和寒湿困脾等方面。

在减肥过程中,应根据不同的体质类型采取相应的调理方法,以改善体质状况,达到减肥的目的。

肥胖与中医体质相关研究进展随着现代生活方式的改变,肥胖问题日益成为全球的公共卫生焦点。

肥胖不仅影响身体健康,还与多种慢性疾病如糖尿病、高血压等密切相关。

近年来,中医体质学说的发展为肥胖研究提供了新的视角,越来越多的研究者开始中医体质在肥胖及相关疾病中的作用。

本文将综述肥胖与中医体质的相关研究进展,旨在为进一步研究提供参考。

在过去的几十年中,肥胖率在全球范围内不断上升。

据世界卫生组织数据显示,全球肥胖率已从20世纪70年代的14%上升到2016年的39%。

肥胖成为全球范围内的一个严重问题,必须引起足够的重视。

中医体质学说认为,人体体质可划分为平和质、气虚质、阴虚质、阳虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质和特禀质等9种类型。

中医对肥胖的认识正文:一、中医对肥胖的定义与分类肥胖是指体重超过正常范围的一种健康问题。

根据中医理论,肥胖可分为以下几类:⒈湿热痰浊型:主要表现为体重过重、容易出汗、口干燥渴、胃口大、大便黏滞等症状。

⒉气滞血瘀型:主要表现为体形肥胖不均匀、腹部肥胖突出、面色晦暗、皮肤搔痒等症状。

⒊脾胃虚弱型:主要表现为体重超重、容易疲倦、腹部脂肪积聚、食欲不振等症状。

⒋肝郁气滞型:主要表现为体型肥胖、情绪易怒、胸闷胁痛、舌质较红等症状。

二、中医对肥胖的病因病机认识⒈饮食过剩:中医认为肥胖的主要原因是饮食过剩,导致消化系统无法消化和吸收过多的能量,从而形成脂肪堆积。

⒉情绪失调:情绪失调也是导致肥胖的因素之一。

中医认为,情绪不稳定或长期压抑会导致体内气血运行不畅,从而产生内热,促进脂肪的堆积。

⒊脾胃虚弱:脾胃虚弱是导致肥胖的重要原因之一,脾胃功能不振会导致消化吸收功能减弱,从而影响能量代谢,促进脂肪堆积。

⒋肝郁气滞:中医认为肝气郁结会导致气滞血瘀,影响脾胃功能,从而导致肥胖。

三、中医对肥胖的治疗方法⒈中药调理:根据不同肥胖类型的病因病机,中医可以开具相应的草药方剂,以调理脾胃、疏肝理气、清热解毒等,从而达到减肥的效果。

⒉饮食调理:中医认为,合理的饮食调理对于减肥非常重要。

中医建议减少高热量、高脂肪的食物摄入,增加粗纤维、低热量的食物摄入,提倡多吃蔬菜水果、粗粮等。

⒊运动调理:中医提倡适量的运动对于减肥很有帮助。

中医认为,通过运动可以调节气血运行,增加能量消耗,促进脂肪代谢。

⒋心理调理:中医认为情绪稳定对于减肥很重要,可以通过心理调理方法如中医的针灸、推拿等来改善情绪,减少食欲。

附件:本文档涉及附件:无法律名词及注释:无。

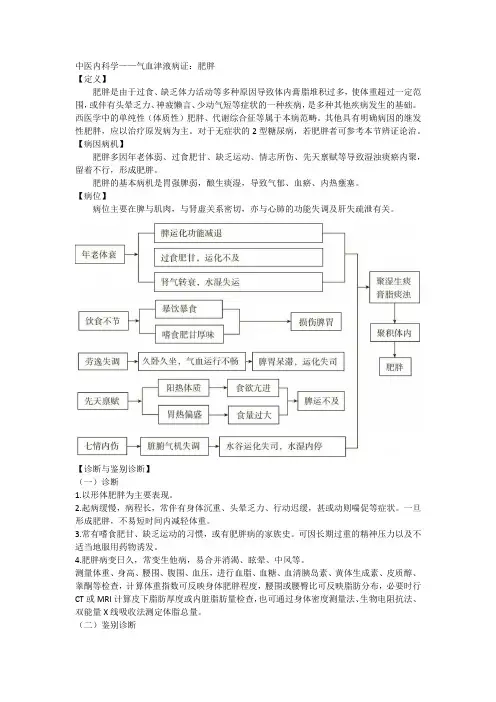

中医内科学——气血津液病证:肥胖【定义】肥胖是由于过食、缺乏体力活动等多种原因导致体内膏脂堆积过多,使体重超过一定范围,或伴有头晕乏力、神疲懒言、少动气短等症状的一种疾病,是多种其他疾病发生的基础。

西医学中的单纯性(体质性)肥胖、代谢综合征等属于本病范畴。

其他具有明确病因的继发性肥胖,应以治疗原发病为主。

对于无症状的2型糖尿病,若肥胖者可参考本节辨证论治。

【病因病机】肥胖多因年老体弱、过食肥甘、缺乏运动、情志所伤、先天禀赋等导致湿浊痰瘀内聚,留着不行,形成肥胖。

肥胖的基本病机是胃强脾弱,酿生痰湿,导致气郁、血瘀、内热壅塞。

【病位】病位主要在脾与肌肉,与肾虚关系密切,亦与心肺的功能失调及肝失疏泄有关。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.以形体肥胖为主要表现。

2.起病缓慢,病程长,常伴有身体沉重、头晕乏力、行动迟缓,甚或动则喘促等症状。

一旦形成肥胖,不易短时间内减轻体重。

3.常有嗜食肥甘、缺乏运动的习惯,或有肥胖病的家族史。

可因长期过重的精神压力以及不适当地服用药物诱发。

4.肥胖病变日久,常变生他病,易合并消渴、眩晕、中风等。

测量体重、身高、腰围、腹围、血压,进行血脂、血糖、血清胰岛素、黄体生成素、皮质醇、睾酮等检查,计算体重指数可反映身体肥胖程度,腰围或腰臀比可反映脂肪分布,必要时行CT或MRI计算皮下脂肪厚度或内脏脂肪量检查,也可通过身体密度测量法、生物电阻抗法、双能量X线吸收法测定体脂总量。

(二)鉴别诊断1.水肿两者均形体肥胖甚则臃肿。

肥胖多因饮食不节、缺乏运动、先天禀赋等原因引起,经治疗体重可减轻,但较慢。

水肿多因风邪袭表、疮毒内犯、外感水湿、久病劳倦等导致,以颜面、四肢浮肿为主,严重者可见腹部胀满、全身皆肿。

经治疗体重可迅速减轻并降至正常。

2.黄胖两者均有面部肥胖。

肥胖多由于年老体弱、饮食不节、缺乏运动、情志所伤、先天禀赋等原因引起。

黄胖则由肠道寄生虫与食积所致,以面部黄胖、肿大为特征。

【辨证论治】1.胃热火郁临床表现:肥胖多食,消谷善饥,可有大便不爽,甚或干结,尿黄,或有口干口苦,喜饮水;舌质红,苔黄,脉数。

中医对肥胖的理解

中医认为肥胖是人体垃圾排泄不出去的结果,而不是身体储备过多能量的表现。

当身体处于气滞血瘀、痰湿阻滞状态时,经络就会堵塞,引起脏腑功能紊乱,导致体内垃圾代谢不出去,沉积在皮肤表面形成赘肉,最终导致肥胖。

如果垃圾沉积在血管里,就会导致高血脂、高血糖、高尿酸;如果垃圾沉积在肝脏,就会导致脂肪肝。

因此,中医认为肥胖的形成与先天禀赋、过食肥甘、疏于劳作、脾胃虚衰、痰饮水湿等因素有关。

治疗肥胖需要恢复五脏功能,调节整个身体的状况,从而使血脉通畅,肥胖自然消失,疾病也自然消除。

中医关于“肥胖”及其防控措施小结

一、肥胖

1. 肥胖是由先天禀赋、年老体弱、饮食不节、劳逸失调以及情志所伤等原因,损伤脾胃,脾胃运化失调,五脏失养,导致痰饮、水湿内停,气滞血瘀的本虚标实证。

2.本病早期以脾虚不运为主,久病可由脾及肾,导致脾肾两虚,或肝失疏泄,心肺失调,可见气滞、痰湿、瘀血相杂,导致病情复杂。

3.临床以胃火炽盛、痰湿内生、气郁血瘀、脾虚不运、脾肾阳虚为主。

4.应注意早期预防,治疗应配合生活调理,以补虚泻实为主要治疗原则,注重调理脾,向时结合消导通腑、行气利水、行气化痰或痰瘀同治等法,以标本兼治。

5.本病早期综合治疗,可获痊愈,但也易复发。

久胖者,常并见胸痹、消渴、眩晕、水肿等多种病证。

二、肥胖的日常防控措施

1.肥胖的预防非常重要。

饮食宜清淡,忌肥甘醇酒,膳食均衡,忌多食、暴饮暴食,忌食零食。

2.平素要积极主动锻炼,持之以恒。

3.肥胖的调护是治疗的有益补充,也是巩固治疗成果的关键。

4.要积极参加体育锻炼,可根据情况选择导引、散步、快走、

慢跑、骑车等运动方式。

5.运动不可太过,贵在持之以恒,勿中途中断。

6.减肥须循序渐进,使体重逐渐减轻,接近正常体重。

不宜骤减,以免损伤正气,降低体力。

可有针对性地配合药膳疗法。

中医对肥胖的认识中医对肥胖的认识1.肥胖的定义及影响1.1 定义:肥胖是指人体脂肪组织过多导致体重超过正常范围的一种情况。

1.2 影响:肥胖会增加心血管疾病、糖尿病、高血压等慢性疾病的患病风险,降低生活质量。

2.中医对肥胖的理论认识2.1 中医体质分类:中医将人群按体质分为平和、气虚、阳虚、阴虚、痰湿、湿热、血瘀、特禀八种类型。

2.2 中医肥胖病机分析:①湿热体质:在中医理论中,认为湿热体质易导致体内湿热郁滞,从而导致肥胖。

②痰湿体质:痰湿体质会导致体内湿气聚积,形成肥胖病理。

③脾胃虚弱:脾胃虚弱会导致消化功能减弱,脂肪无法正常代谢,从而导致肥胖。

④肝郁气滞:中医认为肝气郁结会导致血液循环不畅,从而导致体内脂肪积聚。

3.中医治疗肥胖的方法3.1 饮食调理:中医通过饮食调理,采用针对不同体质的饮食疗法,平衡体内阴阳,减轻湿热、痰湿等病理。

3.2 推拿按摩:通过推拿按摩刺激穴位,促进脏腑功能调整,达到减肥的效果。

3.3 中药治疗:中医使用中药调理体内的阴阳平衡,清除湿热、痰湿等病理,促进新陈代谢,减少脂肪积累。

4.预防肥胖的中医建议4.1 合理饮食:中医强调饮食的调理,提倡多摄入蔬菜水果,限制高脂肪、高糖分食物的摄入。

4.2 锻炼:中医推荐适当的运动锻炼,活动身体,促进脂肪消耗。

4.3 情绪管理:情绪的不稳定会导致压力增加,造成肥胖。

中医注重调理情绪,保持心情舒畅。

4.4 定期体检:中医建议肥胖者定期进行体能检查,了解体内阴阳平衡和身体健康状况。

附件:●饮食记录表●食物禁忌表●中药处方范例法律名词及注释:●1.中医:指传统中医药法律法规中对于中医的定义,广义上包括中医药学科、诊疗方法等。

●2.中药:指适用于中医方法治疗的药物,包括植物药、动物药、矿物药等。

●3.饮食调理:指通过调整饮食结构和食物搭配,改善健康状况的方法。

●4.推拿按摩:指通过手法按摩穴位、经络,调整人体阴阳平衡,促进健康的方法。

中医认为肥胖的原因有哪些中医说肥胖:①先天禀赋:肥胖者因个体差异所致,是先天票赋所决定的这与现代医学遗传因素相似,临床观察,父母为肥胖者、子女成人后肥胖的机率较大。

②过食肥甘,膏粱厚味:过食甜食,或含脂肪多的食物(如肥肉、肥鸭、猪油等),影响脾的运化,水谷精微不能化成精血,膏脂痰浊蓄积体内,遂成肥胖。

③长期抑郁精神:中医认为肝主疏泄,喜条达。

如果长期精神抑郁,则肝气不好,气机阻塞,以致气结痰凝或肝气失疏,脾胃失和,痰湿内生,肥胖形成。

④久坐久卧,缺少劳作:久卧,久坐,气和郁滞,使脾气运化无力,转输失调,膏脂内聚,使人肥胖。

⑤其他疾病:中医认识到肥胖可以是单独的一个病,也可以是继发于其他疾病之后的一个症。

⑥性别:临床所见,肥胖者中,女性多于男性,特别是经产妇女或绝经后的妇女。

如何减肥?【仰卧起坐】Step1:躺姿,下背紧贴地面,膝盖弯曲尽量与地面平行,双手扶头部两侧,头部抬起预备。

Step2:腹部收紧上身离地,腿不动,尽量使双手手肘往前超过膝盖后停留1秒回动作1,重复20下有助腹部紧实。

【剪刀脚】Step1:躺姿,双手放地面,腹部收紧双腿离地,先将右脚抬高约与地面成45度,左脚离地约与地面成15度。

Step2:换左脚抬高与地面成45度,右脚与地面成15度,重复动作1至2共20次,下背需紧贴地面才能正确锻炼腹部。

【上下抬腿】Step1:躺姿,双手置身体两侧且手掌触地,双腿抬起,膝盖打直尽量使双腿与地面呈直角,抬至最高时下背仍要贴地。

Step2:吐气将双腿缓缓放下但不触地,重复动作1至2共20次,做完后在动作1、2姿势分别停留10至15秒,可锻炼上、中、下腹部的肌肉线条。

【平板式】手肘弯曲呈90度,前臂贴地,脚尖点地撑起身体,后脑勺至脚跟尽量呈一直线,检查臀部不可刻意翘起、腹部要收紧上提,才可正确锻炼到腹部,停留60秒,可锻炼全身肌肉线条。

【伏地挺身】Step1:膝盖跪地,脚踝处交叉,双手手肘伸直撑起身体重量,注意肩膀不耸起,腹部收紧,尽量使后脑勺至膝盖呈一直线。