文言文翻译常见失误与应对方法

- 格式:ppt

- 大小:166.00 KB

- 文档页数:17

文言文学习中常见错误及纠正方法在学习文言文过程中,很多学生常常犯下一些常见错误。

这些错误不仅影响到了文言文的准确理解,也影响了阅读体验和学习效果。

本文将介绍一些常见的错误,并提供相应的纠正方法,以帮助学生们更好地学习文言文。

1. 词义误解在阅读文言文时,词义的理解是至关重要的。

很多学生会遇到对某些生僻词汇的意思不清楚的情况。

为了纠正这个错误,学生可以通过以下方法来提高词义的准确理解:- 增加生僻词汇的积累,不断扩大词汇量。

- 学习相关的古代典籍和古代文化知识,以帮助理解生僻词汇的使用背景和语境。

- 通过查阅词典等工具,准确地理解词义。

2. 句式理解困难文言文的句式结构与现代汉语有所不同,这也是学习者常常遇到的难题之一。

为了纠正这个错误,可以采取以下方法:- 多阅读文言文经典作品,亲自感受其句式结构和语言特点。

- 注意学习文言文的语法规则,特别是熟悉不同句式的用法和变化。

- 通过分析句子成分和动词的位置来理解句子结构。

3. 文字错误文字错误包括错写字、字形错误等。

为了避免并纠正这些错误,学生可以考虑以下建议:- 注意认真书写,特别是练习独立写作时。

- 检查自己写的字是否正确、整齐。

- 多参考正确的范本,模仿书写。

4. 虚词使用不当虚词在文言文中具有重要的作用,但是学生们常常在虚词的使用上出错。

以下方法可帮助学生纠正这个错误:- 系统地学习虚词的用法和搭配。

- 注意虚词的语义变化和不同用法。

- 在阅读过程中,特别注意虚词的出现频率和上下文的语境。

5. 理解古代典籍的困难时至今日,我们学习文言文主要是通过古代典籍进行阅读。

然而,由于古代典籍的时代背景和文化差异,理解其中的内容会带来一定的困难。

以下方法可以帮助学生更好地理解古代典籍:- 了解古代历史背景和文化常识,以帮助更好地理解典籍的内容。

- 参考相关的文献和注释,特别是对于难以理解的部分。

- 多与老师和同学讨论,互相学习,共同探讨难点。

以上是文言文学习中常见错误及纠正方法的一些概述。

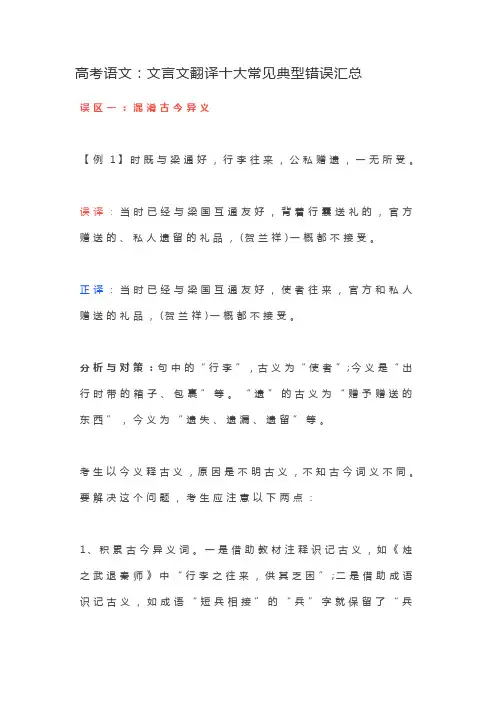

高考语文:文言文翻译十大常见典型错误汇总误区一:混淆古今异义【例1】时既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。

误译:当时已经与梁国互通友好,背着行囊送礼的,官方赠送的、私人遗留的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

正译:当时已经与梁国互通友好,使者往来,官方和私人赠送的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

分析与对策:句中的“行李”,古义为“使者”;今义是“出行时带的箱子、包裹”等。

“遗”的古义为“赠予赠送的东西”,今义为“遗失、遗漏、遗留”等。

考生以今义释古义,原因是不明古义,不知古今词义不同。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、积累古今异义词。

一是借助教材注释识记古义,如《烛之武退秦师》中“行李之往来,供其乏困”;二是借助成语识记古义,如成语“短兵相接”的“兵”字就保留了“兵器”这个古义;三是借助复习资料上的《古今异义词简表》识记古义。

2、翻译一个词首先想到的应该是这个词的古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意与上下文是否相符等。

误区二:词类活用分析错误【例2】母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

误译:后母的衣服也就是女儿的衣服,袖子里的那把刀也向着池塘呼唤鱼儿。

正译:后母慢慢穿上她女儿的衣服,袖子里藏着锋利的刀子走到池塘边呼唤鱼。

分析与对策:句中的第一个“衣”,名词活用为动词,应译为“穿”;“袖”,名词活用为动词,应译为“袖子里藏着”。

一般情况下,“名词+名词”的结构,第一个名词往往活用为动词。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、借助复习资料熟悉名词、动词、形容词的活用类别,并能通过对活用特征的识记、比较,结合语境进行正确翻译。

如,形容词意动用法,表示主语认为宾语具有这个形容词表示的性质或状态,可译为“认为……”“以……为……”;形容词的使动用法,表示主语使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

2、翻译语句的前提是读懂文章大意,而我们检验自己翻译正误的方法,就是将译文放到文段中去检验,使自己的翻译符合语境,合情合理。

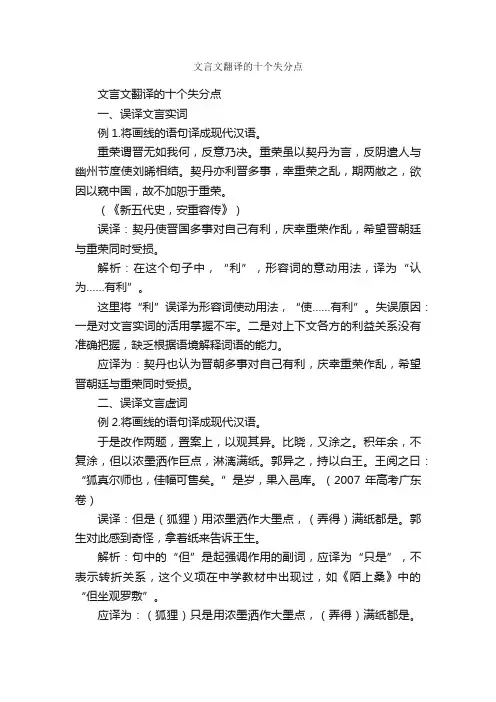

文言文翻译的十个失分点文言文翻译的十个失分点一、误译文言实词例1.将画线的语句译成现代汉语。

重荣谓晋无如我何,反意乃决。

重荣虽以契丹为言,反阴遣人与幽州节度使刘晞相结。

契丹亦利晋多事,幸重荣之乱,期两敝之,欲因以窥中国,故不加恕于重荣。

(《新五代史,安重容传》)误译:契丹使晋国多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。

解析:在这个句子中,“利”,形容词的意动用法,译为“认为……有利”。

这里将“利”误译为形容词使动用法,“使……有利”。

失误原因:一是对文言实词的活用掌握不牢。

二是对上下文各方的利益关系没有准确把握,缺乏根据语境解释词语的能力。

应译为:契丹也认为晋朝多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。

二、误译文言虚词例2.将画线的语句译成现代汉语。

于是改作两题,置案上,以观其异。

比晓,又涂之。

积年余,不复涂,但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。

郭异之,持以白王。

王阅之曰:“狐真尔师也,佳幅可售矣。

”是岁,果入邑库。

(2007年高考广东卷)误译:但是(狐狸)用浓墨洒作大墨点,(弄得)满纸都是。

郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

解析:句中的“但”是起强调作用的副词,应译为“只是”,不表示转折关系,这个义项在中学教材中出现过,如《陌上桑》中的“但坐观罗敷”。

应译为:(狐狸)只是用浓墨洒作大墨点,(弄得)满纸都是。

郭生对此感到奇怪,拿着纸来告诉王生。

三、古今词义不对应例3.将画线的语句译成现代汉语。

钟会伐蜀,过与戎别,问计将安出。

戎曰:“道家有言,‘为而不恃’,非成功难,保之难也。

”及会败,议者以为知言。

误译:钟会讨伐蜀国,路过时与王戎告别,问(他)有什么政策。

解析:“计”即计策,为对付某人或某种情况而预先安排的方法、策略。

如古代兵法的“三十六计”等。

而“政策”是个现代词语,它指国家或政党为实现一定时期的路线而制定的行动准则,如经济政策等。

这里古今意义不对应,误用现代词语。

应译为:钟会讨伐蜀国,路过王戎时与其告别,问(他)有什么计策。

古文者,中华文明之瑰宝,传承千年,博大精深。

然文言文翻译,非易事也。

翻译文言文,犹如破译密码,需具备深厚之古文功底与严谨之翻译态度。

然世人于翻译文言文时,往往犯下诸多错误,以下列举数种常见之误,以供借鉴。

一、望文生义文言文语言精炼,言简意赅,一字一词往往蕴含丰富之意。

然翻译时,若不细究字义,而仅凭表面意思,则易犯望文生义之误。

例如:“青出于蓝而胜于蓝。

”若仅从字面意思翻译为“青色从蓝色中出来,却比蓝色更胜一筹。

”则失之偏颇。

实则,“青出于蓝而胜于蓝”意指后生可畏,后辈超越前辈。

翻译时应译为:“青色虽源于蓝色,却更胜一筹。

”二、曲解词义文言文中,有些词汇具有多重含义,翻译时需根据语境准确把握词义。

若忽视语境,曲解词义,则易犯此类错误。

例如:“千里送鹅毛,礼轻情意重。

”若将“礼轻”翻译为“礼物不贵重”,则误解了原文之意。

实际上,“礼轻”是指礼物虽轻,但情意深厚。

翻译时应译为:“千里送鹅毛,虽礼物不贵重,但情意深厚。

”三、遗漏省略文言文写作讲究简洁,省略现象较为常见。

翻译时,若忽略省略,则易造成意思不完整。

例如:“吾友善饮,每至酒肆,必尽兴而归。

”若将“每至酒肆”翻译为“每次去酒肆”,则遗漏了原文中的省略。

实际上,“每至酒肆”是指“每次去酒肆时”,翻译时应译为:“吾友善饮,每次去酒肆时,必尽兴而归。

”四、误用词性文言文中,有些词汇具有多种词性,翻译时需根据语境确定其词性。

若误用词性,则易造成语义不通。

例如:“闻君远行,吾甚忧之。

”若将“忧”翻译为“担心”,则误用了词性。

实际上,“忧”在此处为动词,表示“为……而忧虑”。

翻译时应译为:“闻君远行,我为君忧虑。

”五、生搬硬套翻译文言文时,若生搬硬套现代汉语表达,则易造成语言生硬,失去古文韵味。

例如:“日月如梭,光阴似箭。

”若将“如梭”翻译为“像梭子一样”,则生搬硬套。

实际上,“如梭”是指日月运行迅速,翻译时应译为:“日月如梭,光阴似箭。

”总之,文言文翻译易犯之误繁多,翻译者需具备严谨之态度,细心揣摩,才能准确传达古文之意。

高考语文---文言文翻译十大常见典型错误及对策误区一:混淆古今异义【例1】时既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。

误译:当时已经与梁国互通友好,背着行囊送礼的,官方赠送的、私人遗留的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

正译:当时已经与梁国互通友好,使者往来,官方和私人赠送的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

分析与对策:句中的“行李”,古义为“使者”;今义是“出行时带的箱子、包裹”等。

“遗”的古义为“赠予赠送的东西”,今义为“遗失、遗漏、遗留”等。

考生以今义释古义,原因是不明古义,不知古今词义不同。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、积累古今异义词。

一是借助教材注释识记古义,如《烛之武退秦师》中“行李之往来,供其乏困”;二是借助成语识记古义,如成语“短兵相接”的“兵”字就保留了“兵器”这个古义;三是借助复习资料上的《古今异义词简表》识记古义。

2、翻译一个词首先想到的应该是这个词的古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意与上下文是否相符等。

误区二:词类活用分析错误【例2】母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

误译:后母的衣服也就是女儿的衣服,袖子里的那把刀也向着池塘呼唤鱼儿。

正译:后母慢慢穿上她女儿的衣服,袖子里藏着锋利的刀子走到池塘边呼唤鱼。

分析与对策:句中的第一个“衣”,名词活用为动词,应译为“穿”;“袖”,名词活用为动词,应译为“袖子里藏着”。

一般情况下,“名词+名词”的结构,第一个名词往往活用为动词。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、借助复习资料熟悉名词、动词、形容词的活用类别,并能通过对活用特征的识记、比较,结合语境进行正确翻译。

如,形容词意动用法,表示主语认为宾语具有这个形容词表示的性质或状态,可译为“认为……”“以……为……”;形容词的使动用法,表示主语使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

2、翻译语句的前提是读懂文章大意,而我们检验自己翻译正误的方法,就是将译文放到文段中去检验,使自己的翻译符合语境,合情合理。

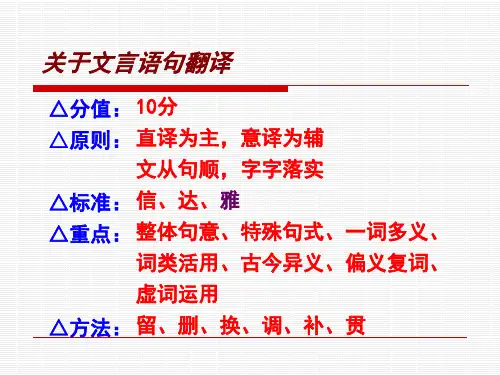

文言文翻译常见失误及对策作者:钟永辉来源:《作文周刊(高中版)》2006年第12期一、文言文翻译常见失误将文言文译成现代汉语是高考的必考项目,不少同学在这方面存在误区。

1、脱离语境文言文翻译常见的考查方式是翻译文中加横线的语句。

有些同学没有掌握“词不离句,句不离篇”的翻译原则,不善于跳出该文句本身去关注全文和整体意思,不善于把握该文句与上下文的联系,常常曲解句意。

2、漏译和增译漏译是指原文中该译的词,特别是关键词没有译出;增译是指不从原文实际出发而凭空添加某种意思。

无论是漏译还是增译,都不符合文言文翻译中“信”的基本要求。

3、以今释古文言实词的重要特点之一就是古今异义。

有些同学不了解或不甚了解这一特点,习惯于用现代汉语的常用意义去解释文言中的同形异义词,结果是可想而知的。

4、不明句式这里所说的句式是指与现代汉语不同的文言特殊句式。

如果不能准确把握文言句式的特点,翻译就极易误入歧途。

5、不懂修辞文言文中运用修辞手法(比喻、借代、互文、用典等)的现象屡见不鲜。

同学们若不懂修辞,拘泥于直译,很可能误解甚至曲解原意。

二、文言文翻译方法把文言句子翻译成现代汉语,关键要掌握三点:1、把句子放在具体的语境中去理解它的含意。

如果只注重翻译句子的本身,而不顾及全篇及上下文,很容易造成对句子的误解。

如“句读之不知,惑之不解,或师焉,或否焉”(《师说》)这句话,如果脱离了上下文,很难把它理解成“句读之不知,或师焉,惑之不解,或否焉”。

2、全面而准确地把握句中的关键词及文言句式特点。

翻译文言句子的关键在于译好关键词。

值得注意的是,“理解与现代汉语不同的句式和用法”虽没有列入考试范围,但这并不意味着学习文言文就可以不学习文言句式。

阅读文言文,除了要熟悉常见的文言实词、文言虚词的意义和用法外,还应了解文言句式的特点。

翻译句子是不可能离开句式的。

3、掌握翻译的原则和方法。

文言文翻译的原则是“信”“达”“雅”。

“信”即要真实地表达原文句的意思,也就是要逐个对照落实;“达”即要规范而明白晓畅地进行翻译;“雅”即用词造句讲求精美,文笔要求优美。

一、断句不当文言文断句是翻译的基础,断句不当会导致整个句子意思混乱。

例如:“孔子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?’”若断句为:“孔子曰学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”则会导致整个句子意思不清。

二、用词不当文言文中有很多古今异义词,翻译时若不仔细辨析,易造成误解。

如:“君臣之道,父子之情。

”若将“道”译为“道理”,则会导致句子意思不准确。

三、语序颠倒文言文语序与现代汉语有所不同,翻译时需注意调整语序。

如:“吾欲之南海。

”若翻译为“我想去南海。

”则不符合文言文语序。

四、词义窄化翻译时,有些词语的含义被过分窄化,导致句子意思不准确。

如:“吾欲观古人之遗迹。

”若将“遗迹”译为“遗址”,则会导致句子意思不准确。

五、词义扩大与词义窄化相反,有些词语的含义被过分扩大,导致句子意思不准确。

如:“是可忍,孰不可忍?”若将“可忍”译为“忍受”,则会导致句子意思不准确。

六、主语省略文言文中,主语常常省略,翻译时需注意补充。

如:“学而时习之。

”若翻译为“学习并且经常练习。

”则忽略了主语“我”。

七、语气词误用文言文中的语气词有很多,翻译时需注意其用法。

如:“吾欲之南海。

”若将“之”译为“去”,则忽略了语气词“之”的用法。

八、句子成分误译翻译时,有些句子成分被误译,导致句子意思不准确。

如:“孔子曰:‘君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

’”若将“血气未定”译为“年轻时的血液未稳定”,则忽略了“血气未定”的含义。

九、语法错误翻译时,有些句子存在语法错误,导致句子意思不准确。

如:“孔子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?’”若翻译为“学习并且经常练习,不是很高兴吗?有朋友从远方来,不是很快乐吗?别人不了解自己却不生气,不是君子吗?”则存在语法错误。

初中文言文知识点:文言文翻译十点失误文言文翻译是初中语文学习中的重要内容,对于理解古代文化和文学作品具有关键作用。

然而,在翻译过程中,同学们常常会出现一些失误。

下面就为大家详细介绍文言文翻译的十点失误,希望能帮助大家提高翻译的准确性。

一、望文生义望文生义是文言文翻译中最常见的失误之一。

有些同学仅仅根据字词的表面意思进行翻译,而不考虑其在特定语境中的含义。

比如,“率妻子邑人来此绝境”中的“绝境”,不能简单地理解为“没有出路的境地”,而是“与人世隔绝的地方”。

二、以今释古由于古今词义的差异,用现代的词义去解释古代的词语往往会导致错误。

例如,“先帝不以臣卑鄙”中的“卑鄙”,古代指“身份低微,见识短浅”,并非今义的“品质恶劣”。

三、不辨通假通假字在文言文中较为常见,如果不辨别通假现象,就会造成误解。

像“孰为汝多知乎”中的“知”通“智”,意思是“智慧”。

四、漏译省略文言文常有省略成分,在翻译时如果不补充出来,就会影响句子的完整性和准确性。

比如,“一鼓作气,再而衰,三而竭”,应译为“第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士气就减弱了,第三次击鼓士气就耗尽了”,其中“再”“三”后面省略了“鼓”,翻译时要补上。

五、该补不补除了省略成分,有些句子为了表意完整,需要增添一些词语。

如果该补不补,也会使翻译不准确。

比如,“夫战,勇气也”,应译为“作战,靠的是勇气啊”,需要加上“靠的是”“啊”等词语,才能使句子更通顺。

六、该调不调文言文中有很多倒装句,如宾语前置、状语后置、定语后置等。

翻译时如果不调整语序,就不符合现代汉语的表达习惯。

比如,“何陋之有”是宾语前置句,应译为“有什么简陋的呢”。

七、该删不删文言文中有些虚词,如发语词、衬音助词等,在翻译时没有实际意义,应该删掉。

比如,“夫战,勇气也”中的“夫”,是发语词,翻译时无需译出。

八、错译实词实词是文言文翻译的重点,如果对实词的理解错误,整个句子的翻译就会出错。

比如,“微斯人,吾谁与归”中的“微”,应译为“如果没有”,而不是“微小”。

文言文翻译的十大失误失误一:不需翻译的强行翻译。

例1.元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝。

(《石钟山记》)误译:公元1084年6月丁丑那天,我从齐安乘船到临汝去。

应译为:元丰七年六月丁丑日,我从齐安乘船到临汝去。

(元丰七年的六月并不等同于公元1084年的6月,因为前者是农历,后者是公历)失误二:以今义当古义。

例2.吾社之行为士先者,为之声义。

(《五人墓碑记》)误译:我们复社里那些行为在读书人前面的人,替他伸张正义。

应译为:我们复社里那些品行可作为读书人表率的人,替他伸张正义。

失误三:该译的词语没有译出来。

例3.故今之墓中全乎为五人也。

(《五人墓碑记》)误译:所以现在的墓中,是五个人。

应译为:所以现在的墓中,是完完整整的五个人。

失误四:词语翻译得不恰当。

例4.不爱珍器重宝肥饶之地。

(《过秦论》)误译:不爱护珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地。

应译为:不珍惜珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地。

失误五:该删除的词语仍然保留。

例5.师道之不传也久矣。

(《师说》)误译:从师学道的道理没人传布也已经很久了。

应译为:从师学道的道理没人传布已经很久了。

(句中的“也”表提顿,不翻译。

)失误六:省略成分没有译出。

例6. 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

(《六国论》)误译:秦国在用战争夺取土地以外,小的就获得邑镇,大的就获得城市。

应译为:秦国在用战争夺取土地以外(还受到诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得城市。

失误七:把使动、意动当普通动词翻译。

例7. 沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门。

(《鸿门宴》)误译:刘邦第二天早晨就跟着一百多人马来见项王,到了鸿门应译为:刘邦第二天早晨带着一百多人马来见项王,到了鸿门。

(从:使……跟从)失误八:无中生有地增添内容。

例8.三人行,则必有我师。

(《师说》)误译:(我们)几个人走在一起,其中就一定有我的老师。

应译为:几个人走在一起,其中就一定有自己的老师。

(“几个人”是泛指,可以指任意几个人,而非特指“我们”。

文言文翻译十大常见典型错误汇总文言文翻译在文言文阅读题里可以说是最考验技术的,下面是历年来高考生最容易犯的高考文言文翻译的十个误区误区一:混淆古今异义【例1】时既与梁通好,行李往来,公私赠遗,一无所受。

误译:当时已经与梁国互通友好,背着行囊送礼的,官方赠送的、私人遗留的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

正译:当时已经与梁国互通友好,使者往来,官方和私人赠送的礼品,(贺兰祥)一概都不接受。

分析与对策:句中的“行李”,古义为“使者”;今义是“出行时带的箱子、包裹”等。

“遗”的古义为“赠予赠送的东西”,今义为“遗失、遗漏、遗留”等。

考生以今义释古义,原因是不明古义,不知古今词义不同。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、积累古今异义词。

一是借助教材注释识记古义,如《烛之武退秦师》中“行李之往来,供其乏困”;二是借助成语识记古义,如成语“短兵相接”的“兵”字就保留了“兵器”这个古义;三是借助复习资料上的《古今异义词简表》识记古义。

2、翻译一个词首先想到的应该是这个词的古义,除此之外还要检验这个古义放在句中是否妥帖,句意与上下文是否相符等。

误区二:词类活用分析错误【例2】母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

误译:后母的衣服也就是女儿的衣服,袖子里的那把刀也向着池塘呼唤鱼儿。

正译:后母慢慢穿上她女儿的衣服,袖子里藏着锋利的刀子走到池塘边呼唤鱼。

分析与对策:句中的第一个“衣”,名词活用为动词,应译为“穿”;“袖”,名词活用为动词,应译为“袖子里藏着”。

一般情况下,“名词名词”的结构,第一个名词往往活用为动词。

要解决这个问题,考生应注意以下两点:1、借助复习资料熟悉名词、动词、形容词的活用类别,并能通过对活用特征的识记、比较,结合语境进行正确翻译。

如,形容词意动用法,表示主语认为宾语具有这个形容词表示的性质或状态,可译为“认为……”“以……为……”;形容词的使动用法,表示主语使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

夫文言文,我国古代之瑰宝,历久弥新。

然世之学子,欲通古人之智慧,必先精通文言。

然翻译文言文,实为一难事,其中失误之处,屡见不鲜。

今吾以数例,述其失误形式,以警后世。

一、字义误解夫文言文之字,往往具有多义,学子若不细究,易生误解。

如《诗经》中有云:“青青子衿,悠悠我心。

”若误将“青青”解为青色,则失其本意。

实则“青青”者,形容衣领之洁白也。

又如《论语》中孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”若误将“说”解为愉快,则失其深意。

实则“说”者,通“悦”,喜悦之意也。

二、句法错乱文言文之句法,与后世文法迥异。

学子若不熟悉,易将句法错乱。

如《左传》中:“楚人三闾大夫屈平,忠言逆耳,终被放逐。

”若误将“楚人三闾大夫屈平”解为主语,则句法颠倒。

实则“楚人三闾大夫屈平”为定语,修饰“忠言逆耳”也。

三、修辞误用文言文之修辞,千变万化。

学子若不精通,易将修辞误用。

如《离骚》中有云:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

”若误将“以为”解为“制成”,则失其修辞之妙。

实则“以为”者,连词也,表示“用……作为”之意。

四、断句失当文言文之断句,至关重要。

学子若断句失当,则失其原意。

如《庄子》中:“吾生也有涯,而知也无涯。

”若误将“吾生也有涯”与“而知也无涯”断为一句,则失其辩证之意。

实则“吾生也有涯”为一句,“而知也无涯”为一句,两句之间,形成鲜明对比。

五、意义曲解文言文之意义,往往深刻。

学子若不深入理解,易生曲解。

如《孟子》中:“得道多助,失道寡助。

”若误将“得道”解为“得到道路”,则失其本意。

实则“得道”者,得正道也。

六、语法错误文言文之语法,与后世语法有所不同。

学子若不熟悉,易生语法错误。

如《史记》中:“吾闻之,君子豹变,小人力变。

”若误将“豹变”与“力变”视为并列关系,则失其语法之严谨。

实则“豹变”与“力变”为因果关系,前者为因,后者为果。

总之,文言文翻译失误之处,不胜枚举。

学子若欲精通文言,必先细心研读,严谨翻译,方能领悟古人之智慧。

一、实词易错1. 谓语动词误译例:孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”误译:孔子说:“学习并且时常练习,不是很高兴吗?”正译:孔子说:“学习并且时常温习,不是很愉快吗?”2. 名词误译例:子曰:“三人行,必有我师焉。

”误译:孔子说:“三个人一起走,一定有我当老师的人。

”正译:孔子说:“三个人一起行走,其中必定有我可以向他学习的人。

”3. 形容词误译例:孔子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”误译:孔子说:“温习旧知识,能够知道新的东西,可以成为老师了。

”正译:孔子说:“温习旧知识,能够发现新的理解,可以成为别人的老师了。

”二、虚词易错1. 连词误译例:子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”误译:孔子说:“了解它的人不如喜欢它的人,喜欢它的人不如享受它的人。

”正译:孔子说:“了解它的人不如爱好它的人,爱好它的人不如乐在其中的人。

”2. 代词误译例:子曰:“三人行,必有我师焉。

”误译:孔子说:“三个人一起走,一定有我当老师的人。

”正译:孔子说:“三个人一起行走,其中必定有我可以向他学习的人。

”3. 介词误译例:子曰:“学而时习之,不亦说乎?”误译:孔子说:“学习并且时常练习,不是很高兴吗?”正译:孔子说:“学习并且时常温习,不是很愉快吗?”三、句式易错1. 被动句误译例:子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”误译:孔子说:“学习而不思考就会迷失,思考而不学习就会陷入困境。

”正译:孔子说:“学习而不思考就会一无所获,思考而不学习就会陷入危险。

”2. 判断句误译例:子曰:“仁者,爱人。

”误译:孔子说:“有仁德的人,是爱别人的人。

”正译:孔子说:“有仁德的人,就是爱人。

”综上所述,文言文翻译时易错字众多,需要在翻译过程中细心辨别,正确理解文言文的语法、词汇和表达方式,以确保翻译的准确性和流畅性。

自古以来,文言文作为我国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和哲学思想。

然而,在翻译文言文的过程中,人们往往容易陷入误区,导致翻译结果失真。

本文旨在揭示文言文翻译的常见误区,以期提高翻译质量。

一、误区一:直译为主,意译为辅在翻译文言文时,有些人过分强调直译,认为只有将原文的字面意思翻译出来,才能保证翻译的准确性。

实际上,这种做法往往忽略了文言文特有的表达方式和修辞手法,导致翻译结果生硬、晦涩。

正确的翻译方法应该是以意译为主,直译为辅。

即在确保传达原文意思的基础上,适当调整句子结构,使之符合现代汉语的表达习惯。

二、误区二:忽视语境,孤立翻译文言文翻译过程中,有些人只关注单个词语或句子,而忽视整个语境,导致翻译结果与原文意思相差甚远。

事实上,文言文具有强烈的语境依赖性,翻译时必须充分考虑上下文,才能准确把握作者意图。

因此,在翻译文言文时,要注重语境,避免孤立翻译。

三、误区三:生搬硬套,忽视修辞手法在翻译文言文时,有些人习惯于生搬硬套,将文言文中的修辞手法直接翻译成现代汉语中的相应表达,结果使得翻译显得生硬、不自然。

实际上,文言文中的修辞手法具有独特性,翻译时需要根据现代汉语的表达习惯,灵活运用修辞手法,使译文既忠实于原文,又具有美感。

四、误区四:忽视语法差异,强行对应文言文和现代汉语在语法上存在一定差异,如语序、句式等。

在翻译过程中,有些人忽视这些差异,强行对应,导致翻译结果不符合现代汉语语法规范。

正确的翻译方法应该是根据现代汉语语法规范,对文言文进行适当的调整,使译文通顺、易懂。

五、误区五:过分追求古雅,忽视现代汉语表达有些人翻译文言文时,过分追求古雅,将现代汉语中的口语、俚语等表达方式替换成文言文中的古词、古语,使得译文显得生硬、晦涩。

实际上,翻译文言文应以传达原文意思为主要目的,同时兼顾译文的美感和可读性。

因此,在翻译过程中,要适当运用现代汉语表达方式,使译文既忠实于原文,又符合现代汉语的审美标准。

自古以来,文言文作为中华文化的瑰宝,承载着丰富的历史信息和深厚的文化内涵。

然而,在初中文言文的学习过程中,翻译失分现象屡见不鲜,严重影响了学生的成绩和学习兴趣。

本文旨在分析初中文言文翻译失分的原因,并提出相应的对策,以期提高学生的学习效果。

一、初中文言文翻译失分的原因1. 词汇量不足文言文词汇丰富,许多实词、虚词和成语都有独特的含义。

学生在学习过程中,如果词汇量不足,就无法准确理解原文,导致翻译错误。

2. 语法知识匮乏文言文语法与现代汉语存在较大差异,如主谓宾结构、时态、语态等。

学生对文言文语法知识掌握不牢固,容易在翻译过程中出现语法错误。

3. 翻译方法不当学生在翻译过程中,往往缺乏科学的翻译方法,如直译、意译、增译、省译等。

不恰当的翻译方法会导致翻译结果不准确、不流畅。

4. 思维定式的影响学生在学习过程中,容易形成思维定式,将现代汉语的表达习惯带入文言文翻译,导致翻译结果生硬、不自然。

5. 缺乏文化背景知识文言文涉及大量的历史、地理、风俗等文化背景知识。

学生对这些知识了解不足,容易在翻译过程中出现误解。

二、提高初中文言文翻译能力的对策1. 加强词汇积累学生应注重文言文词汇的积累,掌握常见实词、虚词和成语的含义。

可以通过查阅字典、背诵课文等方式提高词汇量。

2. 系统学习语法知识教师应引导学生系统学习文言文语法知识,包括句子结构、词性、时态、语态等。

通过课堂讲解、习题练习等方式,帮助学生掌握语法规则。

3. 掌握科学的翻译方法教师应向学生传授科学的翻译方法,如直译、意译、增译、省译等。

通过实例分析、课堂讨论等方式,让学生掌握不同情境下的翻译技巧。

4. 打破思维定式教师应引导学生打破思维定式,避免将现代汉语的表达习惯带入文言文翻译。

通过对比分析、模拟练习等方式,提高学生的翻译能力。

5. 丰富文化背景知识教师应注重培养学生的文化素养,通过介绍历史、地理、风俗等文化背景知识,帮助学生更好地理解文言文。

6. 加强实践训练教师应鼓励学生在课堂内外进行文言文翻译练习,通过反复实践,提高学生的翻译能力。

文言文翻译常见八种失误文言文翻译是许多考生的痛点,在文言文翻译过程中大家常犯的错误有哪些呢?下面是小编为大家整理的文言文翻译常见八种失误,希望能帮到您!1.译句不合乎现代汉语语法规则。

在古汉语中,倒装句,一般说来,要恢复成现代汉语的正常句式。

例如:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

有的学生译成:蚯蚓没有爪子和牙齿的锋利,筋骨的强壮。

这个译句没有按定语后置的特点来译,正确的翻译是:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨。

2.应译的漏了,不需译的却译了。

例如:学而时习之,不亦乐乎?译成:学习后要复习,不也是很高兴的事吗?译句把“时”的意思漏了,应该在“复习”前加上“按时”二字,才正确。

再如:晋侯、秦伯围郑,以其无利于晋。

学生硬把“晋侯、秦伯”译成“晋国侯王和秦国霸主”,这就多余了。

在文言文中凡是国名、地名、官名、帝名、年号等,都不用翻译。

3.该增添没增添,没有的却要增添。

例如:今刘表新亡,二子不协。

译成:现在刘表刚刚死亡。

两儿子不团结。

在数词“两”后边加上量词“个”,语气才显流畅。

再如:三人行,必有我师焉。

译成:很多人在一起走,肯定有的品行高洁、学有专长,乐于助人并且可以当我老师的人在里面。

原句并没有“品行高洁、学有专长、乐于助人的人”这一内容。

这属于没有却要增添而造成的失误。

4.省略成分没译出。

例如:权以示群下,莫不响震失色。

译成:孙权给群臣看,没有谁不吓得改变了脸色的。

句中的“以”后面省略“之”,指代曹操的书信,而译文却没译出。

5.该删除的词语仍然保留。

例如:师道之不传也久矣。

译成:从师学习的风尚也已经很久不存在了。

译句中没有把原句中的“也”删去,造成了错误。

6.以今释古。

例如:是女子不好……译成:这个女子品质不好……这就犯了以今义释古义的毛病。

例句中的“好”,在古代指女子相貌好看,而现在指一切美好的性质。

译句应改成:这个女子长得不漂亮……7.不理解互文见义。

例如:秦时明月汉时关。

译成:秦代时的明月和汉代时的关隘。