文言文翻译十点失误

- 格式:ppt

- 大小:207.50 KB

- 文档页数:19

文言文翻译十大失分点不懂文化常识范文一:文言文翻译十大失分点之不懂文化常识作为一名文言文学习者,熟悉文化常识是非常重要的。

不懂文化常识在翻译过程中容易导致理解错误,进而影响文言文翻译的准确性和质量。

所以下面我就为大家总结了文言文翻译中十大失分点之不懂文化常识,希望可以对大家在文言文翻译方面的学习有所帮助。

首先,不懂古代社会的文化背景。

古代社会的文化背景是影响文言文翻译的核心因素之一,只有了解古代社会的文化背景,才能深刻理解其中的含义和深层次的信息。

其次,不懂古代礼仪的文化内涵。

古代礼仪的文化内涵是中华文化中的重要组成部分,同样也是影响文言文翻译的重要因素之一。

对于不懂得礼仪的学生来说,他们对于古代的文言文翻译的理解必然会存在偏差。

再次,不懂先秦时期的思想文化。

众所周知,中国文化始于先秦时期。

先秦时期的思想文化对于文言文的主题、语言、思路、情感都有很大的影响,因此,不懂先秦时期的思想文化对于文言文翻译的影响是非常大的。

最后,不懂古代文人的思维方式和审美取向。

古代文人的思维方式和审美取向是文言文中最难理解的部分之一。

因此,如果学生不了解古代文人的思维方式和审美取向,就难以深刻理解其中的意思和内涵。

总之,文化常识对于文言文翻译是十分关键的,更加是当下全球化和文化多样性背景下,文化常识的重要性得到了进一步提升。

因此,我们需要不断学习和了解古代社会的文化背景、礼仪的文化内涵、先秦时期的思想文化,以及古代文人的思维方式和审美取向,才能真正准确地表达出文言文的意思和内涵。

重点分析:文章以“不懂文化常识”为主题,列举了文言文翻译中常见的十大失分点,重点分析了影响翻译准确性的因素,更是强调了文化常识对文言文翻译的重要性。

文章的论述一气呵成,结构清晰,层次分明,使用的词汇恰当,恰到好处,既能表达文章主旨,也能抒发出作者的感情与态度。

用词分析:本文用词规范,生动有力,行文风格轻松自然。

作者在文章中使用了许多生动鲜活的词汇,比如“核心因素”、“重要组成部分”、“强调了文化常识的重要性”等,更加突出了文章的重点。

文言文翻译十大失分点(一)误译原文言实词_400字

一、误译文言实词

例1.将画线的语句译成现代汉语。

重荣谓晋无如我何,反意乃决。

重荣虽以契丹为言,反阴遣人与幽州节度使刘曦相结。

契丹亦利晋多事,幸重荣之乱,期两敝之,欲因以窥中国,故不加恕于重荣。

(《新五代史,安重容传》)

误译:契丹使晋国多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。

解析:在这个句子中,“利”,形容词的意动用法,译为“认为……有利”。

这里将“利”误译为形容词使动用法,“使……有利”。

失误原因:一是对文言实词的活用掌握不牢。

二是对上下文各方的利益关系没有准确把握,缺乏根据语境解释词语的能力。

应译为:契丹也认为晋朝多事对自己有利,庆幸重荣作乱,希望晋朝廷与重荣同时受损。

文言文翻译十点失误(上)1.不需翻译的强行翻译在文言文中凡是国名、地名、人名、官名、帝号、年号、器物名、度量衡等,在翻译时,可以原封不动地保留下来,不用翻译,因为这些词一般都无法与现代汉语对译。

例1:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋。

译成:晋国侯王和秦国霸主包围郑国,因为郑国对晋国无礼。

“晋侯”“秦伯”不用翻译。

2.以今义当古义有的词语随着社会的发展,意义已经变化了,有的词义扩大,有的词义缩小,有的词义转移,有的词感情色彩变化,有的名称说法改变。

因此,要根据原文的语境确定词义,切不可以今义当古义。

下面几例翻译均是不妥的。

例2:(1)是女子不好......得再求好女。

译成:这个女子品质不好......应该再找个品质好的女子。

(2)使者大喜,如惠语以让单于。

译成:使者听了很高兴,按照常惠的说的来辞让单于。

(3)(虎)断其喉,尽其肉,乃去。

译成:老虎咬断驴子的喉咙,吃完驴子的肉,才到森林中去。

(4)先帝不以臣卑鄙。

译成:先帝(刘备)不认为我卑鄙无耻。

这四句翻译均犯了以今义译古义的毛病。

(1)句中的“好”属于词义扩大。

在古代是指女子相貌好看,而现在指一切美好的性质,对人、对事、对物都可以修饰限制。

译句应改成“这个女子长得不漂亮”。

(2)句的“让”属于属于词义缩小,在古代汉语中既可以表“辞让”、“谦让”之意,又可表“责备”之意,而现在只用于“辞让”、“谦让”的意思。

一句中的“辞让”改为“责备”。

(3)句中的“去”是词义转移,由古义“离开某地”的意思后来转移为“到某地去”。

意义完全相反。

译句中的“才到树林去”,应改为“才离开”。

(4)句中的“卑鄙”属于感情色彩变化。

在古代这个词是中性词,指地位低下,见识浅陋。

现代是贬义词,指人的行为或品质恶劣。

译句中以今义当古义,应该为古义。

3.该译的词没有译出来例3:以相如功夫,拜为上卿。

译成:以蔺相如的功劳大,拜他为上卿。

译句没有把“以”字译出来,应译成“因为”,也没有把“拜”译出来,应该译成“任命”才算正确。

古诗古文答题技巧(一)"猜读八法"攻克文言虚词"堡垒"文言文的猜读,不仅实词管用,虚词也相当给力。

文言虚词大多“身兼数职”、灵活多变,因此理解起来难度较大。

这就需要考生在平时加强朗读、背诵,培养文言文语感的同时,探寻规律,掌握一定的文言虚词用法和意义的推断技巧。

以下八法,仅供参考。

1、代入筛选法这是我们最常用的方法。

如果我们熟记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。

以“而”为例,其主要用法有:连词,译为“又”、“而且”、“就”、“却”、“如果”、“因而”;代词,译为“你”、“你的”;动词译为“好像”等。

若要在①“蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者”、②“置之地,拔剑撞而破之”、③“青,取之于蓝,而青于蓝”、④“诸君而有意,瞻予马首可也”、⑤“君子博学而日参省乎己”、⑥“某所,而母立于兹”中找出与其他各句不同用法的句子,在一一代入进行理解和筛选后,就不难确定应为作代词“你的”解释的⑥了。

2、语境推断法文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。

此法对起关联词语作用的虚词特别有效。

如“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”,“故”是“所以”的意思推断,前后句意为因果关系,“以”应为表原因的“因为”。

3、词性界定法有些文言虚词有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么,其用法肯定也不同。

如“吾将以身死白之”/“险以远,则至者少”,前句“以”用在名词“身”前,又处在动词“死”前,可以推断“以”应该是介词,与“身”组成介宾短语做“死”的状语;后句中“以”用在“险”和“远”两个形容词中间,应该是表示并列的连词,所以两句用法不同。

4、句位分析法一些虚词在句中的位置不同,所起的作用也就不同。

如“其”,在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”,如“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”;在句中,动词后一般是代词。

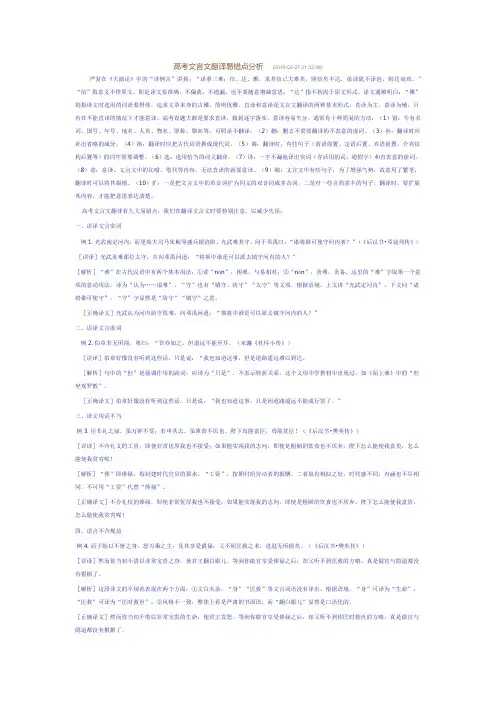

高考文言文翻译易错点分析(2018-02-27 21:32:48)严复在《天演论》中的“译例言”讲到:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

”“信”指意义不悖原文,即是译文要准确,不偏离,不遗漏,也不要随意增减意思;“达”指不拘泥于原文形式,译文通顺明白;“雅”则指译文时选用的词语要得体,追求文章本身的古雅,简明优雅。

直译和意译是文言文翻译的两种基本形式,直译为主,意译为辅,只有在不能直译的情况下才能意译。

高考设题大都是要求直译,做到逐字落实,意译容易失分。

通常有十种简易的方法:(1)留:专有名词、国号、年号、地名、人名、物名、职称、器皿等,可照录不翻译。

(2)删:删去不需要翻译的不表意的虚词。

(3)补:翻译时应补出省略的成分。

(4)换:翻译时应把古代词语换成现代词。

(5)调:翻译时,有些句子(谓语前置、定语后置、宾语前置、介宾结构后置等)的词序需要调整。

(6)选:选用恰当的词义翻译。

(7)译:一字不漏地译出实词(含活用的词、通假字)和有表意的虚词。

(8)意:意译。

文言文中的比喻、借代等内容,无法直译的就要意译。

(9)缩:文言文中有些句子,为了增强气势,故意用了繁笔,翻译时可以将其凝缩。

(10)扩:一是把文言文中的单音词扩为同义的双音词或多音词,二是对一些言简意丰的句子,翻译时,要扩展其内容,才能把意思表达清楚。

高考文言文翻译有九大易错点,我们在翻译文言文时要特别注意,以减少失误:一、误译文言实词例1. 光武南定河内,而更始大司马朱鱿等盛兵据洛阳。

光武难其守,问于邓禹曰:“诸将谁可使守河内者?”(《后汉书•邓寇列传》)[误译]光武责难那位太守,并向邓禹问道:“将领中谁是可以派去镇守河内的人?”[解析]“难”在古代汉语中有两个基本用法:①读“nán”,困难,与易相对;②“nàn”,责难,责备。

这里的“难”字取第一个意项的意动用法,译为“认为……很难”。

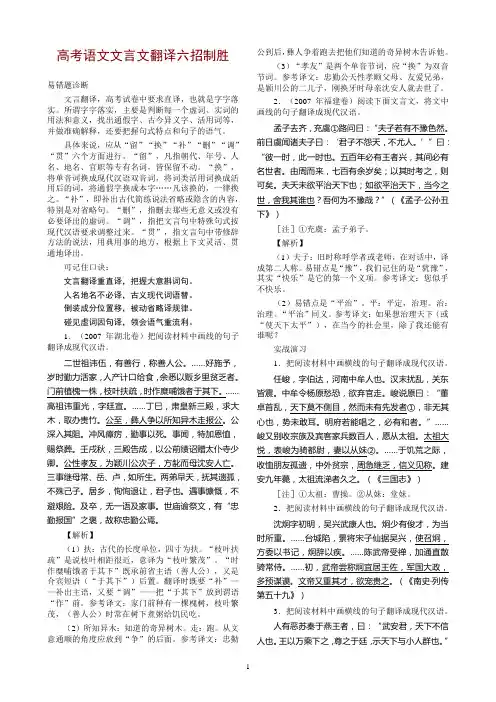

高考语文文言文翻译六招制胜易错题诊断文言翻译,高考试卷中要求直译,也就是字字落实。

所谓字字落实,主要是判断每一个虚词、实词的用法和意义,找出通假字、古今异义字、活用词等,并做准确解释,还要把握句式特点和句子的语气。

具体来说,应从“留”“换”“补”“删”“调”“贯”六个方面进行。

“留”,凡指朝代、年号、人名、地名、官职等专有名词,皆保留不动。

“换”,将单音词换成现代汉语双音词,将词类活用词换成活用后的词,将通假字换成本字……凡该换的,一律换之。

“补”,即补出古代简练说法省略或隐含的内容,特别是对省略句。

“删”,指删去那些无意义或没有必要译出的虚词。

“调”,指把文言句中特殊句式按现代汉语要求调整过来。

“贯”,指文言句中带修辞方法的说法,用典用事的地方,根据上下文灵活、贯通地译出。

可记住口诀:文言翻译重直译,把握大意斟词句。

人名地名不必译,古义现代词语替。

倒装成分位置移,被动省略译规律。

碰见虚词因句译,领会语气重流利。

1.(2007年湖北卷)把阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

二世祖讳伍,有善行,称善人公。

……好施予,岁时勤力活家,人产计口给食,余悉以贩乡里贫乏者。

门前植槐一株,枝叶扶疏,时作糜哺饿者于其下。

……高祖讳重光,字廷宣。

……丁巳,肃皇新三殿,求大木,取办贵竹。

公至,彝人争以所知异木走报公。

公深入其阻。

冲风瘴疠,勤事以死。

事闻,特加恩恤,赐祭葬。

壬戌秋,三殿告成,以公前绩诏赠太仆寺少卿。

公性孝友,为颖川公次子,方龀而母沈安人亡。

三事继母常、岳、卢,如所生。

两弟早夭,抚其遗孤,不殊己子。

居乡,恂恂退让,君子也。

遇事慷慨,不避艰险。

及卒,无一语及家事。

世庙谕祭文,有‚忠勤报国‛之褒,故称忠勤公焉。

【解析】(1)扶:古代的长度单位,四寸为扶。

“枝叶扶疏”是说枝叶相距很近,意译为“枝叶繁茂”。

“时作糜哺饿者于其下”既承前省主语(善人公),又是介宾短语(“于其下”)后置。

翻译时既要“补”——补出主语,又要“调”——把“于其下”放到谓语“作”前。

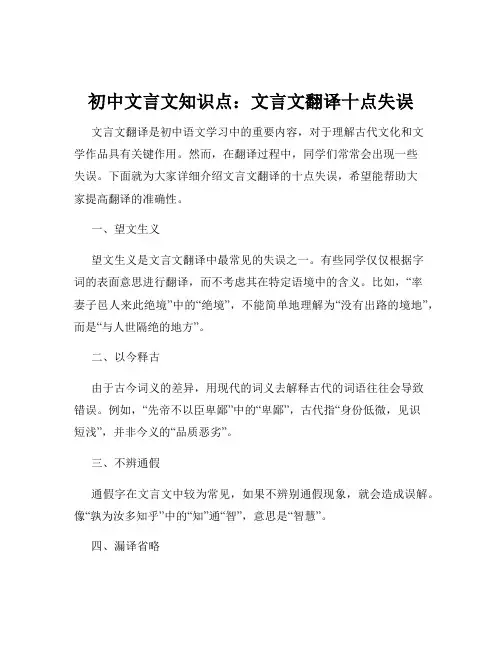

初中文言文知识点:文言文翻译十点失误文言文翻译是初中语文学习中的重要内容,对于理解古代文化和文学作品具有关键作用。

然而,在翻译过程中,同学们常常会出现一些失误。

下面就为大家详细介绍文言文翻译的十点失误,希望能帮助大家提高翻译的准确性。

一、望文生义望文生义是文言文翻译中最常见的失误之一。

有些同学仅仅根据字词的表面意思进行翻译,而不考虑其在特定语境中的含义。

比如,“率妻子邑人来此绝境”中的“绝境”,不能简单地理解为“没有出路的境地”,而是“与人世隔绝的地方”。

二、以今释古由于古今词义的差异,用现代的词义去解释古代的词语往往会导致错误。

例如,“先帝不以臣卑鄙”中的“卑鄙”,古代指“身份低微,见识短浅”,并非今义的“品质恶劣”。

三、不辨通假通假字在文言文中较为常见,如果不辨别通假现象,就会造成误解。

像“孰为汝多知乎”中的“知”通“智”,意思是“智慧”。

四、漏译省略文言文常有省略成分,在翻译时如果不补充出来,就会影响句子的完整性和准确性。

比如,“一鼓作气,再而衰,三而竭”,应译为“第一次击鼓能够振作士气,第二次击鼓士气就减弱了,第三次击鼓士气就耗尽了”,其中“再”“三”后面省略了“鼓”,翻译时要补上。

五、该补不补除了省略成分,有些句子为了表意完整,需要增添一些词语。

如果该补不补,也会使翻译不准确。

比如,“夫战,勇气也”,应译为“作战,靠的是勇气啊”,需要加上“靠的是”“啊”等词语,才能使句子更通顺。

六、该调不调文言文中有很多倒装句,如宾语前置、状语后置、定语后置等。

翻译时如果不调整语序,就不符合现代汉语的表达习惯。

比如,“何陋之有”是宾语前置句,应译为“有什么简陋的呢”。

七、该删不删文言文中有些虚词,如发语词、衬音助词等,在翻译时没有实际意义,应该删掉。

比如,“夫战,勇气也”中的“夫”,是发语词,翻译时无需译出。

八、错译实词实词是文言文翻译的重点,如果对实词的理解错误,整个句子的翻译就会出错。

比如,“微斯人,吾谁与归”中的“微”,应译为“如果没有”,而不是“微小”。

文言文翻译的十大失误失误一:不需翻译的强行翻译。

例1.元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝。

(《石钟山记》)误译:公元1084年6月丁丑那天,我从齐安乘船到临汝去。

应译为:元丰七年六月丁丑日,我从齐安乘船到临汝去。

(元丰七年的六月并不等同于公元1084年的6月,因为前者是农历,后者是公历)失误二:以今义当古义。

例2.吾社之行为士先者,为之声义。

(《五人墓碑记》)误译:我们复社里那些行为在读书人前面的人,替他伸张正义。

应译为:我们复社里那些品行可作为读书人表率的人,替他伸张正义。

失误三:该译的词语没有译出来。

例3.故今之墓中全乎为五人也。

(《五人墓碑记》)误译:所以现在的墓中,是五个人。

应译为:所以现在的墓中,是完完整整的五个人。

失误四:词语翻译得不恰当。

例4.不爱珍器重宝肥饶之地。

(《过秦论》)误译:不爱护珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地。

应译为:不珍惜珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地。

失误五:该删除的词语仍然保留。

例5.师道之不传也久矣。

(《师说》)误译:从师学道的道理没人传布也已经很久了。

应译为:从师学道的道理没人传布已经很久了。

(句中的“也”表提顿,不翻译。

)失误六:省略成分没有译出。

例6. 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

(《六国论》)误译:秦国在用战争夺取土地以外,小的就获得邑镇,大的就获得城市。

应译为:秦国在用战争夺取土地以外(还受到诸侯的贿赂),小的就获得邑镇,大的就获得城市。

失误七:把使动、意动当普通动词翻译。

例7. 沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门。

(《鸿门宴》)误译:刘邦第二天早晨就跟着一百多人马来见项王,到了鸿门应译为:刘邦第二天早晨带着一百多人马来见项王,到了鸿门。

(从:使……跟从)失误八:无中生有地增添内容。

例8.三人行,则必有我师。

(《师说》)误译:(我们)几个人走在一起,其中就一定有我的老师。

应译为:几个人走在一起,其中就一定有自己的老师。

(“几个人”是泛指,可以指任意几个人,而非特指“我们”。

文言文翻译十大失分点语言不合规范范文一:作文题目:文言文翻译十大失分点语言不合规范作为一名学习文言文的学生,我们经常需要进行翻译。

然而,很多同学在翻译过程中却会出现一些语言不合规范的错误,这些错误可能会导致我们的翻译失分。

下面,我将分析文言文翻译十大失分点,希望能够帮助大家避免这些常见的错误。

首先,译文过于通俗或口语化,是常见的失分点。

在翻译文言文时,我们应该尽量保持文言文的特色,使用文言语言,而不是口语化语言。

其次,句式不恰当也是容易犯错的地方。

有些同学在翻译时,不顾句子结构和语法规则,随意变换句式,导致了句子的语言不合规范。

第三、使用不当的词语也是常见的失分点。

有些同学在翻译时,为了凑字数或者表现自己的词汇量,使用了一些不常见的、不合适的词语,导致了语言不恰当。

第四、文化典故不明确也是一大失分点。

在翻译时,我们需要了解文化背景和典故,才能准确理解原文的含义。

第五、生字不认识也是常见的失分点。

在翻译时,我们需要熟练掌握生字的读音和意义,以避免出现词语不准确的情况。

第六、拼音错误也是容易犯错的地方。

在翻译时,我们需要注意拼音的正确性,以免出现语言不合规范的情况。

第七、符号使用不当也是常见的失分点。

有些同学在翻译时,忽略了符号的使用规则,导致了语言不清晰。

第八、语序不当也是容易犯错的地方。

在翻译时,我们需要注意语序的正确性,以免出现语言不合规范的情况。

第九、语法错误也是常见的失分点。

在翻译时,我们需要熟悉语法规则,避免出现语言不恰当的情况。

第十、字义不清也是容易犯错的地方。

在翻译时,我们需要了解字义,准确把握词语的含义,以避免出现词语不准确的情况。

总的来说,文言文翻译十大失分点中包括了译文通俗化、句式不恰当、使用不当的词语、文化典故不明确、生字不认识、拼音错误、符号使用不当、语序不当、语法错误和字义不清等方面。

通过深入分析这些失分点,我们可以更好地掌握文言文翻译的要点,提高我们的翻译能力和水平。

范文二:作文题目:文言文翻译十大失分点语言不合规范近年来,文言文翻译作为语文学科的一部分,越来越受到广大学生的关注。

文言文翻译失分原因及对策作者:龚建校李树桂来源:《语文教学与研究(教研天地)》2007年第08期“理解并翻译文中的句子”是高考语文《考试说明》的一项基本要求,也是多年来高考的必考点之一。

从考查方式看,以前全国高考一直以选择题的形式出现。

从2002年开始,全国高考采用主观题形式,即由考生直接翻译。

2004年分值加大到8分,2006年湖北卷又增值到10分。

因此,该考点是我们复习的重点。

同时,也是学生失分较多的地方。

那么学生在翻译过程中容易出现哪些失误呢?一、词义不明常出错混淆实词的古今意义和词类话用规律,忽视多义词的义项选择,不熟悉词的通假现象,缺乏古代文化常识,这都会导致错译实词。

如,“沛公军霸上”,译成“沛公刘邦的军队在霸上”。

错把“军”作名词,译成“军队”,好像没错,其实,这里的“军”字已由名词活用为动词,作“驻军”讲,译句应改为“刘邦把军队驻扎在霸上”。

二、虚实混淆错难免虚词实词混淆,不熟悉常用虚词的用法,这是导致错译虚词的主要原因。

如,2002年上海试题“金玉之贱,人民是金”,有的考生译成“金玉的低贱,人民是宝贝”。

显然“之”被译为助词“的”,“是”被当作判断动词,考生却忘了“之”“是”除了此种常见用法外,还可作宾语前置的标志,因而该句应译为“把金玉看得低贱,把人民当作宝贝”。

三、固定句式拎不清不熟悉固定句式,不善于分辨出特殊句式,这是错译句式的根本原因。

如,“师劳力竭,远主备之,无乃不可乎”(《殽之战》),有同学把“无乃不可乎”,译成“这不是不可以吗”,把表示揣度语气的“无乃……乎”,同表示反问语气的“不亦……乎”混淆了。

该语句应译为“这样做恐怕不可以吧?”四、单数复数不区分单数复数不分,这是翻译人称代词常见的错误。

区别人称代词是单数还是复数,主要靠联系上下文。

如:翻译“相如固止之”(《廉颇蔺相如列传》),有同学忽视对人称代词“之”的单复数选择,把这一句译成“蔺相如坚决挽留他”,这就错了。

专题18文言文翻译——突破高考第13题文言文怎么考你能找出下列翻译的误区吗?1.及悼王死,宗室大臣作乱而攻吴起,吴起走之王尸而伏之。

译:等悼王一死,王室大臣发动叛乱攻打吴起,吴起走到楚王尸体旁边,埋伏在那里。

2.帝以芝清忠履正,素无居宅,使军兵为作屋五十间。

译:皇帝因为鲁芝清廉忠诚行为端正,朴素没有私宅,让士兵为他建造五十间房屋。

3.帝阴养死士三千人,散在人间。

译:皇帝在阴间养了三千个死人,散落在人间。

归纳常见八大失误1缺乏赋分点意识,关键点没翻译,非关键点倒翻译。

2直译意识不强,遗漏了对某些词的翻译。

3不灵活意译,生硬直译造成译句生涩。

4多义词弄错意思,翻译不能切合语境。

5搞不清楚特殊句式,翻译不合乎现代语法规则。

6不明了句子的陈述对象,翻译时常遗漏主语。

7不注重理解句中虚词的用法,造成翻译不流畅。

8忽略补充原句中的省略成分,导致译句不连贯。

考题考向文言文翻译题的综合性较强,涉及文言知识点多,是检查考生文言文阅读能力的重要手段,属必考题。

文言文翻译集中考查了实词、虚词、词类活用、特殊句式、古文化常识等多方面的知识,考查了考生文言文的综合能力,是高考文言文阅读的重点和难点。

近年来的全国卷文言文翻译均设置两题,各4分,体现出命题者对文言文翻译的高度重视。

命题特点①以考查实词、虚词为主,考查句式为辅。

②两句翻译,每句字数在15~27,采分点一般为三个或四个。

③句子多为对话句,叙述性的语句备考策略1、2022、2023高考文言实词(词语)这一题型,淡化了文化常识,可以说是民心所向。

题目难度降低,重在基础知识考察,靠的是厚积薄发。

平时训练题目不必太偏太难。

2.回教材细落实。

新高考大方向开始重视教材。

教考结合,题目与教材有一定程度衔接。

2022届、2023届新高考,还是老教材新高考的过渡模式。

随着部编新教材的全面普及与推进,新高考将迎来“新教材新高考”的真正意义上的新高考。

2024届新高考地区课本文言文复习将以新教材为本,课本文言文知识点一定要绵密推进。

文言翻译注意保留原文中表示国名、年号、地名、人名、物名、官职名等之类的词语应当注意保留下来,不必翻译。

例如:(1)使尧在上咎繇为理,安有取人之驹者乎?译文:假使尧在上主政,咎繇当法官,怎么会有夺人马驹的人呢?(2)乃遗罴铁券,云城全当授本州刺史。

译文:于是颁赐给王罴铁劵,说只要荆州城完整就一定授予本州刺史一职。

句(1)中的“尧”“咎繇”是表示人名的词语,句(2)的“铁劵”“刺史”是分别表示物名、官职名的词语。

上述词语在翻译时均应给予保留。

(二)注意增补原文如果是一些省略句,那么翻译时应当注意把它补充完整。

例如:(1)及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。

译文;到死的时候,天下熟知和不熟知(他的人),皆为他竭尽哀悼。

(2)隐处穷泽,身自耕佣,邻县士民慕其德,就居止者百余家。

译文:隐居(在)偏远的湖泽,亲自种田做工。

邻县的士人民众仰慕他的道德,到(他那里)定居的有百余家。

句(1)中“知与不知”的后面省略了“之(代李广)者(的)人”,“为”的后面省略了“之(代李广)”;句(2)中“处”的后面省略了介词“于”,“就”后面省略了宾语“其(代孟尝)”。

上述省略的成分在翻译时均应注意补充完整。

(三)注意删减原文中如果含有一些没有实在意义的文言虚词,翻译时应当注意把它删除。

例如:(1)若有见暴如是叟者,又必不与也。

译文:如果有人像这个老人一样被欺负,也一定不会给他马驹的。

(2)有牵牛而过堂者。

译文:有人牵头牛走过堂下。

句(1)中的“也”是语气助词,没有实在意义;句(2)中的“而”表修饰,相当于“地”,不译。

(四)注意对换原文中如果含有一些古词,翻译时应当注意将其对换成意义相同的现代词语。

例如:“吾、余、予”译为“我”,“尔、汝”译为“你”,单音词译为双音节词。

(1)独终日于涧谷之间兮,啄苍苔而履白石。

译文:独自整天在山涧峡谷中,啄食青苔,踩着石头。

(2)若寡人者,可以保民乎哉?译文:象我这样的人,可以安抚百姓吗?句(1)中的“终日”在翻译时应注意将其对换成意义相同的现代词“整天”;句(2)中“寡人”译为“我”,“民”译为“百姓”。