图解芯片制作工艺流程..

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:3

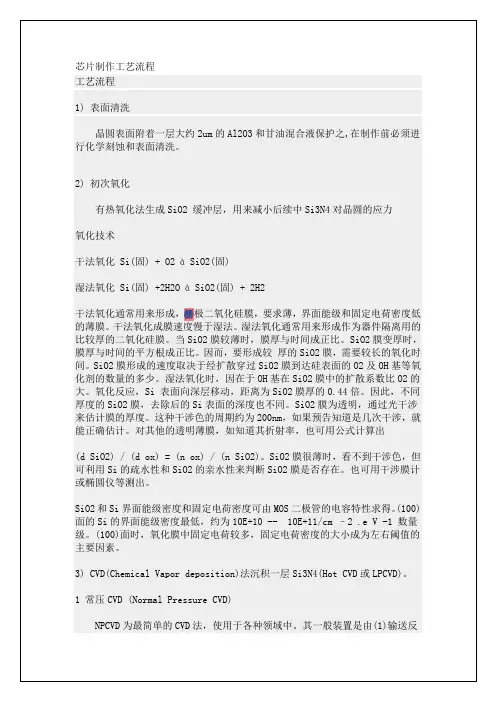

芯片制作工艺流程工艺流程1) 表面清洗晶圆表面附着一层大约2um的Al2O3和甘油混合液保护之,在制作前必须进行化学刻蚀和表面清洗。

2) 初次氧化有热氧化法生成SiO2 缓冲层,用来减小后续中Si3N4对晶圆的应力氧化技术干法氧化 Si(固) + O2 à SiO2(固)湿法氧化 Si(固) +2H2O à SiO2(固) + 2H2干法氧化通常用来形成,栅极二氧化硅膜,要求薄,界面能级和固定电荷密度低的薄膜。

干法氧化成膜速度慢于湿法。

湿法氧化通常用来形成作为器件隔离用的比较厚的二氧化硅膜。

当SiO2膜较薄时,膜厚与时间成正比。

SiO2膜变厚时,膜厚与时间的平方根成正比。

因而,要形成较厚的SiO2膜,需要较长的氧化时间。

SiO2膜形成的速度取决于经扩散穿过SiO2膜到达硅表面的O2及OH基等氧化剂的数量的多少。

湿法氧化时,因在于OH基在SiO2膜中的扩散系数比O2的大。

氧化反应,Si 表面向深层移动,距离为SiO2膜厚的0.44倍。

因此,不同厚度的SiO2膜,去除后的Si表面的深度也不同。

SiO2膜为透明,通过光干涉来估计膜的厚度。

这种干涉色的周期约为200nm,如果预告知道是几次干涉,就能正确估计。

对其他的透明薄膜,如知道其折射率,也可用公式计算出(d SiO2) / (d ox) = (n ox) / (n SiO2)。

SiO2膜很薄时,看不到干涉色,但可利用Si的疏水性和SiO2的亲水性来判断SiO2膜是否存在。

也可用干涉膜计或椭圆仪等测出。

SiO2和Si界面能级密度和固定电荷密度可由MOS二极管的电容特性求得。

(100)面的Si的界面能级密度最低,约为10E+10 -- 10E+11/cm –2 .e V -1 数量级。

(100)面时,氧化膜中固定电荷较多,固定电荷密度的大小成为左右阈值的主要因素。

3) CVD(Chemical Vapor deposition)法沉积一层Si3N4(Hot CVD或LPCVD)。

芯片的制作流程及原理

沙子,是制造芯片最基本的材料,而脱氧后的沙子,是半导体制造产业的基础。

通过多步净化得到可用于半导体制造质量的硅,学名电子级硅(EGS),最后得到的就是硅锭(Ingot)

硅锭切割:横向切割成圆形的单个硅片,也就是我们常说的晶圆(Wafer)。

顺便说,这下知道为什么晶圆都是圆形的了吧?

涂上光刻胶,必须保证光刻胶非常平非常平。

然后进行光刻,这一步需要的技术水平非常高(目前中国自己的光刻机只有90nm的制程,而国外先进的可以做到7nm。

)光刻胶层随后透过掩模(Mask)被曝光在紫外线(UV)之下。

先溶解光刻胶,光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉,清除后留下的图案和掩模上的一致再进行蚀刻,使用化学物质溶解暴露出来的晶圆,剩下的光刻胶保护着不应该蚀刻的部分。

离子注入:在真空中,用经过加速的原子、离子照射(注入)固体材料,使被注入的区域形成特殊的注入层,改变区域的硅的导电性。

电镀:在晶圆上电镀一层硫酸铜,把铜离子沉淀到晶体管上。

铜离子会从正极走向负极。

电镀完成之后,铜离子沉积在晶圆表面,形成薄薄的铜层

抛光:将多余的铜抛光掉,也就是磨光晶圆表面。

再经过测试,切片,丢弃瑕疵内核。

留下完好的准备进入下一步。

完成封装。

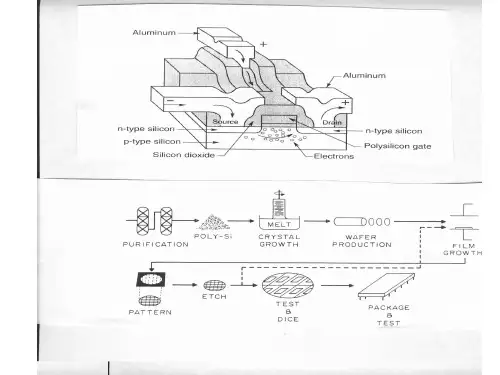

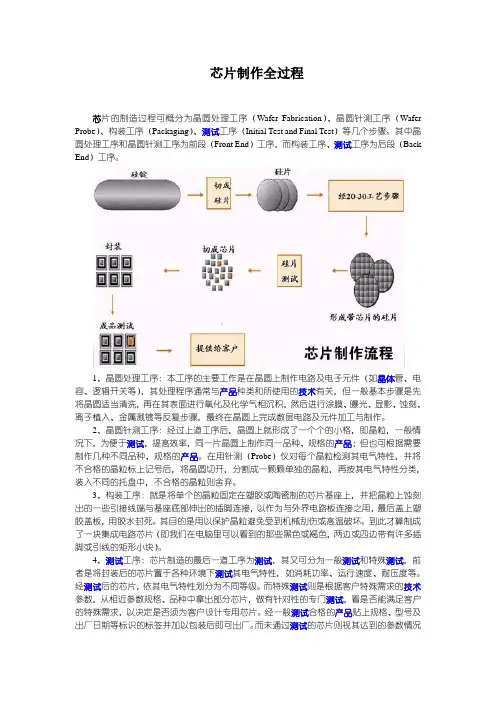

芯片制作完整过程图解芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial Test and Final Test)等几个步骤。

其中晶圆处理工序和晶圆针测工序为前段(Front End)工序,而构装工序、测试工序为后段(Back End)工序。

1、晶圆处理工序:本工序的主要工作是在晶圆上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将晶圆适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻、离子植入、金属溅镀等反复步骤,最终在晶圆上完成数层电路及元件加工与制作。

2、晶圆针测工序:经过上道工序后,晶圆上就形成了一个个的小格,即晶粒,一般情况下,为便于测试,提高效率,同一片晶圆上制作同一品种、规格的产品;但也可根据需要制作几种不同品种、规格的产品。

在用针测(Probe)仪对每个晶粒检测其电气特性,并将不合格的晶粒标上记号后,将晶圆切开,分割成一颗颗单独的晶粒,再按其电气特性分类,装入不同的托盘中,不合格的晶粒则舍弃。

3、构装工序:就是将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,最后盖上塑胶盖板,用胶水封死。

其目的是用以保护晶粒避免受到机械刮伤或高温破坏。

到此才算制成了一块集成电路芯片(即我们在电脑里可以看到的那些黑色或褐色,两边或四边带有许多插脚或引线的矩形小块)。

4、测试工序:芯片制造的最后一道工序为测试,其又可分为一般测试和特殊测试,前者是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。

经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。

而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。

芯片制造工艺流程图解芯片制造工艺流程图解芯片是现代电子产品中不可或缺的核心组成部分,芯片制造工艺的高度复杂性指导了芯片的性能和质量。

下面是芯片制造的常见工艺流程图解,以帮助读者更好地理解芯片制造的过程。

第一步:晶圆制备芯片的制造从一个薄薄的硅片开始,这个硅片就是晶圆。

晶圆制备包括涂覆、热处理、切割等步骤。

首先将晶圆表面涂上光刻胶,之后用紫外光照射,再用化学方法将未照射到的光刻胶去除,形成芯片上的结构图案。

然后将晶圆经过高温热处理,使得胶层变硬并附着在硅片表面。

最后,使用切割机将晶圆切成小块,每个小块即为一个芯片。

第二步:光刻光刻是芯片制造中非常关键的一步,它决定了芯片上的结构图案。

在光刻过程中,将镀上光刻胶的晶圆放入光刻机中,通过投射特定波长的光,使得在光刻胶上形成芯片所需的结构图案。

光刻胶上有图案的部分将起到掩膜的作用,保护结构图案不受其他步骤的影响。

第三步:薄膜沉积薄膜沉积是指在晶圆表面上沉积一层薄膜,常用的方法有物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)。

这些薄膜可以起到保护晶圆、传导电流、隔离电路等作用。

薄膜的厚度和组成对芯片性能有着重要影响。

第四步:光刻修复光刻修复是在光刻过程中出现的缺陷及时修复,以确保芯片图案的精确性。

修复包括用激光、电子束或离子束对光刻胶进行刻蚀和修补。

第五步:蚀刻蚀刻是将不需要的材料从晶圆表面去除的过程。

蚀刻涉及到干法蚀刻和湿法蚀刻两种方法,干法蚀刻通常使用气体,而湿法蚀刻则使用化学试剂。

通过选择不同的蚀刻条件,可以定制出芯片上需要的特定结构。

第六步:清洗清洗是为了去除制造工艺中可能留下的杂质、残留物和化学物质。

清洗过程采用化学方法和超纯水等技术,以确保芯片的质量和可靠性。

第七步:测试和封装芯片制造完成后,需要进行功能测试以确保其性能和质量达到要求。

测试包括电性能测试、可靠性测试等。

通过测试后,芯片需要进行封装,也就是将芯片放入塑料或金属封装中,以便安装到电子产品的电路板上使用。

芯片制作全过程芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial Test and Final Test)等几个步骤。

其中晶圆处理工序和晶圆针测工序为前段(Front End)工序,而构装工序、测试工序为后段(Back End)工序。

1、晶圆处理工序:本工序的主要工作是在晶圆上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将晶圆适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻、离子植入、金属溅镀等反复步骤,最终在晶圆上完成数层电路及元件加工与制作。

2、晶圆针测工序:经过上道工序后,晶圆上就形成了一个个的小格,即晶粒,一般情况下,为便于测试,提高效率,同一片晶圆上制作同一品种、规格的产品;但也可根据需要制作几种不同品种、规格的产品。

在用针测(Probe)仪对每个晶粒检测其电气特性,并将不合格的晶粒标上记号后,将晶圆切开,分割成一颗颗单独的晶粒,再按其电气特性分类,装入不同的托盘中,不合格的晶粒则舍弃。

3、构装工序:就是将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,最后盖上塑胶盖板,用胶水封死。

其目的是用以保护晶粒避免受到机械刮伤或高温破坏。

到此才算制成了一块集成电路芯片(即我们在电脑里可以看到的那些黑色或褐色,两边或四边带有许多插脚或引线的矩形小块)。

4、测试工序:芯片制造的最后一道工序为测试,其又可分为一般测试和特殊测试,前者是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。

经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。

而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。