中国古代文学史欧阳修及其影响下的诗文创作

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:9

第三章欧阳修及其影响下的诗文创作第一节欧阳修的古文、辞赋和四六一、欧阳修:字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士。

在宋代文学史上最早开创一代新风的文坛领袖。

二、欧阳修诗文革新主张:欧阳修倡导的诗文革新在本质上是针对五代文风和宋初西昆体的,可是欧阳修的文学理论和创作实践都与柳开以来的复古派文论家有很大的不同。

体现在:1.反对西昆体和“太学体”。

2.对文与道的关系的全新认识:(1)儒家之道是与现实生活密切相关的;(2)文道并重;(3)文具有独立的性质。

3.文道并重的思想的两重意义:(1)把文学看得与道同样重要。

(2)把文学的艺术形式看得与思想内容同样重要,提高了文学的地位。

三、欧阳修的散文1.古文内容充实,形式多样。

无论是议论,还是叙事,都是有为而作,有感而发。

(1)他的有些议论文直接关系到当时的政治斗争,这一类文章具有积极的实质性内容,是古文的实际功用和艺术价值的有机结合的典范。

(2)另一类议论文与现实政治并无直接关系,但表达了作者对历史、人生的深刻思考。

2.欧阳修的记叙文也都言之有物,如《五代史记》。

3.欧阳修的散文有很强的感情色彩,他的政论文慷慨陈词,感情激越;史论文则低回往复,感慨淋漓;其他文体更加注重抒情,哀乐由衷,情文并至。

4.在欧阳修笔下,古文的实用性质和审美性质得到了充分的显示,古文的叙事、议论、抒情三种功能也得到了很好的融合。

四、欧阳修对散文文体的发展的贡献(对词赋的改革):1.欧阳修对前代的骈赋、律赋进行了改造,去除了排偶、限韵的两重规定,改以单笔散体作赋,创造了文赋。

对文赋形式的确立具有里程碑的意义。

如《秋声赋》(P44特点、赏析)。

2.欧阳修对四六体进行了革新,常参用散体单行之古文笔法,且少用故事成语,不求对偶工切,从而给这种骈四俪六的文体注入了新的活力。

3.欧阳修的创作使散文的题材更加丰富,功能更加完备,时人称赞他:“文备众体,变化开合,因物命意,各极其工。

”五、语言风格:欧阳修的语言简洁流畅,文气纡徐委婉,创造了一种平易自然的新风格。

第三章欧阳修及其影响下的诗文创作第一节欧阳修的散文、辞赋、四六1一、欧阳修领导的北宋诗文革新1、定义:是对唐代古文运动、新乐府运动的继承和发展。

它以韩、柳文章相号召,以“复古”为旗帜,是配合政治改革形势的一次全面的文风、文体改革。

2、背景:文风浮靡卑弱,古文传统中断,形式主义泛滥。

政治上变法呼声高涨。

柳开、王禹偁是先驱人物。

3、主张:A.文以明道,文道并重;B.学韩柳古文、杜诗,主张文从字顺、陈言务去。

4、发展阶段:A.反对五代宋初浮靡之风;B.反对西昆体雕琢空洞之风;C.反对太学体矫枉过正之弊。

5、意义和影响:A.彻底清除了形式主义文风;B.树立了以唐宋八大家为代表的散文传统;C.对后代文学影响深远。

二、欧阳修的散文和辞赋1、散文理论(p42)<1>文道关系a.儒家之道与现实生活密切相关。

“六经之所载,皆人事之切于世者。

”b.文道并重(两重意义)。

<2>文丛字顺2、散文内容(p43)A、政论文:具有鲜明的政治倾向,观点新奇,义正词严,激情充沛,有很强的批判精神。

代表作:《与高司谏书》、《朋党论》“小人无朋,惟君子则有之。

”等。

B、史论:表达作者对历史、人生的深刻思考,言简意深,富于哲理。

如《五代史.伶官传序》:“夫祸患常积于忽微,智勇常困于所溺。

”C、记叙:言之有物,情感真挚,达到了思想与艺术的完美统一。

如《醉翁亭记》等。

3、散文特点(p44)(1)具有很强的感情色彩。

(2)体裁多样。

(3)风格:平易自然4、欧阳修对散文文体的发展:(p44)(1)创造了“文赋”。

《秋声赋》(2)对“四六体”的革新。

第二节欧阳修、梅尧臣、苏舜钦的诗歌一、欧阳修的诗歌p45《欧阳文忠公集》、诗话作品《六一诗话》。

1.诗歌内容。

<1>关注社会现实生活,同情人民疾苦。

特点:具有强烈的现实性,反映出作者的社会责任感与政治使命感。

官沽味醲村酒薄,日饮官酒诚可乐。

不见田中种糯人,釜无糜粥度冬春。

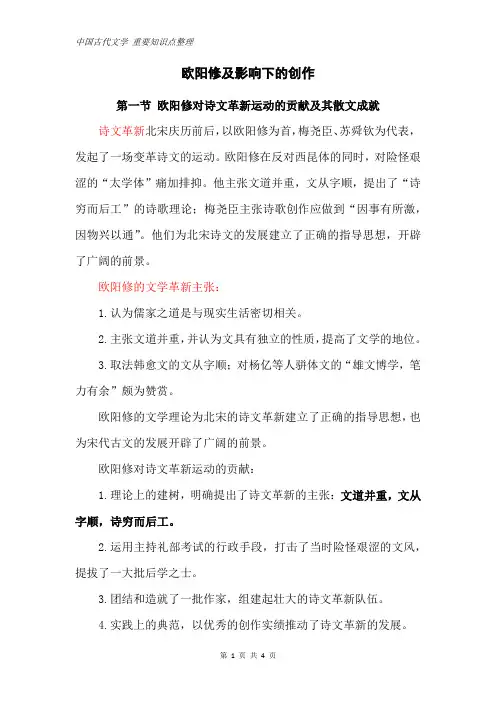

欧阳修及影响下的创作第一节欧阳修对诗文革新运动的贡献及其散文成就诗文革新北宋庆历前后,以欧阳修为首,梅尧臣、苏舜钦为代表,发起了一场变革诗文的运动。

欧阳修在反对西昆体的同时,对险怪艰涩的“太学体”痛加排抑。

他主张文道并重,文从字顺,提出了“诗穷而后工”的诗歌理论;梅尧臣主张诗歌创作应做到“因事有所激,因物兴以通”。

他们为北宋诗文的发展建立了正确的指导思想,开辟了广阔的前景。

欧阳修的文学革新主张:1.认为儒家之道是与现实生活密切相关。

2.主张文道并重,并认为文具有独立的性质,提高了文学的地位。

3.取法韩愈文的文从字顺;对杨亿等人骈体文的“雄文博学,笔力有余”颇为赞赏。

欧阳修的文学理论为北宋的诗文革新建立了正确的指导思想,也为宋代古文的发展开辟了广阔的前景。

欧阳修对诗文革新运动的贡献:1.理论上的建树,明确提出了诗文革新的主张:文道并重,文从字顺,诗穷而后工。

2.运用主持礼部考试的行政手段,打击了当时险怪艰涩的文风,提拔了一大批后学之士。

3.团结和造就了一批作家,组建起壮大的诗文革新队伍。

4.实践上的典范,以优秀的创作实绩推动了诗文革新的发展。

欧阳修散文的艺术成就:1.内容充实,形式多样;有为而作,有感而发。

一些议论文直接关系到当时的政治斗争,具有积极的实质性内容,是古文的实际功用和艺术价值有机结合的典范;另有一类议论文表达了作者对历史、人生的深刻思考。

2.叙事、议论、抒情高度融合,感情色彩很强。

政论文慷慨陈词,感情激越;史论文低回往复,感慨淋漓。

其他散文哀乐由衷,情文并至。

3.革新散文,使体裁更加丰富,功能更加完备。

a.改造骈赋、律赋,去除排偶、限韵的规定,以单笔散体创造了文赋。

b.革新四六体,参用散体单行笔法,少用故事成语,不求对偶工切,注入新的活力。

4.语言简洁流畅,文气纡徐委婉,创造出平易自然的新风格。

第二节欧阳修、梅尧臣、苏舜钦的诗歌欧阳修诗的特色:1.多数作品表现个人生活经历或抒发个人情怀,及对历史题材的吟咏等。

三欧阳修及其影响下的诗文创作仁宗朝在宋代文学史上的转折意义。

第一节欧阳修的文坛地位及其影响一、作为文坛领袖的欧阳修:在当时的著名文学家中,尹洙、梅尧臣、苏舜卿是他的密友;苏洵、王安石受到他的引荐;苏轼、苏辙、曾巩是他识拔的后起之秀。

(袁著页50)天圣八年(1030),中进士,结识苏舜卿兄弟。

天圣九年(1031),赴洛阳任西京留守推官,至景祐元年(1034)期满,其间与梅尧臣、尹洙过从甚密。

庆历元年(1041),初识曾巩。

嘉祐元年(1056),与王安石初次见面,此前曾巩已大力推荐。

嘉祐二年(1057),欧阳修知贡举,录取苏轼、苏辙、曾巩等。

时人的评价:苏舜卿:永叔经术深,烂漫不可既,虽得终日谈,百未出一二。

《和韩三谒欧阳九之作》曾巩:其文章、智谋、材力之雄伟挺特,信韩公以来一人而已。

《上欧阳学士第二书》苏轼:士无贤不肖,不谋而同曰:“欧阳子,今之韩愈也。

”……欧阳子论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,师赋似李白。

二、欧阳修的文学主张及作为:1.儒道、经学与现实生活密切联系的观点:“六经之所载,皆人事之切于世,是以言之甚详。

”《答李诩第二书》2.文道并重的观点:“大抵道胜者文不难而自至”;《与乐秀才第一书》“道纯则充于中者实,中充实则发为文着辉光”《答祖择之书》3.文的相对独立性:“古人之学者非一家,其为道虽同,言语文章,未尝相似”《与乐秀才书》4.嘉祐二年知贡举,以策论取士。

三、欧阳修的文章:类型:1.政论文——《朋党论》2.史论文——《新五代史》3.记叙文——《醉翁亭记》(宋代贬谪文人好以亭台楼阁记发抒志趣)4.墓志文5.序跋与笔记6.四六文——《秋声赋》成就:1.意韵具含蓄沉厚之美。

2.章法上具回环荡漾之美。

3.语言具平易晓畅之美。

韩子之文,如长江大河,浑浩流转,鱼鼋蛟龙,万怪惶惑,而抑遏蔽掩,不使自露;而人望见渊然之光,苍然之色,亦自畏避不敢追视。

执事之文,纡徐委备,往复百折,而条达疏畅,无所间断;气尽语极,急言竭论,而容与闲易,无艰难劳苦之态。

第三章欧阳修及其影响下的诗文创作第一节欧阳修一、欧阳修生平欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,庐陵(今江西吉安)人。

⏹号醉翁——《醉翁亭记》⏹晚年号六一居士——熙宁三年(1070)欧阳修作《六一居士传》:“六一居士初谪滁山,自号醉翁。

既老而衰且病,将退休于颍yǐng水之上,则又更号六一居士。

客有问曰:‘六一,何谓也?’居士曰:‘吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。

’客曰:‘是为五一尔,奈何?’居士曰:‘以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?’”⏹24岁中进士,任西京留守推官。

⏹政治上锐意进取,参加范仲淹“庆历新政”,直言敢谏,屡遭贬斥。

⏹晚年仕途顺利,嘉祐二年(1057)51岁时,主持科举,打击不良文风,提拔苏轼等新人。

⏹55岁任参知政事,封开国公。

59岁时辞枢密使不就。

⏹熙宁五年(1072)卒,谥文忠,赠太子太师。

⏹洪本健著《宋文六大家活动编年》,华东师范大学出版社1993年版。

⏹洪本健编《欧阳修资料汇编》,中华书局1995年版。

欧阳修积极倡导诗文革新,是宋代文学、文学思想奠基人,是北宋前期的文坛领袖。

二、欧阳修的文学理论主张1、文道并重⏹文学实用性、审美性并重⏹内容、艺术形式并重2、创作楷模⏹以韩愈、柳宗元古文为典范⏹学习其言之有物、内容充实的传统⏹而非继承其“道统”3、写作风格——提倡“简” “缓”“文简意深” (《论尹师鲁墓志》)“简而有法”(《尹师鲁墓志铭》)“意切言缓” (《论尹师鲁墓志》)。

⏹“简”——善于剪裁、文字精练晓畅,章法变化曲折;⏹“缓”——从容不迫、含蓄委婉、平易自然、耐人寻味。

⏹尹洙zhū(1001—1047),字师鲁,河南洛阳人,北宋诗文革新运动先驱。

⏹洙,河名,泗水支流,在山东省,流入南阳湖。

⏹散文风格简古;能诗。

⏹著有《河南先生文集》。

逸马杀犬于道——冯梦龙《古今谭概》欧阳公在翰林时,常与同院出游。

第三章欧阳修及其影响下的诗文创作第一节欧阳修的古文、辞赋和四六一、欧阳修:字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士。

在宋代文学史上最早开创一代新风的文坛领袖。

二、欧阳修诗文革新主张:欧阳修倡导的诗文革新在本质上是针对五代文风和宋初西昆体的,可是欧阳修的文学理论和创作实践都与柳开以来的复古派文论家有很大的不同。

体现在:1.反对西昆体和“太学体”。

2.对文与道的关系的全新认识:(1)儒家之道是与现实生活密切相关的;(2)文道并重;(3)文具有独立的性质。

3.文道并重的思想的两重意义:(1)把文学看得与道同样重要。

(2)把文学的艺术形式看得与思想内容同样重要,提高了文学的地位。

三、欧阳修的散文1.古文内容充实,形式多样。

无论是议论,还是叙事,都是有为而作,有感而发。

(1)他的有些议论文直接关系到当时的政治斗争,这一类文章具有积极的实质性内容,是古文的实际功用和艺术价值的有机结合的典范。

(2)另一类议论文与现实政治并无直接关系,但表达了作者对历史、人生的深刻思考。

2.欧阳修的记叙文也都言之有物,如《五代史记》。

3.欧阳修的散文有很强的感情色彩,他的政论文慷慨陈词,感情激越;史论文则低回往复,感慨淋漓;其他文体更加注重抒情,哀乐由衷,情文并至。

4.在欧阳修笔下,古文的实用性质和审美性质得到了充分的显示,古文的叙事、议论、抒情三种功能也得到了很好的融合。

四、欧阳修对散文文体的发展的贡献(对词赋的改革):1.欧阳修对前代的骈赋、律赋进行了改造,去除了排偶、限韵的两重规定,改以单笔散体作赋,创造了文赋。

对文赋形式的确立具有里程碑的意义。

如《秋声赋》(P44特点、赏析)。

2.欧阳修对四六体进行了革新,常参用散体单行之古文笔法,且少用故事成语,不求对偶工切,从而给这种骈四俪六的文体注入了新的活力。

3.欧阳修的创作使散文的题材更加丰富,功能更加完备,时人称赞他:“文备众体,变化开合,因物命意,各极其工。

”五、语言风格:欧阳修的语言简洁流畅,文气纡徐委婉,创造了一种平易自然的新风格。

六、欧阳修散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。

第二节欧阳修、梅尧臣、苏舜钦的诗歌一、欧阳修、梅尧臣对诗风的革新1.欧阳修诗歌理论:欧阳修提出了“诗穷而后工”的诗歌理论。

其诗论作品《六一诗话》。

2.梅尧臣诗歌主张:梅尧臣更加明确地主张诗歌创作应做到“因事有所激,因物兴以通”,并反对“有作皆言空”的不良诗风。

3.欧、梅等人的诗歌创作正是以扭转西昆体脱离现实的不良倾向为指导思想的,这体现了宋代诗人对矫正晚唐五代诗风的最初自觉。

二、欧诗内容题材:欧诗中有一些以社会现实为题材的作品;但欧诗更重要的内容是表现个人的生活经历或抒发个人的情怀,以及对历史题材的吟咏,含有很深的人生感慨。

如《戏答元珍》。

三、欧诗特点:1.欧诗受韩愈的影响较大,主要体现在散文手法和议论入诗。

欧诗中的议论与叙事、抒情融为一体,所以得韩诗畅尽之致而避免了其枯躁艰涩之失。

欧诗的散文手法主要是体现在借鉴散文的叙事手段。

2.欧诗也学李白,主要得益于语言清新流畅,这与欧诗特有的委婉平易的章法相结合,便形成了流丽宛转的风格。

3.欧诗的成就不如欧文,但两者的风格倾向是一致的,这种诗风是对西昆体诗风的矫正。

四、梅尧臣:字圣俞,世称宛陵先生。

是专力作诗的文人,存诗达2800多首。

五、梅诗内容题材:1.梅尧臣关心时政,在诗中反映朝中重大政治事件,或以寓言的形式来抨击邪恶势力;或直抒其事。

2.梅尧臣积极地用诗歌反映民生疾苦,对他担任地方官时目睹的贫民惨状做了尖锐的揭露。

秉笔直书,感情愤激,继承了杜甫、白居易的传统。

3.梅诗更值得注意的体裁走向是写日常生活琐事,这体现了宋代诗人的开拓精神,梅诗为宋诗开辟了更加贴近日常生活的题材走向。

六、梅诗艺术风格:以追求“平淡”为终极目标。

梅尧臣论诗,推崇平淡之美,是指一种炉火纯青的艺术境界,一种超越了雕润绮丽的老成风格。

这种诗风最终导致了新诗风的形成。

如《鲁山山行》:“人家在何许,云外一声鸡”。

七、梅诗意义:梅诗的题材走向和风格倾向都具有宋诗风气之先的意义。

八、苏舜钦:字子美,与梅尧臣齐名,并称苏梅。

性格豪迈,诗风也豪放雄肆。

九、苏诗内容题材:1.他早年慷慨有大志,喜以诗歌痛快淋漓地反映时政,抒发强烈的政治感慨。

2.他被逐后的诗多写心中的愤懑之情,具有批判现实的意义。

3.苏舜钦的另一类诗是写景诗,喜写雄奇阔大之景,赞美自然界的壮伟力量,显示了诗人开阔的胸怀和豪迈的性格。

十、苏诗风格:苏舜钦诗直率自然,意境开阔,以雄豪奔放的风格见长。

但推敲、裁剪的功夫略显不足,有些作品有不够含蓄、不够精炼的缺点。

第三节王安石等人的古文一、唐宋八大家:(宋)王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修;(唐)韩愈、柳宗元。

二、王安石:字介甫,晚号半山。

文学观点:以重道崇经为指导思想,重视文学的社会功用。

三、王安石的古文:大多是直接为其政治服务的,这些作品论点鲜明,逻辑严密,很有说服力。

四、王安石的短文:更能体现其古文的个性风格,直陈己见,不枝不蔓,简洁峻切,短小精悍。

极度简洁和周密的说理相结合,形成了被清人刘熙载所称的:“瘦硬通神”的独特文风。

五、王安石古文评价:王安石充分发挥了古文的实际功用,从而提高了这种文体的实用价值,有益于古文的发展。

但他过于注重逻辑说服力,而对艺术感染力重视不够。

六、曾巩:子固欧,与王安石同时的古文名家,是欧阳修的学生。

曾文议论委曲周详,文字简练平正,结构严谨而舒缓,长于议论。

第四节王安石的诗歌一、王安石诗歌:注重实际功用,偏重于抒写个人的情怀。

其诗歌艺术成就超过了他的古文。

1.前期诗风:(1)注重反映社会现实,具有深刻的现实意义。

(2)思亲怀友的抒情诗(3)写的更出色的是咏史诗,继承了借咏史以述志的传统,对历史人物和历史事件表达了新颖的看法,并抒发了自己的政治感情。

王安石的咏史诗充分体现了宋诗思虑深刻、长于议论的特征。

2.后期诗风(五十六岁退出政治舞台后):虽仍有寓悲壮于闲淡之中的情形,诗风却更趋于含蓄深沉。

后期最有代表性的作品是写景抒情的绝句。

时人称王诗:“王荆公体”,主要着眼于其晚期诗风。

3.如果说王安石早期的诗风显示了直截刻露的宋诗特征,那么其晚期诗则以丰神远韵的风格体现出向唐诗的复归。

二、王令。

字逢原。

其诗以抨击时弊、抒写自己的远大抱负为主要内容,风格雄伟奔放,语言奇崛有力。

王令的抒情诗也具有开阔雄大的意境。

【名词解释】1、苏、梅:指北宋初期的诗人苏舜钦和梅尧臣,两人的诗作开宋诗之先,体现了宋代诗人对矫正晚唐五代诗风的最初自觉。

苏舜钦的诗风豪放雄肆,喜以诗歌痛快淋漓地反映时政,抒发强烈的政治感慨,然而推敲、剪裁的功夫略嫌不足,宋诗畅尽而伤直露的特点,在苏舜钦诗中已见端倪。

梅尧臣诗的题材走向是写日常生活琐事,体现了宋代诗人的开拓精神,为宋诗开辟了更加贴近日常生活的题材走向。

在艺术风格上,他以追求“平淡”为终极目标。

梅诗的题材走向和风格倾向都具有宋诗风气之先的意义。

2、古文运动:唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动,因同时涉及到文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。

这一运动在中唐由韩愈、柳宗元等人发起,但它的成功却在北宋。

北宋的古文运动是以复古为号召的文学革新运动,在欧阳修、王安石和“三苏”的大力倡导之下,继承了韩、柳的成就,使古文成为文学主流,蔚为风气。

他们所提倡的散文实际是一种新型的散文,既有所继承,又具有鲜明的个性特色和时代特点。

就内容言。

是明道载道,把散文引向政教之用;就形式言,是由骈体而散体,体现了散文自身发展的一种要求。

3、唐宋八大家:唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石八位散文家的合称,他们都是唐宋古文运动的领导者和积极参与者,努力写作内容充实、平易流畅的散文,扭转了唐宋的浮靡文风,影响深远。

明初朱右选韩、柳等八家古文为《八先生文集》,遂起用八家之名。

明中叶唐顺之所纂《文编》中,唐宋文也取八家。

明末茅坤承二人之说,选辑了《唐宋八大家文钞》,此书流传甚广,唐宋八大家之名也随之流行。

自明人标举唐宋八家后,治古文者皆以八家为宗。

4、六一风神:是欧阳修散文的美学风格,他并不刻意选择人物、场景以及按照某种寓意的逻辑来组织内容,只是自然地叙事、自然地抒怀,在看似散漫不经的行文中,使读者慢慢地从寻常的叙事中体悟出难以言传的高远境界。

他的散文一般具有笔触多情的特点,常着眼于感情的抒发。

另外,文章结构层次上的极吞吐往复、参差离合之致,语言层次上的平易自然,都是“六一风神”的构成要索。

5、王荆公体:即“半山诗”或“半山绝句”,指王安石晚年的诗歌创作。

以瘦劲刚健为特征是王安石追求的一种艺术境界,但进入老年后,他却视奇崛为平常了,其晚年诗作雅丽精绝,既有清新闲适之作,又有沉郁悲壮之作。

主要体裁是绝句。

它的长处是下字工、用事切、对偶精,既有深婉不迫处,也有生硬奇崛处,为江西诗派的先驱。

6、《六一诗话》:宋代欧阳修所作,他主张诗人应对于所要再现的情境具有真切感受,这样才能曲尽其妙。

《六一诗话》一书开文人诗话之风,此前论诗之作多重品评、格例、作法或本事,此书问世,始立“诗话”之名,且兼收并蓄,内容丰富,形式活泼,创立了一种漫谈性的论诗体例。

在这以后,诗话成为评论诗人诗作、发表诗歌理论批评意见的一种广泛流行的形式。

7、诗穷而后工说:欧阳修在《梅圣俞诗集序》里说“非诗之能穷人,殆穷者而后工也”,提出了“诗穷而后工”的说法。

所谓“诗穷而后工”,就是说困厄的人生境遇,能使诗人创作出工致精妙的,具有高度艺术性的诗歌作品。

在欧阳修之前,司马迁、钟嵘、韩愈等人也有类似的说法,大体上都是说创作主体的生活环境与创作潜能之间的关系。

欧阳修继承了他们的说法,并进一步将作家的生活境遇、情感状态直接地与诗歌创作自身的特点联系起来,明确地提出了诗穷而后工说。

【简答题】一、欧阳修的古文成就(散文风格/特点):1、内容充实、类型多样。

欧文有些是反映当时重大的政治形势,如《与高司谏书》、《朋党论》。

有些则是追述历史,描写历史上的众生相,表达他对历史的思考,如《新五代史》等。

有的则是记叙亲友,感慨人生的悲欢离合、盛衰成败,如《泷岗阡表》。

记叙文、议论文都有名篇。

2、抒情性强。

他的政论文感情激越,义正词严。

史论文感慨深沉,低回往复,如《五代史序》,经常以“呜呼”开头。

叙事文在对人物的描写中注入自己的情感,如《释秘演诗集序》,怀念两个分别是酒徒和和尚的朋友。

做到了抒情、议论和叙事的完美结合,也实现了审美功能和实用功能的高度整合。

3、体裁完备。

古文外,也擅长骈文,对仗流动而不求工整,少用典故和代语,散句穿插其间,文气流畅。

创造了文赋,如《秋声赋》,描写秋夜的物态,抒发心情的苦闷,保持赋体铺陈排比、设为问答的传统,又减少了押韵、对偶的限制,以散句为主,穿插韵句和骈句。