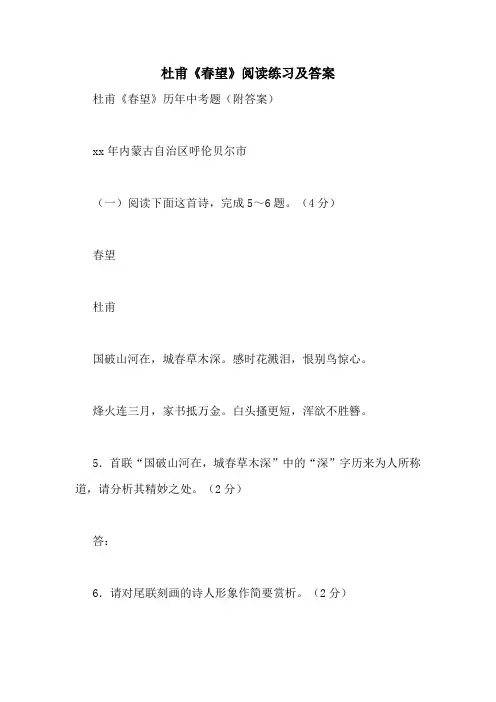

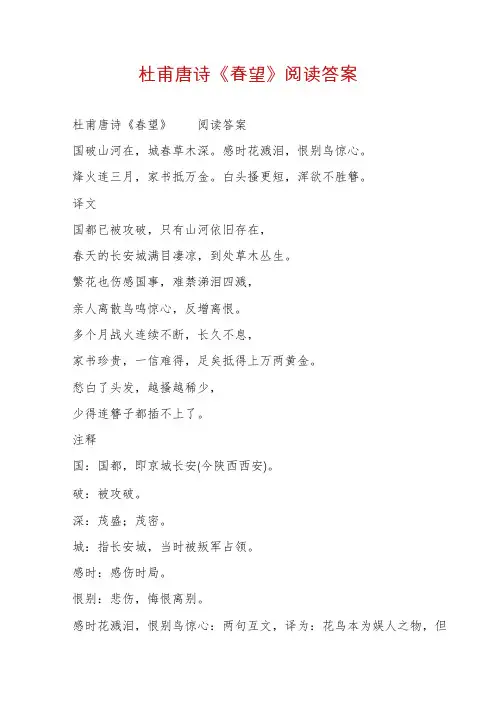

15《春望》阅读练习与答案

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:1

春望杜甫阅读题答案下面是作者为大家整理的春望杜甫阅读题答案(共含12篇),以供大家参考借鉴! 篇1:春望杜甫阅读题答案唐·杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.解释下列词语。

烽火:这里指战争。

家书:家信。

连三月:连续多个月。

抵万金:家书可值几万两黄金,极言家信之难得。

搔:抓,挠。

短:少。

2.对该诗赏析有误的一项是[ D ]A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

3.本诗的前四句都统领在一个“ #望#”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由#山河#到#草木花鸟#。

4.本首诗抒发了诗人#忧中思家#的思想感情。

5.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么?答:诗人用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。

读杜甫《春望》有感杜甫,唐朝伟大诗人,一生经历坎坷。

青年时代在盛唐中度过,游历了中国许多地方。

参加科举,落榜。

和许多盛唐时期诗人一样,杜甫怀有巨大抱负,入仕治国。

但一次次世事的经历,使他真正看清了这个社会。

当唐朝由盛走向衰落时,杜甫深刻的感受到了社会的变迁,人生的辛酸,同时也看到了社会底层人民生活的疾苦。

杜甫从小深受儒家文化的熏陶,忠君、仁爱、入仕思想深深影响着杜甫。

但当安史之乱爆发的八年间,唐朝社会的急转直下,百姓深受磨难,杜甫深刻的认识到了世事的变迁,他用诗抒发自己内心的感受,记录了这场战乱给社会给百姓带来的巨大影响。

杜甫的诗被后人称为“诗史”,深刻的记录了当时整个社会的状况。

底层百姓生活艰辛,战乱给整个国家带来难以想象的灾难。

《春望》就是杜甫写于这个时期,安史叛军攻陷长安后,作者回到长安所见所闻。

2023年《春望》阅读答案2023年《春望》阅读答案1国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(1)请赏析“城春草木深”一句中的“深”字。

(2)诗人时年四十多岁,却说“白头搔更短,浑欲不胜簪”,原因是什么?答案:10、【分析】《春望》是一首五言律诗,作于唐肃宗至德二年。

当时长安被安史叛军焚掠一空,满目凄凉。

杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景伤情,发出深重的忧伤和感慨。

诗人在这首诗中表现了爱国之情。

【解答】(1)本题考查诗歌炼字赏析。

首先在诗文中要找到该炼字,炼字一般为动词、形容词或特殊词(如叠词、拟声词、表颜色的词等)。

炼字赏析常见答题格式:字在诗句中的意思是……,作用是……,它运用了……的修辞(或化静为动,或化抽象为具体,或化虚为实)写出了…的景象,表达了诗人……的思想感情。

做此题要在了解写作背景的基础上熟悉古诗内容,再进行赏析。

深”字用的好,这个字体现了长安城里草木丛生,以此表现国家残破、人烟稀少,给人以满目凄然的感觉。

(2)本题考查诗句的理解。

“白头搔更短、浑欲不胜簪”的意思是:愁闷心烦只有搔首而已,致使白发疏稀插不上簪。

诗人的愁绪源自对国家前途的担忧,对亲人的思念还有对自己前途的担忧。

答案:(1)“城春草木深”写作者春望所见:(国都沦陷,城池残破)乱草遍地,林木苍苍。

一个“深”字,令人满目凄然。

渲染了残破凄凉景象。

虽是写景,但实为抒情,情景交融。

极富表现力。

(2)国家残破(忧国);惦念远方亲人的安危(思家)2023年《春望》阅读答案2《春望》唐·杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔(sāo)更短,浑欲不胜簪(zān)。

1.《春望》首联写作者春望所见,这些景物描写有什么作用?答:这些景物描写的作用:融情于景,奠定全诗的感情基调。

国家山河依旧,可沦陷后的国都残破不堪、乱草丛生,这与昔日繁华形成巨大反差,痛彻地表达出诗人忧国伤时的强烈感情。

《春望》杜甫阅读答案 (优秀 9 篇)《春望》是唐代大诗人杜甫创作的一首诗。

此诗前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

下面是我为大伙儿带来的9 篇《《春望》杜甫阅读答案》,如果能帮助到您,我将不胜荣幸。

教学目标既然是是通过诗歌这种体裁来表现爱国情怀这这一主题,那么在学习的过程中我们就应该抓住“诗歌”和“爱国”者两个重点来确定教学目标:知识与能力:体会古诗的韵律,领略古诗的音韵美,凝练美,意境美和含蓄美。

过程与方法:体会其中蕴含的情理,做到学以致用。

情感态度与价值观:领略诗人深沉的爱国情感。

教学重点理解诗歌,准确把握诗中情感,真正有感情地朗诵诗歌教学难点深入理解名句,培养学生品味语言鉴赏诗歌的能力教法学法对于五年级的学生来说他们在诗歌的学习方面也有了一定的基础积淀,所以在这堂课中我觉得应充分的贯彻老师作为辅导者,学生才是主体,将课堂还给学生的理念。

在教法上,老师主要还是要通过讲授的方法来行课引导学生的学习,而学生在的学法上主要是通过诵读和讨论来学习这首诗歌,来体会诗歌中的爱国情感。

教学过程1、新课导入杜甫是学生已经接触过的诗人,所以我觉得在导入这个环节选择介绍作者来导进课文。

一方面,先让学生说出现在他们对杜甫的一些了解,这样不仅可以让学生相互学习和积累文学常识,而且还可以让老师了解到学生对知识的积累和掌握情况,再者课堂一开始的师生互动,能够使得课堂能够融洽些,学生也能集中注意力。

另一方面,在学生回答完后,老师再对学生的回答的内容作总结和补充,提出学生要掌握的文学常识,并且抓住其中的一个要点来引入正课,而这个要点自然是要抓住爱国情感这个点来过渡到正课。

2、诗歌讲解诗歌的讲解评析是课堂的主题部分,在这个部分我想不仅要讲解诗歌也要教会学生怎样的分析诗歌和记忆诗歌。

在讲解的过程中我们要抓住个线索来分析这首诗歌,而在这里我想抓住情感这个线索来分析,在了解学习完字词后先让学生尝试朗诵一下这首诗歌,当然这时学生还没能很好的把握这首诗歌的情感,所以就需要进一步的分析这首诗歌了,由此正式进入诗歌。

《春望》阅读练习及答案阅读下面一首唐诗,回答问题。

天津桥春望雍陶津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜。

翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花。

【注】天津桥,是当时东都洛阳著名的景点。

上阳:宫名,上元年间,唐高宗下令修建,位于天津桥北。

1、这首诗前两句描绘了一幅怎样的画面?请简要描述。

2、这首诗运用了什么表现手法,表达了怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。

参考答案2.这首诗运用了对比的表现手法。

诗的一二句写津桥春日,明媚绮丽,三四句写金殿闭锁、宫苑寂寥,前后映衬,对照鲜明。

人们从这种强烈的对比中,很自然地感受到自然界的春天岁岁重来,而大唐帝国的盛世却一去不复返了。

表达了诗人吊古伤今,感叹昔盛今衰的沉郁的感情。

(手法1分,分析2分,感情2分)春望读后感篇二导语:学完一课,应该通过练习来温习课堂知识,巩固所学知识,提高语文学习水平。

下面是杜甫《春望》阅读练习,欢迎同学们过来练习。

9、阅读下面的诗歌,选出赏析有误的一项()。

(3分)春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

A、首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B、花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C、尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D、这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【分析】《春望》是唐朝诗人杜甫的一首五言律诗。

这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人爱国之情。

【点评】这首诗全篇情景交融,感情深沉,充分体现了“沉郁顿挫”的艺术风格。

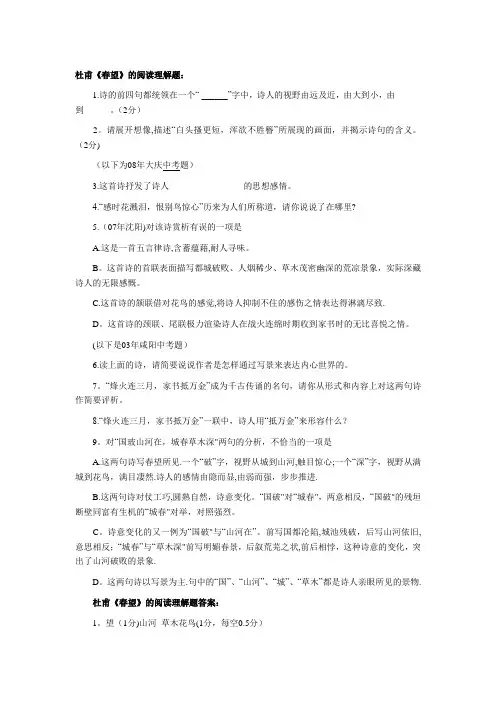

杜甫《春望》的阅读理解题:1.诗的前四句都统领在一个“ ______”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由______到______。

(2分)2.请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

(2分)(以下为08年大庆中考题)3.这首诗抒发了诗人_________________的思想感情。

4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说了在哪里?5.(07年沈阳)对该诗赏析有误的一项是A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

(以下是03年咸阳中考题)6.读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。

7.“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。

8.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么?9.对“国玻山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是A.这两句诗写春望所见。

一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。

诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进。

B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。

“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。

C.诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”。

前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河破败的景象。

D.这两句诗以写景为主。

句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。

杜甫《春望》的阅读理解题答案:1.望(1分)山河草木花鸟(1分,每空0.5分)2.参考示例:面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。

《春望》阅读答案

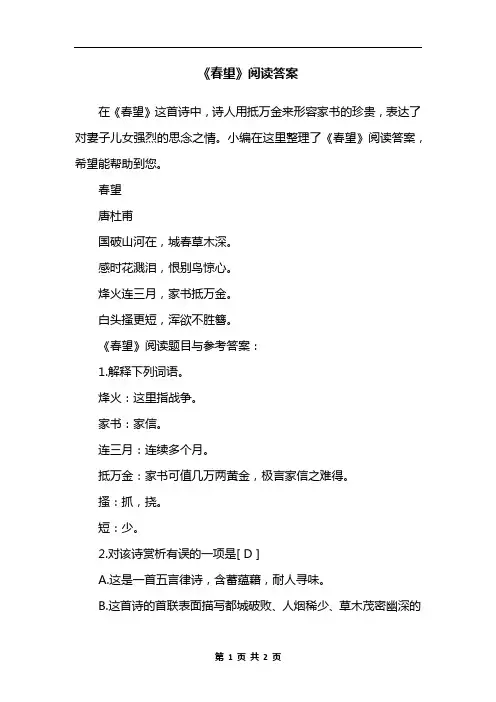

在《春望》这首诗中,诗人用抵万金来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。

小编在这里整理了《春望》阅读答案,希望能帮助到您。

春望

唐杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《春望》阅读题目与参考答案:

1.解释下列词语。

烽火:这里指战争。

家书:家信。

连三月:连续多个月。

抵万金:家书可值几万两黄金,极言家信之难得。

搔:抓,挠。

短:少。

2.对该诗赏析有误的一项是[ D ]

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的

荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

3.本诗的前四句都统领在一个___望___字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由___山河___到___草木花鸟___。

4.本首诗抒发了诗人_______忧中思家__________的思想感情。

5.烽火连三月,家书抵万金一联中,诗人用抵万金来形容什么?

答:诗人用抵万金来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。

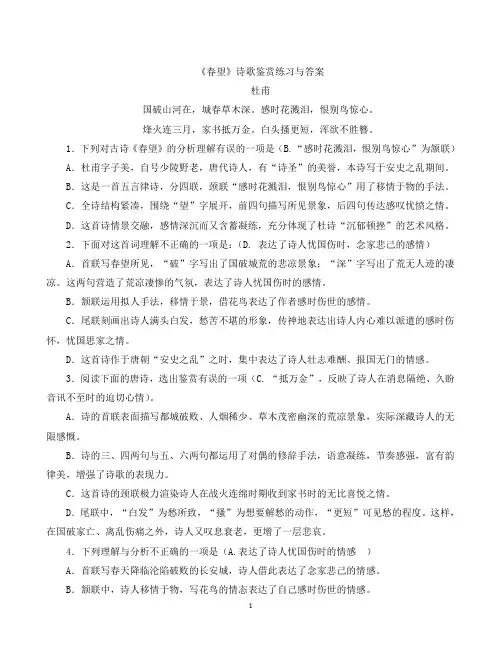

《春望》诗歌鉴赏练习与答案杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.下列对古诗《春望》的分析理解有误的一项是(B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”为颔联)A.杜甫字子美,自号少陵野老,唐代诗人,有“诗圣”的美誉,本诗写于安史之乱期间。

B.这是一首五言律诗,分四联,颈联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”用了移情于物的手法。

C.全诗结构紧凑,围绕“望”字展开,前四句描写所见景象,后四句传达感叹忧愤之情。

D.这首诗情景交融,感情深沉而又含蓄凝练,充分体现了杜诗“沉郁顿挫”的艺术风格。

2.下面对这首词理解不正确的一项是:(D. 表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情)A.首联写春望所见,“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉。

这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情。

B.颔联运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达了作者感时伤世的感情。

C.尾联刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以派遣的感时伤怀,忧国思家之情。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

3.阅读下面的唐诗,选出鉴赏有误的一项(C. “抵万金”,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情)。

A.诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

B.诗的三、四两句与五、六两句都运用了对偶的修辞手法,语意凝练,节奏感强,富有韵律美,增强了诗歌的表现力。

C.这首诗的颈联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

D.尾联中,“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。

这样,在国破家亡、离乱伤痛之外,诗人又叹息衰老,更增了一层悲哀。

4.下列理解与分析不正确的一项是(A.表达了诗人忧国伤时的情感)A.首联写春天降临沦陷破败的长安城,诗人借此表达了念家悲己的情感。

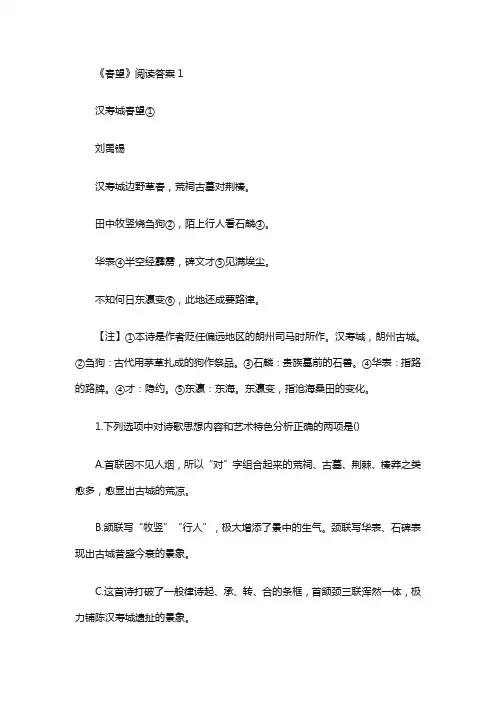

《春望》阅读答案1汉寿城春望①刘禹锡汉寿城边野草春,荒祠古墓对荆榛。

田中牧竖烧刍狗②,陌上行人看石麟③。

华表④半空经霹雳,碑文才⑤见满埃尘。

不知何日东瀛变⑥,此地还成要路津。

【注】①本诗是作者贬任偏远地区的朗州司马时所作。

汉寿城,朗州古城。

②刍狗:古代用茅草扎成的狗作祭品。

③石麟:贵族墓前的石兽。

④华表:指路的路牌。

④才:隐约。

⑤东瀛:东海。

东瀛变,指沧海桑田的变化。

1.下列选项中对诗歌思想内容和艺术特色分析正确的两项是()A.首联因不见人烟,所以“对”字组合起来的荒祠、古墓、荆棘、榛莽之类愈多,愈显出古城的荒凉。

B.颔联写“牧竖”“行人”,极大增添了景中的生气。

颈联写华表、石碑表现出古城昔盛今衰的景象。

C.这首诗打破了一般律诗起、承、转、合的条框,首颔颈三联浑然一体,极力铺陈汉寿城遗扯的景象。

D.在尾联兴和废的慨叹中,诗人阐明了关于事物发展变化的朴素辩证观点,强化了全诗的消极思想。

E.本诗主要寄托诗人贬谪到偏远地区后的凄凉之感、对昔盛今衰的深沉感慨和归隐田园的向往之情。

2.本诗作于杜甫《春望》后约40年。

两诗都运用意象,从各自的角度反映了“安史之乱”的影响。

请依据诗歌,比较两诗在内容上的相同点和不同点,并简要分析。

【答案】1.AC2.相同点:遥望春景的荒芜和破败、凄凉。

不同点:①《春望》描写战乱中的场景,《汉寿城春望》描写战乱后的遗迹。

②《春望》描写国都景象,《汉寿城春望》描写地方景象。

⑧《春望》描写景物和诗人形象,《汉寿城春望》全诗写景。

【解析】1.试题分析:题干要求选出“下列选项中对诗歌思想内容和艺术特色分析正确的两项”,这属于综合考查题,考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握。

B项,“颔联写‘牧竖’‘行人’,极大增添了景中的生气”有误;颔联虽有“牧童”和行人”出现,但也没有增添任何生气。

牧竖烧刍狗予田中,说明坟山冷落,祭扫无人“田地荒芜,可牧牛羊。

符人着石麟于陌止。

是因为荆榛莽莽,别无可以观赏盼景物,唯古墓前石兽群尚可注目而已。

杜甫唐诗《春望》阅读答案杜甫唐诗《春望》阅读答案国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文国都已被攻破,只有山河依旧存在,春天的长安城满目凄凉,到处草木丛生。

繁花也伤感国事,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反增离恨。

多个月战火连续不断,长久不息,家书珍贵,一信难得,足矣抵得上万两黄金。

愁白了头发,越搔越稀少,少得连簪子都插不上了。

注释国:国都,即京城长安(今陕西西安)。

破:被攻破。

深:茂盛;茂密。

城:指长安城,当时被叛军占领。

感时:感伤时局。

恨别:悲伤,悔恨离别。

感时花溅泪,恨别鸟惊心:两句互文,译为:花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而堕泪惊心。

惊:使……惊动。

烽火:古时边疆在高台上为报警点燃的火。

这里指战争。

家书:在一个远离家乡的地方,给家庭写的信。

(当时杜甫家住鄜(fū)州城外羌村)连三月:连续多个月。

抵万金:家书可值几万两黄金,极言家信之难得。

抵:值。

白头搔更短:白头发越抓越少了。

白头:白头发。

搔:抓,挠。

短:少。

浑欲不胜簪:简直连簪子也插不上了。

浑:简直。

欲:将要;就要。

不:禁不住。

胜:能承受。

簪:一种束发的首饰。

古代男子束发,所以用簪。

语句赏析全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。

诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。

起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。

写出了国破城荒的悲凉景象。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。

通过花和鸟两种事物来写春天,写出了事物睹物伤情,用拟人的手法,表达出亡国之悲,离别之悲。

体现出诗人的爱国之情。

诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。

国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。

杜甫《春望》的阅读理解题:1.诗的前四句都统领在一个“ ______”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由______到______。

(2分)2。

请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

(2分)(以下为08年大庆中考题)3.这首诗抒发了诗人_________________的思想感情。

4.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说了在哪里?5.(07年沈阳)对该诗赏析有误的一项是A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B。

这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致.D。

这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

(以下是03年咸阳中考题)6.读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。

7。

“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。

8.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么?9。

对“国玻山河在,城春草木深"两句的分析,不恰当的一项是A.这两句诗写春望所见.一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然.诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进.B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。

“国破"对“城春",两意相反,“国破"的残垣断壁同富有生机的“城春"对举,对照强烈。

C。

诗意变化的又一例为“国破"与“山河在”。

前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深"前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河破败的景象.D。

这两句诗以写景为主.句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物.杜甫《春望》的阅读理解题答案:1。

《春望》杜甫唐诗阅读答案《春望》杜甫唐诗阅读答案「篇一」阅读下面的古诗,完成24—27题。

(8分)春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

24、“烽火连三月”中的“烽火”原指古代边境地区设置烽火台,发现敌情,常烧柴禾升起烟火作为警报,这里借指________________________。

(2分)25、“国破山河在,城春草木深”,渲染了一种怎样的景象?(2分)答:26、解释“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,说说你的理解。

(2分)答:27、下列对诗句分析有误的一项是(2分)A.“国破”就其字面来讲,一般指首都的沦陷,此处将“国破”与山河在”联系在一起,其含义便有了较广阔的内容。

B.“城春草木深”描绘了春色满城,令人引起对往日京都风月繁华的怀念,也暗示眼前的国破只是暂时的;春到深处一切又将生机勃勃。

C.“烽火连三月,家书抵万金”,可以让我们看见,诗人因国事而忧家,更因家事而忧国,家与国的命运在他心中已融为一体。

D.“白头搔更短,浑欲不胜簪”不明写忧思愁绪的深重而言白发难簪,使诗意更浓,而且把一个未老先衰,忧国忧民的悲怆形象立于纸面。

参考答案:24、战争(2分)25、残破凄凉(2分)26、感伤时世,见到开放的鲜花,也禁不住悲怆溅泪,为别而恨,听到鸟儿的叫声,也禁不住愧悸心动。

(或由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因人世间的离别而惊心。

)(2分)27、B(2分)(1)诗的前四句都统领在一个“”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。

(1分)(2)请从写作手法的角度谈谈你对“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”一句的理解。

(2分)27.(1)望1分(2)“感时花溅泪,恨别鸟惊心”句,花鸟本是令人赏心悦目的春景,但在国破家亡时,怎能不见花而落泪,闻鸟而惊心。

此处是借景抒情,情景交融。

或:因感时,花亦溅泪,因恨别,鸟亦惊心。

诗人将主观感情“移情”或“拟人化”到花鸟身上,使花鸟亦含悲,更显人的悲伤。

《春望》阅读答案《春望》阅读答案在日常学习和工作中,我们或多或少都会接触到阅读答案,阅读答案是我们解答阅读题的金钥匙。

一份什么样的阅读答案才能称之为好阅读答案呢?以下是小编为大家整理的《春望》阅读答案,希望能够帮助到大家。

《春望》阅读答案1望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

5.《望岳》与《春望》分别创作于杜甫的青年和中年时期,两首诗围绕“望”字展开。

《望岳》中作者望到了巍峨秀丽的泰山,表现出诗人①的人生态度;《春望》中作者望到了破败的长安城,表现出诗人②、思念亲人、悲己伤时的情感。

(每空限填4字)(2分)6.下列对这两首诗的赏析,有错误的一项是(2分)A.《望岳》全诗没有“望”字,却句句围绕“望”字着笔,远望、近望、凝望,描写了泰山雄伟磅礴的气象,抒发了自己的人生情怀。

B.《望岳》颔联中“钟”字,把大自然人格化,它慷慨地把所有的神奇和秀美都集中在泰山身上;而“割”字则写出了泰山高大巍峨的形象。

C.《春望》颔联中“感时”紧承“国破山河在,城春草木深”,感伤时局,见花开伤心;“恨别”领起“烽火连三月,家书抵万金”,怨恨离散,闻鸟鸣惊心。

D.《春望》尾联由国破家亡写到自己的衰老,白发是愁出来的,“搔”欲解愁而愁更愁,头发白了疏了,从头发的变化,表达了诗人珍惜时光的愿望。

7.在古代诗歌中你会遇到各种各样的鸟,诗人借鸟表达不同的情感色彩。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”表达了伤感悲情;“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”表达了满怀豪情;“,”表达了喜悦之情。

(2分)答案:5.答案示例:①积极向上②忧国忧民(2分。

每空1分)6.答案:D(2分)7.答案示例1:几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥答案示例2:春眠不觉晓,处处闻啼鸟(2分。

每空1分,有错别字该空不得分)《春望》阅读答案2阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

(二)古诗词阅读(5分)

春望

(唐)杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

6.“烽火连三月,家书抵万金”中的三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者的思想感情。

(2分)

7.“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

(3分)

答案:

(二)古诗词阅读(5分) 6.连三月对家乡,和亲人强烈思念7.国都沦陷而山河依旧,春天来临却荒草满月,这种反筹强烈的景物描写手法。

捕彻地表达了詩人忧国伤时的思思感情。

《春望》杜甫阅读答案(优秀10篇)《春望》阅读答案篇一古代诗人销愁的方法主要是饮酒,酒能麻醉神经,使人在一定时间里失去思维的能力,故能暂时摆脱愁苦。

李白就是长于此道的代表人物。

李白生活富裕,他有足够的钱去买酒;即便有时手头紧些,也还有值钱的家什去变卖:“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!”他有用酒销愁的资本。

杜甫就不同了,他没这个资本,后半生饥寒交迫:“饥借家家米,愁征处处杯。

”喝人家的酒来销愁,当然不会那样便利;何况,他还诸病缠身,肺病、糖尿病都不允许他喝个烂醉,“竹叶于人既无分,菊花从此不须开!”他为不能畅饮而发牢骚。

他无钱而有病,愁苦又太多,怎么办?他有自己的办法,那就是睡大觉,睡着了,就愁不了了,也能求得暂时的解脱。

例如,他在成都草堂寓居期间,思乡忆弟之情颇苦,作《恨别》诗云:洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。

草木渐衰行剑外,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。

第六句写思念诸弟的情状,“看云”这个细节行为,颇富感情蕴涵,因为云踪飘移不定,正与诸弟漂泊生涯相合,故“看云”一节是对“忆弟”之心的形象提示。

这一点是很好理解的。

倒是“白日眠”这个行为须费些解释,因为从一般意义上说,大白天睡觉,似与思念之情相背,既然如此苦思苦想,怎么还睡觉呢?清代人纪昀就曾对此提出质疑,他说:“六句是名句。

然终觉‘看云’不贯‘眠’字。

”(见《瀛奎律髓汇评》)是说“看云”与“眠”,在情思上不相连贯。

按纪昀的说法,“看云”在于“忆弟”,“忆弟”则不能有“眠”,一旦“眠”了,则忆念之情便显得不深了。

这从一般的逻辑上是说得通的。

但是,如果从心理学的角度作设身处地的思考,我们便会感到这个“白日眠”恰恰是极度愁思的必然结果和行之有效的应对措施。

杜甫思念诸弟,想见而不可得,愁极无奈,只好以入睡求得解愁。

倘若他有见到诸弟的希望,是不会入眠的。

所以,这个“白日眠”不但不会淡化思念之情,反而能够深化它,使人看出老杜为愁思所煎熬,心里难以承受的苦况。

阅读练习:春望1 试在横线上填上适当的词语完成译文。

原诗:国破山河在,城春草木深。

译文:国家沦陷,只留下山河依旧,春天来临,城区里荒草丛生。

原诗:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

译文:感叹时局,看到花开不由得流下眼泪,怨恨别离,听到鸟鸣也禁不住心中惊悸。

原诗:烽火连三月,家书抵万金。

译文:战火硝烟连绵三月不曾停息,家人的书信珍贵,能抵得上万两黄金。

原诗:白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文:愁闷心烦的我白发越搔越短,简直要插不上头簪了。

2 作者杜甫(712~770),字子美,尝自称少陵野老。

举进士不第,曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。

是唐代最伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”。

其诗大胆揭露当时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因此被称为“诗史”。

3 杜甫创作此诗时,正值被叛军俘获,受困长安城,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,触景生情,感慨万千,便写下了这首传诵千古的名作,因此全诗满溢忧国、念家以及悲己之情。

4 《春望》是一首五言(律诗、绝句)。

5 前四句写春日长安凄惨破败的景色,饱含着对国家从兴旺到衰败的感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事,充满凄苦哀思之情。

6 诗中言明春望所见的诗句是:国破山河在,城春草木深。

7 诗中运用对比的手法,表达诗人忧国思家的诗句是:烽火连三月,家书抵万金。

8 诗中平时能引起人们美感的事物,却触发了深受安史之乱之苦的杜甫的与众不同的审美感悟的诗句是:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

9 这首诗的前四句写景,所写内容均统在一个“望”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木;后四句抒怀,一个“搔”的动作刻画了一位面对沦陷的山河,满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。

老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪,孤立于长安城头的老诗人形象。

10 “感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,一般解释为:花鸟本是娱人之物,但诗人因为感时恨别,加之思念家人,面对花香鸟语的春景,不但无心赏玩,反而见了落泪心惊。

《春望》中考阅读选择题(附参考答案)春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1对“国破山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是 ( )A.这两句诗写春望所见。

一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。

诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进。

B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。

“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。

C.诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”,前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖。

这种诗意的变化,突出了山河破败的景象。

D.这两句诗以写景为主。

句中的“国、山河、城、草木”都是诗人亲眼所见的景物。

2下列对诗句分析有误的一项是()A.“国破”就其字面来讲,一般指首都的沦陷,此处将“国破”与“山河在”联系在一起,其含义便有了较广阔的内容。

B.“城春草木深”描绘了春色满城,令人引起对往日京都风月繁华的怀念,也暗示眼前的“国破”只是暂时的;春到深处一切又将生机勃勃。

C.“烽火连三月,家书抵万金”,可以让我们看见,诗人因国事而忧家,更因家事而忧国,家与国的命运在他心中已融为一体。

D.“白头搔更短,浑欲不胜簪”不明写忧思愁绪的深重而言白发难簪,使诗意更浓,而且把一个未老先衰、忧国忧民的悲怆形象立于纸面。

3这首诗理解有误的一项是()这是一首五言律诗,感情强烈,情景兼具,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B这首诗的首联表面描写都城破败,人烟稀少,草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨;颔联诗人借对花、鸟的感受,将自己抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

C.这首诗的颈联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的欣喜愉悦之情,尾联则写出了诗人忧愤之深。

D全诗表现了诗人热爱大自然,保家卫国的感情。

15《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.诗中“草木深”表面上写的是,实际上是写;一个“深”字,表现了。

(山河依旧,草木蔓生的情景草茂人稀,荒凉萧条,物是人非的社会状况因战乱而荒芜的景象)

2.本诗将眼前景、胸中情融为一体,抒发了诗人怎样的情感?(感时忧国、思家念亲)

3.从“国破”、“烽火”可以看出,杜甫的这首诗与唐代哪一重大历史事件有关?(安史之乱)

4.结合全诗内容,体会诗题中的“望”字包含哪两层意思?

(一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对于亲人团聚的守望和期盼。

)

5.结合“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句诗,说说诗人是如何抒发情感的。

(运用了寓情于景,借景抒情的表现手法。

)

6.“烽火连三月,家书抵万金”表达了怎样的内容?(抒发了诗人对家破国残的感伤之情)

7.最后两句抒发了怎样的思想感情?(写出了人忧愁,烦闷的情状,把忧家忧国的感情表现得更加深沉和突出。

)

8.诗歌的颔联运用了什么修辞手法?结合全诗,具体分析诗人为何而“感”,为何而“恨”?

拟人。

诗人因战乱中长安城的破败景象而伤感;因战乱造成亲人离别而怨恨。

9.全诗抒发了诗人怎样的情感?(全诗抒发了诗人忧国思家的思想情感。

)

10.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?(忧围伤时、念家悲己)

11.你认为“国破山河在,城春草木深”中哪个字用得好?请作简要赏析。

示例一:“破”字用得好。

一个“破”字,写出了国都沦陷,城池残破的景象,使人触目惊心。

示例二:“深”字用得好。

一个“深”字,写出了乱草遍地,林木苍苍的景象,令人满目凄然。

12.“烽火连三月,家书抵万金”一句中“抵万金”的含义是什么?表达了诗人怎样的思想感情?

答:家书的珍贵;表达了他对妻子儿女的强烈思念之情。

13.诗的前四句都统领在一个“望”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。

14.请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

(面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。

老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。

诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。

)

15.这首诗抒发了诗人___________的思想感情。

(忧中思家)

16.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”历来为人们所称道,请你说说了在哪里?

(①诗人触景生情,原本能愉悦心情的花鸟,但因感时恨别,诗人见了反而落泪惊心,更烘托了自己“感时”、“惜别”之悲。

②诗人移情于景,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心,其实是诗人自己内心感情的写照,形象动人。

)

17.对该诗赏析有误的一项是(D)

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

18.读上面的诗,请简要说说作者是怎样通过写景来表达内心世界的。

(描写破败的春城,草木蔓生,花也落泪,鸟也惊心,感时忧国,思家念亲,借景抒情,深沉真挚。

)

19.“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。

(用对偶的手法写出了安史之乱的战火连绵不断,诗人跟家人难通音信,此时的一封这家信显得极其珍贵,可以胜过万金,表达了诗人眷念家人的美好感情。

尤其是“家书抵万金”写出了消息隔绝、久盼音信不至的急迫心情,使人产生共鸣。

)

20.“烽火连三月,家书抵万金”一联中,诗人用“抵万金”来形容什么?

(形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女强烈的思念之情。

)

21.对“国玻山河在,城春草木深”两句的分析,不恰当的一项是(D)

A.这两句诗写春望所见。

一个“破”字,视野从城到山河,触目惊心;一个“深”字,视野从满城到花鸟,满目凄然。

诗人的感情由隐而显,由弱而强,步步推进。

B.这两句诗对仗工巧,圆熟自然,诗意变化。

“国破”对“城春”,两意相反,“国破”的残垣断壁同富有生机的“城春”对举,对照强烈。

C.诗意变化的又一例为“国破”与“山河在”。

前写国都沦陷,城池残破,后写山河依旧,意思相反;“城春”与“草木深”前写明媚春景,后叙荒芜之状,前后相悖,这种诗意的变化,突出了山河破败的景象。

D.这两句诗以写景为主。

句中的“国”、“山河”、“城”、“草木”都是诗人亲眼所见的景物。