第一章频率域电磁测深的快速一维正演理论

- 格式:pdf

- 大小:460.92 KB

- 文档页数:16

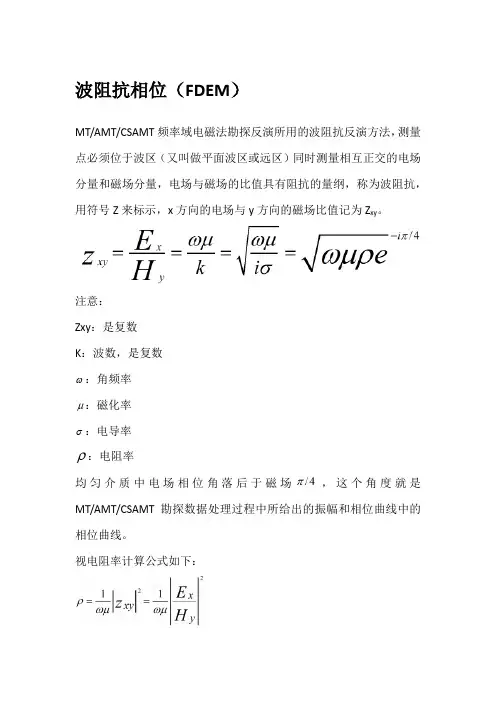

波阻抗相位(FDEM)MT/AMT/CSAMT频率域电磁法勘探反演所用的波阻抗反演方法,测量点必须位于波区(又叫做平面波区或远区)同时测量相互正交的电场分量和磁场分量,电场与磁场的比值具有阻抗的量纲,称为波阻抗,用符号Z来标示,x方向的电场与y方向的磁场比值记为Z xy。

注意:Zxy:是复数K:波数,是复数ω:角频率μ:磁化率σ:电导率ρ:电阻率均匀介质中电场相位角落后于磁场,这个角度就是MT/AMT/CSAMT勘探数据处理过程中所给出的振幅和相位曲线中的相位曲线。

视电阻率计算公式如下:当平面电磁场垂直入射均匀大地时,即使不知道场源强度,只要测量出大地表面相互正交的一对电场和磁场,便可以确定大地的电阻率,而选用不同的频率可达到不同的勘探深度,这就是天然场源MT/AMT 或人工场源CSAMT的波阻抗反演的理论基础。

大地电磁测深一般要测量相互正交的两个水平电场Ex,Ey和相互正交的两个水平磁场Hx,Hy(MT测量过程中还要测量垂直磁场Hz)。

测量两个水平电场是用两对不极化电极,电极距一般为100~200米。

因为AMT和MT的天然电磁场信号较弱,应该采取措施避免测量电线晃动切割地球磁场产生的噪声。

测量磁场则是用两个相互正交的匝数很多的高导磁芯线圈。

MT/AMT/CSAMT波阻抗反演数据处理流程电磁场的测量是在时间域进行的,再用傅里叶变换将测量信号转换为频率域信号。

测量电磁场信号的采样时间间隔应使截止频率高于所需的最高频率,采样时窗宽度应大于所需的最低频率对应的周期。

为了避免数据量太大,当需要测量的频带范围较宽时,一般分为几个频段采样,并分段作傅里叶变换。

测量电磁场的频率范围应使最高频率对应的穿透深度为所需探测的第一层厚度的几分之一,最低频率对应的穿透深度为最大勘探深度的数倍。

为了去除局部电磁场的影响,现在实际测量中采用所谓的“远参考系统”,除测点外,还在距离测点数十公里以外的地方设立一个参考点,同时进行测量。

实验报告课程名称:地电学课题名称:大地电磁层状模型数值模拟实验专业:地球物理学姓名:xx班级:06xxxx完成日期:2016 年11月26日目录一、实验名称 (3)二、实验目的 (3)三、实验要求 (3)四、实验原理 (3)五、实验题目 (4)六、实验步骤 (4)七、实验整体流程图 (8)八、程序及运行结果 (9)九、实验结果分析及体会 (14)一、实验名称大地电磁层状模型数值模拟实验二、实验目的(1)学习使用Matlab编程,并设计大地电磁层状模型一层,二层,三层正演程序(2)在设计正演程序的基础上实现编程模拟(3)MATLAB软件基本操作和演示.三、实验要求(1)利用MT一维测深法及其相关公式,计算地面上的pc视电阻率和ph相位,绘制视电阻率正演曲线和相位曲线并分析。

(2)利用Matlab软件作为来实现该实验。

四、实验原理(一)、正演的概念:正演是反演的前提。

在实际地球物理勘探中,一些模型的参数是不容易确定的,如埋藏在地下的地质体模型的岩性、厚度、产状等参数,我们把这些描述未知模型的参数的集合定义为“模型空间”。

为了获得这些模型参数,可以利用那些可以直接观测的量来推测,而这些能够直接观测的量的集合则被称作“数据空间”。

如果把模型空间中的一个点定义为m,把数据空间中的一个点定义为d,按照物理定律,可以把两者的关系写成式中,G为模型空间到数据空间的一个映射。

我们把给定模型m求解数据d的过程称为正演问题。

(二)、MT一维正演模型简介大地电磁法作为一种电磁类勘探方法,它的模型参数为一组能够表征地球物理勘探目标体的电性参数,即目标体电阻率和相应层的层厚度。

所谓一维模型,即介质在三维空间中沿两个方向上模型参数是不变的,只在另一个方向上特征属性会变化。

在此一维模型即指水平层状一维介质,即介质只在沿垂直于地面上的方向上电性(电阻率)变化,在另外两个方向上保持不变的典型特征,所以就构成一组电阻率不同的电性层,抽象出来即是一组由电阻率及对应的层厚度构成的电性层数。

历史引言第1章电磁场的基本性质1.1电磁场 1.1.1麦克斯韦方程 1.1.2物质方程 1.1.3突变面处的边界条件 1.1.4电磁场的能量定律 1.2波动方程和光速 1.3标量波 1.3.1平面波 1.3.2球面波 1.3.3谐波和相速 1.3.4波包和群速 1.4矢量波1.4.1一般的电磁平面波 1.4.2谐电磁平面波 (a) 椭圆偏振 (b) 线偏振和圆偏振 (c) 偏振态的表征——斯托克斯参量 1.4.3任意形式的谐矢量波 1.5平面波的反射和折射 1.5.1反射定律和折射定律 1.5.2菲涅耳公式 1.5.3反射率和透射率;反射和折射产生的偏振 1.5.4全反射 1.6波在分层媒质中的传播和介质膜理论 1.6.1基本微分方程 1.6.2分层媒质的特性矩阵 (a) 均匀介质膜 (b) 分层媒质作为均匀薄膜的膜堆1.6.3反射系数和透射系数 1.6.4均匀介质膜 1.6.5周期性分层媒质第2章电磁势和电磁极化2.1真空中的电动势 2.1.1矢势和标势 2.1.2推迟势 2.2极化和磁化 2.2.1用极化强度和磁化强度表示矢势和标势 2.2.2赫兹矢量 2.2.3一个线性电偶极子的场 2.3洛伦兹-洛伦茨公式和初等色散理论 2.3.1介电极化率和磁极化率 2.3.2有效场 2.3.3平均极化率:洛伦兹-洛伦茨公式 2.3.4初等色散理论 2.4用积分方程处理电磁波的传播 2.4.1基本积分方程 2.4.2埃瓦尔德-欧西恩消光定理和洛伦兹-洛伦茨公式的严格推导 2.4.3借助埃瓦尔德-欧西恩消光定理处理平面波的折射和反射第3章几何光学基础3.1对于极短波长的近似处理 3.1.1程函方程的推导 3.1.2光线和几何光学的强度定律 3.1.3振幅矢量的传播 3.1.4推广和几何光学的适用范围 3.2光线的一般性质 3.2.1光线的微分方程 3.2.2折射定律和反射定律 3.2.3光线汇及其焦点特性 3.3几何光学的其他基本定理 3.3.1拉格朗日积分不变式 3.3.2费马原理3.3.3马吕斯和杜平定理及一些有关定理第4章光学成像的几何理论4.1哈密顿特征函数 4.1.1点特征函数 4.1.2混合特征函数 4.1.3角特征函数 4.1.4旋转折射面的角特征函数近似形式 4.1.5旋转反射面的角特征函数近似形式 4.2理想成像 4.2.1一般定理 4.2.2麦克斯韦“鱼眼”4.2.3面的无像散成像 4.3具有轴对称的射影变换(直射变换) 4.3.1一般公式 4.3.2远焦情况 4.3.3射影变换的分类 4.3.4射影变换的组合 4.4高斯光学 4.4.1旋转折射面 4.4.2旋转反射面 4.4.3厚透镜 4.4.4薄透镜 4.4.5一般共轴系统 4.5广角光锥的无像散成像 4.5.1正弦条件 4.5.2赫谢耳条件 4.6像散光锥4.6.1细光锥的焦点特性 4.6.2细光锥的折射 4.7色差和棱镜的色散 4.7.1色差 4.7.2棱镜的色散 4.8辐射度量学和孔径 4.8.1辐射度量学的基本概念 4.8.2光阑和光瞳 4.8.3像的亮度和照度 4.9光线追迹4.9.1斜子午光线 4.9.2傍轴光线 4.9.3不交轴光线 4.10非球面的设计 4.10.1轴上无像散的实现 4.10.2不晕的实现 4.11投影法图像重建(计算机层析术) 4.11.1引言 4.11.2吸收媒质中的光束传播 4.11.3射线积分和投影 4.11.4N维Radon变换 4.11.5计算机层析术的截面重建和投影-层析定理(projection-slice theorem)第5章像差的几何理论5.1波像差和光线像差;像差函数 5.2施瓦茨蔡耳德微扰程函 5.3初级(赛德尔)像差 5.4初级像差的相加定理 5.5一般共轴透镜系统的初级像差系数 5.5.1利用两条傍轴光线表示的赛德尔公式 5.5.2利用一条傍轴光线表示的赛德尔公式 5.5.3佩茨瓦尔定理 5.6例子:一个薄透镜的初级像差 5.7一般共轴透镜系统的色差第6章成像仪器6.1眼睛 6.2照相机 6.3折射望远镜 6.4反射望远镜 6.5照明仪器 6.6显微镜第7章干涉理论基础和干涉仪7.1引言 7.2两个单色波的干涉 7.3双光束干涉:波阵面分割 7.3.1杨氏实验 7.3.2菲涅耳双面镜和类似装置 7.3.3准单色光条纹和白光条纹 7.3.4使用狭缝光源;条纹的可见度 7.3.5应用于测量光程差:瑞利干涉仪 7.3.6应用于测量光源的角幅度:迈克耳孙测星干涉仪 7.4驻波 7.5双光束干涉:振幅分割 7.5.1平行平面板产生的条纹 7.5.2薄膜产生的条纹;斐索干涉仪 7.5.3条纹的定域 7.5.4迈克耳孙干涉仪 7.5.5特怀曼(Twyman)-格林(Green)干涉仪和有关干涉仪 7.5.6两块全同板产生的条纹:雅满(Jamin)干涉仪和干涉显微镜 7.5.7马赫-曾德尔干涉仪;贝茨波阵面切变干涉仪 7.5.8相干长度;双光束干涉在研究光谱线精细结构中的应用 7.6多光束干涉 7.6.1平行平面板的多光束干涉条纹 7.6.2法布里-珀罗干涉仪 7.6.3应用法布里-珀罗干涉仪研究光谱线的精细结构 7.6.4应用法布里-珀罗干涉仪比较波长 7.6.5陆末-格尔克干涉仪7.6.6干涉滤波器 7.6.7薄膜多光束干涉条纹 7.6.8两块平行平面板产生的多光束条纹 (a) 单色光和准单色光生成的条纹 (b) 叠加条纹 7.7波长与标准米的比较第8章衍射理论基础8.1引言 8.2惠更斯-菲涅耳原理 8.3基尔霍夫衍射理论 8.3.1基尔霍夫积分定理 8.3.2基尔霍夫衍射理论8.3.3夫琅禾费衍射和菲涅耳衍射 8.4过渡到标量理论 8.4.1单色振子产生的像场 8.4.2总像场 8.5各种形状光孔上的夫琅禾费衍射 8.5.1矩孔和狭缝 8.5.2圆孔 8.5.3其他形状的孔 8.6光学仪器中的夫琅禾费衍射 8.6.1衍射光栅 (a) 衍射光栅原理 (b) 光栅的类型 (c) 光栅摄谱仪 8.6.2成像系统的分辨本领 8.6.3显微镜中的成像 (a) 不相干照明 (b) 相干照明——阿贝理论 (c) 相干照明——泽尼克相衬观察法 8.7直边菲涅耳衍射 8.7.1衍射积分 8.7.2菲涅耳积分 8.7.3直边菲涅耳衍射 8.8焦点附近的三维光分布状态8.8.1用洛默尔函数计算衍射积分 8.8.2强度分布 (a) 几何焦平现上的强度分布 (b) 轴上的强度分布 (c) 几何阴影边界上的强度分布 8.8.3积分强度 8.8.4位相特性 8.9边界衍射波 8.10加伯波前重建成像法(全息学) 8.10.1正全息图的制作 8.10.2重建 8.11瑞利-索末菲衍射积分 8.11.1瑞利衍射积分 8.11.2瑞利-索末菲衍射积分下册目录第9章像差的衍射理论9.1有像差存在时的衍射积分 9.1.1衍射积分 9.1.2位移定理,参考球的变化 9.1.3强度与波阵面平均形变之间的关系 9.2像差函数的展开 9.2.1泽尼克圆多项式 9.2.2像差函数的展开 9.3初级像差的容限条件9.4与单一像差相联系的衍射图样 9.4.1初级球面像差 9.4.2初级彗差 9.4.3初级像散 9.5扩展物的成像9.5.1相干照明 9.5.2不相干照明第10章部分相干光的干涉和衍射10.1引言 10.2实多色场的复数表示 10.3光束的相关函数 10.3.1两个部分相干光束的干涉,互相干函数和复相干度 10.3.2互相干的谱表示 10.4准单色光的干涉和衍射 10.4.1准单色光的干涉,互强度 10.4.2扩展不相干准单色光源发出的光的互强度和相干度的计算 (a) 范西特-泽尼克定理 (b) 霍普金斯公式10.4.3一个例子 10.4.4互强度的传播 10.5宽带光的干涉和谱相干度,相关感生的光谱改变 10.6某些应用 10.6.1扩展的不相干准单色光源像中的相干度 10.6.2聚光镜对显微镜分辨的影响 (a) 中肯照明 (b) 柯勒照明 10.6.3部分相干准单色照明成像 (a) 互强度在光学系统中的传输 (b) 透照物的像 10.7关于互相干的一些定理 10.7.1来自不相干光源光的互相干的计算 10.7.2互相干的传播 10.8部分相干性的严格理论 10.8.1互相干波动方程 10.8.2互相干传播定律的严格表述 10.8.3相干时间和有效谱宽 10.9准单色光的偏振特性 10.9.1准单色平面波的相干矩阵 (a) 完全非偏振光(自然光) (b) 完全偏振光 10.9.2某些等价表示,光波的偏振度 10.9.3准单色平面波的斯托克斯参量第11章严格的衍射理论11.1引言 11.2边界条件与面电流 11.3平面屏的衍射:巴比涅原理的电磁形式 11.4平面屏的二维衍射11.4.1二维电磁场的标量性质 11.4.2平面波的角谱 11.4.3利用对偶积分方程表述 11.5半平面对平面波的二维衍射 11.5.1E偏振对偶积分方程的解 11.5.2用菲涅耳积分表示的解 11.5.3解的性质 11.5.4H偏振的解 11.5.5某些数值计算 11.5.6与近似理论及实验结果的比较 11.6半平面对平面波的三维衍射 11.7半平面对局域源的衍射 11.7.1平行于衍射棱边的线电流 11.7.2偶极子 11.8其他问题 11.8.1两个平行的半平面 11.8.2无限个平行错位堆叠的半平面 11.8.3窄条 11.8.4其他问题 11.9解的惟一性第12章光被超声波衍射12.1现象的定性描述和基于麦克斯韦微分方程的理论概要 12.1.1现象的定性描述 12.1.2基于麦克斯韦方程的理论概要 12.2用积分方程法处理光被超声波衍射 12.2.1E偏振的积分方程 12.2.2积分方程的试探解12.2.3衍射和反射光谱中光波振幅的表达式 12.2.4逐步逼近法的方程解 12.2.5某些特殊情况下第一序和第二序谱线强度的表达式 12.2.6某些定性结果 12.2.7拉曼-纳斯近似第13章不均匀媒质产生的散射13.1标量散射理论基础 13.1.1基本积分方程的推导 13.1.2第一级玻恩近似 13.1.3周期势产生的散射13.1.4多重散射 13.2散射势重建的衍射层析术原理 13.2.1散射场的角谱表示 13.2.2衍射层析术基本原理 13.3光学截面定理 13.4倒易定理 13.5Rytov级数 13.6电磁波的散射 13.6.1电磁波散射的积分-微分方程 13.6.2远场 13.6.3电磁波散射的光学截面定理第14章金属光学14.1波在导体中的传播 14.2金属表面的折射和反射 14.3金属光学常数的初等电子理论 14.4波在分层导电媒质中的传播,金属膜理论 14.4.1透明衬底上的吸收膜 14.4.2吸收衬底上的透明膜 14.5导电球衍射;米氏理论 14.5.1问题的数学解 (a) 用德拜表示场 (b) 场分量的级数展开 (c) 关于缔合勒让德函数与柱面函数的公式概述 14.5.2米氏公式的某些结果 (a) 分波 (b) 极限情况 (c) 散射光的强度和偏振 14.5.3总散射与消光 (a) 某些一般考虑 (b) 计算结果第15章晶体光学15.1各向异性媒质的介电张量 15.2各向异性媒质中单色平面波的结构 15.2.1相速度和光线速度 15.2.2光在晶体中传播的菲涅耳公式 15.2.3确定传播速度和振动方向的几何作图 (a) 波法线椭球 (b) 光线椭球(c) 法线面和光线面 15.3单轴晶体和双轴晶体的光学性质 15.3.1晶体的光学分类 15.3.2光在单轴晶体中的传播 15.3.3光在双轴晶体中的传播 15.3.4晶体中的折射 (a) 双折射 (b) 锥形折射 15.4晶体光学测量15.4.1尼科耳棱镜 15.4.2补偿器 (a) 四分之一波片 (b) 巴比涅补偿器 (c) 索累补偿器 (d) 伯列克补偿器15.4.3晶片干涉 15.4.4单轴晶片干涉图 15.4.5双轴晶片干涉图 15.4.6晶体媒质的光轴定位及其主折射率的测定 15.5应力双折射和形序双折射 15.5.1应力双折射 15.5.2形序双折射 15.6吸收晶体 15.6.1光在各向异性吸收媒质中的传播 15.6.2吸收晶片干涉图 (a) 单轴晶体 (b) 双轴晶体 15.6.3二向色性偏振器附录A 变分法A.1作为极值必要条件的欧拉方程A.2希尔伯特独立积分与哈密顿-雅可比方程A.3致极曲线场A.4从哈密顿-雅可比方程的解确定全部致极曲线A.5哈密顿正则方程A.6被积函数中不显含独立变量时的特殊情况A.7不连续性A.8维尔斯特拉斯(Weierstrass)条件和勒让德条件(极值的充分条件)A.9一个端点约束在一曲面时变分积分的极小值A.10极小值的雅可比判据A.11例一:光学A.12例二:质点系力学附录B 光学,电子光学和波动力学B.1基本形式的哈密顿类似B.2变分形式的哈密顿类似B.3自由电子的波动力学B.4光学原理应用于电子光学附录C 一些积分的渐近近似C.1最速下降法C.2稳相法C.3二重积分附录D 狄拉克δ函数附录E 严格推导洛伦兹-洛伦茨定律所用的一个数学引理(2.4.2节)附录F 电磁场中不连续性的传播(3.1.1节)F.1联系各个场矢量不连续变化的关系式F.2运动的不连续面上的场附录G 泽尼克圆多项式(9.2.1节)G.1某些一般考虑G.2径向多项式R±mn(ρ)的显式附录H 谱相干度(10.5节)不等式|µ12(ν)|≤1的证明附录I 倒易不等式(10.8.3节)的证明附录J 两个积分(12.2.2节)的计算附录K 标量波场中的能量守恒(13.3节)附录L 琼斯引理(13.3节)的证明作者索引主题索引。

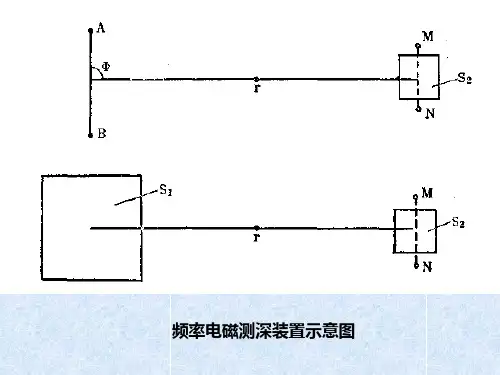

关于频率电磁测深几个问题的探讨(二)——频率电磁测深探测深度的几个问题分析陈明生【摘要】10.3969/j.issn.1001-1986.2012.06.015% 分析了天然源频率电磁测深(MT/AMT)及人工源频率电磁测深(FEM/CSAMT)的探测深度及评估方法。

人工源频率电磁测深在观测点侧面有发射源,分析其探测深度的有关问题比较复杂,除受地电断面和发射频率的影响外,收-发距(偏移距)的作用很大。

考虑实际应用,在探测对象已定和仪器频率范围已知情况下,通过模拟计算研究了偏移距对探测深度的影响。

将偏移距和频率、地电断面参数同时考虑,综合反映出场区对探测深度的影响,通过模拟计算出典型频率电磁测深曲线。

曲线特征说明:近区场仅能做几何测深,只有满足远区或中区(过渡区)的条件才能实现频率电磁测深。

人工源频率电磁测深探测深度的影响因素较天然源频率电磁测深多了偏移距的作用,其深度评估式应是经验的。

所阐述的频率电磁测深的探测深度及评估方法是偏重理论的,并以此指导施工设计或作半定量解释;要更准确得出频率电磁测深的探测深度应通过正确的反演解释。

【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】4页(P67-70)【关键词】天然源频率电磁测深;人工源频率电磁测深;探测深度;深度评估;地电断面;收-发距(偏移距)【作者】陈明生【作者单位】中煤科工集团西安研究院,陕西西安 710077【正文语种】中文【中图分类】P631对天然源频率电磁测深(MT/AMT)的一维似稳平面电磁场[1]Ex分量,谐变位相因子取e−itω时,有方程:式中ω为圆频率;0μ为空气磁导率;σ为介质电导率;z为深度坐标。

式(1)的解为:式中 k为传播常数;α为其实部(园波数);β为其虚部(介质吸收系数),对与Ex正交的磁场分量Hy,有:最终得:在导电半空间某一深度平面上,一对正交电磁场之比为阻抗Z,这样有:如果在地表,Zxy称表面阻抗。

高等电磁场理论教学目的:光学、电子科学与技术和信息与通讯工程等专业研究生的理论基础课。

内容提要:第一章电磁场理论基本方程第一节麦克斯韦方程第二节物质的电磁特性第三节边界条件与辐射条件第四节波动方程第五节辅助位函数极其方程第六节赫兹矢量第七节电磁能量和能流第二章基本原理和定理第一节亥姆霍兹定理第二节唯一性定理第三节镜像原理第四节等效原理第五节感应原理第六节巴比涅原理第七节互易原理第三章基本波函数第一节标量波函数第二节平面波、柱面波和球面波用标量基本波函数展开第三节理想导电圆柱对平面波的散射第四节理想导电圆柱对柱面波的散射第五节理想导电劈对柱面波的散射第六节理想导电圆筒上的孔隙辐射第七节理想导电圆球对平面波的散射第八节理想导电圆球对柱面波的散射第九节分层介质中的波第十节矢量波函数第四章波动方程的积分解第一节非齐次标量亥姆霍兹方程的积分解第二节非齐次矢量亥姆霍兹方程的积分解第三节辐射场与辐射矢量第四节口径辐射场第五节电场与磁场积分方程第五章格林函数第一节标量格林函数第二节用镜像法标量格林函数第三节标量格林函数的本征函数展开法第四节标量格林函数的傅里叶变换解法第五节并矢与并矢函数第六节自由空间的并矢格林函数第七节有界空间的并矢格林函数第八节用镜像法建立半空间的并矢格林函数第九节并矢格林函数的本征函数展开第六章导行电磁波第一节规则波导中的场和参量第二节模式的正交性第三节规则波导中的能量和功率第四节常用规则波导举例第五节规则波导的一般分析第六节波导的损耗第七节波导的激励第八节纵截面电模和磁模第九节部分介质填充的矩形波导第十节微带传输线第十一节耦合微带线第十二节介质波导第十三节波导和微带不连续性的近似分析第十四节其它微波毫米波传输线简介第七章微波谐振腔第一节谐振腔举例第二节谐振腔中的场关系第三节圆柱形波导谐振器和同轴线谐振器第四节重入式谐振器第五节球形谐振器第六节微带谐振器第七节介质谐振器第八节谐振器的微扰第九节谐振器的耦合第八章瞬态电磁场教材:《电磁场与微波技术》任伟、赵家升电子工业出版社参考书:1.《高等电磁理论》傅君眉、冯恩信西安交通大学出版社2.《微波与光电子学中的电磁理论》张克潜、李德杰电子工业出版社3.《光学电磁理论》陈军科学出版社撰写人:巴音中国科学院长春光学精密机械与物理研究所2005年9月。

引言20世纪50年代初,苏联学者吉洪诺夫和法国学者卡尼亚的经典著作奠定了人地电磁测深法(MT)的基础。

它是利用人地中频率范圉很宽【44 10"0国Hi广泛分布的天然变化的电磁场,进行深部地质构造研究的一种频率域电磁测深法。

由于该法不需要人匚建立场源, 装备轻便、成本低,且只令比人工源频率测深法更人的勘探深度,所以除主要用于研究地壳和上地幔地质构造外,也常被用来进行油气勘查、地热勘探以及地録预报等研究工作。

几十年来,由于人地电磁测深法具有以卜几个优点:不受高阻屏蔽,对低阻分辨率高: 不用人工供电,勘探成本低且工作方便:勘探深度范曲人。

使人地电磁法在矿产勘探及普查、地壳岩石圈电性结构研究、海洋地球物理勘探、地热勘探、能源勘探、隐伏岩溶水结构、天然地喪预测等都扮演着至关重要的角色。

人地电磁也存在一些缺点,比如在实际应用的过程中整理后的数据存在分散的情况;频率范怖I不够宽,特别是缺少高频成分,受噪音影响人信噪比低;所需观察时间长,致使野外工作效率低。

随着基础理论、技术「I殳、仪器设备的不断完善和发展,进-步改进和解决这些问题,才能将人地电磁法更好的应用于生产服务当中。

本文主要研究了大地电磁法一维正演的理论推导、matlab软件算法的实现、典型模型的正演计算以及相关结论和一些问题。

理论计算吉洪诺夫和卡尼亚提出了假设并论证了以下几点:①将场源近似地看为平而电磁波垂直入射大地。

②引入波阻抗的概念(Z=E/H),表征地球电性分布对犬地电磁场的响应。

③利用单点人地电磁场观测研究地球电性分布是町能的。

视电阻率概念是从均匀介质中电阻率和波阻抗关系引申出来的。

在均匀介质中有:1 7P =詞ZI借用这一关系式,把非均匀介质的地面波阻抗代入上式,称相应的电阻率为视电阻率, 用血表示:000灯=击瓯nl2 (1)式中波阻抗的第二个脚码表示层状介质总的层数,第一个脚码表示波阻抗所在层而位置的编号,表示n层介质情况卜•第一层顶面处的波阻抗。