少阳病与小柴胡汤证

- 格式:pdf

- 大小:400.95 KB

- 文档页数:38

25、少阳病基础方:小柴胡汤少阳病基础方:小柴胡汤少阳病基础方:小柴胡汤是中医药学中一种重要的方剂,它由多种药物配伍而成,具有独特的药性和功效。

在中药方剂中,君臣佐使药的配伍非常重要,它们共同发挥作用,以达到治疗疾病的目的。

小柴胡汤方剂中的君臣佐使药分别是柴胡、黄芩、半夏和生姜。

君药柴胡具有解表和调理气机的作用,能够平肝熄风,解郁开窍;臣药黄芩则具有清热解毒的功效,可以清热泻火,凉血解毒;佐药半夏则能够降逆止呕,化痰止咳;使药生姜则能够温中散寒,解表解表。

这四味药物配伍在一起,相互协同,形成了小柴胡汤方剂的特殊功效。

根据药性归经,柴胡归于少阳经,黄芩归于胆经,半夏归于脾经,生姜归于阳明经。

这些药物的配伍,能够调和少阳、胆、脾、阳明等经络,达到平衡气血、调理阴阳的作用。

小柴胡汤方剂在临床上主要用于治疗少阳病的病症。

少阳病是中医学中的一种病证,主要表现为头痛、发热、恶心呕吐、口苦口干、咽喉不适等症状。

小柴胡汤方剂能够疏肝解郁,调理气机,从而缓解这些症状,达到治疗的效果。

在辩证施治方面,小柴胡汤方剂主要根据八纲辩证和六经辩证医理进行运用。

八纲辩证是中医诊断的基本方法之一,它分为表里、寒热、虚实、阴阳四个方面,通过观察病人的症状和体征,确定病证的性质,进而选择相应的方剂进行治疗。

六经辩证则是根据病人的病情和病位,结合六经理论,选择相应的方剂进行治疗。

中药方剂中药物君臣佐使的配伍是非常重要的。

君药起到主导作用,臣药起到辅助作用,佐药起到增强作用,使药起到调和作用。

君臣佐使的合理搭配,可以发挥药物的最大功效,提高治疗效果。

因此,在使用中药方剂时,医生需要根据病情和病证,合理选择药物,并注意药物的配伍关系,以达到最佳的治疗效果。

综上所述,小柴胡汤方剂中的君臣佐使药在治疗少阳病中起着重要的作用。

它们通过协同配伍,发挥各自的药性和功效,调理气机,平衡阴阳,从而达到治疗疾病的目的。

在临床应用中,医生需要根据具体病情,合理运用这些药物,以取得最佳的疗效。

少阳病≠小柴胡汤作者 / 何健小柴胡汤是少阳病的代表方之一,但是并不能与少阳病划等号。

小柴胡汤是临床上运用非常广泛的一首经方,无论是经方派还是时方派,都对小柴胡汤情有独钟。

经方派根据六经辨证诊断疾病,如果辨证为少阳病,往往会选择小柴胡汤,但是少阳病的方子并不是只有小柴胡汤,为了避免不滥用小柴胡汤,需要弄清楚少阳病的本质以及小柴胡汤的病理基础。

胡希恕先生的六经八纲方证体系认为少阳病的本质是半表半里的阳证,这种提法感觉还是比较概括和模糊。

六经是对疾病类型的划分,具有提纲挈领的作用,但是临床上还有一些情况并不能完全概括,如瘀血、水饮,把它们归属于哪一类都显得有些牵强。

而李冠杰老师的十二字病理辨证体系能很好的将它们纳入进来,而且能对每一种方证的病理更加细化。

疾病类型有表、里、半表半里、气、血、水六大类,疾病性质有阴、阳、寒、热、虚、实六大类,疾病类型与疾病性质的不同组合构成了各种类型的不同方证,单一的疾病类型或者疾病性质没有任何意义。

例如麻黄汤证是阳性的表实证,疾病性质是阳证、实证,疾病类型为表证;桂枝汤证是阳性的表虚证,小青龙汤证是阳性的表实证兼水实证等等,其他方剂依此类推。

太阳病是阳性的表证,具体分为阳性的表实证和阳性的表虚证。

太阳病没有寒热之分,关于这一点,在之前发表的文章《太阳病之再认识》中有论述,具体可以在“经方医学”微信公众号往期文章中查看。

所以表寒和表热的提法都是不准确的,经方的概念里只有表实和表虚的区别。

少阴病是阴性的表证,和太阳病相对,一阴一阳,也分为表实证和表虚证。

阳明病和太阴病都是里证,里证有寒热和虚实之分,实证、热证属阳明,虚证、寒证属太阴。

少阳病和厥阴病都是半表半里证,阳性的半表里证为少阳病,阴性的半表半里证为厥阴病,半表半里也有寒热虚实之分,半表半里的实证、热证属少阳,半表半里的虚证、寒证属厥阴。

按照这种分类方法再去分析《伤寒论》中的方剂,就可以将每个经方的病理进行细化。

少阳病就是阳性的半表半里证,小柴胡汤属于阳性的半表半里热证兼里虚证,大柴胡汤属于阳性的半表半里热证兼里实证,四逆散属于阳性的半表半里实证兼血虚证,柴胡桂枝干姜汤属于阳性的半表半里的热证兼里虚寒证,柴胡加龙骨牡蛎汤属于阳性的半表半里的热证兼里实证、水实证,半夏泻心汤汤属于阳性的半表半里的热证兼里虚寒证。

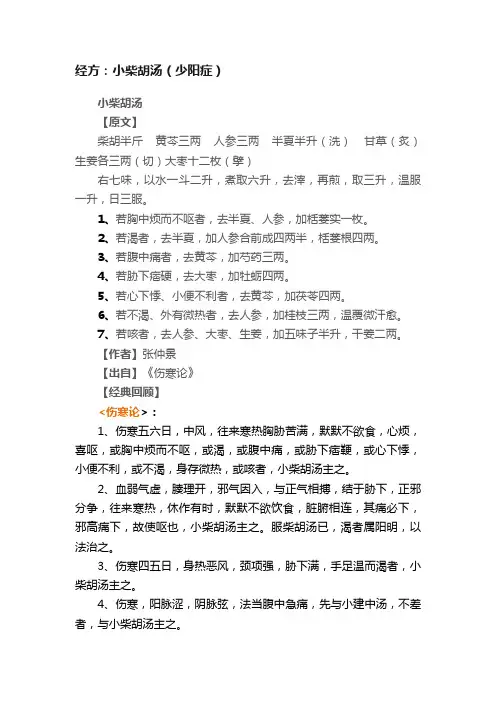

经方:小柴胡汤(少阳症)小柴胡汤【原文】柴胡半斤黄芩三两人参三两半夏半升(洗)甘草(炙)生姜各三两(切)大枣十二枚(擘)右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

1、若胸中烦而不呕者,去半夏、人参,加栝蒌实一枚。

2、若渴者,去半夏,加人参合前成四两半,栝蒌根四两。

3、若腹中痛者,去黄芩,加芍药三两。

4、若胁下痞硬,去大枣,加牡蛎四两。

5、若心下悸、小便不利者,去黄芩,加茯苓四两。

6、若不渴、外有微热者,去人参,加桂枝三两,温覆微汗愈。

7、若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子半升,干姜二两。

【作者】张仲景【出自】《伤寒论》【经典回顾】<伤寒论>:1、伤寒五六日,中风,往来寒热胸胁苦满,默默不欲食,心烦,喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞鞕,或心下悸,小便不利,或不渴,身存微热,或咳者,小柴胡汤主之。

2、血弱气虚,腠理开,邪气因入,与正气相搏,结于胁下,正邪分争,往来寒热,休作有时,默默不欲饮食,脏腑相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也,小柴胡汤主之。

服柴胡汤已,渴者属阳明,以法治之。

3、伤寒四五日,身热恶风,颈项强,胁下满,手足温而渴者,小柴胡汤主之。

4、伤寒,阳脉涩,阴脉弦,法当腹中急痛,先与小建中汤,不差者,与小柴胡汤主之。

5、伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具。

6、凡柴胡汤病证而下之,若柴胡汤不罢者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却发热,汗出而解。

7、妇人中风,七八日续得寒热,发作有时,经水适断者,此为热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

8、阳明病,发潮热,大便溏,小便自可,胸胁满不去者,小柴胡汤主之。

9、呕而发热者,小柴胡汤主之。

10、太阳病,十日已去,脉浮细而嗜卧者,外已解也,设胸满胁痛者,与小柴胡汤;脉但浮者,与麻黄汤。

11、太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。

余秋平讲少阳病——小柴胡汤证(三)回顾:小柴胡汤的病机特点有二:一是邪热郁结于少阳经。

常有“往来寒热”,“胸胁苦满”,“嘿嘿”、“心烦”等表现;二是胆热犯胃,胃虚停饮。

轻者,不欲饮食,食难下行;重者,恶心、喜呕。

故治疗主以柴胡、黄芩清透少阳郁热,生姜、半夏化痰饮,参草枣补胃和中。

▼▼▼七大或然症,提示外感之邪,郁结于少阳经之外,还可以累及肺系、胸心系、胃肠系、泌尿生殖等多个系统。

仲景列举了七个或然证,只是要告诉大家,少阳病可影响全身多个系统。

在辨明少阳郁火兼胃虚停饮之后,还须根据所兼脉症,考虑可能累及到哪个系统,再据所兼夹的病机而适当加减。

其所列七个或然症,也只是示例说明而已。

不可完全机械照套。

1、兼“胸中烦而不呕”:为少阳邪热,郁阻于胸,导致胸中痰气火郁阻,故加全瓜蒌,以涤痰宽胸、清热散结。

因为无胃虚停饮,所以少阳郁火,无犯胃致呕之症,故去苦温化痰之半夏(因其性温燥,易燥液助火),因为胃气不虚,故去升补之人参(人参雍补,不利于气结)。

2、兼“渴”:单纯的少阳郁火,灼伤津液,而致口渴者,宜加天花粉,清热以生津,因半夏辛温性燥,易助热燥液,故去之。

由于临床上邪热伤津致渴者,常兼元气虚损,气不升津的因素,故应更加人参,益气生津,以加强止渴。

临床上,如症兼面赤、唇红干,舌苔黄干、高热、口渴、前额热甚、右脉滑大等阳明里热者,自当以小柴胡汤合白虎加人参汤治之。

因为白虎加人参汤证,张仲景在书中已作单独阐述,故在此不再赘述。

(关于白虎汤及白虎加人参汤证在往后文章中会有详细讲解)总之,小柴胡汤证兼口渴,临床常见两种情况:(1)少阳郁火,灼伤津气:脉症上仅见少阳郁火证,如左关脉弦滑数有力、口干苦等,并无明显的阳明里热脉症。

故仅加天花粉配人参以生津止渴。

(2)兼有阳明里热,热盛津伤:患者常有阳明里热之脉症,如右脉滑大、面红、唇红、前额烫、全身烫、高烧等,只要见到其中一二个依据即可提示阳明里热已起。

应以小柴胡汤加石膏或合白虎加人参汤治之。

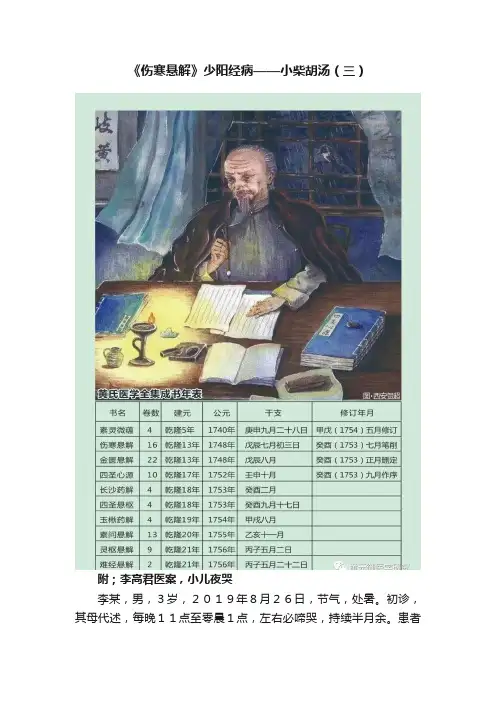

《伤寒悬解》少阳经病——小柴胡汤(三)附;李高君医案,小儿夜哭李某,男,3岁,2019年8月26日,节气,处暑。

初诊,其母代述,每晚11点至零晨1点,左右必啼哭,持续半月余。

患者醒后不愿去原卧处睡觉,频换地方,伴食欲不振,舌淡苔白滑,地图舌,舌体中点无苔,如成人拇指肚大小,面色无光,萎黄,精神不佳,平素吃水果便溏。

脉浮弦细,六经辩证,小柴胡汤证柴胡5克,黄芩2克,姜半夏5克,生姜5克,大枣3枚,人参3克,一剂水煎,临睡前服,次日其母喜告知,诸症消失,不在哭泣,且面色有红光,形态活泼喜动,地图舌也消失过半,要求再开中药。

回曰;药已中的,多用无益,不必再服,合理饮食,勿食物冷,以善后。

按;子时营气运行之时,肝胆同气,胆气上逆,肝气必下陷,肝属乙木,脾属已土,木克土必腹痛,腹痛则哭泣,醒衙多动,频换地方,木郁风动,欲疏泄所致。

此与《四圣心源-精遗》遇夜半阳生,木郁欲动,则梦交接,同出一理。

地图舌,舌中无苔,胃气弱也。

肝主五色,肝郁故面色无华。

小柴胡汤,柴胡黄芩清泄半表,使不入阳明,人参甘草温补半里,使不入太阴,则邪解于本经。

熟读《伤寒论》者,可能有怀疑,地图舌也就是无苔,不能用小柴胡。

依据阳明八十三,阳明病,胁下硬满,不大便而呕,舌上白苔者,可与小柴胡汤。

舌上白苔这段讲的是阳明少阳合病。

本案的幼儿是少阳将入太阴而未入证。

如果四诊离太阴证更近的话,可以直接用柴胡桂枝干姜汤加减。

论;本条病例,俗称小儿夜哭证,李老师用小柴胡汤,也给治愈了,并且非常严谨,药已中的,多用无益。

我个人的理解是小柴胡之所以治愈夜哭,主要是起到了建中的作用,也就是半夏,人参,生姜,大枣,甘草,补肝脾之升,降胆胃之逆的作用。

中气升降,阴阳相交,夜哭也就好了。

在现实生活中,很多小儿,都有过夜哭,是一个很常见的现象,就这个病例,比较典型,之所以余个人理解与李老师不同,就因为此舌象者是地图舌,余分析一下,供大家参考。

舌上苔生者,是肺中之津液,心火之薰蒸也,也就是上焦如雾,舌上苔生。

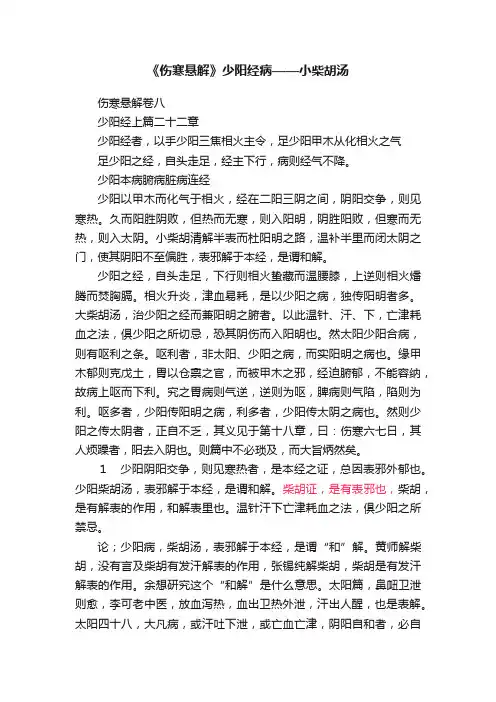

《伤寒悬解》少阳经病——小柴胡汤伤寒悬解卷八少阳经上篇二十二章少阳经者,以手少阳三焦相火主令,足少阳甲木从化相火之气足少阳之经,自头走足,经主下行,病则经气不降。

少阳本病腑病脏病连经少阳以甲木而化气于相火,经在二阳三阴之间,阴阳交争,则见寒热。

久而阳胜阴败,但热而无寒,则入阳明,阴胜阳败,但寒而无热,则入太阴。

小柴胡清解半表而杜阳明之路,温补半里而闭太阴之门,使其阴阳不至偏胜,表邪解于本经,是谓和解。

少阳之经,自头走足,下行则相火蛰藏而温腰膝,上逆则相火燔腾而焚胸膈。

相火升炎,津血易耗,是以少阳之病,独传阳明者多。

大柴胡汤,治少阳之经而兼阳明之腑者。

以此温针、汗、下,亡津耗血之法,俱少阳之所切忌,恐其阴伤而入阳明也。

然太阳少阳合病,则有呕利之条。

呕利者,非太阳、少阳之病,而实阳明之病也。

缘甲木郁则克戊土,胃以仓禀之官,而被甲木之邪,经迫腑郁,不能容纳,故病上呕而下利。

究之胃病则气逆,逆则为呕,脾病则气陷,陷则为利。

呕多者,少阳传阳明之病,利多者,少阳传太阴之病也。

然则少阳之传太阴者,正自不乏,其义见于第十八章,曰:伤寒六七日,其人烦躁者,阳去入阴也。

则篇中不必琐及,而大旨炳然矣。

1少阳阴阳交争,则见寒热者,是本经之证,总因表邪外郁也。

少阳柴胡汤,表邪解于本经,是谓和解。

柴胡证,是有表邪也,柴胡,是有解表的作用,和解表里也。

温针汗下亡津耗血之法,俱少阳之所禁忌。

论;少阳病,柴胡汤,表邪解于本经,是谓“和”解。

黄师解柴胡,没有言及柴胡有发汗解表的作用,张锡纯解柴胡,柴胡是有发汗解表的作用。

余想研究这个“和解”是什么意思。

太阳篇,鼻衄卫泄则愈,李可老中医,放血泻热,血出卫热外泄,汗出人醒,也是表解。

太阳四十八,大凡病,或汗吐下泄,或亡血亡津,阴阳自和者,必自愈。

师解邪退正复,阴阳调和,不至偏胜,必自愈也,病非阴胜,则阳胜,所以自愈。

观师之解,柴胡有没有发汗的作用已不重要,重要的是小柴胡之和解,就是调和阴阳,使表阳不偏热,里阴不偏寒。

【柴胡证】小柴胡汤(二)──辨证技法:太阳病中的少阳〔摘自『伤寒杂病论慢慢教』.第六段课第六堂〕少阳主证提纲今天我们就先来讲什么是柴胡证,来教完小柴胡汤这帖汤,有些比较复杂的条文,我们可能就留待之后再来处理。

跟柴胡汤主证相关的条文,我们先看三之十四条、三之二十条,这两条根本可以说是《黄帝内经》的〈热论〉,三之十四条根本就是抄《黄帝内经》抄来的,这其实也是《伤寒论》跟《黄帝内经》很明显的交会点,有人说,张仲景的六经辨证,是讲感冒的六个层次,跟经络是没有关系的,可是我觉得,《伤寒论》学得越熟,越会感到张仲景其实还蛮尊重《黄帝内经》的那一套,少阳病,它的确有牵涉到少阳经;太阳病有牵涉到太阳经。

只是张仲景所谈论的问题,是比「单论某一条经本身」还要更广泛的问题,不像《黄帝内经》讲的那样单纯,张仲景的书有比较细部的层次。

【桂3-14/宋.例13】尺寸俱弦者,少阳受病也,当三四日发。

以其脉循胁络于耳,故胸胁痛而耳聋。

此三经受病,未入于腑者,皆可汗而已。

三四日,是照六经的传法,通常是先太阳、再阳明、再少阳,它说因为少阳经,经过这些地方,所以它经过的地方可能就会胸部、身体侧面痛、耳朵听不清楚。

少阳病的辨证点,特征之一是脉弦,所以感冒的时候如果把到弦脉,那就要考虑有可能是少阳病。

因为每一个人的弦脉,以初学者来讲,得自己跟自己比,也就是这个脉会比平常把到它的时候更瘦一点,但在瘦的同时,会觉得它也绷得更紧一点。

就像是太阳病的脉是整片浮起来──平常要摸到皮肤,再稍微按下去才感受到它的跳动;现在好像才贴到皮肤表面一点点,就感觉得出它的跳动了,这就是浮脉──弦脉的话,我想也是自己跟自己比,就是平常摸起来没有绷成一条的,现在摸起来绷成一条了。

但这个一条,也不能太沉,因为太沉的话,就变成少阴病的「脉沉细」了,那就不是标准的弦脉。

它还要有点力气,但那个力气,大概只是跟平常的脉象相比,「几乎感觉不出来的」强一点点,如果很明显比平常又浮又紧的脉,那大概就是麻黄、大青龙汤类的;如果是很有力的洪脉就是白虎、承气一类的……勒成细细一根、不太沉、不比平常的脉没力。

冯世纶医案:三、少阳病㈡小柴胡汤加味治症瘕二案(肝脾肿大,子宫肌瘤)㈡小柴胡汤加味治症瘕二案(肝脾肿大,子宫肌瘤)案一、肝脾肿大魏某,男,72岁,2004年9月14日初诊发现肝脾肿大3年。

患者60年代时曾患有胆嚢炎,灰指甲,1969年因灰指甲吃灰黄霉素而损伤肝功,2001年仍因灰指甲严重而吃伊曲康唑几个月,虽然灰指甲好转,但出现肝功异常,血小板下降,诊断爲药物性肝炎,肝脾综合征,经西医治疗无效。

就诊前的西医检查结果:血常规:WBC4.6X 109 / L,RBC3.93 X 1012/L,PLT59 X 109 / L。

B超示:脂肪肝,肝大,脾大(肝肋间厚156mm,脾肋间厚70mm)。

肝功能示:AST45U / L,TP84g/L,ALT76U/L,TBA37Immoj/L.现症见:乏力,早起口干,常胸闷,矢气多,舌苔白根腻,脉弦细。

胸闷爲少阳。

口干爲阳明。

乏力兼合太阴。

以小柴胡加石膏汤加味。

处方:柴胡12g,黄芩10g,清半夏15g,党参10g,枳实10g,陈皮30g,生姜12g,大枣4枚,炙甘草6g,茵陈15g,丹参15g,天花粉12g,鳖甲10g,五味子10g,生石膏(同煎)45g,7 剂。

问:古时的人参是党参或白晒参、高丽参之属?答:观仲景方中人参应用较多,应该是党参才能满足如此大的需求。

问:一诊用小柴胡汤,日本也每用小柴胡汤治肝炎,是否其对肝炎有特效?答:否,中医治病有其自身体系,并不受西医诊断的影响,日本滥用小柴胡汤治肝炎,出现了震惊世界的小柴胡汤风波,就是因爲他们不是据证用药,而是根据西医诊断来用药,从正统中医角度来看,这是他们用错了药,是误治,而非小柴胡汤的副作用,这个病例用了这麽久的小柴胡汤,也没有见到所谓的副作用,也可作爲证明,这一点我已发表了多篇文章以正视听。

这是中西医结合医师们所应吸取的教训。

2004年9月21日二诊。

胸闷不明显,仍乏力,矢气多。

上方去生石膏,加陈皮30g。

厥阴病辨呕证之邪传少阳证之小柴胡汤证379、呕而发热者,小柴胡汤主之。

【解说】小柴胡汤为治少阳病之主方。

少阳包括足少阳胆和手少阳三焦,其性喜条达而恶抑郁,其气喜疏泄而恶凝滞,为表里阴阳顺接之枢纽,掌内外出入之途,司上下升降之机。

凡邪气侵犯少阳,使少阳经、腑同病,可致肝胆疏泄不利,气机郁勃不舒,气血津液不行,内外上下不通,诸病生焉。

其病证概括起来有以下几个方面:①少阳病:口苦,咽干,目眩,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,耳聋目赤,舌苔白滑,脉弦;②少阳病兼太阳表证、阳明里证及脾家气血不和;③妇人热入血室证:经水适来,寒热如疟,或谵语,苔白,脉弦;④阳微结证:头汗出,微恶寒,手足冷,心下满不欲食,大便硬。

治疗少阳病有三禁:禁汗、禁吐、禁下,故必用小柴胡汤和解之剂。

方中药物可分三组:一为柴胡、黄芩清解少阳经腑之邪热,又能疏利肝胆气机,为和解少阳、表里之主药;二为半夏、生姜和胃降逆止呕,并通过其辛散作用,兼助柴胡透达经中之邪;三是人参、甘草、大枣益气调中,既能鼓舞胃气以助少阳枢转之力,又能预补脾胃以杜少阳之邪内传之路。

诸药共伍,少阳经、腑同治,又旁顾脾胃,使气郁得达,火郁得发,郁开气活,则枢机自利。

使用小柴胡汤还须注意以下几点:①本方主要作用在于柴胡,必须重用,《时方妙用》说:“方中柴胡一味,少用四钱,多用八钱。

”其剂量以大于人参、甘草一倍以上为宜;②抓住柴胡汤证的主证、主脉,“但见一证便是,不必悉具”;③本方证或然证较多,当在辨明主证、主脉的基础上,随证灵活加减。

----摘自陈明老师主编的《伤寒名医验案精选》379、呕而发热者,小柴胡汤主之。

这个在太阳篇已讲过的了。

所以发热呀,小柴胡汤解热力量相当好。

那么凡是呕,咱们讲柴胡剂的时候讲过,说是柴胡证见着一证即是,不必悉具。

心烦喜呕,这个呕是柴胡证的一个主要证候,“往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕”,这四个主要的证候。

那么如果要是发热而又呕,这肯定是少阳病。

余秋平讲少阳病——小柴胡汤证(四)回顾:1.上节详细讲解了小柴胡证前六大或然证的条文理解和病机治法。

2.小柴胡汤的病机特点有二:一是邪热郁结于少阳经。

常有“往来寒热”,“胸胁苦满”,“嘿嘿”、“心烦”等表现;二是胆热犯胃,胃虚停饮。

轻者,不欲饮食,食难下行;重者,恶心、喜呕。

故治疗主以柴胡、黄芩清透少阳郁热,生姜、半夏化痰饮,参草枣补胃和中。

▼本节提要:1.揭晓上期的医案2.讲解第七大或然证--“若咳者“的病机与治法3.分享关于小柴胡汤证兼见咳嗽的治疗经验4.验案示例上期医案揭晓:(反复咳嗽发热案)王某,男,5岁,因反复咳嗽1个月就诊。

感冒起病,经治一月未愈,现早晚咳嗽阵作,晨起痰多难咯出,两鼻孔均堵,流黄鼻涕。

平时大便粗大,尿偏黄,近来纳差。

触诊:太阳穴热,腹部软,右胁叩痛;脉诊:左关脉浮弦滑数,右脉关弦滑按之软;望诊:唇红,面颊红,舌尖红,苔薄黄,扁桃体红肿,咽后壁红。

病机分析:1、左关脉浮弦,面颊红,咽后壁红肿,扁桃体红肿大,太阳穴热,大便粗大,尿黄,右胁叩痛,为邪郁少阳,少阳郁火循经上攻;右脉关弦按之软(右关脉主脾胃,右关脉稍弦软,主胃虚偏寒),纳差,咳嗽有痰,反复难愈,为胃虚有痰,少阳胆郁克犯胃土;(小柴胡汤证)2、右脉兼滑(主阳明胃热),唇干红,涕黄,扁桃体红肿,大便粗大,腹部无压痛,阳明气分有热;(石膏证)3、鼻孔塞,两脉均浮,为太阳表邪未尽,肺气郁闭。

总结:外感后,三阳合病,以邪郁少阳为主,痰火上逆犯肺。

拟方:小柴胡汤加石膏、苏叶、连翘、僵蚕柴胡12g 黄芩5g 姜半夏8g 党参5g生姜5g 大枣10g 炙甘草3g 生石膏15g苏叶3g 连翘10g 僵蚕6g七剂颗粒剂,温水冲服,日一剂,分二服服完7剂即告痊愈,随访3月,诸症未见复发。

按:该案主以小柴胡汤,清透少阳郁热,兼扶正祛邪,化痰和胃;加生石膏兼清阳明里热,加连翘、僵蚕加强清咽解毒透邪,加苏叶兼散太阳表邪,开表宣肺。

兼咳者肺金本能克木。

重新认识小柴胡汤证百度搜索“中医智库”,即可体验“中医智库”,获取更多中医知识、养生食疗方、名家医案。

李士懋先生崇尚经典,并结合自己多年临床经验有独特的见解。

以小柴胡汤为例,众人皆知小柴胡汤证为少阳病的本证,但关于少阳病的本质,历代医家的主流见解认为,少阳病位在半表半里,即太阳与阳明之间,其性质属热,为半表半里之热证。

初学此方,我对此也是半知半解,直到读了李士懋的书才豁然开朗。

李士懋认为,少阳病的本质是一个病理概念,其本质是半阴半阳或半虚半实证。

《伤寒论》97条:“血弱气尽,腠理开,邪气因入,与正气相搏,结于胁下。

⋯⋯小柴胡汤主之。

”从病机来看,血弱气尽为正气虚弱,气血皆尽,为半虚半阴的一方面;邪气因入,或与正气相搏,风寒化热,或阻碍胆与三焦之相火,枢机不利,郁而化热,形成少阳病半实半阳的另一方面。

《伤寒论》第148条中提到的“阳微结”,也高度概括了少阳病病机及性质。

其中“微”当作弱解,意为少阳病既有阳气衰弱的一面,又有阳气郁结的一面。

从发病方式看,由于正气虚弱,外邪直驱入里,而“结于胁下”,胁下乃少阳胆经循行所过之处,所以邪结少阳,枢机不利。

此正虚和邪结少阳形成了半虚半实、半阴半阳的属性。

从病位来看,148条云:“半在里,半在外也”。

此外指少阳,里指太阴,李士懋认为少阳病的本质是由少阳的阳气郁结与太阴脾虚两部分组成,即半在表半在里,也就是半虚半实证。

从《伤寒论》六经传变次序而言,其传变次序是依据阳气盛衰变化而列,太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴,其中少阳为弱阳,处于阴阳交界之间,最易受外邪侵袭致阳弱而兼阴证,呈现半阴半阳证。

从小柴胡汤组方来看,柴胡与黄芩的配伍可以解少阳热结半实半阳的一面;党参配姜、草、枣培中补虚,针对太阴脾虚的半虚半阴的一面,而半夏重在交通阴阳,调理枢机。

从其方义可以推出小柴胡汤的本质。

从少阳病的脉象来看,李士懋教授通过总结《伤寒论》中以小柴胡汤为代表的少阳病脉象认为,其脉当以弦为主或弦,或兼细、沉、紧。