人教版七年级历史下册第2课说课稿

- 格式:docx

- 大小:19.48 KB

- 文档页数:5

第2课《原始的农耕生活》说课稿我说课的内容是人教版七年级上册第2课《原始的农耕生活》,说课的内容主要分为五部分。

一、教材分析1、课标解读本课以河姆渡、半坡原始居民为例,了解原始农耕文化遗址南北两种类型的代表。

2、教材的地位与作用本课介绍了在中华文明起源过程中我国原始农耕经济的主要情况,包括河姆渡原始居民、半坡原始居民以及大汶口原始居民的农耕生活,展示了我国原始农耕时代的几个世界性的贡献,在中国古代史上占有重要的地位,对培养学生的爱国情操具有重要的作用。

3、三维目标①知识与水平:通过本课学习,比较全面的掌握我国原始农耕经济的主要情况,培养学生的观察归纳水平和全面分析问题的水平②过程与方法:带着问题预习教材,学会自主学习;观察图片资料,掌握从图片中获取有效信息的方法;表格归类对比,初步培养学生的对比分析水平。

③情感、态度与价值观:通过本课的学习,体会先民们对人类社会做出的特有的贡献,激发学生对中华民族祖先尊敬之情。

4、教学重点与难点我根据教材内容和课程课标以及学生的认知水平,确定了本课的重点与难点,并采取了相对应的突破方法。

本课的重点是河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。

为了突破本课重点,我将利用几组丰富的图片引导学生观察比较,分析两种居民的不同。

本课的难点是大汶口墓葬所反映的人与人之间关系的变化及其原因。

突破难点的方法:联系第1课中“北京人”“山顶洞人”相关共同劳动、共同分配食物的内容,引导学生理解、对比人与人之间关系发生的变化。

突破难点的方法:通过合作探究和扩展延伸让学生了解丝绸之路在古今中外交流史上的重要作用。

二、学情分析七年级学生以形象思维为主,好奇、好动,自学水平不强,针对这些特点,教学中我借助多媒体再现历史情景,增强历史知识的直观性,加深学生对史实的理解和记忆。

三、教法与学法1、使用图片展示法化抽象为具体,引导学生比较两种原始居民文化的不同,培养学生的观察水平;2、使用问题探究法,引导学生合作探究,解决学习过程中的疑难问题,培养学生的合作、探究水平;3、使用对比归纳法,通过表格的形式引导学生比较两种原始农耕居民在生产和生活上的不同,培养学生的对比归纳水平。

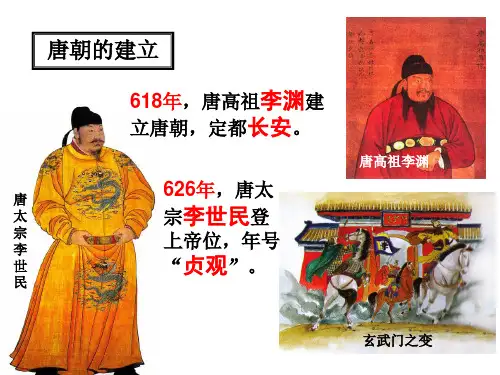

部编版七年级下册历史第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》说课稿大家好,今天我们来说一下部编版七年级下册历史第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》。

一、教材分析本课是部编版七年级下册历史的第2课,主要介绍唐朝由唐太宗开始的“贞观之治”到唐玄宗时期的“开元盛世”,特别介绍唐朝发生的大事、国家制度、文化艺术等方面的内容。

二、教学目标1.了解唐朝的历史背景、国家制度和文化艺术。

2.掌握唐朝的主要大事、代表人物及其历史地位。

3.了解唐朝的国际关系和对外贸易。

三、教学重难点1.重点:唐朝历史背景,唐朝的国家制度和文化艺术。

2.难点:唐朝对外贸易和国际关系。

四、教学步骤一、导入引出问题1.为什么唐朝是中国历史上的一个重要时期?2.唐朝为什么被称为“盛世”?3.唐朝为什么与外国交往频繁?二、讲解唐朝的历史背景1.唐太宗时期的“贞观之治”2.唐高宗时期的“肃宗中兴”3.唐玄宗时期的“开元盛世”三、唐朝的国家制度1.统治者的政治和军事制度2.地方行政制度3.科举制度四、唐朝的文化艺术1.唐朝的诗歌和绘画2.唐剧、唐诗、唐词等文学形式五、唐朝对外贸易和国际关系1.唐代对外贸易2.中外关系六、总结复习1.唐朝历史背景和主要国家制度、文化艺术的特点。

2.唐朝的主要大事和代表人物。

3.唐朝的食品、服装、住房等方面的变化。

4.唐朝的对外贸易和国际关系。

五、教学方法1.板书法2.讲述法3.问答法4.案例分析法5.小组讨论法6.展示法7.实验法六、教学设备1.多媒体投影仪2.教科书3.黑板、笔4.图书、参考资料以上就是本节课的教学步骤和教学方法,希望可以帮助大家更好地了解和掌握唐朝的历史,更好地学会历史知识。

七、教学方式1.课堂讲解课堂讲解是本节课的基本教学形式,通过详细的讲解、丰富的实例和图表,展现唐朝的政治、经济、文化、社会发展及互动关系情况,使学生全面了解和认识唐朝。

2.案例分析通过案例分析,激发学生的思考、让学生动手分析、比较,加深对唐朝历史时期的认识和理解。

七班级下册历史其次节课教案七班级下册历史其次节课教案1【课程标准】简述河姆渡遗址、半坡遗址等原始农耕文化的特征。

【教学目标】识记与理解:记住他们生活的时代、地域和种植的粮食作物。

理解自然条件对农耕生活的影响。

力量和方法:通过识图,培育观看力量;通过观看原始农耕时代的器物,培育审美力量;通过河姆渡遗址和半坡遗址、旧石器和新石器的比拟,培育同学把握、运用比拟的方法。

情感、态度与价值观:生疏中国对世界农业起源的奉献,进行爱国主义教育。

体验原始农耕劳动的甘苦及其所制造的价值,生疏劳动的价值和意义。

通过他们适应、利用与改造自然,生疏人与自然的关系。

【教学重、难点】河姆渡和半坡遗址为重点,前者更重。

难点为新石器的涵义,原始居民的生活及其与环境的关系。

大汶口墓葬所反映的社会状况。

【教学步骤】老师活动同学活动备注一、导入新课我们一日三餐吃的主食是什么……导入农业及农业的起源而导入本课的新课学习。

(科考队进入下一站,来到浙江余姚……)利用同学生疏的内容谈话,接近历史与现实距离二、河姆渡遗址该遗址是何地发觉的发觉了些什么这些发觉能说明什么问题能画出河姆渡原始居民的房屋吗除此以外,他们还从事哪些生产活动你知道稻谷是如何种植、储存、加工、食用的吗当地的气候条件怎么样这与先民的这些生活习惯有什么关系指导同学阅读P12史海拾贝。

这是南方的原始居民的农耕文化。

那北方的原始居民的农耕文化是否一样呢同学看书、查找、发觉理解生活的需要制造相应的工具理解河姆渡原始居民的生活及其与自然环境的关系知道最早种植水稻与粟过渡,引起同学连续探究的爱好。

三、半坡遗址要求同学看书找找“半坡遗址原始居民的生产生活是否与河姆渡原始居民一样〞“有哪些不一样〞“为什么会消灭这样的现象〞观看书上的石器和陶器,看看它们有什么用途是如何使用的你能依据书上P10小字的描述和你的理解复原出半坡人的居住的房屋吗带着问题看书,有的放矢大胆猜想、想象同学看书,然后自己试图画出半坡人居住的房屋。

第2课第二次鸦片战争说课稿第二课《第二次鸦片战争》说课稿一、教材介绍本课是人教版八年级上册中国历史第一单元的第二课,主要讲述了英、法两国在美、俄两国的帮助下阴谋发动第二鸦片战争,并通过战争和中国签订了《天津条约》和《北京条约》,同时沙俄侵占了中国北方大片领土。

这次战争进一步加深了中国半殖民地半封建化的程度,因此在整个近代史上占有重要地位。

二、学生情况八年级学生已有一些历史基础,但很薄弱。

他们对历史问题的理解能力和认知水平有限。

加之这届学生的历史研究状况堪忧,所以需根据他们的实际情况,采取适合他们的方法进行因势利导,不断启发,点拨,节奏宜慢不宜快。

三、教学目标根据教材的结构和内容分析,结合八年级学生的认知结构及其心理特征,制定以下教学目标:1.知识与能力:了解第二次鸦片战争的基本史实;识记《天津条约》和《北京条约》的内容;认识第二次鸦片战争中签订的一系列不平等条约;掌握沙俄侵占中国北方大片领土的史实;识记第二次鸦片战争对中国的影响。

培养学生分析史实的能力。

2.过程与方法:通过预题,初步了解英法发动第二次鸦片战争的原因和背景及时间、影响等内容,引导学生自主研究法和图示法来研究第二次鸦片战争的过程,对比法和分组讨论法来研究战争的危害和影响,提纲法进行课堂小结,题法来巩固和提高。

3.情感态度和价值观:认识到第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大,其侵略本质并没有改变;通过揭露英法联军在第二次鸦片战争期间在中国所犯的种种罪行,教育学生不忘国耻,振兴中华。

四、教学重点与难点重点:《天津条约》、《北京条约》的主要内容;第二次鸦片战争的历史影响。

难点:如何理解第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大。

五、教法、学法1.教法:引导、讲解、提问、总结。

2.学法:预法:激发学生自主研究的兴趣,又可提高教学效率。

讨论法:通过讨论,培养学生观察、分析、解决问题的能力。

自主研究法:学生能主动地运用自己的能力从课本和各种历史材料中获取有效历史信息,并发现它们的逻辑关系,可为学生的思维力的发展、想象力的发展,以及创造能力的发展打下坚实的基础。

部编人教版历史七年级下册第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》说课稿一. 教材分析部编人教版历史七年级下册第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》讲述了唐朝初年,李世民即位后,年号贞观,他统治期间,比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。

唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭,使开元年间清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,历史称为“开元盛世”。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经掌握了隋朝的建立和灭亡,对于历史事件的认知和分析能力有一定的基础。

但对于“贞观之治”和“开元盛世”这两个历史时期的具体内容,以及唐朝的繁荣和衰落,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过阅读史料,分析历史事件,理解历史概念,从而达到对这两个时期的历史背景、制度、经济发展、文化特点等方面的深入理解。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解“贞观之治”和“开元盛世”的背景、内容及其历史意义,掌握唐朝的制度、经济发展和文化特点。

2.过程与方法:通过阅读史料,分析历史事件,培养学生的史证意识和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:认识贞观之治和开元盛世是唐朝繁荣的标志,理解国家兴衰与、经济、文化等方面的密切关系,培养学生的民族自豪感和历史责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:掌握“贞观之治”和“开元盛世”的背景、内容及其历史意义,了解唐朝的制度、经济发展和文化特点。

2.教学难点:对“贞观之治”和“开元盛世”背后的历史原因和社会背景进行分析,理解国家兴衰与、经济、文化等方面的密切关系。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、史料教学、小组讨论等教学方法,引导学生主动探究、积极思考,提高学生的史证意识和历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史地图、史料图片等教学辅助手段,生动展示唐朝的历史场景,增强学生的学习兴趣和参与度。

六.说教学过程1.导入新课:通过展示唐朝的历史地图和图片,引导学生回顾隋朝的建立和灭亡,激发学生对唐朝历史的兴趣。

2023部编版初中七年级下册历史说课稿5篇中国历史是华夏大地各个民族组成,中华民族诞育和发展的历史。

中华文明历经原始社会、奴隶社会、封建社会至于现代社会,绵延五千年不断延续发展,是世界上最古老影响的文明之一下面是小编给大家整理的2023部编版初中七年级下册历史说课稿5篇,希望对大家能有所帮助!2023部编版初中七年级下册历史说课稿1一、教材分析:1.说教材《明朝君权的加强》是初中历史七年级下册第三单元“统一多民族国家的巩固和发展”的第一课,明清是我国封建社会逐步走向衰落的时期;本课主要介绍了明朝的建立、明朝时期加强君权的措施及明朝经济发展的表现。

明朝是中国古代传统社会结构和国家形态的转型时期,它创立的制度,背景是元朝留下的未经整合的杂乱体制,以及遥想中的唐宋法度。

明朝初年,就是分封制重新抬头,专制皇权进一步膨胀,统治严酷,视士大夫若奴仆,专制中央集权高度强化。

明朝是我国封建社会中央集权制度空前强化的时期,掌握好这节课的内容有利于学习清朝“君主集权的强化”,这一课在明清史占中有极其重要的地位。

2、说教学目标知识目标通过本课的教学,使学生比较全面地掌握明朝加强君权的措施,废行中书省、设立三司,废丞相和中书省、权分六部,设置锦衣卫,以八股取士;了解明朝的经济发展状况;通过对科举制度的评价,提高学生运用辩证的两点论的方法评价历史现象的能力。

过程与方法联系以往学过的知识,对比概括明朝加强君权的特点,培养学生用联系的观点,综合分析、对比史实的能力;通过设疑讨论引导学生进行探究性学习。

情感态度与价值观通过本课的学习,使学生认识:明朝君权的加强,在一定时间和一定程度上,加强了多民族国家的统一,但它又是中国封建社会逐步走向衰落的原因。

3、说教学重点难点重点:明太祖加强君权的措施难点:八股取士二、学情分析:本课的学习对象是七年级学生,七年级的学生们好动、好奇,喜欢有趣的历史故事,理性思维还未完全具备;因此,学习和理解一些事物应从直观形象入手,这样才能更易于他们理解和掌握一些专业性较强的内容。

第2课《古代世界的帝国与文明的交流》说课稿我说课的题目是《古代世界的帝国与文明的交流》。

根据新课标的理念,对于本节课,我将以学什么、怎样学、学得如何为思路,从教材分析、学情分析、教学目标、教学方法、教学过程等几个方面加以说明。

一、说学什么1.学习目标与素养唯物史观:通过学习各大帝国之间的相互影响,认识到联系的规律。

时空观念:通过对地图和材料的解读,认识古代世界的奴隶制帝国所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

史料实证:通过对历史图片和历史资料的解读,认识各奴隶制帝国发展的不同特点。

历史解释:通过对本课教材中文献资料所提供的效信息有运用,能够认识分析各大帝国的不同特点及其形成的不同背景条件。

家国情怀:通过对秦汉与罗马帝国的交往的学习,理性理解人类历史中文明交流。

根据教材确定以下教学重点和难点。

根据教材确定以下教学重点和难点。

重点:古代文明扩展的条件、表现及影响;难点:分析不同文明之间的早期联系与区别;认识和平交流是人类永恒的追求。

2.教材分析第二课“古代世界的帝国与文明的交流”是世界史学习的第二课,属于世界上古史的内容,主要揭示农业文明扩张的潜能,说明古代帝国的建立是农耕文明扩张的表现,促进了不同文明之间的交流。

本课共有三个子目“古代文明的扩展”“古代世界的帝国”“文明的交流”,农业文明的扩张潜能是前提,帝国的建立是扩张的表现,文明的交流是农业文明和帝国扩张的结果。

教材所提供导入、历史纵横、史料阅读、学思之窗等栏目中,提及农耕文明的优势、亚述帝国的骑兵、关于古希腊殖民扩张、波斯帝国等内容,与课文联系密切,对于提高学生思考分析能力与加深学生对课文的理解有较大帮助。

3、学情分析【学情分析】基础知识:九年级《世界历史》教科书已经涉及古代埃及、古代两河流域、希腊城邦和亚历山大帝国、罗马城邦和罗马帝国等内容。

尤其对亚历山大的东征进行了比较详细的介绍和评价,也介绍了罗马从共和到帝国转变过程中两个关键人物凯撒与屋大维,因此需要对对领导古代帝国扩张中的英雄人物进行整体评价尤为重要,同时也能彰显他们缔造的帝国在古代文明交流中的地位。

部编人教版道德与法治七年级下册《第二课第2课时青春萌动》说课稿一. 教材分析部编人教版道德与法治七年级下册《第二课第2课时青春萌动》这一课时,主要让学生了解青春期的特点,认识青春期心理变化,学会正确对待和处理青春期的情感问题。

教材从学生的实际出发,以案例分析、讨论交流等方式,引导学生认识青春期的烦恼,学会克服青春期的困难,培养健康的心理素质。

二. 学情分析七年级的学生正处在青春期,他们生理和心理都在发生巨大的变化。

在这个阶段,学生对自我认知、对异性认知、对情感认知都处于一个探索阶段。

他们有很强的好奇心,渴望了解自己,了解他人,但又受到知识、经验等方面的限制,容易产生困惑和烦恼。

因此,在教学过程中,教师要充分考虑学生的认知特点,以学生为主体,引导学生积极参与,帮助他们正确认识和处理青春期的情感问题。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解青春期的特点,认识青春期心理变化,学会正确对待和处理青春期的情感问题。

2.过程与方法:通过案例分析、讨论交流等方式,培养学生的分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生树立正确的爱情观、人生观,培养健康的心理素质。

四. 说教学重难点1.教学重点:让学生了解青春期的特点,认识青春期心理变化,学会正确对待和处理青春期的情感问题。

2.教学难点:如何引导学生正确处理青春期的情感问题,树立正确的爱情观。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用案例分析法、讨论交流法、小组合作法等,以学生为主体,充分调动学生的积极性。

2.教学手段:利用多媒体课件、教材、案例等资源,丰富教学内容,提高教学质量。

六. 说教学过程1.导入新课:通过一个青春期的案例,引发学生对青春期情感问题的思考,导入新课。

2.案例分析:让学生分组讨论教材中的案例,分析青春期的烦恼和困惑,引导学生认识青春期的特点。

3.讨论交流:学生进行全班讨论,分享彼此在青春期遇到的困难和解决方法,培养学生解决问题的能力。

七年级历史下册

第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》说课稿

尊敬的各位专家、评委

你们好!我是号考生,今天我要和大家分享的说课题目是《从“贞观之治”到“开元盛世”》,在说课的过程中希望得到专家的批评和指导:

一、说教材:

学好本课对学生具有重要的作用,通过本课的学习不仅能让学生了解到唐王朝的历史贡献,而且能让学生感受到盛唐气象,进而培养学生的民族自豪感。

二、说学生:

七年级的学生接受新事物的能力强,可塑性强,他们正处在从外部条件制约到受内部道德约束的过渡阶段。

在这个时候更需要老师的引导,引导他们形成正确的历史观,让他们能客观、准确的去看待历史。

三、说教学目标

根据学生的基本情况和教材的基本要求我确定本课的目标为:

知识目标:了解“贞观之治”和“开元盛世”;

技能目标:知道“贞观之治”和“开元盛世”形成的历史原因;

情感目标:培养学生对历史的热爱;。

部编七年历史级下册第2课《“贞观之治”到“开元盛世”》说课稿一. 教材分析《“贞观之治”到“开元盛世”》这一课,主要讲述了唐朝贞观之治和开元盛世两个时期的、经济、文化等方面的辉煌成就。

教材通过生动的史实,展示了唐朝在这两个时期取得的辉煌成果,让学生感受到唐朝盛世的繁荣与富强。

教材内容丰富,既有文字描述,又有图片资料,有助于学生全面了解贞观之治和开元盛世。

二. 学情分析学生在学习这一课时,已具备一定的历史知识基础,对唐朝有一定的了解。

但学生对贞观之治和开元盛世的了解可能较为片面,需要通过本课的学习,全面掌握这两个时期的成就。

此外,学生可能对历史史实的理解存在困难,需要教师通过生动形象的教学手段,激发学生的学习兴趣,帮助学生更好地理解教材内容。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够掌握贞观之治和开元盛世的、经济、文化等方面的主要成就,了解唐朝盛世的繁荣与富强。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析史料、提炼观点的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生感受贞观之治和开元盛世时期的繁荣景象,培养学生对我国悠久历史文化的自豪感,增强学生的民族自尊心。

四. 说教学重难点1.教学重点:贞观之治和开元盛世的、经济、文化等方面的主要成就。

2.教学难点:如何让学生全面了解贞观之治和开元盛世,激发学生对历史的兴趣。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解等相结合的教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生分析史料、提炼观点的能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片资料、历史地图等教学手段,生动形象地展示贞观之治和开元盛世的繁荣景象,激发学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示唐朝盛世景象的图片,引导学生回顾已学过的唐朝历史,为新课的学习营造氛围。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解贞观之治和开元盛世的、经济、文化等方面的主要成就。

3.合作探讨:学生分组讨论,分享彼此的学习心得,共同提炼观点。

第2课《原始农耕生活》说课稿尊敬的各位评委老师,大家上午好:我说课的内容是人教版七年级上册(2016部编版)历史第2课《原始农耕生活》。

我说课的内容分为五部分:第一部分:教材分析1. 地位和作用本课教材在本册中占有重要的地位。

它起着承上启下的作用,原始的农耕生活是中国古代经济繁荣的基础。

本课以半坡、河姆渡文化遗址为代表,展示了距今7000年到距今六千年的远古历史。

在此期间,一方面,我国远古居民活动足迹不断扩大,中华大地上遍布氏族聚落,另一方面,人们在生活生活方面取得了巨大的进步,原始农业逐步发展,并成为主要经济形态,人们逐步摆脱了完全依赖自然的采集和渔猎生活,过度到比较稳定的农耕生活,从而奠定了我国农耕文化的基础。

我国地域广阔,存在着多处经济文化区域,而黄河流域和长江流域是两个最主要的区域,半坡反映了黄河流域的状况,河姆渡又是长江流域重要的代表,所以通过本课的学习,可以让同学们明白我国南北共同发展,共同构筑远古中华农业文明的基础的历史事实。

同时对促进学生民族自豪感有着重要作用。

2.教材的内容分析:本课围绕原始农耕经济时代居民们的生产与生活状况,用四个子目展开叙述。

第一目是原始农耕的发明;第二目是河姆渡居民种水稻;第三目是半坡原始居民栽培粟;第四目是房屋式样各不同。

3.学情分析:本课的教学对象为初一学生,他们天真活泼、好动好奇好问,喜欢直观有趣的历史故事,并且乐于参与教学,善于想象,有一定自主学习的能力和合作探究的精神。

因此,教师必须在课堂上营造一种轻松和谐的氛围,积极发挥学生的主动性,让他们联系现实生活,通过收集资料、观察图片、情景模拟、体验交流等环节,激发学生的想象力和思维,让他们在体验中感知历史、认识历史。

第二部分教学目标:根据上述教材分析,考虑到学生已有的认知结构心理特征,制定如下教学目标:1.知识与能力:知道河姆渡和半坡居民原始农耕文化的特征通过本课学习,使学生了解在中华文明起源中我国原始农耕经济的主要情况,使学生了解中华文明处于起源阶段时原始农耕经济的发展水平,进而认识其发展对中国远古时代社会进步的重要意义。

部编版七年级历史说课稿(精选5篇)部编版七年级历史说课稿篇1一说教材1教材地位,特点和作用《从贞观之治到开元盛世》是部编版初级中学历史教材七年级下册第一单元《繁荣与开放的时代》的第二课内容。

《繁荣与开放的时代》这一单元讲述了隋唐时期我国封建社会经济政治文化外交等等各方面的情况。

隋唐时期是我国封建社会发展的鼎盛阶段。

因此,是我国封建历一个非常重要的时期,这时候的中国,是世界文明的中心,中国文化对世界特别是亚洲产生了深远影响。

世界学者们公认的“中华文化圈”的总体格局就是这时候形成。

所以,学习这一时期的历史,可以增强民族自豪感,激发爱国热情。

具体到本课,本课介绍的正是唐太宗和武则天统治时期以及李隆基统治前期唐朝的政治经济情况。

唐太宗的“贞观之治”和武则天“政启开元,治宏贞观”的统治,使唐朝出现了政治清明社会安定经济发达的景象,为唐朝进入鼎盛时期奠定了雄厚的基础,李隆基的开元盛世将唐朝的发展推向顶峰。

它上承隋朝文明,下启盛唐新气象,应该说,学好《从贞观之治到开元盛世》是学好这一单元和整个唐朝历史的基础。

2教学目标:(1)知识与能力①掌握“贞观之治局面形成的原因”。

材料分析和历史故事,加深对唐太宗和武则天的认识,培养正确评价历史人物的能力。

②掌握开元盛世的原因。

(2)过程与方法采用多媒体展示影视图片,引导学生自主获得历史题材的文学艺术作品与真实历史之间的关系。

通过分组讨论“贞观之治局面形成的原因”。

培养综合分析历史问题的能力和合作学习的能力。

(3)情感态度价值观①通过学习贞观之治唐太宗虚心纳谏。

认识虚心接受他人正确意见的好处。

②从唐朝的强盛中,增强民族自豪感,树立为今天中华民族的振兴而奋发读书的决心。

3教学重点:贞观之治武则天开元盛世「依据」唐朝是我国历少有的的封建盛世,唐太宗居安思危,以史为鉴的开明思想,采取一系列改革措施,有利于社会发展,符合历史发展潮流,促成了“贞观之治”的出现,贞观之治为唐朝进入鼎盛时期奠定了基础。

历史七年级下册第二课知识点梳理一、引言历史七年级下册第二课,主要聚焦于古代文明的一个重要阶段——早期国家的产生与社会变革。

这一课内容涵盖了夏、商、西周三个朝代的重要事件和制度变革,对于我们理解古代中国社会的演进具有重要意义。

二、夏朝的建立与“家天下”夏朝是中国历史上第一个王朝,标志着早期国家的产生。

禹治水有功,被舜选为继承人,禹死后,他的儿子启继承了王位,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。

夏朝的建立,是中国古代社会从原始社会向奴隶社会过渡的标志。

三、商朝的兴衰商朝是继夏朝之后的一个王朝,其政治中心位于今天的河南安阳一带。

商朝时期,青铜器制造和甲骨文的出现,反映了当时社会生产力和文化的发展。

然而,商朝晚期,由于内部矛盾和外部侵扰,导致商朝逐渐衰落,最终被周朝所取代。

四、西周的分封制西周建立后,为了巩固统治,实行了分封制。

周天子把土地和平民、奴隶分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。

诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。

分封制使周朝成为一个强盛的国家。

五、西周的等级制度西周时期,社会等级森严,形成了贵族、平民和奴隶三个不同的阶层。

贵族包括天子、诸侯、卿大夫和士,他们享有特权和地位;平民是社会的主体,从事农业生产和其他劳动;奴隶则处于社会的最底层,被贵族和平民所剥削和压迫。

六、春秋战国的纷争西周晚期,由于周天子势力的衰落,各诸侯国开始互相争霸,史称“春秋战国”。

这一时期,社会动荡不安,但同时也是思想文化繁荣的时期,出现了许多著名的思想家和学派,如孔子、孟子等儒家学派,以及墨家、道家等学派,他们的思想对中国古代及至现代都产生了深远的影响。

七、总结历史七年级下册第二课的内容,主要讲述了夏、商、西周三个朝代的重要事件和制度变革。

通过学习这一课,我们可以更好地理解古代中国社会的演进过程,以及社会制度和文化思想的变迁。

同时,这些历史事件和制度变革也为我们提供了宝贵的经验和教训,对于我们认识和理解现代社会具有重要意义。

人教版部编历史七年级下册《第2课从“贞观之治”到“开元盛世”》说课稿一. 教材分析人教版部编历史七年级下册《第2课从“贞观之治”到“开元盛世”》是一篇介绍唐朝贞观之治和开元盛世的文章。

文章主要阐述了唐太宗李世民和唐玄宗李隆基在位期间,通过实施一系列、经济、文化改革,使得国家稳定、经济繁荣、文化繁荣,达到了封建社会的顶峰。

本文旨在让学生了解贞观之治和开元盛世的特点及其对后世的影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对唐朝贞观之治和开元盛世的了解可能较为片面。

通过本节课的学习,学生应能全面了解贞观之治和开元盛世的时代背景、主要措施及其历史意义。

此外,学生应能通过自主学习、合作探讨的方式,提高分析问题、解决问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解贞观之治和开元盛世的时代背景、主要措施及其历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国封建社会繁荣时期的认识,增强民族自豪感。

四. 说教学重难点1.重点:贞观之治和开元盛世的时代背景、主要措施及其历史意义。

2.难点:如何让学生深刻理解贞观之治和开元盛世对后世的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的方式进行教学。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等辅助教学。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示唐朝繁荣景象的图片,引导学生思考:为什么唐朝会出现贞观之治和开元盛世?2.自主学习:让学生阅读课文,了解贞观之治和开元盛世的时代背景、主要措施。

3.合作探讨:分组讨论贞观之治和开元盛世对后世的影响,分享讨论成果。

4.教师讲解:针对讨论成果,进行总结讲解,深入剖析贞观之治和开元盛世的历史意义。

5.案例分析:通过分析具体历史事件,让学生了解贞观之治和开元盛世的、经济、文化特点。

6.课堂小结:总结本节课所学内容,强调贞观之治和开元盛世的重要性。

第2课

尊敬的各位老师:

大家好,我今天说课的内容是,第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》接下来,我将从课程标准、教材分析、学情分析、教学目标、重难点、教法学法、教学过程以及板书设计八个方面来进行阐述。

一、课程标准

通过对本课的学习,知道唐太宗和“贞观之治”唐玄宗和“开元盛世”,掌握唐朝兴盛的原因,认识李世民、武则天等历史人物,通过对这一时期历史的学习,不断增强对历史学科的学习兴趣,对祖国历史的学习兴趣,激发民族自豪感,树立民族自尊心和自信心,加深对祖国历史文化的认同感。

二、教材分析

本课选自人教版七年级历史下册第一单元“隋唐时期:繁荣与开放的时代”,第2课,从内容上来看,本课主要讲述唐太宗,武则天以及唐玄宗统治时期的政治经济情况,从结构上来看,本课起到了过渡承接的作用,上承隋朝文明,下启盛唐新气象,因此,学好这一课,对学好这一个单元和整个唐朝历史至关重要。

三、学情分析

本节课面对的是七年级的学生,该年龄段学生已具备一定的认知能力,思维活跃,求知欲望强烈,对历史课感兴趣,喜欢听历史故事,容易被新奇的事物吸引,但是认识问题大多停留在事物的表面,缺乏对事物深入的理解与分析,未形成系统的历史知识体系以及正确的史

观,活泼好动,注意力分散,喜欢发表不同的见解。

四、教学目标

依据以上的课程标准分析与教材分析,我从以下三个方面制定了本课的教学目标:

1.知识与能力

通过本节课的学习,了解唐朝的建立,了解“贞观之治”、“开元盛世”与女皇武则天的统治,掌握唐朝繁荣兴盛的原因,培养学生从材料中获取信息的能力,以及合作学习的能力。

2.过程与方法

采用多媒体教学,培养学生从艺术作品中看到历史的能力,在分组讨论中学会与老师、同学共同解决学习中的问题,能够积极吸取他人的正确见解,善于与他人合作,交流学习心得和经验。

3.情感态度与价值观

通过学习,明白“成由勤俭,败由奢”的道理,认识虚心接受他人正确意见的好处。

并从对唐朝的强盛的学习中,树立民族自尊性和自豪感。

五、重难点

重点:唐朝建立的时间,开国皇帝、“贞观之治”和“开元盛世”

难点:评价唐太宗,武则天等历史人物

六、教法学法

教法:鉴于以上的学情分析和教材分析,本课我将采用文献研究法,多媒体教学法,以及问题探究法辅助讲授法来进行授课。

学法:1.自主探索法通过自主查找资料图片加深对历史的理解

2.分组讨论法通过与同学的合作交流,加强对历史问题辩证思考的能力。

七、教学过程

新课导入

多媒体展示初一上册语文课本中学习过的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗,让学生回忆,这首诗是哪位诗人所做,由此引导学生说出李白,紧接着提问,李白是哪个朝代的?你对这个朝代的了解有多少?用两个启发问题带出本节课的主讲朝代—唐朝,用学生已经学过的诗为导入,可以迅速集中学生的注意力并且提起学生学习与讨论的兴趣,带动课堂气氛。

讲授新课

一、唐朝的建立与“贞观之治”

首先,提出问题:“唐朝的开国皇帝是谁,建于哪一年?都城在哪里?”让学生带着问题阅读第一部分的主要内容,找出问题的答案,后由教师带领,学习唐朝建立的背景以及概况,由于这一部分内容较为简单,让学生自己阅读课本回答问题辅之以教师的总结,可以有效地培养学生自主学习的能力,在简单了解了唐朝的建立以后重点学习“贞观之治”多媒体出示唐太宗李世民的图片以及简介带领学生认识唐太宗,后出示唐太宗与魏征的小故事,让学生阅读故事并思考:这个故事说明了什么,借用故事来说明唐太宗的知人善任,学生更容易接受,同时也增强了学生学习历史的兴趣,认识了唐太宗后让学生阅

读课本,小组讨论,说一说贞观时期推行的革新措施都有哪些?在学生各小组的讨论展示结束后,教师做以总结与归纳,并以表格的形式呈现,,使得内容更加清晰明了,便于学生理解记忆。

并指出,唐太宗统治时期,政治清明,经济进一步发展,国力强盛,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

二、女皇武则天

多媒体出示武则天的图片以及她登基的基本情况,并强调,她是中国历史上唯一的女皇帝,后从政治、经济,文教三个方面来介绍介绍武则天在位期间的统治措施,指出,武则天在位期间唐朝经济文化得到了很大的发展,但历史上对于她的评价褒贬不一,争论很大,展示三则材料,让学生阅读材料并尝试评价武则天,引导学生站在历史的角度一分为二的评价历史人物,让学生明白,尽管武则天狠心毒辣,但是总的来说,她做出的贡献是不可否认的。

最后,多媒体出示郭沫若对武则天的评价“治宏贞观,政启开元”让学生自主理解该评价的意思并指出,这里的“贞观”就是指“贞观之治”而“开元”就是我们接下来将要学到的“开元盛世”由此引出下一部分的主要内容,为接下来的学习做铺垫。

三、开元盛世

多媒体出示唐玄宗的图片以及简介,带领学生简要了解唐玄宗,并强调:唐玄宗是唐朝在位最长的皇帝,后出示一张关于唐玄宗在位期间改革措施的表格,让学生阅读课本找出空格中应该填充的内容,后由教师带领将表格进行填充,通过表格的形式来总结改革措施,条

理更加清晰,便于学生理解记忆,接下来出示两则关于叙述唐玄宗统治时期国家政治经济文化发展的材料,让学生阅读材料,从材料的描述中感受唐玄宗时期唐朝的繁荣发展,并指出唐玄宗时期唐朝国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”

课堂小结

本课的课堂小结我选择采用表格的方式来呈现,通过引导学生完成表格的填充,来帮助学生理清本课的知识主线,加深学生对于本课的巩固记忆。

八、板书设计。