追寻美术家的视线

- 格式:docx

- 大小:2.01 MB

- 文档页数:4

《追寻美术家的视线》说课稿一、教学内容本课选自人教版八年级下册《追寻美术家的视线》。

本节课主要让学生了解美术家的创作视角,通过欣赏不同时期、不同风格的美术作品,引导学生认识美术作品的形式美,培养学生的审美能力和创新精神。

二、教学目标1. 让学生了解美术家的创作视角,提高审美能力。

2. 培养学生欣赏美术作品的能力,激发创新精神。

3. 增进学生对美术学科的认识,培养学习兴趣。

三、教学难点与重点重点:欣赏不同时期、不同风格的美术作品,认识美术作品的形式美。

难点:如何引导学生把握美术家的创作视角,培养学生的审美能力和创新精神。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、美术作品图片、画册等。

学具:笔记本、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入:以一幅具有视觉冲击力的美术作品引发学生兴趣,询问学生对作品的感受,从而引出本课主题《追寻美术家的视线》。

2. 欣赏与分析:展示不同时期、不同风格的美术作品,引导学生从形式、内容等方面进行分析,认识美术作品的形式美。

3. 实践与探讨:让学生分组讨论,每组选择一幅作品,分析美术家的创作视角,并尝试用自己的语言描述。

4. 创作与展示:学生根据讨论的结果,进行美术创作,展示自己的作品,并分享创作心得。

六、板书设计板书内容:1. 美术家的创作视角2. 美术作品的形式美3. 学生的创作展示七、作业设计1. 请学生选取一幅喜欢的美术作品,分析美术家的创作视角,并用自己的语言描述。

答案:略2. 请学生尝试创作一幅美术作品,展示自己的审美能力和创新精神。

答案:略八、课后反思及拓展延伸本节课通过欣赏不同时期、不同风格的美术作品,让学生了解美术家的创作视角,培养学生的审美能力和创新精神。

在教学过程中,要注意关注学生的个体差异,给予每个学生充分的鼓励和指导,提高他们的自信心。

同时,可以结合课后作业,让学生进一步巩固所学内容,提高实践能力。

拓展延伸:可以组织学生参观美术展览、博物馆等,让学生更多地接触美术作品,提高他们的审美能力。

高中美术鉴赏第一课-追寻美术家的视线(总1页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一课追寻美术家的视线——美术家表现世界的独特方式教案教学程序:一、提问:大家同学有没有看过电视、电影、照片,还有美术作品吗?导入主题:平时看到的电视、电影、照片、美术作品其实都是通过导演、摄影家、美术家通过他们的表现手法、他们的实现来给我们看到他们所展示的图像。

(补充,这些图像未必是我们日常所见、未必是现实,只是表现者的看法。

)二、提问:我们平常最直观的感官如何感受的(肢体接触、眼看、耳听、嗅觉、嘴尝。

)引出问题:那么在远方的文化,我们没有去过的地方,我们可以如何理解当地?答:(看电视、照片、网站介绍、别人介绍。

)引出问题:那么我们每个人看到的东西,在各人眼里都是一样的感觉吗?答:(不一样,我们总会带着各人主观的想法来感受形容外界的事物,而每个人的感觉各异。

)三、导入分析美术作品的情感投射,不同时代不同社会文化的艺术家视觉不一样。

欣赏课例——《手与镜面球》埃舍尔(荷兰),让学生尝试分析作者的视线是否与我们一样。

1、图片导入《月华图》+《星空》提问:画面表现的是什么场景和我们平时感受或者记忆中的夜晚有何不同提问:我们经历这么多个夜晚,为何有一个特殊的夜晚会被我们记住?小结——特定的情绪、情节会影响我们对夜晚的感受。

2、分析对比课例——形式语言的特点(相同点、不同点)小结:艺术家分别处在的环境和生活背景,油画与国画都是传统画种,所以表现语言差异是历史地域差异形成的;分别用自己传统的基础上创造了属于自己的语言和意境。

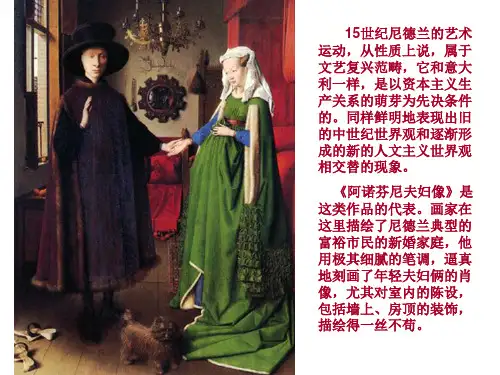

四、对比同一题材不同表现——相似题材不同表现请学生分析《阿诺芬尼夫妇像》+《高士图》;《草地上的午餐》与《乡间音乐会》;《圣母子》+《小考佩尔圣母》(对于同一题材,即便同一时代只要地域不同,艺术家的着眼点也会不一样,由于艺术家各人特质不同,在表现相似题材时,会有意识地克制自己的视线在画面中呈现。

追寻美术家的视线

教材分析:

本课是高一欣赏课的第三章第一节追寻美术家视线的教材。

本课讲的是三大部分:情感的投射《月华图》和《星夜》强调个人态度和心理感受的不同;《最后的晚餐》同一题材不同画家的不同表现进行对比;相似题材的不同表现《阿诺芬尼夫妇像》和《高士图》反映的是文化、社会方面的差异,也即对婚姻的不同看法说明的是不同文化处理相似题材的情况。

我们在观看的时候其实是在追寻艺术家的视线,而艺术家则透过他的视线向我们展现了他对事物的看法。

世界精彩分呈一旦我们能寻找到艺术家的视线,其实就叩开了欣赏美术作品的大门。

教学目标:

理解美术家独特的审美眼光和表达方式;认识文化背景艺术个性等因素在美术创作中的作用以及对美术家创作的影响;在此基础上鼓励学生从自己的审美角度出发来看待世界和事物;用适当的手段把自己对某些特定事物的看法和感受表达出来。

教学重点难点:

1、美术作品对相同题材的不同处理表现形式以及这种差异的文化含义。

2、解读美术家观察和表现世界的独特方式。

教学策略:

思路:多角度对比→比较分析鉴赏→分析经典→实践体验→交流理解

方式:直观演示、动手绘画分析研讨、课堂讲解等形式相结合。

教学过程:。

《追寻美术家的视线》说课稿尊敬的各位评委、老师们:大家好!今天我说课的题目是《追寻美术家的视线》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《追寻美术家的视线》是高中美术鉴赏模块中的重要内容。

本节课旨在引导学生通过对不同美术家作品的分析和比较,深入理解美术家独特的观察视角和表现方式,从而提高学生的艺术鉴赏能力和审美素养。

教材选取了多幅具有代表性的美术作品,涵盖了绘画、雕塑等多种艺术形式,为学生提供了丰富的视觉素材。

通过对这些作品的研究,学生能够了解到美术家在创作过程中如何受到个人经历、文化背景、时代环境等因素的影响,进而形成独特的艺术风格和表现手法。

二、学情分析授课对象是高中学生,他们在之前的学习中已经积累了一定的美术知识和鉴赏经验,但对于美术家的创作思路和观察视角的理解还相对较浅。

这个阶段的学生具有较强的好奇心和求知欲,具备一定的自主学习能力和探究精神,但在分析和理解复杂的艺术作品时可能还需要教师的引导和启发。

三、教学目标1、知识与技能目标学生能够了解美术家观察视角的多样性和独特性。

学会分析美术作品中所体现的美术家的视线和情感表达。

2、过程与方法目标通过对不同作品的观察、比较和分析,培养学生的图像识读能力和审美判断能力。

引导学生运用自主探究、小组讨论等方式,提高合作学习和问题解决的能力。

3、情感态度与价值观目标激发学生对美术作品的兴趣和热爱,提升对艺术的敏感度。

培养学生尊重多元文化和艺术个性的意识。

四、教学重难点1、教学重点分析美术家独特的观察视角和表现方式。

理解美术作品中所蕴含的情感和思想。

2、教学难点引导学生从美术家的角度去思考和欣赏作品。

帮助学生突破自身的思维局限,理解不同文化背景下美术家的创作意图。

五、教法与学法1、教法直观演示法:通过多媒体展示丰富的美术作品,让学生直观地感受美术家的视线和表现手法。

问题引导法:设置一系列有针对性的问题,引导学生思考和探究。

《追寻美术家的视线》教学设计教学目标:理解美术家独特的审美眼光和表达方式,认识文化背景、艺术个性等因素在美术创作中的作用以及对美术家创作的影响;在此基础上,鼓励学生从自己的审美角度出发来看待世界和事物,并用适当的手段把自己对某些特定事物的看法和感受表达出来。

教学重点与难点:重点:引领学生通过对作品表现方式的独特性探究,追寻美术家不同的视线,以及文化背景、艺术个性等因素对美术家主观因素的影响。

难点:如何让学生认识到作品的表现方式与美术家主观因素的内在联系。

教学建议:本课主要通过比较的方法来揭示美术作品相同和不同的地方,以此来了解美术家观察和表现世界的不同方式。

图片之间的比较仅仅是手段,最终需要落实到“美术家的视线”这个基点上来。

引导学生体会画面的情感内涵,并且把这种情感内涵的把握跟形式分析紧密联系起来。

形式分析是一种非常理性的行为,而对画面情感内涵的把握却更多地需要依靠知觉。

教师应该把知觉把握放在第一位,逐步引导学生来进行画面的形式分析。

教学课时:1课时教学流程:1、导入新课以摄影师拍摄时呈现出的各种各样不同的姿势图片导入。

Q:为什么摄影师在拍摄时会呈现各种姿态?为了追求独特的视角,独特的表现事物、世界的方式。

不仅摄影师,画家、雕塑家等等美术家都有着自己表现世界的独特的方式。

导入课题:追寻美术家的视线——美术家表现世界的独特方式一、不同的时代,不同的《最后的晚餐》最后的晚餐是一个平常的题材,和其他圣经故事一样,经常被用来装饰教堂和修道院。

《最后的晚餐》取材于新约全书,在逾越节的一个晚上,耶稣预知他的死期将临,和他的十二个门徒在一起进晚餐。

1、中世纪《最后的晚餐》:基督教成了封建统治的有力工具。

中世纪美术被称作“基督教美术”,充满神性。

2、达芬奇《最后的晚餐》:文艺复兴时期,提倡人文主义,提倡人性的解放。

3、达利《最后的晚餐》:一战结束后,整个欧洲,经济萧条、世态炎凉,人民生活困苦,整个社会弥漫着强烈的厌世、悲观的情绪。

第一课追寻美术家的视线-湘美版美术鉴赏教案一、教学内容和目标本节课程主要是针对初中学生开展,通过引导学生了解和掌握湘美美术的起源、发展,了解作品中蕴含的人文精神和历史背景,顺着美术家的视线,感受他们对世界和生活的独特见解,提高学生的美术鉴赏能力和文化素养。

本节课程的教学目标包括:1.知道湘美美术的起源和发展,了解其代表性艺术家;2.能够理解湘美美术作品的思想内涵和历史背景,分析作品的艺术特点;3.掌握基本的美术鉴赏方法,如线、形、色、背景等;4.提高学生的文化素养、审美意识和美术鉴赏能力。

二、教学方法和策略本节课程以课堂讲授为主,辅以图片和视频,通过语言文字、视觉形象等多维度引导学生深入体验湘美美术的精神内涵,感受湘美艺术家对美的追求,提高学生的审美能力和鉴赏能力。

本节课程的教学方法包括:1.课堂讲授:讲述湘美美术的起源、发展和代表性艺术家;2.形象教学:使用图片和视频等多媒体资料,向学生展示湘美美术作品的艺术魅力,引导学生发现作品中蕴含的人文精神和审美价值;3.互动体验:通过讨论、交流等互动方式,激发学生的想象力和创造力,开展美术创作和实践活动,从而提高学生的美术鉴赏能力和文化素养。

三、教学内容和方法的实施1. 湘美美术的起源和发展湘美美术是中国现代美术中的一支重要流派,在上世纪20年代产生,以湖南为中心,以艺术复兴、创造性写生、现代派等艺术思潮为特征。

湘美美术是中国新文化运动中的一部分,受到西方现代艺术和中国传统文化的影响,表现了湖湘地区的文化特点和民族精神。

在授课过程中,通过讲述湘美美术的起源和发展,介绍代表性艺术家的生平和艺术成就,让学生对湘美美术有初步了解和认识,增强学生对学习美术的兴趣和信心。

2. 湘美美术作品的鉴赏湘美美术作品具有独特的思想内涵和艺术特点,需要学生了解和掌握基本的美术鉴赏方法。

2.1 线的运用线是构成美术作品的基本元素,湘美美术作品中的线条表现手法多样,运用灵活。

通过展示作品中线的运用,提高学生发现并理解线的表现力和艺术特点,从而提高学生的美术鉴赏能力。

第一课《追寻美术家的视线》学情分析:我校高一学生大部分来自农村中学,基础比较薄弱,对中西方传统美术作品的了解不是很深,对视觉艺术作品的特点和内在规律也不一定有深入把握,所以要引导他们仔细观察作品,尽可能获得多的信息,养成良好的读解美术作品的习惯和形式感悟能力,并能够用语言文字将自己的理解用较为专业的美术术语表达出来。

效果分析:本节课课堂效果一开始不是很理想,课堂气氛不够活跃,讨论成果不理想。

原因有:1、学生今天刚刚重新分班,学生之间不够熟悉,课堂气氛沉闷,缺乏活力。

2、本节课主要解析艺术家的个人主观因素,而学生对这些艺术家知之甚少,各个环节的活动比较吃力。

通过课堂讲解学习,到后期解读学生及老师作品时效果要好的多。

总之学生通过学习基本明确了如何从一幅作品的鉴赏中解读艺术家的个人主观因素,以及解读前要对艺术家有基本的了解等必要知识。

第一课《追寻美术家的视线》教学材料分析:教材提供了四组可供比较的美术作品,每组中的两件作品处理的是大致相同的母题,即夜晚、婚姻和家庭生活、圣母、聚会。

第一、二组作品要说明的是不同文化处理相似题材的情况。

其中的作品分别来自中国和西方,突出的是文化之间的差异。

这种差异有个人的,也有社会的。

拉斐尔是意大利文艺复兴时期的重要画家,他的作品讲究构图的完美,人物也是高度典型化、理想化的。

圣母形象是他最拿手的题材之一。

德国画家丢勒主要是属于北欧的绘画风格,其主要特点是追求细节的高度真实。

乔尔乔内和提香是意大利文艺复兴时期“威尼斯画派”的画家,他们的《乡间音乐会》表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调。

印象派画家马奈吸收了这幅画的某些因素和特点,创作出《草地上的午餐》,却引起轩然大波,受到“有伤风化”的指责。

究其原因,可能是:一、马奈把这样的聚会描绘成了当时资产阶级日常生活的现实场景,“仙女”裸体可以不受指责,而现实生活中的女裸体却是不雅观的;二、《乡间音乐会》中的女子的视线没有和观众对接,她们没有意识到有人在看她们,而马奈画中裸体女子却看着观众,明明知道别人在看她,却毫无羞涩。

湘教版高中美术第三单元第一课《追寻美术家的视线》教学案例分析【美术鉴赏教学案例】:教学课题:第三单元《灿烂的美术世界》第一课《追寻美术家的视线》教材版本:普通高中课程标准实验教科书《美术鉴赏》,湖南美术出版社出版教学模块:美术鉴赏教学对象:高一学生课业类型:鉴赏与绘画课时安排:1 课时。

教学目标:①理解美术家独特的审美眼光和表达方式;认识文化背景、艺术个性等因素在美术创作中的作用以及对美术家创作的影响。

②鼓励学生从自己的审美角度出发来看待世界和事物,并用适当的手段把自己对某些特定事物的看法和感受表达出来。

③了解美术家观看、认识世界的不同方式及其在作品中的反映;学会从形式入手深入领会美术作品的意义;培养自己的审美眼光和探索、创造精神。

④正确理解和分析美术家是怎样用美术语言来表现情感,展现个人的艺术个性、风格和流派,以及对人生炎凉的态度。

教学重点:美术作品对相同题材的不同处理、表现形式,以及这种差异的文化含义。

教学难点:难点在于图片之间的比较仅仅是手段,最终需要落实到“美术家的视线”这个基点上来。

教学切入点:用《月华图》和《星月夜》这两件作品的比较切入课题。

教学策略:直观演示、比较、讨论与课堂讲解相结合教学对象分析:我校高一学生大部分来自农村中学,基础比较薄弱,对中西方传统美术作品的了解不是很深,对视觉艺术作品的特点和内在规律也不一定有深入把握,所以要引导他们仔细观察作品,尽可能获得多的信息,养成良好的读解美术作品的习惯和形式感悟能力,并能够用语言文字将自己的理解用较为专业的美术术语表达出来。

教学材料分析:教材提供了四组可供比较的美术作品,每组中的两件作品处理的是大致相同的母题,即夜晚、婚姻和家庭生活、圣母、聚会。

第一、二组作品要说明的是不同文化处理相似题材的情况。

其中的作品分别来自中国和西方,突出的是文化之间的差异。

这种差异有个人的,也有社会的。

拉斐尔是意大利文艺复兴时期的重要画家,他的作品讲究构图的完美,人物也是高度典型化、理想化的。

第三单元第一课《追寻美术家的视线》- 教案立意目标通过本课的学习,学生们应该能够了解到美术家的视角和对美的理解;并且通过学习美术家们的画作,培养学生的审美意识和写作能力。

教学重点1.理解美术家的视角和对美的理解;2.分析美术家的画作,学生能够提炼出美术家的思想和特点;3.培养学生的审美意识和写作能力。

教学难点1.学生对于美术家的思想和特点的提炼;2.学生对于画面的分析和写作。

教学方法1.课堂讲解和教师提问;2.分组讨论,组内交流;3.文本阅读,分析文章和画作。

教学过程第一步:导入1.教师让学生们通过一个小游戏了解到美术家们的视角是如何不同的。

2.教师以一张画作为例,让学生说出对于画作的第一印象。

第二步:学习1.教师给学生们分配任务,每组学生在规定的时间内阅读一篇与美术家相关的文章,并写下各自对于美术家视角的理解和提炼出美术家的思想和特点。

2.分组讨论,组内交流学生们的理解。

3.教师以美术家的画作为例,通过教师讲解和学生分析,介绍美术家的思想和特点。

\t\t\t4.学生们现场选择一幅美术家的画作分析,并且以此为材料,编写一篇文章。

第三步:教师让学生们自己本节课的学习收获,并用自己的语言答题。

作业学生们需要完成分析文章,编写文章的任务。

笔记学生们需要将学习过程中的重点内容记在笔记中。

本课目的在于让学生们了解美术家对于美的理解,以培养学生的审美意识和写作能力。

通过阅读和分析文章,以及对于美术家的画作进行分析和写作,教师可以督促学生们对于知识的掌握和理解,从而提升学生的综合素质和学习意愿。

美术鉴赏第三单元第一课追寻美术家的视线参考教案发布者:牛牛创作者:牛牛来源:原创点击:144 时间:2007-09-27 15:40:06 参考教案教学目标了解美术家观看、认识世界的不同方式及其在作品中的反映;学会从形式入手深入领会美术作品的意义;培养自己的审美眼光和探索、创造精神。

教学重点美术作品对相同题材的不同处理、表现形式,以及这种差异的文化含义。

教学策略直观演示、比较、讨论与课堂讲解相结合。

课时安排1课时。

课时准备教师:多媒体教具和相关图片。

学生:作业纸、钢笔或圆珠笔。

教学程序一、导入图片欣赏《月华图》和《星夜》:思考与讨论:1.把握画面的情感内涵画面表现的是什么场景?和我们平时感受或记忆中的场景有什么不同?(可以让学生闭上眼睛想像自己印象最深的一个夜晚的场景,然后尝试口头描绘出来。

引导学生思考:夜晚是一种必然的、客观的现象,但是为什么每个人对夜晚的感受不一样?我们经历了千千万万个夜晚,为什么只有这一个特殊的夜晚被记住?特定的情绪怎样影响我们对夜晚的感受?)思考提问:如果让你来画一幅以“夜”或“月夜”为题的作品,你打算怎么画?2.画面的形式分析两幅图片在形式语言上各自有什么特点?相同点:表现夜晚的景象,透露出艺术家的主观情感不同点:材质水墨;油画构图空虚;饱满笔触轻松;急促、运动感色彩单纯;丰富意境孤寂、冷漠;狂躁不安……3.为什么会有这种差异?两位艺术家分别处于什么样的生存环境和生活背景之中?(油画和国画都是传统的画种,我们之间表现语言的差别是历史地形成的。

但两位艺术家在传统的基础上创造了自己的语言和意境,使之成为表达自己特殊情感的工具。

)小结:面对同样的主题,美术家从自己的角度出发,可以有许多不同的表现方式。

二、分组讨论现在需要同学们自己分析一下相同或相似主题的不同表现方式。

1.分组:第一组:《阿诺芬尼夫妇像》、《高士图》;第二组:《小考佩尔圣母》(拉斐尔)、《圣母子》(丢勒);第三组:《草地上的午餐》、《乡间音乐会》。

(第三单元)第一课追求美术家的视线教学目标:了解美术家观看、认识世界的不同方式及其在作品中的反映;学会从形式入手深入领会美术作品的意义;培养学生的审美眼光和探索、创造精神。

教学重点:对相同或者相似题材的美术作品的处理、表现形式以及作品内蕴含着画家的情感。

教学策略:直观演示、比较、讨论与课堂讲解相结合教材分析:教材提供了4组可供比较的美术作品,每组中的2件作品处理的是大致相同的母题,即夜晚、婚姻和家庭生活、圣母、聚会。

艾舍尔的《手与球面镜》可以作为一个引子,导入课程。

这件作品既具有趣味性,又包含着一定的哲理。

例如,它可以使美术跟日常生活联系起来。

可以通过镜子,尤其是哈哈镜来引导学生认识到,他们所面对的现实和日常事物,其实可以通过一些特殊的视点和眼光来观看,并获得意想不到的效果。

美术作品的创作其实就类似于这样一种机制和过程。

第一、二组作品要说明的是不同文化处理相似题材的情况。

其中的作品分别来自中国和西方,突出的是文化之间的差异。

这种差异有个人的,也有社会的。

第一组作品强调个人态度和心理感受的不同。

金农是清代画家,扬州八怪之一,其《月华图》表现了一种孤寂、静谧、清冷的意境,也具有某种自许清高、反抗世俗的意味;凡·高是后印象派画家之一,其《星夜》表现了他内心的躁动不安。

第二组作品反映的是文化、社会方面的差异,也即对婚姻的不同看法。

课文已经对画面内容进行了分析。

教学中可以稍加延伸和拓展。

例如,从构图上看,阿诺芬尼夫妇是画面的绝对主体,而梁鸿、孟光只是山水环境的一部分;后者在表现婚姻和谐的同时,也反映了一种隐逸山林的理想。

拉斐尔是意大利文艺复兴时期的重要画家,他的作品讲究构图的完美,人物也是高度典型化、理想化的。

圣母形象是他最拿手的题材之一,具有一种雍容华贵、圣洁端庄的美。

德国画家丢勒虽然吸收了一些意大利的绘画因素,但主要属于北欧的绘画风格,其主要特点是追求细节的高度真实。

乔尔乔内和提香是意大利文艺复兴时期“威尼斯画派”的画家,他们的《乡间音乐会》表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调,也是当时人所向往的“田园生活”。

色彩:单纯;丰富意境:孤寂、冷漠;狂躁不安……小结:面对同样的主题,美术家从自己的角度出发,可以有许多不同的表现方式。

这组作品主要强调个人态度和心理感受的不同。

请学生闭上眼睛想像自己印象最深的一个夜晚的场景,并把想想中的夜空画出来。

教师评价解析(二)、学生分析作品《阿诺芬尼夫妇像》,完成“思考与交流”。

请学生作答。

从这些象征含义可以看出扬.凡.爱克和当时人大致的婚姻观念 ----- 神圣。

展示《高士图》,画家眼中的中国婚姻所体现的是什么?梁鸿、孟光只是山水环境的一部分;在表现婚姻和谐的同时,也反映了一种隐逸山林的理想这组作品反映的是文化、社会方面的差异,也即对婚姻的不同看法。

从构图上看,阿诺芬尼夫妇是画面的绝对主体,而。

这种差别,从某种程度来说,其实也正是基督教与中国儒家文化的差别。

三、分组讨论现在请同学们自己分析一下相似主题的不同表现方式。

引导学生欣赏《草地上的午餐》和《乡间音乐会》。

(播放课件)乔尔乔内和提香是意大利文艺复兴时期“威尼斯画派”的画家,他们的《乡间音乐会》表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调,也是当时人所向往的“田园生活”。

印象派画家马奈吸收了这幅画的某些因素和特点,创作出《草地上的午餐》,却引起轩然大波,受到“有伤风化”的指责。

马奈以女模特取代了乔尔乔内、提香的仙女,体现了艺术家对主题的创造性改变;而以游移不定的视线取代了那种偶然而来的视线,这种克制使得画面的意味显得颇为复杂,更是视觉上的突破。

2.讨论内容:《草地上的午餐》马奈聚会1863 法国引起轩然大波,受到“有伤风化”的指责。

《乡间音乐会》乔尔乔内、提香聚会约1505—1511 意大利表现的是一种浪漫、享乐、诗意的情调,也是当时人所向往的“田园生活”。

3.全班交流:请同学们将小组比较的内容归纳整理,形成口头报告,向全班发表;教师加以适当的讲解。

四、拓展与延伸:1、学生摄影作品展示欣赏一下我们的同学的作品,探究一下作者所要表达的观念是什么?并进行验证2、探究一下老师所要表达的是什么?并进行验证五、课堂小结本课主要通过比较的方法来揭示对同一事物,由于时代背景,文化背景,人生经历,创作时的心情不同,艺术家是如何展现其艺术家的视线的,以此来了解美术家观察和表现世界的不同方式。

追寻美术家的视线 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

追寻美术家的视线

课题:追寻美术家的视线

教科书:湖南美术出版社普通高中课程标准实验教科书

班级:高一(1)班

课类型:欣赏课

课时:1课时

教学目的:

1.知识与技能目标:了解美术家观看,认识世界的不同方式及其在作品中的反映;学会从形式上深入领会美术作品的意义。

2.过程与方法目标:比较分析鉴赏-—分析经典--交流理解

3.情感态度与价值观目标:培养审美眼光和探索创造精神。

教学重点:

美术作品对相同题材的不同处理,表现形式,以及这种差异的文化含义。

教学难点:

解读美术家观察和表现时间的独特方式。

教具准备:

多媒体课件

学具准备:

笔,笔记本

教学过程:

(一)导入新课:

师:展示图片《手与秋面镜》,这是画家埃舍尔的铜版画作品。

这是一幅很有特色的作品,同学们,你们说到底是艺术家用手拿着球面镜还是镜中的人在观看艺术家呢

生:艺术家用手拿

师:很显然我们在欣赏着幅作品时,是在追寻着艺术家的视线,而艺术家则透过他的视线向我们展现了他对事物的看法。

但是,他展现出来的跟我们平时看到的又不一样。

正是因为在观察事物时都会带有个人的主观因素在里面,所以同一个物象在不同的眼里会呈现出不同的面貌。

比如我跟张三看李四,我们两个人看李四的眼光又是不一样的。

我们在观赏一幅美术作品,虽说是在追寻艺术家的视线,其实是在探究艺术家的个人主观因素,一旦解读到艺术家的个人主观因素,也就找到了艺术家的视线,叩开了欣赏美术作品的大门。

所以这节课让我们一起来追寻美术家的视线。

(板书课题)

展示图片金农的《月华图》和梵高的《星空》明月总是在晴朗的夜晚照亮了大地,然而在每个人的眼里,感觉并不一样。

这两幅作品分别是清代画家金农和荷兰画家梵高的作品。

现在请同学们尝试下运用我们曾经学过的形式鉴赏和比较式鉴赏的方法来鉴赏下这两幅作品。

它们有什么共同点,而又有什么不同的地方

生:他们共同的地方都是表象夜晚的景象来抒发艺术家的主观情感。

不同的地方

是金农的《月华图》是水墨画,构图很空,用色单一。

而梵高的《星空》是一幅油画,构图饱满,色彩丰富。

这两幅作品有着很明显的对比。

师:那从画面上我们能看得出画家当时是怎么样的心情吗

生:孤寂,狂躁不安

师:为什么会有这种差异是否跟画家的生存环境和生活背景有关

生:有,一个生活在中国古代,而一个生活在西方,两个人的生活时代和文化背景有很明显的不同。

师:金农是清代的画家,扬州八怪之一,他所画的《月华图》月亮中央隐隐约约的像是玉兔在捣药,似乎与中国的古老传说有关,表现了一种孤寂,静谧,清冷的意境,也具有某种自许清高,反抗世俗的意味。

而梵高,后印象派画家之一,他表现的夜空像面包圈形包裹的星星与月亮的周围是一些漩涡在流动似乎是大气在运动。

这幅作品表现了他内心的躁动与不安,我们知道那时梵高的精神有点问题,所以他的作品也表现出了他当时的那种心理状态,绝望的恐怖。

对待天空这样遥不可及的事物只有通过想象和自己的理解来描述,那么对待身边习以为常的婚姻家庭话题,不同是时代不同社会文化中的艺术家又是如何表现的呢下面让我们来欣赏这两幅作品《阿诺芬妮夫妇像》和《高士图》现在请同学们从主题,创作时间,所属国家,材质,色彩等方面去比较一下这两幅作品。

生:都是描述婚姻的主题。

《阿诺芬妮夫妇像》是尼德兰画家扬凡爱克在1434年创作的一幅油画作品,整个画面色彩丰富。

《高士图》则是中国五代的画家卫贤用绢创作的中国画作品。

色调单一。

师:为什么会有那么大的差别呢在《阿诺芬妮夫妇像》里,处处都是象征之物,似乎在见证这一仪式的庄重,仿佛是基督在向你讲述神圣的婚礼。

这幅画究竟用了多少的象征手法,我们可以来看书本58页上面的思考与交流,我们可以尝试来填一填生:

师:我们又来看下在中国五代的画家里,描绘的环境则是高山巍峨,花树葳栎,梁鸿,孟光夫妇“举案齐眉”,展现了儒家“夫唱妇随”的场景。

一个是基督教文化,而一个是中国的儒家思想,正是因为不同的思想文化下的画家对相同的主题而表现不同的形式。

但是,如果是同一题材,又是相同的时代,你说表现的作品会是一样的吗

生:不一样

师:我们来看下这两幅作品,都是表现圣母与子,相同的主题而不同的表现。

拉斐尔是意大利文艺复兴时期的重要画家他的作品讲究构图的完美,人物也高度典型化、理想化的。

圣母形象是他最拿手的题材之

一,具有一种雍容华贵、圣洁端庄的美。

在他的眼里就如附件乡间的母子,只是头上多了一个光环而已。

而德国画家丢勒,虽然吸收了一些意大利的绘画因素,但主要属于北欧的绘画风格,其主要特点是追求细节的高度真实。

在画家丢勒眼中的圣母微胖而俊朗,圣子手拿着苹果的姿势跟他笔下的夏娃如出一辙。

所以说就算是同一时代,只要地域不同,不同的画家所看的东西就会不同,就算是同一个画家,每次画的同一个

作品也是会有差别的。

因为每个人在看待东西时会随着环境,时间,心情的变化而变化。

我们又来看看相似的题材有什么不同的表现。

展示图片法国马奈《草地上的午餐,和意大利提香的《乡间音乐会》

这是两幅相似的题材,但是由于艺术家个人的特质不同,在表现相似题材是会有意识地克制自己的视线在画面中呈现,让观众产生不同程度的悬念,从而使作品在审美上呈现出千变万化的面貌。

我们看《草地上的午餐》在马奈的笔下,是裸体女子在观看着马奈呢还是马奈在观看裸体女子还是审美都不是。

而且在不远处的小河里,那看起来既在画中又不在画中洗澡的姑娘,她年轻的身体在葱茏草木的映衬下,显得格外迷人。

我们再来看下书本第59页的这两幅雕塑作品《地中海》和《斜倚的女人体》。

法国雕塑家马约尔特别注重雕塑的体积感和形体的厚重感,造型语言概括简练,注重整体精神。

而英国雕塑家亨利.摩尔善于把不同的形体汇集在一起,赋予形象新的内涵。

我们认真比较一下这两幅作品,,看看它们是如何展示艺术家的不同视线生:一个比较瘦美,另一个显得很粗犷。

师:这两件作品的题材都是女人体,但艺术家的“视线”也就是着眼点,或(主观处理方式)却很不相同。

马约尔的作品强调人体的丰满和健壮,而且有一种沉思内省的气质,他是借这样一位女性----母亲的形象来象征地中海,因为地中海也是西方文明的摇篮。

亨利.摩尔的作品更为抽象,基本上就是一种形体的组合,体块很有力度,此外还有一些原始雕塑的因素。

这种比较不一定要得出一致的结论,关键是要了。