第3课 古代商业的发展-一轮复习

- 格式:ppt

- 大小:821.00 KB

- 文档页数:5

第3课古代商业的发展一、古代商业发展的表现(一)原始社会1.以物易物的商品交换(二)商周时期1. 工商食官。

2.职业商人出现。

3.最早的货币。

(三)春秋战国1.商业繁荣。

2.官府控制商业局面被打破。

3.商人地位提高。

4.战国商鞅变法“重农抑商”。

(四)秦汉1.重农抑商。

2.商业发展艰难。

3.经商时间、地点受限。

4.丝绸之路。

(五)隋唐1.重农抑商。

2.经商时间、地点受限。

3.都市商业。

4.农村集市贸易发展。

5.柜坊、飞钱、邸店出现。

6.丝绸之路。

7.市舶使专管外贸。

(六)两宋1.商业经济空前繁荣。

2.商业环境宽松,打破坊市界限。

3.商品种类增多。

4.出现纸币交子。

5.商税收入成为政府重要财源。

6.海运发达,商税成国家财政收入重要来源。

7.各族政权之间的边境贸易(榷场)发达。

8.广告业繁荣和娱乐场所瓦肆。

(七)元朝1.大都成为国际性商业大都会。

2.泉州,世界第一大港。

(八)明清1.城镇商业繁荣。

2.农副成品进入市场成为商品。

3.区域间长途贩运贸易发展较快。

4.货币的作用越来越大。

5.商帮出现。

6.闭关锁国(广州十三行)。

7.资本主义萌芽出现。

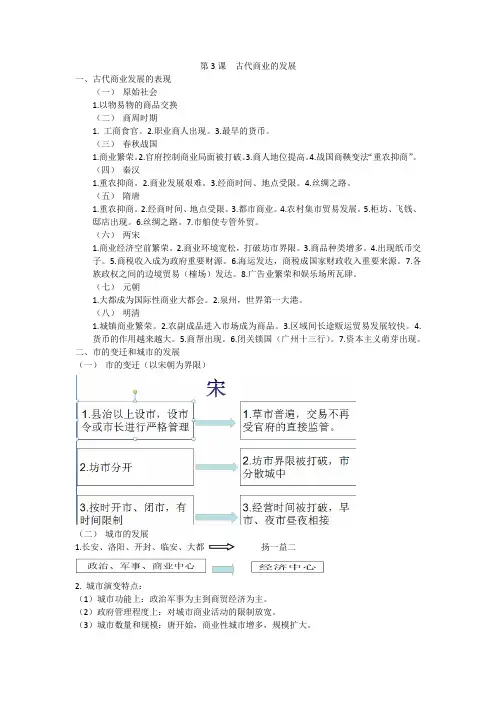

二、市的变迁和城市的发展(一)市的变迁(以宋朝为界限)(二)城市的发展1.长安、洛阳、开封、临安、大都扬一益二2. 城市演变特点:(1)城市功能上:政治军事为主到商贸经济为主。

(2)政府管理程度上:对城市商业活动的限制放宽。

(3)城市数量和规模:唐开始,商业性城市增多,规模扩大。

(4)城市布局:与经济中心南移相联系。

(5)影响上:城市商品经济的发展,影响市民价值观念和生活方式变化。

三、官府控制下的对外贸易(一)发展概况(二)方式1.正常的商人贸易2.朝贡贸易(1)含义:通过朝贡与赏赐完成交易。

(2)目的:宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

(3)特点:厚往薄来、倍偿其价。

问题探究:1.影响中国古代商业发展的因素有哪些?政策、市场、商人、货币(金融)、交通、环境、发展基础(农业、手工业)。

第3课古代商业的发展提高。

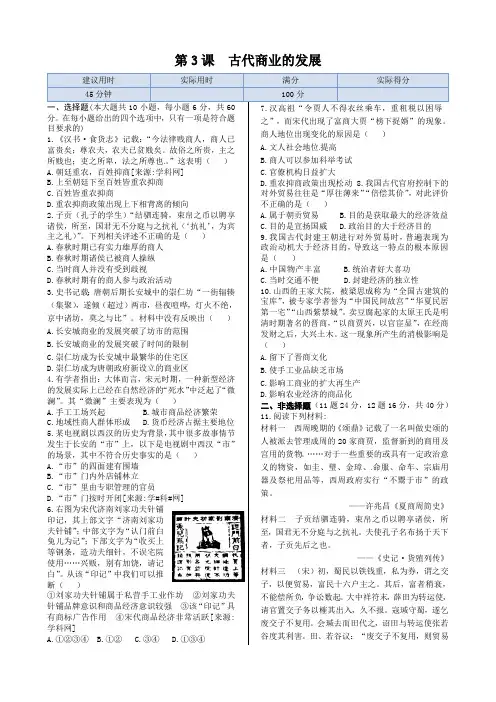

①刘家功夫针铺属于私营手工业作坊②刘家功夫针铺品牌意识和商品经济意识较强③该“印记”具④宋代商品经济非常活跃[来源:进合材料三和教材内容分析说明纸币是怎样产答案与解析1.D 材料的意思是当今社会虽然法律轻视商人,但商人实际上已经富贵了;法律尊重农民,但农民事实上却已经贫贱了。

所以一般人看重的,正是君主所轻贱的;一般官吏所鄙视的,正是法律所尊重的。

A项所说的朝廷重农对应的是材料中的“尊农夫”,但从材料“俗之所贵”可知,百姓并不抑商;B项中朝廷、百姓皆重农抑商与材料不符;C项说法太绝对,材料反映的只是一种比较普遍的社会现象,故只有D项符合题意。

2.B 本题考查理解分析能力。

“结驷连骑,束帛之币以聘享诸侯”反映了春秋时期已有实力雄厚的商人,并有大商人参与政治活动的史实;“国君无不分庭与之抗礼”说明当时商人尚未受到歧视,而B项表述与材料内容不符。

3.D 材料只是反映了崇仁坊的繁荣,而未反映出其是唐朝政府新设立的商业区。

4.B 本题考查对宋元时期经济发展特点的理解。

根据题干提供的信息和所学知识分析,“微澜”应该是指区别于自然经济的新特点,宋元时期经济发展的新特点是商品经济活跃。

5.B 宋朝以前的县治以上的城市,在特定位置设市,市的四周有围墙,设市长或市令管理,按时开市、闭市。

由此可知A、C、D三项符合历史事实。

6.A 本题要求从图中获取准确的历史信息,旨在考查读图、识图和理解能力。

此“印记”蕴涵着丰富的历史信息,它实际上是商品商标,上面的文字内容还具有广告作用。

“商标”和“广告”的出现反映了宋代商品经济活跃,同时也反映出私营手工业者品牌意识和商品经济意识较强。

[来源:学科网ZXXK]7.D 题干材料表明汉高祖实行“抑商”政策,而宋代“榜下捉婿”现象则说明了商人地位的提高,原因在于重农抑商政策出现松动,答案为D 项。

8.B 在中国古代官府控制下的对外贸易,主要通过朝贡与赏赐完成交易,即是一种朝贡贸易,其目的不在于获取最大的经济效益,而在于宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

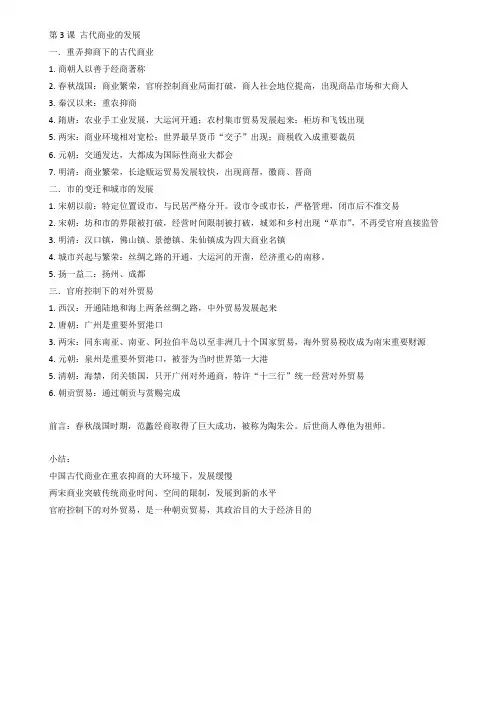

第3课古代商业的发展一.重弄抑商下的古代商业1.商朝人以善于经商著称2.春秋战国:商业繁荣,官府控制商业局面打破,商人社会地位提高,出现商品市场和大商人3.秦汉以来:重农抑商4.隋唐:农业手工业发展,大运河开通;农村集市贸易发展起来;柜坊和飞钱出现5.两宋:商业环境相对宽松;世界最早货币“交子”出现;商税收入成重要裁员6.元朝:交通发达,大都成为国际性商业大都会7.明清:商业繁荣,长途贩运贸易发展较快,出现商帮,徽商、晋商二.市的变迁和城市的发展1.宋朝以前:特定位置设市,与民居严格分开。

设市令或市长,严格管理,闭市后不准交易2.宋朝:坊和市的界限被打破,经营时间限制被打破,城郊和乡村出现“草市”,不再受官府直接监管3.明清:汉口镇,佛山镇、景德镇、朱仙镇成为四大商业名镇4.城市兴起与繁荣:丝绸之路的开通,大运河的开凿,经济重心的南移。

5.扬一益二:扬州、成都三.官府控制下的对外贸易1.西汉:开通陆地和海上两条丝绸之路,中外贸易发展起来2.唐朝:广州是重要外贸港口3.两宋:同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以至非洲几十个国家贸易,海外贸易税收成为南宋重要财源4.元朝:泉州是重要外贸港口,被誉为当时世界第一大港5.清朝:海禁,闭关锁国,只开广州对外通商,特许“十三行”统一经营对外贸易6.朝贡贸易:通过朝贡与赏赐完成前言:春秋战国时期,范蠡经商取得了巨大成功,被称为陶朱公。

后世商人尊他为祖师。

小结:中国古代商业在重农抑商的大环境下,发展缓慢两宋商业突破传统商业时间、空间的限制,发展到新的水平官府控制下的对外贸易,是一种朝贡贸易,其政治目的大于经济目的中国古代商业的发展有何特点?1.我国商业兴起较早,中国古代商业是在历代政府重农抑商政策的压制下取得发展和繁荣的,到宋元时期空前繁荣2.国内贸易和对外贸易全面繁荣3.类似于银行的柜坊,类似于汇票的飞钱和纸币很早就已出现4.商业受官府控制色彩较浓5.城镇商业繁荣程度高6.中国古代对外贸易以朝贡贸易为主,往往厚往薄来,赔偿其价,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求7.明清时期,因为统治者实行海禁和闭关锁国政策,中国对外贸易逐渐萎缩柜坊和飞钱的出现,对商业的发展有何作用?1.柜坊专营货币的存放和借贷。

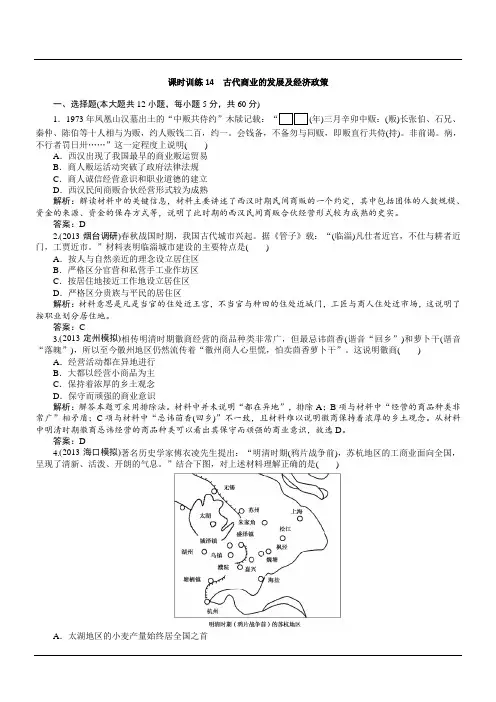

课时训练14古代商业的发展及经济政策一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.1973年凤凰山汉墓出土的“中贩共侍约”木牍记载:“(年)三月辛卯中贩:(贩)长张伯、石兄、秦仲、陈伯等十人相与为贩,约人贩钱二百,约一。

会钱备,不备勿与同贩,即贩直行共侍(持)。

非前谒。

病,不行者罚日卅……”这一定程度上说明()A.西汉出现了我国最早的商业贩运贸易B.商人贩运活动突破了政府法律法规C.商人诚信经营意识和职业道德的建立D.西汉民间商贩合伙经营形式较为成熟解析:解读材料中的关键信息,材料主要讲述了西汉时期民间商贩的一个约定,其中包括团体的人数规模、资金的来源、资金的保存方式等,说明了此时期的西汉民间商贩合伙经营形式较为成熟的史实。

答案:D2.(2013·烟台调研)春秋战国时期,我国古代城市兴起。

据《管子》载:“(临淄)凡仕者近宫,不仕与耕者近门,工贾近市。

”材料表明临淄城市建设的主要特点是()A.按人与自然亲近的理念设立居住区B.严格区分官营和私营手工业作坊区C.按居住地接近工作地设立居住区D.严格区分贵族与平民的居住区解析:材料意思是凡是当官的住处近王宫,不当官与种田的住处近城门,工匠与商人住处近市场,这说明了按职业划分居住地。

答案:C3.(2013·定州模拟)相传明清时期徽商经营的商品种类非常广,但最忌讳茴香(谐音“回乡”)和萝卜干(谐音“落魄”),所以至今徽州地区仍然流传着“徽州商人心里慌,怕卖茴香萝卜干”。

这说明徽商() A.经营活动都在异地进行B.大都以经营小商品为主C.保持着浓厚的乡土观念D.保守而顽强的商业意识解析:解答本题可采用排除法。

材料中并未说明“都在异地”,排除A;B项与材料中“经营的商品种类非常广”相矛盾;C项与材料中“忌讳茴香(回乡)”不一致,且材料难以说明徽商保持着浓厚的乡土观念。

从材料中明清时期徽商忌讳经营的商品种类可以看出其保守而顽强的商业意识,故选D。

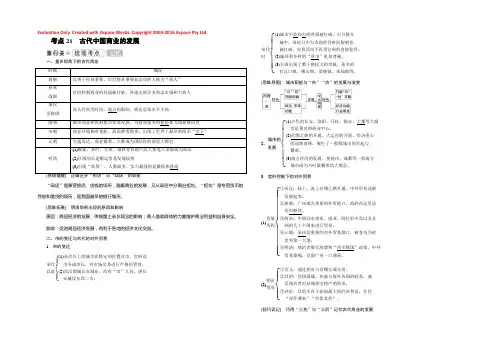

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2016 Aspose Pty Ltd.考点21 古代中国商业的发展一、重农抑商下的古代商业 时期 概况商朝 以善于经商著称,后世将从事商业活动的人称为“商人” 春秋 战国 官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和大商人秦汉 至隋唐 商人经商受时间、地点的限制,商业总体水平不高隋唐 都市商业和农村集市贸易发展,为商业服务的柜坊和飞钱相继问世 宋朝 商业环境相对宽松,商品种类增多,出现了世界上最早的纸币“交子” 元朝交通发达、商业繁荣、大都成为国际性的商业大都会明清 (1)棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品大量进入市场成为商品(2)区域间长途贩运贸易发展较快(3)出现“商帮”,人数最多、实力最强的是徽商和晋商[易错提醒] 正确区分“柜坊”与“邸店”的职能“邸店”是兼营旅店、货栈的场所,随着商业的发展,又从邸店中分离出柜坊。

“柜坊”是专营货币的存放和借贷的场所,是我国最早的银行雏形。

[思维拓展] 明清商帮出现的原因和影响原因:商品经济的发展;传统重土亲乡观念的影响;商人借助群体的力量维护商业利益和自身安全。

影响:促进商品经济发展,有利于各地的经济文化交流。

二、市的变迁与古代的对外贸易 1.市的变迁宋代以前⎩⎪⎨⎪⎧(1)县治以上的城市在特定的位置设市,官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理。

(2)西汉都城长安城东、西有“市”九处,唐长 安城设东西二市。

宋代时 ⎩⎪⎨⎪⎧(1)城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中,旧时日中为市的经营时间限制也 被打破,交易活动不再受官府的直接监管。

(2)城郊和乡村的“草市”更加普遍。

(3)全国出现了数十座较大的市镇,著名的 有汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇等。

[思维导图] 城市职能与“市”“坊”的发展与演变2.城市的发展⎩⎪⎨⎪⎧(1)古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市是著名的商业中心。

人教版历史必修2《第3课古代商业的发展》备课资料九江市一中周明学时间:2012、2、21课程标准:概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

商业是以货币为媒介进行交换从而实现商品的流通的经济活动。

商业是生产力发展到一定水平,有了社会分工和生产物的剩余之后才逐渐产生的。

农业、手工业的发展及其内部分工的发展,促进了商业的产生与发展。

专门从事交换的行业称商业,专门从事交换的人称商人。

商品经济,与“自然经济”的对称,是商品的生产、交换、出售的总和。

商品经济是指直接以交换为目的的经济形式,包括商品生产和商品交换;而商业是指以货币为媒介来进行商品交换的行业。

商品经济是一种经济形态;商业是一个行业。

商品经济包括商品生产和商品交换,商品交换包括物物交换和商品流通两种形式(以货币为媒介的商品交换叫做商品流通。

用公式表示为:商品——货币——商品);商业只是商品流通的行业。

商品经济产生于前;商业产生于后,物物交换的行业不能算是商业。

一、古代中国商业的发展历程中国古代商业的发展具有明显的阶段性,各历史时期商业的发展都具有突出的时代特点。

其发展历程,大致经历了“一低”“两高”“三次飞跃”。

或者呈现出“高、低、高”的发展趋势。

1、第一次高潮:春秋战国、秦汉原始社会后期,出现物物交换,严格而言,不能算是商业。

(1)商朝:产生“商人”“商业”商朝人善于做买卖。

商亡后,商族人既无政治权利,又失去了土地,为了维持生计,做买卖的更多了,时间一长,便形成了一个固定的职业。

由于当时从事这个职业的人是商朝的遗民,周人便称买卖人为“商人”,称商族人从事的职业为“商业”。

“商品”“商务”“商旅”等皆从“商人”一词沿用下来。

与“商人”“商业”名称的由来相似的还有:“胡说”的由来:“胡说”一词始于东晋之后,当时,鲜卑、匈奴、羯、氏、羌先后统治中原地区(人称这一时期为“五胡乱中华”)。

胡人即我国边远地区的少数民族,尽管文化较为落后,但军事力量很强。

【第3课古代商业的发展】之小船创作[学习目标]1.概述古代中国商业发展的表现。

2.掌握古代市的变迁和城市的发展。

3.知道古代对外贸易的表现及特点。

4.分析影响古代商业发展的因素,探究古代中国商业发展的特点。

一、重农抑商下的古代商业1.商朝:商朝人善于经商,后世将从事商业活动的人称为“商人”。

2.春秋战国(1)商业繁荣,出现许多商品市场和大商人。

(2)特点:官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高。

3.秦汉(1)政策:重农抑商,商人经商受到时间、地点的限制。

(2)特点:发展比较艰难,总体水平还不高。

4.隋唐(1)原因:农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。

(2)表现:除都市商业外,农村集市贸易发展起来,柜坊和飞钱相继问世。

┄┄┄┄┄┄┄┄①5.两宋┄┄┄┄┄┄┄┄②(1)特点:商业经济空前繁荣,商业环境相对宽松。

(2)表现①商品种类增加,出现世界上最早的纸币“交子”。

②商税收入成为政府的重要财源。

6.元朝(1)原因:交通发达,有利于商业的繁荣。

(2)表现:大都成为国际性的商业大都会。

7.明清(1)特点:城镇商业依然呈现繁荣景象。

(2)表现①棉花、茶叶等农副产品大量进入市场成为商品。

②区域间长途贩运贸易发展较快,货币的作用越来越大。

③出现徽商和晋商等地域性的商人群体——商帮。

┄┄┄┄┄┄┄┄③二、市的变迁和城市的发展┄┄┄┄┄┄┄┄④1.市的变迁2.城市的发展(1)原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等。

(2)表现①长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市成为著名的商业中心。

②扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会。

三、官府控制下的对外贸易┄┄┄┄┄┄┄┄⑤1.概况(1)西汉:由于开通了陆地和海上两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来。

(2)唐朝:广州成为重要的外贸港口,政府在这里设有市舶使,专管对外贸易。

(3)两宋:海外贸易税收成为南宋国库重要财源。

(4)元朝:泉州是重要的对外贸易港口,被誉为当时世界第一大港。

第3课古代商业的发展课堂知识演练在农业、手工业发展基础上,商品经济日益发展。

回答1~6题。

1.从事商业活动的人被称为“商人”,最初是由于()A.商朝人善于经商B.最早从事商业活动的人姓商C.最早的商业活动开始于商朝D.春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破【答案】 A2.唐代城市设有专门的市令或市长管理市场交易,这反映出()A.唐政府认识到市场是最重要的经济部门B.商品经济在唐朝占据主导地位C.唐朝时市场交易被政府严格控制D.唐朝禁止私人从事商业活动【解析】古代中国早期的城市主要是政治中心、军事重镇,经济功能较弱。

唐代城市中市令或市长的主要职责就是严格管理市场交易活动。

【答案】 C3.“大街小巷叫卖食品杂物的小贩,‘吟叫百端’,大小商店铺席连绵不断,夜市直至三更尽,五更又开晓市。

”上述现象最早出现于()A.西汉长安 B.唐朝洛阳C.北宋开封D.南宋临安【解析】题干情景说明当时的商业活动已经突破时间和空间的限制,这一状况最早出现于北宋。

【答案】 C4.下列符合我国古代对外贸易发展史实的是()①汉代丝绸之路开通②唐朝在广州设立市舶使管理对外贸易③宋朝在与辽、夏、金相邻的边境地区设立榷场进行双边贸易④元代广州被外国旅行家誉为世界第一大港A.①②③B.①②④C.③④D.①②【解析】辽、夏、金、宋都是中国境内的民族政权,元代泉州被外国旅行家誉为世界第一大港,③④应排除。

【答案】 D5.唐朝管理对外贸易的机构是()A.市舶使 B.都护府C.澎湖巡检司D.理藩院【解析】本题考查再现历史史实的能力。

【答案】 A6.明清时期我国商业发展的特点是()①工商业市镇的兴起②货币经济占据主导地位③农副产品大量进入市场④劳动力也开始成为商品⑤区域性商人团体的形成A.①②④⑤ B.①③④⑤C.①②③⑤D.①②③④⑤【解析】①③⑤都是教材上列举的关于明清时期商业发展的主要特点。

明朝中期后,开始出现了雇佣劳动关系,而雇佣劳动关系的出现是劳动力成为商品的表现,故④符合要求。

考点3 古代商业的发展【考点图解】【名师点拨】1.中国古代商业发展的演变规律(1)商业场所:由城市到农村;由限时空到被突破界限。

(2)交易内容:由以地区间土特产品、奢侈品为主,转向农副产品以及手工业品为主。

(3)交易媒介:由物物交换到一般等价物——贝壳货币,后来货币固定为金银,北宋出现纸币。

(4)商人组织:由最初的亲缘组织发展为商帮。

(5)经营领域:由只局限于流通领域到逐渐与生产相结合。

2.中国古代货币的演变趋势(1)由自然货币向人工货币的演变“贝”是我国最早的货币,随着商品交换的发展,铜仿制海贝出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

(2)由杂乱形状向规范形状的演变春秋战国,币制混乱,秦统一后,圆形方孔的秦半两钱在全国的通行,结束了我国古代货币形状各异、重量悬殊的杂乱状态。

一直沿续到民国初期。

(3)由地方铸币向中央铸币的演变刘邦建汉后,允民私铸钱币。

豪绅富商和地方势力乘机大铸恶钱而牟利。

汉武帝收回了郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱。

从此确定了由中央政府对钱币铸造、发行的统一管理,这对稳定政局和经济发展起了重要的作用。

(4)由文书重量向通宝、元宝的演变秦汉以来所铸的钱币,通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”、“四铢”等等。

唐代制“开元通宝”,一反秦汉旧制,钱文不书重量,是我国古代货币由文书重量向通宝、元宝的演变。

(5)由金属货币向纸币交子的演变北宋时,铜料紧缺,政府为弥补铜钱的不足,铸造大量铁钱。

铁钱笨重不便,纸币交子就在四川地区应运而生。

(6)由手工铸币向机制纸币的演变随着国外先进科学技术的逐渐传入,光绪年间开始购买国外造币机器。

清末机制货币的出现,是我国古代货币史上由手工铸币向机制货币的重大演变。

【历年真题】1.(2018·海南高考·4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。