2011 第八章 有机质的演化及其影响因素

- 格式:ppt

- 大小:3.52 MB

- 文档页数:51

深海沉积环境下的有机质来源及演化规律研究深海是地球上最广阔的生态系统之一,其沉积物中含有丰富的有机质,是人类了解地球史和现代生态系统的重要窗口。

深海沉积物源于陆地或来自海洋生物,其中的有机质来源及质量定义了深海生态系统的基本特征。

本文将探讨深海沉积环境下的有机质来源及演化规律研究。

一、深海有机质来源深海沉积物中的有机质来源有三种主要途径:陆源输入、海洋有机质输入和海底生物残骸沉积。

其中,陆源输入主要是因为陆地上的植被生长,植物和土壤在风化和侵蚀的过程中将有机质输入海洋;海洋有机质输入主要是因为海洋中微生物和浮游生物的活动产生大量有机质,也受到沿海湖泊、河流、河口和陆架的影响;海底生物残骸沉积则是由于海洋生物体死亡后残骸沉积造成的。

二、深海有机质演化规律深海沉积物中的有机质演化受到多种因素影响,包括有机质来源、沉积环境、物理化学作用和生物作用等。

根据有机质的化学结构和组成成分,其演化规律可大致分为以下几个阶段。

1.早期识别阶段在这一阶段,沉积物中的有机质可能只是来自海洋有机质或混合了来自多个来源的有机质,没有明确的成分组成信息。

此时,通过对沉积物样品中不同来源标志物的分析,如脂类、生物标志物、化石残留物等,可以识别有机质的来源。

2. 进一步成分分析阶段在此阶段,研究者需要通过各种化学手段对有机质进行精细的分析,以便确定其分子结构和成分组成,如气质联用、核磁共振等高级手段。

这种分析不仅可以确定有机质来源,还可以揭示沉积环境变化、气候变化、生命演化等重要信息。

3. 生物转化阶段深海沉积物中存在一些真菌和物种特殊的细菌,它们能对有机质进行一定的分解和转化。

这个过程称为生物转化。

真菌和细菌将有机质中的高分子化学物质分解成低分子的物质,并转化成相应的代谢产物,如二氧化碳和甲烷等。

这个过程对样品的分析和解释具有很大的影响。

4. 地化作用阶段在丰富的深海沉积物质源的作用下,发生的一些物理化学作用也会改变有机质的组成和结构。

课程设计内容一有机质成烃演化曲线和成熟度分区一、目的和要求有机质演化曲线和反射率等值线是反映盆地内某一油气源层中有机质成烃演化的基本图件,对认识有机质成烃的演化阶段,油气资源的远景评价和定量计算都有十分重要的意义。

本次设计要求完成某一成油气层的有机质成烃演化曲线和镜煤反射率(Ro%)等值线图的编制,并作简要说明,以便加深对有机质成烃模式及其演化阶段的认识,培养利用煤岩学的基本方法之一——镜煤反射率,对生油气层进行初步的评价和解释的能力。

二、步骤(1) 在课下复习好有关有机质成烃演化以及煤岩学方法在油气勘探中的应用等章节的内容。

(2) 阅读附表1所提供的资料,掌握某一生油气层的氯仿抽提物(g)/有机碳(g)的比值、烃(g)/有机碳(g)的比值、C24-C30正烷烃CPI值和镜质体反射率(Ro%)等随埋藏深度或(温度)的增加而发生的变化规律。

(3) 在坐标纸上确定纵坐标(深度)和横坐标氯仿抽提物(g)/有机碳(g),烃(g)/有机碳(g)和CPl 的比例尺。

比例尺选择以能清楚表达曲线图为准。

(4) 根据附表1上提供的数据作出氯仿抽提物(g)/ 有机碳(g)的比值,烃(g)/有机碳(g)的比值和C24—C30正烷烃CPI值同深度的关系曲线。

在镜煤反射率散点图(图1)上以Ro(%)=0.5,1.2,2.0勾出反射率的等值线。

(5) 根据上述关系曲线,划分有机质成烃的演化阶段(未成熟、成熟、过成熟阶段)。

对各演化阶段的基本特征加以简单的小结。

(6)根据反射率等值线图以Ro(%)=0.5,1.2,2.0为界线用不同线条或不同颜色划分出有机质演化和成熟程度的不同区域(未成熟、成熟、过成熟区)。

阐明各不同成熟区的主要产物,及其对指导找油气工作的实际意义。

烃源岩中有机质的丰富程度和向油气的转化程度可以通过某些反映有机质丰度和成熟度的参数变现出来。

1.常用的有机质丰度指标目前常用的有机质丰度指标主要包括有机碳含量(TOC)、氯仿沥青“A”、总烃含量(HC)和岩石热解生烃潜量(S1+S2)等,这些指标数值越大,意味着有机质越丰富,通常这比较有利于油气的生成。

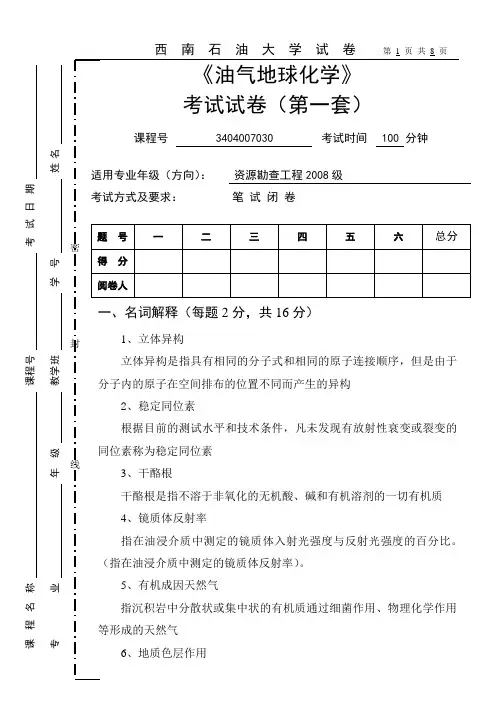

密 封线姓名考试日期学号课程号教学班年级 课程名称专业《油气地球化学》 考试试卷(第一套)课程号3404007030考试时间 100 分钟一、名词解释(每题2分,共16分)1、立体异构立体异构是指具有相同的分子式和相同的原子连接顺序,但是由于分子内的原子在空间排布的位置不同而产生的异构2、稳定同位素根据目前的测试水平和技术条件,凡未发现有放射性衰变或裂变的同位素称为稳定同位素3、干酪根干酪根是指不溶于非氧化的无机酸、碱和有机溶剂的一切有机质 4、镜质体反射率指在油浸介质中测定的镜质体入射光强度与反射光强度的百分比。

(指在油浸介质中测定的镜质体反射率)。

5、有机成因天然气指沉积岩中分散状或集中状的有机质通过细菌作用、物理化学作用等形成的天然气6、地质色层作用适用专业年级(方向): 资源勘查工程2008级 考试方式及要求:笔 试 闭 卷题 号一二三四五六总分 得 分 阅卷人密封线姓名考试日期学号课程号教学班年级课程名称专业油气在运移过程中,岩石矿物对石油中不同组分的吸附能力不同以及油气运移路径的差异等所引起的油气化学组成的变化称为地质色层作用。

7、生物标志化合物沉积物或岩石中来源于活体生物,并基本保存原始生化组分碳骨架的、记载原始生物母质特殊分子结构信息的有机化合物。

8、潜在烃源岩能够生成但尚未生成具有工业价值油气流的岩石。

二、填空题(每空1分,共30分)1、干酪根主要由芳核、侧链、含杂原子基团组成,从元素组成看,干酪根的热演化是 去氢 、 脱氧 、 富碳 的过程。

2、储集层中石油可能发生次生变化,其中 脱沥青作用、热蚀变作用 使原油性质变好, 生物降解、氧化作用、水洗作用 使原油性质变差。

3、实验室在分离石油的族组分过程中,通常用 正己烷 分离饱和烃,用 苯 分离芳香烃。

4、研究表明在相同演化阶段,油型气碳同位素相对富集 12C ,而煤型气碳同位素相对富集 13C ,成熟度相当或相近的 煤型气 碳同位素重于 油型气 。

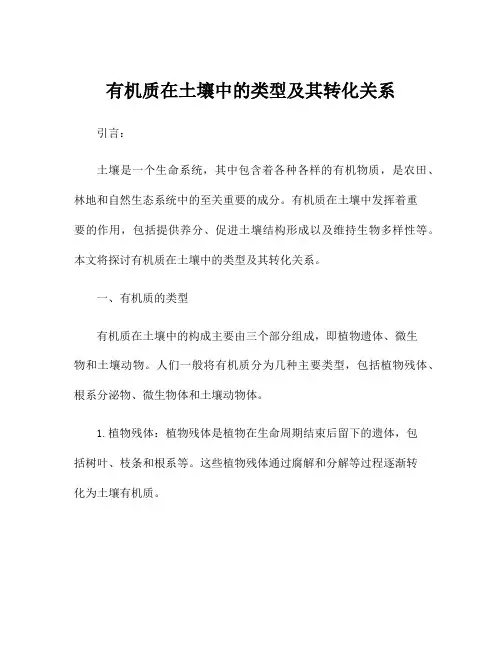

有机质在土壤中的类型及其转化关系引言:土壤是一个生命系统,其中包含着各种各样的有机物质,是农田、林地和自然生态系统中的至关重要的成分。

有机质在土壤中发挥着重要的作用,包括提供养分、促进土壤结构形成以及维持生物多样性等。

本文将探讨有机质在土壤中的类型及其转化关系。

一、有机质的类型有机质在土壤中的构成主要由三个部分组成,即植物遗体、微生物和土壤动物。

人们一般将有机质分为几种主要类型,包括植物残体、根系分泌物、微生物体和土壤动物体。

1.植物残体:植物残体是植物在生命周期结束后留下的遗体,包括树叶、枝条和根系等。

这些植物残体通过腐解和分解等过程逐渐转化为土壤有机质。

2.根系分泌物:植物的根系分泌物是通过植物根部排出的物质,包括根脱落物、蛋白质和酮等。

这些根系分泌物能够提供给微生物和土壤动物,进而影响土壤有机质的转化。

3.微生物体:土壤中的微生物数量庞大,大部分有机质的分解转化都是由它们完成的。

微生物包括细菌、真菌和放线菌等,它们通过分解有机质获取能量和养分,并将其中的有机碳固定为土壤有机质。

4.土壤动物体:土壤动物包括蚯蚓、线虫和昆虫等,它们通过摄食植物残体和微生物体等有机物质来源,并通过排泄作用将有机质转化为更加稳定的形态。

二、有机质的转化关系有机质在土壤中的转化过程是一个复杂的生物地球化学循环过程,包括有机质的输入、分解、转化和固定等过程。

1.有机质的输入:有机质的输入是指有机质进入到土壤中的过程,在农田中,主要包括植物残体的割草和在土壤中留下的根系残留物。

这些植物残体通过植物的呼吸和分解等过程逐渐进入土壤有机质循环过程。

2.有机质的分解:有机质的分解是指有机质中的碳、氮、磷等元素在微生物和土壤动物的作用下逐渐分解并释放出来。

微生物通过产生酶类分解植物残体中的纤维素和半纤维素等复杂碳水化合物,将其转化为简单的有机酸、糖和氨基酸等。

土壤动物则通过摄食微生物体和植物残体将有机质进一步分解。

3.有机质的转化:有机质的转化是指有机质中的碳、氮、磷等元素在土壤中相互转化的过程。

了解沉积物有机质分布规律推测古环境演化沉积物是地球表面最重要的自然记录者之一,其中的有机质含量和组成可以为我们重建古环境和古气候提供重要线索。

通过了解沉积物有机质分布规律,我们可以推测古环境的演化过程。

本文将从有机质的来源、分布规律和古环境演化的推测等方面进行探讨。

首先,沉积物中的有机质来源复杂多样。

有机质主要来自陆地和海洋生物的遗骸和废物,也包括植物残骸、藻类和细菌的有机物。

陆地生态系统通过土壤侵蚀、河流冲刷和大气尘埃沉积等途径将有机质输入到湖泊、河流和海洋中。

此外,海洋生态系统中的藻类和浮游生物通过死亡和沉积也为沉积物有机质的来源做出贡献。

其次,在不同环境条件下,沉积物中的有机质含量和组成存在明显的分布规律。

从陆地到海洋,有机质的含量逐渐增加。

在陆地环境中,河流和湖泊的沉积物中有机质含量较低,主要集中在湖泊底部和河口。

而在海洋环境中,海底沉积物中的有机质含量较高,尤其是在富营养化区域。

此外,纬度和气候条件也会影响沉积物中有机质的分布规律。

在极地和高纬度地区,冰芯沉积物中常含有大量的有机质,而赤道地区则多为矿物质为主的沉积物。

沉积物中有机质的组成也可以提供关于古环境演化的信息。

通过对沉积物中有机质的分析,可以推测不同时期的气候条件、植被类型和陆地利用情况等。

例如,陆地植被的变化会导致沉积物中植物标志物的组成和含量发生变化。

通过分析沉积物中的花粉、孢粉等植物遗物,可以推测出古植被的类型和演化历史。

此外,不同类型的有机质在化学组成上也存在差异,如沉积物中脂肪酸、蛋白质和多糖等有机质的组成与来源密切相关,可以提供古环境演化的重要线索。

通过沉积物中有机质的分布规律,我们可以推测古环境的演化过程。

例如,在湖泊沉积物中,有机质的含量和组成在不同时期会发生变化。

当湖泊富营养化时,藻类和浮游生物的生产力增加,导致沉积物中有机质的含量上升。

而当湖泊进一步富营养化或者受到干旱等环境因素影响时,湖泊中的氧气含量减少,有机质的降解速率下降,导致沉积物中有机质的密度增加。

土壤有机质的形成与保持机制研究土壤是大自然的恩赐,是生命的基础。

而土壤中最重要的一个组成部分就是有机质,其含量和质量直接影响着土地的肥力、农作物的生长和水循环等自然生态系统的健康。

有机质是由各种生物和非生物因素组合而成的有机物质,在土壤中扮演着重要的角色。

因此,有机质的形成和保持机制是研究土壤生态的核心之一。

本文将探讨土壤有机质的形成与保持机制,以期更好地了解这一领域的重要问题。

一. 环境因素对土壤有机质形成的影响环境因素是土壤有机质形成中极为重要的因素之一。

不同的气候、生物、土地利用和管理方式会影响到土壤有机质的生成和组成。

气候要素,如温度、降雨量和湿度等,会影响到有机质的分解和形成速率。

例如,高温和高湿度的环境会促进有机物质的分解,从而减少有机质的存储。

相反,在低温和低湿度的环境下,有机质分解速度会放缓,有机质的储存量则增加。

生物因素是土壤有机质形成中同样重要的因素。

微生物包括细菌、真菌和土壤动物等,它们在分解有机物方面发挥了重要作用。

土壤中生存的微生物,特别是真菌,可以分泌酶类,从而将有机物分解为更小的化合物。

微生物通过分解活性有机物、生物死亡和排泄物等来形成新的有机物。

土地利用和管理方式也会影响到土壤有机质形成。

不同的农作物种植、施肥和耕作方式等对土壤的有机质生成和流失都有影响。

例如,长期种植某些农作物,如玉米、小麦和棉花,会增加土地中的有机质,因为这些农作物的残留物质可以作为有机质的来源。

耕作方式也会影响到土地的有机质。

秸秆覆盖和无耕作方式可以减少土地中水分的蒸发,增加土壤有机质的量。

二. 有机物质分解与土壤有机质形成的关系有机物质分解和土壤有机质形成是土壤有机质的来源之一。

有机质在土壤中被微生物分解产生了能量和生物质,其中有机质的分解过程中释放的二氧化碳可以用作气候变化指标。

土壤微生物分解的生物质是有机质的主要来源之一,尤其是在理化因素影响下,如土壤pH、温度、湿度和土壤中的氧气含量等。

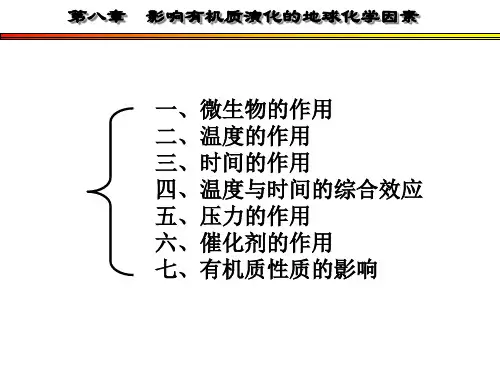

第二章石油和天然气的成因2.9 有机质演化生烃的影响因素不同深度沉积物中有机质与石油的元素组成(据C.E.ZoBell)深度物质类型碳,%氢,%氧,%氮,%硫,%浅↓ 深海洋腐殖泥52630110.8近代沉积5872490.6古代沉积739140.30.3石油85130.50.40.1 随埋深加大,氧、氮、硫逐渐减少,而碳、氢相对富集。

元素沉积岩中的有机质,%石油,%碳52 ~ 7183 ~ 87氢7 ~ 1011 ~ 15氧15 ~ 35痕量~ 4氮 4 ~ 6痕量~ 4硫——痕量~ 4沉积岩中有机质与石油的元素组成对比表有机质去氧、加氢、富集碳还原条件烃类沉积有机质向石油转化的作用符合化学动力学的一级反应。

-dC A /dt =KC A式中 C A —— 反应物(干酪根)在t 瞬间的浓度; t —— 反应时间;K —— 反应速度常数(降解速率);负号 —— 反应物浓度随反应进行生成物增加而减少。

1974年,法国学者 J.Connan2.9.1 温度和时间K 0——指数前因子(频率因子):单位时间单位容积内粒子碰撞次数(次/S .cm 3); R ——气体常数(8.315 J/K.mol );E ——反应物活化能;T ——绝对温度(K )(273.15+t ℃ );e ——自然对数的底(2.71828)RTE eK K -=0 K 值可由阿伦尼乌斯(Arrhenius ,1889)方程求得:有机质热解生油的速率随温度增加呈指数增加。

根据即反应时间的对数 ln t 与反应温度 T 成反比。

这说明在石油形成过程中,温度与时间共同决定着有机质演化的程度,二者存在着互相补偿的关系。

换算,可得时间—温度定量关系式:-dC A /dt = KC A RTE eK K -=0常数-⋅=TR E t 1ln当温度太低时,有机质热解速度很慢。

只有当温度升高到一定值,有机质才开始大量转化为油气,这个温度界限称为有机质的成熟温度或门限温度,其相应的深度称为门限深度,此即生烃门限。

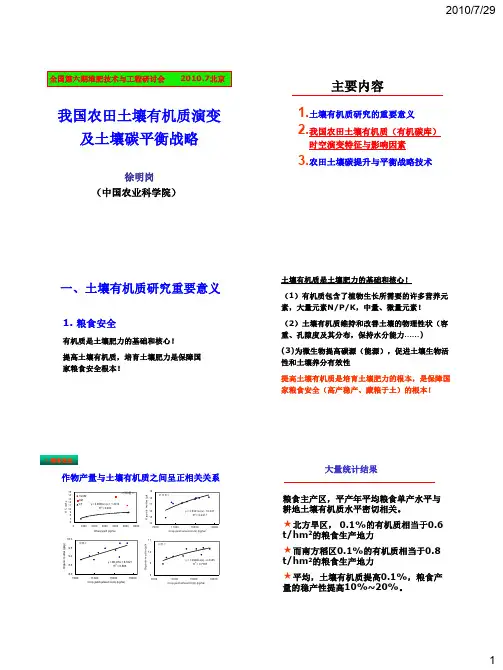

影响土壤有机质转化的因素土壤有机质的转化受各种外界环境条件的影响,由于微生物是土壤有机质分解和周转的驱动力,因此凡是能影响微生物活动及其生理作用的因素都会影响有机物质的分解和转化。

一、有机残体的特性新鲜多汁的有机物质比干枯秸秆易于分解,有机物质的细碎程度影响其与外界因素的接触面,从而也影响其矿化速率特别重要的是有机物质组成中的碳氨比(指有机物中碳素总量和氮素总量之比)对其分解速度影响很大。

氮是组成微生物体细胞的要素,而有机质中的碳则既是微生物活动的能源,又是构成体细胞的主要成分。

一般来说,微生物组成自身的细胞需要吸收1份氮和5份碳,同时还需20份碳作为生命活动的能源,即微生物在生命活动过程中,需要有机质的碳氮比约为25:1。

当有机残体的碳氮比在25:1左右时,微生物活动最旺盛,分解速度也最快,如果被分解有机质的碳氮比<25:1,对微生物的活动有利,有机质分解快,分解释放出的无机氨除被微生物吸收构成自己的身体外,还有多余的氮素存留在土壤中,可供作物吸收。

如果碳氮比>25:1,微生物就缺乏氮素营养,生长发育受到限制,不仅有机质分解慢,而且有可能使微生物和植物争夺土壤中原有的有效氮素养分,使作物处于暂时缺氮的状态。

所以有机残体的碳氮比大小,会影响它的分解速度和土壤有效氮的供应。

各种植物残体的碳氮比不同,禾本科的根若和茎秆的碳氮比为(50~80):1,故残体的分解较慢,土壤硝化作用受阻的时间也较长,而豆科植物的碳氮比为(20~30):1,故分解速度快,对硝化作用的阻碍很小。

此外成熟残体比嫩多汁残体碳氮比要高。

为了防止植物缺氮,并促使其迅速分解,在使用含氨量低的水稻、小麦等作物秸秆时应同时适当补施速效氮肥。

二、土壤的水分和通气状况有机质的分解强度与土壤含水量有关。

当土壤在风干状态(只含吸湿水)时,微生物因缺水而活动能力降低,分解很缓慢,当土壤湿润时,微生物活动旺盛,分解作用加强。

但若水分太多,使土壤通气性变坏又会降低分解速度。