埋藏史-热演化史恢复_1.ppt [兼容模式]

- 格式:pdf

- 大小:4.74 MB

- 文档页数:16

第8 8卷 第1 1期2 0 1 4年1 1月 地 质 学 报 ACTA GEOLOGICA SINICA Vol.88 No.11Nov. 2 0 1 4注:本文为国家自然科学基金项目(编号41372128)、西北大学大陆动力学国家重点实验室(编号BJ08133-1)、国家重大专项(编号2011ZX05005-004-007HZ)和中国地质调查局科研项目(编号12120113040300-01)资助的成果。

收稿日期:2014-07-29;改回日期:2014-09-25;责任编辑:周健。

作者简介:任战利,男,1961年生。

博士后,西北大学教授、博士生导师,主要从事盆地热史与油气成藏及油气评价研究工作。

通讯地址:710069,陕西省西安市太白北路229号,西北大学地质学系;Email:renzhanl@nwu.edu.cn。

鄂尔多斯盆地渭北隆起奥陶系构造-热演化史恢复任战利1,2),崔军平1,2),李进步3),王继平3),郭科2),王维2),田涛2),李浩2),曹展鹏2),杨鹏2)1)西北大学大陆动力学国家重点实验室,西安,710069;2)西北大学地质学系,西安,710069; 3)苏里格气田研究中心,西安,710018内容提要:鄂尔多斯盆地渭北隆起区构造位置独特,演化历史复杂。

该区下古生界奥陶系碳酸盐岩有机质丰度较高,是寻找天然气的有利地区。

奥陶系碳酸盐岩由于缺乏有效的古温标,热演化程度的确定及热演化历史的恢复一直是研究的难题。

本文利用渭北隆起奥陶系碳酸盐岩大量的沥青反射率测试资料,结合上覆晚古生代、中生代地层的镜质组反射率资料及磷灰石和锆石裂变径迹等古温标,恢复了渭北隆起的构造热-演化史。

研究结果表明古生界奥陶系热演化程度具有北高南低的特点。

奥陶系等效镜质组反射率普遍大于2.00%,处于过成熟干气阶段。

磷灰石裂变径迹资料表明渭北隆起抬升冷却具有南早北晚的特点。

南部奥陶系—下二叠统抬升早,约为102~107Ma,北部自65Ma以来抬升,主要抬升时期为40Ma以来。

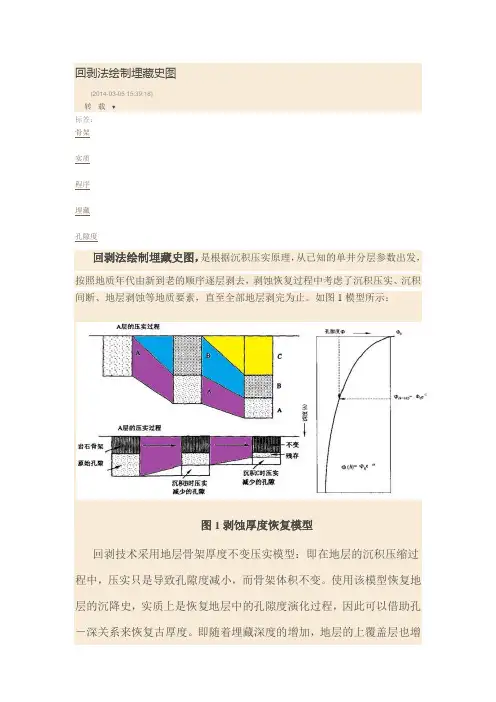

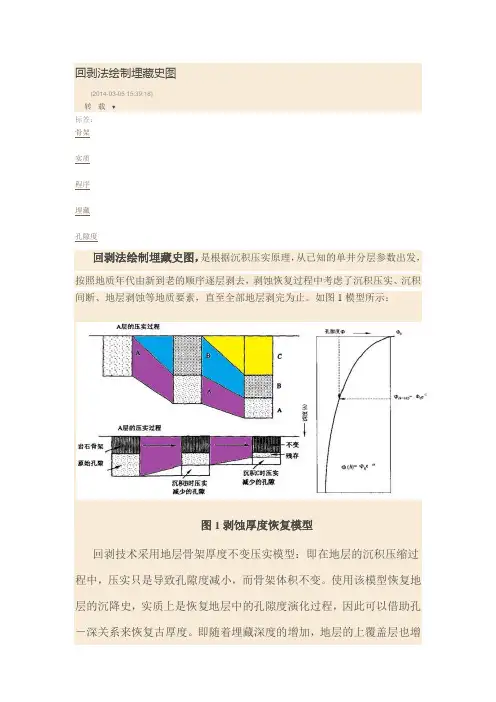

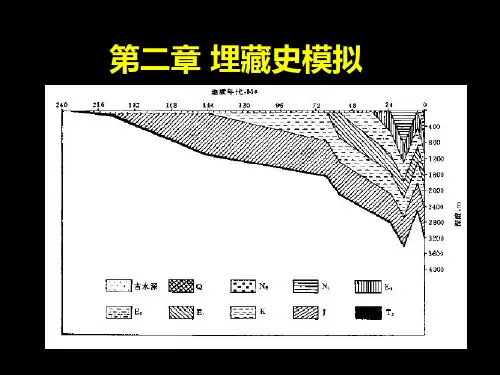

回剥法绘制埋藏史图(2014-03-05 15:39:18)转载▼标签:骨架实质程序埋藏孔隙度回剥法绘制埋藏史图,是根据沉积压实原理,从已知的单井分层参数出发,按照地质年代由新到老的顺序逐层剥去,剥蚀恢复过程中考虑了沉积压实、沉积间断、地层剥蚀等地质要素,直至全部地层剥完为止。

如图1模型所示:图1剥蚀厚度恢复模型回剥技术采用地层骨架厚度不变压实模型:即在地层的沉积压缩过程中,压实只是导致孔隙度减小,而骨架体积不变。

使用该模型恢复地层的沉降史,实质上是恢复地层中的孔隙度演化过程,因此可以借助孔-深关系来恢复古厚度。

即随着埋藏深度的增加,地层的上覆盖层也增加,导致孔隙度变小,体积减小。

可以假定地层的横向位置在沉降过程中不变,而仅是纵向位置变化。

因此,地层体积变小就归结为地层厚度变小。

在正常压实情况下,孔隙度和深度关系服从指数分布:(1.1)其中,Φ是深度为z时的孔隙度,Φ0为地表孔隙度,c为压实系数。

根据已知条件:地表孔隙度48%;3000米深度孔隙度14%。

将其带入到式(1.1),两个未知数列方程,可计算出压实常数:c=4.107×10-4沉积层孔隙度在受压实过程中,沉积物骨架部分的体积不变,只有孔隙部分发生变化。

如果某层深度Z1至Z2时(Z2>Z1),层内孔隙所占体积V m为:(1.2)设地层总体积为,岩石颗粒体积为,则(1.3)纯岩石颗粒的高度H s(1.4)由公式(1.4)可以导出(1.5)首先,现今各地层的厚度(单位m)如下:450,640,970,761,1612,988,1222;并由公式(1.4)计算出各地层的骨架厚度(单位m)如下:253,415,725,626,1434,925,1172。

然后按照地质年代由新到老地逐层回剥,每剥一层把所有的地层重新计算。

当剥掉地层7时,地层6的顶界为0,其底界等于当Z1为零和H S=415m时由公式(1.5)计算得到的Z2等于711m;地层6的底界等于711m加上当Z1等于711m和H S=725m时由公式(1.5)迭代得到的Z2等于1736 m;……以此类推,成果见下表:表1 剥蚀厚度恢复数据统计表依据以上数据,可以绘出如下埋藏史图(图2)。

回剥法绘制埋藏史图(2014-03-05 15:39:18)转载▼标签:骨架实质程序埋藏孔隙度回剥法绘制埋藏史图,是根据沉积压实原理,从已知的单井分层参数出发,按照地质年代由新到老的顺序逐层剥去,剥蚀恢复过程中考虑了沉积压实、沉积间断、地层剥蚀等地质要素,直至全部地层剥完为止。

如图1模型所示:图1剥蚀厚度恢复模型回剥技术采用地层骨架厚度不变压实模型:即在地层的沉积压缩过程中,压实只是导致孔隙度减小,而骨架体积不变。

使用该模型恢复地层的沉降史,实质上是恢复地层中的孔隙度演化过程,因此可以借助孔-深关系来恢复古厚度。

即随着埋藏深度的增加,地层的上覆盖层也增加,导致孔隙度变小,体积减小。

可以假定地层的横向位置在沉降过程中不变,而仅是纵向位置变化。

因此,地层体积变小就归结为地层厚度变小。

在正常压实情况下,孔隙度和深度关系服从指数分布:(1.1)其中,Φ是深度为z时的孔隙度,Φ0为地表孔隙度,c为压实系数。

根据已知条件:地表孔隙度48%;3000米深度孔隙度14%。

将其带入到式(1.1),两个未知数列方程,可计算出压实常数:c=4.107×10-4沉积层孔隙度在受压实过程中,沉积物骨架部分的体积不变,只有孔隙部分发生变化。

如果某层深度Z1至Z2时(Z2>Z1),层内孔隙所占体积V m为:(1.2)设地层总体积为,岩石颗粒体积为,则(1.3)纯岩石颗粒的高度H s(1.4)由公式(1.4)可以导出(1.5)首先,现今各地层的厚度(单位m)如下:450,640,970,761,1612,988,1222;并由公式(1.4)计算出各地层的骨架厚度(单位m)如下:253,415,725,626,1434,925,1172。

然后按照地质年代由新到老地逐层回剥,每剥一层把所有的地层重新计算。

当剥掉地层7时,地层6的顶界为0,其底界等于当Z1为零和H S=415m时由公式(1.5)计算得到的Z2等于711m;地层6的底界等于711m加上当Z1等于711m和H S=725m时由公式(1.5)迭代得到的Z2等于1736 m;……以此类推,成果见下表:表1 剥蚀厚度恢复数据统计表依据以上数据,可以绘出如下埋藏史图(图2)。

Science and Technology & Innovation ┃科技与创新·7·文章编号:2095-6835(2015)03-0007-02浅述流体包裹体研究及应用钟传欣(贵州省有色金属和核工业地质勘查局核资源地质调查院,贵州 贵阳 550005)摘 要:通过流体包裹体研究,可恢复盆地埋藏史、热演化史、成岩史,确定其成岩和成藏作用时间与温度,推断油气生成、运移、聚集、构造运动及古热流历史,追踪盆地流体的组成、性质、成因、活动期次及推测流体的古温度、压力条件等。

着重论述了流体包裹体在金矿、石油地质、盆地流体方面的应用,希望为今后开展相关地质研究和应用提供一定的帮助。

关键词:流体包裹体;金矿;石油地质;盆地流体中图分类号:P618.41 文献标识码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2015.03.007随着各研究领域研究的不断深入和技术水平的不断提高,流体包裹体的应用更加广泛,例如通过矿物流体包裹体研究恢复盆地埋藏史,恢复盆地的热演化史、成岩史;在石油地质中,通过包裹体的研究,确定其成岩和成藏作用时间与温度,推断油气生成、运移、聚集、构造运动及古热流历史等;通过包裹体群δD 、δ18O 、δ13C 同位素分析系统的建立,追踪盆地流体的组成、性质、成因、活动期次,并推测流体的古温度、压力条件等。

1 在金矿及其他矿床研究中的应用成矿流体活动记录在热液矿物及其流体包裹体中,从而使得流体包裹体成为研究流体成矿作用、矿床类型、成因、温度计压力的“指示剂”。

根据前人的研究可知,造山型金矿的流体包裹体主要具有三种类型,分别是富CO 2包裹体、含CO 2水溶液包裹体和水溶液包裹体。

陈衍景等对这三种包裹体进行研究分析,认为造山型金矿体系的成矿流体为低盐度的碳质流体,其盐度通常低于10wt %NaCl.eq 。

资料显示,在其成矿过程中,从早期到晚期,流体包裹体的捕获温度和压力降低,由超静岩压力体系变为静水压力体系,但其成矿流体的温度却低于500 ℃,成分流体由成矿初期的富CO 2演变为水溶液,其气液比在其中间阶段发生突降,这说明期间发生了逸失,通过注入与混合其浅缘低温热液,成矿流体从原来的变质热液演变为大气降水热液。

古地貌恢复方法介绍古地貌恢复是盆地分析的一项重要内容。

一般认为,古地貌是构造变形、沉积充填、差异压实、风化剥蚀等综合作用的结果,特别是构造运动,往往导致盆地面貌的整体变化,是其中最大的影响因素。

前人对古地貌恢复进行了较为深入的研究,无论是思路上还是方法上,都有过大胆的尝试,业已形成了丰富的方法和理论,一般主张从构造恢复和地层厚度恢复两个方面着手。

目前已有很多专业的软件投入使用,这给古地貌恢复带来了很大的便利。

但是由于地质条件尤其是构造条件的复杂性和多变性,古地貌恢复仍有很长的路要走。

§构造恢复2.1.1 构造恢复现状在盆地的演化过程中,正是由于基底沉降才使盆地得以形成和发展。

自Sleep 研究得出大西洋被动大陆边缘的基底沉降随时间的变化符合指数函数规律后,基底沉降分析已成为大陆边缘和板内张性盆地成因研究的重要途径。

实际上,基底沉降由构造沉降和负载沉降两部分构成。

构造沉降由地球动力作用引起,负载沉降则是指当构造沉降发生之后形成的盆地空间被沉积物充填时,沉积物本身的重量又使基底进一步下沉而形成被动增加的沉降。

因此,从基底沉降中剔除负载沉降即为构造沉降。

据现有研究成果,引起沉积盆地沉降的主要机制有均衡(Airy,1855)、挠曲[5]和热沉降[6],[7],[8]三种。

其中均衡模式基于阿基米德(Archimedes)原理,认为岩石田没有任何弹性,各个沉积柱间相互独立运动,故又称为点补偿模式或局部均衡模式。

挠曲模式也基于阿基米德原理,但把基底对负载的响应看成材科力学中受力弯曲的弹性板,认为其均衡补偿不仅发生在负荷点,而且分布在一个比较宽的范围之内,又称为区域均衡模式。

热沉降模式认为热效应导致岩石圈发生沉降,因为岩石圈增温快(如岩浆侵入),冷却则慢得多,而冷却岩石的密度和浮力比炽热岩石的低。

一般地,由热机制导出的沉降分初期快速沉降(由于岩石圈变薄)和后期快速沉降(由于岩石圈冷却收缩)2个阶段,McKenzie(1978)称早期为初始沉降,晚期为构造沉降。

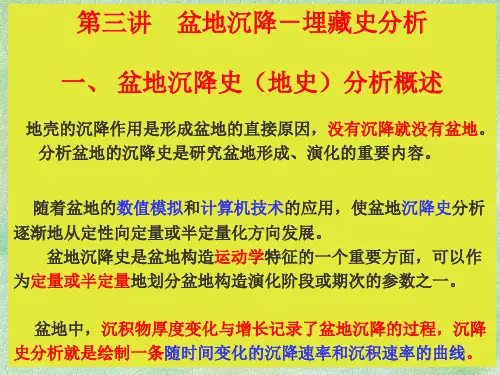

埋藏史恢复方法:1回剥技术:由今溯古的恢复地层埋藏史的反演模拟技术。

原理:基于沉积压实原理,随着埋藏深度的增加,地层的上覆盖负载也增加,导致孔隙度变小,体积变小。

假定地层在沉降过程中横向不变,而仅是纵向变化,则地层体积变小就归结为地层厚度变小。

再根据地层的骨架厚度始终不变的假设,求取同一地层在不同时期的埋深技术思路是:各地层在保持其骨架厚度不变的条件下,从今天盆地分层现状出发,按地质年代逐层剥去,直至全部剥完为止。

适用于正常压实的地区或地层段。

应用条件:孔隙度变化是不可逆性的;同一地层(同一井点)只遭到一次剥蚀;已知剥蚀厚度、剥蚀时间;已知孔隙度随深度的变化。

2超压技术:从古到今恢复古地层压力史的正演模拟技术原理:从地表开始,计算一个地层的古超压史,同时算出相应的古厚度史,一直计算到今天。

这个古厚度史可能与实际厚度不一致,这时调整计算该地层的骨架厚度,进行第二次从古到今的计算;直至古厚度史的今天值与实际厚度吻合。

超压技术所用的关键参数是渗透率,更确切地说,是超压地层的顶界和底界的渗透率。

超压计算的数学模型包括古超压方程和古厚度方程两部分。

剥蚀厚度恢复方法:1、不连续镜质体反射率曲线图解法:在连续沉积的地层剖面中,镜质体反射率与深度的关系为一条连续的曲线;当存在较大的剥蚀面时,剥蚀面上下的反射率曲线发生不连续,根据剥蚀面上下镜质体反射率的差值可以大致估算剥蚀厚度。

2、泥岩压实曲线法:泥岩压实曲线即泥岩的声波时差(孔隙度)随深度的变化曲线在正常压实的情况下,在半对数坐标图上,时差与深度的关系成一条直线。

在无剥蚀的情况下,将正常压实趋势线外推到地表,可得到地表声波时差值t0。

3、构造横剖面法:根据未剥蚀部位地层厚度的变化趋势恢复被剥蚀部位的剥蚀厚度。

4、数值模拟法:首先假定剥蚀厚度,用数值模拟法获得埋藏史及热演化史,对比实测的热指标剖面与理论剖面,反复调整剥蚀厚度,直至二者相符,此时的剥蚀厚度即为所求的值。

1999204220收到 1999207220改回3国家自然科学基金“九五”重点项目(编号:49732005)资助课题用镜质体反射率资料恢复热史的相关问题及处理方法3程本合 胡圣标 熊亮萍(中国科学院地质研究所 北京 100029) 曹忠祥 姜国英(胜利石油管理局地质科学研究院 山东东营 257015)摘 要 利用镜质体反射率(R o )资料反演热史是否存在多解性取决于所采用的热流演化模型。

采用目前常用的线性或指数模型,用R o 作为检验标准,通过地史与热史的联合模拟,能够对持续沉降升温的含油气盆地的热史进行反演。

R o 不仅与温度及受热时间有关,而且与地层压力和镜质体的类型等因素有关;用T T I 2R o 法恢复烃源岩热演化,应当进行压力校正和氢指数校正,文中提出了具体校正方法。

关键词:T T I 2R o 法 热史恢复 镜质体反射率1 引言烃源岩热演化史可反映含油气盆地热史,含油气盆地热史恢复是盆地分析和油气资源评价的关键环节,因此,烃源岩热演化史研究越来越受到石油勘探家们的重视。

含油气盆地热史恢复技术的研究可以追溯到70年代初期,自T isso t 等完成了一系列关于干酪根热降解的实验之后,人们对地温场在油气生成中重要性的认识不断加深[1、2]。

经过近20年的发展,盆地动态热体制研究在方法上日臻完善:由定性分析逐步向半定量、定量分析模拟发展;由最初的经验统计逐步发展为模型化,且热史恢复模型由最初的简单模型发展为更加严密、科学的复杂模型;正演和反演联合恢复,定量化程度和模拟精度大为提高。

从研究手段上,镜质体反射率(R o )、粘土矿物、有机地化、磷灰石裂变径迹、包裹体等古温标的应用越来越成熟,且逐步发展为多参数联合恢复,使恢复结果更切合地质实际。

热史恢复技术正逐步由古地质温度计进行单点恢复向盆地整体、系统恢复方向发展;逐步由单指标反演向多指标耦合反演方向发展;逐步由经验统计法向定量模型化方向发展。

剥蚀厚度、埋藏史、热史恢复方法与技术1、剥蚀量恢复确定沉积间断的起止时间、剥蚀期的绝对年龄与被剥蚀掉的地层厚度等参数极为关键。

有关剥蚀量的计算和剥蚀期的确定,至今尚无成熟的方法。

(1)地层对比法(厚度趋势法)从邻近剥蚀区内沉积层系完整的地带,求得被剥蚀岩层的厚度;或者考虑厚度变化趋势进行外推。

(2)沉积速率法使用这种方法的条件是要知道剥蚀面或不整合界面上、下岩层的沉积速率和它们的绝对年龄。

(3)压实曲线法(声波时差)原理:在正常压实的情况下碎屑岩的孔隙度随深度的变化是连续的,泥质岩呈指数曲线、砂质岩呈直线。

因此根据声波测井、密度测井资料或综合解释出的孔隙度曲线,观察其变化趋势即可作出有无剥蚀的判断。

当剥蚀量大于后沉积厚度时,可应用声波时差法估算泥页岩的压实趋势和计算剥蚀量的大小。

Φ1为埋深为h时的地层孔隙度Φ2为埋深为H时的地层孔隙度Φ0为埋深为0时的地层孔隙度上覆新沉积厚度没有掩盖下伏地层原来深度时的孔隙度(4)根据镜质体反射率(Ro)的突变求剥蚀量镜质体反射率是目前应用最广的有机质成熟度指标。

它是地温的一次函数,从而也同埋深有关。

在正常情况下,Ro值随深度的变化是连续的,渐变的,但有时发生突变。

出现这种异常情况的原因有多种:。

沉积岩中有再循环的镜质体;。

岩体中有局部热源等;。

地层缺失也是引起Ro值不连续在确定了Ro值的突变是地层受剥蚀而造成的以后,即可根据剥蚀面上、下Ro值的差计算被剥蚀的厚度。

•基本原理:在连续沉积的地层剖面中,镜质体反射率与深度的关系为一条连续的曲线;当存在较大的剥蚀面时,剥蚀面上下的反射率曲线发生不连续,根据剥蚀面上下镜质体反射率的差值可以大致估算剥蚀厚度-镜质体反射率反演法•采用单对数坐标作图,深度与lg (Ro )成直线关系。

•在不整合面处成为两段不连续的直线。

•根据两段直线的斜率和不整合上下Ro 的差值可以估算剥蚀厚度估算剥蚀厚度的基本原理求最小剥蚀厚度求最大剥蚀厚度不整合面不整合面Ro (对数)Ro (对数)深度(m )深度(m )h minh max印度尼西亚一口井的反射率剖面,它表明中生界下沉速率比第三系慢,中生界地温梯度明显高于第三系。