细菌性痢疾发病趋势分析

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

细菌性痢疾流行病学分析为了解邳州市细菌性痢疾(菌痢)流行因素,探讨相应的预防措施。

方法根据邳州市疫情统计资料及现场调查资料,对该市2005-2009年细菌性痢疾流行概况进行分析,同时应用时间序列分析中的分割平均法对2010年菌痢发病水平进行预测。

结果2005-2009年邳州市菌痢年均发病率6.06/10万,发病率自2005年的8.43/10万下降至2009年6.15/10万,全年均有发病,6~8月为发病高峰期,占全年报告病例的60.34%,发病人群以儿童发病为主,占报告发病数的52.86%,其次是农民,占32.94%。

男性发病多于女性,男、女性别比为1.64:1。

2010年预测发病率为3.63/10万。

结论邳州市2005-2009年菌痢发病率呈平缓下降趋势,散居儿童和农民为发病的高危人群。

细菌性痢疾(菌痢)是由痢疾杆菌引起的急性肠道传染病[1],全球每年志贺菌感染人次估计为1.65亿,发达国家发病率约为1.8~6.5/10万。

我国1994-2003年的监测数据显示,菌痢的报告发病数从87.83万例降至49.05万例,全国发病率从75.2/10万降至39.4/10万,总体看有逐年下降的趋势[2]。

菌痢是邳州市历年来主要的传染病之一,疫区分布广泛。

为进一步控制该病的流行,为今后防控对策提供依据奠定基础,现将邳州市2005-2009年细菌性痢疾的流行情况分析如下。

1 资料与方法1.1 资料来源于传染病疫情年报表、疫情汇编和《疾病监测信息报告管理系统》中的邳州市2005-2009年网络直报数据库资料。

1.2 数据分析采用Excel对网络直报数据资料进行统计分析,应用时间序列分析中的分割平均法[3]对2010年菌痢发病水平进行预测。

1.3计算方法①发病率全数列分割为相等的两部分,每部分各计算出一个均数。

②将两个均数看作所求直线上的两个点,用Y表示观察值,YC表示趋势值。

平均法的理论根据是实际值Y与计算的趋势值YC之间的离均差之和等于零,即:Σ(Y—YC)=0 (1)直线趋势方程为:YC=a+bt (2)式中t为时间单位顺序,a和b为需计算的参数值,将(2)代入(1)得(ΣY/n)-(bΣt/n)-a=0 (3)将从数列两个部分中算出的Y均数和两部分的Σt代入(3),可得出a、b值。

传染病月度发病统计分析一、总体发病情况本月,我国共报告传染病病例520,500例,较上月同期相比,病例数增加了12.5%。

其中,新发病例350,000例,较上月同期相比,增加了8%。

各类传染病中,呼吸道传染病、消化道传染病和寄生虫病的发病率较高,分别为26.5%、21.8%和18.2%。

二、呼吸道传染病本月呼吸道传染病报告病例数为140,000例,占传染病病例总数的26.5%。

其中,流感、肺结核和流行性腮腺炎是呼吸道传染病的主要病种,病例数分别为60,000例、50,000例和30,000例。

与上月相比,流感的发病率上升了15%,肺结核的发病率上升了8%,流行性腮腺炎的发病率上升了8%。

三、消化道传染病本月消化道传染病报告病例数为110,000例,占传染病病例总数的21.8%。

其中,肝炎、胃肠炎和细菌性痢疾是消化道传染病的主要病种,病例数分别为40,000例、30,000例和25,000例。

与上月相比,肝炎的发病率上升了10%,胃肠炎的发病率上升了5%,细菌性痢疾的发病率上升了7%。

四、寄生虫病本月寄生虫病报告病例数为90,000例,占传染病病例总数的18.2%。

其中,疟疾、血吸虫病和绦虫病是寄生虫病的主要病种,病例数分别为30,000例、25,000例和20,000例。

与上月相比,疟疾的发病率上升了6%,血吸虫病的发病率上升了4%,绦虫病的发病率上升了3%。

五、其他传染病本月其他传染病报告病例数为70,000例,占传染病病例总数的13.5%。

其中,性传播疾病、皮肤病和传染病是由于病原体通过除呼吸道、消化道和寄生虫途径以外的其他途径传播的一类疾病,病例数分别为30,000例、20,000例和20,000例。

与上月相比,性传播疾病的发病率上升了3%,皮肤病的发病率上升了2%,传染病的发病率上升了1%。

通过本月对我国传染病的发病情况进行统计分析,我们可以看到,呼吸道传染病、消化道传染病和寄生虫病的发病率较高,需要加强对这些疾病的防控工作。

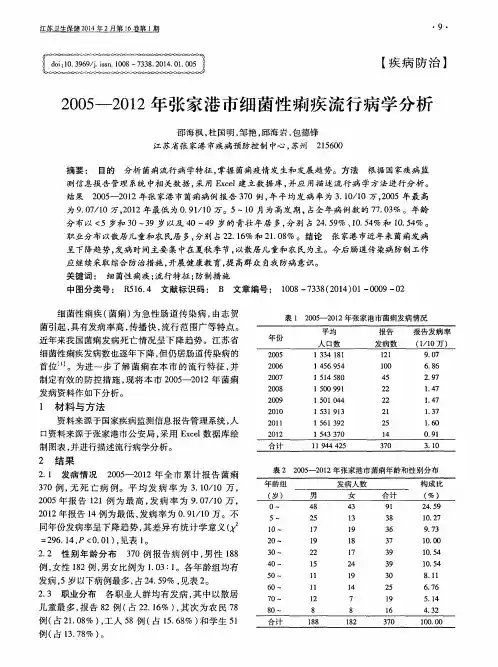

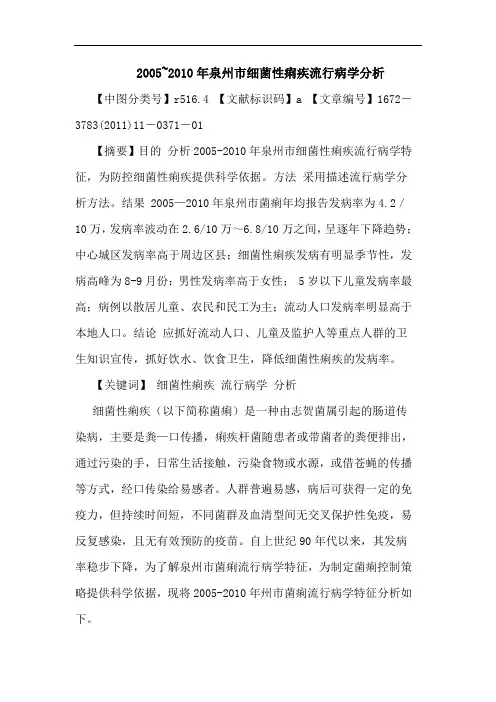

2005~2010年泉州市细菌性痢疾流行病学分析【中图分类号】r516.4 【文献标识码】a 【文章编号】1672-3783(2011)11-0371-01【摘要】目的分析2005-2010年泉州市细菌性痢疾流行病学特征,为防控细菌性痢疾提供科学依据。

方法采用描述流行病学分析方法。

结果 2005—2010年泉州市菌痢年均报告发病率为4.2/10万,发病率波动在2.6/10万~6.8/10万之间,呈逐年下降趋势;中心城区发病率高于周边区县;细菌性痢疾发病有明显季节性,发病高峰为8-9月份;男性发病率高于女性; 5岁以下儿童发病率最高;病例以散居儿童、农民和民工为主;流动人口发病率明显高于本地人口。

结论应抓好流动人口、儿童及监护人等重点人群的卫生知识宣传,抓好饮水、饮食卫生,降低细菌性痢疾的发病率。

【关键词】细菌性痢疾流行病学分析细菌性痢疾(以下简称菌痢)是一种由志贺菌属引起的肠道传染病,主要是粪—口传播,痢疾杆菌随患者或带菌者的粪便排出,通过污染的手,日常生活接触,污染食物或水源,或借苍蝇的传播等方式,经口传染给易感者。

人群普遍易感,病后可获得一定的免疫力,但持续时间短,不同菌群及血清型间无交叉保护性免疫,易反复感染,且无有效预防的疫苗。

自上世纪90年代以来,其发病率稳步下降,为了解泉州市菌痢流行病学特征,为制定菌痢控制策略提供科学依据,现将2005-2010年州市菌痢流行病学特征分析如下。

1 资料与方法1.1 资料来源:疫情资料来自法定传染病报告系统。

1.2 分析方法:按2005-2006年、2007-2008年和2009-2010年对全市菌痢的发病情况进行描述流行病学分析,所有数据采用excel 2003软件和spss11.5软件进行统计分析,x2检验比较各组间分布差异,p<0.01认为差异具有统计学意义。

2 结果2.1 流行概况:1990~2010年泉州市共报告菌痢16860例,年均发病率为12.0/10万,历年发病率波动在2.6/10万~35.9/10万之间,整体成下降趋势。

某大学一起细菌性痢疾暴发疫情流行病学调查李洪军;杨艳娜;杜娟;王帅;卢庆彬;崔富强【摘要】目的调查细菌性痢疾暴发疫情传染来源和可疑的传播途径,并对致病菌进行同源性分析,为疫情处置提供科学依据和经验.方法根据暴发调查步骤建立病例定义,采用描述流行病学方法对暴发原因进行分析,同时开展病原学检测,采用PFGE对分离菌株进行同源性分析.结果该起疫情共搜集到152例疑似病例,全校罹患率为2.4%,宋内志贺菌为导致疫情的病原体,可疑传播方式是首发病例发生后接触传播引起.结论对大学生传染病防治知识的健康宣教和校内公用场所的定期消毒工作对防止疫情发生有重要作用.【期刊名称】《首都公共卫生》【年(卷),期】2019(013)004【总页数】4页(P199-201,208)【关键词】细菌性痢疾;暴发疫情;同源性分析【作者】李洪军;杨艳娜;杜娟;王帅;卢庆彬;崔富强【作者单位】101100,北京市通州区疾病预防控制中心;101100,北京市通州区疾病预防控制中心;北京大学公共卫生学院;北京大学公共卫生学院;北京大学公共卫生学院;北京大学公共卫生学院【正文语种】中文【中图分类】R516.4细菌性痢疾(简称菌痢)是由志贺菌属引起的肠道传染病,急慢性菌痢病人和带菌者均为其传染源,主要经粪-口途径传播,如通过感染者粪便污染食物、水、生活用品及手经口感染,人群普遍易感。

典型细菌性痢疾的临床症状有起病急骤,畏寒、寒战伴高热,继以腹痛、腹泻和里急后重,有脓血便等[1]。

2015年6月16日晚,北京市通州区疾病预防控制中心(CDC)接到辖区某医院报告,称该院肠道门诊当日接诊北京市某大学腹泻病人10余例,病例主要以腹泻、腹痛、发热等症状为主,经实验室检测确定为宋内志贺菌感染。

为迅速查明疫情原因,采取有效措施控制疫情蔓延,通州区CDC专业人员立即赶赴现场开展流行病学调查和处理。

现将有关情况报道如下。

1 对象与方法1.1 病例定义疑似病例:6月1日以来,在北京市某大学全校范围内出现腹泻症状(≥3次/24 h)者;可能病例:疑似病例伴发热(≥37.5 ℃)者;确诊病例:疑似病例或可能病例粪便培养结果为宋内志贺菌阳性者。

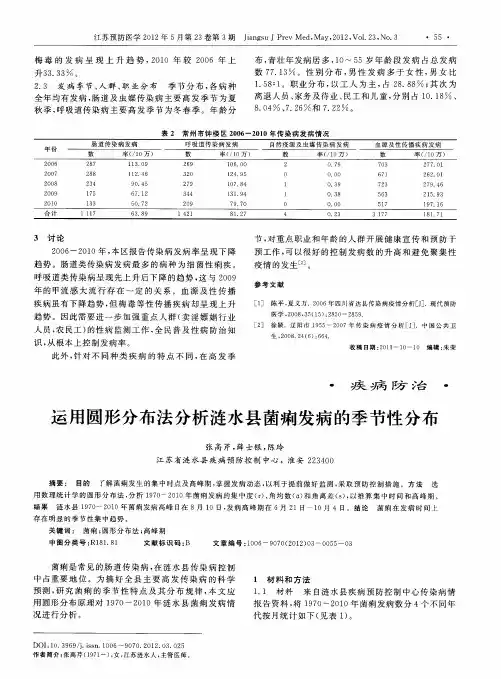

.论著.Joinpoint模型与ARIMA模型在细菌性痢疾发病趋势分析的应用比较李雪梅,古丽斯,孙宇珊深圳市盐田区疾病预防控制中心,广东518000摘要:目的比较Joinpoint模型与ARIMA模型在深圳市盐田区细菌性痢疾(以下简称菌痢)发病趋势分析及预测中的效果。

方法对1998-2017年盐田区菌痢发病率进行Joinpoint模型与ARIMA模型分析,同时比较两模型拟合结果的一致性、优劣性、稳健性。

结果Joinpoint模型结果显示,2013年为趋势变化“折点”,将菌痢流行曲线分为2段。

1998—2013年变化百分比(APC)为-2.0%(P>0.05),2013—2017年APC为-31.5%(P<0.05)。

ARIMA最优拟合模型为ARIMA(1,1,0)o两模型拟合结果的相关系数ICC为0.74(95%CZ:0.45-0.89)o Joinpoint模型拟合结果的平均绝对误差、平均绝对百分误差分别为9.26%,17.61%;ARIMA模型分别为11.31%,24.86%。

离群值对Joinpoint模型无影响,对ARIMA影响较大,整体趋势表现为先上升后下降。

结论两模型对菌痢发病数据拟合结果的一致性较好,Joinpoint模型比ARIMA(1,1,0)模型显示出更好的拟合精度。

小样本情况下,Joinpoint模型受离群值影响小,方法更稳健,并能对长期趋势进行分段描述,有较高实际价值。

关键词:细菌性痢疾;Joinpoint模型;ARIMA模型中图分类号:R516.4文献标识码:A文章编号:1673-758X(2019)03-0177-04Comparation between Joinpoint model and ARIMA model in bacillarydysentery incidence trend analysisLI Xue-mei,GU Li-si,SUN Yu-shanYantian District Center f or Disease Prevention and Control,S he n zhe n,Guangdong518000,ChinaAbstract:Objective Compared the effectiveness between Joinpoint model and ARIMA model on the incidence trend anlayses and the prediction of disease of bacillary dysentery in Yantian district of Shenzhen. Methods Joinpoint Regression model and ARIMA(auto-regressive integrated moving average)model were used to analyze the incidence rate of bacillary dysentery in Yantian district of Shenzhen from1998-2017,and its goodness of model fit were evaluated.Results“Year2013”was a statistically significant u joinpoint n,which cut the epidemic curve of bacillary dysentery from1998-2017into two line segments.The APC(annual percent change)for1998-2013was-2.0%(P>0.05),and-31.5%for2013-2017(P<0.05).The opitimal ARIMA model for bacillary dysentery in Yantian district was ARIMA(1,1,0).The inter c lass correlation coefficient was0.74 (P<0.01),indicating significantly good agreement between two models.The MAE(mean absolute error)and MAPE (mean absolute percentage error)obtained by Joinpoint model were9.26%and17.61%;11.31%and24.86%by ARIMA model.Outliers had no impact on Joinpoint model,but they had significant impact on ARIMA model. The overall trend of ARIMA model was ascending and then descending.Conclusion Joinpoint model and ARIMA model both showed good model fitness.However,the fitting precision of Joinpoint model had higher accuracy.In the case of small sample size,Joinpoint model is less affected by the outliers that provides a more作者简介:李雪梅(1986—),女,广东梅州人,主管医师,主要从事传染病防控工作。

细菌性痢疾的流行病学调查在进行细菌性痢疾的流行病学调查时,我们要了解细菌性痢疾的基本情况。

细菌性痢疾,又称志贺菌病,是由志贺菌属细菌引起的肠道传染病。

志贺菌属细菌包括志贺菌、福氏菌、鲍氏菌和宋内菌等。

这些细菌主要通过消化道传播,即通过食物、水或接触污染物品而感染。

细菌性痢疾在全球范围内都有发生,尤其在发展中国家,其流行情况更为严重。

在我国,细菌性痢疾曾是法定报告的甲类传染病之一。

近年来,由于公共卫生条件的改善和抗生素的广泛应用,细菌性痢疾的发病率有所下降,但其仍然是我国重点控制的传染病之一。

一、病原学调查病原学调查主要包括对志贺菌属细菌的分离、培养、鉴定和药敏试验等。

通过对病原体的生物学特性、抗原结构和致病机制的研究,深入了解细菌性痢疾的病原学特征,为制定防治策略提供科学依据。

二、流行病学特征调查流行病学特征调查主要包括对细菌性痢疾的流行趋势、人群易感性、感染源和传播途径等方面的研究。

通过对疫情报告、病例调查和监测数据的分析,了解细菌性痢疾的流行规律,为防控疫情提供依据。

三、疫情调查疫情调查是对细菌性痢疾疫情的发生、发展和控制过程进行全面了解的过程。

在疫情调查中,我们需要收集疫情相关信息,如病例分布、病例特征、疫情爆发原因和防控措施等,以分析疫情的流行特征和传播规律。

四、防控策略研究防控策略研究是基于对细菌性痢疾病原学、流行病学特征和疫情调查的基础上,制定针对性的防控策略。

这包括疫苗接种、环境卫生改善、食品安全监管、个人防护和抗生素合理使用等方面的研究。

在进行细菌性痢疾的流行病学调查过程中,我们需要充分利用实验室、流行病学和卫生统计学等方法,全面了解细菌性痢疾的流行情况,为制定科学、有效的防控策略提供依据。

同时,我们还需要加强与国际卫生组织的合作与交流,共同应对细菌性痢疾的全球性挑战。

在进行细菌性痢疾的流行病学调查时,我们要了解细菌性痢疾的基本情况。

细菌性痢疾,又称志贺菌病,是由志贺菌属细菌引起的肠道传染病。

细菌性痢疾发病趋势分析

摘要:【目的】了解1951-2010年襄阳市襄州区细菌性痢疾(菌痢)发病的规律,为防控策略提供参考依据。

【方法】对1951-2010年襄州区菌痢法定报告疫情资料进行描述性流行病学分析。

【结果】全区60年共报告146416例,年均发病率为241.00/10万,发病高峰为1975年发病率1978.69/10万;以年代计,50、60、70、80、90、00各年代年平均发病率依次为:323.17/10万、223.22/10万、739.12/10万、167.30/10万、47.57/10万和10.30/10万。

【结论】襄州区菌痢发病经历了由高发病率向低发病率波动过渡的过程。

但由于影响菌痢发生的社会、自然和其他因素很多,因此要全面控制菌痢的发生和流行,还应采取综合性防治策略。

细菌性痢疾(简称菌痢)是由志贺氏菌引起的一种急性肠道传染病,也是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

该病不但发病率高,其中急性中毒型菌痢容易误诊,危及生命[1]。

该病也是该区主要传染病之一[2-3]。

为探讨菌痢流行规律,完善防治措施,本研究对1951-2010年襄阳市襄州区菌痢疫情资料进行分析,结果报道如下。

1.材料与方法

1.1材料

疫情资料来自襄州区疾控中心疫情统计年报及流行病学调查材料,2004年及以后资料来自国家疾病监测信息管理系统;人口资料来自襄州区统计局。

1.2 方法

采用描述性流行病学方法对襄州区菌痢疫情资料进行统计分析。

将数据输入计算机,应用Excel 2003软件进行统计。

率的比较采用 2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 发病趋势

2.1.1 总体趋势:1951-2010年60年间,襄阳市襄州区共报告细菌性痢疾146416例,年均报告发病率为241.00/10万。

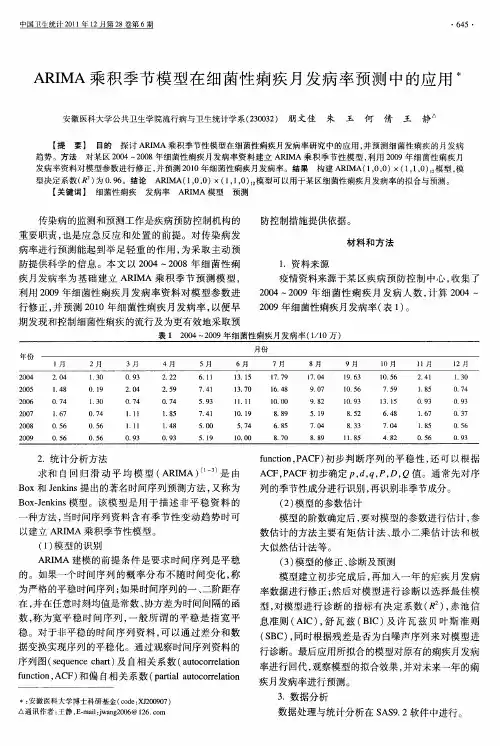

各年度发病情况见表1。

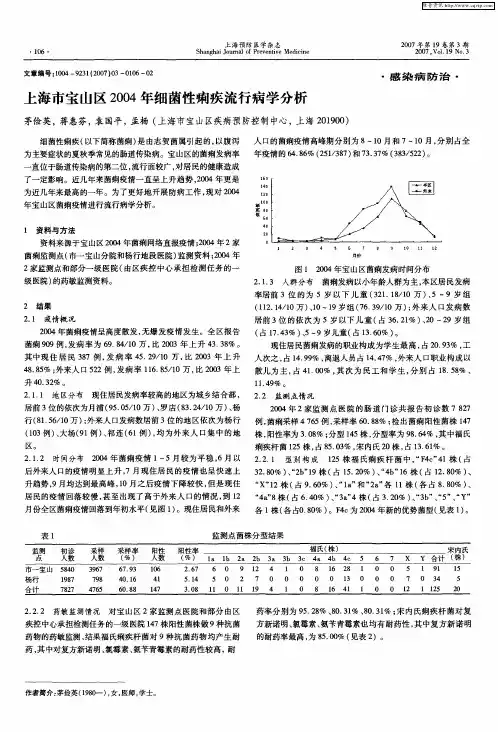

从总体上来看,50-60年代在一个较高水平上波动(20年年均发病率267.38/10万),1971年代大幅上升,经短期回调后达到1975年历史最高水平(1978.69/10万),之后波动下降,到90年代后期已下降至30.00/10万以下,2000年以后进一步下降,并且保持在较低(年均10.30/10万)的发病水平(见图1)。

作者单位:1 湖北省襄阳市第一人民医院(湖北襄阳441100)

2 湖北省襄阳市襄州区疾病预防控制中心

作者简介:姚秀华(1962-),女,大学专科,主管护师,医院传染病管理

2.1.2 高发病年份:60年间,发病率最高的是1975年(1978.69/10万),其次是1971年(1294.16/10万),第三是1963年(692.10/10万)。

以年代统计,50年代高峰期为1953、1955年,60年代为1963年,70年代为1971、1975年,80年代1981年,90年代为1991、1992年,2000年以后为2006、2007年。

2.1.3 年代平均发病:以年代统计菌痢的年均发病率可见,50年代平均发病率为32

3.17/10万,60年代为223.22/10万,60年代与50年代相比下降显著( 2=1412.51,P<0.001),但70年代发病最多(739.12/10万)。

进入80年代(年均发病率167.30/10万),随着生活水平的提高和卫生意识的增强,菌痢发病逐年下降,90年代平均发病率(47.57/10万)与80年代相比大幅下降( 2=8491.37,P<0.001)。

2000年以后,发病率稳定在较低的水平(年均10.30/10万),与90年代相比更进一步下降( 2=2532.26,P<0.001;见图2)。

.2 疾病在乙类传染病中的地位

上个世纪50年代到90年代一直高居全区法定传染病第二位(50年代至80年代排位第一的是疟疾,90年代为病毒性肝炎)[2],2000年之后下降至第四(前三位分别是结核病、病毒

性肝炎和疟疾)[3]。

3 讨论

襄阳市襄州区1951-2010年年均发病率为241.00/10万,发病高峰为上世纪70年代,60年代发病有所下降,与“文革”期间的1967-1969这三年因动乱报告病例“骤减”有关。

而发病率波动高峰年份,均与当年干旱或洪涝灾害有关。

1975年的历史最高峰,正是与当年8-9月份连降大雨,流经区域的汉水、唐白河等河水暴涨,造成区域性洪涝灾害有关[4]。

80年代初期之前,襄州区菌痢发病一直处于较高水平,与该区为农业大区、70%以上人口生活在农村、且地处鄂北岗地、缺水、“人民生活水平不高、卫生条件较差以及农村不卫生习惯等陈规陋习、传染源广泛存在等因素有直接关系”[5]。

随着改革开放,人们的生活水平的不断提高,加上爱国卫生运动和卫生防疫机构健康知识宣传工作的广泛开展,同时加强饮食行业的卫生监管,至90年代后期以后基本上控制了菌痢的流行,且发病率逐年下降。

2000年以后,菌痢的发病率处于较低的水平,但菌痢仍是该区主要的传染病病种之一,且其“病原学复杂,病因众多,可通过多种途径传播。

患菌痢后免疫力不能持久,加之菌型较多,易发生变异,且无有效的菌苗预防”[6],因此菌痢仍是该区传染病防控工作的重点。

应加强缺水地区的改水改厕等爱卫工作,以改善饮水及环境卫生状况,同时通过广泛开展宣传和普及防治知识,提高群众的健康和防病意识。

本研究数据表明:襄州区菌痢发病经历了由高发病率向低发病率波动过渡的过程。

但由于影响菌痢发生的社会、自然和其他因素很多,因此要全面控制菌痢的发生和流行,应采取综合性防治策略。