西方经济学(宏观部分)_第二十章_宏观经济学的微观基础

- 格式:pptx

- 大小:2.17 MB

- 文档页数:35

西方经济学(微观部分+宏观部分)第五版课后习题答案主编:高鸿业目录第一章引论02第二章需求、供给和均衡价格02第三章效用论14 第四章生产论16 第五章成本论36 第六章完全竞争市场45 第七章不完全竞争市场55 第八章生产要素价格的决定65第九章一般均衡和福利经济学69第十章博弈论初步75第十一章市场失灵和微观经济政策80 第十二章国民收入核算83 第十三章简单国民收入决定理论85 第十四章产品市场和货币市场的一般均衡92 第十五章宏观经济政策分析95 第十六章宏观经济政策实践106 第十七章总需求一总供给模型110第十八章失业与通货膨胀115 第十九章开放经济下的短期经济模型119第二十章经济增长和经济周期理论122第二十一章宏观经济学的微观基础127 第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识134 第二十三章西方经济学与中国139第一章引论(略)第二章需求、供给和均衡价格1. 已知某一时期内某商品的需求函数为Q d=50-5P,供给函数为Q s=-10+5P。

(1)求均衡价格P e和均衡数量Q e,并作出几何图形。

(2)假定供给函数不变,由于消费者收入水平提高,使需求函数变为Q d=60-5P。

求出相应的均衡价格P e和均衡数量Q e,并作出几何图形。

(3)假定需求函数不变,由于生产技术水平提高,使供给函数变为Q s=-5+5P。

求出相应的均衡价格P e和均衡数量Q e,并作出几何图形。

(4)利用(1)、(2)和(3),说明静态分析和比较静态分析的联系和区别。

(5)利用(1)、(2)和(3),说明需求变动和供给变动对均衡价格和均衡数量的影响。

解答:(1)将需求函数Q d=50-5P和供给函数Q s=-10+5P代入均衡条件Q d=Q s,有50-5P=-10+5P得P e=6将均衡价格P e=6代入需求函数Q d=50-5P,得Q e=50-5×6=20或者,将均衡价格P e=6代入供给函数Q s=-10+5P,得Q e=-10+5×6=20所以,均衡价格和均衡数量分别为P e=6,Q e=20。

目录第12章宏观经济的基本指标及其衡量 (4)12.1复习笔记 (4)12.2课后习题详解 (9)12.3名校考研真题详解 (13)第13章国民收入的决定:收入-支出模型 (19)13.1复习笔记 (19)13.2课后习题详解 (24)13.3名校考研真题详解 (29)第14章国民收入的决定:IS-LM模型 (35)14.1复习笔记 (35)14.2课后习题详解 (42)14.3名校考研真题详解 (49)第15章国民收入的决定:AD-AS模型 (56)15.1复习笔记 (56)15.2课后习题详解 (65)15.3名校考研真题详解 (70)第16章失业与通货膨胀 (78)16.1复习笔记 (78)16.2课后习题详解 (85)16.3名校考研真题详解 (91)第17章宏观经济政策 (103)17.1复习笔记 (103)17.2课后习题详解 (110)17.3名校考研真题详解 (117)第18章蒙代尔-弗莱明模型 (127)18.1复习笔记 (127)18.2课后习题详解 (133)18.3名校考研真题详解 (137)第19章经济增长 (144)19.1复习笔记 (144)19.2课后习题详解 (150)19.3名校考研真题详解 (156)第20章宏观经济学的微观基础 (167)20.1复习笔记 (167)20.2课后习题详解 (172)20.3名校考研真题详解 (181)第21章新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学 (187)21.1复习笔记 (187)21.2课后习题详解 (191)21.3名校考研真题详解 (200)第22章西方经济学与中国 (207)第12章宏观经济的基本指标及其衡量12.1复习笔记一、宏观经济学的特点1.宏观经济学的研究对象宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果,即对经济运行的整体,包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平进行分析。

测量宏观经济运行情况的最重要指标有国民收入及其增长率、失业率、物价水平及其变动即通货膨胀率。

宏观经济学第二十一章宏观经济学的微观基础在宏观经济学的广袤领域中,第二十一章所探讨的宏观经济学的微观基础,宛如一座连接宏观世界与微观世界的坚固桥梁。

它旨在揭示宏观经济现象背后的微观个体行为和决策机制,为我们理解宏观经济的运行规律提供了更为深入和全面的视角。

想象一下,一个庞大的经济体就像是一个复杂的生态系统,其中有无数的个体——消费者、生产者、劳动者等等。

他们的每一个选择和行动,看似微不足道,却如同无数细流汇聚成江河,最终塑造了整个经济的宏观态势。

先从消费者说起。

消费者的消费决策是宏观经济中的重要一环。

他们会根据自己的收入、预期未来的收入、财富状况以及对商品和服务的偏好来决定消费多少。

比如,当一个人预期自己未来的收入会增加,他可能会更愿意在当下增加消费;反之,如果他担心未来的收入不稳定,就可能会选择储蓄更多,消费更少。

这种个体的消费决策加总起来,就会影响到整个社会的总消费水平,进而对经济的增长和稳定产生影响。

生产者的决策同样关键。

企业在决定生产多少产品、雇佣多少工人、投资多少新设备时,会考虑到市场需求、生产成本、技术水平等因素。

如果市场需求旺盛,企业预期能够获得较高的利润,就会扩大生产规模,增加雇佣工人和投资。

反之,如果市场前景不明朗,企业可能会采取保守策略,减少生产和投资。

企业的这些决策会直接影响到整个经济的产出水平和就业状况。

在劳动力市场上,劳动者和企业的相互作用也构成了宏观经济的微观基础。

劳动者会根据工资水平、工作条件、职业发展前景等因素选择工作;企业则根据生产需求和劳动力成本来雇佣工人。

当劳动力市场供求平衡时,经济能够实现充分就业;而当供求失衡时,就会出现失业现象,对经济造成负面影响。

再深入一点,消费者和生产者的决策还受到不确定性的影响。

例如,自然灾害、政策变化、技术创新等不确定性因素,会改变他们的预期和决策。

这种不确定性在宏观经济中可能会引发经济波动,甚至经济危机。

此外,信息的不对称也是一个重要的微观因素。

高鸿业第四版《西方经济学》(微观、宏观)讲义第四版的主要修改和增删之处可分为微观、宏观和总论这三个部分加以说明:第一,微观部分的变动有六点:(1)对无差异曲线和预算线以小注的形式作了进一步的补充说明;(2)删去过多的或具有重复性的习题(3)对实证方法和规范方法添增课较多的说明(4)对产量的利润最大化和要素需求的利润最大化的关系做了补充(5)扩充了社会福利函数方面的内容,添加了“惯性和均衡的多样性"一小节,并完善了对目前为福利经济学所关注的“效率与公平”的表述,以便使教材更能反映这些微观经济学较新的发展。

(6)对第十章社会福利函数一节的内容做了比较详尽的补充,以便使学员较全面的理解该节内容的较新发展对宏观的变动,主要有以下五点:(1)对国民收入核算一章的部分内容进行了改写,以避免阅读时可能存在的误解之处(2)在第十七章中,对总供给曲线添增了一些微观方面的解释(3)删去第二十章第六节“调整内部均衡和外部均衡的政策”。

因为,各国经济交往日益频繁,特别是经济全球化使得调整的政策越来越为复杂,其内容已超过一本普通教材的范围.(4)对第二十二章中的新凯恩斯主义的总供给理论做了一些补充说明,以使读者能够更好的理解该部分的内容(5)更新了宏观部分的一些数据第三,在总体方面,第四版的第二十三章中,添增了西方学者“忽视道德的必要性”一节,以便使读者一方面知悉西方经济学的一个缺点,另一方面又能看到西方经济学的一些较新的发展。

第一章西方经济学基本问题第一节稀缺性与选择(一)稀缺性和经济问题稀缺性的含义:生产资源的相对有限性、资源的稀缺性与经济问题,由于资源稀缺性的存在,使得人们必须考虑如何使用有限的相对稀缺的生产资源来满足无限多样化的需要。

这就是所谓的" 经济问题".生产资源或生产要素主要包括的成分:经济社会中的生产资源也叫生产要素,主要包括:资本(其价格为利息)、土地(其价格为地租)、劳动(其价格为工资)。

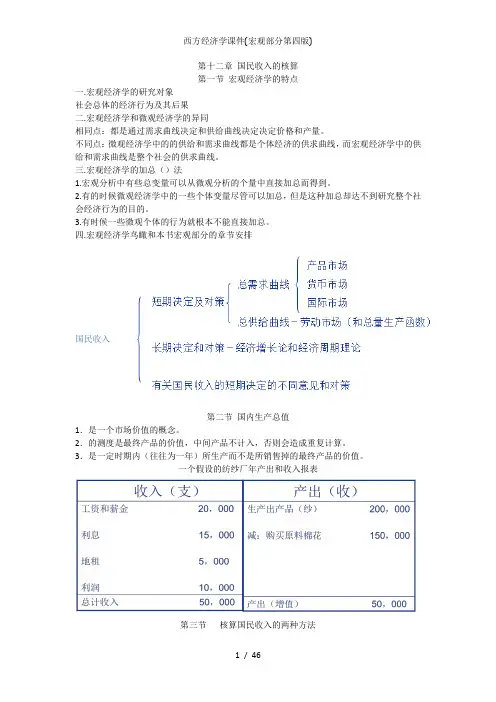

第十二章国民收入的核算第一节宏观经济学的特点一.宏观经济学的研究对象社会总体的经济行为及其后果二.宏观经济学和微观经济学的异同相同点:都是通过需求曲线决定和供给曲线决定决定价格和产量。

不同点:微观经济学中的的供给和需求曲线都是个体经济的供求曲线,而宏观经济学中的供给和需求曲线是整个社会的供求曲线。

三.宏观经济学的加总()法1.宏观分析中有些总变量可以从微观分析的个量中直接加总而得到。

2.有的时候微观经济学中的一些个体变量尽管可以加总,但是这种加总却达不到研究整个社会经济行为的目的。

3.有时候一些微观个体的行为就根本不能直接加总。

四.宏观经济学鸟瞰和本书宏观部分的章节安排国民收入第二节国内生产总值1.是一个市场价值的概念。

2.的测度是最终产品的价值,中间产品不计入,否则会造成重复计算。

3.是一定时期内(往往为一年)所生产而不是所销售掉的最终产品的价值。

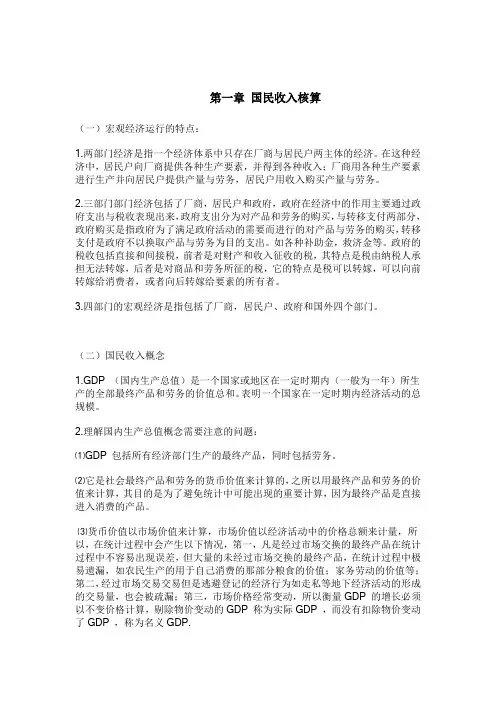

一个假设的纺纱厂年产出和收入报表第三节核算国民收入的两种方法一.用支出法核算=C + I + G + (X - M)C:消费支出I:投资G:政府购买X:出口M:进口2001年美国和需求的构成构成金额(10万美元)百分比个人消费支出私人国内总投资政府对产品和劳务的购买产品和劳务的净出口国内生产总值6987.01586.01858.0-348.910028.169.315.718.4-3.4100.0二.用收入法核算国民总收入=工资+利息+利润+租金+间接税和企业转移支付+折旧第四节从国内生产总值到个人可支配收入1.国内生产总值()2.国内生产净值()3.国民收入()4.个人收入()5.个人可支配收入()美国2005年从到个人可支配收入(单位:10亿美元)国内生产总值()加本国居民来自国外的要素收入减本国支付给外国居民的要素收入等于国民生产总值()减固定资本消耗等于国民生产净值()减统计误差等于国民收入()减包含存货价值和资本消耗调整的公司利润净税收净利息社会保险税政府所经营企业的当前盈余企业当前转移支付加个人资产收入个人接收的转移支付等于个人收入()减个人所得税和非税支付等于个人可支配收入()减个人各项支出等于个人储蓄507.7474.01574.142.81351.9848.0498.3871.2-11.380.21457.41525.31209.79072.112487.112520.810946.710903.910248.39038.6-33.5第五节国民收入的基本公式一.两部门经济的收入构成及储蓄-投资恒等公式:C + I = Y = C + S二.三部门经济的收入构成及储蓄-投资恒等公式:C + I + G = Y = C + S + T 〉C + I + G = Y = C + S + T三.四部门经济的收入构成及储蓄-投资恒等公式:C + I + G + () = Y = C + S + T + K 〉I + G + (X - M) = S + T + K第六节名义和实际实际=名义÷平减指数第十三章简单国民收入决定理论第一节均衡产出一、最简单的经济关系1.假设所分析的经济中不存在政府,也不存在对外贸易,只有家户部门和企业部门。

第一章国民收入核算(一)宏观经济运行的特点:1.两部门经济是指一个经济体系中只存在厂商与居民户两主体的经济。

在这种经济中,居民户向厂商提供各种生产要素,并得到各种收入;厂商用各种生产要素进行生产并向居民户提供产量与劳务,居民户用收入购买产量与劳务。

2.三部门部门经济包括了厂商,居民户和政府,政府在经济中的作用主要通过政府支出与税收表现出来,政府支出分为对产品和劳务的购买,与转移支付两部分,政府购买是指政府为了满足政府活动的需要而进行的对产品与劳务的购买,转移支付是政府不以换取产品与劳务为目的支出。

如各种补助金,救济金等。

政府的税收包括直接和间接税,前者是对财产和收入征收的税,其特点是税由纳税人承担无法转嫁,后者是对商品和劳务所征的税,它的特点是税可以转嫁,可以向前转嫁给消费者,或者向后转嫁给要素的所有者。

3.四部门的宏观经济是指包括了厂商,居民户、政府和国外四个部门。

(二)国民收入概念1.GDP (国内生产总值)是一个国家或地区在一定时期内(一般为一年)所生产的全部最终产品和劳务的价值总和。

表明一个国家在一定时期内经济活动的总规模。

2.理解国内生产总值概念需要注意的问题:⑴GDP 包括所有经济部门生产的最终产品,同时包括劳务。

⑵它是社会最终产品和劳务的货币价值来计算的,之所以用最终产品和劳务的价值来计算,其目的是为了避免统计中可能出现的重要计算,因为最终产品是直接进入消费的产品。

⑶货币价值以市场价值来计算,市场价值以经济活动中的价格总额来计量,所以,在统计过程中会产生以下情况,第一,凡是经过市场交换的最终产品在统计过程中不容易出现误差,但大量的未经过市场交换的最终产品,在统计过程中极易遗漏,如农民生产的用于自己消费的那部分粮食的价值;家务劳动的价值等;第二,经过市场交易交易但是逃避登记的经济行为如走私等地下经济活动的形成的交易量,也会被疏漏;第三,市场价格经常变动,所以衡量GDP 的增长必须以不变价格计算,剔除物价变动的GDP 称为实际GDP ,而没有扣除物价变动了GDP ,称为名义GDP.3.国内生产净值(NDP ):这是指一个国家或地区在年内新增价值之总和,即从国民收入中扣除折旧后的总值。

1.简述GDP的GNP的区别:a) GNP是指一个国家(或地区)所有国民在一定时期内新生产的产品和服务价值的总和。

b)GNP是按国民原则核算的,只要是本国(或地区)居民,无论是否在本国境内(或地区内)居住,其生产和经营活动新创造的增加值都应该计算在内。

比方说,我国的居民通过劳务输出在境外所获得的收入就应该计算在GNP中。

c)GDP是按国土原则核算的生产经营的最终成果。

比方说,外资企业在中国境内创造的增加值就应该计算在GDP中。

2。

说明GDP的三种核算方法并简析储蓄投资恒等式:a)支出法:通过核算在一定时期内整个社会购买最终产品的总支出总卖价。

(经济社会消费,投资,政府购买,出口)b)收入法:用要素收入亦即企业生产成本核算。

(工资、利息、租金等生产要素报酬,非公司企业主收入,公司税前利润,企业转移支付及企业间接税,资本折旧)c)生产法:从生产过程中生产的货物和服务总产品价值入手,剔除生产过程中投入的中间产品的价值,得到增加价值的一种方法.等式:在一国的一年的经济总量中储蓄量与投资量是处于恒等状态的,也就是一年储蓄量=一年投资量,只有维持这样的恒等状态才不会危及到一个国家经济形式的正常运转.3。

简述凯恩斯的货币需求理论:货币需求三大动机:交易动机(货币需求稳定,可事先预计)、预防动机(货币需求相对稳定,也可预计)、投机动机(货币需求不稳定,因为与人对未来货币的预期紧密相关,受心理预期等主观因素的影响较大)。

货币需求函数:Md=M1+M2=L1(Y)+L2(i)=L(Y,i)4。

简析凯恩斯主义极端情况:LM曲线越平坦,或者IS曲线越陡峭,则财政政策效果就越大,货币政策效果就越小.当LM曲线为水平线,IS曲线为垂直线时,财政政策十分有效,货币政策完全无效.财政货币政策效果:政府收支变化使IS变动对国民收入变动产生的影响.A在LM曲线不变时,IS曲线斜率的绝对值越大,即IS曲线越陡峭,则移动IS曲线时收入变化就越大,即财政政策效果越大。

微观部分1.经济学:是指关于选择的科学,是对稀缺性资源合理配置进行选择的科学。

2.微观经济学:是指研究个别经济单位的经济行为。

3.宏观经济学:是指从国民经济角度研究和分析市场经济整体经济活动的行为4.《国民财富的性质和原因的研究》:简称《国富论》,亚当斯密着,1776年出版。

批判了重商主义的错误观点,提出了劳动是国民财富的源泉,明确了劳动价值和利润来自于剩余劳动的观点;强调经济自由的思想,主张自由放任和充分发挥市场自由竟争的调节作用;强调国家不干预经济。

《国富论》第一次创立了比较完备的古典政治经济学的理论体系,剩余价值理论的提出,为马克思劳动价值理论的形成奠定了基础,是经济学说史上的第一次革命。

5.《就业、利息和货币统论》:简称《通论》,凯恩斯着,1936年出版。

在理论上批判了萨伊的“供给能自动创造需求”和资本主义不存在非自愿失业的错误观点,提出了供给是需求的函数和资本主义不可能充分就业的理论;在方法上开创了以总量指标为核心的宏观经济分析方法;在政策上反对自由放任,强调国家干预经济,并提出财政赤字政策、收入政策、货币政策等三项重要的经济政策。

《通论》创建了宏观经济学,并使凯恩斯经济学开始成为正统经济学,其干预经济的政策主张为资本主义各国所采用,被经济学界称为经济学说史上的第三次革命。

6.规范分析:是指以一定的价值判断为基础,提出一些分析和处理问题的标准,作为决策和制定政策的依据。

7.实证分析:是指只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观分析,得出一些规律性的结论。

8.均衡分析:又称为瓦尔拉斯均衡。

包括局部均衡和一般均衡。

局部均衡是指其他条件不变的情况下,由于价格的作用,对个别商品的均衡价格和均衡产量的形成过程的分析,即分析商品的需要量和供给量相等时的均衡产量和均衡价格。

一般均衡与局部均衡相对应,是指在市场上所有商品的供给、需求和价格相互影响的条件下,对所有商品的供求均衡状态的分析,后来发展为用数量关系来描述或反映一般均衡状态。

高鸿业西方经济学第章宏观经济学的微观基础引言宏观经济学是研究整体经济运行、总体经济行为和宏观经济政策的学科,而微观经济学则关注个体经济单位的行为和决策。

在西方经济学中,宏观经济学的微观基础理论是解释宏观经济现象的重要工具。

本文将介绍高鸿业在西方经济学中对宏观经济学的微观基础的贡献。

高鸿业的观点高鸿业认为,理解宏观经济学现象需要基于微观经济学的基础,通过分析个体经济主体的行为和决策来解释整体经济现象的发展和变化。

他认为宏观经济学的微观基础具有以下几个方面的作用:1. 个体行为的聚合效应高鸿业认为,个体经济主体的行为和决策在整体上具有聚合效应。

通过研究个体经济主体的行为和决策,可以揭示整体经济现象的内在机制。

例如,在分析国民储蓄率时,高鸿业将其理解为个体层面上的储蓄决策的总和,从而可以进一步理解整体经济的储蓄行为。

2. 市场的均衡与失衡高鸿业关注市场的均衡与失衡对宏观经济的影响。

在理解宏观经济的供给和需求关系时,他将个体市场的供求关系扩展到整体经济层面。

通过分析个体市场对整体经济的影响,可以更好地理解宏观经济的波动和调整。

3. 经济政策的效果评估高鸿业认为,通过基于微观经济学的基础分析,可以对宏观经济政策的效果进行评估。

个体层面上的经济行为和决策对整体经济的影响可以为政策制定者提供参考依据,从而优化宏观经济政策的效果。

高鸿业在西方经济学中强调了宏观经济学的微观基础的重要性。

通过分析个体经济主体的行为和决策,可以更好地理解和解释整体经济现象。

个体行为的聚合效应、市场的均衡与失衡以及经济政策的效果评估是理解宏观经济学的微观基础的关键要素。

这些观点为我们提供了更深入的理解和应用宏观经济学的角度和方法。

图21-1 跨期消费的预算约束 涉及跨期消费的消费者偏好可以用效用函数 或无差异曲线来表示,无差异曲线表示使消费者获得同样满足的第一期与第二期消费的组合。

也就是说,对同一条无差异曲线的所有两期消费的不同组合,消费者的偏好()12U c c , 可以求出消费者跨期消费最优决策的条件为: 。

它的经济含义是,跨期最优选择必须满足两个时期的边际效用之比等于实际收益。

换句话来说,在消费者跨期均衡点上,当前消费对未来消费的相对价格正好等于消费者心目中当期消费对未来消费的边际替代率。

这个条件也可以通过图形来表示。

如图21-2所示,两个时期消费的最优组合,一定是出现在无差异曲线和跨期预算约束线的切点上,此时无差异曲线的斜率等于跨期预算约束线的斜率。

图21-2 跨期最优消费选择 (2)收入变动对消费的影响 当消费者的收入增加时,无论是现期收入还是未来收入的增加,如果消费者消费的是正常品,跨期预算约束线将向外移动,从而与更高的无差异曲线相切,达到更好的消费组合。

由此可以看出,不同于凯恩斯的绝对收入假说,费雪的跨期消费理论指出,消费不只是取决于当期收入,而是取决于收入的现值,即消费者预期到的他一生的收入。

这个观点是后来生命周期假说和持久收入假说的理论基础。

1=+MRS r (3)实际利率变动对消费的影响 由于跨期预算约束线的斜率为-(1+r ),实际利率的上升将会使消费者的跨期预算约束线发生转动,从而改变跨期最优消费选择,这种变化就是微观经济学所分析的替代效应和收入效应。

图21-3 真实利率变动对消费决策的影响 如图21-3所示,原有的跨期消费预算约束线为AB ,利率的上升会使得预算约束线围绕初始禀赋点(y 1, y 2)点顺时针旋转到 ,变得更陡峭,从而影响消费者在两个时期的消费决策。

随着利率的上升,最优消费组合由E 0点移动到E 1点,即第一期消费减少,第二期消费增加。

可以看出:如果一个人是一位贷款者,那么利率上升后,他仍会是一个贷款者。

目 录第12章 宏观经济的基本指标及其衡量第13章 国民收入的决定:收入-支出模型第14章 国民收入的决定:IS-LM模型第15章 国民收入的决定:AD-AS模型第16章 失业与通货膨胀第17章 宏观经济政策第18章 蒙代尔-弗莱明模型第19章 经济增长第20章 宏观经济学的微观基础第21章 新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学第22章 西方经济学与中国第12章 宏观经济的基本指标及其衡量1宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看却是不合理的、无效的?答:(1)宏观经济学和微观经济学的联系和区别参见本章“复习笔记”相关内容。

(2)总体经济行为并不是个体经济行为的简单加总,所以有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看却是不合理的、无效的。

举例来说,对于单个厂商来说,降低工资可以降低成本、增加利润,从而可以增加生产并增雇工人。

但是,如果每个厂商都降低工资则工人们的消费支出会下降并使总需求下降,从而会导致整个社会的生产和就业下降。

2举例说明最终产品和中间产品的区别不是根据产品的物质属性而是根据产品是否进入最终使用者手中。

答:核算国内生产总值时必须区分产品是最终产品还是中间产品。

其中,最终产品是指在一定时期内生产的并由其最后使用者所购买的产品和劳务;中间产品是指用于再出售而供生产别种产品用的产品。

在国民收入核算中,一件产品究竟是中间产品还是最终产品,不能根据产品的物质属性来加以区别,而只能根据产品是否进入最终使用者手中这一点加以区别。

例如,不能根据产品物质属性来判断面粉和面包究竟是中间产品还是最终产品。

看起来,面粉一定是中间产品,面包一定是最终产品。

其实不然。

如果面粉为面包厂所购买,那么这包面粉是中间产品,如果这包面粉为家庭主妇所购买,此时面粉则是最终产品。

同样,如果面包是面包商店卖给消费者,此面包是最终产品,但面包在生产厂出售给面包商店时,它还属中间产品。

高鸿业主编西方经济学(宏观部分)第五版课后习题答案详解----301c284b-6ebf-11ec-89ae-7cb59b590d7d高鸿业――西方经济学(宏观部分)西方经济学课后练习答案(宏观部分)主编:高鸿业目录第十二章国民收入核算01第1三章简单的国民收入决定理论06第十四章产品市场和货币市场的一般均衡11第十五章宏观经济政策分析18第十六章宏观经济政策实践27第1七章总需求总供给模型32第十八章失业与通货膨胀37第1九章开放经济下的短期经济模型42第二十章经济增长和经济周期理论46第二1章宏观经济学的微观基础52第二十二章宏观经济学在目前的争论和共识60第二3章西方经济学与中国65第十二章国民收入核算1.宏观经济学和微观经济学之间有什么联系和区别?为什么有些经济活动在微观上是合理有效的,而在宏观上是不合理无效的?解答:两者之间的区别在于:(1)研究对象不同。

微观经济学研究构成整体经济的单一经济主体的最优行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。

(2)解决的问题不同。

微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。

(3)核心理论是不同的。

微观经济学的核心理论是价格理论,所有分析都围绕着价格机制的运行进行,而宏观经济学的核心理论是国民收入(产出)理论,所有分析都围绕着国民收入进行-0-j、 c高鸿业――西方经济学(宏观部分)收入(产出)的决定被执行。

(4)研究方法不同。

微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。

两者之间的联系主要体现在:(1)相互补充。

经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。

为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。

微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。

它们共同构成经济学的基本框架。

(2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析为主要分析和研究方法。