中国建筑师历史沿革

- 格式:docx

- 大小:36.78 KB

- 文档页数:2

1、国际背景。

建造师执业资格制度起源于英国,迄今已有150余年历史。

世界上许多发达国家已经建立了该项制度。

具有执业资格的建造师已有了国际性的组织--国际建造师协会。

2、国内制度构建。

2002年12月5日,人事部、建设部联合印发了《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号),这标志着我国建立建造师执业资格制度的工作正式建立。

该《规定》明确规定,我国的建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员。

3、在我国一级建造师,是一种建筑类执业资格,是担任大型项目经理的前提条件。

大中型工程项目的项目经理必须逐步由取得建造师执业资格的人员担任。

作为一级注册建造师,须具备两个条件:(1)考试。

要取得一级建造师执业资格必须参加全国每年一次的一级建造师职业资格考试,一级建造师执业资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,考试设4个科目,参加全部4个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目。

(2)注册。

取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员,必须经过注册登记后,方可以建造师名义执业。

建造师发展前景:总所周知建筑行业一直是个热门行业,收入可观。

虽然建造师报考人数逐年增加,但是过关率低。

建造师取得资格证书后需要注册成功后才能执业,目前国内一级建造师人数很少,日益激烈的市场竞争促使个人为提升知识和技能不断加大教育投资。

对于一、二级建造师来说,考到建造师证不但意味着工作,重点是进行挂靠,每年的收入就有好几万。

成功取得证书直接意味着加薪。

二级建造师的就业面很宽广,大部分有经验又有证书的人在找工作的时候一定比什么都没有的竞争力大得多。

建造师是要懂管理、懂技术、懂经济、懂法规,综合素质较高的复合型人员,既要有理论水平,也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。

外行人看来建造师前途很大,轻松工资又高,但事实上既需要过硬的专业技能,又需要有敏捷的思考能力。

近代以来建筑师的由来和变迁谈到建筑师,首先要说建筑师的身份,建筑师身份认定是建筑制度形成的重要部分。

中国近代史上建筑师由传统工匠向现代专业技术人员身份的转变反映了中国建筑现代转型的历程和特征,为“建筑是科学”观念在近代中国的确立发挥了重要作用,也有助于我们理解“建筑师”这一身份的现代含义并反思在当代中国的职业现状。

纵观近代职业建筑师过程中所涉及国民政府发布的相关制度条文以及引起身份认证的反馈,可以看出它们在建筑现代转型历程中,对于活动主体逐渐摆脱传统工匠性质的局限而走上专业化科学化道路所起积极的推进作用。

首先看建筑师具体的演变过程。

一、移植期:中国原来没有建筑师,开埠后的建设是在西方土木建筑工程师指导下开始的。

其中英国人居多,以金斯密和瓦斯特为代表。

除西方土木建筑工程师外,中国开埠早期的教堂往往由传教士设计,较少受殖民地式影响,显示出较高的水准。

二、转型期:此时的首要变化是正规西方职业建筑师大量出现,近代建筑整体风格由殖民地式向西方古典主义演变。

西方第二代来华建筑师的历史作用主要表现在将西方古典主义风格和钢筋混凝土结构等建筑技术导入中国,形成风格和技术的过度时期。

此时租界内建筑师事务所制基本确立,可以说是原样移植了西方的模式。

建筑师的来源有:出身于外国建筑师事务所或建筑设计、工程建设机构,如周惠南,早期清政府派遣留学生中兼修建筑者,如沈琪,中国早期近代工科高等教育培养出来的技术人员,如孙支厦,早期建筑师虽早已介入建筑设计领域。

三、成长期:中国的西方建筑师在数量和作品风格上仍居于主导位置。

20世纪前期,留学生学成回国,成为可观的一代建筑师队伍,基泰和华盖等大型事务所表明已具有相当的实力。

中国建筑师的登场改变了由外国洋行垄断建筑设计的局面,在二三十年代出现中国近代建筑师创作的黄金时期。

还创办了近代建筑教育,开始了系统的中国古代建筑研究,并成立了建筑学术团体,初步完善了中国近代建筑体系。

四、停滞期:由于战争原因,在20世纪30年代后期进入停滞状态,期间中国建筑的新生力量成长出现,40年代初,留学欧洲的中国学生陈占祥、邓观宜王大宏等归国,带回西方现代主义建筑和城市规划思想,中国东北大学和中央大学早期毕业生在战争时期也独立工作,如张开济。

中国建筑文化中国建筑文化源远流长,深深地根植于中华民族的灿烂历史和丰富的文化传统。

作为中国人民智慧的结晶,中国建筑文化展现了中国人民对生活和美的追求,以及与自然和谐共生的理念。

本文将从历史、特点和影响等角度,介绍中国建筑文化的独特魅力。

一、历史沿革中国建筑文化历史悠久,可以追溯到数千年前的古代文明。

早在新石器时代,中国就出现了独具特色的建筑形式,如彩陶建筑和土木结构。

随着历史的长河推移,中国建筑文化逐渐发展和演进。

古代中国的宫殿建筑是中国建筑文化的重要组成部分。

从秦汉时期的宫殿建筑到明清时期的紫禁城,这些建筑都展示了中国建筑师的高超技艺和对细节的极致追求。

同时,佛教和道教的传入也对中国建筑产生了深远影响。

寺庙和道观的建筑在中国建筑文化中占据重要地位,成为了永恒的艺术典范。

二、特点与风格中国建筑文化以其独特的特点和风格而闻名于世。

中国传统建筑的主要特点之一是注重平衡和对称。

建筑师通过布局和设计,力求在形式和结构上实现平衡的美感。

此外,中国传统建筑还融入了丰富的象征意义,例如,屋顶的斗拱和琉璃瓦都代表着吉祥和富贵。

中国建筑文化还注重与自然环境的融合。

传统园林是中国建筑文化的一个重要组成部分,它通过独特的布局和景观元素,展示了与自然和谐共生的理念。

传统园林以山水为主题,凭借精心设计的亭台楼阁、假山和湖泊等元素,创造出宛如画卷般的美景。

三、影响与传承中国建筑文化不仅在国内产生了深远影响,也对世界建筑史产生了重要影响。

中国传统建筑的风格和技术在东亚地区得到广泛传承和发展。

例如,日本的古建筑和传统庭院就受到中国建筑的启发。

随着现代建筑技术的发展,中国建筑文化也在不断创新和演变。

传统文化元素被融入到现代建筑设计中,形成了独具魅力的现代中式建筑风格。

这种融合既传承了传统文化,又展示了中国建筑的现代化进步。

尽管中国建筑文化在现代化进程中受到了一定程度的冲击,但人们对于传统建筑的热爱和保护意识也在不断提高。

政府和社会组织积极采取措施,加强传统建筑的保护和修复工作,确保中国建筑文化得到有效传承。

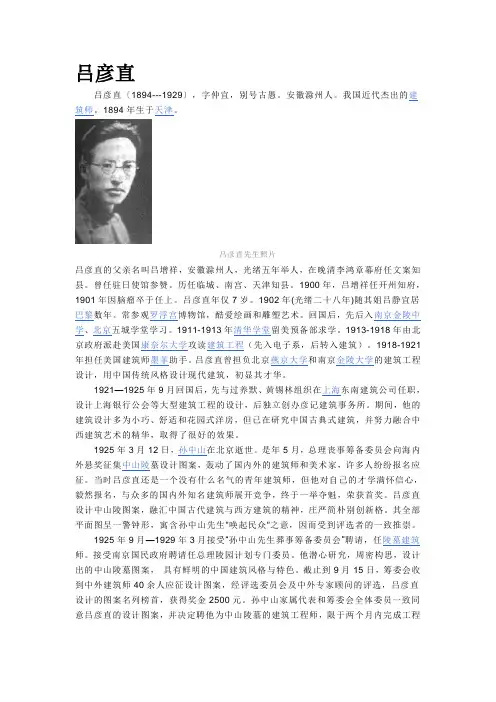

吕彦直吕彦直〔1894---1929〕,字仲宜,别号古愚。

安徽滁州人。

我国近代杰出的建筑师。

1894年生于天津。

吕彦直先生照片吕彦直的父亲名叫吕增祥,安徽滁州人,光绪五年举人,在晚清李鸿章幕府任文案知县。

曾任驻日使馆参赞。

历任临城、南宫、天津知县。

1900年,吕增祥任开州知府,1901年因脑瘤卒于任上。

吕彦直年仅7岁。

1902年(光绪二十八年)随其姐吕静宜居巴黎数年。

常参观罗浮宫博物馆,酷爱绘画和雕塑艺术。

回国后,先后入南京金陵中学、北京五城学堂学习。

1911-1913年清华学堂留美预备部求学。

1913-1918年由北京政府派赴美国康奈尔大学攻读建筑工程(先入电子系,后转入建筑)。

1918-1921年担任美国建筑师墨菲助手。

吕彦直曾担负北京燕京大学和南京金陵大学的建筑工程设计,用中国传统风格设计现代建筑,初显其才华。

1921—1925年9月回国后,先与过养默、黄锡林组织在上海东南建筑公司任职,设计上海银行公会等大型建筑工程的设计,后独立创办彦记建筑事务所。

期间,他的建筑设计多为小巧、舒适和花园式洋房,但已在研究中国古典式建筑,并努力融合中西建筑艺术的精华,取得了很好的效果。

1925年3月12日,孙中山在北京逝世。

是年5月,总理丧事筹备委员会向海内外悬奖征集中山陵墓设计图案,轰动了国内外的建筑师和美术家,许多人纷纷报名应征。

当时吕彦直还是一个没有什么名气的青年建筑师,但他对自己的才学满怀信心,毅然报名,与众多的国内外知名建筑师展开竞争,终于一举夺魁,荣获首奖。

吕彦直设计中山陵图案,融汇中国古代建筑与西方建筑的精神,庄严简朴别创新格。

其全部平面图呈一警钟形,寓含孙中山先生"唤起民众"之意,因而受到评选者的一致推崇。

1925年9月—1929年3月接受“孙中山先生葬事筹备委员会”聘请,任陵墓建筑师。

接受南京国民政府聘请任总理陵园计划专门委员。

他潜心研究,周密构思,设计出的中山陵墓图案,具有鲜明的中国建筑风格与特色。

建筑师职业教育作业xxxxxxxxxxxxx1、从建筑师的起源谈谈我国职业建筑师制度及中国职业建筑师面临的问题。

1.我国职业建筑师制度1)起源建造师执业资格制度早在1834年起源于英国,迄今已有170余年历史。

在项目管理发源地的美国,注册建造师制度也建立了近50年。

世界上许多发达国家已经建立该项制度,具有执业资格的建造师已有了国际性组织――“国际建造师协会”。

我国原建设部高等教育工程管理专业评估委员会被该协会吸纳为团体会员。

为使注册建造师制度与世界接轨,原建设部早在1994年就开始研究建立注册建造师(营造师)制度,对其必要性、可行性进行了长期的充分论证。

1997年11月颁布的《中华人民共和国建筑法》,对执业资格制度作出了明确规定,为实行建造师执业资格制度提供了法律依据。

2000年,温家宝同志在听取原建设部关于深化建设体制改革汇报时指出:“调整和完善现行的专业技术人员注册分类,在现有注册建筑师、结构工程师、监理工程师、造价师的基础上,增设建造师。

2)作用在这个庞大的建设领域里,严格执行有关的法律法规,将项目经理的行政审批,改革为严格的经考试、注册的建造师制度,不仅可填补工程建设领域执业资格制度体系的空白,而且符合社会主义市场经济发展和政府职能转变的要求,有利于深化建设事业管理体制的改革、有利于整顿和规范建筑市场秩序、有利于保证建设工程质量和施工生产安全、有利于建筑业企业实施“走出去”的发展战略,从而实现项目经理的职业化、社会化、专业化。

3)面临的问题我国实行注册建造师执业资格制度后,极大地调动了广大专业技术人员报考建造师的积极性,每年的报考人数增速较快,由最初的几十万人发展到近百万人,考试合格率也不断提高。

由于利益驱使,想从事建造师之类的建筑业专业技术人员的数量还在不断的上升。

二,职业建筑师面临的问题商业游戏影响下,建筑师的职业道德和社会责任感在经济全球化和信息化的时代,当前中国的许多工程项目也被卷入了这场昂贵的游戏之中引起了业内和社会的关注。

三、封建社会初期(公元前475—公元581年)此阶段包括:战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝。

(⼀)战国(公元前475-前221年)战国时战乱频仍,“筑城以卫君,造郭以守民”,此前对诸侯国城址⼤⼩的限制已失去控制。

城市规模扩⼤是这⼀时期的特点。

战国七雄各国的都城都很⼤,以齐国的临淄为例:⼤城南北长5公⾥、东西宽约4公⾥,城内居民达7万户,街道上车轴相碰,⼈肩相摩。

⼤城西南⾓有⼩城,推测是齐国宫殿所在地,其中有⾼达16m的夯⼟台。

在陕西咸阳市东郊发掘的秦咸阳⼀号宫殿是⼀座以夯⼟台为核⼼,周围⽤空间较⼩的⽊构架建筑环绕的台榭式建筑。

该建筑具有采暖、排⽔、冷藏、洗浴等设施,显⽰了战国时期⾼级建筑已达到的⽔平。

当时的⽊⼯技术,从近年河南、湖南等地出⼟的战国墓的棺椁上,可看到已有形式多样的榫卯,说明⽊⼯已达到很⾼的⽔平。

在河北平⼭县的战国中⼭王的墓中出⼟了⼀块铜板错银的“兆域图”,该图⼤体上是按⼀定⽐例制作的,有名称、尺⼨、地形位置的说明,并有国王诏令。

此图被誉为中国现在已知的最早的建筑总平⾯图。

(⼆)秦(公元前221—前207年)秦始皇灭六国,统⼀天下。

他每灭⼀国,就在咸阳北坂上仿建那⼀国的宫室,这在建筑技术,建筑风格上起到了交流融会作⽤。

秦代的都城与宫殿均不遵周礼,⽽是在跨渭⽔南北⼴阔地区,弥⼭跨⾕地修建。

脍炙⼈⼝的阿房宫是秦始皇拟建的朝宫的前殿。

《史记》记载“先作前殿阿房,东西五百步,南北五⼗丈,上可以坐万⼈,下可以建五丈旗。

周驰为阁道,⾃殿下直抵南⼭。

表南⼭之巅以为阙。

络为复道,⾃阿房渡渭、属之咸阳……”。

把数千⽶以外的天然地形,组织到建筑空间中来。

这种超尺度的构图⼿法,⽓魄之⼤,正是秦这个伟⼤帝国⽓势的反映。

秦始皇的陵墓——骊⼭陵,尚未进⾏考古发掘,陵体遗存边长350余⽶,残⾼仍在43m以上。

附近农民耕地时,常有⼀些建筑构件出⼟,近年在墓东侧发掘出的“兵马俑”,轰动世界,“秦俑学”已成为⼀种专门学科。

建筑师和设计师的历史演变建筑师和设计师是当今世界上最令人关注的职业之一。

他们是制造出我们居住、学习和工作场所的人,还有创造出我们可持续发展未来的人。

建筑师和设计师的历史演变留下了许多精彩的故事,蕴含了无尽的学问。

本文将介绍这些故事和学问,以此探讨两个职业的演变。

古代建筑师建筑师这个词已经出现了数千年。

早在古代,石匠、木匠等职业被统称为建筑师。

在古埃及,像伊姆荷特普和森内莫特是知名的建筑师。

伊姆荷特普设计了卢克索神庙的第11柱廊,森内莫特设计了太阳神庙的内部室。

他们的设计让游客惊叹不已,对整个帝国的建筑艺术有极大影响,也为建筑师的地位树立了榜样。

同时,在中国的古代,类似建筑师工作的也被称之为工匠。

在中国建筑的早期阶段,建筑是由一个大团队通过一套标准工艺完成。

这些工匠在广大的国土上传承了上千年,维护着和谐的生态环境和社会秩序。

欧洲的文艺复兴时期是另一个显著的时间点。

许多天才建筑师和艺术家如伦巴第和布鲁内莱斯奇曾在这个时期活跃。

他们的设计发展出了一种新的建筑风格,成为了文艺复兴式建筑。

这个时期的建筑师和设计师驱动了斯图亚特王朝、汉诺威王朝等欧洲重要的政治、经济、文艺复兴。

现代建筑师在19世纪,建筑师逐渐演变成了独立的职业。

在19世纪末期,建筑艺术家和企业家受到市场的制约,使得建筑师必须在城市规划、住宅和商业设计、高水平资本项目的设计方面表现出更多的才华。

建筑师发现了他们能用自己的专业知识影响到城市内的每个人。

20世纪的现代建筑师迎来了一个新的时代。

在现代建筑师的历史中,弗兰克·劳埃德·赖特是最著名的建筑师之一。

他的作品始终被人们所称誉。

他的奇勒哥曼别墅让人们摆脱了传统建筑的沉闷并焕然一新,而在他的带领下,又有不少伟大的建筑师设计出新颖的建筑,为新世纪的建筑开发奠定了基础。

由此,建筑师的角色开始变得更加远大,他们不是仅仅设计出一个美丽的建筑,更是为社会做出最大的贡献。

设计师的进化设计师也像建筑师一样,随着时间的推移和业务模式的变迁而发生了相应的变化。

文物古建筑工程师考试知识点一、中国古代建筑发展历程(人教版相关历史部分知识点融合)1. 原始社会。

- 穴居和巢居是原始社会居住建筑的主要形式。

北方寒冷干燥,多采用穴居,从深穴到半穴居逐步发展;南方潮湿多雨,巢居以树木为依托搭建居住空间,是干栏式建筑的雏形。

- 这个时期建筑材料主要是天然的土、木、石等,建筑功能以遮风避雨、抵御野兽为主。

2. 奴隶社会(夏、商、周)- 夏朝:目前考古发现较少,但已出现夯土技术用于建造城墙和建筑基础。

- 商朝:建筑技术有了较大发展。

- 城市布局开始出现,如河南偃师商城,有明确的宫殿区、居民区等划分。

- 建筑结构上,木构架体系逐渐形成,采用榫卯技术连接木构件。

- 出现了高台建筑,以显示统治阶层的威严。

- 周朝:- 瓦的发明和使用是这一时期建筑的重要进步,改善了屋顶的防水性能。

3. 封建社会(秦 - 清)- 秦朝:- 统一六国后,大兴土木。

秦始皇陵是规模巨大的建筑群,体现了当时高超的工程技术。

- 阿房宫规模宏大,虽然未完全建成,但从文献记载和考古发现可推测其建筑的宏伟壮丽,采用了大量的木构架结构,且建筑布局规整。

- 长城的大规模修筑,在建筑工程技术上,如砖石砌筑、烽火台设置等方面积累了丰富经验。

- 汉朝:- 木构架建筑技术进一步成熟,斗拱开始广泛应用,它不仅起到结构支撑作用,还具有装饰性。

- 建筑类型丰富,除宫殿建筑外,还有住宅、陵墓、庙宇等。

例如,西汉长安城规模宏大,有长乐宫、未央宫等宫殿建筑群;东汉洛阳城布局也较为规整。

- 砖石建筑技术发展,如石阙、石墓等建筑形式,体现了当时的雕刻艺术和建筑工艺的结合。

- 魏晋南北朝:- 佛教传入中国后,佛教建筑兴起。

石窟寺大量开凿,如敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等,这些石窟建筑融合了印度佛教建筑风格和中国本土建筑特色。

- 建筑风格上,由于民族融合,出现了一些新的建筑元素和风格特点。

- 唐朝:- 建筑艺术达到鼎盛时期。

- 城市规划布局规整,长安城是当时世界上最大的城市之一,棋盘式布局,功能分区明确。

注册建筑师近代建筑史复习大纲(七)注册建筑师近代建筑史复习大纲(七)注册建筑师近代建筑史复习大纲(七)第一章中国古代建筑发展概况第一节原始社会建筑第二节奴隶社会建筑第三节封建社会前期建筑第四节封建社会中期建筑第五节封建社会晚期建筑第一节原始社会建筑(六、七千年前——公元前21世纪)一.旧石器时期的建筑1.文化背景:上古传说有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神农氏“中国”——尧舜禹时人们认为自己居住在世界的中心《山海经》“华夏”——春秋时中国人统称为“华”或者“诸华”,异族人称为“夷”中国西部称为夏,东部称“东夏”——《中国通史》“朝代”——一个家族统治天下的一段时间逐鹿之战——迁徙、战争、聚合中产生具有多根系、多元性2.居住状况:近水。

洞口标高较高,避免水淹洞口较为干燥,以利生存洞口背寒风极少有朝向北方或东北方的居住使用接近洞口部分,洞内低凹处埋死者原始社会的建筑处于胚胎期,对后来建筑影响很大,胚胎期研究应用于中西建筑之比较分析二.新石器时期的建筑遗存第二节奴隶社会建筑(b.c21世纪——b.c476年)一.夏(前21世纪——前16世纪)二.商(前16世纪~前11世纪)三.西周(前11世纪——前771年)一、夏(前21世纪前16世纪)二、商(前16世纪~前11世纪)1.历史背景启——太康——后羿——仲康——“少康中兴”胤甲……商在东方强盛商汤,西亳自称武王:农业进步,商业兴起王亥:牛车、货币、做买卖盤庚抑奢,迁殷——纣王荒淫,被周武王灭。

2.建筑状况:宫殿、陵墓—居住、厚葬—等级制的结果例:河南偃师二里头、河南安阳小屯村技术发展——永定柱、夯土技术科技:青铜器、骨器、皮革、酿酒、舟车、木工、织帛等世传技艺。

茅茨土阶艺术特征:青铜器、雷纹、云纹、甲骨文隶书、象形文字——方正、直线多而圆角少,首尾常露锋芒——线的艺术建筑整齐方正,布局的结构美有所显露但不自觉。

传统院落式布局已具雏形。

三、西周(前11世纪——前771年)1.历史文化背景:世代重农—废除公田制,改收田祖—走向封建制重礼。

教学资料:建建筑知识之建筑师介绍一、李诫(1035年~1110年),北宋郑州管城县(今河南省新郑县)人。

大约只活了40多岁。

李诫出身于官吏家庭,父亲李南公曾经做过户部尚书。

公元1092年,李诫开始在北宋主管土木建筑工程的机构中作监供职,前后共达13年,主持营建了不少有名的城门、宫殿、府邸、寺庙等大型土木建筑工程。

绍圣四年(公元1097年)宋哲宗下旨任命李诫主持编修《营造法式》(左上图《营造法式》)。

李诫是个博学多能的人。

他精通书法,善于绘画,喜欢著书立说,除了《营造法式》外,他还著有《续山海经》10卷,《续同姓名录》2卷,《琵琶录》3卷,《马经》3卷,《六博经》3卷,《古篆说文》10卷。

在书法上,篆、草、隶,无所不能。

据说他家藏的几万卷书中有几千卷是他亲手抄成的。

他的绘画颇得古代名画家笔法,曾绘《五马图》进呈给宋徽宗,可惜这些都已逸失了,流传下来的只有《营造法式》一种。

二、伯拉孟特是将唯理主义古代精神推向极致的人,他竭尽所能地推敲每一个建筑比例,从中你可以看到这种被推敲到近乎完美的比例。

而往后的很多公共、宗教建筑,比如巴黎万神庙,甚至白宫都有伯拉孟特建筑风格的影子。

文艺复兴时期他参与设计的规模最宏大的作品可以说是圣彼得教堂,这个教堂的修建历史超过了一个世纪。

(右图圣彼得大教堂)三、刘敦桢(1897年9月19日~1968年5月10日),字士能,号大壮室主人。

湖南新宁人。

他是中国的建筑学家、建筑史学家、建筑教育家、中国建筑史学的开拓者、中国古建筑研究领域的先驱者、中国现代建筑学的重要奠基人、中国建筑学教育的重要开创者。

刘敦桢所创办的华海建筑师事务所,在上海等地做了多项设计。

后来他又在长沙设计了湖南大学教学楼和市内名胜天心阁,在南京设计了一批民用建筑以及中山陵前的光化亭、中央大学学生宿舍、食堂和中央图书馆阅览楼等。

1960~1966年,对南京瞻园的改建,是他最成功也是最后的建筑制作,也是他对园林研究的具体实践。

建筑设计的发展史种工作通常由石匠的首脑承担;在中国,由于建筑以木结构为主,这两种工作通常由木匠的首脑承担。

他们根据建筑物的主人的要求,按照师徒相传的成规,加上自己一定的创造性,营造建筑并积累了建筑文化。

涉及的相关学科越来越多,材料上、技术上的变化越来越迅速,单纯依靠师徒相传、经验积累的方式,已不能适应这种客观现实;加上建筑物往往要在很短时期内竣工使用,难以由匠师一身二任,客观上需要更为细致的社会分工,这就促使建筑设计逐渐形成专业,成为一门独立的分支学科。

建筑设计的科学范畴广义的建筑设计是指设计一个建筑物或建筑群所要做的全部工作。

由于科学技术的发及给水、排水,供暖、空气调节、电气、燃气、消防、防火、自动化控制管理、建筑声学、协作。

但通常所说的建筑设计,是指“建筑学”范围内的工作。

它所要解决的问题,包括建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑物与周围环境、与各种外部条件的协调配合,综合协调,以及如何以更少的材料、更少的劳动力、更少的投资、更少的时间来实现上述各种要求。

其最终目的是使建筑物做到适用、经济、坚固、美观。

好本专业工作之外,还要善于综合各种有关专业提出的要求,正确地解决设计与各个技术工种之间的矛盾。

建筑设计的工作核心建筑师在进行建筑设计时面临的矛盾有:内容和形式之间的矛盾;需要和可能之间的矛筑物考虑角度不同而产生的矛盾;建筑物单体和群体之间、内部和外部之间的矛盾各个技术工种之间在技术要求上的矛盾;建筑的适用、经济、坚固、美观这几个基本要素本身之间的矛盾;建筑物内部各种不同使用功能之间的矛盾;建筑物局部和整体、这一局部和那一局部之间的矛盾等这些矛盾构成非常错综复杂的局面。

而且每个工程中各种矛盾的构成又各有其特殊性。

所以说,建筑设计工作的核心,就是要寻找解决上述各种矛盾的最佳方案。

通过长期的段将设计意图确切地表达出来,才能充分暴露隐藏的矛盾,从而发现问题,同有关专业技术人员交换意见,使矛盾得到解决。

中国建筑师历史沿革

中国建筑师历史可以追溯到古代,几千年来,中国建筑师为中国的建筑文化做出了重要贡献。

古代建筑师(前3000年-1840年)

古代中国有许多著名的建筑师,他们设计了许多标志性的建筑物,如万里长城和故宫。

古代建筑师注重传统和宗教,他们的设计融入了中国的文化和哲学理念。

近现代建筑师(1840年至今)

自19世纪中叶以来,中国建筑师开始接触到西方建筑理论和技术。

他们研究并吸收了西方的建筑设计方法,并将其融入到中国的建筑实践中。

这导致了中国建筑风格的多样化和现代化。

近现代中国建筑师中有许多杰出的人物,他们在建筑设计和城市规划方面做出了重要贡献。

例如,梁思成和林徽因夫妇是中国现

代建筑史上的重要人物。

他们积极探索中国传统建筑与现代建筑的结合方式,并提出了一系列理论和方法。

当代建筑师

当代中国建筑师继续创造出许多标志性的建筑作品,并在城市发展和设计中发挥重要作用。

他们不仅关注建筑的外观和功能,还注重环境保护和可持续发展。

一些当代中国建筑师在国际上也取得了广泛的认可和影响力。

他们在设计上充分发挥创意,打破传统的界限。

总结:

中国建筑师历史经历了古代、近现代和当代几个阶段的发展。

古代建筑师注重传统文化和哲学思想,近现代建筑师学习西方理论并融入中国建筑实践,当代建筑师注重环境保护和可持续发展。

中国建筑师在设计和城市规划方面取得了重要成就,并为中国的建筑文化做出了贡献。