初一语文《湘行散记》名著复习提要及练习

- 格式:pdf

- 大小:323.41 KB

- 文档页数:9

部编七年级语文上册期末专题复习名著导读练习训练含答案一、部编语文七年级上册名著导读练习1.《湘行散记》和《白洋淀纪事》是七年级上册自主阅读推荐书目。

《湘行散记》是一篇独特而别致的散文集,它呈现了独特的自然世界和别样的生命形态,在美丽而淳朴的自然风物背后隐含着乡民的激情和无奈,表现了命运的无常和生命的沉静。

《白洋淀纪事》写得很美,有一种淡淡的诗意,作者用清新、含蓄、明净的语言,讲述了冀中人民在战争年代的人情美、人性美!请你根据以上的点评,选择属于各自作品的片段。

(各选两项)A.她们奔着那不知道有几亩大小的荷花淀去,那一望无边际的密密层层的大荷叶,迎着阳光舒展开就像钢墙铁壁一样。

粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧!B.真没有再使我惊讶的事了,在黄晕晕的煤油灯光下,我原来又见到了那成衣人的独生子,这人简直可说是一个老人。

很显然的,时间同鸦片烟已毁了他。

C.这水手结实硬朗处,倒真配作一个兵。

那分粗野爽朗处也很象个兵。

全船最重要的人物就是他。

昨天小船上滩,小水手换篙较慢,被篙子弹入急流里去时,他却一手支持篙子,还能一手把那个小水手捞住,援助上船。

D.他狠狠地敲打,向着苇塘望了一眼。

在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘微。

在那苇塘的边缘,芦花下面,有一个女孩子,她用密密的苇叶遮掩着身子,看着这场英雄的行为。

《湘行散记》:________;《白洋淀纪事》:________【答案】 BC;AD【解析】【分析】《湘行散记》是沈从文先生据湘行途中所遇之人和所发生的故事所创作的一组散文。

B出自《湘行散记》中的《老伴》,C出自《湘行散记》中的《辰河船上的水手》。

A出自《白洋淀纪事》中的《荷花淀》,D出自《白洋淀纪事》中的《芦花荡》。

据此解答。

故答案为:BC;AD【点评】本题考查学生对名著知识的掌握和辨析的能力。

考查的篇目都是在考纲的范围之内,涉及到名著的名称、作者、体裁、主要人物、主要情节、精彩片段等。

《湘行散记》名著阅读材料整理和专项练习题(附有标准答案)(包括材料整理、填空题、选择题、理解评价题和完整阅读题)第一部分:阅读透析【走进作者】沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南省凤凰县人。

沈从文是作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。

1931年到1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,新中国成立后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京。

【写作背景】《湘行散记》创作于1934-1935年,是沈从文的散文代表作之一。

《湘行散记》作为一部记录沈从文离家十年第一次返乡见闻的作品,他从桃源出发,沿沅水上行,经辰州、泸溪、保靖、茶帽,到凤凰,写一路上水上船上岸上的见闻感受,可以说是用第一手的材料直接为他的人性观、文学观作了证明。

在《湘行散记》中,沈从文秉承“人事在一定背景中发生”的文学创作观念,在湘西自然与文化背景下,展开了对湘西人生的尽情书写,张扬了人的蓬勃的生命力和自在自得的人性。

【内容概要】《湘行散记》中作者将湘西的人事置于特定的自然地域景观、文化风俗中,其人物大都是生活在沅水流域的湘西人。

如:《桃源与沅州》反思“文明”与“堕落”的复合关系;《鸭桌围的夜》通过对水手和吊脚楼妓女人性美的描写,使这个夜晚更加美丽迷人;《一个多情水手与一个多情妇人》沉醉在爱的憧憬里流露出对爱的毁灭性的隐忧;《虎维再遇记》《箱子岩》感动于原始生命的力量同时也流露了原始生命活力无从改造与转移的忧惧感;《一九三四年一月十八日》中经济的衰败,世代的苦难,“使人引起无言的哀戚”;《辰河小船上的水手》对乡民的隐忍度日、麻木痛苦,作者哀其不幸,希望能“有一群精悍结实的青年”,来改变这一切;《老伴》中曾经满怀雄心壮志的青年,被鸦片腐蚀的萎靡不振,成为一个老态龙钟的老头。

《湘行散记》名著阅读材料整理和专项练习题(附有标准答案)(包括材料整理、填空题、选择题、理解评价题和完整阅读题)第一部分:阅读透析【走进作者】沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南省凤凰县人。

沈从文是作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。

1931年到1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,新中国成立后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京。

【写作背景】《湘行散记》创作于1934-1935年,是沈从文的散文代表作之一。

《湘行散记》作为一部记录沈从文离家十年第一次返乡见闻的作品,他从桃源出发,沿沅水上行,经辰州、泸溪、保靖、茶帽,到凤凰,写一路上水上船上岸上的见闻感受,可以说是用第一手的材料直接为他的人性观、文学观作了证明。

在《湘行散记》中,沈从文秉承“人事在一定背景中发生”的文学创作观念,在湘西自然与文化背景下,展开了对湘西人生的尽情书写,张扬了人的蓬勃的生命力和自在自得的人性。

【内容概要】《湘行散记》中作者将湘西的人事置于特定的自然地域景观、文化风俗中,其人物大都是生活在沅水流域的湘西人。

如:《桃源与沅州》反思“文明”与“堕落”的复合关系;《鸭桌围的夜》通过对水手和吊脚楼妓女人性美的描写,使这个夜晚更加美丽迷人;《一个多情水手与一个多情妇人》沉醉在爱的憧憬里流露出对爱的毁灭性的隐忧;《虎维再遇记》《箱子岩》感动于原始生命的力量同时也流露了原始生命活力无从改造与转移的忧惧感;《一九三四年一月十八日》中经济的衰败,世代的苦难,“使人引起无言的哀戚”;《辰河小船上的水手》对乡民的隐忍度日、麻木痛苦,作者哀其不幸,希望能“有一群精悍结实的青年”,来改变这一切;《老伴》中曾经满怀雄心壮志的青年,被鸦片腐蚀的萎靡不振,成为一个老态龙钟的老头。

名著《湘行散记》练习题-答案版听了唐老师上的《7的乘法口诀》。

唐老师在课堂上从复习到新授,引领学生去探索7的乘法口诀编排规律,课堂教态自然,教学效果显著。

主要体现以下几点:1、课的开始,利用摆小船作为学习素材,引出3个7,学习“三七二十一”的一道乘法口诀,从而激发学生的学习兴趣,也为下面其它7的乘法口诀打下良好基础,这里教师扶得好。

2、当学生学会了“三七二十一”的一道乘法口诀后,采用开放教学,让学生自主探索其它7的乘法口诀,教师巡逻课堂,适当点拨,及时监控学生编口诀的情况,反馈学生存在的问题,及时解决问题,体现学生才是学习的主人,教师是参与者、组织者的新课标精神。

3、教师引导学生观察7的乘法口诀编排规律,让学生自己总结其中的规律,从而培养学生的观察能力和概括能力。

4、教师注重对口诀意义的理解,让每一位学生理解7的乘法口诀的含义,抓住了教学重点,突破了本课的教学难点,取得良好的教学效果。

5、练习由浅入深,体现层次性,最后的拓展练习,训练学生的思维能力,拓宽学生的思路,使学生的思维向深度发展。

如果能够结合生活实例进一步扩展,利用7的乘法口诀解决一些实际问题,有利于培养学生学以致用的意识与能力,那教学效果会更佳。

听了于晓老师上的一节数学课《7的乘法口诀》。

在学习7的乘法口诀之前,学生已经学习了1-6的口诀,对口诀的结构及意义都有所了解,就教材而言,简单地处理成找规律,编口诀,背口诀的机械记忆的模式显得很枯燥,因此根据二年级学生的年龄特点、认知规律,于老师在深入钻研与把握教材的基础上,对本课的教学目标进行了重新的定位。

力求创造性地开发课程资源,合理运用教学方法,发挥学生已有的2-6的乘法口诀的基础知识迁移作用,为学生提供了很多自主探索的机会,引导学生自我完成对7的乘法口诀的编制,在初步经历"观察、尝试、交流、欣赏"等数学活动中形成相关的活动经验,体验数学创造的乐趣,让他们在学习活动中获得成功的体验。

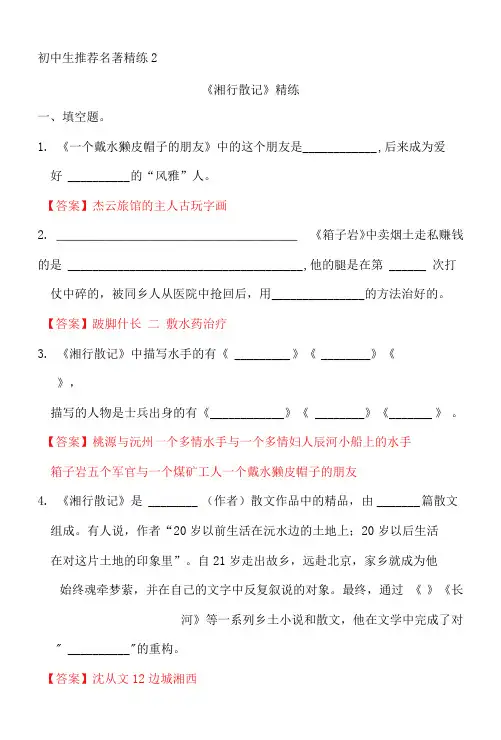

初中生推荐名著精练2《湘行散记》精练一、填空题。

1.《一个戴水獭皮帽子的朋友》中的这个朋友是____________ ,后来成为爱好 __________ 的“风雅”人。

【答案】杰云旅馆的主人古玩字画2.__________________________________ 《箱子岩》中卖烟土走私赚钱的是 ______________________________________ ,他的腿是在第 ______ 次打仗中碎的,被同乡人从医院中抢回后,用_______________ 的方法治好的。

【答案】跛脚什长二敷水药治疗3.《湘行散记》中描写水手的有《 _________ 》《________ 》《》,描写的人物是士兵出身的有《____________ 》《 ________ 》《_______ 》。

【答案】桃源与沅州一个多情水手与一个多情妇人辰河小船上的水手箱子岩五个军官与一个煤矿工人一个戴水獭皮帽子的朋友4.《湘行散记》是 ________ (作者)散文作品中的精品,由_______ 篇散文组成。

有人说,作者“20岁以前生活在沅水边的土地上;20岁以后生活在对这片土地的印象里”。

自21岁走出故乡,远赴北京,家乡就成为他始终魂牵梦萦,并在自己的文字中反复叙说的对象。

最终,通过《》《长河》等一系列乡土小说和散文,他在文学中完成了对" __________ "的重构。

【答案】沈从文12边城湘西5.《湘行散记》中记叙作者养父的文章是 _______________ o 【答案】《滕回生堂的今昔》闹,只到河街上打了个转,在一个小铺子里坐了一会,见有橘子卖,知道我喜欢吃橘子,就把钱全买了橘子带回来了。

我见着他那很有意思的微笑,我知道他这时所作的事,对于他自己感觉如何愉快,我便笑将起来,不说什么了。

四个人剥橘子吃时,我要他告给我十一个月作土匪的生活,有些什么可说的事情,让我听听。

他就一直把他的故事说到十二点钟。

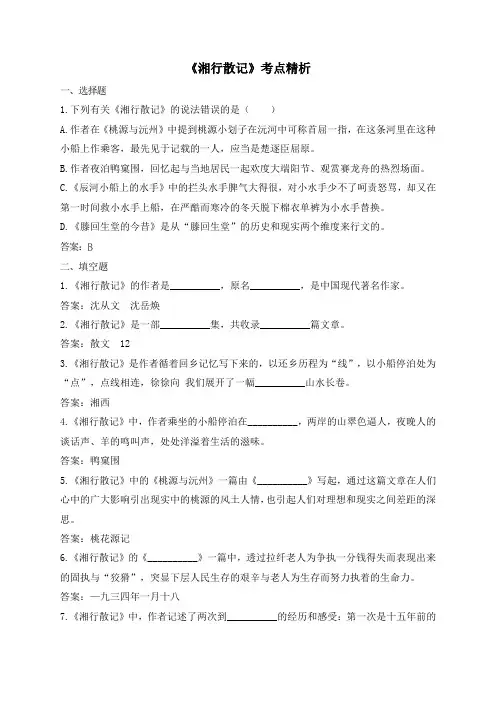

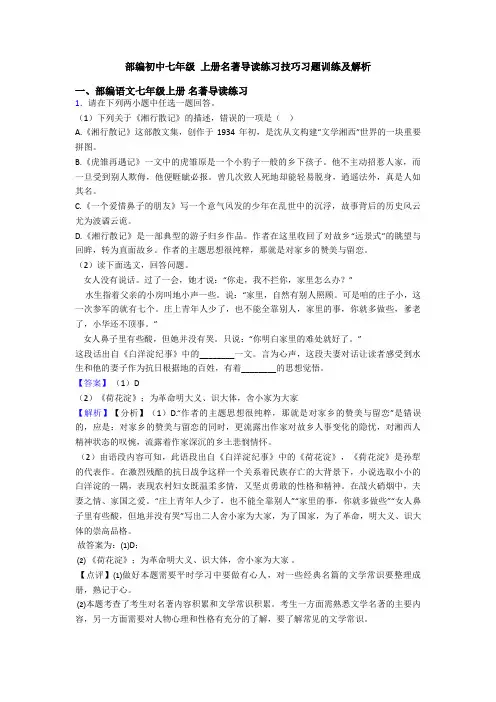

部编初中七年级上册名著导读练习技巧习题训练及解析一、部编语文七年级上册名著导读练习1.请在下列两小题中任选一题回答。

(1)下列关于《湘行散记》的描述,错误的一项是()A.《湘行散记》这部散文集,创作于1934年初,是沈从文构建“文学湘西”世界的一块重要拼图。

B.《虎雏再遇记》一文中的虎雏原是一个小豹子一般的乡下孩子。

他不主动招惹人家,而一旦受到别人欺侮,他便睚眦必报。

曾几次致人死地却能轻易脱身,逍遥法外,真是人如其名。

C.《一个爱惜鼻子的朋友》写一个意气风发的少年在乱世中的沉浮,故事背后的历史风云尤为波谲云诡。

D.《湘行散记》是一部典型的游子归乡作品。

作者在这里收回了对故乡“远景式”的眺望与回眸,转为直面故乡。

作者的主题思想很纯粹,那就是对家乡的赞美与留恋。

(2)读下面选文,回答问题。

女人没有说话。

过了一会,她才说:“你走,我不拦你,家里怎么办?”水生指着父亲的小房叫地小声一些。

说:“家里,自然有别人照顾。

可是咱的庄子小,这一次参军的就有七个。

庄上青年人少了,也不能全靠别人,家里的事,你就多做些,爹老了,小华还不顶事。

”女人鼻子里有些酸,但她并没有哭。

只说:“你明白家里的难处就好了。

”这段话出自《白洋淀纪事》中的________一文。

言为心声,这段夫妻对话让读者感受到水生和他的妻子作为抗日根据地的百姓,有着________的思想觉悟。

【答案】(1)D(2)《荷花淀》;为革命明大义、识大体,舍小家为大家【解析】【分析】(1)D.“作者的主题思想很纯粹,那就是对家乡的赞美与留恋”是错误的,应是:对家乡的赞美与留恋的同时,更流露出作家对故乡人事变化的隐忧,对湘西人精神状态的叹惋,流露着作家深沉的乡土悲悯情怀。

(2)由语段内容可知,此语段出自《白洋淀纪事》中的《荷花淀》,《荷花淀》是孙犁的代表作。

在激烈残酷的抗日战争这样一个关系着民族存亡的大背景下,小说选取小小的白洋淀的一隅,表现农村妇女既温柔多情,又坚贞勇敢的性格和精神。

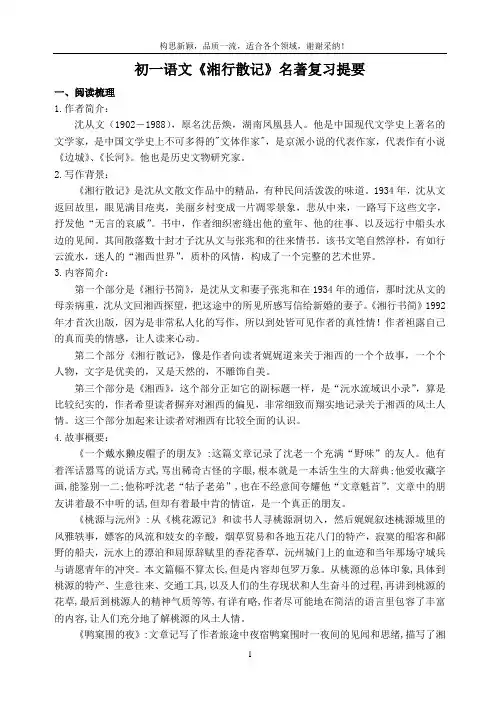

初一语文《湘行散记》名著复习提要一、阅读梳理1.作者简介:沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰县人。

他是中国现代文学史上著名的文学家,是中国文学史上不可多得的"文体作家",是京派小说的代表作家,代表作有小说《边城》、《长河》。

他也是历史文物研究家。

2.写作背景:《湘行散记》是沈从文散文作品中的精品,有种民间活泼泼的味道。

1934年,沈从文返回故里,眼见满目疮夷,美丽乡村变成一片凋零景象,悲从中来,一路写下这些文字,抒发他“无言的哀戚”。

书中,作者细织密缝出他的童年、他的往事、以及远行中船头水边的见闻。

其间散落数十封才子沈从文与张兆和的往来情书。

该书文笔自然淳朴,有如行云流水,迷人的“湘西世界”,质朴的风情,构成了一个完整的艺术世界。

3.内容简介:第一个部分是《湘行书简》,是沈从文和妻子张兆和在1934年的通信,那时沈从文的母亲病重,沈从文回湘西探望,把这途中的所见所感写信给新婚的妻子。

《湘行书简》1992年才首次出版,因为是非常私人化的写作,所以到处皆可见作者的真性情!作者袒露自己的真而美的情感,让人读来心动。

第二个部分《湘行散记》,像是作者向读者娓娓道来关于湘西的一个个故事,一个个人物,文字是优美的,又是天然的,不雕饰自美。

第三个部分是《湘西》,这个部分正如它的副标题一样,是“沅水流域识小录”,算是比较纪实的,作者希望读者摒弃对湘西的偏见,非常细致而翔实地记录关于湘西的风土人情。

这三个部分加起来让读者对湘西有比较全面的认识。

4.故事概要:《一个戴水獭皮帽子的朋友》:这篇文章记录了沈老一个充满“野味”的友人。

他有着浑话嚣骂的说话方式,骂出稀奇古怪的字眼,根本就是一本活生生的大辞典;他爱收藏字画,能鉴别一二;他称呼沈老“牯子老弟”,也在不经意间夸耀他“文章魁首”。

文章中的朋友讲着最不中听的话,但却有着最中肯的情谊,是一个真正的朋友。

《桃源与沅州》:从《桃花源记》和读书人寻桃源洞切入,然后娓娓叙述桃源城里的风雅轶事,嫖客的风流和妓女的辛酸,烟草贸易和各地五花八门的特产,寂寞的船客和鄙野的船夫,沅水上的漂泊和屈原辞赋里的香花香草,沅州城门上的血迹和当年那场守城兵与请愿青年的冲突。

名著导读《朝花夕拾》、《白洋淀纪事》、《湘行散记》精选练习题一、填空题1.《朝花夕拾》原名《》,是一部散文集。

共篇,外加一篇《》和,作者是,原名,字,浙江绍兴人,现代文学家、思想家和代表作有小说《》、《彷徨》、《故事新编》,散文诗集《》等。

2.《朝花夕拾》中,鲁迅提到了三本在他人生中留下深刻印记的书,一本是长妈妈给他买的《》,一本是想去看五猖会,父亲偏要叫他背的《》,一本是在矿路学堂如饥渴阅读的《》。

3.《二十四孝图》着重分析了、、等孝道故,指斥这类封建孝道。

4.在《五猖会》中记述了作者儿时盼望观看急切兴奋的心情,可是父亲强迫我背诵《》一书后,才可去玩。

这让我感到扫兴而痛苦,揭露了封建教育对。

5.《朝花夕拾》中刻画的深受封建思想毒害的妇女形象有、。

刻画的对于自己一生有深刻影响的老师有、。

6.《白洋淀纪事》是,创作的小说、的结集,主要表现了抗日战争和时期,冀中、冀西地区人民的斗争和生活。

7.《白洋淀纪事》深情讴歌了战争年代的人情美、人性美,在收录的作品中,《》、《》这对姊妹篇最负盛名。

8.《湘行散记》是著名作家创作的一部散文集,写于1934年初,是他构建“”世界的一块重要拼图,湘西的现实与历史,作者的见闻与回忆,美丽纯净的牧歌情感与饱含着深切忧患的思索,共同构成了散文集的主题。

9.《湘行散记》是作者对湘西魂牵梦萦的文字表达,其中《》将他带回“四五千年那个过去”,体验到人性深处保有的力量;《》又令他不能不思考民族衰败的原因和前途的希望之所在。

10.《》回忆儿时为父亲炎医治病的情景,描述了几位“名医”故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质,其中提到名字的“庸医”叫。

11.在一文中鲁迅先生曾描述了新学堂与旧学堂的区别,喜欢看的一本书是。

12.鲁迅首次知道“赫胥黎”,接触“物竞天择”、苏格拉底等人的思想是在矿路学堂,这段经历在《》中提及,鲁迅在《琐记》中记叙了为了“寻别一类的人们”又选择了无需学费的南京。

13.鲁迅在《无常》一文中对的描述,指出“公正的裁判是在阴间,以讽刺当时社会上的“正人君子”之流。

名著复习——《湘行散记》一、作者介绍沈从文(1902-1988),男,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰人,中国著名作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。

1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京,享年86岁。

二、主要内容《湘行散记》是沈从文的散文集代表作之一,是作者两次重返湘西所得。

书中含有大量作者所见所闻,感悟等。

书中对于湘西河道景色描写,确实精彩,本地人粗话的收录也很写实,沈从文对于底层人民生活的关照,也符合如今的价值观。

本书中的既能各自独立成篇,每一篇都有其内涵及要表达的深刻意义。

有的含有尖锐的民族问题与社会矛盾,而有的有文明与堕落的关系。

《一个戴水獭皮帽子的朋友》:讲述了沈从文先生的一个老朋友的琐事。

这个朋友一个突出的特点是戴着一顶价值“48元的水獭皮帽子”。

在这顶帽子下,是一个被认为是英雄亦是坏蛋的“梁子”上出身的人物。

他有着兵痞的豪气与匪气,25岁便有40多个女人的胸膛被他亲过,十几年后依然还去看“更好的册页”;他语言粗蛮却精妙丰富,他就是一本活生生的大字典,对于湘西的社会,他比县衙里的“包打听”知道的还清楚;他粗鄙莽撞但却对字画“风雅”有加,于是特别喜欢“我”来辨别字画的真假……,“为人性情又随和又不马虎,一切看人来,在他认为是好朋友的,掏出心子不算回事;可是遇着另外一种老想占他一点儿便宜的人呢,就完全不同了。

《桃源与沅洲》:由《桃花源记》写起,通过这篇文章在人们心中的广大影响引出现实中的桃源的风土人情。

通过对现实中桃源的环境、人文景观等的描述,让人们认识到现实生活的残酷、严峻,使得世外桃源般的理想社会在作者的笔下一点点被破坏,最终回归到现实,也引起人们对理想和现实之间差距的深思。

《湘行散记》复习讲义一、阅读梳理1.作者简介:沈从文〔1902-1988,XX凤凰县人。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,1988年病逝于北京,享年86岁。

他是中国现代文学史上著名的文学家,是京派小说的代表作家,代表作有小说《边城》、《长河》。

2.故事概要:《一个戴水獭皮帽子的朋友》:杰云旅馆的主人是作者的一个懂人情有趣味的老朋友,他也可以是一个"渔人",因为他戴着一顶价值四十八元的水獭皮帽子。

他爱玩字画,也爱说野话。

说话妙趣横出,庄谐杂陈,简直就是一本活生生的大辞典。

他熟知辰河沿岸各码头的各种事情,似乎比县衙门里的"包打听"还更清楚。

五岁起就喜欢同人打架,后来当过兵,到了三十岁处世便更谦和了,言语行为粗中有细,为人性情又随和不马虎,对待朋友可以掏出心子,对待老想占他便宜的人则完全不同。

在一般人中他的毁誉是平分的。

文章中主要写了作者与朋友之间的三次交往情况。

一次是十三年前的冬天两人同乘一只装军服的船,途中朋友上岸会女人落了水。

一次是三年前作者在朋友的旅馆了看了他的藏画一整天。

一次是眼前朋友专程陪作者坐汽车从XX到桃源乘船。

《桃源与沅州》:本文篇幅不算太长,但是内容却包罗万象。

有因陶渊明的《桃花源记》而来桃源洞访幽探胜的"风雅人"的风流, 玉器、烟土和家鸡同鸡卵、小划子等特产,屈原辞赋里的香花香草,沅州城当年那场守城兵与请愿青年的冲突。

写"风雅人"的风流及小划子时,作者概括介绍了妓女和水手的生存状况及命运。

作者感慨,水手们的生活行为,比那些"风雅人"洒脱多了,道德得多。

《鸭窠围的夜》:黄昏降临,长潭、高山、竹林、吊脚楼,景色如画。

大小船只泊定,水手们都在船上用铁鼎罐煮饭做菜填满肚腹,一部分水手和旅行者,因了各种缘由纷纷上岸到吊脚楼里解除他们的疲劳与寂寞。

沿河木筏上的灯光、吊脚楼窗口的灯光和行人火炬红光交相辉映。

湘行散记试题及答案初一最新《湘行散记》是鲁迅先生的游记作品,记录了他在湖南旅行时的所见所感。

以下是为初一学生设计的试题及答案,供参考。

一、选择题1. 《湘行散记》的作者是谁?A. 郭沫若B. 鲁迅C. 巴金D. 茅盾答案:B2. 《湘行散记》记录了作者在哪个城市的经历?A. 北京B. 上海C. 湖南D. 广州答案:C3. 鲁迅在《湘行散记》中提到了哪些湖南的特产?A. 茶叶和丝绸B. 瓷器和刺绣C. 辣椒和腊肉D. 米酒和豆腐答案:C二、填空题4. 鲁迅在《湘行散记》中提到了湖南的______,表达了他对湖南风土人情的喜爱。

答案:辣椒和腊肉5. 《湘行散记》中,鲁迅对湖南的______给予了高度评价。

答案:自然风光三、简答题6. 请简述《湘行散记》中鲁迅对湖南人的评价。

答案:鲁迅在《湘行散记》中对湖南人的评价是热情好客,勤劳朴实。

他通过亲身体验,感受到了湖南人民的真诚和热情,对他们的勤劳精神给予了高度评价。

7. 鲁迅在《湘行散记》中提到了哪些湖南的自然景观?答案:鲁迅在《湘行散记》中提到了湖南的山水风光,如湘江、岳麓山等,他对这些自然景观的美丽和壮观给予了极高的评价。

四、论述题8. 根据《湘行散记》,谈谈你对鲁迅游记文学特点的理解。

答案:鲁迅的游记文学具有深刻的思想性和鲜明的个性。

他不仅记录了旅行中的所见所闻,更通过这些记录反映了社会现实和人民生活,表达了自己的思想感情。

同时,鲁迅的游记语言生动形象,富有感染力,能够引起读者的共鸣。

结束语通过这份试题,我们不仅能够了解《湘行散记》的基本内容,更能够深入理解鲁迅游记文学的特点和价值。

希望同学们能够通过阅读和学习,提高自己的文学素养和审美能力。

专题14湘行散记(含作家作品、文章主题、艺术特色、人物分析)【作家作品】沈从文,原名沈岳焕,出生于湖南凤凰,中国著名作家、历史文物研究者,现代中国文学最伟大的印象主义者。

其创作风格趋向浪漫主义,要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体。

他青年时投身行伍,后进行文学创作,到逝世时已有五百万字的著作文章,代表作有《边城》《长河》《从文赏玉》《唐宋铜镜》等。

《湘行散记》用如流水一般清澈的笔法,描绘了湘西唯美的自然风光和湘西人纯粹热烈的性情,是作者构建“文学湘西”世界的一块重要拼图。

沈从文作为有着汉、苗、土家族血统的现代作家,用一支有灵性的笔,突出表现了湘西在特定的历史条件下形成的浸润着原始民风的特殊人生形式,抒写了湘西下层人民用血泪打发日子的世代相沿的悲苦命运;同时也描绘了他们为生存、为尊严付出的努力。

作者在对故乡人事风景留恋、赞叹的同时,流露出深沉的乡土悲悯情怀。

【文章主题】对故乡的人事风景留恋赞叹作者深情描绘了一幅充满湘西韵味的风情画卷,作品中充满了对故乡风土人情的深深依恋和喜爱。

赞美了小人物为生存、为尊严付出的努力如在《辰河小船上的水手》中刻画的水手们,他们有着强大的生命力和顽强的意志力,勇于在激流险滩中和命运抗争,在艰难困苦中努力生存。

同时作者也流露出对他们命运的同情与担忧。

深沉的乡土悲悯情怀作者在回望故乡时,看到了故乡的愚昧、野蛮、萧条与落后,从而满怀忧虑和悲悯。

如在《滕回生堂的今昔》中,写药铺滕回生堂由当年的盛极一时变为如今的生意惨淡,表露出沈从文对湘西命运的担忧。

【艺术特色】语言清丽,风格隽永,具有浓厚的乡土色彩《湘行散记》的语言精致洗练、自然质朴,往往寥寥数语,看似不经意地轻轻勾画,便能给读者留下极深的印象。

无论是记人叙事,还是勾勒山水,抑或是作者坦露心迹,都简洁明快,没有刻意雕饰却又意蕴深厚。

选材上,刻画典型性的小人物群像作者在描绘湘西独特的山水风景之余,把重心和空间留给了水手、吊脚楼妇人、士兵等湘西最具传奇色彩的群体。

《湘行散记》名著复习习题训练一、选择题1.下面对名著《湘行散记》的说法正确的一项是( )A.因为唐朝陶渊明的《桃花源记》,很多“风雅人”二三月里写了《陶靖节集》《诗韵集成》和文房四宝等慕名前来桃源洞访幽探胜。

B.《虎雏再遇记》中,路上遇到一个要搭船的军官,开始小豹子好言跟他说话,后来这个一再大声辱骂他,并威胁到码头时用刀杀他。

小豹子并没有发怒,只是一句话不说,摇摇头,默然钻进了船舱里,这说明作者苦心劝说产生了效果。

C.作者十五年前经过箱子岩,那天正是端午节,见到当地人日夜划龙舟的狂热场面,感到那一派声音,那一种情调,难以以文字来形容。

D.拦头水手七老样子简直是一个托尔斯泰,如古罗马战士那么健壮,船龄五年,却有五年兵龄和十一个月的土匪经历。

2.下面对名著《湘行散记》的说法不正确的一项是( )A.《湘行散记》中的许多篇章,用清新优美的文字展示出沅水两岸秀丽的风光和湘西纯朴的民俗人情。

辰河两岸的民居为吊脚楼,依山靠水而建。

B.《湘行散记》以还乡历程为“线”,以小船停泊处为“点”,点线相连,徐徐向我们展开了一幅湘西山水长卷。

C.《一个戴水獭皮帽子的朋友》所记叙的那位朋友,他和沈从文有过共同的军旅生活,为人粗中有细,他爱字画,也爱说野话,而且颇有感染力,说话全是活的,即使是诨话野话,也莫不各有出处,妙趣百出,可谓“是个妙人”。

D.《一九三四年一月十八》中写小船上滩时比大船更容易遇险,作者亲见一个水手下水推船时被激流带走了。

3.下面对《湘行散记》的说法不正确的一项是( )A.《湘行散记》表面看来是回乡的游记,但作家着重表现了湘西的历史与未来,以及当前现实的湘西与作家创作中构筑的审美理想的湘西的碰撞,已经带上文化反思的意味。

B.《鸭窠围的夜》是作家在夜泊鸭窠围这个静谧的夜晚把心曲吐露得更为真挚、优美、感人,是整个散文集中最为动人的篇章之一。

C.《老伴》中傩右梦想当团长,娶绒线铺的翠翠做媳妇。

后来他娶了翠翠,但却成了一个老烟鬼。

名著阅读《湘行散记》练习题《湘行散记》练习题目沈从文(1902-1988),男,原名沈岳焕,湖南凤凰人,中国著名作家。

其祖父沈宏富是汉族,祖母刘氏是苗族,母亲黄素英是土家族。

因此,沈从文的民族应是汉族,但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

沈从文是作家、历史文物研究者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。

1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。

1931年-1933年在青岛大学任教,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。

1988年病逝于北京,享年86岁。

1、《湘行散记》是沈从文的一部散文集。

共收录12篇散文。

2、《湘行散记》以还乡历程为“线”,以小船停泊处为“点”,点线相连,徐徐向我们展开了一幅湘西山水长卷。

3、沈从文出生在湘西,成长在湘西,凭着亲身的见闻写成的《湘行散记》,文中不仅浸透了作者沉深真挚的感情,还寄托了他的哀戚、悲悯与希望。

4、作者回乡走的是水路,一路上的见闻都与水边人物有关,书中写到的人物除了水手,还有妓女、店老板、兵士、土匪等。

在这些卑微的人物身上,寄寓了作者对对人性的庄严思考。

5、在《湘行散记》的十二篇散文中,以人物来命题的有《一个戴水獭皮帽子的朋友》、《一个多情水手与一个多情妇人》、《辰河小船上的水手》、《五个军官与一个煤矿工人》、《老伴》、《虎雏再遇记》、《一个爱惜鼻子的人》七篇;以地点命题的有《桃源与沅州》、《鸭窠围的夜》、《箱子岩》三篇;以时间来命题的是《一九三四年一月十八》、《滕回生堂的今昔》两篇。

5、《一个戴水獭皮帽子的朋友》,朋友所戴的水獭皮帽子是他“渔人”身份的标志。

这是一个懂人情有趣味的老朋友,他还是一个“爱玩字画也爱说野话”的人。

这个朋友言语行为皆粗中有细,且带点儿妩媚可算得是个妙人!6、《一个多情水手和一个多情妇人》多情水手名叫牛保他的多情表现在吃荤烟、送苹果给心爱的女人等方面。