彝族的火崇拜

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

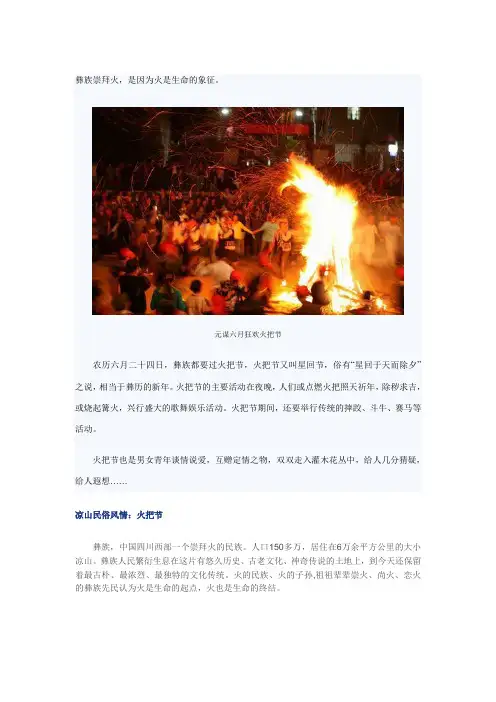

彝族崇拜火,是因为火是生命的象征。

元谋六月狂欢火把节农历六月二十四日,彝族都要过火把节,火把节又叫星回节,俗有“星回于天而除夕”之说,相当于彝历的新年。

火把节的主要活动在夜晚,人们或点燃火把照天祈年,除秽求吉,或烧起篝火,兴行盛大的歌舞娱乐活动。

火把节期间,还要举行传统的摔跤、斗牛、赛马等活动。

火把节也是男女青年谈情说爱,互赠定情之物,双双走入灌木花丛中,给人几分猜疑,给人遐想……凉山民俗风情:火把节彝族,中国四川西部一个崇拜火的民族。

人口150多万,居住在6万余平方公里的大小凉山。

彝族人民繁衍生息在这片有悠久历史、古老文化、神奇传说的土地上,到今天还保留着最古朴、最浓烈、最独特的文化传统。

火的民族、火的子孙,祖祖辈辈崇火、尚火、恋火的彝族先民认为火是生命的起点,火也是生命的终结。

火把节是凉山彝族一年一度传统的重大祭祀性节日。

但最初不过是彝族先民用打火把来驱虫辟邪、企盼丰收的民间习俗。

在征服自然和改造自然的历史进程中,这种习俗逐步演变成今天的民间文化体育节日。

火把节历史久远,自汉唐起,已沿袭了一千多年。

有关火把节的起源,记载和传说甚多,内容丰富,各具特色。

其中较为普遍的说法是:在远古的时候,天上的大力神思惹阿比和地上的大力士俄体拉巴比赛摔跤。

思惹阿比战败后上天拨弄是非,天神大怒,于是撒下众多害虫糟蹋庄稼,粮食颗粒无收,民不聊生。

于是,英雄俄体拉巴率领人们点燃火把驱虫除害,最终战胜了天神。

另一种传说:天神恩梯古兹派喽罗到人间收取苛捐杂税被杀后,为报复放出害虫祸害人间。

俄体拉巴相邀大家用火把焚烧害虫以保平安,虽说法不一,但各地过火把节的时间是相同的,为每年的农历六月二十四日。

为了欢度人战胜神这一伟大的胜利,人们相聚一个叫“日都迪散”的高原平坝(如今称火把场),狂欢三天三夜。

馋嘴的阿衣(彝族小孩)等着吃过节的砣砣肉,爱美的阿米米(彝族姑娘)盼望过欢乐的火把节,每当节日来临,彝家山寨便忙碌起来,姑娘赶缝新衣彩裙,小伙子驯马、摔跤跃跃欲试,阿衣抱着雄鸡山野觅食;好斗的公牛不劳而获还享受他普(彝族老人)的特殊特遇。

彝族与火之文化情结研究本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!悠悠岁月,火与人类息息相伴,须臾不可离。

火能“博赡群生,资育万类。

……功用关乎古今,勋绩著于百姓”。

彝家之火作为一种自然力的物质实体,当被赋予彝族同胞的心智,它不仅能助猎、助耕、助医、助战,还能演绎历史,传承文化,并逐渐升华为一种饱蕴着信仰的神秘性和闪烁着心智灵性之光的文化复合体。

一、久远年代流淌下来的神话与传说在西南各民族的创始纪史诗、神话传说中,几乎每一个民族都有关于寻火、取火、奉火、祀火的神话传说。

彝族同胞在解释或记述有关天地、日月山川、河流、神学等万物的起源时,亦包含着大量的有关火的神话与传说。

四川凉山彝族地区,民间的创世纪史诗《勒俄依特》说: “天上坠下一个火球,掉在恩接介列山,燃起熊熊大火,九天烧到晚,九夜烧到亮。

白天烧得黑烟滚滚,夜晚烧得火光闪闪,天是这样燃,地是这样烧”。

彝族支系阿细人的《阿细的先基》说: “天上打起雷来,有一样红彤彤的东西,从天上掉下来,人们从来没有见过。

这样稀奇的东西,人们从来没有见过。

姑娘和儿子们,在旁边的树蓬里,折了些小树枝,拿来撬老树,撬着撬着嘛,撬出火来了”。

《梅葛》中说: “独眼睛这代人,用石头敲硬果,溅起火星来。

火星落在树叶上,野火烧起山林”,从此学会“用火来御寒,用火来作伴侣,用火来烧东西,……生吃树果有生味,熟吃树果味道美,人类从此冷暖来分辨,从此生熟能分开”。

上述几则有关火的神话传说,无论是“用石头敲硬果”敲出火来,还是用“三串小火镰”相摩擦“打”出火来,亦或折树枝“拿来撬老树”而“撬”出火来,其情节大同小异。

但都明白无误地告诉了我们,彝族先民是这样认识火,并学会摩擦生火的。

二、火神与火崇拜一般而言,在人类对火的初期认识与把握中,无外乎借助神或神力获取“火种”,历经艰辛磨难而获取“火种”,因观察雷击树木起火和摩擦起火等几种方法,但由于火具有神奇般的魔力,给我们先民的生活提高了无限的丰富性和多样性,人们赞美它、崇奉它,严肃而又虔诚。

2023年彝族火把节是哪一天2023年彝族火把节是哪一天8月10日至12日。

2023年6月12日,晴隆县召开2023年第十三届彝族火把节筹备会,会议拟定:晴隆县2023年第十三届彝族火把节活动时间为8月10日至12日。

举办晴隆县2023年第十三届彝族火把节系列活动对于展示晴隆形象、促进晴隆文旅融合发展具有重要意义。

什么是火把节火把节(彝族火把节),流行于云南、贵州、四川等彝族地区的传统节日,国家级非物质文化遗产之一。

火把节的起源与人们对火的崇拜有关,其目的是期望用火驱虫除害,保护庄稼生长。

火把节期间,各村寨以干松木和松明子扎成大火把竖立寨中,各家门前竖起小火把,入夜点燃,村寨一片通明;同时人们手持小型火把绕行田间、住宅一周,将火把、松明子插于田间地角。

火把节会持续几天火把节的节期一般是2~3天,像四川凉山州一般是为期3天,每天都有不同的活动安排。

具体的节日活动大家可以关注当地的官方通知,一般在火把节的时候活动还是很多的,比如有火把狂欢夜、斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演,丰富多彩。

火把节的由来和寓意是什么火把节是中国的传统节日,通常在农历六月二十四日或二十五日举行。

它的寓意可以从不同角度理解。

首先,火把节是中国传统文化的体现,它代表了中国人民勇敢、顽强、团结的精神。

在火把节的庆祝活动中,人们会手持火把跳舞、燃放烟火,象征着熊熊燃烧的激情和热情。

这种精神也激励着人们在面对各种挑战和困难时勇往直前,不屈不挠地前行。

其次,火把节也代表着"洗清污浊、迎接新生"的意义。

在古代,火把节还有祛病驱邪、祈求丰收的作用。

人们相信火把的燃烧可以消灭病魔和不幸,同时也为新的生命和丰收的到来祈福。

这种寓意也体现了人们在面对人生低谷时要积极面对、勇敢拼搏,同时也要积极向前、迎接新生。

最后,火把节也象征着努力奋斗,追求自我完善,勇于改变自己和适应环境的精神。

在这个节日中,人们会点燃火把,走上街头,跳舞、歌唱、放烟花,欢度佳节。

彝族火把节的寓意是什么_三天活动详解彝族火把节的寓意是什么火把节的寓意是丰收,因为火把节在彝族是集祈祷丰收、祭祖、娱乐为一体的传统节日,其中核心内容是祈祷丰收。

而火把节也被称为东方的狂欢节,是彝族、白族、纳西族、基诺族等多个民族的节日,有着深厚的民族文化内涵。

火把节三天活动详解1、火把节第一天:祭火。

夜幕降临时,临近村寨的人们会在老人们选定的地点搭建祭台,以传统方式击石取火点燃圣火,由毕摩(彝族民间祭司)诵经祭火。

然后,家家户户,大人小孩都会从毕摩手里接过用蒿草扎成的火把,游走于田边地角,效仿阿什嫫以火驱虫的传说。

2、火把节第二天:传火。

这一天,家家户户都聚集在祭台圣火下,举行各式各样的传统节日活动。

小伙们要效仿传说中的阿体拉巴,赛马、摔跤、唱歌、斗牛、斗羊、斗鸡。

姑娘们则效仿传说中的阿诗玛,身着美丽的衣裳,撑起黄油伞,唱起“朵洛荷”、跳起达体舞。

3、火把节第三天:送火。

这是整个凉山彝族国际火把节的高潮。

这一天夜幕降临时,人人都会手持火把,竞相奔走。

最后人们将手中的火把聚在一起,形成一堆堆巨大的篝火,欢乐的人们会聚在篝火四周尽情地歌唱、舞蹈,场面极其壮观。

故也有“东方狂欢夜”之称。

火把节的意义价值一、全民参与的最盛大的庆典布拖和普格地区的彝族火把节,是历史悠久,形态古朴,民族特色最为浓郁鲜明的、以火为核心、以火把为主题举办的民俗节日盛典。

统观世界各国和我国各民族地区,无论从历史沿革、文化积淀、民族特色、风俗传统、族群记忆、心理认同以及办节的时空规模、影响面、影响度、参与面、参与度来看,完整意义上的火把节当首推凉山彝族的“阿都”地区。

二、宏大的民族文化荟萃与展示火把节从时空领域的立体层面上,集中体现和展示出博大深厚的彝族文化。

表层:节日时空所表现的各种物化形态,如:杀牲祭祀、火把祈年,歌舞娱乐、体育竞技、服饰展美……中层:劳动生产过程及成果,社会生活状态及希求;深层:民族的宇宙观、信仰,社会伦理,行为道德,审美情操,心理情感等。

彝族火把节“火把节”是彝族地区最普遍而最隆重的传统节日,一般多在农历六月二十四或二十五。

彝族火把节享有"中国民族风情第一节"、"东方狂欢夜"的美誉。

农历六月二十四日,北斗星斗柄上指,彝语支的民族都要过火把节,有的学者认为此节原系彝族十月历法的一个年节。

火把节这一习俗起源于先民们对火的原始崇拜。

在万物有灵的原始宗教观念支配下,先民们是将火看成神秘精灵主宰的神物,所以崇拜火。

据彝族民歌《火把节》来推断,这个节日当起源于彝族的游牧时代。

夏秋之交,人畜多病,彝民们点火把环绕于住室厩舍中,燎烧害虫,躯除“病魔”,以图健康,相沿成习就成了传统节日。

在种植业发展起来以后,这种燎虫除害的范围又扩大到田地里的农作物。

随着这个节日的影响逐渐扩大,人们又不断给它附会若干动人的神话与传说。

如:有的说是为了纪念远古的一位彝族英雄,用智慧战胜了横暴而愚蠢的天神;有的说是纪念彝族奴隶起义军,使用“火羊阵”攻破土司的城堡;还有的说是纪念诸葛亮南征时,在火把照耀下与彝族头人聚会结盟。

如此等等说法的产生,就使火把节由“平安节”变成了“纪念节”。

罗平县旧屋基乡小寨村,是一个彝族聚居的村寨。

火把节之前七八天,村民们就自发的开始准备着火把节这一天的文艺节目。

而火把节当天,太阳刚出来,男女老少穿上节日盛装,把整个村布置的喜气洋洋,充满了节日的氛围。

摩师开始带着村民们到寨门口祈求神灵保佑,念祭文、祈福、打卦。

摩师抱着公鸡回到临时祭台,点着火把,再念一段祭文,开始了“打牛”。

打牛属于大宰,小宰就没有这么隆重,也只是在牛脖子处杀一个洞。

摩师带着村民,围着牛绕三圈。

之后摩师对着牛念一段祭文后,把牛头上的红布解下,挂到去年的牛头骨上。

就开始捆绑牛,杀牛。

强壮的男人们合力把牛杀死,解生、回熟。

到了下午5点左右,锅里的牛肉散发出浓郁的香味,摩师拿着牛头及马上要吃的各种食物,开始了供饭、祭祖,在祭台旁已放上了早上杀死的牛的头骨。

彝族火把节的风俗简介彝族火把节,是丰富多彩的彝族文化的重要组成部分,体现出彝族延续数千年的、对火的自然崇拜,也表达了彝族人民追求光明、祈盼丰收、驱害祈福的美好愿望。

那么今天就让我们来了解,彝族火把节的三大独特习俗。

彝族火把节是祭祀性的节日。

因此在传统的乡间农村往往要举行隆重的祭祀仪式,彝族人家家户户对此都很重视,在这期间,有三大独特的节日习俗。

祭拜鸡火把节的祭祀鸡是挑选精心饲养的鸡,须是金黄色的还不能下蛋的子母鸡,一般是一斤左右重。

在农历六月二十四前七天或前三天,人们用倒扣的竹背篓把这只祭祀鸡关起来饲养。

火把节当天一早,家里的长者就抱着这只鸡至田间地里祭拜田地,与各种农作物倾诉些免遭天灾,保佑上天祈求农作物身心健康发育,保佑大丰收,驱离恶魔病害虫等行礼言辞,然后摇晃一些农作物的枝叶一起返回家里。

下午三四点钟左右,用一种特作祭祀用的树枝叶泡在冷水盆,将祭祀鸡用树杈摁着鸡脖子,把鸡头浸没在盆里,后在鸡嘴上塞进荞面或青稞面或燕麦面。

如此反复这两个动作,直到把鸡闷没气后,再去毛、刮肚、砍剁,将鸡翅、鸡爪、鸡尾巴、鸡心肝等烧烤后撒上适当的盐,放入彝族传统的木制器皿进行祭祀,其他部分则在煮熟后以同样的方式,先祭祀后享用。

这种祭拜都就是两个步骤,第一步将鸡肉端的出来门外,向自然界或上天祭拜;第二步,详细调整盘中肉后,再端的至堂屋家里的祭拜台上向祖先神里祭拜。

这就是一个很庄严的仪式,整个过程除了必要的言语外,人们必须维持严谨,无法随意骂人;祭拜完前毫无关系的鸡、狗、猫也无法至现场穿穿;煮沸祭拜树枝叶的盆水和鸡毛等也无法马上死掉,而是放在海原那天,追随放走的火把一起死掉等。

枯蒿芝杆编制的火把火把节的'三天晚上都要点火把。

所点的火把主要就是玉露蒿芝杆基本建设的火把,以及松树上张波的松明子火把。

不过必须特别注意的就是,海原的晚上点的火把就可以就是玉露蒿芝杆制作的火把。

这些火把都要提前数天,早则一两个月前就开始准备,尤其是枯蒿枝杆编制的火把是要精心制作的,通常是一家之主或懂事的孩子去筹备制作。

彝族节日:火把节(中国传统节日)

火是彝族追求光明的象征。

在彝族地区,对火的崇拜和祭祀非常普遍。

云南沪西县彝族在正月初一和六月二十四,由家庭主妇选一块最肥的肉扔进燃烧的火塘,祈祷火神护佑平安。

永仁县彝族在正月初二或初三奉行祭火,称做开“火神会”。

凉山彝族把火塘看作是火神居住的神圣之地,严禁触踏或跨越。

彝族最隆重的节日火把节,更是全族人民的盛典。

火把节多在农历六月二十四或二十五日举行,节期三天。

火把节的由来,传说很多,其本源当与火的自然崇拜有最直接的关系。

祭神祭田、祈求丰年、送崇驱邪是节日的不衰主题,节期,家家户户点火把,照遍屋内外所有角落。

夜晚,全村的火把行列从村头照到田野。

之后,人们围着熊熊燃烧的火堆,尽情歌舞,巍山的“打歌”,弥勒、宜良的“阿细跳月”,楚雄的“打跳”,路南的“大三弦”,红河的“罗作舞”,凉山的“朵洛荷”等欢快的集体舞在这天都会大展风采。

彝族的节日很多,楚雄州大姚县昙华山一带的“插花节”别具一格。

传说古时候有个名叫“咪依鲁”的漂亮姑娘,为了拯救彝家姐妹,勇敢地采了二朵有毒

鲜花插在头上,毒死了作恶多端的土司,自己也献出了生命。

当地彝族人民为纪念咪依鲁,每年二月初八,都要从四面八方云集昙华山,采摘鲜花,相沿成习,流传至今。

节日时,人们把绚丽的马樱花戴在头上,插在门前,表达对抗暴除恶的咪依鲁的赞美。

今天,在马樱花盛开的时节,当地彝族人民唱歌踏脚,尽情欢乐,庆祝幸福的新生活,礼赞繁花似锦的明天.。

彝族火把节的由来是什么彝族火把节的由来彝族火把节的起源,追溯其根源就是来自于彝族先民对火的原始崇拜。

首先从彝族居住的地理环境来看。

彝族主要分布于金沙江两岸的凉山、乌蒙山、哀牢山等高寒山区,对火的依赖比其他民族更强。

火是人们照明取暖熟化食物的必不可少的生活资料。

在生产上,用火将埋藏在地中的树枝树叶堆引燃,使其燃烧,使土地肥沃。

人们生产生活都离不开火,由于彝族人民对火的依赖性强,在意识形态上,火对彝族的影响也就更大些。

其次从彝族的原始宗教活动仪式来看。

每次的原始宗教活动都是以在屋内或门外燃火堆,借以呼唤火神为开始。

火在彝族原始宗教活动意识中占据非常重要的地位,以致通常人们在社会生活中处处显示出敬火的意识。

再次从彝族的社会生活习俗中来看。

每家在进人新房前都须先烧红一块石头,再摘一些苦蒿苗装进瓜瓢里,放进少许水,把烧红的石头丢进瓢中,再围绕屋内四角以示驱祛所有污秽,然后主人才全部进入屋内。

凉山彝族谚语说“所吃的都要见火”般从屋外拿回家的畜肉或兽肉,进屋前都必须在门外燃小堆火,将拿回的畜兽肉在火上熏后才能进屋,以示驱秽。

新媳妇进屋前也在门口燃小堆火使其从上面跨过才能进屋,也是以示驱秽。

火把节举行哪三个仪式火把节举行哪三个仪式:迎火、颂火、送火第一天:迎火火把节第一天,村村寨寨都会宰羊杀猪,以酒肉迎接火神。

夜幕临近时,临近村寨的人们会在老人们选定的地点搭建祭台,以传统方式击石取火,点燃圣火后,儿孙们从老人们手里接过火把,先照遍屋里的每个角落,再到田边地角,漫山遍野地走过去,用熊熊烈火驱魔除灾。

第二天:颂火第二天可以说是西昌火把节的高潮,男女老少都穿上节日的盛装,参加各式各样的传统节日活动。

傍晚时分,成千上万的火把形成一条条巨型火龙,从四面八方涌向同一地方,最后形成无数的篝火,烧红天空。

第三天:送火送火是西昌火把节的尾声,这天夜幕降临之时,各家各户会陆续点燃火把,手持火把,走到约定的地方,聚在一起,举行送火仪式,念经祈祷火神赐给子孙安康和幸福,赐给人间丰收和欢乐。

彝族人世代居住在云贵高原和康藏高原的东南部边缘地带的高山河谷间,悠久的历史孕育出彝族人朴素而多彩的民族文化。

彝族被称为“火的民族”,火崇拜是彝族的一个重要标志。

可以说彝族人从出生到去世一辈子都是与火相伴、紧密相连的,彝族的诞生礼、成丁礼、婚礼、丧礼、葬礼等无不与火有关,在彝族人的服饰上同样体现了对火的崇拜。

1彝族火崇拜的原因彝族人对火的崇拜,首先是源于其居住的自然环境。

大多数彝族人居住在山区、半山区和高寒山区,早晚气温相差比较大,所以在现实生活中,彝族人的取暖离不开火塘。

尤其是在遥远的过去,彝族的祖先们更是吃在火塘边、睡在火塘边、谈在火塘边,火塘几乎成了他们生命中不可缺少的组成部分,离开了火,彝人的生活将无法延续。

即使是现在,彝族人也仍然将火塘看作是家庭生活的中心和家庭的象征。

另外,彝人的火崇拜还缘于经济水平发展程度的高低,即生产力发展水平的高低。

原始社会时期,生产力极度低下,人们没有好的生产技术、生产工具,火的出现改善了人们的生活环境,也改进了生产工具。

可以说彝人祖先之所以对火如此地顶礼膜拜,与当时科技和文化的落后是分不开的。

任何结果的促成都不是单方面的,既有外在条件的影响,也有内在因素的作用,彝族的火崇拜也不例外。

从另一个角度来看,彝族之所以对火如此地重视,不仅仅是因为火在他们生活中所具有的必要性和实用性,还因为火在彝族人的生命中有着不可替代的精神价值、象征意义以及审美作用等。

彝族人惜火、爱火、敬火,火不仅成了他们生产生活中不可或缺的一部分,也是他们精神生活中的重要组成部分。

在生产力低下、自然条件恶劣的过去,面对种种无法解释的现象,彝人只能求助于图腾巫术或其他超自然的神秘力量来避邪驱魔,祈福求祥;而今天当彝族人们摆脱了过去恶劣的环境,心中的各种困惑得到了合理科学的解释之后,却并没有放弃终止对火的崇拜,仍然对火保持着原有的热情,甚至是有增无减,现在彝族的火把节也是举办得越来越隆重。

这个事实向我们证明了一点,彝人对火的崇冒晶(江苏省南通中等专业学校,江苏南通226001)火崇拜与彝族服饰艺术〔摘要〕火被彝人视为一种具有神秘力量的超自然现象加以崇拜。

235学术探讨文_郑旭摘要:民族传统节日是一个民族文化得以传承和发展的重要标志。

本文通过对建水县坡头乡回兴村的实地调查,对彝族传统节日——“火把节”举行的具体过程和发展状况进行深入了解研究,同时也为其他少数民族传统节日的发展提供了借鉴。

关键词:彝族;传统节日;火把节;发展一、建水县简介建水县位于云南省南部红河北岸,隶属于云南省红河哈尼族彝族自治州,占地面积3789平方公里,居住着汉族、彝族、傣族、苗族、回族、哈尼族等,2010年该地人口为53.15万人。

二、建水县彝族火把节的具体内容1、火把节概况火把节是彝族传统节日,其举行时间一般在农历六月二十四这天,节期为三天。

在彝族人民看来,火把节的举办是驱除邪恶,祭神祭天、以祈求六畜兴旺、风调雨顺、五谷丰登的重要象征,同时也充分表达了他们尊重自然规律,追求幸福生活的美好愿望。

元代李京的《云南志略》最早记载了出现火把节的缘由:六月二十四日,整个晚上都会把高的竹竿系在火把上用来照天,每个小孩都会手拿松明子,大家聚在一起把它烧掉,用以祈祷消除灾殃 。

虽然火把节的由来有各种说法,但古老的火崇拜是其本源。

人们认为火是摆脱黑暗,追求光明的象征。

用火既能驱虫除害,又能保护庄稼的生长。

2、火把节举行的仪式第一天为“都载”,意为迎火。

这一天,所有村子都会宰羊杀猪杀鸡,(但要注意鸡翅和鸡毛要保存下来),用酒肉祭火神,祭祖,家里的妇女还要赶制荞馍、糌粑面。

人们不论是在何处,都要回家和家人一起吃团圆饭,大家围坐在火塘边,边喝酒,边吃肉,共同分享喜悦。

夜幕降临时,村子里的男女老少都会聚在一个事先选好的、比较大而空旷的一个地方,拿出自己事先做好的、把树枝砍下来晒干的火把树,由家里的老人点燃火把,(但值得注意的是家里的妇女不能点亮火把),让儿孙们从老人手里接过火把,先照遍屋里的每个角落,用火光来驱除病魔灾难,再游走于田边地角,这样一来就可以烧死田地里的害虫,确保来年庄稼的丰收。

最后集聚在山坡上绕着他们的“芒果树”、“荔枝树”转,以祈求来年果实的丰收。

凉山彝人火文化的变迁与传承彝族的古典创世史诗《勒俄特依》在有关万物起源的叙述中,对火的起源有这样记载:“远古的时候,大地之上空,降下奇特物,降下繁衍雷,降到恩结杰勒地,变成火燃烧⋯⋯为人类繁衍而燃,为人类利益而燃。

火尾火翅散,四面八方燃;火渣火种散,红土地上燃。

生出儒博伟格,成了人类的祖先⋯⋯”⋯彝族先民很早就认识到火在人类社会中的重要性。

彝人一生都离不开火,从出生、成长到回归祖界(去世)。

彝族谚语“毒f串拳目予习于锚,y聿聿拳留予翻予碍。

”(生于火塘边,死于火堆上。

) 道出了火在彝人生命中的重要性。

现实生活中,彝族人崇尚火,对火的崇拜始终贯穿于生产生活的各个方面。

火在彝族人眼里是有生命的,是神圣的。

彝族谚语有“集OBaW,于|{拳羁a。

”(汉人敬官,彝人敬火。

)的说法。

彝族人生下来就在火塘边上命名,长大后在火塘边议定婚事,死后进行火葬,彝族民间的各类宗教仪式也大多借助火进行和完成。

火的个性特质和自然特征,影响和创造了山地文化型的彝族人的心理特质。

火的热烈、激情、强悍,无不体现在彝人的精神世界中。

凉山彝人称火为“拳目”,“拳”是天的意思,“图”是点燃的意思。

凉山彝族一直保持着古老的取火法,即摩擦生火。

以火镰、燧石互相击撞,溅出火星,引燃草绒。

保存火种也有一套古老的办法,如居家留火的方法是:用火灰把火盖起来,或在火堆里埋入疙瘩柴,让其慢慢燃烧。

凉山彝族主要集中居住在高寒山区,早晚温差大,“一山有四季,十里不同天”正是彝族人居住环境气候的真实写照。

所以日常生活中对火的依赖性很强。

过去彝族人一般都围火塘而眠,火塘里的火都是保持不灭的,火既做取暖用也做煮食用,同时也是晚上照明的唯一光源。

现在大多彝区居住条件已得到改善,用电照明,晚上再也不用在火塘边过夜了。

但火在彝族人民的生产劳作中仍扮演着重要的角色。

人类生产技术高度发达的今天,“刀耕火种”一词仍可以用以描绘凉山某些边远高寒山区彝族人民的生产耕种景象。

这也是之前很长一段时期里整个彝族地区生产劳作真实写照的一个历史遗俗。

彝族火把节的习俗仪式有哪些彝族火把节的习俗仪式每年农历六月二十四至二十七日火把节是彝族最隆重盛大的传统节日之一,按他们的传统习俗,火把节要过三天。

关于彝族火把节的习俗由来虽有多种说法,但其本源当与火的自然崇拜有最直接的关系,它的目的是期望用火驱虫除害,保护庄稼生长。

火把节在凉山彝语中称为"都则"即"祭火"的意思;在仪式歌《祭火神》、《祭锅庄石》中都有火神阿依迭古的神绩叙述。

火把节的原生形态,简而言之就是古老的火崇拜。

火是彝族追求光明的象征。

1、火把节第一天祭火,祈盼阖家平安这一天清晨,村村寨寨都会宰牛杀羊。

男人聚集河边杀猪、宰牛、打羊分肉;妇女在家忙着煮荞馍、磨糌粑面,准备以后两天的熟食。

再集体分享,并备酒肉祭祖。

另外,这一天彝族火把节的习俗仪式还有一项重要的内容,那就是每家都要杀一只鸡,并察看鸡舌、鸡胆、鸡股,以占卜来年的吉凶,随后烧鸡祭祖,祈盼阖家平安、牲畜兴旺。

夜幕降临时,临近村寨的人们会在老人们选定的地点搭建祭台,以传统方式击石取火点燃圣火,由毕摩(彝族民间祭司)诵经祭火。

然后,家家户户,大人小孩都会从毕摩手里接过用蒿草扎成的火把,游走于田边地角,效仿阿什嫫以火驱虫的传说。

2、火把节第二天传火,选美彝族火把节的习俗在这一天,四乡八部的人们穿带节日的盛装从方圆几十里甚至上百里的山寨潮水般涌向青山环抱的火把场,聚集在祭台圣火下,举行各式各样的传统节日活动。

小伙们要效仿传说中的阿体拉巴,赛马、摔跤、唱歌、斗牛、斗羊、斗鸡。

姑娘们则效仿传说中的阿什嫫,身着美丽的衣裳,撑起黄油伞,跳起“朵洛荷”、达体舞、这天的活动可谓精彩纷呈,极富原始情趣和乡土气息。

彝族火把节的习俗仪式最重要的活动莫过于彝家的选美了,年长的老人们要按照传说中阿体拉巴勤劳勇敢、英武神俊和阿什嫫善良聪慧、美丽大方的标准从小伙姑娘中选出一年一度的美男和美女。

夜幕降临,一对对有情男女,在山间,在溪畔,在黄色的油伞下,拔动月琴,弹响口弦,互诉相思。

神话提纲

题目:《彝族火神话与信仰习俗》

中心论题:彝族火神话对彝族信仰习俗形成的影响

写作意图:彝族是一个古老的民族,是古羌人南下在发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族,是民族融合的产物,彝族人民能歌善舞,葫芦苼、唢呐,乃至一片树叶,都能成为彝族人的乐器,他们也用舞蹈开庆祝丰收、表达对爱情的追求,比如说跳锅庄、跳“都火”等舞蹈。

他们有形式多样的服饰,有独特的风俗习惯和宗教信仰,彝族历史的悠久的,文化是深邃的,写这篇文章,是想给大家呈现彝族文化的多样化和独特性,让大家对彝族多一层了解。

一.彝族关于火的神话

火,光灿闪烁,灼灼发光。

远古时期,人们还没能利用火,都是生吃食物,后面慢慢学会用火,彝族先民从实用自然火到人工取火的过程中,创造出一系列的关于火的神话。

在四川凉山彝族史诗《勒俄特依》中说到:“天上坠下一火球,掉在恩接介列山,燃起熊熊大火,九天烧到晚,九夜烧到亮。

白天烧得黑烟滚滚,夜晚烧得火光闪闪,天是这样烧,地是这样烧,为了创造人类燃,为了诞生祖先烧。

”在这个神话中,彝族先民认为是火创造了人类了,是大火的燃烧诞生了祖先。

云南红河彝族的史诗《小细的先基》中关于火的神话是这样说的》“天上打起雷来,有一样红通通的东西,从山上掉下来,这样稀奇的东西,人们从来没看过。

姑娘和儿子们,在旁边的树蓬了,折了一些小树枝,拿来撬老树,撬着撬着嘛,撬出活来了。

人们有了火,会把生的肉,烤成熟的吃,会把生的东西,烤成熟的了。

”在云南楚雄的彝族神话中,有彝族始祖阿普独摩(笃摩)用石撞击取火的神话,其中说到:“有一个人王,有两只眼睛,世界上没有火,他造出火来。

他吃不动果子,用室友打,打出火来啦”。

还有一个关于彝族始祖阿普独摩(笃摩)与仙女婚后生下三十六哥小哑巴的关于火的神话,用火帮助他的孩子开口说话,“涅浓撒萨歇,帮阿普独摩想了一个办法,山中坎颗竹,烧在火塘中轰的一声竹爆炸,火星四散烫着下哑巴,你叫一声“阿子子”,我叫一声“阿抖抖”,……一群哑巴说了话。

”

彝族《勒俄特依》神话中的火创造了人类,火“为了创造人类燃”,也诞生了祖先,“为了诞生祖先烧”,在彝族始祖阿普独摩(笃摩)的神话中,是火让人类开口说话。

火对彝族人的文化和生活有很大的影响。

二.彝族的信仰习俗

彝族是一个崇拜火的民族,自视为火的子孙,在他们心中,火已从具体的实物上升到抽象的至上神,火即神,神既火。

火能为他们带来幸福和吉祥。

在节日里,人们燃起篝火,围火弹琴唱歌,踏歌起舞,尽情欢乐;在平常生活中,他们依靠火来占卜吉凶。

活着的时候他们以火会友,离开人世时,也要有火为伴。

在彝族人的观念中,人是火创造的,没有火就没有人,人从出生到死亡,都有火的陪伴,所以,彝族人的一生都有火的陪伴,火对于彝族人来说是很重要的。

彝族人对火的发明、应用。

崇拜,形成一种独特的火文化。

而其中火塘是彝族火文化最集中的表现,彝族谚语说:“生于火塘边,死于火堆上。

”足以看出彝族人对火的感情之浓厚,所以彝族人在火方面有很多禁忌和信仰习俗。

(一)火塘。

彝族人把火塘看成是火神居住之地,是祖先神灵取暖的地方,也是他们必不可少的一种生存生活工具,在他们的居住民俗中占有重要位置,是每一户

彝族家庭生活的中心,彝族人把它视为家庭的象征,把它与佳人的命运祸福紧

密相联,所以,火塘里的火长年不能熄灭,称为“万年火”。

因为这种信仰,所

以火塘不允许被跨越,也不能在火塘边做一些污秽的事,甚至不允许产妇和孕

妇坐在火塘边。

(二)火把节。

火把节是彝族最隆重最热闹的几日,是由古代火崇拜发展而成的民族

节日。

关于火把节的又来有很多传说,但不管是哪一种传说,都表现了彝族人

对火的崇拜。

(三)祭祀活动。

在祭祖时,要烧稻草,方烟火,用袅袅的青烟为信号,迎接各代灵祖回来享祭赐福。

在行叫生魂仪式十烧干松毛卷,使失魂顺着青烟而归。

在新

娘的转魂仪式上,也要在火塘边进行,这样,新娘的魂便转到夫家。

除此之外,还有兆卜、火葬焚尸、烧草灰、跳火绳、穿火草衣等等。

结语

彝族火文化的历史源远流长,内容博大精深。

它以大量的火神话和有关火的信仰习俗组成一个立体的神圣文化叙事机制,承载了彝族对火的崇拜和信仰。

事实上,早期神话的起源和传承与一个民族的历史息息相关,同时也是一个民族的性格和个性逐渐养成的过程。

彝族繁杂的火神话和火习俗折射出来的远不只是其文化事象表层的片断记录,它是彝族人民传统信仰体系中的重要内容和形式,它们已经有效地融入了彝族民俗生活方式中,并以顽强的传承和再生能力世世代代植入彝族整体和个体身上,由此形成了别具特色的彝族火的民族个性与民族文化模式。