液相色谱_串联质谱法测定食用油中的玉米赤霉烯酮

- 格式:pdf

- 大小:284.17 KB

- 文档页数:3

液相色谱 -串联质谱技术在食品安全检测中的应用摘要:近年来,食品添加剂超标、农药兽药残留、滥用生长调节剂、生物毒素污染等食品安全事件时有发生,食品安全问题已成为大众关注的社会热点问题,如何预防食品安全事件的发生是食品安全监管部门值得思考的问题。

而运用食品安全检测技术,可以预防发生食品安全事故,确保人们的饮食安全。

目前来看,常用的食品安全检测技术包括:离子色谱法、气相色谱法、免疫化学分析方法、酶联免疫吸附分析法、薄层层析法、高效液相色谱法、免疫亲和柱-荧光光度法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体法、电感耦合等离子体质谱法、气相色谱-串联质谱法、液相色谱-串联质谱法等。

其中,液相色谱-串联质谱法具有灵敏度高、测定结果准确、重复性好等优点,被广泛应用于食品安全检测。

关键词:液相色谱-串联质谱技术;食品安全检测;应用1液相色谱-质谱的技术优势质谱技能起源于19世纪英国学者汤普森规划的用于检测分子量差异的质谱仪。

高分辨率质谱仪的遍及直接推动了高效液相色谱-质谱仪的商业化。

但是,液相色谱-串联质谱仪的设备相对复杂,价格昂贵,在必定程度上限制了其运用。

明显,高效液相色谱-质谱法(HPLC-MS)不只可以利用合作物良好的分离能力,而且可以经过高分辨率液相色谱法组成准确的化合物质量和数量,大大缩短了剖析时刻。

它具有显著的长处,可以同时测定多种化合物,提高剖析成果的灵敏度和准确度,已广泛运用于食物和药物检测范畴。

高效液相色谱-串联质谱技能的科学、正确运用,使检测人员可以在短时刻内全面检测食物中的有害物质,并测定各种有害物质的含量。

这不只有利于规范食物的生产、加工和流通,也有利于保证人们的食物安全。

2液相色谱-串联质谱技能的运用2.1食物中食物添加剂的检测甜味剂是食物添加剂的一种,因价格低廉、甜度较高,被广泛运用于食物中,用于添加食物的甜度、改进口感。

现在,检测食物添加剂的食物安全检测技能有:气相色谱法、液相色谱法、液相色谱-串联质谱法等。

《粮油检测粮食中玉米赤霉烯酮的测定超高效液相色谱方法》行业标准制定编制说明玉米赤霉烯酮(Zearalenone) 又称F-2毒素,主要由木贼镰刀菌()、尖孢镰刀菌()、禾谷镰刀菌、三线镰刀菌()、茄病镰刀菌()、串珠镰刀菌(Fusarium. moniliforme)等产生。

ZEN是一种生殖系统毒素(雌性激素),有强烈的致畸作用,被国际癌症研究中心归类为3类致癌物,主要污染小麦、大麦、水稻、玉米、小米和燕麦等谷物。

面粉、啤酒等农产品加工品中也常能检测到该毒素的存在。

阿根廷报道新收获玉米的含量在未检出到83 mg/kg之间, 储存玉米的含量在未检出到17 mg/kg之间。

我国小麦和玉米中也经常发生玉米赤霉烯酮的污染,危害消费者健康。

研究表明:我国成人通过玉米制品暴露ZEN 的量超过每日允许限量(TDI),部分儿童通过玉米制品暴露ZEN 的量也超过了TDI。

我国食品安全国家标准《GB2761-2011 食品中真菌毒素限量》中规定谷物及其制品中玉米赤霉烯酮限量为60 μg/kg。

目前报道用于检测玉米赤霉烯酮的分析方法有酶联免疫法、免疫胶体金试纸法、气相色谱质谱联用法、高效液相色谱法、液相色谱质谱联用法、多不对称波形离子迁移谱质谱、间接竞争免疫分辨荧光免疫分析、薄层色谱法等。

薄层色谱法由于操作复杂,目前应用较少;胶体金和酶联免疫方法用于快速筛查;普通液相色谱方法目前应用较多,但分析速度较慢,耗费溶剂较多,成本增加;液质联用仪检测需要高端的质谱仪。

当前急需建立一种更加灵敏、高效、低溶剂量的玉米赤霉烯酮微量快速定量方法。

为了满足当前我国粮食绿色检测、监测定量分析的需要,通过查阅文献,根据范德米特(van Deemeter)方程理论,结合免疫亲和净化手段,基于UPLC分离技术,建立了一种进样量小、分离度高、快速准确、环保的玉米赤霉烯酮定量分析方法。

本标准项目的研究有助于提高粮食样品检测、监测效率,降低成本,保护环境,保障从业人员健康安全。

玉米赤霉烯酮检测方法玉米赤霉烯酮是一种由产自赤霉菌的黄曲霉烯酮合成的毒素。

该毒素在玉米和其他谷物中广泛存在,对人和动物的健康有害。

因此,玉米赤霉烯酮的检测方法至关重要,以保障食品安全和质量。

目前,市场上常用的玉米赤霉烯酮检测方法主要有以下几种:1. 高效液相色谱法(HPLC):该方法是将样品溶解后经过净化处理,然后使用高效液相色谱仪进行分析。

这种方法可以测定不同类型的赤霉烯酮类毒素,但是需要较复杂的样品预处理过程。

2. 气相色谱法(GC):这种方法是将样品中的赤霉烯酮蒸发,然后通过气相色谱进行定量分析。

该方法对于特定类型的赤霉烯酮类毒素的测定较为准确,但需要耗费较多的时间和资源。

3. 免疫分析法:这种方法利用特殊的抗体与赤霉烯酮结合,产生可见的信号,从而测定样品中的赤霉烯酮含量。

这种方法操作简便,结果可即时获得,但是对样品中的干扰物较为敏感。

4. 毛细管电泳法(CE):这种方法利用样品在毛细管中的化学性质差异,通过分离电泳来测定赤霉烯酮的含量。

该方法适用于复杂的样品矩阵,并且可同时测定多种赤霉烯酮。

除了以上主流的检测方法,还有一些新兴的检测技术被应用到玉米赤霉烯酮的检测中:1. 生物传感器:利用生物分子与赤霉烯酮的特异性结合,通过传感器产生的电信号来测定赤霉烯酮含量。

这种方法具有灵敏度高、响应速度快的优势,但是需要对传感器进行特定设计和构建。

2. 分子印迹技术:利用功能单体与赤霉烯酮形成特异的相互作用,构建具有特异性识别能力的分子印迹聚合物。

该方法具有高选择性和较好的再生性,但是制备分子印迹聚合物需要较长的时间和较高的成本。

以上只是介绍了部分常用的玉米赤霉烯酮检测方法,每种方法都有其优缺点和适用范围。

在实际应用中,可以根据实验室条件、检测要求和经济成本等方面考虑选择合适的方法。

同时,需要注意的是,不同国家和地区可能存在不同的食品安全标准和监管要求,因此在检测过程中也需要遵循相应的法规和指南。

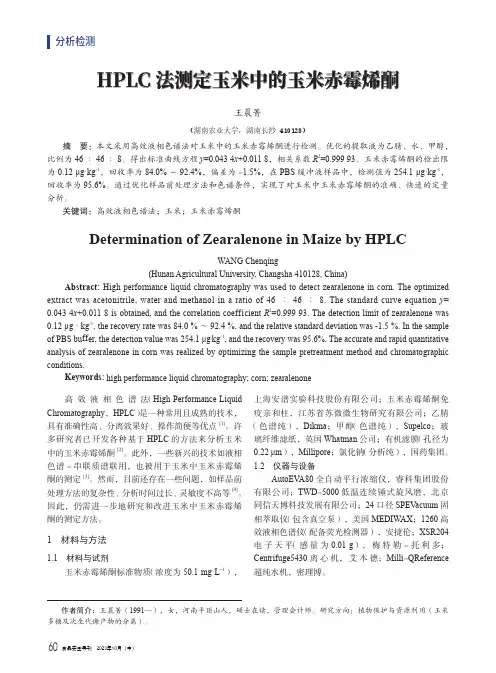

分析检测HPLC法测定玉米中的玉米赤霉烯酮王晨箐(湖南农业大学,湖南长沙 410128)摘 要:本文采用高效液相色谱法对玉米中的玉米赤霉烯酮进行检测。

优化的提取液为乙腈、水、甲醇,比例为46∶46∶8。

得出标准曲线方程y=0.043 4x+0.011 8,相关系数R2=0.999 93。

玉米赤霉烯酮的检出限为0.12 μg·kg-1,回收率为84.0%~92.4%,偏差为-1.5%,在PBS缓冲液样品中,检测值为254.1 μg·kg-1,回收率为95.6%。

通过优化样品前处理方法和色谱条件,实现了对玉米中玉米赤霉烯酮的准确、快速的定量分析。

关键词:高效液相色谱法;玉米;玉米赤霉烯酮Determination of Zearalenone in Maize by HPLCWANG Chenqing(Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)Abstract: High performance liquid chromatography was used to detect zearalenone in corn. The optimized extract was acetonitrile, water and methanol in a ratio of 46∶46∶8. The standard curve equation y= 0.043 4x+0.011 8 is obtained, and the correlation coefficient R2=0.999 93. The detection limit of zearalenone was 0.12 μg · kg-1, the recovery rate was 84.0 %~92.4 %, and the relative standard deviation was -1.5 %. In the sample of PBS bu ff er, the detection value was 254.1 μg·kg-1, and the recovery was 95.6%. The accurate and rapid quantitative analysis of zearalenone in corn was realized by optimizing the sample pretreatment method and chromatographic conditions.Keywords: high performance liquid chromatography; corn; zearalenone高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种常用且成熟的技术,具有准确性高、分离效果好、操作简便等优点[1]。

现代农业研究玉米、燕麦、小米、大米、小麦、大麦等谷物是玉米赤霉烯酮的主要污染对象,有较强的耐热性,还具有可在生殖系统上起作用的雌激素作用,能同时使家禽、实验小鼠及家畜产生激素亢进症。

孕妇食用的食品中若含有玉米赤霉烯酮将会引起畸形、死胎及流产。

用于制作各种面食的面粉中若含有玉米赤霉烯酮,将会对被食用者的中枢神经系统产生中毒症状,如头痛、恶心及神经抑郁等[1]。

目前用于检测该真菌毒素的分析方法有很多,本文采用高效液相色谱法,本文参照GB/T 5009.209-2008,分析了玉米中的玉米赤霉烯酮,得到了令人满意的分析结果。

1实验条件1.1仪器本实验应用的是岛津型号为LC-30A 的超高效液相色谱仪,使用二元高压梯度系统。

详细配置:,CBM-20A 系统控制器,SIL-30AC 自动进样器,Lab-Solutions Ver.5.42SP3色谱工作站,DGU-20A5R 在线脱气机,CTO-30A 柱温箱,LC-30AD 输液泵,RF-20AXS 荧光检测器。

1.2实验分析条件[2],[3]流动相:乙腈+水+甲醇(40+53+7)混合,并脱气;进样体积:2μL;检测波长:Ex=305nm,Em=460nm;流速:1.0mL/min;柱温:40℃;洗脱方式:等度洗脱;色谱柱:Shim-pack XR-ODS II 2.2μm ,75mm L×3.0mmI.D.。

1.3样品制备1.3.1标准溶液配制用乙腈作溶剂将适量准确称取的玉米赤霉烯酮的标准品配制成0.1mg/mL 浓度的标准储备液,并避光放置于4℃的冰箱中保存。

用流动相将玉米赤霉烯酮标准储备液稀释成标准工作溶液,浓度为10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L、200μg/L、500μg/L。

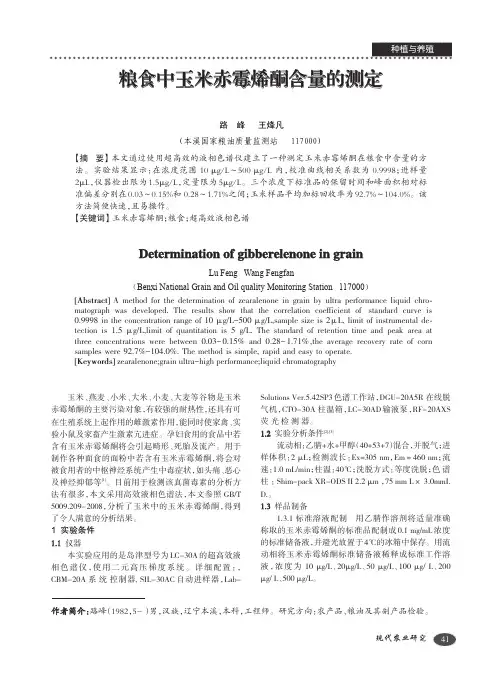

粮食中玉米赤霉烯酮含量的测定(本溪国家粮油质量监测站117000)【摘要】本文通过使用超高效的液相色谱仪建立了一种测定玉米赤霉烯酮在粮食中含量的方法。

高效液相色谱法对玉米中玉米赤霉烯酮的测定尹青岗;王锋;周洪杰;张海伟;谢芳;哈益明【期刊名称】《中国粮油学报》【年(卷),期】2009(024)007【摘要】研究了高效液相色谱法测定玉米中玉米赤霉烯酮的方法.样品借鉴了GB/T 19540-2004中提取玉米赤霉烯酮的方法,通过Oasis HLB净化柱对提取液净化,以agilent extent C18色谱柱为分离柱,乙腈-水(V水:V乙腈=55:45)为流动相进行荧光检测(λex=235 nm,λem=460 nm).玉米赤霉烯酮的质量浓度在12~2 400μ/kg范围内呈良好线性,相关系数为0.9994,对添加高、中、低3个浓度玉米赤霉烯酮的玉米样品进行加标回收试验,平均回收率分别为96.736%、93.839%、86.240%,变异系数在1%~10%之间,最低检测限为10μ/kg.此方法对玉米中玉米赤霉烯酮的检测是可行的,且可给谷物中玉米赤霉烯酮检测方法优化提供参考.【总页数】4页(P138-141)【作者】尹青岗;王锋;周洪杰;张海伟;谢芳;哈益明【作者单位】中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193;西南大学食品科学学院,重庆400716;中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193;中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193;中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193;中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193;中国农业科学院农产品加工研究所,北京100193【正文语种】中文【中图分类】R155.5+2【相关文献】1.单克隆免疫亲和柱-高效液相色谱法测定玉米中的玉米赤霉烯酮 [J], 田苗;林维宣2.分子印迹亲和净化—高效液相色谱法测定玉米中玉米赤霉烯酮 [J], 裴瑞利;柳家鹏;王莹3.高效液相色谱法测定玉米中玉米赤霉烯酮 [J], 罗小虎; 包清彬; 杨潇; 孔凌4.反相高效液相色谱法测定玉米中玉米赤霉烯酮 [J], 康维钧;王玉平;杨福江;谈敦芳;计融5.高效液相色谱法测定小麦、玉米中玉米赤霉烯酮 [J], 叶蔚云;陈永红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

玉米赤霉烯酮液相色谱条件一、引言玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZEN)是由镰刀菌属真菌产生的一种具有雌激素活性的真菌毒素,广泛存在于玉米、小麦、大麦等谷物及其制品中。

它对动物和人类的健康具有潜在危害,因此准确检测食品和饲料中的玉米赤霉烯酮含量至关重要。

液相色谱法(Liquid Chromatography,LC)是目前常用的检测方法之一,而合适的液相色谱条件是确保检测结果准确可靠的关键。

二、仪器与试剂(一)仪器高效液相色谱仪(配备紫外或荧光检测器)、色谱柱(如 C18 柱)、超声波清洗器、离心机、氮吹仪等。

(二)试剂玉米赤霉烯酮标准品、甲醇(色谱纯)、乙腈(色谱纯)、水(超纯水)、磷酸、乙酸等。

三、色谱柱的选择色谱柱是液相色谱分离的核心部件,其性能直接影响分离效果和检测灵敏度。

对于玉米赤霉烯酮的检测,常用的色谱柱为 C18 柱。

C18柱具有良好的稳定性和通用性,能够有效地分离玉米赤霉烯酮及其类似物。

色谱柱的长度、内径和粒径也会对分离效果产生影响。

一般来说,较长的色谱柱可以提供更好的分离度,但会增加分析时间;较小的内径和粒径可以提高柱效,但可能会导致柱压升高。

在实际应用中,需要根据样品的复杂程度和检测要求选择合适的色谱柱参数。

四、流动相的优化(一)有机相的选择甲醇和乙腈是常用的有机相。

甲醇价格相对较低,但乙腈的洗脱能力更强,峰形更好。

在玉米赤霉烯酮的检测中,乙腈通常能获得更理想的分离效果。

(二)水相的调整水相中可以添加适量的酸(如磷酸、乙酸)来调节 pH 值,改善峰形和分离度。

一般将 pH 值控制在 3-5 之间。

(三)梯度洗脱程序为了实现玉米赤霉烯酮与其他杂质的良好分离,通常采用梯度洗脱程序。

例如,初始阶段可以使用较低比例的有机相(如 20%乙腈),然后逐渐增加有机相的比例,最后在高比例有机相(如 80%乙腈)下保持一段时间,以确保玉米赤霉烯酮完全洗脱。

五、检测波长的确定玉米赤霉烯酮在紫外区有一定的吸收,常用的检测波长为 236nm 和274nm。

玉米油中玉米赤霉烯酮标准物质-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述玉米赤霉烯酮是一种存在于玉米和其他谷物中的黄曲霉菌产生的毒素。

它具有强烈的毒性,对人体和动物的健康造成潜在威胁。

由于玉米是世界上最重要的粮食作物之一,玉米油是人们日常生活中常用的调味品之一,其中的玉米赤霉烯酮含量受到广泛关注。

本文将重点讨论玉米油中的玉米赤霉烯酮,包括其来源、危害和风险。

此外,我们还将介绍玉米赤霉烯酮标准物质的重要性以及其在食品安全领域中的应用前景。

通过深入了解玉米赤霉烯酮及其标准物质,我们可以更好地认识和评估玉米油中的潜在风险,为相关行业提供科学依据和技术支持。

着眼于食品安全和人民的健康,我们需要建立可靠的检测方法和标准,以保障人们日常生活中的食品安全问题。

接下来,我们将详细介绍玉米油中玉米赤霉烯酮的相关知识,包括其产生原因、影响因素、检测方法等,以期为解决相关问题提供参考和启示。

同时,我们还将探讨玉米赤霉烯酮标准物质的研究意义以及未来的应用前景。

在研究的过程中,我们应该高度重视玉米赤霉烯酮对人类健康的潜在危害,并主动开展一系列的控制和预防措施,以确保人们在日常生活中能够得到高质量、安全的食品。

这将为保障人类根本权益和社会稳定做出重要贡献。

在本文的结论部分,我们将对整个研究进行总结,并展望玉米赤霉烯酮标准物质的应用前景。

我们希望本文的研究结果能够对相关领域的科学研究和实践产生积极影响,为食品安全和人民的健康问题作出贡献。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构进行展开:第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。

- 在概述部分,将简要介绍有关玉米油中的玉米赤霉烯酮以及其重要性和相关问题。

- 文章结构部分将介绍本文的整体组织架构,包括各个章节的内容安排。

- 目的部分将明确本文的主要目标和意义,阐述本文的研究背景和价值。

第二部分为正文,主要涉及玉米油中的玉米赤霉烯酮、其危害与风险以及玉米赤霉烯酮标准物质的重要性。

高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种常用的分析方法,可以用于饲料中玉米赤霉烯酮的测定。

下面是一个简要的步骤:

样品准备:将饲料样品进行粉碎、均匀混合,取适量样品加入溶剂中进行提取。

提取:使用合适的溶剂对样品进行提取,将玉米赤霉烯酮溶解出来。

净化:对提取液进行净化处理,去除杂质和干扰物质,以获得纯净的玉米赤霉烯酮溶液。

样品注射:将净化后的样品溶液注入高效液相色谱仪中。

色谱条件:选择适当的色谱柱和移动相,设置合适的流速和温度条件,以实现对玉米赤霉烯酮的分离和定量。

检测:使用紫外或荧光检测器进行检测,测量玉米赤霉烯酮的浓度。

数据分析:根据标准曲线或内标法,计算样品中玉米赤霉烯酮的含量。

需要注意的是,具体的方法和步骤可能因实验室条件和设备不同而有所差异。

因此,在进行实际测定之前,建议参考相应的标准方法或专业文献,并在合适的实验室环境下进行操作。

玉米赤霉烯酮最新国家标准玉米赤霉烯酮是一种由镰刀菌属真菌产生的毒素,它主要存在于玉米和其他谷物中,对人体和动物健康造成严重威胁。

因此,制定和实施玉米赤霉烯酮国家标准具有重要意义,可以有效保障食品安全,保护公众健康。

根据最新的国家标准,玉米赤霉烯酮的限量标准得到了明确规定。

在玉米及玉米制品中,玉米赤霉烯酮的限量标准为每公斤不超过5μg。

这一限量标准的制定,充分考虑了玉米和玉米制品的生产加工特点,既能有效控制玉米赤霉烯酮的含量,又不至于对玉米产业造成过大影响。

此外,国家标准还对玉米赤霉烯酮的检测方法进行了详细规定。

采用高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)进行检测,可以确保对玉米赤霉烯酮进行准确、快速的检测。

这一检测方法的确定,为监管部门提供了科学、可靠的手段,保障了玉米及玉米制品中玉米赤霉烯酮的监测工作。

除了限量标准和检测方法外,国家标准还对玉米赤霉烯酮的风险评估和风险管控进行了全面规定。

通过对玉米赤霉烯酮的毒性、暴露途径、暴露水平等方面进行科学评估,可以更好地了解玉米赤霉烯酮对人体健康的影响,为相关部门制定风险管控措施提供科学依据。

总的来看,玉米赤霉烯酮最新国家标准的出台,为玉米及玉米制品的生产、加工、流通和监管提供了明确的指导和依据。

在实际操作中,各级监管部门和生产企业应严格按照国家标准的要求进行生产和监管,确保玉米及玉米制品中玉米赤霉烯酮的含量符合国家标准要求,保障公众健康和食品安全。

在未来,国家标准的修订和完善也将是一个持续的过程,监管部门和科研机构需要不断跟进最新的科学研究成果,及时修订和完善国家标准,以更好地适应玉米赤霉烯酮监管的需要,保障公众健康和食品安全。

综上所述,玉米赤霉烯酮最新国家标准的出台,标志着我国在食品安全领域迈出了重要一步,为玉米赤霉烯酮的监管提供了更加科学、严格的依据,有助于保障公众健康和食品安全。

希望各级监管部门和生产企业能够切实履行监管责任,共同维护食品安全,保障公众健康。