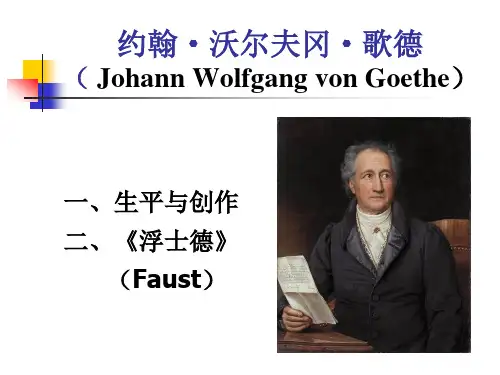

歌德和《浮士德》..

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:42

歌德与《浮士德》《浮士德》是一部关于梦想者和发展者的故事。

早在欧洲中世纪民间就流传有关于浮士德与魔鬼打赌的故事。

在文艺复兴时期马洛曾写有《浮士德博士的悲剧故事》。

尔后的几百年间,各种样式的浮士德故事不断被演绎。

歌德于1770年(21岁)左右开始写作这部诗剧,断断续续写到1831(82岁)年才完成,前后经过了60余年。

而这60余年恰恰是欧洲大动荡、大发展的时期。

歌德开始写作时,他所处的德国还是一个充满了中世纪氛围的沉闷而落后的社会,其间法国发生了震荡世界的资产阶级大革命(1789年),到作品完成时整个欧洲已经进入工业革命的大变动的波涛之中。

悲剧的主人公浮士德从他那孤独、封闭的小书屋开始,从一个人的梦想者式的世界——两个人的(恋爱)的世界——官场生涯——美的精神世界——广阔的改造自然的群体世界,在不断的否定中实现精神的攀升。

贯穿于其中的则是当时欧洲最激荡人心的时代精神——充溢着心智和情感活力的不断突破、发展和创造的精神。

著名的美学家和德国文化研究专家宗白华先生这样评价《浮士德》:“近代人失去希腊文化众人与宇宙的协和,又失去了基督教对上帝虔诚的信仰,人类精神上获得了解放,得到了自由,但也就同时失所依傍,彷徨,摸索,苦闷追求,欲在生活本身的努力中寻得人生的意义与价值,歌德是这时代精神伟大的代表。

他的主著《浮士德》,是人生全部地反映与其他问题的解决(现代哲学家斯宾格勒spengler在他的名著《西土沉沦》中,成近代文化为浮士德文化)。

歌德与其替身浮士德一生生活的内容,就是尽量体验近代人生特殊的精神意义,了解其悲剧而努力,以求解决其问题,指出解决之道。

”《浮士德》除序曲外,共分两部。

第一部的开始就是主人公深夜在书斋中抒发自己的苦闷:按照当时的社会观念,他是一个“成功者”——他已经把哲学、医学、法律、神学都读遍了,人们尊敬地称他为博士、律师、神学家、科学家、教授,他的房间里摆满了书籍和科学仪器。

他应该满足。

但是,浮士德却毫无满足感。

歌德对《浮士德》的多重解读概览•介绍《浮士德》作为歌德最著名的作品之一•探讨歌德对该作品的多重解读,包括文学、哲学、历史等方面•分析不同解读对于作品内涵的影响和理解方式文学解读歌德的《浮士德》是一部具有丰富象征意义和多层次内涵的文学作品。

在文学解读上,可以探讨以下几个方面: 1. 人物形象:分析浮士德和梅菲斯特这两个主要角色的性格特点、发展轨迹及其象征意义。

2. 情节结构:研究小说中的事件安排和情节衔接,突出其戏剧性和艺术表现力。

3. 文学风格:分析歌德在文字运用、叙事手法等方面的特点,如隐喻、比喻、修辞手法等。

哲学解读作为一位思想家和哲学家,歌德在《浮士德》中也融入了自己的哲学观点。

哲学层面的解读可以包括以下几个方面: 1. 自由与命运:分析浮士德追求自由与幸福的过程中所遇到的命运挑战,探讨其对自由意志和宿命论的思考。

2. 人类存在:研究浮士德作为一个普通人类存在的困境和哲学思考,涉及存在主义、人生意义等话题。

3. 道德伦理:考察作品中有关道德选择、良知等问题,并分析歌德对道德观念和道德决策的阐述。

历史背景解读《浮士德》出生于18世纪末的欧洲,作品反映了当时社会、政治、文化等多方面现象。

历史背景解读可以从以下几个角度进行: 1. 文化和风尚:分析18世纪末欧洲文化风尚对作品创作的影响,如启蒙运动、浪漫主义等。

2. 政治与社会变革:探讨法国大革命及其他历史事件对《浮士德》中社会画面描绘和政治暗示带来的影响。

3. 时代意义:理解《浮士德》作为18世纪末至19世纪初文学作品,对于当时社会思潮的表达和对后世文化的影响。

总结通过歌德对《浮士德》的多重解读,我们可以更全面地理解这一作品在文学、哲学和历史层面上的内涵。

从不同角度探讨《浮士德》可以帮助我们深入剖析其中的象征、思想和历史背景,并从中汲取启示以拓宽自己对作品的理解。

歌德与《浮士德》《浮士德》是一部长达一万二千一百一十一行的诗剧,第一部二十五场,不分幕。

第二部分五幕,二十七场。

全剧没有首尾连贯的情节,而是以浮士德思想的发展变化为线索。

剧情梗概如下:魔鬼靡非斯特与上帝打赌,认为人类无法满足的追求终必导致其自身的堕落。

上帝却以为尽管人类在追求中难免会犯错误,但最终能够打到真理。

于是由魔鬼下到人间去诱惑浮士德。

浮士德此时已是一个年过半百的老学者。

他毕生都在孜孜不倦地博览群书,钻研各种学问,以求洞解自然奥秘。

然而至此垂垂暮年,他才恍然悟到这些知识毫无用处,而自己处身其中的书斋实在形同牢狱,使自己与大自然隔离了。

他痛苦得想要自杀,到另一世界去寻求出路。

复活节的钟声唤回了他生的意志,把他引到郊外,在万物欣欣向荣的大自然和自由欢乐的人群中,他深受鼓舞。

回到书斋翻译《圣经》时,竟然与泰初有道的思想发生抵触。

这时,他从效外带回的卷毛犬化为书生出现在面前,浮士德问他的真实身份,他说自己是“作恶造善的力之一体”,其实他就是魔鬼靡非斯特的化身。

魔鬼答应做浮士德的仆人,带他重新开始人生有历程,条件是一旦他感到满足,灵魂便归魔鬼所有。

浮士德与魔鬼订立契约。

魔鬼带浮士德来到魔女之厨,饮下魔汤,使他变成了翩翩少年,恢复了情欲。

随后他们来到一个小镇,浮士德与平民少女玛甘泪发生恋情。

玛甘泪对浮士德一往情深,为了幽会,他无意中给母亲服了过量安眠药,致使老人死去。

她的哥哥瓦伦丁又死在浮士德的剑下。

在慑于社会舆论的重压而新手溺死了与浮士德所生的孩子后,玛甘泪身陷囹圄,被判死刑。

其时浮士德正与魔女欢会,闻讯后赶来营救,但玛甘泪已精神失常,甘愿受刑而无意逃走。

浮士德在悔恨中离去。

上帝宽恕了善良的玛甘泪。

第一部到此结束。

第二部开始,浮士德在美丽的大自然中治愈了心灵的创伤,随魔鬼来到了神圣罗马帝国的皇宫。

其时王朝一片混乱,上层社会荒淫腐败,百姓啼饥号寒,铤而走险。

而浮士德获得皇帝的宠信,以多发行纸币之法缓解了财政危机。

读歌德《浮士德》有感

《浮士德》是德国著名作家歌德的代表作之一,描绘了一个博学多才、狂热追求知识的学者浮士德的故事。

浮士德为了追求无限的知识和满足内心的欲望,与魔鬼缔结契约,最终导致了他的悲剧结局。

通过阅读《浮士德》,我深深感受到了人类对知识、欲望和力量的渴望,以及这种渴望可能带来的危险和后果。

浮士德在追求知识的过程中,不断迷失自我,最终陷入了无尽的痛苦和内心的挣扎。

这部作品让我深刻反思了人类追求权力和知识的悲剧性,以及在追求欲望和满足虚荣心的过程中可能失去自我和真正的幸福。

同时,也启发我要珍惜自己拥有的,谨慎追求自己的目标,保持内心的平衡和快乐。

《浮士德》是一部值得深思和反思的经典作品,带给人们启示和警示。