中医药理论基础病因[1]

- 格式:ppt

- 大小:3.31 MB

- 文档页数:111

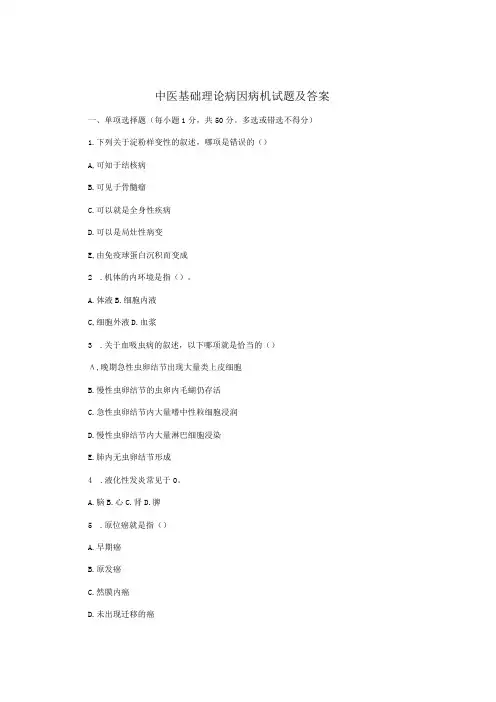

中医基础理论病因病机试题及答案一、单项选择题(每小题1分,共50分。

多选或错选不得分)1.下列关于淀粉样变性的叙述,哪项是错误的()A,可知于结核病B.可见于骨髓瘤C.可以就是全身性疾病D.可以是局灶性病变E,由免疫球蛋白沉积而变成2.机体的内环境是指()。

A.体液B.细胞内液C,细胞外液D.血浆3.关于血吸虫病的叙述,以下哪项就是恰当的()Λ,晚期急性虫卵结节出现大量类上皮细胞B.慢性虫卵结节的虫卵内毛蝴仍存活C.急性虫卵结节内大量嗜中性粒细胞浸润D.慢性虫卵结节内大量淋巴细胞浸染E.肺内无虫卵结节形成4.液化性发炎常见于0。

A.脑B.心C.肾D.脾5.原位癌就是指()A.早期癌B.原发癌C.然膜内癌D.未出现迁移的癌E,未突破基底膜的癌6.以下H2受体拮抗剂中,抑酸促进作用最强大且长久而副作用最少的就是()。

A.西咪替丁B.雷尼替丁C.法莫替丁D.尼扎替丁7.病毒性肝炎时,肝细胞的灶状坏死属于()A.凝固性发炎8.液化性坏死C.干酪样发炎D.固缩性坏死E.坏疽8.甲亢危象的治疗,下列哪组最理想?()A.丙硫氧嗑咤+碘剂+泼尼松8.丙硫氧喀咤+泼尼松C.甲心疏咪哇十泼尼松D.丙硫氧嚅咤+甲磕咪嗖9.以下属营养必需脂肪酸的就是()A.油酸B.亚麻酸C.软脂酸D.硬脂酸E∙十二碳脂肪酸10.有关卢瓦龙县细胞癌的叙述,错误的就是()A.癌细胞形成角化珠B.不好厚腻膀胱和肾盂等处C.组织学上可有不同程度的移行上皮的特点D,呈圆形浸润性生长E.可由乳头状瘤恶变而来11.以下细胞中,再造能力最强的就是()。

A.心肌细胞B.骨细胞C.纤维细胞D.血管内皮细胞12.半抗原是指()A.既有免疫原性,又存有抗原性B.具有抗原性,而没有免疫原性C.具备免疫原性,而没抗原性D.既没有免疫原性,也没有抗原性E∙与蛋白质载体融合后,可以赢得抗原性13.丙酮酸段化酶是哪一个反应中的关键防?()A.磷酸戊糖途径B.糖原制备C.糖原分解D.糖异生14.脂肪酸大量动员时肝内生成的乙酰CoA主要转变为()。

《中医基础理论》讲课稿:内伤病因——七情七情这一概念是指病因而言,规范的表达在病因学里面就叫七情内伤,习称七情。

其他两个含义,那么第一个含义,生理学的意义,七情和五志的关系;最后药物学七情仅作一个了解就可以了,重点掌握病因学的意义。

我们又讲了七情和脏腑气血的关系,回忆我们在讲脏腑学说、中医神志学说,强调五脏皆藏神,是以心为主导,为五脏六腑之大主,生命之主宰。

把脑为元神之腑的功能隶属于五脏,隶属于心之下。

所以我们在这里讲七情的时候,重在讲七情和五脏的关系,而不讲与脑的关系。

那么如何来理解七情和脏腑气血的关系呢?我们前面讲脏象学说和经络学说为人体结构说的理论核心,中医理论的核心,尤其脏象学说是中医结构学的理论。

那么所有的生命现象都是脏腑整体调节的结果。

神也是如此,七情也是如此,是从整体来说的。

那么就将神一分为五,将七情一分为五。

就这个意义讲,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊与某一个脏腑系统相对应。

从气血是神的物质基础,就是生命的物质基础而言的。

这里面的气血应该理解为是生命物质系统的所有物质的代称,不能仅仅理解为气血精津液物质系统中的气和血。

这是从神志活动的物质基础而言的。

前者从哪些脏腑参与这个调节?从生命的活动的表现,从执行神的功能的五脏,而它们必须(有)物质基础,把这两个联系起来理解七情就是情志活动与脏腑气血的关系。

第三个问题,我们讲七情和心神的关系。

上一节我们提到中医的神志学说,心主神明,为五脏六腑之大主,心为主导,又强调五脏皆藏神。

这里已表述了心神和七情的关系。

用神生于五脏,舍于五脏。

七情属于神志活动的一种表现,它们分别生于五脏,五脏皆藏神,靠五脏的功能活动及其所产生的物质基础维持神的正常生理活动。

按照五行分类,这个神产生以后又分别舍于五脏,五脏藏神。

那么心的神和五脏神是什么关系呢?换言之心和七情什么关系呢?是神主导于心,是心神统帅七情。

所以我们得出一结论,情志是心神对体内外环境刺激的不同反应。

心神统帅七情,这就是七情和心神的关系。

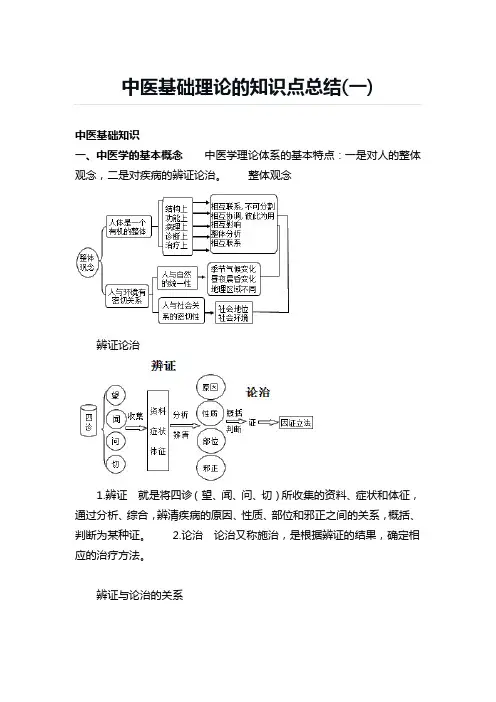

中医基础理论的知识点总结(一)中医基础知识一、中医学的基本概念中医学理论体系的基本特点:一是对人的整体观念,二是对疾病的辨证论治。

整体观念辨证论治1.辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。

2.论治论治又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

辨证与论治的关系二、中医基础理论阴阳五行藏象气血津液经络病因与发病病机防治原则(一)阴阳五行学说 1.阴阳的概念对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

代表着事物相互对立又相互联系的两个方面。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

” 2.阴阳学说的内容3.五行的概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

4.五行生克乘侮五行之间并不是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间的相生和相克联系来探索和阐释事物之间相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。

同时,还以五行之间的相乘和相侮,来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。

5.相生含义:五行中的某一行对另一行具有促进、助长和滋生作用。

规律:6.相克含义:五行中的某一行对另一行具有抑制和制约作用。

规律:7.相乘含义:五行中的某一行对其所胜一行的过度克制。

规律:8.相侮含义:五行中的某一行对其所不胜一行的反向克制,即反克,又称“反侮”。

规律:相克与相乘、相侮的异同:相克——正常、生理相乘、相侮——异常、病理相乘与相侮的不同:相乘与相克次序一致相侮与相克次序相反(二)藏象 1.五脏肝、心、脾、肺、肾。

2.六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑。

3.五脏的主要生理功能4.六腑的主要生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。

胃:主受纳与腐熟水谷。

小肠:受盛化物,泌别清浊。

大肠:接受小肠下传的糟粕,吸收其中多余的水分,使之成大便排出体外。

膀胱:贮尿和排尿。

三焦:有总司人体的气化作用,为水液代谢的通路。

中医基础理论——病因(六淫)1.易于导致干咳少痰,或痰黏难咯, 或喘息胸痛等症的邪气是A.风邪B.寒邪C.暑邪D.湿邪E.燥邪2.易伤人血分,可会聚于局部,腐蚀血肉,发为痈肿疮疡的邪气是A.风B.湿C.寒D.火E.燥答案:E D第十一单元病因病因,即导致疾病发生的原因,又称为致病因素。

如六气异常、疠气传染、七情内伤、饮食失宜、劳逸失度、持重劳伤、跌仆外伤及中毒所伤等,均可导致发病而成为病因。

某些病理产物如痰饮、瘀血,医、药失当及先天因素等,也可成为病因。

《内经》将病因分为阴阳两类,如《素问.调经论》说:“夫邪之生也,或生于阴,或生于阳。

其生于阳者,得之风雨寒暑;其生于阴者,得之饮食居处,阴阳喜怒。

”《内经》还提出了病因的“三部”分类,如《灵枢.百病始生》说: “夫百病之始生也,皆生于风雨寒暑,清湿喜怒。

喜怒不节则伤脏,风雨则伤上,清湿则伤下。

”陈言在《三因方》中将病因分为外所因、内所因和不内外因三类,即六淫邪气侵犯为外所因,七情所伤为内所因,饮食劳倦、跌仆金刃及虫兽所伤等为不内外因。

中医探求病因,主要是以临床表现为依据,通过分析病证的症状、体征来推求病因,为治疗用药提供依据。

这种方法称为“辨症求因”,又称“审症求因”,是中医病因学的主要特点之一。

细目一六淫1.六淫的概念六淫,指风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪。

正常情况下,风、寒、暑、湿、燥、火是自然界六种不同的气候变化,是万物生长变化和人类赖以生存的条件,称为“六气”。

当自然界气候变化异常,超过了人体的适应能力,或人体正气不足,抗病能力下降,不能适应自然界气候变化而导致发病时,六气则成为六淫,又称为“六邪”。

2.六淫的共同致病特点(1)外感性六淫致病,其侵犯途径多从肌表、口鼻而人,或两者同时受邪。

如风寒湿邪易犯人肌表,温热燥邪易自口鼻而入等。

由于六淫邪气均是自外界侵犯人体,故称其为外感致病因素,所致疾病即称为“外感病”。

(2)季节性六淫致病常具有明显的季节性。

中医药学的理论与实践中医药学是中国传统医学的核心学科之一,它涵盖了中医的理论和中药的实践。

中医药学的理论基础包括中医的诊断方法、病因病机理论、辨证施治以及重要的理论体系如阴阳学说、五行学说和经络学说等。

而中医药学的实践则是通过应用中药以及针灸等治疗方法来实现疾病的预防和治疗。

本文将以这两个方面为主进行讨论。

一、中医药学的理论1. 中医的诊断方法中医的诊断方法包括望、闻、问、切四诊法。

通过观察病人的面色、舌苔、脉搏等来判断疾病的发生和变化,这对中医师进行正确的辨证施治非常重要。

2. 病因病机理论中医将疾病的发生看作是人体内环境和外部因素相互作用的结果。

通过中医的病因病机理论,可以了解疾病的发生机制,从而针对病因施治。

3. 辨证施治理论中医辨证施治是根据疾病的病因病机,通过辨别症候,确定疾病的分类并制定相应的治疗方案。

中医的辨证施治理论是中医药学理论体系中的重要组成部分。

4. 阴阳学说中医的阴阳学说是中国古代哲学思想的重要组成部分,也是中医理论的核心之一。

中医认为,人体与自然界和谐相应,阴阳是相互依存、相互制约的。

5. 五行学说中医的五行学说笼统地将人体分为金、木、水、火、土五个相互依存、相互转化的要素。

通过运用五行学说,中医可以判断和预测疾病的发展和变化。

6. 经络学说中医的经络学说认为人体内有经络系统,通过对经络的了解,可以判断病情、辨证施治,进而调整人体的阴阳平衡。

二、中医药学的实践1. 中药的应用中药是中医药学实践的核心内容,通过研究药物的性味归经以及药物之间的配伍规律,中医师可以根据疾病的病因病机制定相应的中药方剂,以达到治疗疾病的目的。

2. 针灸疗法针灸疗法是中医药学中的另一种重要实践方法,通过对特定穴位施加刺激,调动人体的气血运行,以达到治疗疾病的目的。

3. 推拿按摩推拿按摩也是中医药学实践中常用的一种疗法,通过对特定部位的推拿按摩,可以改善气血运行,缓解疼痛,促进身体的康复。

4. 中医养生中医药学的实践不仅仅停留在治疗疾病的层面,还包括了养生保健。

中医基础理论病因本分试题(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第六章病因一、选择题(一)A型题1.明确提出“中医三因学说”的是:A.张仲景B.陶弘景C.陈无择D.巢元方E.刘完素2.在疾病的发展过程中,原因和结果:A.两者互不转化B.两者相互作用C.两者互不关联D.两者对立制约E.两者静止不变3.以下属于病理产物形成的病因是:A.疠气B.六淫C.七情D.瘀血E.劳逸4.易袭阳位,具有升发向上特性的邪气是:A.暑邪B.燥邪C.风邪D.火邪E.寒邪5.下列何气能兼其五气:A.暑B.湿C.寒D.风E.热6.六淫中最易导致疼痛的邪气是:A.寒邪B.火邪C.风邪D.燥邪E.湿邪7.感受寒邪而致的“中寒”是指:A.寒邪伤于肌表B.寒邪入中经脉C.寒邪自内而生D.寒邪直中脏腑E.寒邪侵及血分8.六淫中具有病程长,难以速愈的邪气是:A.寒邪B.火邪C.风邪D.暑邪E.湿邪9.其性趋下的病邪为:A.火邪B.燥邪C.湿邪D.风邪E.以上都不是10.湿邪、寒邪的共同致病特点是:A.损伤阳气B.阻遏气机C.粘腻重浊D.凝滞收引E.易袭阴位11.致病后可出现各种秽浊症状的邪气是:A.风邪B.寒邪C.热(火)邪D.湿邪E.燥邪12.燥邪致病最易损伤人体:A.津液B.气血C.肾精D.肝血E.阳气13.温燥病的发病季节一般是:A.夏末秋初B.近冬深秋C.长夏季节D.冬末春初E.春末夏初14.六淫中最易致肿疡的是:A.风邪B.湿邪C.火邪D.燥邪E.寒邪15.下列哪项不属火邪的致病特点:A.易伤津耗气B.易生风动血C.易扰乱神明D.易致肿疡E.易阻遏气机16.易致肝风内动的是:A.寒邪B.湿邪C.暑邪D.热邪E.风邪17.下列哪一项是火、燥、暑共同的致病特点:A.上炎B.耗气C.伤津D.动血E.生风18.六淫致病,季节性最强的邪气是:A.风邪B.寒邪C.燥邪D.湿邪E.暑邪19.虚邪是指:A.微邪B.较弱的邪气C.瘀血D.贼邪E.致病邪气的通称20.只有外感而无内生的邪气是:A.寒邪B.燥邪C.湿邪D.暑邪E.热邪21.具有升散而又挟湿特性的邪气是:A.湿邪B.燥邪C.热邪D.暑邪E.寒邪22.伤于风者:A.上先受之B.下先受之C.阳先受之D.阴先受之E.外先受之23.异气是指:A.六淫邪气B.异常气候C.情志变化D.气机失常E.乖戾之气24.怒则:A.气缓B.气上C.气下D.气消E.气结25.恐则:A.气消B.气上C.气泄D.气耗E.气下26.劳则:A.气上B.气下C.气收D.气耗E.气缓27.寒则:A.气结B.气缓C.气收D.气泄E.气上28.导致心气涣散,神不守舍,出现精神不集中的原因是:A.恐则气下B.惊则气乱C.怒则气上D.喜则气缓E.悲则气消29.七情太过首先伤及:A.肝气B.脾阳C.肾精D.肺津E.心神30.疠气最主要的致病特点是:A.发病急B.病势重C.症状相似D.传染性强E.老少皆能致病31.《素问·宣明五气篇》提出:久卧伤:A.气B.血C.肉D.精E.筋32.“百病多由痰作祟”是指痰:A.致病广泛B.病势缠绵C.阻滞气机D.阻碍气血E.扰动神明33.痰致病广泛,变化多端的原因是:A.痰可扰乱神明B.痰可化火化风C.痰阻碍气血运行D.痰似风善行数变E.痰可随气升降无处不到34.与痰饮成因关系较小的内脏是:A.脾B.心C.肺D.肾E.三焦35.瘀血形成之后可致疼痛,其特点为:A.胀痛B.掣痛C.隐痛D.灼痛E.刺痛36.瘀血引起出血的特点:A.出血量多B.出血颜色鲜明C.出血量少D.出血伴有血块E.出血色淡质清稀37.结石致痛一般表现为:A.胀痛B.灼痛C.刺痛D.隐痛E.冷痛38.痰饮、瘀血、结石在形成过程中均与下列哪项有关:A.寒凝B.气虚C.气滞D.血热E.湿热39.寄生虫病的发生,除与饮食不洁有关外,还与下列哪项有关:A.寒湿内停B.气血不足C. 恣食厚味D.过度劳累E.湿热内积40.下列哪项不属于寒邪的致病特点:A.寒为阴邪B.寒性黏滞C.寒性收引D.寒性凝滞E.易伤阳气41.下列哪项不属于疠气形成和疫病流行的原因:A.气候反常B.环境污染C.社会因素D.暴饮暴食E.饮食不洁42.下列不属于水湿痰饮致病特点的是:A.致病广泛B.变化多端C.扰乱神明D.局部刺痛E.阻滞气机43.在水湿痰饮四者关系中,哪项是错误的:A.饮之凝聚成痰B.水乃湿聚而成C.水液积聚成饮D.水聚稠浊为饮E.湿乃水液弥散之态44.以下哪项不属瘀血致痛的特点:A.痛处固定B.刺痛C.疼痛喜按D.疼痛拒按E.疼痛夜间加重45.下列不属于瘀血的别名是:A.恶血B.败血C. 衃血D.蓄血E.溢血46.下列哪项不属于蛔虫病的临床表现:A.脐周疼痛B.时发时止C.寐时磨牙D.脘腹剧痛E.皮下结节47.下列哪项与绦虫病的形成与临床表现无关:A.肛门奇痒B.食欲亢进C.形体消瘦D.大便中有白色虫体节片E.食生的或未经煮熟的猪、牛肉48.在钩虫病的形成及临床表现中,哪些是错误的:A.有异食癖B.脐周疼痛C.初起见皮肤瘙痒D.手足皮肤直接接触粪土E.面色萎黄,甚至周身浮肿(二)B型题A.易耗气伤津B.易损伤阳气C.易袭阳位D.易袭阴位E.易阻滞气机1.风邪致病2.暑邪致病3.寒邪致病A.上先受之B.外先受之C.阴受之D.阳受之E.下先受之4.伤于风者5.伤于湿者6.犯贼风虚邪者A.风邪B.湿邪C.暑邪D.燥邪E.火邪7.六淫中致病季节性最强的邪气是:8.为百病之长的邪气是:9.易致疮痈的邪气是:A. 气消B.气结C.气下D.气收E.气耗10.悲则:11.劳则:12.寒则:(三)D型题1.中医探求病因的主要方法是:A. 详细询问发病的经过及有关情况,推断病因B.以临床表现为依据辨证求因C.从一般到个别进行思维演绎D.主要研究六气的变化E.以五行为依据推衍2.广义之火是指:A. 宿食滞留B.具有温煦作用的阳气C.火热之邪D.血运不畅的病理产物E.津液代谢障碍的病理产物3.寒邪、湿邪共同的致病特点是:A. 均为阴邪B.易伤阳气C.耗气伤津D.粘腻重浊E.易袭阴位4.热邪、暑邪皆有的致病特点是:A. 均为阴邪B.均为阳邪C.均可挟湿D.均伤津耗气E.均可致疮痈5.虚邪是指:A. 五邪之一B.较弱的邪气C.微邪D.贼邪E.致病邪气的通称6.过度安逸可致:A. 伤津耗液B.耗损肝血C.全身虚弱D.损伤肾精E.气血运行不畅7.偏嗜饮酒可致:A.损伤心肺B.损伤肝肾C.损伤脾胃D.内生湿热E.气滞血瘀8.过食生冷寒凉之品可致:A. 内生寒湿B.损伤脾胃阳气C.阴虚火旺D.损伤心肺气血E.损伤肝肾精血9.瘀血可致体内癥块,其特点是:A.时聚时散B.柔软喜按C.腹胀喜暖D.位置固定E.质硬拒按10.病因中先天因素是指:A. 婴儿阶段喂养不当B.婴儿阶段体弱多病C.婴儿阶段发育不良D.胎儿早期,其母感受邪气或误用药物E.人未出生前父母体质差,影响胎儿发育11.风性“善行而数变”主要是指:A. 病位游走不定B.风为百病之长C.风有向外的特性D.风有向上的特性E.变幻无常,发病迅速12.六淫中属阴邪的有:A. 寒邪B.火邪C.湿邪D.风邪E.暑邪13.易致人体上部(头面)发病的邪气是:A. 风B.寒C.湿D.燥E.火14.易使人体腠理开泄而汗出的邪气是:A.燥邪B.风邪C.湿邪D.寒邪E.暑邪15.劳神过度则耗伤:A.心血B.肺气C.肝血D.脾气E.肾精(四)X型题1.六淫致病的共同特点是:A.外感性B.季节性C.地域性D.相兼性E.变化性2.易耗伤津液的病邪有:A. 风邪B.燥邪C.暑邪D.火邪E.寒邪3.疠气的致病特点是:A.发病急骤B.病情较重C.症状相似D.传染性强E.易于流行4.饮食不节致病表现为:A. 脾胃损伤B.饮食停滞C.气血衰少D.聚湿成痰E.化生内热5.形成瘀血的原因有:A.气虚B.气滞C.血寒D.血热E.内外伤6.与痰饮形成有关的是:A.外感六淫B.饮食不节C.七情内伤D.三焦水道不利E.肺脾肾功能失常7.目前根据病因发生的途径及形成过程,将病因分为:A.外感病因B.内伤病因C.外伤病因D.其他病因E.病理产物形成的病因8.陈无择将病因分为:A. 内因B.其他病因C.外因D.不内外因E.病理产物形成的病因9.热邪的性质和致病特点是:A. 热性干涩B.热为阳邪C.易扰心神D.易生风动血E.善行数变10.导致发病病程较长的病因有:A.湿邪B.水湿痰饮C.瘀血D.七情内伤E.结石11.疠气又称:A.疫气B.戾气C.异气D.毒气E.乖戾之气12.过劳包括:A.劳力过度B.劳神过度C.房劳过度D.安逸过度E.饮酒过度13.瘀血又称为:A.恶血B.溢血C.败血D. 衃血E.蓄血14.与水湿痰饮形成的相关脏腑是:A.肺B.膀胱C.三焦D.脾E.肾15.结石多发于:A.大肠B.胃C.胆D.膀胱E.肾16.结石的致病特点是:A.多发于五脏B.多发于六腑C.易阻滞气机D.发生绞痛E.损伤脉络17.水湿痰饮、瘀血,结石致病均为:A.导致疼痛B.致病因素C.阻滞气机D.有形病理产物E.致病广泛,病程较长二、填空题代______明确提出“三因学说”。

考研中医综合中医基础理论(病因及发病)模拟试卷1(题后含答案及解析)题型有:1. A1型题 2. B1型题 3. X型题1.七情损伤,首先影响A.精气B.津气C.心神D.运化正确答案:C解析:七情首先影响心神——情志之伤,虽五脏各有所属,然求其所由,则无不从心而发。

知识模块:中医基础理论2.痰饮的致病特点为A.阻滞气血运行B.多发于肝、肾、胆、胃、膀胱等脏腑C.影响血脉运行D.影响新血生成正确答案:A解析:痰饮致病特点为:(1)阻滞气血运行:痰饮阻于经络、脏腑,妨碍气血运行,出现肢体麻木,屈伸不利等症状。

(2)影响水液代谢:主要是影响肺、脾、肾三脏的生理功能。

(3)易于蒙蔽心神:痰蒙心窍或痰火扰神,出现头晕目眩,痴呆癫狂,神昏谵妄。

(4)致病广泛,变幻多端:百病多由痰作祟、怪病多痰,痰饮随气流行全身各处。

并容易兼邪致病,病证繁。

知识模块:中医基础理论3.下列哪项不是瘀血的致病特点A.易于蒙蔽心神B.易于阻滞气机C.影响血脉运行D.病位固定、病证繁多正确答案:A解析:瘀血的致病特点为:(1)易于阻滞气机:血瘀必兼气滞,如外伤出血,局部气机郁滞,而见青紫、肿胀、疼痛等症。

(2)影响血脉运行:如瘀阻心脉出现胸痹心痛;瘀阻脉道,可血逸脉外;阻滞经脉,气血运行不利,可见唇甲青紫,皮肤、舌面瘀斑,脉涩不畅。

(3)影响新血生成:瘀血不去,新血不生,肌肤甲错,毛发不荣。

(4)病位固定、病证繁多。

知识模块:中医基础理论4.下列哪项对燥邪的叙述是不正确的A.凡致病具有干燥、收敛等特性的外邪称为燥邪B.燥邪伤人,多从口鼻而入,首犯肺卫,肺卫失宣,发为外燥病症C.燥为秋季的主气,兼邪不同可分温燥、凉燥。

温燥发于初秋尚有夏末之余热,由燥与热合所致,凉燥发于深秋近冬寒,由燥与寒合所致D.燥邪起病隐缓,病程迁延,反复发作,缠绵难愈正确答案:D解析:D为湿性黏滞病程缠绵的致病特点。

知识模块:中医基础理论5.下列哪项是结石的形成原因A.饮食不当B.情志内伤C.药物服用不当D.以上均是正确答案:D解析:结石形成的原因是:(1)饮食不当:偏食肥甘厚味,内生湿热,蕴结肝胆,久而为胆结行;空腹吃柿子、生枣。