地球和地球仪学习讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:30

《看透天空之谜——地球和地球仪教案》一、教学目标1. 让学生了解地球的基本形状和结构,知道地球是一个不完美的椭球体。

2. 让学生了解地球仪的定义和作用,能够正确使用地球仪。

3. 让学生掌握经纬度的概念,了解经纬度在地球仪上的表示方法。

4. 培养学生对地理学科的兴趣和好奇心,提高学生的地理素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:地球的形状和结构、地球仪的定义和作用、经纬度的概念及表示方法。

2. 教学难点:地球仪的使用方法,经纬度的换算和定位。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考地球的形状和结构。

2. 采用直观演示法,让学生通过地球仪直观地了解地球的形状和经纬度分布。

3. 采用实践操作法,让学生亲自动手操作地球仪,加深对地球仪的理解。

四、教学准备1. 地球仪教具:一个标准地球仪。

2. 教学图片:地球仪图片、地球形状示意图。

3. 教学视频:地球仪使用方法的视频。

4. 练习题:有关地球和地球仪的练习题。

五、教学内容1. 地球的形状和结构讲解地球是一个不完美的椭球体,地球的赤道半径比极半径约长21千米。

通过图片和模型让学生直观地了解地球的形状。

2. 地球仪的定义和作用讲解地球仪是一种模拟地球形状的球体模型,用于表示地理位置、地理特征和地理现象。

介绍地球仪的种类和制作材料,让学生了解地球仪的作用。

3. 经纬度的概念讲解经纬度的定义、划分和表示方法。

经度是连接南北两极的半圆,纬度是垂直于地轴并环绕地球一周的圆圈。

让学生了解经纬度在地球仪上的表示方法。

4. 地球仪的使用方法观看地球仪使用方法的视频,让学生掌握如何正确使用地球仪。

讲解如何找到某个地点的经纬度,如何阅读地球仪上的地图。

5. 经纬度的换算和定位讲解经纬度的换算方法,如何将经纬度数值转换为实际地理位置。

让学生亲自动手操作地球仪,练习经纬度的定位。

六、教学内容6. 经线和纬线的特点讲解经线和纬线的定义、特点和作用。

经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

地球和地球仪教学教案地球和地球仪教学教案(精选10篇)在教学工作者开展教学活动前,就有可能用到教案,借助教案可以恰当地选择和运用教学方法,调动学生学习的积极性。

优秀的教案都具备一些什么特点呢?以下是小编为大家收集的地球和地球仪教学教案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

地球和地球仪教学教案篇1教学目标1.使学生掌握地球的形状、大小及经纬度的划分。

2.学会利用经纬网确定某地的地理位置。

3.通过对地球形态认识过程的学习,使学生了解人类对事情的认识是一个不断发展的过程,培养学生认真学习的态度和探求科学奥秘的志趣。

教学重点地球的形状、大小及经纬度的划分。

教学难点地球上经纬度的划分。

教学方法谈话法和讲授法。

教学媒体教学挂图、地球仪和学生用小型地球仪,自制投影片:地球的形状和大小、经线和经度与东西半球的划分教学过程【引入新课】人类居住和生活在地球上,但是,地球的形状是个什么样的,地球有多大呢?我们今天就来学习这些知识。

第一节地球和地球仪一、地球的形状和大小引导学生阅读课本“读一读”,思考人类对地球的认识经历了几个阶段?举出生活中的实例,来证明地球是一个球体。

学生活动。

【教师指导】随着科学技术的发展,人类对地球的认识愈来愈正确。

特别是通过人造地球卫星的精确测量,发现地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的椭圆形球体。

引导学生观察课本中的“地球的半径和赤道周长”图,计算极半径比赤道半径少多少千米?如果我们将地球缩小到地球仪那么大小,这个差值还有多少?学生活动:经过计算得出,极半径比赤道半径少21米,如果缩小到地球仪那么大小时这个差别几乎就看不出来了。

因为差别很小,通常人们仍将地球看成圆球体。

【板书】1、地球是一个十分接近圆球体的不规则球体运用课本的“地球的半径和赤道周长”图,让学生观察地球的赤道半径、极半径,并计算地球的平均半径,运用地球的赤道半径,计算赤道的周长,它约为4万千米。

2 、赤道半径、极半径、平均半径、赤道周长我们知道了地球的形状和大小,再来观察地球仪,地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定比例缩小而制作的地球的模型。

《地球和地球仪》教案附反思一、教学目标:1. 知识与技能:(1)让学生了解地球的形状、地球仪的构造及作用;(2)培养学生使用地球仪的能力,能简单读取地球仪上的信息。

2. 过程与方法:(1)通过观察地球仪,让学生掌握经纬网的构成及作用;(2)利用地球仪进行实际操作,培养学生解决地理问题的能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对地理学科的兴趣,培养学生热爱地球、保护地球的意识。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)地球的形状及地球仪的构造;(2)地球仪上经纬网的构成及作用;(3)地球仪的使用方法。

2. 教学难点:(1)地球仪上经纬度的划分及读取;(2)地球仪上距离、面积的计算。

三、教学准备:1. 地球仪模型;2. 经纬网图;3. 教学PPT;4. 练习题。

四、教学过程:1. 导入新课:(1)利用PPT展示地球图片,引导学生思考地球的形状;(2)展示地球仪模型,引发学生对地球仪的好奇心。

2. 探究地球的形状:(2)讲解地球仪的构造及作用。

3. 学习经纬网:(1)讲解经纬网的构成及作用;(2)引导学生如何在地球仪上找到某个地点的经纬度。

4. 地球仪的使用:(1)讲解地球仪的使用方法;(2)组织学生进行地球仪操作练习。

5. 课堂小结:五、作业布置:1. 观察地球仪,记录下家里、学校的位置及经纬度;2. 制作简易地球仪,加深对地球仪的认识。

六、教学反思:在本节课中,学生对地球的形状及地球仪的构造有了初步了解,能熟练使用地球仪。

但在经纬度的划分及读取方面,部分学生还存在困难。

在今后的教学中,应加强经纬度知识的教学,提高学生的读图能力。

增加课堂互动,激发学生的学习兴趣。

六、教学拓展:1. 介绍地球仪的历史和发展:向学生介绍地球仪的起源、发展过程以及现代地球仪的特点。

2. 地球仪的应用领域:讲解地球仪在地理学、航海、航空、军事等领域的应用,让学生了解地球仪的重要性。

七、课堂互动:1. 提问环节:让学生回答关于地球仪和经纬网的问题,提高学生的思考能力和知识掌握程度。

一、教案主题:《地球和地球仪》教案附反思二、教学目标:1. 让学生了解地球的基本形状和结构,知道地球仪的定义和作用。

2. 培养学生使用地球仪的能力,提高学生对地理知识的兴趣。

3. 通过地球仪的使用,使学生能够更好地理解和记忆地球上的地理位置、地形等知识。

三、教学重点与难点:重点:地球仪的定义和作用,地球仪的使用方法。

难点:地球仪上的经纬线、国家和地区名称的识别。

四、教学准备:1. 地球仪模型2. 教学PPT3. 地图4. 彩笔、直尺等绘图工具五、教学过程:1. 导入新课教师出示地球仪模型,引导学生观察地球仪的形状和结构,激发学生的学习兴趣。

提问:“同学们,你们知道这是什么吗?它有什么作用呢?”2. 自主学习学生通过阅读教材,了解地球的基本形状和结构,知道地球仪的定义和作用。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

3. 课堂讲解教师结合PPT,详细讲解地球仪的使用方法,如如何识别经纬线、如何查找国家和地区名称等。

引导学生通过观察地球仪,了解地球上的地理位置和地形。

4. 实践操作学生分组进行地球仪操作实践,尝试识别经纬线、国家和地区名称。

教师巡回指导,及时纠正学生的错误。

5. 课堂小结6. 作业布置学生完成PPT上的练习题,进一步巩固所学知识。

7. 教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学过程中的优点和不足,为下一节课的教学做好准备。

六、教学拓展:为了让学生更深入地理解地球和地球仪的知识,可以组织一次户外活动,如校园地形调查或地球仪制作比赛。

通过实践活动,学生可以更好地掌握地球仪的使用方法,并提高地理实践能力。

七、教学评价:本节课的评价主要分为过程性评价和终结性评价两部分。

过程性评价主要关注学生在课堂上的参与程度、动手操作能力和合作意识。

终结性评价则通过课后作业和课堂练习来评估学生对地球仪知识掌握的程度。

八、教学建议:针对不同学生的学习基础,教师在教学过程中应适当调整教学策略,关注学生的个体差异。

对于学习困难的学生,可以适当降低学习难度,给予更多的时间和帮助;对于学习优秀的学生,可以适当增加拓展内容,提高他们的地理素养。

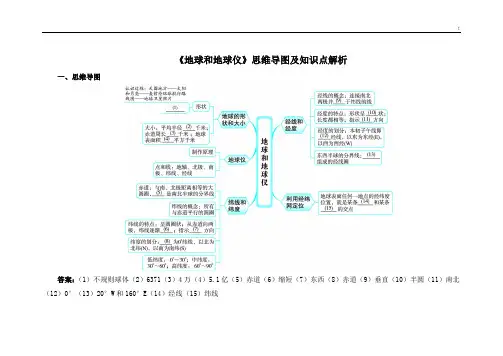

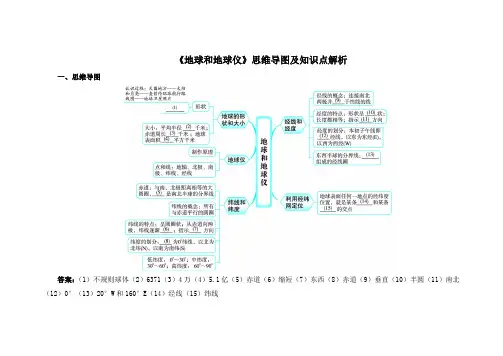

《地球和地球仪》思维导图及知识点解析一、思维导图答案:(1)不规则球体(2)6371(3)4万(4)5.1亿(5)赤道(6)缩短(7)东西(8)赤道(9)垂直(10)半圆(11)南北(12)0°(13)20°W和160°E(14)经线(15)纬线二、知识点解析知识点梳理(基础知识、基本方法、思维拓展)例题解析基础知识点一、地球的形状和大小(1)认识过程人类对地球形状的认识,经历了漫长而艰难的探索过程。

天圆地方我国古代有“天圆如张盖,地方如棋局”的说法太阳和月亮人们根据太阳、月亮的形状,推测地球也是个球体,于是就有了“地球”的概念麦哲伦环球航行路线图1519~1522年,葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队,首次实现了人类环绕地球一周的航行,证实了地球是一个球体地球卫星照片20世纪,人类进入了太空,从太空观察地球,并且从人造卫星上拍摄了地球的照片,确证地球是一个球体(2)地球的大小随着科学的发展,人们利用科学仪器,精确地测量出了地球的大小,下面是一组数据。

【例1】下列可以说明地球的形状为球体的是()。

①人造卫星拍摄的地球照片②远航的船舶逐渐消失在地平线以下③麦哲伦环球航行④环太平洋地带多火山和地震⑤流星现象A.①②③B.②③④C.③④⑤D.②③⑤解析:人造卫星拍摄的地球照片是地球形状的最直观、最有力的证据;远航船舶消失在地平线以下说明地球是一个球体;麦哲伦环球航行也证明了地球是球体。

而火山、地震、流星现象与地球的形状无关。

答案:A谈重点:地球的基本数据可以证明地球的形状地球的赤道半径比极半径长约21千米,可以证明:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

析规律:歌谣记忆地球的基本数据基础知识点二、地球的模型——地球仪(1)地球仪的含义人们仿照地球的形状,按照一定的比例把它缩小,制作了地球的模型,这就是地球仪。

(2)地球仪的作用地球仪,可以方便我们知道地球的面貌,了解地球表面各种地理事物的分布。

一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解地球的基本形状、结构及地球仪的构造;(2)学会使用地球仪查找地理位置、经纬线等信息;(3)能够描述地球的自转和公转现象。

2. 过程与方法:(1)通过观察地球仪,培养学生的空间思维能力;(2)运用地球仪进行实践活动,提高学生的操作技能;(3)学会合作探究,培养学生的问题解决能力。

3. 情感态度价值观:(1)培养学生对地理学科的兴趣和热爱;(2)增强学生的地理国情意识,提高学生的综合素质。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)地球的基本形状、结构及地球仪的构造;(2)地球仪的使用方法及查找地理位置、经纬线等信息;(3)地球的自转和公转现象。

2. 教学难点:(1)地球仪的操作方法;(2)地球自转和公转的原理。

三、教学准备1. 地球仪;2. 地球仪使用说明书;3. PPT课件;4. 教学素材(地图、图片等)。

四、教学过程1. 导入新课(1)教师出示地球仪,引发学生对地球仪的好奇心;(2)学生分享对地球仪的了解,教师总结;(3)提问:地球仪有什么作用?引出本节课主题。

2. 自主学习(1)学生阅读地球仪使用说明书,了解地球仪的基本操作;(2)学生分组讨论,总结地球仪的使用方法。

3. 课堂讲解(1)教师讲解地球的基本形状、结构及地球仪的构造;(2)教师示范地球仪的操作方法,学生跟随操作;(3)教师讲解地球的自转和公转现象,学生演示。

4. 实践活动(1)学生分组进行地球仪操作练习,查找地理位置、经纬线等信息;(2)教师巡回指导,解答学生疑问。

5. 课堂小结教师引导学生总结本节课所学内容,巩固知识点。

五、作业布置1. 制作地球仪模型;2. 绘制地球自转和公转示意图;3. 收集有关地球仪的应用实例,进行分享。

六、教学反思本节课通过地球仪这一工具,使学生了解了地球的基本形状、结构和自转公转现象,提高了学生的地理素养。

在教学过程中,注重培养学生的操作技能和空间思维能力,使学生在实践中掌握知识。

《地球和地球仪》思维导图及知识点解析

一、思维导图

答案:(1)不规则球体(2)6371(3)4万(4)5.1亿(5)赤道(6)缩短(7)东西(8)赤道(9)垂直(10)半圆(11)南北(12)0°(13)20°W和160°E(14)经线(15)纬线

二、知识点解析

下说明地球是一个

麦哲伦环球航行也证明了地球是球体。

谈重点:地球的基本数据可以证明地球的形状

地球的赤道半径比极半径长约21千米,可以证明:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

析规律:歌谣记忆地球的基本数据

的地球仪上,有表示国家的符号和名称。

假想轴。

地轴与地球公转轨道面总是成

由于纬线的长度不相同,在比较两条纬线的长度时,只需要比较二者纬度

置。

解析:图甲中出现的两条纬线都是20°,在这两条纬线中间画一条纬线,该纬线是赤道。

A点在赤道南面的

纬线上,说明A点的纬度是南纬20°。

图中同样出现了两。

半球判断

经度数值小于20°,位于东半球;南纬位于南半球

有的经纬网不是用直线来表示,而是用圆弧的形式来表示。

如下图:

①图形辨认:在这种地图上,经线是用直线表示,都经过中间的极点。

而(1)写出A、B、C、D各点的经纬度:

A________,B________,C________,D________

0°经线,按照自转的方向画箭头,0°经线以东是东。

七年级地球和地球仪知识点在七年级地理学科中,学生将学习关于地球和地球仪的相关知识点。

本文将为您详细介绍这些知识点。

1. 地球的形状与大小地球是一个近似于椭球体的球体,它的直径约为1.2万公里。

由于地球自身旋转和公转的影响,我们有白昼和黑夜交替,以及四季交替的现象。

2. 地球的运动地球绕着太阳公转,每365天绕一圈,这就是一年。

而地球同时也自转,每24小时自转一周,这就形成了一天。

地球的自转和公转使得地球上产生了时间和季节的变化。

3. 地球的构成地球主要由内核、外核、下地幔、上地幔、地壳和岩石圈等组成。

这些层次具有不同的密度、成分、温度和压力,它们之间的物理和地球化学反应导致了地球自身的特点和现象。

4. 地球的气候地球的气候由许多因素影响,包括太阳辐射、大气中的蒸发和降水、海洋和陆地的温度、风向等。

不同地区的天气和气候状况有着显著的差别,需要用不同的测量和预测方法。

5. 地球仪的使用地球仪是一种用来表示地球表面的工具。

通过地球仪,可以了解到地球的地形、海洋、气候、国界、陆地等信息。

使用地球仪时需要了解地图的标度、方向、比例尺等基本概念。

6. 经纬度及其表示方法经度和纬度是用来表示地球上位置的度量单位。

经度是指从本初子午线到某一点的弧长,分为东经和西经。

纬度是指从赤道到某一点的弧长,分为北纬和南纬。

经度和纬度的表示通常是采用度数的形式。

7. 坐标系及其应用坐标系一般用来表示在地球表面的特定位置。

常用的坐标系包括笛卡尔坐标系和极坐标系。

在使用坐标系时,需要先确定坐标系的原点和坐标轴,然后通过坐标值来确定相应的位置。

总结:以上就是七年级地理学科中关于地球及地球仪的知识点。

了解这些知识将有助于学生更好地理解地球的结构、运动规律和特点,并且可以通过地球仪来更好地观察和研究地球。

地球仪幼儿园讲解一、地球仪的外观1. 球体形状- 看这个地球仪,它是一个圆圆的球,就像我们玩的皮球一样。

不过这个球可特别啦,它代表着我们生活的地球呢。

2. 支架- 地球仪下面有个支架,这个支架就像小桌子的腿一样,把地球仪稳稳地撑起来,这样我们就能看清楚地球仪上的东西啦。

二、地球仪上的颜色1. 蓝色部分- 快看看地球仪上大片大片的蓝色。

这些蓝色的地方呀,是海洋。

海洋可大啦,比我们看到的操场、公园都要大好多好多倍呢。

世界上有很多不同的海洋,像太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。

2. 绿色和棕色部分- 那些绿色和棕色的地方呢,是陆地。

绿色的地方往往有很多树呀、草呀,就像我们看到的小森林和草地。

棕色的部分有些是高山,有些是沙漠。

高山很高很高,就像大巨人一样站在陆地上;沙漠里有很多沙子,走在上面就像走在软软的棉花糖上,不过可不能吃哦。

三、地球仪上的线条1. 经线- 地球仪上有一些竖着的线,这些线叫经线。

经线就像切西瓜一样,把地球仪从北极到南极切成了一块一块的。

2. 纬线- 还有横着的线,这些线是纬线。

纬线就像给地球仪系了好多条腰带一样。

其中最中间的一条纬线叫赤道,赤道的两边温度可不一样呢。

赤道附近的地方比较热,就像夏天一直都在那里,有很多热带的水果,像香蕉、芒果。

四、地球仪上的国家和城市1. 国家- 地球仪上有好多不同形状的小块,这些小块就是不同的国家。

每个国家都有自己的名字,像我们中国是一个很大很大的国家,在地球仪上也能找到它呢。

不同的国家有不同的语言、文化和好玩的东西。

2. 城市- 在每个国家里还有很多城市。

城市就像我们住的小镇一样,不过要大很多很多。

比如说中国的北京,那是我们国家的首都,在地球仪上也能找到它的位置哦。

《地球和地球仪》教案附反思1.1 设计意图:通过引入地球和地球仪的概念,激发学生的兴趣,引发他们对地球和地球仪的思考。

1.1.1 利用图片展示地球和地球仪的图像,让学生初步了解地球和地球仪的外观。

1.1.2 提出问题,引导学生思考地球和地球仪的关系,激发学生的学习兴趣。

1.1.3 简介地球和地球仪的概念,为学生学习地球和地球仪的知识打下基础。

二、知识点讲解2.1 地球仪的构造和制作原理2.1.1 地球仪的构造:地球仪由地球模型、支架、底座等组成。

2.1.2 地球仪的制作原理:地球仪是根据地球的形状制作的,通过缩小地球的尺寸,将地球上的地理特征呈现在地球仪上。

2.1.3 地球仪的分类:地球仪可以根据制作材料、尺寸、用途等不同特点进行分类。

2.2 地球仪的使用方法2.2.1 放置地球仪:将地球仪放置在平稳的桌面上,调整支架和底座,使地球仪保持平衡。

2.2.2 观察地球仪:从不同的角度观察地球仪,了解地球上的地理特征,如山脉、河流、国家等。

2.2.3 查找地理位置:使用地球仪上的经纬度网格和地图索引,查找地球上的具体地理位置。

2.3 地球仪的应用领域2.3.1 教育领域:地球仪是地理教学中常用的教具,可以帮助学生了解地球的形状和地理特征。

2.3.2 科研领域:地球仪可以用于科学研究,如气候研究、地质研究等。

2.3.3 日常生活:地球仪也可以作为家居装饰品,增加居室的文化氛围。

三、教学内容3.1 地球仪的构造和制作原理3.1.1 地球仪的构造:介绍地球仪的各个组成部分,如地球模型、支架、底座等。

3.1.2 地球仪的制作原理:讲解地球仪的制作过程,以及如何将地球上的地理特征呈现在地球仪上。

3.1.3 地球仪的分类:介绍不同类型的地球仪,以及它们的特点和用途。

3.2 地球仪的使用方法3.2.1 放置地球仪:讲解如何正确放置地球仪,以保持其平衡。

3.2.2 观察地球仪:引导学生从不同角度观察地球仪,了解地球上的地理特征。

初一地理上册《地球和地球仪》教案三篇教学目标:1.使学生了解地球的形状及大小;理解地球仪,并能识别经线、纬线、本初子午线和赤道;了解经线、纬线的特点;掌握使用经纬网确定地球上某点位置的方法。

2.通过学生了解人类探索地球形状的艰难历程,培养学生的科学思维水平及培养勇于探索、深入钻研的精神,形成准确的辩证唯物主义世界观。

教学重点:地球的形状理解及用数据表示地球的大小;经纬线的意义及特点。

教学难点:经纬线的含义;经纬度的概念;使用经纬同确定地理位置。

教学准备:地球仪、东西半球分布图、南北半球分布图等教学课时: 3课时教学过程:第一节地球和地球仪第一课时创设情境,引入新课:讲述:同学们,我们生活在地球上,很多同学以前或现在都会提到这些问题:地球是什么样的?地球有多大?人们怎么理解这个地球的?这节课我们一起去探讨这些问题,共同去探索地球。

板书:第一节地球和地球仪提问:同学们,你们知道地球是什么形状的吗?学生回答:圆形、椭圆形……补充说明:我们大家都知道地球是一个球体,怎么知道的呢?我们居住在地球上,无法看到地球的整体面貌,在古代,人们对地球的形状和大小是一个难解之谜。

一、理解地球的形状和大小活动:将课本上四幅图用挂图按照顺序展示出来,学生讨论完后,请代表上台边指示图片边讲述。

图1:“天圆地方”图2:“盖天说”图3:麦哲伦环球航行路线图图4:地球卫星照片请学生讲述第一幅图:“天圆地方”补充小结:在古代,人们认为整个大地是平的,天空就像倒扣在大地上的一口巨大的锅,你同意这种说法吗?为什么?(学生回答)总结:同学们都非常聪明,不像古代人一样完全凭借直观的理解世界.简单地理解天空是圆的,大地是平的。

随着人们活动范围的扩大,人们逐渐发现大地并不是那样平坦。

比如:①海边远方驶过来的航船,先看见船桅,后见船身;②月食时,地球的影子边缘总是弧形的。

请学生讲述第二幅图:“盖天说”引导提问:对于这样的说法,同学们能否提出质疑?(学生活动)总结:从海边看帆船到发生月食看到地球影子,人们对地球形状产生了极大的兴趣,并提出了地球可能是球体的假想。