第六课 弘扬法治精神建设法治国家 教案

- 格式:pdf

- 大小:250.24 KB

- 文档页数:36

第六课弘扬法治精神,建设法治国家一、努力做遵纪守法的好公民一、教学目标1.认知(1)了解法律的特点、法律的基本作用和意义(2)理解法律与纪律的关系2.情感态度观念通过学习,培养学生遵守纪律,遵守法律的意识,树立懂得自爱、勇于自省、善于自控的生活态度和价值观3.运用要求能够理解法律与纪律的关系,理解法律是怎样伴随我们成长,树立遵纪守法的意识,养成遵纪守法的好习惯二、教材分析1.教学重点增强遵纪守法的意识中职学生的人生观、世界观尚未形成,判断是非的能力较差,自我控制力不强,他们往往对来自身边的不良诱惑难以抵制,以致带来一些不良后果,影响其自身的发展,既要让学生认识违反法律、纪律的危害,又要注意方法上的指导,而遵纪守法教育的最终成果将落实在学生的实践行为方面,增强遵纪守法的意识,把树立和弘扬“以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻”的客观要求内化为青年学生的自觉行动,抵制来自身边的不良诱惑,实现教学目标。

因此,增强遵纪守法的意识为本课重点。

2.教学难点(见教学重点)3.结构线索本课时从属于第三单元“弘扬法治精神,当好国家公民”的第六课“弘扬法治精神,建设法治国家”。

本课时主题“努力做遵纪守法的好公民”授课主要使用与学生生活联系紧密的案例和情景体验,通过讲述、思考和讨论使学生了解法律的特点、法律与纪律的关系,理解法律、纪律的作用以及违反法律、纪律的危害,增强遵纪守法意识,努力做遵纪守法的好公民。

三、学情分析中职生求知欲强,对自己生活的周边世界充满好奇,但他们的世界观、人生观尚未形成,生活经验缺乏,难以准确把握社会生活环境的复杂性,分辨是非善恶、判断是非的能力较差,自我控制力不强,因此,很容易被不良诱惑迷惑,出现一些不良行为和严重不良行为,以致走上违法犯罪的道路。

中职生处在人格成长的关键时期,他们的法制观念和意识直接影响他们的以后的成长。

加强法制教育,树立遵纪守法的意识,培养遵纪守法的好习惯尤为重要。

四、教学方法案例教学法、讲授法、情境教学法、行为导向法、讨论法等。

第六课弘扬法治精神,建设法治国家成都市西河职业中学校第一课时:维护社会主义法制尊严一、教学目标1.认知理解依法治国的基本要求。

2.情感拥护依法治国的方略,增强法治意识、崇尚民主、公正、平等。

3.运用维护社会主义法制尊严履行维法公民职责,依法维护自己的权益。

二、教材分析1.教学重点自觉维护社会主义法制的尊严2.教学难点依法治国的基本要求四、教学方法启发式教学法、讲解法、讨论法、案例教学法等。

五、教学过程情景导入1.在我国,中共十一届三中全会公报把“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”作为社会主义法治四个不可缺一的要素。

2.路易十四是法国国王(1643~1715年在位),1638年生于法国圣日耳曼昂莱,5岁即位,亲政后采取了强化中央集权的措施,巩固专制统治,宣称“朕即国家”,集政治、经济、军事、宗教大权于一身。

他把法国绝对君主制度推到顶峰,在他统治后期,国库空虚,起义频繁,从此法国封建专制制度开始走向衰落。

“朕即国家”意味着国王的意志就是国家的意志,就是国家的法律,这是人治的典型表现。

教师充分利用材料中包含的法治与人治的元素,根据材料设计富有启发性的问题以此导入新课。

〈设置问题〉结合上述材料,谈谈你对法治与人治根本的认识,哪种治国方略更好呢?如何才能做到依法治国呢?一、依法治国的基本要求(板书)依法治国,建设社会主义法制国家必须做到时:1、要坚持科学立法、民主立法,完善中国特色社会主义法律体系。

活动探究(相关链接)的自学思考我国的法律体系是否完善?(网络犯罪法律体系的完善、环境保护法律体系的完善、食品安全法、安全生产法等)学生举例说明上述相关法律已完善的地方和有待完善的地方。

2、提高党依法执政的水平。

材料分析:<民告官胜诉的案例>体现依法执政的水平,参考案例附后。

结合材料谈一谈你对依法执政水平的看法。

3、转变政府职能,推进依法行政,建设社会主义法治政府。

4、推进司法改革,完善司法制度,确保司法公正。

第六课-弘扬法治精神,建设法治国家2、维护社会主义法制尊严第一篇:第六课-弘扬法治精神,建设法治国家2、维护社会主义法制尊严第六课弘扬法治精神,建设法治国家二、维护社会主义法制尊严教学目标1.认知1)了解依法治国的基本要求;2)了解社会主义法治理念的内容;3)理解法律面前人人平等的含义;4)理解维护社会主义法律权威的意义; 2.情感态度观念遵纪守法,崇尚法治;树立法律面前人人平等的观念;增强法律意识,自觉维护法律尊严。

3.运用在日常生活中自觉维护社会主义法律权威。

教材分析1.教学重点 1)什么是依法治国法治与人治是两种不同的治理国家方式。

第九届全国人民代表大会第二次会议通过的宪法修正案正式把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来。

那么,什么是依法治国?依法治国有哪些基本要求?只有了解和学习了这些基本知识,才能进一步理解社会主义法治理念的内容,才能理解法律面前人人平等的重要性。

2)怎样理解法律面前人人平等坚持法律面前人人平等,可以为公民基本权利的实现奠定基础,可以为公民同特权现象作斗争提供法律武器,可以充分体现社会主义制度的优越性,对于建设社会主义法治国家具有很重要的意义。

法律面前人人平等不但指公民在守法上一律平等,而且包括公民在适用法律上一律平等。

充分理解法律面前人人平等才能更自觉维护社会主义法律权威。

2.教学难点依法治国的基本要求“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”。

怎样依法治国?教材给出了六条基本要求。

从立法、执法、监督等方面指出了依法治国的途径。

对于中职生来说这些要求抽象性、理论性强,难于理解。

帮助学生建立起关于“依法治国”的感性认识存在一定难度。

突破此难点的方法是让学生成为学习的主体,在理解的基础上让学生举一些具体事例,教师引导学生分析、比较、总结,从而理解依法治国的基本要求。

3.结构线索教材从宪法修正案确定“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”为国家根本治国方略入手,指出了什么是依法治国,依法治国有哪些基本要求。

《弘扬法治精神,建设法治国家》说课稿尊敬的各位老师、各位评委:大家好!我今天说课的课题是《弘扬法治精神,建设法治国家》,下面我从教材、学情、教法和学法、教学准备、教学过程、教学反思六个方面说说这堂课的设计:一、说教材:1.教材的版本、地位及作用:《弘扬法治精神,建设法治国家》是人民教育出版社2009年6月出版的《职业道德与法律》这本教材第三单元《弘扬法治精神,当好国家公民》的第六课。

自本单元起,教材开始重点讲法律常识。

法治教育,是公民教育的重点,因此,本单元在全书中具有重要地位,并有统领后两单元的作用,在法治教育中具有核心地位。

《弘扬法治精神,建设法治国家》从规则讲起,着力对学生进行纪律教育,有很强的针对性。

因为中职学校学生素质不齐,一些学生没有养成良好的遵守纪律的习惯,违纪现象时有发生,所以对学生进行遵守纪律的教育很有必要。

然后再由规则引出建设法治国家以及依法治国的要求等法律问题,符合学生的认知规律。

所以说,本课内容的学习对生活在现代社会、法治国家、离开法律寸步难行的中职学生来说,是非常有必要的。

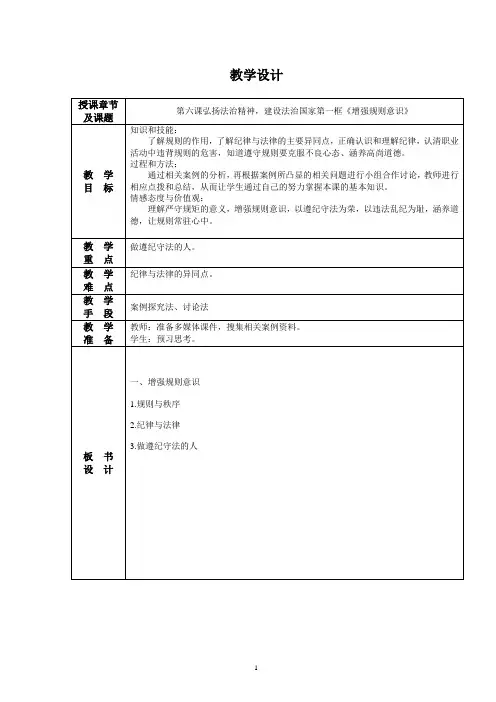

2.教学目标知识和技能:了解规则的作用,纪律与法律的异同点,正确认识和理解纪律,认清职业活动中违背规则的危害;理解依法治国的内涵和基本要求,懂得法治与德治要结合起来,掌握社会主义法治理念的内涵。

过程和方法:通过相关案例的分析,再根据案例所凸显的相关问题进行小组合作讨论,教师进行相应点拨和总结,从而让学生通过自己的努力掌握了本课的基本知识。

情感态度与价值观:增强规则意识,以遵纪守法为荣,以违法乱纪为耻,涵养道德,让规则常驻心中;自觉维护社会主义法制的统一、尊严和权威,增强民主法治、平等观念,拥护国家的依法治国方略。

3.教学重点、难点本课重在培养学生遵纪守法的意识,理解依法治国的内涵,从而能以自己的实际行动来维护社会主义法制的尊严。

因此,我把本课的重点定为:①做遵纪守法的人②依法治国的基本要求;难点定为:①纪律与法律的主要异同点②树立社会主义法治理念。

第六课弘扬法治精神,建设法治国家二、维护社会主义法制尊严一、教学目标1.认知1)了解依法治国的基本要求;2)了解社会主义法治理念的内容;3)理解法律面前人人平等的含义;4)理解维护社会主义法律权威的意义;2.情感态度观念遵纪守法,崇尚法治;树立法律面前人人平等的观念;增强法律意识,自觉维护法律尊严。

3.运用在日常生活中自觉维护社会主义法律权威。

二、教材分析1.教学重点1)什么是依法治国法治与人治是两种不同的治理国家方式。

第九届全国人民代表大会第二次会议通过的宪法修正案正式把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来。

那么,什么是依法治国?依法治国有哪些基本要求?只有了解和学习了这些基本知识,才能进一步理解社会主义法治理念的内容,才能理解法律面前人人平等的重要性。

2)怎样理解法律面前人人平等坚持法律面前人人平等,可以为公民基本权利的实现奠定基础,可以为公民同特权现象作斗争提供法律武器,可以充分体现社会主义制度的优越性,对于建设社会主义法治国家具有很重要的意义。

法律面前人人平等不但指公民在守法上一律平等,而且包括公民在适用法律上一律平等。

充分理解法律面前人人平等才能更自觉维护社会主义法律权威。

2.教学难点依法治国的基本要求“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”。

怎样依法治国?教材给出了六条基本要求。

从立法、执法、监督等方面指出了依法治国的途径。

对于中职生来说这些要求抽象性、理论性强,难于理解。

帮助学生建立起关于“依法治国”的感性认识存在一定难度。

突破此难点的方法是让学生成为学习的主体,在理解的基础上让学生举一些具体事例,教师引导学生分析、比较、总结,从而理解依法治国的基本要求。

3.结构线索教材从宪法修正案确定“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”为国家根本治国方略入手,指出了什么是依法治国,依法治国有哪些基本要求。

有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,是实行依法治国,建设社会主义法治国家的基本要求。

课题:第六课弘扬法治精神,建设法治国家第一课时:增强责任意识课型:新课授课教师:亓丽课时:1课时时间:班级:学生姓名:组别:【学习目标】了解社会生活离不开规则,了解法律与纪律的关系,理解法律、纪律的作用以及违反法律、纪律的危害,增强遵纪守法意识。

【重点】法律、纪律的作用【难点】违反法律、纪律的危害,增强遵纪守法意识【知识链接】我国的法律有哪些【学习方法】自主学习合作学习探究学习【学习过程】自主学习合作探究播放歌曲:《三大纪律,八项注意》。

引导学生思考:大家听过这首歌吗?有没有留意歌词的内容?学生活动:学生积极思考,作出各种回答。

教师小结:“三大纪律,八项注意”,是毛泽东等老一辈无产阶级革命家、军事家在第二次国内革命战争时期为中国工农红军制订的纪律,曾经是红军以及后来的八路军、新四军、人民解放军政治工作的重要内容,是我军保持战斗力的重要因素。

它对于加强军队建设,密切军民关系,增强官兵团结,夺取革命战争的胜利,起到了重大作用。

后被谱写为歌曲,广为传唱。

军队有严明的纪律,那家庭、国家呢?是否也有自己的规则和纪律呢?探究活动一活动一:画一画学生活动:两位学生到黑板前,一位徒手、另一位借助尺子和圆规画一个正方形和一个圆形。

引导学生思考:观察比较他们的画有什么不同?学生活动:学生积极回答问题,第一位同学画得不是很好,因为他是徒手画的;第二位同学画得要好些,因为他借助了尺子和圆规。

引导学生思考:这种差异用中国的哪句古训可以说明呢?教师点拨:无规矩不成方圆引导学生思考:请大家仔细观察教材第64页的镜头一、镜头二及漫画,并讨论:(1)缰绳在驭马中起什么作用?(2)课堂纪律在保证教学效果上起什么作用?小结:镜头一的缰绳可以帮助骑手控制千里马的奔跑方向,让他顺利到达终点;镜头二的课堂纪律是维持课堂秩序,是保证老师正常“教”与学生正常“学”的重要保证,从而获得优良的教学效果。

这两个镜头说明要做好某件事情,要完成某项任务,要达到某个目的,必须要有一定的规则与秩序。