中国民间艺术赏析(三)皮影、雕塑

- 格式:ppt

- 大小:26.73 MB

- 文档页数:25

中国传统文化瑰宝之——皮影戏中国皮影戏历史悠久,相传起源于汉朝(公元前200年),兴盛于隋唐,到公元十世纪宋朝进入极盛时代,著名的《清明上河图》上已有多处皮影戏演出情景。

十三世纪传入西方。

据考证,陕西关中地区为皮影发祥地,至今仍在民间流传。

“皮影戏”历经两千多年的历史,现在依然流行于陕西一带,透过薄薄的一层白布让我们领略了中华悠久的历史文化传统。

皮影,又称“灯影戏”或者“影戏”,是广泛流传于中国民间的一种古老独特的民间戏曲艺术。

其内容和艺术效果通过灯光、幕布、唱腔以及演员手中操纵的影人表演表现出来。

所用的皮影人和皮影场景既是表演的道具,又是具有浓郁地方色彩的民间美术作品。

皮影戏最早起源于哪里,有各种不同说法,起源时间也有争论,一般说法是起源于汉朝,《汉书.外戚传》记载“李夫人少而蚤卒……上(汉武帝)思念李夫人不已。

方士齐人少翁能致其神,乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,而令上居他帐,遥望见好女如李夫人之貌,还幄坐而步,又不得就视,上愈益相思悲感。

为作诗词:"是邪,非邪。

立而望之,偏,何姗姗其来迟。

”“令乐府诸音家弦歌之……”(汉武帝刘彻)。

设帐幕、夜张灯烛,让汉武帝另坐他幕观看影子,已构成影戏雏形。

元代皮影戏随军传到了南亚,如波斯历史学者瑞士德·安定(Rashid Oddin,约1248—1318)曾说:"当中国成吉思汗的儿子在位的时候,曾有演员来到波斯,能在幕后表演特别的戏曲,内容多为国家的故事……"。

此当是影戏无疑。

此时不但在波斯,阿拉伯半岛受影响最大的是土耳其。

公元十七世纪,明万历年间传到土耳其后吸收其演出形式,发展为本国的影戏,同时还创造了本国很多不同性格的人物,最有名的是“卡拉格兹和哈吉瓦特”。

土耳其人很喜欢“卡拉格兹”这个人物,因此,在土耳其皮影戏还有“卡拉格兹”的别称。

现在在安卡拉等大城市里有时还举行皮影戏周专门演出。

十八世纪中叶影戏传到欧洲各国。

中国三大皮影戏的艺术特色皮影戏是我国一种民间艺术形式。

甘肃的陇东皮影主要分布于平凉、庆阳各县,较为集中的为东临陕西、宁夏的三角地带。

陇东皮影戏太约在明清时就巳经十分流行,皮影造型俊俏大方,外轮廓挺拔概括;携刻精细流畅,重视图案的装饰效果;着色对比强烈,活泼明快;影人肢体部分之间的组合、分解合理,因而表演十分灵活,充分体现了粗中有细、豪放有致的艺术风格。

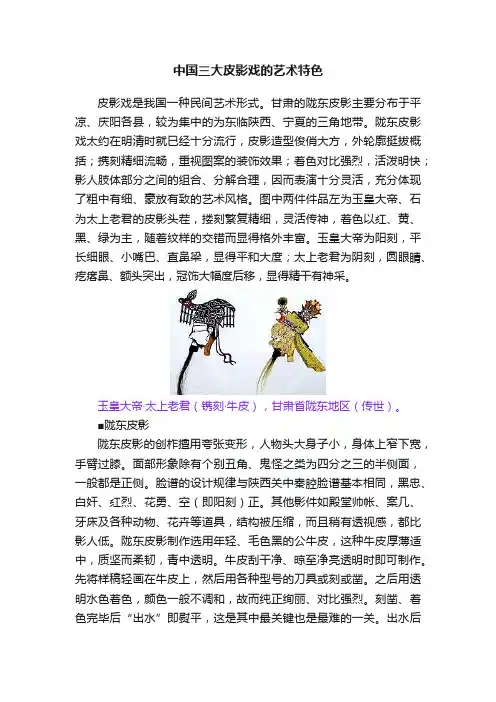

图中两件件品左为玉皇大帝、石为太上老君的皮影头茬,搂刻繁复精细,灵活传神,着色以红、黄、黑、绿为主,随着纹样的交错而显得格外丰富。

玉皇大帝为阳刻,平长细眼、小嘴巴、直鼻梁,显得平和大度;太上老君为阴刻,圆眼睛、疙瘩鼻、额头突出,冠饰大幅度后移,显得精干有神采。

玉皇大帝·太上老君(镌刻·牛皮),甘肃省陇东地区(传世)。

■陇东皮影陇东皮影的创柞擅用夸张变形,人物头大身子小,身体上窄下宽,手臂过膝。

面部形象除有个别丑角、鬼怪之类为四分之三的半侧面,一般都是正侧。

脸谱的设计规律与陕西关中秦腔脸谱基本相同,黑忠、白奸、红烈、花勇、空(即阳刻)正。

其他影件如殿堂帅帐、案几、牙床及各种动物、花卉等道具,结构被压缩,而且稍有透视感,都比影人低。

陇东皮影制作选用年轻、毛色黑的公牛皮,这种牛皮厚薄适中,质坚而柔韧,青中透明。

牛皮刮干净、晾至净亮透明时即可制作。

先将样稿轻画在牛皮上,然后用各种型号的刀具或刻或凿。

之后用透明水色着色,颜色一般不调和,故而纯正绚丽、对比强烈。

刻凿、着色完毕后“出水”即熨平,这是其中最关键也是最难的一关。

出水后再晾干,装订组合即可上台表演。

皮影戏注重的还是表演效果,因为影戏人物各部位可以活动,再加上高亢、抑扬的唱腔,使得它具有浓烈的地方特色及民间乡土气息。

陇东皮影戏剧目繁多,图中罗通扫北为隋唐演义故事,人物、道具镌刻细致工巧,想来表演时的动作、情节定引人入胜。

罗通扫北(牛皮·镌刻),甘肃省(传世)。

■陕西皮影陕西皮影保留着民间说书的种种痕迹,它是近代陕西多种地方戏曲的前身。

民间美术皮影戏赏析民间美术皮影戏是中国传统戏曲艺术的一种形式,通过手工制作的皮影,配以灯光和音乐,以及表演者的娴熟技艺,将故事情节生动地展现在观众面前,给人们带来了欢乐和思考。

在这篇文章中,我们将赏析民间美术皮影戏的艺术魅力以及其独特的表现形式。

民间美术皮影戏的艺术魅力在于其独特的制作工艺。

皮影戏的人物形象是由剪纸艺术创作而成的,每个角色都需要经过精细的剪裁和雕刻,然后将其固定在竹棍上,形成一个个活动的人物。

这种制作工艺不仅需要剪纸师傅的巧手和耐心,还需要对角色形象的准确把握和艺术创造力。

这些精致的皮影人物形象,使得观众在观赏皮影戏时能够感受到浓厚的艺术氛围。

民间美术皮影戏的表演形式也具有独特的魅力。

在皮影戏的表演中,表演者要通过手中的皮影,配合灯光的照射和音乐的伴奏,来表现出角色的动作和情感。

虽然表演者身形不见,但他们通过手指的灵活运动,将皮影人物的形象和情感传递给观众。

他们熟练的技艺和丰富的表演经验,使得观众仿佛看到了真实的人物在舞台上演绎故事。

民间美术皮影戏的故事情节通常取材于民间传说、历史故事和文学作品。

这些故事情节丰富多样,有的悲剧,有的喜剧,有的讽刺,有的寓意深远。

通过这些故事情节的展现,观众不仅能够欣赏到精彩的戏曲表演,还能够深入思考其中的道理和哲理。

民间美术皮影戏在传递文化和价值观念方面起到了重要的作用,使得观众在娱乐的同时也能够得到教育和启发。

民间美术皮影戏还具有地方特色和民族特色。

不同地区的皮影戏在故事情节、表演形式和音乐伴奏上都有所不同,反映了各地的风土人情和民俗文化。

同时,民间美术皮影戏也是中国传统文化的重要组成部分,通过其独特的艺术形式和表现手法,展现了中华民族的智慧和创造力。

民间美术皮影戏以其独特的制作工艺、表演形式和故事情节,展现了其独特的艺术魅力。

它不仅是一种娱乐形式,更是一种文化传承和艺术创造的表现。

通过赏析民间美术皮影戏,我们可以感受到其艺术的魅力,体验到其中所蕴含的智慧和情感。

中国古代民间工艺——皮影来源:古诗文翻译网皮影,又名影戏,或称灯影戏,是艺人用驴、牛等皮刻制的戏曲影人、布景、道具的总称,以人物为主。

表演时,用白绸做屏幕,燃灯作为光照效果,表演者手持操纵皮影肢体活动的操纵杆,隐身于灯前幕后作表演,将物像映于屏幕上,而且边说边唱,并配以音乐,富有浓厚的民间生活气息。

据文献记载,皮影戏的历史可上溯到西汉时代。

传说西汉文帝时,宫娥抱着太子在窗前玩耍,用桐树叶剪制成人形,映在纱窗上表演取乐,后世的皮影戏实源于此。

另一个传说就是我们在剪纸一节中讲到的方士李少翁让汉武帝在帐帷灯火下看李夫人影像的故事。

这些故事中的影像虽还不是真正的皮影,但它是皮影的雏形。

历史上真正的皮影戏出现于北宋时代。

北宋都城汴京(今河南开封)是当时全国的政治、经济、文化中心,商业十分发达。

随着商业的繁荣,市民说唱文学兴盛起来,大量的民间优秀文学作品,开始以歌曲、说书、鼓词、弹词、戏曲等艺术形式出现。

皮影戏就是从说书讲史演变成的形声并茂的特殊剧种。

据北宋高承《事物纪原》记载,在宋仁宗时,市上就有以影人讲谈三国历史的,颇为深入人心。

每逢正月十六日,京城大街小巷挂满了花灯,并设有很多小影戏棚子。

为了防止本坊巷游人的小儿迷失,让他们聚集在影棚里看戏。

当时著名影戏艺人有董十五、赵七、曹保义、朱婆儿、没困驼、风僧哥、俎六姐等,他们以高超的技艺,向人们展示这一独特的艺术形式,博得了人们的赞扬。

最早的皮影不是皮影而是纸影,人物用素纸雕镂而成,以后才用羊皮雕形,用彩色装饰,以加强其牢固性。

当时演出的剧目多是市人喜爱的三国故事,真假参半。

所雕皮影往往是忠臣良将雕以正貌,奸臣贼子雕以丑形,寓褒贬之意于其中。

南宋时,皮影戏在临安(今浙江杭州)扎根发展起来。

著名皮影艺人有贾震、贾雄、尚保义、沈显、陈松、马俊、马进、郭真、李二娘等,城内还出现了名为“绘革社”的影戏组织。

当时,皮影戏不仅为农民和城市居民喜爱,也为宫廷享用。

孝宗时,为给太上皇作寿,曾召皮影戏艺人王润卿进宫中演出助兴。

民间艺术中国皮影戏的神奇表演中国皮影戏是一种古老而神奇的民间艺术形式,以皮影为媒介,通过灯光的照射,将故事情节生动地展现在观众面前。

它不仅具有较高的艺术价值,更是传承了丰富的文化内涵。

本文将介绍中国皮影戏的历史渊源、表演特点以及对于文化传承的重要意义。

中国皮影戏的起源可以追溯到公元前206年的秦朝,经过长期的发展与演变,至今已有两千多年的历史。

作为一种具有独特表演方式的戏剧形式,皮影戏在中国各地都有不同的流派与表演风格。

其中以山西、陕西、甘肃等地最为著名,他们在剧本、皮影制作以及表演技巧上都有各自的特色。

中国皮影戏的表演形式独特而瑰丽,它通过切割、雕刻兽皮或黄杨木等材料制作成各种人物形象,然后将其固定在半透明的白布背景上。

在表演时,演员们将人物皮影放置在特制的灯光下,通过操纵皮影的动作来演绎剧情。

灯光透过皮影,形成了生动而栩栩如生的人物形象,使观众们仿佛置身于故事的现场。

皮影戏的表演需要演员们具备丰富的声、形、色等表演技巧。

他们以精湛的技艺控制皮影的移动和变化,通过调整灯光的明暗,将故事情节的不同场景和人物形象展现出来。

演员们往往需同时操纵多个皮影,通过熟练的技巧使人物们栩栩如生地走、跳、动、转。

此外,皮影戏还常常配以戏曲唱词、乐器演奏等,以增加表演的形式多样性和艺术感染力。

中国皮影戏不仅在艺术表演领域中卓有成就,更在文化传承上发挥着重要的作用。

皮影戏的演出常常以古代神话、历史故事和民间传说为蓝本,这不仅传承了中华文化的精髓,也为观众们带来了丰富的文化体验。

在皮影戏的表演过程中,通过传统剧本的演绎,传统价值观念和道德规范也得以传承和宣扬。

同时,皮影戏也是民间艺术家们传统技艺的传承平台,传统皮影制作工艺和表演技巧得以保护和传承。

随着时代的进步,中国皮影戏在今天得以焕发新的生机与活力。

不仅在国内广为流传,而且在国际间也赢得了极高的声誉。

许多皮影戏团队赴国外进行演出,为世界各地的观众们带去了独特的艺术享受。

三冀皮影中国影戏:“比金子还贵重的”“魔术般、闪电般的技艺” 皮影戏属于傀儡戏的一种,是一种古老的、流传区域相当广阔的民间戏曲艺术。

历史上最早的记载是在宋代,由于当时使用素纸雕镞造型的原因,所以当时称作“影戏”。

它是由影戏艺人操纵纸制或皮制的影人,通过灯光将影像透映于幕窗上,并配以音乐和唱念来表演剧情的一种傀儡戏。

千百年来,皮影戏流行于全国各地,深深为广大民众所喜闻乐见。

世界许多国家都有皮影戏,但皮影戏的故乡在中国。

皮影戏以中国最早,以中国最好,以中国种类最多,这是世界公认的。

印度、泰国、缅甸、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、埃及、日本的影戏与中国相似处甚多,但其时皆晚,许多西欧国家均认为他们的皮影源自东方。

中国影戏在13世纪到波斯、阿拉伯、土耳其等地演出,继而又传入了英、法、德等国家。

因此,国外的一些电影史学家就把中国古已有之的“影戏”看成是电影发明的先导,正如浑司楼在《人们的剧场》中所说的:“有声电影的来源,不能不崇拜中国影戏为开山祖。

”中国影戏被称为“比金子还贵重的艺术”和“魔术般、闪电般的技艺”。

关于影戏在中国的起源,一说源于汉武帝与李夫人故事,一说起自盛唐百戏俱生之时,至今没有定论。

所见最早的关于影戏的记载,是宋代高承《事物纪原》中所叙:“宋仁宗时,市人有能讲三国者,或采说加以缘饰,做影人始为魏蜀吴三分战争之像焉。

”中国影戏在北宋汴京的兴起和发展,与其水陆都会的地理环境和当时商品贸易及商业交通的发展,以及整个社会都沉溺于对现世物质的享受和世俗欢乐的追求有着密切关系,帝王可与万民共观散乐百戏,士大夫则醉心阁楼旧观和烟花柳巷,影戏也只有在这种经济发达、崇尚享乐、民艺繁荣的社会环境中才能迅速发展起来。

实际上,皮影戏的起源与古代弄影幻术、民间弄影之嬉、古代镂皮雕饰、民间剪纸造型、祭祀信仰等都有着密切的关系,它的兴起,应当是汉唐傀儡表演、五代挂图俗讲、宋代说话词本等多方面影响下而产生的,而且是潜移默化的相互影响,这是中国文化的渊源特征。

民间艺术赏析之皮影戏-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1民间艺术赏析之皮影戏中国是个拥有上下5000年历史的国家,也是古代四大文明古国之一。

在这样悠久的历史的长河里,人们的生活离不开艺术。

艺术也就成为了中华文明中不可或缺的重要组成部分。

皮影,这有着悠久历史的民间艺术是古代人们的智慧的结晶,也是对美好生活的憧憬。

对美好生活的憧憬这是我喜欢皮影戏最重要的原因,小时候我住在乡下那时候对于作为孩子的我而言除了上学其他时候不是帮母亲做农活就是自己找乐子玩,当然那时的确没什么好玩的,除了老张家的皮影戏,老张不是每天都在村里演皮影戏的因为那样他就养不活他的班子所以我看皮影戏的次数就越发的珍惜了,也许正是因为这样加深了我对皮影戏的热爱以至于从我五年级搬家后到现在再也没看过真人表演的我在大学民间艺术赏析课上首先想到便是皮影戏,它唤醒了我儿时的欢乐所以接下来我希望通过我对皮影戏的学习得到的知识让更多的人喜欢上皮影戏。

下面我将分三部分描述我对皮影戏的理解以及我的看法。

首先是什么是皮影戏以及我在了解过后得到的感受。

(一)皮影戏简介皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在蜡烛或燃烧的酒精等光源的照射下用隔亮布进行演戏,是中国汉族民间广为流传的傀儡戏之一。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边用手操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

在过去还没有电影、电视的年代,皮影戏曾是十分受欢迎的民间娱乐活动之一。

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的通用称谓。

皮影戏是让观众通过白色幕布,观看一种平面人偶表演的灯影来达到艺术效果的戏剧形式;而皮影戏中的平面人偶以及场面景物,通常是民间艺人用手工,刀雕彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。

关于皮影还有一段凄美的爱情故事,《汉书》记载,汉武帝爱妃李夫人染疾故去了,武帝的思念心切神情恍惚,终日不理朝政。

中国民间艺术欣赏之剪纸与皮影民间文化是人民群众创造的最古老的文化,因为它的根源可以追溯到人类发展的初始阶段,民间文化同时也是最年轻的文化,因为他仍然活生生的存在于人民的日常生活和口碑之中。

民间艺术是民间文化中最富色彩的一个组成部分,其中剪纸和皮影艺术最为使我不能自拔。

一、剪纸:剪纸,又叫刻纸或剪画。

它是指用剪刀或刻刀对纸张进行剪刻而塑造出来的平面造型艺术品。

它至少有将近1500年的历史,目前我国发现最早的剪纸实物是新疆吐鲁番火焰山出土的五幅北朝时期的团花剪纸。

剪纸的样式可分为:窗花、墙花、顶棚花、门笺、灯笼花、礼花、喜花、刺绣花等;剪纸的类型可分为:单色剪纸、套色剪纸、染色剪纸、拼色剪纸、色绘剪纸、折叠剪纸等。

剪纸的形象简洁、大方、清晰,极富特色装饰性,因此在生活中也被广泛应用。

剪纸样式所涉及的学科门类几乎包括了现代艺术设计的所有门类。

就我是一名环境艺术设计的学生来讲,我已经深深地被它的魅力所折服。

窗花、墙花、炕花、顶棚花、门笺是室内设计的范畴,灯笼花属于装饰设计,喜花就是装潢设计,刺绣花是纺织品中的刺绣纹样设计。

在现代的日常生活中,剪纸的应用无时无刻地存在着。

它本身来讲就是一种装饰门类,将剪纸用镜框装好挂在墙上能成为一幅使居室生辉的装饰画,在刊头、尾花、插画、封面、贺卡、藏书票、邮票、包装设计等方面设计中剪纸形式也十分常见,还可以将其运用在舞台美术、环境艺术、印染设计等领域。

我国的剪纸艺术可分为北方风格和南方风格两大流派,每个地区的剪纸都有着不尽相同的特点。

陕西剪纸形式上多以单色为主,造型简单,洒脱、粗犷,注意夸张变形,内容上多以传统的花草和动物为主体;山东剪纸富有韵律感,线条挺拔,浑厚粗犷,富有浓重的金石意味,构图夸张不失真;湖北剪纸主题多样、纤细秀美、刀法流利具有浓厚的观赏性和装饰性。

少数民族也有各自独具风格的剪纸,如满族剪纸、傣族剪纸、苗族剪纸,都有其特有的风格特征。

总而言之,通过对剪纸艺术其表现形式、广泛用途、风格特色等的全面了解,我认识到在民间广泛流行的剪纸艺术渗透在生活中的方方面面,它所传达出的那种淳朴、简单、明了而智慧的美使它的生命力经久不衰。

中国古代民间艺术剪纸与皮影的传统技艺剪纸和皮影是中国古代民间艺术中独树一帜的传统技艺,它们以精妙的剪裁和巧妙的投影方式,展现了中国人民的智慧和创造力。

这两种艺术形式在传承中不断发展,至今仍在中国各地流传,成为独特的文化符号。

本文将介绍中国古代民间艺术剪纸和皮影的起源、特点以及现今的传承情况。

一、剪纸的起源与特点剪纸被称为“活化石”,其起源可以追溯到汉代。

古时候,人们使用剪纸作为装饰品和艺术表演的道具。

剪纸常用的材料有纸、绢和树皮等。

剪纸大致可以分为单折剪纸和多折剪纸两种形式,其中单折剪纸最为常见。

剪纸的特点在于它的造型多样、图案繁复而富有寓意。

剪纸艺术家常使用剪刀和模板,通过折叠和剪裁纸张,创造出各种惊人的形状,如花鸟、人物、建筑和动物等。

同时,剪纸还注重对称美和空间感的表现,使得作品更加生动和立体。

二、皮影的起源与特点皮影戏是一种用红纸或皮制作的人物和道具,通过光源的照射产生的影子来进行的一种传统戏曲表演形式。

起源于两千多年前的中国,最初是民间娱乐形式之一。

皮影戏具有艺术性强、表现力丰富和寓教于乐的特点,经历了多个时期呈现多样化的发展。

在皮影戏中,表演者利用光源和皮制人物进行精密操作,通过对人物的调整和变换,演绎各种故事情节。

皮影的制作过程需要经验丰富的艺人,他们熟悉人物形象的特征和行动方式。

同时,皮影戏还融合了戏曲音乐和说唱,使得表演更加生动和富有韵律感,成为中国戏曲文化的瑰宝之一。

三、传统技艺的现代传承虽然在当今世界高科技的冲击下,剪纸和皮影这样的传统技艺逐渐被遗忘,但是仍有一些热爱者和传承者致力于保护和传承这一瑰宝。

首先,政府和文化机构在保护与传承上起着重要作用。

他们组织各类活动和展览,向公众普及剪纸和皮影的历史、技巧和魅力。

通过数字化技术的应用,这些传统艺术可以更好地以多媒体形式传播,吸引更多年轻人的兴趣。

其次,传统技艺的传承需要专业的培训和团队的支持。

一些老一辈的艺术家将他们丰富的经验传授给年轻一代,并成立了相关的团队和学院,提供专业的培训和指导。

皮影戏艺术特色简介

皮影戏是一种历史悠久的传统戏曲剧种。

皮影戏源于唐代,是由宫廷艺人为皇宫内院演出而逐渐流传民间的,后经民间艺人的不断改进和提高,形成了具有我国民族特色的一种戏曲剧种。

皮影戏流传至今,在我国各地均有分布,其中尤以陕西、山西、甘肃、河北等地最为流行。

陕西皮影戏是在陕西关中地区皮影戏的基础上发展起来的,并逐渐传至山西、甘肃和河北等地,形成了具有特色的地方戏曲剧种——“碗碗腔”。

陕西皮影戏音乐唱腔既有传统曲牌联唱(又称“十番”)又

有西皮、二黄、青鼓等多种板式变化。

伴奏乐器以板胡、二胡为主,同时兼用月琴、琵琶、三弦等,也有用笛子和唢呐伴奏的。

唱腔以西皮为主,它以委婉缠绵而著称于世。

陕西皮影戏最大的特色是“刀枪剑戟,斧钺钩叉”样样俱全,它包括:道具、布景和人物造型三个部分。

道具主要有:灯(灯)、台(台板)和皮影。

布景主要有:幕布、桌子和各种道

具等。

—— 1 —1 —。

艺术理论¨2007·07lI美术大观I125浅析民间皮影漾裂姜杰赫惠皮影戏是让观众通过白色布幕观看一种平面偶人表演的灯影来达到艺术效果的戏剧形式。

皮影戏中的平面偶人以及场面道具景物,通常是民间艺人在皮革上经过刮、磨、刻、染、熨、缀等多道工序而完成的艺术作品,故称之为皮影。

中国皮影历史悠久,作为一种独特的戏剧形式在世界艺术史上享有很高荣誉,被称为“电影的先驱”、“卡通艺术的鼻祖”。

皮影艺术其本体产生的艺术魅力以及创造它们的民间艺术家们的审美能力和造型能力,都使无数艺术家为之叹服。

皮影艺术质朴、纯真,完整地保存了我国极其丰富的原始图腾文化和古老民俗风情,也保存了我国先民传统的哲学、美学和造型艺术体系,为人类学、考古学、历史学、民族学、民俗学、美学、艺术学领域,提供了许多可追溯和借鉴的信息,被学术界视为极其宝贵的“活文物”,有着极其重要的研究价值。

一般来说,一个完整的皮影戏箱至少要有七八个包册,多者可达到十几个包册,约有五六百件皮影,老的箱子还有超过千件的。

一个技艺高超的刻工,至少需要三年或五年才能刻出一个完整的戏箱。

皮影艺术能把世界万物表现得淋漓尽致,只要是世上所拥有的事物,用皮影的形式都能表现出来。

皮影造型艺术中,无论是人物造型、动物造型,还是鬼神造型,都拥有着共同的艺术特点。

其一,皮影造型都是二维平面造型。

皮影的造型平面化,是所有个体角色所具有的共同特点。

皮影艺术深受剪纸艺术的影响,皮影与剪纸在艺术表现手法上实际是继承与发展的关系。

剪纸艺术的影像造型特点渗透于皮影艺术中并使之更为丰富多彩。

所有的造型采用统一的平面构图设计,这与汉代画像石相似,即人物没有前后的区别,只有上下位置的区分。

众多的皮影上下平行地分割成左右方向的行进序列,使戏曲表演场面具备浓郁的装饰意味。

这便是皮影平面构图一体美的体现。

例如,皮影人物造型中的头像差不多都是侧面的,二分之一侧或四分之一侧,很少有完全正面的形象。

2020-07文艺生活LITERATURE LIFE浅谈皮影艺术的雕刻及审美王佰惠(哈尔滨皮影木偶剧院,黑龙江哈尔滨150000)摘要:皮影的造型优美,全部是以侧面为形象。

英国著名画家荷迎兹认为侧面最能体现人的面部美,皮影就是用人的侧面作为美的基本特点,不但适宜演出,而且刻制成工艺图案更为好看珍贵。

从它的审美性看,皮影主要有装饰性强,皮影人物形象以精巧细致的图案花纹装饰,精工雕花的头饰与面部边成一整体,具有极强的装饰视觉美感。

关键词:皮影;造型;制作中图分类号:G612;J827文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)20-0153-01一、前言皮影制作工艺严谨,雕刻技法成熟,形成了留实镂空,虚实得当,繁简相宜,阴阳分明,高工艺水平的韵热美,使整体形象生动充实,有法有序,显示了高超制作技艺的成熟性。

二、皮影造型的民族性美学特征中国作为世界皮影的发祥地,汉代已有关于皮影的记载,至唐宋皮影已蔚蔚大观,金元明清普及中国大江南北,不同地域特色的影戏艺术。

造型的地域化就是很明显的特征。

地域性是民族性的有机组成部分,地域特色是民族特色中最基本的构成部分,地域特色愈浓郁,民族特色就愈鲜明。

因此,民族性便成为它美学特征中的核心与关键、亮点与灵魂。

因此,皮影的设计首先就要凸显民族性美学特征。

另外,东北民族传统的服饰特征在皮影造型中也有较明显的体现,如影人中“方皮”大师兄的造型形象:头戴嘎达帽、脑后梳长发辫,腰系蓝丝带,穿套裤,脚蹬皮,大头、大下巴、大手等。

其他人物多有头戴宽檐帽,脑后垂二或三眼花翎,梳一根长辫发。

旦角中则头饰高旗髻,上刻四季花,着旗袍等。

皮影的戳子、头碴造型也极具东北少数民族人的形象特点,细眼睛、长鼻子、尖嘴等等。

影人造型富有真实、自然、生动的特点,具有浓郁的生活气息。

这就是后来京、评等剧种沿袭下来脸谱上表现爱憎分明之由来。

因皮影戏剧目、唱腔、艺人均与我国民族戏曲相近似,故皮影设计也以民族戏曲中的人物造型为主要美学特征,如服装的“被化’、“蟒化”,图案的“龙凤化”,头面的“戏曲化”,以及整体设计的“图案化”、“装饰化”、“剪纸化’等等,都是民族艺术和民族美学的主要特征。

皮影简介皮影所反映的人物行当齐全,性格鲜明,有生、小、髯、大、丑等。

他们造型各异,面部最为丰富和精致,依影戏中的故事情节、矛盾冲突和中国观众的心理定式,将冲突双方分成正反两派,主要表现在脸部雕刻上,“公忠者雕以正貌,奸邪者刻以丑形。

”而且将人物刻化的环眉凤眼、闭口红唇,“6字”通天鼻,形态抽象简洁又不失典雅。

皮影人物装扮皮影人物头茬就是影人的头部造型,其面部与发式和帽子相连(特定人物除外),面部大多为五分侧脸,发式和帽子为七分侧面或更多。

而且,有正面、背面和俯视角度等,这种构图的方法,目的是为了把美尽量展现出来。

发式和帽子大都为阴刻(去皮留线),其线条疏密虚实、繁而不乱、简而不空。

尤其阴刻的发式和帽子,与配以阳刻(去线留皮)的镂空脸,形成了鲜明的对比,显得和谐而又统一。

1.1.2品类齐全、细腻逼真的砌末造型所谓砌末,是指除皮影人物之外的所有造型的统称,又叫砌马子。

它包括动物造型、各种景片和道具造型。

其中的景片和道具造型雕刻精细、装饰性强。

景片分室内、室外两部分,室内景片有挂在影窗上部的装饰图案、彩帘,用来象征典型环境。

室外景片有金銮殿、龙宫、将门、帅府、亭台、门楼、阁楼、彩楼、庭院、茶馆、城门、云洞、客栈、桥、河、山石、花草、树木等等。

道具分为室内摆设,如:桌、椅、衣柜、床具…以及一些器物用具,如:各种兵器、车、船、轿、辇、各种灯具、酒具、仪仗等等。

这些景片和道具一般为阴刻,色彩艳丽,大色块的涂染与镂空部分形成了强烈的对比,相互映照,显得华丽庄重、明快典雅,在设计时要求结构严谨、布局合理。

在处理上,要求雕刻者繁而不乱、密而不杂。

动物雕刻包括一些飞禽、牲畜和走兽的造型。

它们一般为阴刻,雕刻时体积小的可雕刻成一个整体;如果体积大,可将头、尾、四肢与身体分解进行雕刻。

而后再用线装订。

1.2戏剧艺术的充分展示1.2.1皮影剧本营造典型的戏剧冲突唐山皮影戏剧本,初叫“影经”后改称“影卷”,有传统剧目和现代剧目之分。

浅析山西皮影的雕刻与造型艺术作者:李艺来源:《科学之友》2009年第01期摘要:皮影是一门古老的民间雕刻与造型艺术,凝结着中华民族憨厚淳朴的审美情趣和思想感情,集中地表现了世代皮影雕刻艺人的才智和心血。

形式为广大人民群众喜闻乐见,内容与我们民族的历史和现实生活息息相关。

文章主要从皮影的产生、形式、制作工序等方面来认识山西皮影的雕刻与造型艺术。

关键词:皮影;皮影雕刻;造型艺术;雕刻艺术中图分类号:J809.2文献标识码:A文章编号:1000-8136(2009)02-0088-02皮影又名“影戏”,俗称“灯戏”、“影子”,在山西省曾流行于浮山、襄汾、临汾、曲沃、侯马和与临汾毗邻的新绛等市县。

它是用牛皮雕刻成各种人物、图景,施以彩绘,由艺人掌签操作,借灯光投影于屏幕,伴以音乐唱词,表演带有故事情节的傀儡戏。

皮影戏是伴随着皮影雕刻艺术的日臻娴熟完善而发展起来的。

没有影子的雕刻造型艺术,皮影戏就无从谈起。

所以,影子的雕刻造型是皮影戏的根本。

影子雕刻艺术,源自人类劳动和信念思维的进化之中。

人们思维劳动的结果,是这个自然变幻着的影子由显示在原始洞穴中的记事符号,经过新石器早期红陶三足钵口沿宽带饰纹,新石器中晚期的陶器人面、花、鸟、鱼、蛙、兽等饰纹,春秋战国时期的兵器、车具上的图案花纹等等装饰艺术的演变,至西汉文帝宫妃巧剪桐叶为“影子”以逗太子作玩,到唐五代十国俗讲僧为死亡者荐亡超度,剪纸影为灵,使“影子”逐渐被人们用于实际生活中,成为“影戏”的雏形。

到南、北宋时发展到具备综合艺术特征、完整的“纸影戏”后,“纸影戏”在实用中被坚实的牛、驴、羊皮所代替,故称为皮影戏。

由此可证,皮影雕刻艺术和民间剪纸形式乃是一对孪生姊妹艺术。

剪纸与皮影戏在艺术表现手法上,实际是继承与发展的关系。

美术专家们总结为:剪纸——走马灯(活动剪纸)——纸影戏——皮影。

皮影雕刻艺术根植于社会劳动的土壤,与遍及神州万花似锦的民间剪纸、工艺、绘画、戏剧等各种艺术相承袭,显示着中华民族憨厚朴实、勤劳善良的高尚情操和艺术创造的素质,激发着中国人民的聪明智慧和创造发明。