大理白族扎染文化的传承

- 格式:ppt

- 大小:7.57 MB

- 文档页数:1

白族扎染:天然成趣的璞真白族扎染是中国民族之一白族的传统手工艺技术。

扎染是一种特殊的印染技法,通过捆绑面料,使染料只进入特定区域,从而呈现出独特的图案和色彩效果。

白族扎染在民族服饰、家居用品、装饰品等方面广泛应用,以其天然成趣的璞真,成为文化传承和艺术表现的重要载体。

白族扎染源于中国南方的云南省,主要分布在白族的聚居地区,如大理、临沧、昆明等地。

白族扎染以其纯手工制作的方式而闻名,无需使用任何机器设备,完全靠工匠的巧手和经验来完成。

白族扎染的工艺过程十分繁琐,首先需要选择合适的面料,一般以棉织物为主。

接着,将面料分割,根据设计的图案和色彩需求,将面料用线条捆绑成不同的区域,这种捆绑技术被称为“打结”。

打结完成后,需要将面料浸泡在染料中,使染料渗入到非打结部分,这个过程需要耐心和技巧,以保证染色效果均匀和饱满。

将染色后的面料晾干,剪去打结的线条,就能得到独特的扎染面料了。

白族扎染的独特之处在于其图案和色彩的呈现。

白族传统的图案常常以花鸟、动植物和自然景观为主题,寓意吉祥、美好和自然。

而色彩方面,白族扎染采用的染料主要来源于天然植物和矿石,如茜草、蓝墨、蓝矾等。

这些天然染料不仅能够保持面料的柔软和光泽,还能使扎染面料更加环保和健康。

白族扎染以其天然成趣的璞真而受到人们的喜爱。

其手工制作的过程和图案的呈现使每一件扎染面料都独一无二,充满了人文和艺术的力量。

白族扎染还承载着丰富的文化内涵和历史传统,通过扎染作品,人们能够感受到白族人民对自然和生活的热爱,以及对传统文化的秉持和传承。

如今,白族扎染已经成为重要的非物质文化遗产,得到国家和社会的重视和保护。

越来越多的人开始关注和学习白族扎染技术,希望将其传承和发扬下去。

白族扎染也在市场中获得了广泛的认可和追捧,成为时尚和精致生活的代表。

白族扎染以其天然成趣的璞真,成为了中国传统手工艺技术中的瑰宝。

其独特的工艺过程和图案呈现,使其具有极高的艺术价值和文化内涵。

2018-06文艺生活LITERATURE LIFE,,民间奇葩大理白族扎染工艺的传承意义及其价值张月姣(云南艺术学院,云南昆明650500)摘要:作为中国传统民族工艺文化当中最重要组成部分的扎染工艺,其传承性研究有着重大的意义。

在秦汉时期,扎染工艺就已经产生,在之后慢慢的历史发展中,已形成其独特的审美意味和特色,不可取代。

在当今,扎染不仅具有商品属性,还具备着文化属性、历史属性等等,是我们学习中国传统文化必不可少的重要内容。

大理白族扎染工艺是最具代表性的,相比现在四川自贡、江苏南通,其还保留着相对比较传统的扎染做法,受外来文化的影响也比较少,是十分难得的。

大理也是个旅游业发达的城市,白族扎染工艺的相关特色产品不免也要注入新的血液,在保护为前提下进行产品开发。

笔者将白族扎染工艺的价值意义和产品开发方面进行具体的分析。

关键词:白族扎染工艺;价值意义中图分类号:J523.5文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)17-0141-01一、白族扎染工艺介绍扎染,古代称之为"绞缬",是我国古老的纺织品染色技艺。

根据史书记录,在东汉的时候大理就已有了染织的方法。

到唐代,《南诏中兴国史画卷》中的人物穿着,就已经可见扎染的痕迹。

至宋,《大理国画卷》中也清晰可见两位武士的饰品有扎染的痕迹。

后又经过历史的推进,社会的发展,扎染成为了白族的特色工艺。

扎染工艺在大理又被叫做疙瘩花。

现在在大理的周城和巍山这两个县此技艺仍一直保留,并不断的发展完善,其中大理周城白族扎染最为著名,被称为“民族扎染之乡。

“扎染由手工针缝扎,并用纯天然的植物染料进行反复染制,不仅外观给人以美好的视觉享受,而且还对皮肤有着消炎和保健的作用,对环保也有很大的作用,同时能让更多的人能更贴近大自然,感受大自然的馈赠。

在2006年5月,白族扎染技艺就经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

二、扎染工艺的传承性(一)扎染的特点大理周城有3000多名妇女在各家各户从事手工扎花工序,这里生产的扎染布,以其典雅的色泽、丰富的图案、传统的工艺、柔软的质地与益体的性能深受海内外人士青睐。

大理白族扎染项目计划书一、项目背景扎染是大理白族的传统手工艺之一,源于唐代,历经千年,至今仍在大理地区流传。

扎染是一种将图案印刷在织物上的技艺,具有独特的艺术魅力和文化内涵,深受人们喜爱。

但由于现代工业化的冲击,扎染这一传统手工艺面临着消失的危机。

为了保护和传承这一宝贵的文化遗产,我们决定开展大理白族扎染项目,推动其发展和传播。

二、项目目标1. 保护和传承大理白族扎染技艺,促进其发展和传播;2. 开发扎染产品,提升其市场竞争力;3. 培育一批扎染技艺人才,支持其就业和创业。

三、项目内容1. 扎染技艺培训:面向有兴趣学习扎染技艺的人群,开设扎染技艺培训班,传授扎染的基本知识和技能,培养扎染技艺人才;2. 扎染工作坊建设:建设一批扎染工作坊,提供场地和设备支持,帮助扎染从业者开展生产活动;3. 扎染产品开发:鼓励从业者开发新颖、优质的扎染产品,提升其市场竞争力;4. 扎染文化推广:组织扎染展览、演示等活动,推广大理白族扎染文化,增强民众对扎染的认识和了解。

四、项目实施1. 项目立项阶段:制定项目计划书,确定项目目标和内容,进行前期调研和准备工作;2. 项目实施阶段:开展扎染技艺培训,建设扎染工作坊,开发扎染产品,推广扎染文化;3. 项目验收阶段:评估项目实施效果,总结经验教训,完善项目成果。

五、项目预期效果1. 增强大理白族扎染文化的传承力和创造力;2. 增加扎染从业者的收入和就业机会;3. 提升扎染产品的市场竞争力和知名度;4. 加强扎染技艺人才的培育和团队建设。

六、项目预算1. 前期调研及准备费用:10万元;2. 扎染技艺培训及工作坊建设费用:50万元;3. 扎染产品开发及推广费用:30万元;4. 其他支出:10万元。

七、项目风险及对策1. 市场风险:进行市场调研,了解市场需求,开发适合市场的产品;2. 技术风险:提供专业技术培训和支持,确保扎染技艺水平;3. 资金风险:做好项目预算和资金管理,确保项目顺利进行。

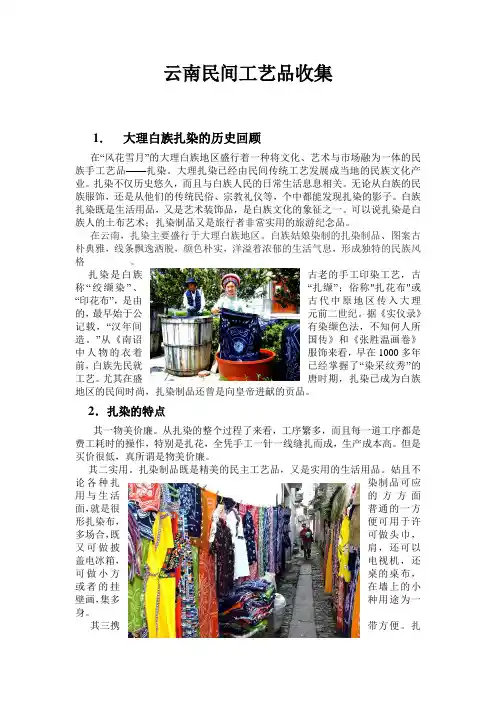

云南民间工艺品收集1.大理白族扎染的历史回顾在“风花雪月”的大理白族地区盛行着一种将文化、艺术与市场融为一体的民族手工艺品——扎染。

大理扎染已经由民间传统工艺发展成当地的民族文化产业。

扎染不仅历史悠久,而且与白族人民的日常生活息息相关。

无论从白族的民族服饰,还是从他们的传统民俗、宗教礼仪等,个中都能发现扎染的影子。

白族扎染既是生活用品,又是艺术装饰品,是白族文化的象征之一。

可以说扎染是白族人的土布艺术;扎染制品又是旅行者非常实用的旅游纪念品。

在云南,扎染主要盛行于大理白族地区。

白族姑娘染制的扎染制品、图案古朴典雅,线条飘逸洒脱,颜色朴实,洋溢着浓郁的生活气息,形成独特的民族风格。

扎染是白族古老的手工印染工艺,古称“绞缬染”、“扎缬”;俗称"扎花布"或“印花布”,是由古代中原地区传入大理的,最早始于公元前二世纪。

据《实仪录》记载,“汉年间有染缬色法,不知何人所造。

”从《南诏国传》和《张胜温画卷》中人物的衣着服饰来看,早在1000多年前,白族先民就已经掌握了“染采纹秀”的工艺。

尤其在盛唐时期,扎染已成为白族地区的民间时尚,扎染制品还曾是向皇帝进献的贡品。

2.扎染的特点其一物美价廉。

从扎染的整个过程了来看,工序繁多,而且每一道工序都是费工耗时的操作,特别是扎花,全凭手工一针一线缝扎而成,生产成本高。

但是买价很低,真所谓是物美价廉。

其二实用。

扎染制品既是精美的民主工艺品,又是实用的生活用品。

姑且不论各种扎染制品可应用与生活的方方面面,就是很普通的一方形扎染布,便可用于许多场合,既可做头巾,又可做披肩,还可以盖电冰箱,电视机,还可做小方桌的桌布,或者的挂在墙上的小壁画,集多种用途为一身。

其三携带方便。

扎染采用纯棉布料制成,柔软而轻便,与大理石等相比,不存在想购买而不便携带的后顾之忧。

其四鲜明的民主地方特色。

白族扎染从制作工艺到扎染纹样都是颇为独特的,集工艺品和实用品为一体,具有鲜明的民主地方特色。

扎染古称扎缬,俗称扎花布,是一种古老的手工印染工艺。

扎染在制作过程中倾注了制作者的艺术匠心,因此好的扎染制品便是一件极好的美术作品。

云南大理扎染是由中原传入的,目前主要在大理周城、巍山大仓和庙街等地制作。

其原料为纯棉白布或棉麻混纺白布,染料为植物蓝靛。

工艺过程分设计、上稿、扎缝、浸染、折线、漂洗、整检等工序。

内地扎染的图案多以圆点、不规则圆型以及其他简单几何图形组成,而大理扎染则取材常见的动植物形象,如蜜蜂、蝴蝶。

云南大理白族姑娘染制的扎染制品,图案古朴典雅、线条飘逸洒脱,颜色朴实素雅,质薄如烟雾、轻若蝉翅,似梦似幻、若隐若现、韵味别致。

有一种回归自然的拙趣。

扎染不仅代表着一种传统,而且已成为一种时尚。

扎染如此受欢迎,是由于它特有的有别于其它染织物的个性。

它朴素自然,蓝地上的白花清清雅雅,毫不张扬,符合人的情致,贴近人的生活,充满人性色彩,是人民勤劳、质朴、纯洁、诚实、善良和乐观、开朗、热情好客等美好品格和情趣化合成的。

扎染在人们心目中已成为特殊的文化象征和民族传统艺术的标徽。

大理白族扎染是白族人民的传统民间工艺产品,集文化、艺术为一体,其花形图案以规则的几何纹样组成,布局严谨饱满,多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案,充满生活气息。

其扎染分为扎花和浸染两个环节,扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点:浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。

近年来,大理喜洲白族妇女在图案艺术、古代结扎技法和现代印染工艺相结合的基础上,推陈出新,发展了彩色扎染这种新的手工印染技术。

彩色扎染突破了传统单色扎染色调的局限,强调多色的配合和色彩的统一。

利用扎缝时宽、窄、松、紧、疏、密的差异,造成染色的深浅不一,形成不同纹样的艺术效果。

特别值得一提的是,在一些白族地区,一种称为"反朴法仿扎染"的工艺制品正应运而生。

大理白族扎染工艺的传承意义及其价值作者:张月姣来源:《文艺生活·中旬刊》2018年第06期摘要:作为中国传统民族工艺文化当中最重要组成部分的扎染工艺,其传承性研究有着重大的意义。

在秦汉时期,扎染工艺就已经产生,在之后慢慢的历史发展中,已形成其独特的审美意味和特色,不可取代。

在当今,扎染不仅具有商品属性,还具备着文化属性、历史属性等等,是我们学习中国传统文化必不可少的重要内容。

大理白族扎染工艺是最具代表性的,相比现在四川自贡、江苏南通,其还保留着相对比较传统的扎染做法,受外来文化的影响也比较少,是十分难得的。

大理也是个旅游业发达的城市,白族扎染工艺的相关特色产品不免也要注入新的血液,在保护为前提下进行产品开发。

笔者将白族扎染工艺的价值意义和产品开发方面进行具体的分析。

关键词:白族扎染工艺;价值意义一、白族扎染工艺介绍扎染,古代称之为“绞缬”,是我国古老的纺织品染色技艺。

根据史书记录,在东汉的时候大理就已有了染织的方法。

到唐代,《南诏中兴国史画卷》中的人物穿着,就已经可见扎染的痕迹。

至宋,《大理国画卷》中也清晰可见两位武士的饰品有扎染的痕迹。

后又经过历史的推进,社会的发展,扎染成为了白族的特色工艺。

扎染工艺在大理又被叫做疙瘩花。

现在在大理的周城和巍山这两个县此技艺仍一直保留,并不断的发展完善,其中大理周城白族扎染最为著名,被称为“民族扎染之乡。

“扎染由手工针缝扎,并用纯天然的植物染料进行反复染制,不仅外观给人以美好的视觉享受,而且还对皮肤有着消炎和保健的作用,对环保也有很大的作用,同时能让更多的人能更贴近大自然,感受大自然的馈赠。

在2006年5月,白族扎染技艺就经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

二、扎染工艺的传承性(一)扎染的特点大理周城有3000多名妇女在各家各户从事手工扎花工序,这里生产的扎染布,以其典雅的色泽、丰富的图案、传统的工艺、柔软的质地与益体的性能深受海内外人士青睐。

白族扎染:天然成趣的璞真白族扎染是中国白族人民世代相传的非物质文化遗产之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

白族扎染以其天然成趣、璞真的特点,成为了中国独具魅力的传统手工艺之一。

本文将从白族扎染的历史渊源、工艺特色、传承现状等方面进行介绍,带您一起领略这一千年传承的文化瑰宝。

白族是中国的少数民族之一,主要分布在云南省大理白族自治州。

白族扎染起源于唐代,距今已有1000多年的历史。

史料记载,唐朝时期,大理地区就有了用植物染料对布匹进行印花的技艺,也就是现在所说的扎染。

而扎染的技艺逐渐得到了改进和发展,形成了独特的白族扎染工艺。

白族扎染具有鲜艳夺目、图案精美的特点。

白族扎染所使用的染料主要来自于天然植物,如桑叶、菖蒲、蓝莓等。

这些植物染料使得白族扎染作品颜色鲜艳柔和,并且具有一定的光泽。

而且白族扎染的图案多为几何图形和自然界的花鸟虫鱼等,图案线条流畅,构图独特,线条清晰,给人以宁静、和谐之美感。

制作扎染作品需要经过一系列复杂的工序。

首先是选布。

所用的布料应该是棉质的白绸布,质地细腻柔软。

接下来是设计图案。

白族扎染工艺的图案多为抽象的几何图形或是自然界的花鸟鱼虫等,设计师首先要根据需要,设计出具有白族特色的图案。

然后是浸染。

在浸染时,需要将布料浸泡在特制的染料溶液中,让布料充分吸收染料。

而后,用用特制的线索将图案部分进行绑扎。

这个过程主要是为了防止染料渗透。

而后是染色。

将绑扎好的布料进行染色,这个过程需要耗费很大的体力,因为需要不断地搅拌,以确保染料均匀。

最后是烘干。

将染好的布料放在通风处晾晒,晾干了以后,再进行一些后续工序,如脱胶、定型等,最后一件美丽的白族扎染作品就完成了。

白族扎染所制作的艺术品有着独特的文化韵味和艺术价值。

白族的扎染技艺已经成为了中国独具代表性的手工艺品之一,早在上世纪70年代末,云南的白族扎染作品就已经被列为国家级非物质文化遗产。

白族扎染也成为了大理地区的重要特色产业之一,给当地的经济和社会发展带来了很大的效益。

白族扎染:天然成趣的璞真白族是中国少数民族之一,主要分布在云南省大理白族自治州。

白族有着悠久的历史和独特的文化传统,其中扎染就是白族传统手工艺中的一大特色。

扎染是一种在织物上进行手工艺品装饰的传统技艺,而白族的扎染则是以天然植物染料、一针一线的细致工艺而闻名。

白族扎染的起源可以追溯到唐代,当时白族先民利用植物染料,在布料上织出不同的图案和纹理,形成了扎染工艺。

随着时间的推移,白族扎染逐渐发展成为一种独具特色的手工艺传统,成为白族文化的一部分。

在白族扎染的图案中,最具特色的就是几何图案和几何纹理。

白族扎染工艺师善于利用线条和颜色的搭配,在布料上织出各种形式的图案和纹理,如鱼鳞纹、菱形格、流水线等。

这些图案和纹理既能展现出自然界的美丽景观,又能传达出白族人民对生命和自然的敬畏和崇尚。

除了图案和纹理,白族扎染还体现了民族文化和宗教信仰。

在白族扎染的作品中,常常出现一些象征着白族文化和宗教信仰的图案,如龙、凤、猫头、鸟羽等。

这些图案不仅具有审美价值,还能通过寓意和象征的方式传递出白族人民对于宗教和信仰的热爱和崇尚。

在当今世界,白族扎染已经不再局限于传统的时代和地域,而是逐渐成为了一种具有国际影响力的手工艺品。

随着人们对于自然环境和传统文化的追求,白族扎染所蕴含的天然和原始成趣已经成为了一种独特的时尚潮流。

许多设计师和品牌纷纷将白族扎染的图案和纹理融入到服装、家居用品等产品中,使之成为了具有民族特色和文化内涵的时尚艺术品。

这些产品不仅在国内受到了热烈追捧,而且也在国际市场上获得了广泛的认可和好评。

尽管白族扎染在当代已经得到了较大的关注和认可,但这一民族传统手工艺品也面临着一些挑战和困难。

一方面,随着工业化的发展,现代科技的进步,许多人们开始选择机械化生产和化学染料代替传统的手工艺品。

这些产品虽然制作工艺和成本较低,但却缺乏原始的质感和独特的文化内涵。

白族扎染的传承和培训也面临着一些困难。

由于扎染技艺的传承需要时间和精力的投入,而年轻一代对于这一传统手工艺品的兴趣和认可度不高,导致了传统技艺的传承面临一定的考验。

白族扎染哪一年被评为非物质文化遗产2006年5月20日,白族扎染被评为非物质文化遗产。

扎染,又称绞缬,是一种古老的采用结扎染色的工艺,是我国传统的手工染色技术之一,在我国有着悠久的历史。

该工艺始于秦汉,兴于魏晋、南北朝,风盛唐代,至北宋仁宗皇帝,因扎染服装奢侈费工,下令禁绝,使中原扎染工艺一度失传。

东晋时,此种工艺已在民间广为流传。

南北朝时期,出现了历史上有名的“鹿胎紫缬”和“鱼子缬”图案。

大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。

因主产地在大理,染布者大多是白族,故人们又把它叫做大理扎染、白族扎染。

大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺,其中以周城白族的扎染业最为著名,被文化部命名为“民族扎染之乡”。

扎染有着悠久历史。

据史书记载,东汉时期大理地区就有染织之法。

白族扎染品种多样,图案多为自由规则的几何纹样组成,分布均匀。

常以当地的山川风物作为创作素材,其图案或苍山彩云,或洱海浪花,或塔荫蝶影,或神话传说,或民族风情,或花鸟鱼虫,妙趣天成,千姿百态。

白族扎染技艺以棉白布或棉麻混纺白布为原料,用板蓝根、艾蒿等植物染料反复手工浸染而成,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

产品不仅色彩鲜艳、永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用,克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。

白族扎染充满生活气息,题材寓意吉祥,具有重要的美学价值和实用功能。

白族扎染的工艺和文化传承白族是中国的一个少数民族,分布在云南省西部地区。

白族文化悠久而独特,其中的扎染工艺更是独具特色,扎染是白族人民世代相传的传统工艺,它融合了白族人民的智慧和创造力,体现了他们对自然和生活的热爱。

白族扎染的工艺过程非常复杂,需要经历多个步骤。

首先,选择合适的棉织品或丝织品作为底布,然后将底布进行漂白,以确保染料的颜色更加鲜艳。

接下来,使用天然植物染料进行染色,白族人民经常使用的染料有蓝莓、蓼草、木蓝等。

染色过程中,需要将染料煮沸,然后将底布浸入染料中,保持一段时间以确保染料能够渗透到布料中。

染色完成后,需要晾晒和洗涤,以确保染料的颜色更加持久和鲜艳。

扎染的最大特点是其制作过程非常艰巨而耗时,手工染色需要花费大量的时间和精力。

而且,扎染还要求艺人拥有出色的技巧和丰富的经验,只有经过长时间的学习和实践,才能掌握这门艺术。

白族扎染的作品以其优雅和独特的设计风格而闻名,它常常运用象征性的图案和符号,如龙、凤、蝴蝶等,这些图案和符号既可以表达人们对自然和生命的敬畏之情,也能够传递出美好的愿望和祝福。

白族扎染不仅仅是一种工艺,它还承载着白族人民的生活态度和文化传统。

白族人民崇尚自然和谐,他们尊重自然并与之相融。

白族扎染作品中常见的植物图案,反映了白族人民对大自然的热爱和崇敬。

此外,白族人民还将扎染作品作为重要的礼仪用品。

在白族人民的传统节日和婚礼仪式中,扎染的作品常常被用作装饰和馈赠,以表示对客人和亲友的尊敬和友好。

扎染作为礼仪用品的传统也得到了广泛的传承和发展。

然而,随着现代工业化的快速发展,传统的白族扎染工艺已经面临着严重的挑战。

许多年轻人不再传承这门技艺,导致白族扎染工艺逐渐被遗忘。

为了保护和传承这项传统工艺,云南省政府和相关机构采取了一系列的措施,包括开展扎染技艺培训班、设立扎染制作工作室等。

总之,白族扎染是中国独特而古老的传统工艺,它体现了白族人民对自然和生活的热爱,承载了他们的文化传统和生活态度。

大理的少数民族文化在现代化进程中如何传承大理,这座位于云南省西部的美丽城市,是白族等少数民族的聚居地。

在现代化的浪潮中,如何传承和保护少数民族文化,成为了一个重要的课题。

少数民族文化是大理独特的魅力所在。

白族的三道茶、扎染技艺,还有他们独特的建筑风格,都承载着深厚的历史和民族情感。

然而,现代化的进程带来了诸多挑战。

首先,经济的快速发展使得人们的生活方式发生了巨大变化。

许多年轻人为了追求更好的经济收入,纷纷离开家乡,到大城市谋求发展。

这导致了少数民族文化传承人的减少,一些传统技艺面临失传的危险。

其次,现代文化的冲击也不可忽视。

流行文化的盛行,让少数民族传统文化在年轻人中的吸引力逐渐下降。

比如,现代的娱乐方式让年轻人对传统的歌舞、戏曲等逐渐失去兴趣。

那么,在这样的背景下,如何传承大理的少数民族文化呢?教育是关键。

学校应该加强对少数民族文化的教育,开设相关的课程,让孩子们从小就了解和热爱自己的民族文化。

不仅要传授理论知识,更要注重实践,让学生亲身体验传统技艺的制作过程。

比如,可以组织学生学习扎染,从设计图案到染色,让他们在实践中感受传统文化的魅力。

同时,政府要加大对少数民族文化传承和保护的投入。

提供资金支持,用于修复和保护古老的建筑、文物等。

还可以设立专门的奖项,鼓励传承人和年轻人投身于少数民族文化的传承工作。

社会各界也应该积极参与。

企业可以与当地的少数民族合作,开发具有民族特色的文化产品,既推动了经济发展,又传播了民族文化。

媒体要发挥宣传作用,通过电视、网络等渠道,展示少数民族文化的魅力,提高公众的认知度和关注度。

此外,要注重创新。

将少数民族文化与现代元素相结合,创造出更具吸引力的文化产品。

比如,将白族的传统图案运用到现代服装设计中,让传统与时尚相融合。

还要加强对少数民族文化传承人的培养和保护。

为他们提供更好的生活保障和发展空间,让他们能够专心传承技艺。

对于少数民族文化的传承,我们每一个人都有责任。

浅析大理白族扎染技艺作者:杜漪来源:《读书文摘(下半月)》2018年第06期摘要:文章主要介绍白族扎染技艺的工艺特点,针对其保护现状及其内外部条件提出一些方案及对策,旨在为白族扎染的保护和传承提供一定的解决方案及理论依据。

关键词:白族扎染;工艺性;互动发展;文化传承扎染是中华民族的传统手工艺,特别是云南大理地区的白族扎染,它更具历史性和民间工艺性。

白族扎染来源于日常生活,是日常生活与艺术相结合的最佳典范之一。

一、白族扎染概述扎染,古称绞撷,民间俗称为扎染或疙瘩染,是民间传统的手工印染技术之一。

它主要利用针和线对纺织品进行缝扎,使织物在染色过程中实现局部防染。

由于染液在防染部位不同程度的渗透而产生出晕色、混色效果,其色彩和谐,边沿柔美,加之千变万化的图案设计,因而使得扎染产品极具个性和艺术魅力,千百年来经久不衰。

二、白族扎染的特点白族扎染从扎花、染色、拆洗、晾晒到最后的碾平都由手工制作完成,整个的制作过程带有浓厚的手工原始气息。

白族扎染图案构图严谨,纹样大多取材于常见的动植物形象,形态万千的蝴蝶纹是白族扎染中表现最多的主题。

白族扎染多为黑白色彩对比,在黑白色彩对比系列中又主要采用蓝白两色,这与白族的色尚和文化习俗有关。

白族扎染色彩表现中最显著的美感特征是单纯,它将简单的两种色彩通过艺术的表现手段转化成单纯的美感。

三、白族扎染艺术研究状况及其意义白族扎染工艺比较成熟,但对于白族扎染工艺尚缺乏完整的资料,大部分是大理扎染的历史发展过程和手工艺的制作方法,但是都没有提及现今很多传统手工艺所面临的共同问题——对于传统手艺的保护现状及未来发展问题。

今天白族扎染的研究需要的是一个全面、系统、深入的研究,涉及范围应该包括其文化历史背景、工艺技法、装饰图案艺术、色彩、审美、材料以及传承与发展等相关内容方面的研究。

对白族扎染艺术深层、系统的研究,收集与整理是一个极大的补充与完善,对于白族扎染工艺的保护与发展具有重要的意义,可在很大程度上对白族地区的文化建设与经济建设起到推波助澜的作用;同时也是对中华民族传统手工印染艺术的弘扬和传承。

60撰文/许耘洲云南白族扎染的传承保护与发展方向白族扎染技艺历史悠久扎染,又称绞缬、夹缬,指代一种将织物的部分区域通过缠绕、夹束起来,并使其不触碰染料,由此形成有目的性形状的一种染色技艺。

这种技艺是中国民间最为传统且极具特色的手工染色工艺之一,起源悠久。

在具体方式上具有近百种操作方式,大体操作步骤是根据不同的印制需要,通过线绳对布帛进行不同方式的“绞结”,由于“绞结”方式的不同,加上印染的工艺特色,制品往往在形状以及色度上存在一定差异。

张翰敏作品“洱海蓝”丝巾扎染技艺具有悠久的历史,其精妙的制作技艺令人惊叹,留存至今仍未断代,反而衍生出了众多分支,其中尤其以大理白族扎染技术最具代表性。

但如今在日趋现代化、商业化的社会环境下,扎染已经身处困境,本文试整理其困境的原因,指出扎染传承与发展方向。

61深追其起源可以追溯至商代或西周,至东晋时期便已经有大量生产,既可以制作大幅的整幅式的图案花样,上印例如白色小圆点层层密布的“鱼子缬”或是以紫色打底、上印“白色花斑”形似鹿纹的“鹿胎缬”,也可以制作样式较小的例如蝴蝶、腊梅式的纹样。

自南北朝时期,这种技艺已经进入了女性服装设计者的视野之中,“鹿胎缬”被大量运用在上衣的制作中,唐朝时期,由于当时强盛的国力以及开放的政治文化,扎染技术自然被大力发展,“青碧缬衣裙”成为此时流行的服装样式,正所谓“青碧缬衣裙,素手染繁花”正是对当时女子身着夹缬的美好姿态的描写。

白族主要聚居于云南,且云南境内的人口大多数聚居于大理。

起源说法较多,一般来说可以看作是大理境内西洱海地区周边的大姓原住民族群在发展壮大的过程中逐渐融合了周边的各个小的族群,在这过程中促成了一系列民族的兼并,在受到汉文化的影响之后,与中原文化、经济交流频繁,且在随后千年的发展过程中逐渐形成一个稳定的民族,即白族。

白族文化从历史的角度来看,具有很强的兼容性,且在流传过程中,更是在这种兼容性上发展出了一套自身的文化。

作文与考试·初中版漫步在大理古城中,洱海的风吹过耳畔,小店外挂着的蓝白布料,仿佛是云朵正在蓝天下肆意绘画。

岁月在斑驳的街巷流淌,我沉醉在这美丽的风景中。

“金花,来扎染吗?”一位面容慈祥的老人坐在那蓝白底色的布料之间,笑着问我。

我点点头,跟着她走进了屋中。

屋子很简陋,阳光透过破旧的木窗倒映在了桌上,耳边传来海浪拍打岸边的声音,除了老人,屋里还有几位阿婆,她们正专心地绞着布。

老人拿出一块白布来,我小心翼翼地学着阿婆们的样子,翻折、扎紧、绕绳、上夹,一时间,我仿佛窥见了百年前的人们,他们也正是这样,在匹匹白布前任劳任怨,用勤劳的双手交换甜美充实的生活。

接着,老人拿着靛蓝色的染料,带我来到里面的染坊。

染坊的木窗下是一位正在染布的白族姑娘,她头上的帽子好似弯成了一轮明月,上面的白色绒花也像极了苍山上那洁白的雪,帽边上垂着的珠玉娇俏可爱,微风吹过,帽子上的装饰也跟着轻轻拂动,颇为雅致。

她冲我笑了笑,眼眸中透出清澈的光芒,有如洱海上面泛起的银光。

“只有这样用针把线缠紧绕好,才能染出各种深浅不一的蓝色。

”她用带有白族腔调的语气对我说道。

在她与老人耐心的指导下,白色的布很快就感悟生活□编辑/高明燕扎染·传承文|余析白族扎染,那是苍山洱海间的一抹蓝。

——题记丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳丳24作文与考试·初中版被染上了淡淡的蓝色,犹如一朵蓝莲花灿烂盛开,那一刻,我由衷体会到了传统工艺的魅力。

“姐姐,你这么年轻,怎么不选择去大城市打拼啊?”面对我的疑问,她抬起头,缓缓回答道:“从前我一直在外地上大学,但是这些年阿婆身体不好,经过疗养才渐渐康复。

”她再次低下头去浸染布料,“阿婆是扎染工艺的传承人,虽然这项工艺早已被列入非物质文化遗产,但目前会扎染的人越来越少了,年轻人都去大城市打工,没人愿意学这个,只剩下我和这几位阿婆了。

”她长叹了一口气,眼中噙满了泪水。