表面等离子体增强太阳电池技术

- 格式:pdf

- 大小:645.69 KB

- 文档页数:7

等离子体技术在科学中的作用等离子体技术是近年来发展迅速的一项新兴技术,它在科学领域中扮演着非常重要的角色。

等离子体是指一种电离气体,它具有高度的活性和能量,可以在诸多领域中发挥巨大作用。

在环境工程、物理学、化学、材料科学等领域中,等离子体技术都有着广泛的应用。

本文将着重介绍等离子体技术在科学中的作用。

一、等离子体技术在环境工程中的作用等离子体技术在环境污染治理方面有着巨大的潜力。

如利用等离子体技术实现空气和水的污染物净化。

等离子体技术能够实现高速的氧化和分解污染物,而且可以以较低的温度实现污染处理,从而降低了处理成本,这对于污染治理非常有益。

此外,等离子体技术还可以用于有机废水的处理和病毒、细菌等微生物的灭活。

二、等离子体技术在物理学中的应用等离子体技术在物理学领域中有着广泛的应用,如在热核能研究、相对论物理和天体物理等研究中都有着重要作用。

在热核能研究中,等离子体技术可以产生高温、高密度的等离子体,从而实现核聚变反应。

而在相对论物理研究中,等离子体技术可以模拟宇宙中的物质状态,从而研究宇宙物理学。

此外,等离子体技术还可以应用于等离子体探测器、等离子体加速器和等离子体化学等领域。

三、等离子体技术在化学中的应用等离子体技术在化学领域中也有着广泛的应用。

如等离子体制备纳米材料。

利用等离子体技术,可以制备出高性能的硅纳米线、碳纳米管、金纳米粒子等纳米材料。

这些纳米材料不仅具有优异的性能和应用前景,而且可以应用于纳米技术、能源研究、光电子学和生物医学等领域。

四、等离子体技术在材料科学中的应用等离子体技术在材料科学领域中也有着非常重要的应用。

如等离子体表面处理。

等离子体表面处理可以改变材料表面的化学和物理性质,可以大大增强材料的耐腐蚀性、抗磨损性、抗老化性等性能。

此外,等离子体还可以应用于纳米电子学、纳米光学、太阳电池和涂层等领域。

综上所述,等离子体技术在科学领域中具有着广泛的应用前景。

从环境治理到材料科学,等离子体技术都为我们提供了不同的解决方案。

表面等离子体共振的共振波长-概述说明以及解释1.引言1.1 概述表面等离子体共振是一种在纳米尺度上发生的现象,它在光学和电磁学领域具有重要意义。

表面等离子体共振可以简单地理解为,当光波与金属或半导体等材料界面上的自由电子相互作用时,会引起电子在表面上的集体振荡。

这种振荡在特定波长下达到最大,即共振波长,这是表面等离子体共振的现象。

表面等离子体共振现象由于其特殊的光学性质,在各个领域均有重要的应用。

在生物传感器中,表面等离子体共振可以用来检测微生物的存在并进行分析。

在纳米光子学领域,表面等离子体共振可以用来增强光与物质的相互作用,从而提高光学器件的性能。

在太阳能电池中,表面等离子体共振可以提高光吸收效率,从而增加光电转化效率。

此外,表面等离子体共振还可以用于光子集成电路、图像传感和信息存储等领域。

本文将重点介绍表面等离子体共振的共振波长及其产生机制。

通过深入了解共振波长的特性和调节机制,我们可以更好地应用表面等离子体共振现象,并在各个领域中取得更大的突破和进展。

综上所述,本文旨在全面介绍表面等离子体共振的共振波长,通过对其概念和产生机制的研究,探讨其在各个领域中的应用前景。

最后,我们将总结表面等离子体共振的重要特性,并展望其在未来的发展趋势。

文章结构的目的是为了帮助读者更好地理解和组织文章的内容。

通过清晰的结构,读者可以更容易地跟随文章的思路和逻辑。

本文的文章结构如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 表面等离子体共振的概念2.2 表面等离子体共振的产生机制3. 结论3.1 表面等离子体共振的应用前景3.2 总结文章结构部分主要起到向读者介绍整篇文章的组织框架和目的的作用。

通过明确列出各个章节的标题和内容大致涵盖的内容,读者可以更好地了解接下来的文章会包含哪些方面的知识,并有助于从整体上把握文章的思路和结构。

文章结构的呈现方式可以采用类似上述的列表形式,清晰明了地展示出不同章节的层次关系。

电浆太阳电池从附近的本地化的金属纳米粒子的散射等离子体共振是一种很有前途的方法,增加了光吸收薄膜太阳能电池。

已经观察到光的增强广泛的半导体及太阳能电池配置。

我们回顾实验和理论的进步,近年来已经取得了,描述的基本机制的工作,并提供了一个对未来前景。

1. Introduction光伏有可能作出很大的贡献,以解决气候问题改变的。

为了使化石燃料技术,具有竞争力的光伏电力2-5(根据当地的电力价格的一个因素需要降低价格从化石燃料产生)。

目前,基于晶体的太阳能电池市场的90%的硅晶片,其厚度为200-300微米。

太阳能电池组件的成本的40%左右由结晶硅制成的硅晶片的成本。

正因为如此,出现了一个大量的薄膜太阳能电池在过去十年的研究。

薄膜太阳能电池有厚度通常在1-2微米的范围内,并沉积在廉价的基板,如玻璃,塑料或不锈钢制成。

它们是由多种半导体,包括碲化镉和铜铟联硒化物,以及无定形物和多晶硅。

在所有的薄膜太阳能电池技术的一个主要限制是,它们的吸光度近带隙的光线是无效的,特别是间接带隙半导体硅。

因此,结构的太阳能电池,使得光被困在里面,为了增加吸收率,是非常重要的。

因为硅是一种弱吸收剂,光捕获也可以用在硅片太阳能电池。

为晶片细胞,大小为2-10微米的金字塔到表面刻蚀。

对于薄膜太阳能电池厚度在微米范围内,与这些尺寸的表面纹理化是不适合的,因此,必须找到新的方法。

这是可能实现的光捕获,通过形成波长尺度纹理的基板上,然后在上面沉积的薄膜太阳能电池,光已经实现大幅增长,这种方式[ 1,2 ] 。

然而,粗略增加表面复合,半导体和半导体表面的结果沉积在粗糙的表面通常具有较低的材质。

最近已经出现增加光吸收的一种新方法是利用散射贵金属纳米粒子兴奋的在其表面等离子体共振。

在这种本文回顾在这一领域的最新进展,并讨论涉及的基本机制和改进的潜力。

2. State of the art金属颗粒的光学特性进行了研究,因为对时间的法拉第。

在近几十年来,兴趣加剧,特别是由于发现拉曼散射可以增加几个数量级,通过使用金属纳米结构[ 3,4] 。

表面等离子体(surface plasmons,SPs)是一种电磁表面波,它在表面处场强最大,在垂直于界面方向是指数衰减场,它能够被电子也能被光波激发。

表面等离子体是目前纳米光电子学科的一个重要的研究方向,它受到了包括物理学家,化学家材料学家,生物学家等多个领域人士的极大的关注。

随着纳米技术的发展,表面等离子体被广泛研究用于光子学,数据存储,显微镜,太阳能电池和生物传感等方面。

科学历史1902年,R. W. Wood在实验中发现了金属光栅的衍射异常现象[1],在正常的衍射角分布谱中出现了新的衍射峰(谷),1907年Rayleigh在他的衍射理论中尝试解释这一现象[2],但是直到1941年U. Fano [3]才成功地将这一现象和先前1899-1909年由Zenneck和Sommerfeld提出的电磁表面波(electromagnetic surface wave)的理论[4-5]联系起来。

衍射谱的峰(谷)实际上衍射模式和金属表面的表面等离激元耦合过后的结果。

在特定的衍射角度,当满足波矢匹配(也即光的动量守恒)条件时,光能量可以与表面等离激元能量互相转换,衍射谱图中也就相应的出现峰或谷。

R. H. Ritchie注意到,当高能电子通过金属薄膜时,不仅在等离激元频率处有能量损失,在更低频率处也有能量损失峰,并认为这与金属薄膜的界面有关。

1959年,C. J. Powell和J. B. Swan通过实验证实了R. H. Ritchie的理论。

1960年,E. A. Stren和R. A. Farrel研究了此种模式产生共振的条件并首次提出了表面等离激元(SurfacePlasmon,SP)的概念。

在纳米技术成熟之后,表面等离子体受到了人们极大的关注,从20世纪90年代起成为研究的热点。

它已经被应用于包括生物化学传感,光电子集成器件多个领域。

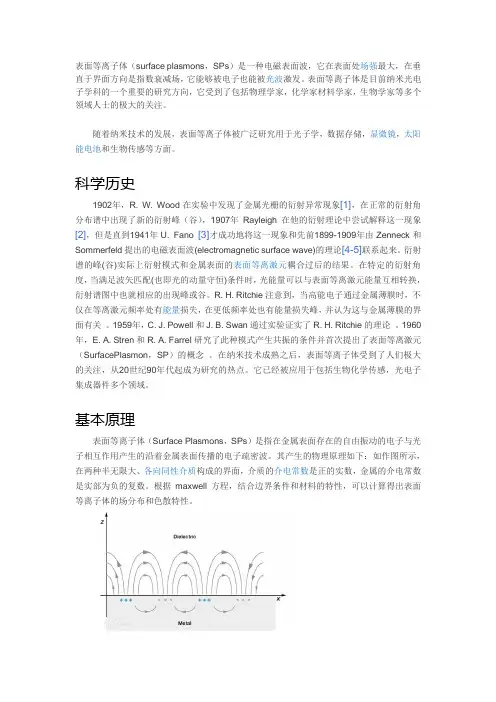

基本原理表面等离子体(Surface Plasmons,SPs)是指在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿着金属表面传播的电子疏密波。

表面等离子激元在太阳能电池中的应用及优化探讨第一章:引言表面等离子激元(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种在金属与介质交接面上激发的光学激元,具有极高的光学增强效应和波导性质。

近年来,SPR在太阳能电池领域得到了广泛的应用和研究,主要是通过SPR的光电转换作用提高光电转换效率,从而提升太阳能电池的性能。

本文将就表面等离子激元在太阳能电池中的应用及优化探讨,进行详细的介绍和分析。

第二章:表面等离子激元的基本原理及研究现状2.1 表面等离子激元的基本原理表面等离子激元是一种固体表面上电磁波与金属表面自由电子的相互作用,当波长和介质折射率与金属表面的等离子体密度、金属种类和形状相匹配时,将会激发出强烈的表面等离子激元共振。

在表面等离子激元共振时,光被紧密包裹在金属表面上,形成高密度的电磁场,对于溶液中的吸附分子和氧化还原反应具有极强的增强效应。

此外,可通过适当的金属形状和粒径调控表面等离子激元的性质,构建具有波导效应的光电材料。

2.2 研究现状SPR技术已被广泛应用于传感器、生物芯片、吸附分离、光催化等领域。

在太阳能电池方面,通过SPR的光电转换效应提高了太阳能电池的性能。

目前,学者们主要探讨了基于纳米颗粒、纳米管、纳米片等具有扩大SPR范围和增强SPR效应的光电材料,并在此基础上进行了太阳能电池的制备和性能测试。

第三章:表面等离子激元在太阳能电池中的应用3.1 提高太阳能电池器件的光电转换效率太阳能电池掺杂有纳米金属颗粒/纳米纹理的电极,可实现SPR 的光电转换效应,在太阳辐射下提高光电池的光吸收率和光电转换效率。

在理论和实验上都证明了此技术的有效性。

3.2 调控太阳能电池器件的能带结构通过SPR的局域电场效应和光催化效应,可调控太阳能电池器件的电子结构和能带结构,提高电荷分离效率、电荷传输效率和光电转换效率,达到优化太阳能电池性能的目的。

3.3 提高太阳能电池器件的稳定性通过SPR技术,可对太阳能电池器件表面进行金属染色,增加氧化还原反应(ORR)活性中心,提高ORR反应速率,从而提高器件的稳定性和使用寿命。

![[能源化工]太阳电池PECVD工艺](https://uimg.taocdn.com/58bc0f78dcccda38376baf1ffc4ffe473368fde6.webp)

太阳能光伏电池的效率提升方法随着对清洁能源的需求不断增长,太阳能光伏电池作为一种重要的可再生能源技术受到了广泛关注。

然而,太阳能光伏电池的效率仍然是一个关键的挑战。

本文将探讨几种提升太阳能光伏电池效率的方法,并介绍其原理和应用。

一、光伏电池结构优化在设计太阳能光伏电池时,结构的优化是提高效率的关键因素之一。

以下是一些常见的光伏电池结构优化方法:1. 多结构太阳能电池:通过将多个电池层叠在一起,每个电池层都能吸收不同波段的太阳光,从而提高总的光吸收效率。

2. 透明导电层:在光伏电池表面涂覆透明导电薄膜,可以提高光的透过率,并减少反射损失,从而提高光伏电池的效率。

3. 防反射涂层:在光伏电池表面涂覆一层防反射涂层,能够增强光的吸收,并减少光的反射损失,从而提高光伏电池的效率。

二、光吸收增强技术提高太阳能光伏电池的光吸收能力是提高效率的另一种方法。

以下是一些常见的光吸收增强技术:1. 纳米结构:使用纳米级的表面结构来增加电池表面积,增强光学吸收和光线的散射,从而提高光伏电池的效率。

2. 表面等离子体共振:通过在电池表面附加金属纳米颗粒,利用共振现象增加光伏电池对太阳光的吸收,从而提高效率。

3. 雷射刻蚀:使用激光技术刻蚀电池表面,形成微纳米级的结构,增加光伏电池的表面积,从而提高光的吸收效率。

三、热管理与散热技术太阳能光伏电池在工作过程中会产生一定数量的热能,过高的温度会导致电池效率下降。

因此,热管理和散热技术是提高效率的关键。

1. 热沉降低:通过设计散热结构和热传导材料,将电池中产生的热能有效地传导到外界,从而降低电池温度,提高效率。

2. 微流体系统:利用微流体技术,在电池表面构建微型液体冷却系统,通过流动的液体将热量带走,从而降低电池温度。

四、材料的研究与发展太阳能光伏电池的效率也与所使用的材料密切相关。

研究和开发新型材料是提高效率的一项重要手段。

以下是一些相关研究的进展:1. 钙钛矿太阳能电池:钙钛矿太阳能电池是近年来备受关注的新型太阳能电池,其具有高效率和低制造成本的特点。

等离子体在材料中的应用1.引言等离子体是一种性质特殊的物质状态,具有高度电离和高温的特点。

近年来,随着科学技术的不断发展,等离子体在材料科学领域中的应用日益广泛。

本文将介绍等离子体在材料中的应用,并重点探讨其在材料表面改性、材料合成和材料分析等方面的应用。

2.等离子体在材料表面改性中的应用2.1表面硬化等离子体可以通过表面硬化技术改善材料的耐磨和抗腐蚀性能。

以金属材料为例,等离子体处理材料表面可以使其形成一层硬、坚韧的氮化物薄膜,从而提高材料的硬度和耐磨性。

2.2表面涂覆等离子体还可以用于材料表面的涂覆。

通过等离子体喷涂技术,可以在材料表面形成高质量的涂层,提供材料的保护和改性功能。

例如,利用等离子体喷涂技术可以在航空发动机叶片表面形成陶瓷涂层,提高叶片的抗氧化和耐热性能。

3.等离子体在材料合成中的应用3.1等离子体聚合技术等离子体聚合技术可以在材料表面或体内合成具有特定功能的化学物质。

利用等离子体聚合技术,可以在材料表面合成具有亲水性、疏水性等性质的薄膜,从而改善材料的表面性能。

3.2等离子体沉积技术等离子体沉积技术可以将薄膜材料沉积在材料表面。

通过等离子体沉积技术,可以在材料表面获得均匀、致密的薄膜,从而提高材料的性能。

例如,利用等离子体沉积技术可以在太阳能电池片表面沉积透明导电氧化物薄膜,提高太阳能电池的效率。

4.等离子体在材料分析中的应用4.1等离子体质谱等离子体质谱技术是一种常用的材料分析手段。

通过将材料样品进入等离子体,可以将样品中的化学元素离子化,并通过质谱仪进行检测和分析。

利用等离子体质谱技术,可以对材料的组成、结构和纯度等进行准确的定量和定性分析。

4.2等离子体放射光谱等离子体放射光谱技术是一种用于材料成分分析的非破坏性方法。

通过将材料样品置于等离子体中,可以激发材料中元素的原子或离子,从而发出特定的光谱信号。

利用等离子体放射光谱技术,可以对材料的成分和含量进行分析和检测。

5.总结等离子体作为一种特殊的物质状态,在材料科学领域中具有广泛的应用前景。

等离子体表面处理光伏概述等离子体表面处理是一种常用的光伏制造技术,它通过使用等离子体对光伏材料的表面进行处理,以改善光伏电池的性能和效率。

本文将详细介绍等离子体表面处理的原理、方法和应用,并探讨其在光伏领域的前景和挑战。

原理等离子体是一种高度电离的气体,它包含大量的自由电子和正离子。

等离子体表面处理利用等离子体的特性,通过将光伏材料暴露在等离子体中,使其表面发生化学和物理变化。

这些变化可以改变光伏材料的表面形貌、化学成分和能带结构,从而改善光伏电池的光吸收、载流子分离和光电转换效率。

方法等离子体表面处理有多种方法,常用的包括物理气相沉积(PECVD)、射频等离子体增强化学气相沉积(RF-PECVD)和等离子体刻蚀。

这些方法可以单独使用,也可以组合使用,根据光伏材料的特性和要求进行选择。

物理气相沉积(PECVD)PECVD是一种将气体分子分解并沉积在光伏材料表面的方法。

它通过在等离子体中施加高频电场,将气体分子激发为等离子体,然后将激发的气体分子沉积在光伏材料表面。

PECVD可以改变光伏材料的表面形貌和化学成分,从而提高光伏电池的光吸收和电荷分离效率。

射频等离子体增强化学气相沉积(RF-PECVD)RF-PECVD是PECVD的一种改进方法,它使用射频电场而不是高频电场来激发气体分子。

射频电场可以产生更高的电离率和更稳定的等离子体,从而提高沉积层的质量和均匀性。

RF-PECVD通常用于制备高质量的光伏材料薄膜,例如非晶硅(a-Si)和微晶硅(μc-Si)。

等离子体刻蚀等离子体刻蚀是一种将光伏材料表面的一部分物质通过等离子体的化学和物理作用去除的方法。

等离子体刻蚀可以改变光伏材料的表面形貌和结构,从而提高光伏电池的光吸收和电荷分离效率。

常用的等离子体刻蚀方法包括干法刻蚀和湿法刻蚀。

应用等离子体表面处理在光伏领域有广泛的应用。

它可以用于制备各种类型的光伏材料薄膜,包括非晶硅、微晶硅、铜铟镓硒(CIGS)和钙钛矿等。

等离子体技术在能源转换领域中的创新应用前景随着全球能源需求的不断增长和对低碳、可持续能源的迫切需求,科学家们正在寻找全新的能源转换解决方案。

在这个背景下,等离子体技术作为一种全新的能源转换工具,正引起越来越多的关注。

等离子体技术的创新应用前景令人振奋,它有望为能源转换领域带来重大的突破和革命。

等离子体是一种物态,介于气体和固体之间,由电磁辐射和高温加热得到。

等离子体技术是通过操控等离子体来实现能量的转换和控制。

在能源转换领域中,等离子体技术具备多方面的潜在应用。

首先,等离子体技术可以应用于太阳能领域。

太阳能作为一种绿色、可再生的能源,具有巨大的潜力。

然而,太阳能的利用效率和成本仍然是一个挑战。

通过利用等离子体技术,科学家们可以改善太阳能电池的性能和效能。

例如,利用等离子体技术可以提高太阳能电池的光吸收能力和光电转换效率。

此外,等离子体技术还可以用于太阳能电池的制造过程中,提高生产效率和降低成本。

因此,等离子体技术在太阳能领域的应用前景非常广阔。

其次,等离子体技术在核能领域也具有重要的应用前景。

核能作为一种高效、清洁的能源形式,被广泛认为是未来能源的重要选择。

然而,核能的安全性和废物处理问题一直是人们关注的焦点。

通过应用等离子体技术,可以提高核聚变反应的控制能力,进一步提高反应的效率和可靠性。

另外,等离子体技术还可以应用于核废料的处理和储存,有效降低核能的环境风险。

等离子体技术在核能领域的创新应用有望提高核能的可持续性和安全性。

此外,等离子体技术还可用于燃料电池和储能装置等领域。

燃料电池作为一种高效能源转换技术,具有显著的潜力。

通过应用等离子体技术,可以改善燃料电池的性能和稳定性,提高能源转换效率和寿命。

另外,等离子体技术还可以用于储能装置的制造和优化,提高储能效果和充放电效率。

因此,等离子体技术在燃料电池和储能装置领域的应用前景非常广阔,有望推动可再生能源的更广泛应用和推广。

为了实现等离子体技术在能源转换领域的创新应用,科学家们仍然面临一些挑战。

太阳能电池表面减反膜1.减反射膜材料目前晶体硅光伏电池使用的减反射膜材料是氮化硅,采用等离子增强化学气相淀积技术,使氨气和硅烷离子化,沉积在硅片的表面,具有较高的折射率,能起到较好的减反射效果。

早期的光伏电池采用二氧化硅和二氧化钛膜作为减反射层。

2.减反射膜厚度的取值减反射膜又称增透膜,它的主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等光学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。

最简单的增透膜是单层膜,它是镀在光学零件光学表面上的一层折射率较低的薄膜。

如果膜层的光学厚度是某一波长的四分之一,相邻两束光的光程差恰好为π,即振动方向相反,叠加的结果使光学表面对该波长的反射光减少。

适当选择膜层折射率,这时光学表面的反射光可以完全消除。

一般情况下,采用单层增透膜很难达到理想的增透效果,为了在单波长实现零反射,或在较宽的光谱区达到好的增透效果,往往采用双层、三层甚至更多层数的减反射膜。

减反射膜是应用最广、产量最大的一种光学薄膜,因此,它至今仍是光学薄膜技术中重要的研究课题,研究的重点是寻找新材料,设计新膜系,改进淀积工艺,使之用最少的层数,最简单、最稳定的工艺,获得尽可能高的成品率,达到最理想的效果。

对激光薄膜来说,减反射膜是激光损伤的薄弱环节,如何提高它的破坏强度,也是人们最关心的问题之一。

3.主要方法减反射膜的设计直接影响着太阳电池对入射光的反射率,对太阳电池效率的提高起着非常重要的作用。

目前主要采用两种方法:(1) 将电池表面腐蚀成绒面,增加光在电池表面的入射次数。

(2) 在电池表面镀一层或多层光学性质匹配的(SiO2、SnO2、TiO2、SiN x、SiC x 等)。

4.设计原理在进行减反射膜的设计时,为简化计算,我们通常要作如下假定:(1) 薄膜在光学上是各向同性介质对于电介质,其特性可用折射率n表征,且为实数;对于金属和半导体,其特性可用复折射率N=n-i k来表征,k为消光系数。

材料研究与应用 2024,18(1):81‐94Materials Research and ApplicationEmail :clyjyyy@http ://mra.ijournals.cn 表面等离子体激元的原理与应用王强1,陈泳竹2*(1.广东技术师范大学光电工程学院,广东 广州 510665; 2.广东技术师范大学研究生院,广东 广州 510665)摘要: 光与物质之间的相互作用,被视为光学应用的最基础物理问题。

由光与凝聚态物质之间的相互作用形成的表面等离子体激元(Surface Plasmon Polaritons, SPPs ),是一种新型的元激发准粒子,因其具有独特的色散和局域场增强特性引起广泛关注。

SPPs 器件打破了传统光学衍射限制,在纳米光子器件中有独特优势,应用于微纳光子学的前沿研究。

阐述了SPPs 的色散关系、激发方式、传播形式和物理性质,重点探讨了SPPs 在波导、近场光学、传感器、生物医疗、光子芯片、表面增强拉曼散射和太阳能电池等方面的应用,并提出了研究前景。

关键词: 表面等离子体激元;衍射极限;局域场增强;表面等离子体共振;亚波长光学应用;波导;光子芯片;原理中图分类号:O436 文献标志码: A 文章编号:1673-9981(2024)01-0081-14引文格式:王强,陈泳竹.表面等离子体激元的原理与应用[J ].材料研究与应用,2024,18(1):81-94.WANG Qiang ,CHEN Yongzhu.Principles and Applications of Surface Plasmon Polaritons [J ].Materials Research and Applica‐tion ,2024,18(1):81-94.0 引言新世纪以来,计算机技术的迅猛发展和理论知识的不断创新,给人类生活带来极大便利的同时也加快了科学发展的脚步。

电子线路固有的发热现象和数据传输能力不足,极大地限制了计算机运行速度的大幅度提高。

该技术中的材料表面重构综述近年来,随着科技的不断发展,许多新的材料技术不断涌现,其中材料表面重构技术就是一个备受关注的领域。

该技术通过改变材料表面的结构和性质,改善其物理性能,具有极高的应用价值。

本文将对该技术中的材料表面重构进行综述。

一、材料表面重构的原理材料表面重构技术是指通过物理、化学或生物学手段改变材料表面结构和性质的方法。

其基本原理是在材料表面引入新的物质,或者改变表面原有物质的结构和化学性质,以实现对材料表面的改性和改善。

这种改变可以是化学反应、物理吸附、生物反应等方式实现的。

由此,材料的物理性质、化学性质和生物学特性都会发生变化,拥有了更好的应用性能。

二、材料表面重构的应用范围材料表面重构技术的应用范围非常广泛,包括医学、生物、化学、电子、能源和材料等领域。

以下是该技术在不同领域的应用:1.医学领域在医学领域,材料表面重构技术可以用于改善医用材料的生物相容性和降低口腔多菌感染。

如通过改变人工关节表面材料的化学吸附能力和表面粗糙度,可以有效降低其在人体内的磨损和氧化,从而延长人工关节的使用寿命;又如通过对牙科用材料的表面进行改性,可降低残余应力和表面裂纹的形成,提高其粘结性和耐磨性。

2.生物领域在生物领域,材料表面重构技术应用范围也很广,如制备特殊的生物纳米粒子,改善生物分子的传递效率,实现肿瘤靶向治疗;用于定向生物诊断和生物检测中。

同时,该技术还可以应用于制备生物软体材料和仿生材料等生物产品,用于模拟人体组织和器官。

3.化学领域在化学领域,材料表面重构技术主要用于催化、分离和吸附等方面,如通过表面修饰来增强催化剂的选择性或活性等性能,提高化学催化反应的效率;制备具有特定分子大小和空间结构的纳米材料,用于分离和纯化药物、化学品和生物样品;通过改变多孔材料的表面特性,来增强其吸附性和选择性。

4.电子领域在电子领域,材料表面重构技术可以应用于制备新型光电器件,如太阳能电池、LED等。

比如通过表面改性来增强太阳能电池的吸收能力,提高转换效率;通过调整LED发光区的表面结构和材料性质,来实现颜色调节和光强控制。

氧等离子体处理是一种常用于材料表面处理的技术,它在科学研究和工业应用中都扮演着重要的角色。

本文将深入探讨氧等离子体处理的原理,从物理原理、化学反应以及应用案例等方面进行解析。

通过阅读本文,希望您能够对氧等离子体处理有更全面、深刻和灵活的理解。

第一部分:物理原理氧等离子体处理是一种利用氧等离子体与材料表面相互作用的加工技术。

氧等离子体是一种带正电荷的氧离子,通过高频电离氧气产生。

在氧等离子体处理过程中,氧等离子体与材料表面相互作用,引发一系列物理现象。

其中最重要的是表面清洁、表面活化和表面改性。

氧等离子体处理技术能够对材料表面进行有效的清洁。

在等离子体激发下,氧离子能够高速碰撞到材料表面,将吸附在表面的杂质和污染物清除掉,从而使得表面更加干净。

氧等离子体处理技术还能够对材料表面进行活化处理。

活化处理可以增加表面的能量和反应活性,提高材料与其他物质的粘附性和反应性。

具体而言,等离子体处理技术可以破坏材料表面的化学键,形成活化位点,进而提高表面的催化活性和化学反应速率。

氧等离子体处理技术还可用于表面改性。

通过控制等离子体处理条件,可以在材料表面形成氧化物薄膜、氢氧化物薄膜等功能性膜层。

这些膜层具有特殊的化学、物理性质,可以改变材料表面的摩擦系数、耐腐蚀性、光学透过性等特性,从而实现材料的特定应用需求。

第二部分:化学反应在氧等离子体处理过程中,不仅发生了很多物理现象,还涉及到化学反应。

氧等离子体可以与材料表面的原子、分子反应,产生一系列化学反应。

氧等离子体处理过程中会引发材料表面的氧化、氮化、硅化等反应。

这些化学反应对于改变材料表面的化学组成,调控材料性质至关重要。

另外,氧等离子体处理还可用于材料的功能性改性。

通过在等离子体处理过程中掺入特定的气体或液体,可以实现对材料表面化学组成的调控,进而实现对材料性质的改变。

以金属材料为例,通过在氧等离子体处理中引入氮气,可以实现金属表面的硬化和耐磨性的提高,从而扩展金属材料的应用领域。

低温等离子体表面处理技术课程报告激光诱导击穿光谱表面等离子体增强薄膜太阳能电池技术一、概述为了节省材料以及降低生产成本,发展高效率薄膜太阳电池将成为太阳电池研发的重点方向和主流。

与传统晶体硅太阳电池相比,高效薄膜太阳电池半导体吸收层更薄,为了尽可能多地吸收太阳光和增强光电流,必须采用陷光技术。

目前,人们通常采用绒面TCO薄膜和高效背反射层来增强薄膜太阳能电池的吸收效率。

最近,研究人员又对金属纳米颗粒激发表面等离子体激元增强硅薄膜太阳能电池、有机半导体电池光电转换效率感兴趣。

贵金属(如金、银、铜等)纳米颗粒激发的表面等离子体共振频率主要在可见光或红外区,因此可以利用其来增强太阳能电池的光吸收。

二、表面等离子体表面等离子体 ( Surface plasmons,SPs) 是一种电磁表面波, 在表面处场强最大, 在垂直于界面方向呈指数衰减场, 其既能被电子也能被光波激发。

在适当的电磁波激发下, 金属表面的自由电子(等离子体) 与电磁波耦合产生集体震荡, 即所谓的表面等离子体共振。

表面等离子体共振发生于金属与介质的交界面。

在金属中,价电子为整个晶体所共有,形成所谓费米电子气。

价电子可在晶体中移动,而金属离子则被束缚于晶格位置上,但总的电子密度和离子密度是相同的,从整体来说金属是电中性的。

人们把这种情况形象地称为“金属离子浸没于电子的海洋中”。

这种情况和气体放电中的等离子体相似,因此可以把金属看作是一种电荷密度很高的低温(室温)等离子体,而气体放电中的等离子体是一种高温等离子体,电荷密度比金属中的低。

三、表面等离子体激元增强光吸收原理每一种金属材料都有对应的固有等离子振荡频率,当光照入射到金属纳米颗粒时,处于激发态的导带电子的运动会与入射光发生相互作用从而导致了粒子表面的激化电荷的产生。

激化电荷起到储存能量的作用,它在特定的频率下会发生共振,此频率也被成为偶极表面等离子共振频率。

当入射光的频率等于金属的振荡频率时,金属粒子的导带电子发生的集体振荡就会产生共振,这就叫做金属中的等离子共振。

表面等离子体共振存在两种形式:如果共振激发只局限在纳米金属表面区域,称为局域表面等离子体共振(localized surface plasmon resonance, LSPR)。

如果共振激发是在连续的金属膜表面传播的,称之为传导型的表面等离子共振(PSPR, propagating surface plasmon resonance),也就是人们常说的表面等离子体共振(SPR, surface plasmon resonance);1 局域表面等离子体激元( LSP )在入射光的照射下,在金属纳米颗粒或者金属表面具有微结构或缺陷中,会形成局域化的表面等离子体共振。

金属纳米颗粒在可见光范围表现出很强的宽带光吸收特征,其实质是由于费米能级附近导带上的自由电子在电磁场的作用下发生集体振荡,共振状态下电磁场的能量被有效地转换为金属自由电子的集体振动。

金属纳米颗粒表面的等离子体共振将会被局限在纳米颗粒表面,称为LSP共振。

在准静态近似下,共振增强极化将引起金属纳米颗粒周围的电场增强,其大小随离开金属表面的距离迅速衰减。

此外,共振增强极化还伴随着金属纳米颗粒对光的散射和吸收效率的增强,通过计算可以得到散射截面C sca与吸收截面C abs。

公式中a代表颗粒尺寸,当a远小于λ时,C abs∝a3,C sca∝a6。

随着颗粒尺寸增加到100nm左右时,消光主要由散射支配,我们可以利用这种性质把金属纳米颗粒集成在薄膜太阳能电池上以增强光吸收。

2 表面等离子体极化激元(SPP)当入射光照射到有金属膜结构的器件时,在金属膜和介质界面上也能产生表面等离子体共振,形成SPP模。

SPP是金属表面自由电子与电磁场相互作用产生的沿金属表面传播的电子疏密波。

可见光照射到银表面产生的SPP能沿表面传播10~100μm,对于近红外光能传播1mm。

SPP具有表面局域和近场增强两个独特的性质。

如图, SPP垂直于表面的场分布在金属和介质中均随离表面距离的增加而呈指数形式衰减,因此在界面上是高度局域的。

表面等离子体共振效应使局域场强度比入射场高出几个数量级。

表面等离子体共振时,入射光的大部分能量耦合到表面等离子体波,使反射光的能量急剧减少,这可应用在太阳电池中促进光吸收。

四、薄膜太阳电池的表面等离子增强效应近来的一些研究发现,在保持光敏层厚度为一常数的情况下,采用表面等离子体结构可以有效降低活性层的光学厚度。

表面等离子体增强光吸收通常有三种方式[1]:包括金属纳米颗粒散射、近场增强、表面等离子体极化激元。

薄膜太阳电池中表面等离子体光俘获示意图薄膜太阳电池表面的等离子光俘获主要有以下三种方式以金属纳米微粒作为亚波长散射单元使其自由地俘获从太阳光入射到半导体薄膜的平面光波并将其耦合到吸收层中如图 a 所示以金属纳米微粒作为亚波长天线使入射光以近场等离子形式耦合到半导体薄膜中以此有效地增加光吸收截面如图 b 所示让光吸收层背面上的波纹状金属薄膜耦合太阳光使其在金属半导体界面处于表面等离子激元模式或使其在半导体平板表面处于波导模式从而将入射光转换成半导体中的光生载流子如图 c 所示采用以上光俘获技术可以使光伏器件的吸收层厚度以10倍甚至100倍的减薄但光吸收系数仍能保持不变1 金属纳米颗粒散射当金属纳米颗粒位于同质介质中时,光在正反两方向上的散射几乎是对称的。

但是,当粒子位于接近两种不同的介质的表面时,这种情况会发生改变,光会沿着介电常数大的介质方向发生散射。

散射光在介质中会产生一个特定的角度,在该角度下会有效增加光传播的距离。

当光散射角度大于该角度的入射光将会被太阳能电池吸收。

另外,如果在电池的被电极上加一金属反射层时,散射到电池表面的光就会发生反射,经过金属粒子重新发生散射,如此反反复复,光发生散射-反射-散射-反射,使光的有效传播路径得到了增加。

表面等离子体共振时,金属纳米颗粒散射截面远大于其几何截面。

例如,共振时空气中银纳米颗粒散射截面大约是其几何截面的 10倍。

散射光以一定倾角在半导体中传播,有效增加了光程。

2006年,Derkacs[2]等人研究将50~100nm金纳米颗粒沉积在非晶硅薄膜太阳能电池的ITO层上,金属纳米颗粒用于亚波长散射元件将来自太阳光自由传播的平面波耦合和限制在电池吸收层内。

电池短路电流增加8.1%,效率增加8.3%。

2007年,Pillai[3]等人将银颗粒沉积在SOI太阳电池和平面硅基电池上,在整个太阳光谱范围内分别获得33%和19%的光电流增长。

2008年,Moulin[4]等人报道将长300nm、高50nm的椭圆形银纳米颗粒集成在微晶硅薄膜太阳能电池背反glass/Ag/TCO层上,之后又直接在玻璃上沉积银颗粒2.近场增强另外一种利用表面等离子体共振激发的方式是利用了金属纳米粒子的局域场增强来提高半导体材料对光的吸收。

纳米粒子起到‘天线’的作用,将入射光的能量以局域表面等离子体模式储存起来。

对于尺寸在5-20nm范围的纳米粒子,反照率越小,这种作用就越明显。

半导体材料中的微小纳米颗粒(直径 5~20nm)可以作为入射太阳光的有效亚波长天线,实现近场增强,将表面等离子体波近场耦合到半导体层增加有效吸收截面。

为了使天线能够有效地转换能量,半导体材料吸收率必须很高,否则吸收的能量耗散在金属的欧姆阻尼中。

因此,微小金属纳米颗粒激发表面等离子体激元局域场增强常应用在有机、染料敏化太阳电池和直接带隙无机太阳电池中。

2000年,Westphalen[5]等人报道了银簇集成在ITO-ZnPc染料太阳电池上,实验发现有5nm的银的电池短路电流增大。

3 表面等离子体极化激元光增强的第三种方式是入射光转化为SPPs, SPPs是沿着接触面(金属与半导体吸收层)传播的电磁波。

在表面等离子体共振频率附近,这种瞬态波被限制在远小于波长范围的金属结构表面。

SPPs在金属/半导体界面处被激发,能有效的增加半导体材料对光的俘获。

在半导体吸收层背面镀上金属膜,入射光激发的 SPP 沿金属和半导体界面传播, SPP 的场分布在金属和半导体中呈指数形衰减,并且在界面上是高度局域的,因此SPP在半导体吸收层能有效的陷光和导光。

入射光激发沿金属和硅界面传播高度局域的 SPP 模,沟槽附近局域场增强,提高电池光吸收。

金属亚波长沟槽结构式太阳电池2012, Jin Y[6]等人证明了采用周期性波纹金属电极能提高在有机太阳能电池(有机太阳能电池)的效率。

效率提高归咎于波纹金属/有机界面表面等离子极化激元(SPP)模式传播的激发导致的吸收增强。

通过调整对SPP共振的特性吸收区域,装置的短路电流密度已从4.1毫安/厘米2增加为5.5毫安/厘米2。

能量转换效率增强35%。

结语:作为一种新概念太阳电池,表面等离子增强太阳电池的研究取得了重要进展。

这类太阳电池光伏性能的改善,主要是利用金属纳米微粒在太阳电池表面产生的等离子增强光吸收效应。

为了进一步提高表面等离子太阳电池的转换效率,并使之达到产业化和实用化水平,需要注意以下几个方面的工作:深入揭示表面等离子增强效应的物理起因和金属纳米微粒的性质、尺寸和形状与等离子增强效应之间的内在联系;理论和实验研究不同金属纳米微粒与不同薄膜表面之间等离子相互作用的物理机制;开发其他新型纳米材料和设计其他新型纳米结构等。

参考文献:[1 ] Atwater H A, Polman A. Plasmonics for improved photovoltaic devices[J]. Nature materials, 2010, 9(3): 205-213.[2] Derkacs D, Lim S H, Matheu P, et al. Improved performance of amorphous silicon solar cells via scattering from surface plasmon polaritons in nearby metallic nanoparticles[J]. Applied Physics Letters, 2006, 89: 093103.[3] Pillai S, Catchpole K R, Trupke T, et al. Surface plasmon enhanced silicon solar cells[J]. Journal of applied physics, 2007, 101: 093105.[4] Moulin E, Sukmanowski J, Luo P, et al. Improved light absorption in thin-film silicon solar cells by integration of silver nanoparticles[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2008, 354(19): 2488-2491.[5] Westphalen M, Kreibig U, Rostalski J, et al. Metal cluster enhanced organic solar cells[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2000, 61(1): 97-105.[6] Jin Y, Feng J, Zhang X L, et al. Surface-plasmon enhanced absorption in organic solar cells by employing a periodically corrugated metallic electrode[J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(16): 163303-163303-4.。