中西医结合 病因病机概要

- 格式:ppt

- 大小:306.50 KB

- 文档页数:10

中西医结合概念与发展简史

中西医结合是结合中国传统医学和西方现代医学的一种综合性的医学模式。

它不仅关注人体的生理和病理变化,还注重环境、社会、心理等因素对健康的影响,旨在提高临床疗效,促进患者康复。

一、中西医结合的定义与内涵

中西医结合是指将中国传统医学和西方现代医学的理论和方法有机地结合起来,形成一种新的医学模式。

它以中医的整体观念和辨证论治为核心,同时吸收西医的现代科技手段,实现优势互补,提高临床疗效。

二、中西医结合的历史渊源

中西医结合的思想可以追溯到中国历史上的医学家张仲景。

他在《伤寒杂病论》中提出了“伤寒热病,以汗解之;内伤杂病,以温补之”的治疗原则。

这标志着中医开始吸收西医的治疗方法,为中西医结合的萌芽奠定了基础。

三、中西医结合的理论基础

中西医结合的理论基础主要包括整体观念和辨证论治。

整体观念强调人体内部环境的平衡和稳定,以及人与自然、社会的和谐统一。

辨证论治则是通过对患者的病情进行综合分析,制定个性化的治疗方案。

四、中西医结合的治疗方法

中西医结合的治疗方法包括中药、针灸、推拿、拔罐、刮痧等传统医学方法,以及西医的现代科技手段如影像学检查、药物治疗、手术治疗等。

这些方法在临床实践中相互补充,提高治疗效果。

五、中西医结合的实践应用

中西医结合在临床实践中广泛应用于心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等慢性疾

病的治疗。

例如,在心脑血管疾病的治疗中,中医的活血化瘀理论和西医的抗血小板聚集药物联合应用,可有效改善患者的预后。

六、中西医结合的发展趋势与前景

随着科技的进步和医学模式的转变,中西医结合正逐渐成为一种全球性的医学趋势。

中医病因病机分析中医学认为,疾病的形成和发展是由于人体内部产生了某种病邪,导致机体阴阳失衡,气血运行受阻,从而引发了各种疾病。

为了有效地治疗疾病,中医学强调对疾病的病因和病机进行准确的分析。

下面将从病因和病机两个方面进行详细阐述。

一、病因分析中医学中,病因分为外因和内因两类。

外因主要包括六淫和七情,而内因则与人体的先天禀赋、后天生活习惯及疾病的发展阶段有关。

1. 外因病因分析外因病因主要包括六淫和七情。

六淫指的是风、寒、暑、湿、燥、火,它们是自然界存在的具有病邪作用的因素。

七情主要指的是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,这些七种情志会影响人体的精神状态,进而引发疾病。

以风邪为例,风邪是一种外来的致病因素,其特点是具有迅猛、变化无常的特点。

当人体遭受寒风侵袭时,容易导致风病的发生,表现为头痛、鼻塞、咳嗽等症状。

2. 内因病因分析内因病因与个体的先天禀赋、后天生活习惯及疾病的发展阶段有关。

先天禀赋主要指的是个体的遗传因素,包括先天体质弱、体质特点等。

后天生活习惯则指的是个体的饮食、作息等生活方式,不良的生活习惯容易导致疾病的产生和发展。

疾病的发展阶段主要指的是疾病发生后的演变过程,如从表浅到深、从表到里等。

以饮食习惯为例,过量摄入辛辣、油腻的食物容易导致胃火旺盛,引发疾病,如胃火上炎、消化不良等。

二、病机分析病机是指疾病的发生、发展及其规律。

中医学强调疾病的病机是由于病邪侵袭而引发了阴阳失衡、气血运行受阻等异常变化。

病机分析主要包括病变的部位、病变的性质、病程的发展等。

通过病机分析,可以帮助中医医生准确判断疾病的性质,选择合适的治疗方法。

以寒邪侵袭为例,寒邪具有寒凝、收引的特点,容易导致气血运行受限,引发疼痛等症状。

在病机分析中,通过判断寒邪的病变部位和性质,中医医生可以选用温补、祛寒的方法进行治疗。

三、中医病因病机分析在临床中的应用中医病因病机分析在临床中具有重要的实用价值。

通过准确地分析病因和病机,中医医生可以有针对性地制定治疗方案,提高治疗的有效性。

中医基础理论知识之病因病机学说中医中药是医疗事业单位考试的重要考查内容,本文带着大家梳理相关知识。

病因,就是破坏人体相对平衡状态而引起疾病的原因。

古代中医病因学将致病因素分为三种:即外因(如六淫、疠气等),内因(如七情)和不内外因(包括饮食不节、劳逸损伤、外伤、寄生虫等)。

痰饮和瘀血是人体受某种致病因素作用后在疾病过程中形成的病理产物,又能直接或间接作用于人体某一脏腑组织,发生多种病证,故又属致病因素。

其实,中医的所谓“不内外因”,有的即是外因,如外伤等;有的则是内因为主,但常结合外因而致病的,如饮食不节、劳逸损伤等皆属此类。

没有一种致病因素既不属于内因,又不属于外因的,充其量是某一致病因素,可能由内因与外因的协同作用形成,因而严格说来,中医所认识的病因是内因与外因两大类。

中医经典著作《黄帝内经》对病因有非常全面、深入的论述。

《灵枢·顺气一日分为四时》提到:“夫百病之所生者,必起于燥湿、寒暑、风雨、阴阳、喜怒、饮食、居处。

”这也许是目前有文字记载的关于天文、气候对人体影响的最早记录,大致意思是说环境中的干燥、潮湿、大寒、大暑、刮风、下雨、阴阳不调、过喜、过怒、饮食、居住环境都可以导致人体发病。

也就是说,《内经》所论述的病因内容主要有天气因素(风、寒、暑、湿、燥、火)、情志因素(怒、喜、忧、思、悲、恐、惊)和饮食起居(饮食、劳逸、房事、起居等)三大方面。

病机,是指疾病发生、发展、变化及其结局的机理。

以阴阳五行、气血津液、藏象、经络、病因和发病等基础理论,探讨和阐述疾病发生、发展、变化和结局的机理及其基本规律,即病机学说。

具体内容:1.从整体上探讨疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律。

如邪正盛衰、阴阳失调、气血失常、津液代谢失常等。

2.从脏腑、经络等某一系统研究疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律。

如脏腑病机、经络病机等。

3.探讨某一类疾病的发生、发展、变化和结局的基本规律,如六经传变病机、卫气营血传变病机和三焦传变病机等。

中西医结合外科学第一单元中医外科证治概要细目一:中医外科命名与专业术语要点:1.疾病的命名原则2.专业术语细目二:病因病机要点:1.致病因素2.发病机理细目三:诊法与辨证要点:1.诊法2.辨证细目四:治法要点:1.内治法2.外治法第二单元无菌术细目一:概述要点:1.无菌术2.灭菌3.消毒细目二:手术器械和物品的消毒与灭菌要点:1.化学消毒法2.物理灭菌法细目三:手术人员和手术室的无菌原则要点:1.手术人员和病人的准备2.手术进行中的无菌原则第三单元麻醉细目一:概述要点:1.麻醉方法的分类2.麻醉方法的选择细目二:麻醉前准备与用药要点:1.麻醉前准备2.麻醉前用药63细目三:局部麻醉要点:1.常用局麻药2.局部麻醉方法的临床应用3.局麻药的不良反应与防治细目四:椎管内麻醉要点:1.蛛网膜下腔麻醉(1)适应证与禁忌证(2)并发症及处理2.硬膜外麻醉(1)适应证与禁忌证(2)并发症及处理细目五:全身麻醉要点:1.分类2.并发症及处理细目六:气管内插管与拔管术要点:1.气管内插管的适应证2.常用气管内插管方法3.拔管指征第四单元体液与营养代谢细目一:体液代谢的失调要点:1.水和钠的代谢紊乱2.钾的异常细目二:酸碱平衡失调要点:1.代谢性酸中毒2.代谢性碱中毒3.呼吸性酸中毒细目三:肠内营养要点:1.适应证2.注意事项细目四:肠外营养要点:1.适应证2.并发症及处理第五单元输血细目一:外科输血要点:1.适应证2. 2.禁忌证3.细目二:输血的不良反应及并发症4.要点:5. 1.不良反应6. 2.并发症及处理7.细目三:自体输血8.要点:9. 1.优点10.2.适应证11.3.禁忌证12.细目四:成分输血13.要点:14.1.优点15.2.主要血液成分制品第六单元围手术期处理16.细目一:手术前准备17.要点:18.择期手术术前准备19.细目二:手术后监测与处理20.要点:21.1.一般监测22.2.恶心、呕吐、腹胀、呃逆的处理23.3.常用导管与引流物的处理24.细目三:手术后常见并发症的处理25.要点:26.1.成人呼吸窘迫综合征的诊断与处理27.2.急性肾功能障碍的诊断与处理28.3.切口并发症的诊断与处理第七单元疼痛与治疗29.细目一:概述30.要点:31.1.疼痛的临床分类32.2.疼痛程度的评估方法33.细目二:慢性疼痛的治疗34.要点:35.1.诊治范围36.2.常用方法37.细目三:术后镇痛38.要点:39.镇痛方法第八单元内镜与腔镜外科技术40.细目一:内镜外科技术41.要点:42.1.纤维胃镜检查的适应证及并发症6543.2.纤维胆道镜检查的适应证及并发症44.细目二:腔镜外科技术45.要点:46.1.腹腔镜手术适应证47.2.腹腔镜手术并发症第九单元外科感染48.细目一:局部化脓性感染49.要点:50.1.疖和疖病51.(1)临床表现52.(2)西医治疗53.(3)中医辨证论治54.2.痈55.(1)临床表现56.(2)西医治疗57.(3)中医辨证论治58.3.急性蜂窝组织炎59.(1)临床表现60.(2)西医治疗61.(3)中医辨证论治62.4.丹毒63.(1)临床表现64.(2)西医治疗65.(3)中医辨证论治66.5.急性淋巴管炎与淋巴结炎67.(1)临床表现68.(2)西医治疗69.(3)中医辨证论治70.6.脓肿71.(1)临床表现72.(2)西医治疗73.(3)中医辨证论治74.细目二:全身性感染75.要点:76.1.诊断77.2.西医治疗78.3.中医辨证论治79.细目三:特异性感染80.要点:81.气性坏疽82.(1)临床表现83.(2)西医治疗84.(3)中医辨证论治第十单元损伤6685.细目一:概述86.要点:87.1.定义88.2.分类89.3.损伤的修复90.细目二:颅脑损伤91.要点:92.1.脑震荡93.(1)临床表现94.(2)西医治疗95.(3)中医辨证论治96.2.脑挫裂伤97.(1)临床表现98.(2)西医治疗99.(3)中医辨证论治100. 3.颅内血肿101.(1)临床表现102.(2)西医治疗103.(3)中医辨证论治104.细目三:胸部损伤105.要点:106. 1.肋骨骨折107.(1)临床表现108.(2)西医治疗109.(3)中医辨证论治110. 2.气胸与血胸111.(1)临床表现112.(2)西医治疗113.(3)中医辨证论治114.细目四:腹部损伤115.要点:116. 1.脾损伤117.(1)临床表现118.(2)西医治疗119.(3)中医辨证论治120. 2.肝破裂121.(1)临床表现122.(2)西医治疗123.(3)中医辨证论治124. 3.胰腺损伤125.(1)临床表现126.(2)西医治疗127.(3)中医辨证论治128. 4.十二指肠及小肠损伤67 129.(1)临床表现130.(2)西医治疗131. 5.结肠与直肠损伤132.(1)临床表现133.(2)西医治疗134.细目五:泌尿系损伤135.要点:136. 1.肾损伤137.(1)临床表现138.(2)西医治疗139.(3)中医辨证论治140. 2.膀胱损伤141.(1)临床表现142.(2)西医治疗143.(3)中医辨证论治144. 3.尿道损伤145.(1)临床表现146.(2)西医治疗147.(3)中医辨证论治148.细目六:烧伤149.要点:150. 1.临床表现151. 2.诊断152. 3.西医治疗153. 4.中医辨证论治154.细目七:冷伤155.要点:156. 1.临床表现157. 2.西医治疗158. 3.中医辨证论治159.细目八:咬蜇伤160.要点:161. 1.毒蛇咬伤162.(1)病因病理163.(2)临床表现164.(3)西医治疗165.(4)中医辨证论治166. 2.兽咬伤167.(1)临床表现168.(2)西医治疗169.(3)中医辨证论治第十一单元肿瘤170.细目一:概述要点:1.定义2.西医病理3.良性与恶性肿瘤的临床表现与区别细目二:常见体表肿物要点:1.脂肪瘤(1)临床表现(2)西医治疗(3)中医辨证论治2.纤维瘤(1)临床表现(2)西医治疗(3)中医辨证论治3.神经纤维瘤(1)临床表现(2)西医治疗(3)中医辨证论治4.皮脂腺囊肿(1)临床表现(2)西医治疗(3)中医辨证论治5.血管瘤(1)临床表现(2)西医治疗(3)中医辨证论治细目三:原发性支气管肺癌要点:1.临床表现与检查2.西医治疗3.中医辨证论治细目四:胃癌要点:1.病因病理2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目五:原发性肝癌要点:1.临床表现与检查2.西医治疗3.中医辨证论治细目六:大肠癌要点:1.结肠癌69(1)临床表现与检查(2)西医治疗(3)中医辨证论治2.直肠癌(1)临床表现与检查(2)西医治疗(3)中医辨证论治第十二单元急腹症细目一:概述要点:1.西医病理2.中医病因病机细目二:急性阑尾炎要点:1.西医病因病理2.临床表现与检查3.诊断与鉴别诊断4.西医治疗5.中医辨证论治细目三:肠梗阻要点:1.分类2.西医病因病理3.临床表现与检查4.诊断与鉴别诊断5.西医治疗6.中医辨证论治细目四:胆道感染与胆石病要点:1.急性胆道感染(1)西医病理(2)临床表现与检查(4)中医辨证论治2.胆石病(1)临床表现与检查(2)西医治疗(3)中医辨证论治细目五:急性胰腺炎要点1.西医病理2.临床表现与检查3.临床分型4.诊断与鉴别诊断705.西医治疗6.中医辨证论治第十三单元甲状腺疾病细目一:概述要点:1.分类2.中医病因病机细目二:单纯性甲状腺肿要点:1.临床表现与检查2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目三:慢性淋巴性甲状腺炎要点:1.临床表现2.西医治疗3.中医辨证论治细目四:甲状腺功能亢进的外科治疗要点:1.临床表现与检查2.手术治疗指征3.手术禁忌证4.术后并发症及治疗5.中医辨证论治细目五:甲状腺肿瘤要点:1.甲状腺腺瘤(1)临床表现(2)中医辨证论治2.甲状腺癌(2)临床表现与检查(3)西医治疗(4)中医辨证论治第十四单元乳腺疾病细目一:急性乳腺炎要点:1.西医病理2.中医病因病机3.临床表现与检查4.西医治疗5.中医辨证论治细目二:乳腺增生病71要点:1.临床表现与检查2.西医治疗3.中医辨证论治细目三:乳房纤维腺瘤要点:1.临床表现与检查2.中医辨证论治细目四:乳腺癌要点:1.西医病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治第十五单元胃与十二指肠溃疡的外科治疗细目一:概述要点:1.手术适应证2.外科治疗方法3.主要并发症及处理细目二:胃及十二指肠溃疡急性穿孔要点:1.临床表现与检查2.诊断与鉴别诊断3.非手术疗法适应证4.手术疗法适应证细目三:胃及十二指肠溃疡大出血要点:1.临床表现与检查2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗细目四:瘢痕性幽门梗阻要点:1.临床表现与检查2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.中医辨证论治第十六单元门静脉高压症要点:1.解剖概要2.临床表现与检查3.诊断与鉴别诊断4.西医治疗5.中医辨证论治第十七单元腹外疝细目一:概述要点:1.腹股沟区的解剖2.西医病因病理3.临床类型细目二:腹股沟斜疝要点:1.临床表现2.西医治疗细目三:腹股沟直疝要点:1.临床表现2.西医治疗细目四:股疝要点:1.临床表现2.西医治疗第十八单元泌尿、男性生殖系统疾病细目一:泌尿系结石要点:1.西医病因病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治细目二:睾丸炎与附睾炎要点:1.西医病因病理2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目三:前列腺炎要点:1.临床表现与检查2.西医治疗3.中医辨证论治细目四:前列腺增生症要点:1.临床表现与检查2.诊断与鉴别诊断3.西医治疗4.中医辨证论治第十九单元肛门直肠疾病73细目一:痔要点:1.痔的分类与病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治细目二:直肠肛管周围脓肿要点:1.西医病因病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治第二十单元周围血管疾病细目一:血栓闭塞性脉管炎要点:1.西医病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治细目二:动脉硬化性闭塞症要点:1.西医病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治细目三:下肢深静脉血栓形成要点:1.西医病因病理2.临床表现与检查3.西医治疗4.中医辨证论治细目四:单纯性下肢静脉曲张要点:1.临床表现与检查2.西医治疗3.中医辨证论治第二十一单元皮肤及性传播疾病细目一:带状疱疹要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目二:癣74要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目三:湿疹要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目四:皮肤瘙痒症要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目五:银屑病要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目六:白癜风要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目七:淋病要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目八:梅毒要点:1.临床表现2.诊断3.西医治疗4.中医辨证论治细目九:尖锐湿疣要点:1.临床表现2. 2.诊断3. 3.西医治疗4.中医辨证论治。

中医基础知识了解中医的病因病机中医基础知识:了解中医的病因病机中医作为中国传统医学的重要组成部分,其独特的理论体系和丰富的经验总结为世人所称道。

中医强调对于疾病起因和发展机制的深入研究,这被称为病因和病机。

本文将介绍中医基础知识中关于病因病机的概念和其在中医诊断和治疗中的应用。

一、病因的概念病因是指导我们了解疾病产生的原因或原因的总称。

中医认为,疾病的产生与环境、情绪、饮食、个体体质等因素密切相关。

在中医中,病因通常被分为外因和内因两大类。

1. 外因外因指来自外界环境的因素,如天气变化、细菌病毒感染、创伤等。

根据中医理论,外因中的六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)是导致病变的主要因素。

不同六淫对应着不同的病症。

2. 内因内因指人体内部的因素,如体质、情绪、饮食、习惯等。

中医强调内因对于疾病的影响十分重要。

个体体质、脏腑功能的平衡和失衡与疾病的发生和演变密切相关。

二、病机的概念病机是指研究和了解疾病发展过程中的机制和规律。

在中医中,病机的认识主要通过辨证来实现。

辨证是中医诊断疾病的核心方法和手段,通过对病症的观察和分析,确定病机。

中医将病机分为表里虚实、寒热、气滞血瘀等多种类型。

1. 表里虚实表里虚实是中医常用的表述方式,指的是疾病在体内外的表现和对疾病发展过程中机体的影响。

表证通常表现为外感病邪所致的病态,如发热、咳喘等。

里证则是具有独立发病机制,与体内脏腑的功能失调有关。

2.寒热寒热是指体内外环境和人体自身对热度的调节状态。

中医形容热性疾病为火热,冷性疾病为寒病。

疾病的寒热特点与病位、证候等因素相关。

3.气滞血瘀气滞血瘀是中医中常见的病机类型,指的是气血在经络中的运行不畅,导致病变。

气滞血瘀常见于疼痛综合征、瘀血病症等。

三、病因病机在中医诊断和治疗中的应用病因和病机的了解对于中医诊断和治疗至关重要。

中医医生通过准确判断病因病机,可以采取对应的治疗方法和药物,提高治疗效果。

1. 诊断通过病因和病机的分析和辨证,中医医生可以准确诊断疾病类型和分级,在治疗过程中有针对性地制定治疗方案。

中西医结合病案专题报告中西医结合病案专题报告可以根据具体的病例内容来进行撰写,以下是一个可能的报告结构和内容:一、病例摘要1. 患者基本信息:包括姓名、年龄、性别等2. 主要症状:描述患者的主要症状及持续时间3. 体格检查结果:包括生命体征、皮肤状态等4. 辅助检查结果:列举患者进行的相关检查,如血液检查、影像学检查、病理学检查等5. 诊断:给出中西医结合的综合诊断,包括中医病名和西医疾病诊断二、疾病分析1. 中医病理分析:根据中医的理论,分析该病的病因、病机和证候特点2. 西医病理分析:根据西医的理论,分析该病的病因、发病机制和病理变化3. 中西医病理对比:比较中西医对该病的病理认识和解释,探讨异同之处三、治疗方案1. 中医治疗方案:根据中医的理论,提出相应的治疗方案,包括中药治疗、针灸治疗等2. 西医治疗方案:根据西医的理论,提出相应的治疗方案,包括药物治疗、手术治疗等3. 中西医结合治疗方案:根据中西医结合的原则,提出综合治疗方案,包括中药与西药的配合使用、中医治疗与物理治疗的结合等四、治疗效果1. 治疗前后症状变化:描述患者在接受治疗后的症状变化情况2. 辅助检查结果分析:根据治疗后的辅助检查结果,评估治疗的效果3. 患者主观感受:记录患者的主观感受和满意度4. 对比分析:比较中医治疗、西医治疗和中西医结合治疗的效果差异五、讨论与总结1. 对比分析:根据治疗效果,对中医治疗、西医治疗和中西医结合治疗的优缺点进行对比分析2. 临床应用价值:探讨中西医结合治疗在该病种或该病例中的应用价值和可行性3. 局限性和不足:指出中西医结合治疗在该病种或该病例中的局限性和不足之处4. 总结:总结该病例中中西医结合治疗的经验和教训,给出相应的启示和建议以上只是一个报告的大致框架,根据具体病例内容的不同,报告的结构和内容会有所调整和改变。

在写作过程中,要根据所学中西医理论、医学知识和临床经验进行详细分析和科学论证。

中医内科学病机概要摘要中医内科学是中医学的重要分支,其研究对象是内脏疾病的防治。

中医内科学是以中医独特的理论体系为依托,通过阐述疾病的病因、病机和临床表现,指导临床诊断和治疗。

本文主要阐述中医内科学的病机概要。

一、概述中医内科学的理论基础是“五脏六腑”、“阴阳五行学说”和“气血津液”等方面。

中医内科学分析疾病的发生和发展,主要从病因、病机和临床表现三个方面入手。

病因包括外感和内伤两大类,其中外感主要指外界的各种自然因素,如风、寒、暑、湿、燥等;内伤则指人体内在的各种因素,如情志、饮食、劳累等。

病机则是对疾病的发生和发展进行分析和推断,是中医诊断和治疗的基础。

临床表现指患者所表现出的一系列临床现象,包括症状、体征、脉象和舌象等。

中医内科学病机概要即对内科疾病的病理机制进行概述,诊断内科疾病需要了解疾病的病因、病机和临床表现,进而发挥中医针灸的疗效。

二、中医内科学的病机概要1. 心脏成疾的病机中医认为,心主志,司血脉。

心脏是五脏之一,如果发生病变就有可能影响精神、血液运行等多方面的生理功能。

心脏疾病的病机主要有由于情志失调等心理因素导致心阴虚、心阳虚或心血瘀等。

•心阴虚病机心阴虚是指心脏中由于阴虚引起的病理变化。

阴虚说明肾阴已经衰弱,导致心气不足,同时,肝木生火,火化心血,心阴被耗损,从而出现了乏力、心烦不安等症状。

•心阳虚病机心阳虚是指心脏中由于阳虚引起的病理变化。

阳虚说明脾胃功能减退,不能产生足够的气血养心脏,从而出现胸闷气短、面色苍白等症状。

•心血瘀病机心血瘀是指由于气血运行不畅引起的病理变化。

气血运行不畅,使心脏的功能不能得到很好的发挥,容易出现胸痛、心悸等症状。

2. 肝脏成疾的病机中医认为,肝脏主疏泄,储藏和利泻。

肝脏对血脉的调节作用非常重要。

肝脏疾病的病机主要有由于肝阴虚、肝阳亢、肝气郁滞等因素引起的病理变化。

•肝阴虚病机肝阴虚是指肝脏中由于阴虚引起的病理变化。

阴虚主要指肝肾不足,导致睡眠不安、头晕目眩等症状。

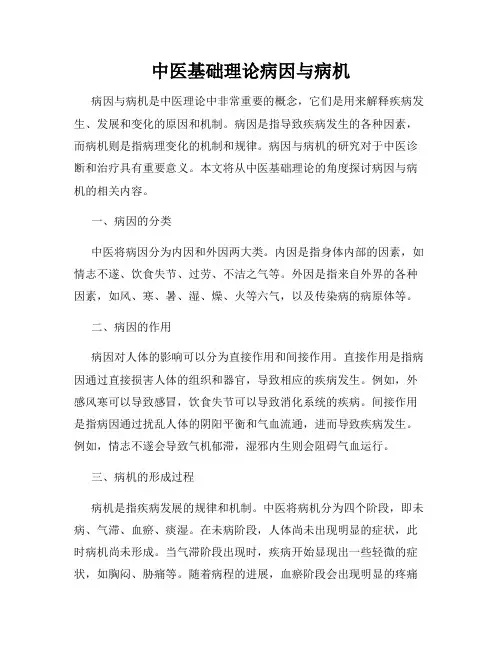

中医基础理论病因与病机病因与病机是中医理论中非常重要的概念,它们是用来解释疾病发生、发展和变化的原因和机制。

病因是指导致疾病发生的各种因素,而病机则是指病理变化的机制和规律。

病因与病机的研究对于中医诊断和治疗具有重要意义。

本文将从中医基础理论的角度探讨病因与病机的相关内容。

一、病因的分类中医将病因分为内因和外因两大类。

内因是指身体内部的因素,如情志不遂、饮食失节、过劳、不洁之气等。

外因是指来自外界的各种因素,如风、寒、暑、湿、燥、火等六气,以及传染病的病原体等。

二、病因的作用病因对人体的影响可以分为直接作用和间接作用。

直接作用是指病因通过直接损害人体的组织和器官,导致相应的疾病发生。

例如,外感风寒可以导致感冒,饮食失节可以导致消化系统的疾病。

间接作用是指病因通过扰乱人体的阴阳平衡和气血流通,进而导致疾病发生。

例如,情志不遂会导致气机郁滞,湿邪内生则会阻碍气血运行。

三、病机的形成过程病机是指疾病发展的规律和机制。

中医将病机分为四个阶段,即未病、气滞、血瘀、痰湿。

在未病阶段,人体尚未出现明显的症状,此时病机尚未形成。

当气滞阶段出现时,疾病开始显现出一些轻微的症状,如胸闷、胁痛等。

随着病程的进展,血瘀阶段会出现明显的疼痛和瘀滞症状。

最后,痰湿阶段病情进一步恶化,出现咳嗽、气急等症状。

四、病因与病机的关系病因与病机是密切相关的,病因是导致病机形成的原因,而病机则是病因作用下的体现。

病因与病机的关系可以理解为因果关系。

只有了解了病因,才能深入了解病机,从而指导针对性的治疗方法。

五、中医治疗基于病因与病机中医治疗的基本思想是辨证施治,即根据病因与病机的不同,采取相应的治疗方法。

辨证施治要求医生全面了解病情,包括病因、病机以及其他相关因素,如年龄、体质等。

只有全面把握了病因与病机,才能制定出针对性的治疗方案,提高治疗效果。

六、病因与病机的平衡状态中医认为,一个人的健康状态是病因与病机保持平衡的结果。

当病因超过了机体的调节能力,或者机体内部存在某些隐性的病机时,疾病就可能发生。

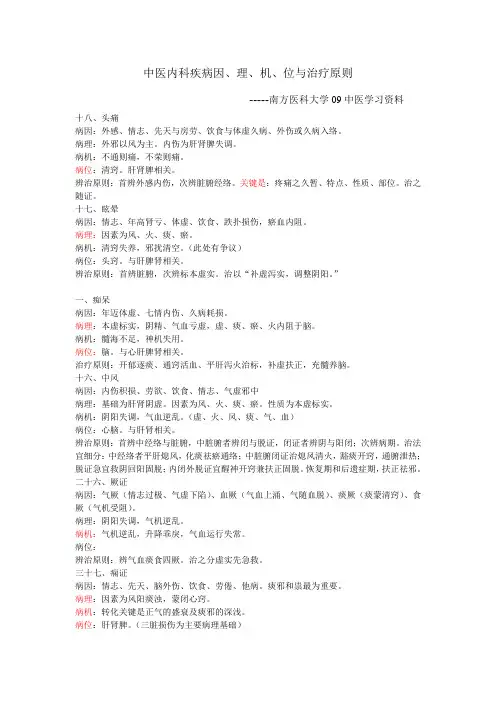

中医内科疾病因、理、机、位与治疗原则-----南方医科大学09中医学习资料十八、头痛病因:外感、情志、先天与房劳、饮食与体虚久病、外伤或久病入络。

病理:外邪以风为主。

内伤为肝肾脾失调。

病机:不通则痛,不荣则痛。

病位:清窍。

肝肾脾相关。

辨治原则:首辨外感内伤,次辨脏腑经络。

关键是:疼痛之久暂、特点、性质、部位。

治之随证。

十七、眩晕病因:情志、年高肾亏、体虚、饮食、跌扑损伤,瘀血内阻。

病理:因素为风、火、痰、瘀。

病机:清窍失养,邪扰清空。

(此处有争议)病位:头窍。

与肝脾肾相关。

辨治原则:首辨脏腑,次辨标本虚实。

治以“补虚泻实,调整阴阳。

”一、痴呆病因:年迈体虚、七情内伤、久病耗损。

病理:本虚标实,阴精、气血亏虚,虚、痰、瘀、火内阻于脑。

病机:髓海不足,神机失用。

病位:脑。

与心肝脾肾相关。

治疗原则:开郁逐痰、通窍活血、平肝泻火治标,补虚扶正,充髓养脑。

十六、中风病因:内伤积损、劳欲、饮食、情志、气虚邪中病理:基础为肝肾阴虚。

因素为风、火、痰、瘀。

性质为本虚标实。

病机:阴阳失调,气血逆乱。

(虚、火、风、痰、气、血)病位:心脑。

与肝肾相关。

辨治原则:首辨中经络与脏腑,中脏腑者辨闭与脱证,闭证者辨阴与阳闭;次辨病期。

治法宜细分:中经络者平肝熄风,化痰祛瘀通络;中脏腑闭证治熄风清火,豁痰开窍,通腑泄热;脱证急宜救阴回阳固脱;内闭外脱证宜醒神开窍兼扶正固脱。

恢复期和后遗症期,扶正祛邪。

二十六、厥证病因:气厥(情志过极、气虚下陷)、血厥(气血上涌、气随血脱)、痰厥(痰蒙清窍)、食厥(气机受阻)。

病理:阴阳失调,气机逆乱。

病机:气机逆乱,升降乖戾,气血运行失常。

病位:辨治原则:辨气血痰食四厥。

治之分虚实先急救。

三十七、痫证病因:情志、先天、脑外伤、饮食、劳倦、他病。

痰邪和祟最为重要。

病理:因素为风阳痰浊,蒙闭心窍。

病机:转化关键是正气的盛衰及痰邪的深浅。

病位:肝肾脾。

(三脏损伤为主要病理基础)辨治原则:据正气盛衰及痰浊深浅辨证之轻重,按标本缓急分发作间歇治之。

中医病机十九条内容

中医病机十九条是中医理论中的重要内容之一,它主要涉及疾病的发生、发展和转归等方面的规律。

以下为中医病机十九条的内容:

1. 阴阳失调:疾病的发生和发展与阴阳失调有关。

2. 寒热失调:体内寒热失调是疾病发生的重要因素。

3. 气机不畅:气血运行不畅导致疾病的发生。

4. 湿邪侵袭:湿邪侵袭人体会引起疾病。

5. 痰湿阻滞:痰湿阻滞体内会导致疾病的发生。

6. 血瘀阻滞:血瘀阻滞会导致疾病的发生。

7. 脾胃失调:脾胃失调是疾病发生的重要原因。

8. 肝郁气滞:肝郁气滞是疾病发生的重要原因。

9. 肺失宣降:肺失宣降会导致疾病的发生。

10. 肾精亏损:肾精亏损是疾病发生的重要原因。

11. 心火上炎:心火上炎会导致疾病的发生。

12. 肝胆失调:肝胆失调是疾病发生的重要原因。

13. 脑髓损伤:脑髓损伤会导致疾病的发生。

14. 脉络阻塞:脉络阻塞会导致疾病的发生。

15. 气血不足:气血不足是疾病发生的重要原因。

16. 气虚血瘀:气虚血瘀是疾病发生的重要原因。

17. 气滞血瘀:气滞血瘀会导致疾病的发生。

18. 脾胃虚弱:脾胃虚弱是疾病发生的重要原因。

19. 肝肾不足:肝肾不足是疾病发生的重要原因。

这些内容涉及到了中医病机理论中的一些重要概念和规律,对于中医诊断和治疗具有重要的指导作用。

中医病因病机学说中医病因病机学说是中医学中的一个重要理论体系,它包含了关于疾病发生发展过程的认识和解释。

病因是指导致疾病形成的原因,病机则是指导致疾病发展的机制。

中医病因病机学说的核心思想是认为疾病的形成与人体的生理、病理、环境等多种因素密切相关。

一、病因病因是疾病形成的原因,中医将其分为外因和内因两个方面来进行阐述。

1. 外因外因主要包括六淫和七情。

六淫是指风、寒、暑、湿、燥、火六种气候因素,当人体受到这些因素的侵袭时,会导致体内阴阳失调,从而引发疾病。

七情则是指喜、怒、思、忧、悲、恐、惊七种情绪,当情绪波动过大或长时间处于不良情绪状态时,也会影响人体的阴阳平衡,导致疾病的发生。

2. 内因内因主要分为先天和后天两个方面。

先天即人体自身遗传的因素,包括体质、先天禀赋等,如果先天体质较差,则易于受到外界因素的侵袭;后天则主要是指生活方式、饮食习惯、工作环境等,这些因素如果不注意调节和保养,也会导致疾病出现。

二、病机病机是指在疾病发展过程中的机制和规律,主要涉及到脏腑、气血、阴阳等方面的变化。

1. 脏腑中医学将人体的脏腑分为五藏六腑,每个脏腑都有其特定的功能。

当人体出现疾病时,病理变化往往与脏腑有关,比如心包炎就是心脏功能异常引起的;肝病则是肝脏功能失调导致的。

中医通过观察脏腑的病变,以判断疾病的发展和预后。

2. 气血气血是维持人体正常生理功能的重要物质基础,它们在人体内运行着并相互关系密切。

中医认为,气血的运行不畅,会导致疾病的发生。

比如血瘀会导致气血不畅,产生疼痛和其他病理变化。

3. 阴阳阴阳是中医学的核心概念,它们是相对而言的,也是互为根本的。

当人体阴阳失衡时,就会发生疾病。

比如阳盛则会出现发热、口渴等症状;阴虚则会出现口干、消瘦等病理变化。

调节阴阳平衡是中医治疗的关键。

三、应用中医病因病机学说在中医临床实践中有着重要的应用价值。

通过对病因的把握,中医医生可以提供针对性的治疗措施,减少疾病发生的可能性。

中医的病因和发病机理中医是我国传统的医疗体系,其基于五行学说、阴阳理论与经络脏腑学说,旨在通过身体的内外环境、心身状态等多方面的因素综合分析与治疗疾病。

其中,中医的病因学与发病机理是中医的重要基础理论之一,是中医精准治疗的重要依据。

下面,本文将会从中医的病因学、发病机理等方面进行探讨。

一、病因学中医的病因学主要包括外因与内因两个方面,外因是指外界因素引起身体的异常,而内因则是指身体内部因素引起身体的异常。

1.外因外因包括七情、饮食、气候、外伤、疫疠等因素。

其中,七情是指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情绪,如果过度、长期地受到这些情绪的影响,就会导致身体的不适。

饮食是指人们日常摄入的各种食物,在中医中说服舒逆,调和阴阳是保持身体健康的重要因素,如果饮食不当,则会导致身体内环境紊乱。

气候是指各种自然环境因素,如春寒、夏热、秋凉、冬寒等,如果身体不能适应这些气候,就会出现各种疾病。

外伤是指各种外部因素引起的身体损伤,如骨折、烧伤、创伤等,这些外伤在不同程度上会对身体造成不同程度的伤害。

疫疠则是由传染病引起的疫情,如霍乱、鼠疫和致命的病毒性感染等,对人们的健康造成了极大的威胁。

2.内因内因主要分为先天因素与后天因素。

先天因素是指遗传因素,也就是人一出生时所具备的天资,包括遗传性疾病和体质类型等。

后天因素则是指后天的生活习惯、环境和工作压力等因素,它们都会影响身体的健康。

如果身体的先天优势与后天环境不相容,会导致身体出现各种疾病。

以上,就是中医病因学的概述。

可以看出,中医的病因学非常综合,它关注的是人体从外到内的各种变化,强调动态平衡的调节与改善,具有指导治疗的实际意义。

下面,我们就来了解一下中医的发病机理。

二、发病机理中医的发病机理主要分为“过度不足”和“寒热虚实”两个方面。

前者强调人体的生理和心理状态过度或不足,造成人体整体的失调;后者则是强调人体内部环境异常,导致身体功能失调。

1.“过度不足”“过度不足”是中医理论制定的一个核心概念。

中医的病因病机和辨证论治中医是一门独特的医学体系,其治疗理念和方法与西医有着明显的差异。

在中医的理论中,病因病机和辨证论治是核心概念,它们在中医诊断和治疗中起着至关重要的作用。

一、病因病机的概念中医认为,人体的健康与疾病是由于病因引起的病机变化所致。

病因是指导致疾病发生的原因,可以包括内因和外因。

内因主要指人体内部的因素,如情志失调、饮食不当、过度劳累等;外因则是指环境因素,如寒邪、暑邪等。

病机则是指疾病发展的基本过程和规律,包括病理变化的过程、临床表现的特点等。

二、辨证论治的概念辨证论治是中医诊断和治疗的核心方法之一,它通过观察和分析患者的症状、体征、舌诊、脉诊等,确定疾病的证候类型,再根据疾病的病因病机进行相应的治疗。

辨证论治强调整体观察,强调个体化治疗,注重调节人体的阴阳平衡,以达到恢复健康的目的。

三、病因病机与辨证论治的关系病因病机和辨证论治是密切相关的。

病因病机的理论为辨证论治提供了科学依据,而辨证论治则是根据病因病机的理论来指导具体的治疗方案。

在中医中,辨证论治是根据疾病的病因病机来选择相应的治疗方法。

例如,对于感冒这一常见病,中医辨证论治的方法包括风寒感冒、风热感冒等不同类型,治疗方法也各不相同。

如果是风寒感冒,可以采用解表祛寒的方法,如使用辛温解表的药物;如果是风热感冒,可以采用清热解毒的方法,如使用苦寒清热的药物。

四、案例分析为了更好地理解中医病因病机和辨证论治的概念,我们来分析一个实际案例。

小明因感冒引起的咳嗽已经持续了几天。

他的主要症状有咳嗽、喉咙痛、鼻塞和流涕。

他的舌头上有一层白苔,脉搏偏快。

根据中医的病因病机和辨证论治的原则,我们可以得出以下结论:1. 病因:小明感冒的病因是风寒外袭;2. 病机:风寒邪气入侵人体,导致气血运行不畅,阻碍了肺脾的正常功能;3. 辨证:小明的证候类型属于风寒感冒,表现为咳嗽、喉咙痛等症状,舌苔白、脉搏偏快;4. 治疗:针对小明的病因病机和辨证结果,建议使用解表祛寒的方法进行治疗,如服用柴胡疏肝散等中药。

病因、病机的中西医结合基础理论

和胜;谢秀珍

【期刊名称】《现代中西医结合杂志》

【年(卷),期】2007(16)13

【摘要】中医学的病因、病机与脏腑理论一样,是中医学的重要理论基础组成部分,《黄帝内经》用大量篇幅作出论述,为中医学的病因、病机理论的发展奠定了基础。

病因、病机理论经后世医学家长期医疗实践和不断完善,发展成为目前的理论水平。

笔者所阐述的中西医结合基础理论,结合了现代医学中微生物学、免疫系统功能等内容,以组成新病因、病机理论。

【总页数】1页(P1767)

【作者】和胜;谢秀珍

【作者单位】云南省兰坪县万和医院,云南,兰坪,671400;云南省兰坪县疾病预防控制中心,云南,兰坪,671400

【正文语种】中文

【中图分类】R2-031

【相关文献】

1.冠心病病因病机中西医结合探析

2.病因病机研究与提高中西医结合临床水平

3.国家973计划中医基础理论专项重点课题“艾滋病中医病因及发病机制的研究”正式启动

4.异位妊娠中西医结合病因病机探讨

5.湖南省中西医结合学会基础理论专业委员会第四次学术研讨会湖南省病理生理学会中西医结合专业委员会第二次学术研讨会会议纪要

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。