汉代隶书代表作品

- 格式:ppt

- 大小:38.17 MB

- 文档页数:199

隶书大盛的汉代书法隶书大盛的汉代书法汉代从公元前二零六年到公元二二零年四百二十六年,是汉字书法发展史上关键性的一代。

汉代分为西汉和东汉,两汉三百余年间,书法由籀篆变隶分,由隶分变为章草、真书、行书,至汉末,我国汉字书体已基本齐备。

因此,两汉是书法史上继往开来,由不断变革而趋于定型的关键时期。

隶书是汉代普遍使用的书体。

汉代隶书又称分书或八分,笔法不但日臻纯熟,而且书体风格多样。

刘勰《文心雕龙。

碑》说:“自后汉以来,碑碣云起。

”因此,东汉隶书进入了型体娴熟,流派纷呈的阶段,目前所留下的百余种汉碑中,表现出琳琅满目,辉煌竞秀的风貌。

在隶书成熟的同时,又出现了破体的隶变,发展而成为章草,行书,真书也已萌芽。

书法艺术的不断变化发展,为以后晋代流畅的行草及笔势飞动的狂草开辟了道路。

另外,金文、小篆因为实用面越来越小而渐趋衰微,但在两汉玺印、瓦当和嘉量上还使用,并使篆书别开生面。

康有为曾说:“秦汉瓦当文,皆廉劲方折,体亦稍扁,学者得其笔意,亦足成家。

”主要作品介绍:1 )马王堆帛书秦代末期和西汉初期的墨书手迹。

1973年在湖南长沙马王堆三号汉墓出土。

包括《战国策纵横家书》、《老子》甲本(左图)和乙本(右图)等,它是研究西汉书法的第一手资料,使前人争论不休的`西汉有无隶书的问题迎刃而解,所谓西汉无隶书,西汉无分书等说法不攻自破。

《马王堆帛书》用笔沉着、遒健,给人以含蕴、圆厚之感。

它的章法也独具特色,既不同于简书,也不同于石刻,纵有行、横无格,长度非常自由。

有强烈的跳跃节奏感。

总体反映了由篆至隶的隶变阶段的文字特征。

2 )西狭颂汉代隶书。

全称为《汉武都太守汉阳河阳李翕西狭颂》,篆额有“惠安西表”四篆字,故又名《惠安西表》。

建宁四年(公元171 年)六月刻,在甘肃成县天井山摩崖。

此石结字高古,庄严雄伟,用笔朴厚,方圆兼备,笔力遒劲。

杨守敬评论说:“方整雄伟,首尾无一缺失,尤可宝重。

”碑文末刻有书写者“仇靖”二字,开创书家落款之例。

汉代隶书知识点总结汉代隶书作为中国古代书法的重要形式,具有极高的艺术价值和历史意义。

隶书是在秦代小篆的基础上演变而来的,其形体规整,结构严谨,气势雄浑,被誉为中国书法的经典之作。

在汉代,隶书得到了充分的发展和传承,形成了独特的风格和特点。

以下将对汉代隶书的知识点进行总结。

一、隶书的产生和发展1. 隶书的产生隶书是在秦代小篆的基础上演变而来的。

隶书的产生与中国古代社会的变革和文字书写技术的发展密切相关。

在春秋战国时期,秦国的统一战争促进了文字书写技术的统一。

为了适应繁忙的行政机构和日益繁荣的经济活动,秦始皇统一了文字,推行了小篆作为官方文字。

然而,小篆的书写繁琐,不便于日常应用。

因此,人们开始探索一种更适合实际使用的书写形式,于是隶书便应运而生。

2. 隶书的发展隶书最早出现于西汉初期,经过汉武帝时期的规范和晋代的改革,隶书逐渐发展成为一种成熟的书写形式。

汉武帝统一文字后,为了加强对文字的管理和规范,他下令选用隶书为官方行书,并设立了隶书馆。

汉武帝还特别聘请了当时著名的书法家,如张苍、杨雄等人,向他们学习隶书技艺。

这些举措促进了隶书的发展,使其成为汉代书法的代表作品。

晋代的王羲之和王献之等人对隶书进行了深入研究和改革,使其风格更加丰富多样,成为了中国书法发展的重要里程碑。

二、隶书的特点和风格1. 隶书的结构特点隶书的结构严谨,字形规整,线条流畅。

其笔画粗细适中,线条的厚薄和长短均匀平稳,给人一种严谨、稳重的感觉。

隶书的结构秩序明确,构图简洁,注重横平竖直,各部分协调统一。

整体呈现出一种庄重肃穆的气质。

2. 隶书的书写技法隶书的书写技法主要包括点画、撇捺、横折等。

点画是指在书写过程中,使用笔尖轻轻一点,形成点状的笔画,用以装点衬托字体的整体氛围。

撇捺是指在书写时,向下或向上加以一定的力度,形成撇或捺状的笔画,使字体显得更加饱满有力。

横折是指在书写时,将笔尖向左或向右一扭,形成倾斜的笔画,赋予字体更多的活力和动感。

列举汉代碑刻隶书10种汉代是中国历史上非常重要的一个时期,这个时期的碑刻隶书非常有特色。

下面我将为大家列举汉代碑刻隶书的十种类型,并对每一种进行简要介绍。

1. 《丁令碑》:这是一种记载丁令事件的碑刻。

丁令是汉代的一个官员,他在任职期间为民众办理了很多实事,深受人民的爱戴。

这个碑刻记录了丁令的事迹,表彰了他的贡献。

2. 《秦汉诸侯王碑》:这是一种记录秦汉时期诸侯王的碑刻。

这些碑刻记载了诸侯王的姓名、封地和功绩等信息,是研究秦汉时期地方政权和历史的重要资料。

3. 《汉武帝碑》:这是一种纪念汉武帝刘彻的碑刻。

汉武帝是汉朝最杰出的皇帝之一,他在位期间推行了一系列改革,对中国历史产生了深远的影响。

这个碑刻记录了汉武帝的事迹和他对国家的贡献。

4. 《韩非子碑》:这是一种纪念韩非子的碑刻。

韩非子是中国古代著名的政治家和思想家,他的著作《韩非子》对中国古代的政治理论产生了重要影响。

这个碑刻记录了韩非子的事迹和他的学说。

5. 《张骞碑》:这是一种纪念张骞的碑刻。

张骞是中国古代的一位著名使节和探险家,他率领使团成功地开辟了丝绸之路。

这个碑刻记录了张骞的事迹和他对中国历史的贡献。

6. 《郑国渠碑》:这是一种纪念郑国渠的碑刻。

郑国渠是中国古代的一位伟大工程师,他设计并修建了郑国渠,为中国的农田灌溉和交通运输做出了重要贡献。

这个碑刻记录了郑国渠的事迹和他的技术成就。

7. 《铜雀台碑》:这是一种纪念铜雀台的碑刻。

铜雀台是汉代的一座重要建筑,是皇帝举行宴会和接见重要官员的地方。

这个碑刻记录了铜雀台的建造过程和它的历史意义。

8. 《三蒙碑》:这是一种纪念三蒙的碑刻。

三蒙是汉代的一位著名将军,他在战场上表现出色,多次击败敌军。

这个碑刻记录了三蒙的事迹和他对国家的贡献。

9. 《太学碑》:这是一种纪念太学的碑刻。

太学是汉代的一所重要学府,是培养人才和传播知识的地方。

这个碑刻记录了太学的历史和它的教育成就。

10. 《九章算术碑》:这是一种纪念九章算术的碑刻。

历代隶书碑帖大全

隶书是中国书法艺术的重要一环,其发展历程悠久,历代隶书碑帖众多。

以下是部分著名的隶书碑帖:

1. 《乙瑛碑》

《乙瑛碑》全称《鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》,是东汉时期重要的隶书碑刻之一,与《礼器碑》、《史晨碑》并称为“孔庙三碑”。

其书风沉着厚重,笔力雄健,是学习隶书的重要范本之一。

2. 《礼器碑》

《礼器碑》全称《汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》,是汉代隶书的代表作品之一,其书法风格工整精细,是学习隶书时必不可少的范本。

3. 《史晨碑》

《史晨碑》是东汉时期刻在石上的文字,其书法风格端庄秀丽,笔划严谨,结构匀称,也是学习隶书的经典之作。

4. 《曹全碑》

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,是汉代隶书的代表作品之一,其书法风格秀丽典雅,笔划流畅,是学习隶书时的重要范本。

5. 《华山碑》

《华山碑》全称《西岳华山庙碑》,是汉代隶书的代表作品之一,其书法风格宽绰庄重,气势恢宏,是学习隶书时的重要范本。

6. 《熹平石经》

《熹平石经》是东汉熹平年间刻在石上的文字,其内容主要是儒家经典,是汉代隶书的代表作品之一。

其书法风格严谨工整,是学习隶书时的重要范本。

除了以上列举的历代隶书碑帖外,还有许多其他著名的隶书碑帖,如《熹平石经残石》、《张迁碑》、《鲜于璜碑》等。

这些碑帖都是学习隶书的重要范本,可以帮助人们了解隶书的演变和发展历程。

汉代的隶书发展历程汉代隶书发展历程汉代是我国历史上中国书法艺术迅速发展的重要阶段,特别是隶书在汉代达到了辉煌的巅峰。

隶书是由古代篆刻演变而来的一种字体,具有工整、严谨的特点。

下面将为大家介绍汉代隶书的发展历程。

汉代隶书的发展可大致分为两个阶段:西汉隶书和东汉隶书。

西汉隶书以刘邦时代为起点,到汉武帝时期为止。

当时,汉朝许多重要公文、碑刻等文献都使用隶书书写。

西汉隶书主要以刘邦时期的“尚书隶”为代表,这是一种笔画清晰、结构分明的字体,给人以庄重、严肃之感。

随着汉武帝时期的中书、侍郎等重要文官不断使用隶书写公文,汉代隶书逐渐演变为一种更加规范、工整的字体。

东汉隶书时期,隶书由于应用范围的不断扩大,使得隶书书法家们不断探索创新,吸收了当时其他字体的优点,并在此基础上形成了独特的风格。

东汉隶书的代表作品有刘仲节的《刘平仲碑》,这是一座全身的自傲之作,给人以笔力雄健、气势磅礴之感。

刘仲节以工整的字形、流畅的笔势和严谨的结构,创造出了一种新的书写风格,被后人称为“后汉隶”,成为东汉隶书的典范。

东汉末年,由于内外战乱的影响,文化艺术受到很大的冲击,书法艺术也走向了衰落。

然而,东汉末年的隶书家魏晋南北朝时期却仍然保持了较高的水平,作为汉代隶书发展的继承者,他们不仅对隶书字形进行了进一步的丰富和创新,还对隶书的书写技巧和用笔方式进行了更加细致的研究。

总结起来,汉代隶书的发展历程表明,隶书作为中国书法的重要分支,经过汉代的不断发展,形成了独特的风格和艺术魅力。

它既继承了篆刻的精华,又吸取了其他字体的优点,开创了一个新的时代,为后世的书法家们提供了宝贵的艺术资源和创作灵感。

汉代的隶书不仅在当时受到了广泛的赞誉,而且对后来的书法发展产生了深远的影响,成为我国书法艺术独特风采的重要组成部分。

汉代隶书的知识点总结汉代隶书是中国书法发展史上的一个重要阶段,也是中国隶书发展的高峰时期。

在汉代隶书中,隶书的发展已经达到了相当高的水平,成为当时文人士大夫书写文书的主要书体,并且对后世书法的发展产生了深远的影响。

汉代隶书的形成和发展汉代隶书的形成和发展有以下几个方面的特点。

1. 隶书的来源和发展汉代隶书的起源可以追溯到春秋战国时期,当时的隶书是一种行书的变体,流传于古代的秦国和齐国。

汉代隶书在秦朝的基础上发展起来,形成了自己独特的风格和特点。

2. 隶书的规范化汉代隶书在书写上进行了一系列的规范化,使其成为了一种具有严谨规范性的书体。

同时,在汉代初期,隶书还受到了印章文化的影响,书写的规范化与印章文化相辅相成,使得隶书在当时的文书书写中发挥了重要作用。

3. 隶书的流行与推广在汉代,隶书得到了广泛的应用和推广,成为了当时社会文化生活中不可或缺的书体。

汉代隶书的流行,也为后来的楷书、行书等书体的发展奠定了基础。

汉代隶书的书写特点汉代隶书在书写上有着独特的特点,主要表现在以下几个方面。

1. 线条的流畅与硬朗汉代隶书的线条流畅而有力,具有较强的书写节奏和力度。

在书写时,力度趋向均匀,线条之间的间距也较为合理。

这种线条的流畅和硬朗,使得整体字体显得工整、美观。

2. 结构的稳健与均衡汉代隶书的字体结构稳健而均衡,形态规整。

笔画之间的比例协调,字形的对称性和统一性都得到了较好的体现。

这种结构的稳健和均衡,使得隶书的书写规范性较高,有利于书写的流畅与美观。

3. 线条的笔法运用汉代隶书在书写时,运用了丰富多样的笔法。

包括颤抖、颠勒、醉勒、跌折等多种笔法的运用,让整体字体显得生动活泼,富有韵律感。

4. 篆书的影响汉代隶书还受到了篆书的影响,形成了一种独特的篆隶风格。

这种隶书的书写风格,既具有篆书的古拙、刚劲,又具有隶书的流畅、优美,形成了一种别具特色的书体。

汉代隶书的书法家及代表作品在汉代,有许多著名的隶书书法家,他们的作品成为了汉代隶书的代表作品。

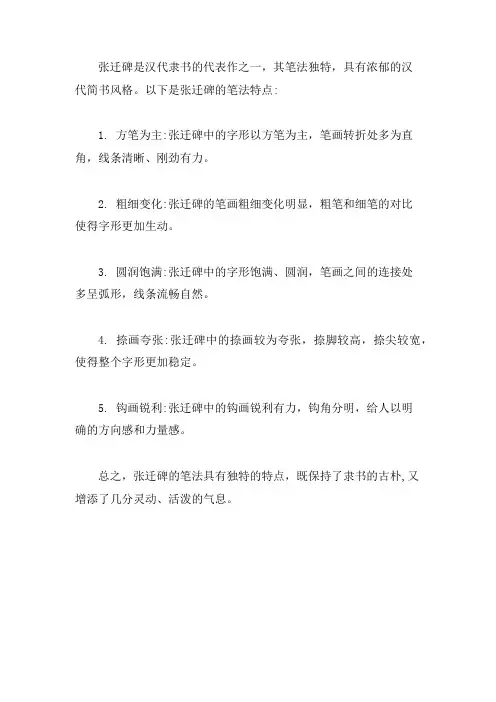

张迁碑是汉代隶书的代表作之一,其笔法独特,具有浓郁的汉

代简书风格。

以下是张迁碑的笔法特点:

1. 方笔为主:张迁碑中的字形以方笔为主,笔画转折处多为直角,线条清晰、刚劲有力。

2. 粗细变化:张迁碑的笔画粗细变化明显,粗笔和细笔的对比

使得字形更加生动。

3. 圆润饱满:张迁碑中的字形饱满、圆润,笔画之间的连接处

多呈弧形,线条流畅自然。

4. 捺画夸张:张迁碑中的捺画较为夸张,捺脚较高,捺尖较宽,使得整个字形更加稳定。

5. 钩画锐利:张迁碑中的钩画锐利有力,钩角分明,给人以明

确的方向感和力量感。

总之,张迁碑的笔法具有独特的特点,既保持了隶书的古朴,又

增添了几分灵动、活泼的气息。

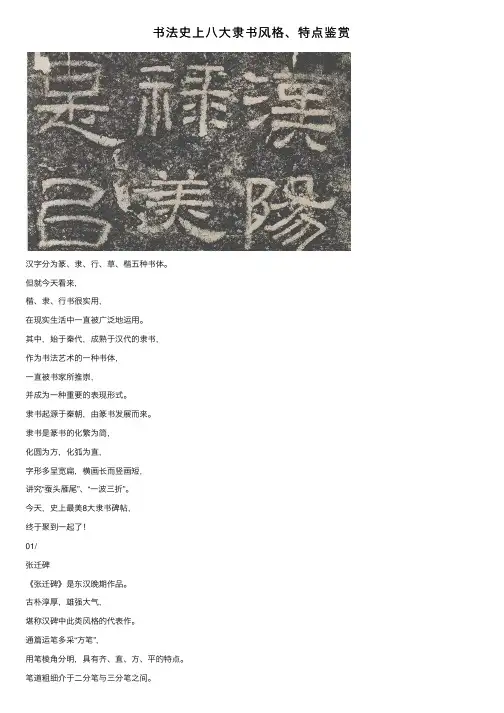

书法史上⼋⼤⾪书风格、特点鉴赏汉字分为篆、⾪、⾏、草、楷五种书体。

但就今天看来,楷、⾪、⾏书很实⽤,在现实⽣活中⼀直被⼴泛地运⽤。

其中,始于秦代,成熟于汉代的⾪书,作为书法艺术的⼀种书体,⼀直被书家所推崇,并成为⼀种重要的表现形式。

⾪书起源于秦朝,由篆书发展⽽来。

⾪书是篆书的化繁为简,化圆为⽅,化弧为直,字形多呈宽扁,横画长⽽竖画短,讲究“蚕头雁尾”、“⼀波三折”。

今天,史上最美8⼤⾪书碑帖,终于聚到⼀起了!01/张迁碑《张迁碑》是东汉晚期作品。

古朴淳厚,雄强⼤⽓,堪称汉碑中此类风格的代表作。

通篇运笔多采“⽅笔”,⽤笔棱⾓分明,具有齐、直、⽅、平的特点。

笔道粗细介于⼆分笔与三分笔之间。

字内布⽩较少,厚重感、体积感较之其他汉碑尤为明显,每个字所占⽤的空间也较为匀称,复杂的变化都表现在笔画内部。

该碑在结体上以扁⽅为主,构字形态独特,⽅整劲挺,结构谨严,笔法凝练。

书风端正朴茂,⽅劲雄浑。

初看似乎稚拙,细细品味才见精巧,章法、⾏⽓也见灵动之⽓,沉着有⼒,古妙异常。

02/曹全碑全称《郃阳令曹全碑》(国宝级⽂物),是中国东汉时期重要的碑刻,刻于东汉中平⼆年(公元185)⼗⽉⼆⼗⼀⽇。

曹全碑是汉代⾪书的代表作品,风格秀逸多姿和结体匀整著称,为历代书家推崇备⾄。

从此碑的书艺上看,其⽤笔特征是很明显的。

逆⼊平出,以圆笔为主,运笔如顺势推⾈,很少有⼤蹲⼤跳之笔,不激不励,笔势稳健,婉丽绰约,明媚多⽅。

此碑的阴柔之美为其特⾊。

婀娜多姿,体态窕窈,艳⽽不俗,秀⽽尤清,中宫紧收,精⽓内藏,舒展如群鹤翔翅,雅静端庄,得华贵于古厚之中,寓清秀于风⽉之间,笔精墨妙,丰腴蕴藉,情驰神纵,超逸优游,意⽓灵和,开明丽清雅⼀路。

03/礼器碑此碑是汉代⾪书的重要代表作之⼀。

《礼器碑》中正典雅,法度森严,飘逸⽽不失沉着,规整⽽不失畅快。

笔画以瘦硬为主,粗细变化明显,尤其是部分捺画,劲健有⼒,⼲脆利落,粗与细之间形成明显反差,平正于外,奇崛于内,体势变化看似平淡,⽽结体细细推敲却并不简单,布局疏朗,⽽字字重⼼稳固,通篇⾻⼒通达,神完⽓⾜。

汉代隶书历史及特点鉴赏汉代隶书历史及特点鉴赏公元前221年,秦结束了诸侯割据称雄、长期分裂战乱的局面,建立了中国历史上第一个专制的中央集权的统一国家。

同时,根据秦始皇的车同轨、书同文、统一度量衡法令,利用了行政力量规范文字,创造了小篆。

至此,小篆书法以其曲线圆写、笔画匀称、结构谨严、装饰美的艺术风貌发展到了极致。

-隶书的出现是历史发展的必然产物有着四百余年历史的王朝,在中国书法史上占据着十分重要的地位。

随着秦王朝的灭亡,篆书对书坛的绝对“统治”也戛然而止。

汉代(前206—220)是我国封建社会统一、经济繁荣、文化昌盛的第一个黄金时代,也是我国书法艺术及其重要的发展时期。

书法艺术的发展,由此随代秦而起的汉代的建立开始走向另一高峰,即隶书的出现。

隶书是相对篆书而言的。

隶书按其历史发展分为古隶和今隶两个重要时期。

古隶又称秦隶,是隶书的初创期,指秦和汉代初期的隶书,今隶又称汉隶,是隶书的成熟和兴盛期,指东汉时期的隶书,是隶书的主要代表。

-古隶的起源可以追溯到战国时期。

战国时期楚帛书、竹简、玺印、货币、陶埴、铜器、刻石上就有打破篆书用笔、写法草率、字形扁平、体式简略的字体,这是古隶的先导。

湖北云梦睡虎地出土的秦简,就是秦隶的代表,它虽已包含有大量篆书的体势及笔意,但已冲破了秦隶的约束,写来自然随意。

至西汉隶书,所含的篆意明显减弱,逐步将圆转改为方折,有的字体已呈方形并出现逆入平出蚕头雁尾和上挑的笔势,如《五凤二年刻石》等。

- 隶书相传为秦末程邈所创。

程邈在狱中整理,去繁就简,字形变圆为方,笔画改曲为直。

改“连笔”为“断笔”,从线条向笔画,更便于书写。

卫恒《四体书势》所说秦既用篆、奏事繁多、篆字难成,即令求人佐书,曰:隶书。

隶者,篆之捷也。

隶书在古代也称“佐书”,它的出现,使中国书法艺术进入一个崭新的境界,也是今文字的开端,是古今文字的分水岭,是汉字书法发展史上的一次重大转折。

为此时的中国文字已经过长期的发展探索,不断经受各种各样的检验。

曹全碑说明《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,该碑是汉代隶书的重要代表作品,在汉隶中此碑独树一帜,是保存汉代隶书字数较多的一通碑刻,字迹娟秀清丽,结体扁平匀称,舒展超逸,风致翩翩,笔画正行,长短兼备,与《乙瑛》、《礼器》同属秀逸类,但神采华丽秀美飞动,有“回眸一笑百媚生”之态,实为汉隶中的奇葩。

它以风格秀逸多姿和结体匀整著称于世,因此历来为书家所重。

清万经评云:“秀美飞动,不束缚,不驰骤,洵神品也”。

孙承汉评其书云:“字法遒秀逸致,翩翩兴《礼器碑》前后辉映汉石中至宝也。

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,碑高253厘米,宽123厘米,隶书,字共20行,满行45字,有碑阴5列,篆额佚失无存。

东汉中平二年(公元185年)十月,由王敞等人镌立,明万历初出土于陕西郃阳(今陕西合阳)莘里村,碑石高二百五十三厘米,宽一百二十三厘米,隶书,碑阳二十行,每行四十五字,碑阴五列,第一列一行,第二列二十六行。

第三列五行,第四列十七行,第五列四行。

在明代末年,相传碑石断裂,人们通常所见到的多是断裂后的拓本。

1956年移立陕西西安博物馆碑林。

清康有为:至于隶法,体气益多:秀韵则有《曹全》、《元孙》。

(《广艺舟双楫》)曹全碑----古文翻译[原文]:君讳全,字景完,敦煌效谷人也。

其先盖周之胄,武王秉乾之机,翦伐殷商,既定尔勋,福禄攸同,封弟叔振铎于曹国,因氏焉。

秦汉之际,曹参夹辅王室,世宗廓土斥(境)竟,子孙迁于雍州之郊,分止右扶风,或在安定,或处武都,或居陇西,或家敦煌。

枝分叶布,所在为雄。

君高祖父敏,举孝廉,武威长史、巴郡朐忍令张掖居延都尉。

曾祖父述,孝廉、谒者、金城长史、夏阳令、蜀郡西部都尉。

祖父凤,孝廉、张掖属国都尉丞、右扶风隃糜侯相、金城西部都尉,北地太守。

父琫,少贯名州郡,不幸早世,是以位不副德。

[译文]:曹君讳名曰全,字景完。

是敦煌郡效谷县人氏。

其先祖是周朝姬氏,昔日周武王姬发,乘执掌乾坤之机,灭掉殷商,功勋既定,福袛和官禄应该分享,于是封其弟叔振铎于曹国,这是以曹为姓氏的开始。

乙瑛碑隶书高清全文及译文

【原创实用版】

目录

1.乙瑛碑的背景和历史

2.乙瑛碑的内容概述

3.乙瑛碑的译文解读

4.乙瑛碑的艺术价值和历史意义

正文

乙瑛碑是一块刻有隶书的石碑,位于中国山东省泰安市岱岳区大汶口镇西北部的乙瑛山上。

乙瑛碑的刻制年代约为公元前 154 年,是汉代早

期的石刻之一。

碑文共 12 行,每行 60 字,全文 720 字,记录了汉代皇帝对孔子的尊崇和对儒家思想的推崇。

乙瑛碑的内容概述

乙瑛碑的内容主要是对孔子及其思想的赞扬,以及对汉代皇帝的尊崇。

碑文开头写道:“皇帝制曰:‘敬奉圣道,勉励学艺。

’”这句话表达了皇帝对儒家思想的尊重和对学术的鼓励。

接下来,碑文详细记述了孔子的功德和成就,包括他删定五经、创作《春秋》和《孝经》等。

此外,碑文还提到了孔子的后裔孔鲋,以及皇帝对孔鲋的封赏。

乙瑛碑的译文解读

乙瑛碑的译文如下:

皇帝制曰:敬奉圣道,勉励学艺。

前鲁相乙瑛上书说道:皇帝曾下诏书,要求尊崇圣人之道,勉励学习六艺。

孔子着书《春秋》和《孝经》,删定五经,演绎《易》经的系辞。

孔子的后裔孔鲋,有德行,皇帝给予他很高的封赏。

乙瑛碑的艺术价值和历史意义

乙瑛碑的艺术价值主要体现在其隶书书法上。

乙瑛碑的隶书字体规整、秀美,是汉代隶书的代表作之一。

乙瑛碑的历史意义在于它记录了汉代皇帝对孔子的尊崇和对儒家思想的推崇,反映了当时的政治理念和文化背景。

汉代隶书著名碑刻作品

汉代隶书著名碑刻作品有:

1.《石经》:是东汉时期刻成的,共46卷,收录了《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《尚书》等文献。

2.《张骞碑》:是西汉时期张骞出使西域后在阿尔泰山一带所立的石碑,记录了他的旅程和对西域地理、人文、历史的描述。

3.《武侯祠汉简》:是西汉时期刘备的军师诸葛亮所用的兵书,包括了诸葛亮的战略和策略思想。

4.《岳阳楼记》:是东晋文学家范仲淹在岳阳楼游览时所写的游记,具有极高的文学价值。

5.《广陵散》:是东晋琴师吴景略所作的琴曲,被誉为中国古代音乐的珍品。

石门颂名词解释

石门颂是一部古代石刻文字作品,创作于东汉末年。

这部作品刻在甘肃省石门水库旁的石头上,是汉代书法的代表作之一。

石门颂讲述了东汉末年社会矛盾激化,农民起义爆发,统治者为了镇压起义而修建石门水库的故事。

石门颂是一篇赋文,通过对石门修建过程的描写,表现了作者对农民起义的谴责和对统治者暴政的不满。

拓展:

石门颂是汉代隶书的代表作之一,也是中国书法史上的经典之作。

隶书是汉代晚期出现的字体,其特点是笔画平直,方折分明,给人以刚劲有力的感觉。

石门颂的隶书字体,结构严谨,笔画秀丽,是中国书法艺术史上的珍贵遗产。

石门颂是中国古代水利工程的代表作之一。

石门水库位于甘肃省张掖市临泽县内,是中华人民共和国成立后修建的第一座大型水库。

石门水库的修建,不仅解决了当地的水资源短缺问题,也为当地的农业和工业提供了重要的水源。

石门颂在中国书法和艺术史上具有重要的地位,其石刻文字作品不仅展示了中国古代书法艺术的成就,同时也反映了当时社会政治和经济状况。

汉代隶书作品曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,该碑是汉代隶书的重要代表作品,在汉隶中此碑独树一帜,是保存汉代隶书字数较多的一通碑刻,字迹娟秀清丽,结体扁平匀称,舒展超逸,风致翩翩,笔画正行,长短兼备,与《乙瑛》、《礼器》同属秀逸类,但神采华丽秀美飞动,有“回眸一笑百媚生”之态,实为汉隶中的奇葩。

它以风格秀逸多姿和结体匀整著称于世,因此历来为书家所重。

清万经评云:“秀美飞动,不束缚,不驰骤,洵神品也”。

孙承汉评其书云:“字法遒秀逸致,翩翩兴《礼器碑》前后辉映汉石中至宝也。

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,碑高253厘米,宽123厘米,隶书,字共20行,满行45字,有碑阴5列,篆额佚失无存。

东汉中平二年(公元185年)十月,由王敞等人镌立,明万历初出土于陕西郃阳(今陕西合阳)莘里村,碑石高二百五十三厘米,宽一百二十三厘米,隶书,碑阳二十行,每行四十五字,碑阴五列,第一列一行,第二列二十六行。

第三列五行,第四列十七行,第五列四行。

在明代末年,相传碑石断裂,人们通常所见到的多是断裂后的拓本。

1956年移立陕西西安博物馆碑林。

该碑是汉代隶书的重要代表作品,在汉隶中此碑独树一帜,是保存汉代隶书字数较多的一通碑刻,字迹娟秀清丽,结体扁平匀称,舒展超逸,风致翩翩,笔画正行,长短兼备,与《乙瑛》、《礼器》同属秀逸类,但神采华丽秀美飞动,有“回眸一笑百媚生”之态,实为汉隶中的奇葩。

它以风格秀逸多姿和结体匀整著称于世,因此历来为书家所重。

清万经评云:“秀美飞动,不束缚,不驰骤,洵神品也”。

孙承汉评其书云:“字法遒秀逸致,翩翩兴《礼器碑》前后辉映汉石中至宝也。

品评清梁巘:学隶初临《曹全》易飘。

(《评书帖》)清朱履贞:惟《曹全碑》,明季始出土,于汉碑中最为完好,而未断者尤佳。

迩来击拓既久,字迹模糊,时人重加刻画,惟碑阴五十馀行,拓本既少,笔意俱存。

虽当时记名、记数之书,不及碑文之整饬,而萧散自适,别具风格,非后人所能仿佛于万一。