二语习得

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:10

探析二语习得理论在英语教学中的运用二语习得理论是指在学习第二语言过程中,学习者如何获取和获得第二语言知识和能力的一种理论体系。

在英语教学中,二语习得理论可以指导教师在教学过程中如何帮助学生提高他们的英语水平。

本文将探析二语习得理论在英语教学中的运用。

首先,二语习得理论可以指导教师根据学生的语言水平和习得能力设计合适的教学内容和教学方法。

根据斯蒂芬·克拉申的输入假设,学习者通过接受和理解大量的输入语言来习得第二语言。

因此,教师可以通过提供丰富多样的语言输入,如听力材料、阅读材料和真实语境等,来激发学生的兴趣,增加他们的接触时间,并帮助他们习得英语。

其次,二语习得理论指出了语言输出的重要性。

在英语教学中,教师应该鼓励学生大胆地使用英语进行口语和书面表达。

尽管学生在初学阶段可能会出现错误,但积极的输出有助于学生巩固和加深对语言的理解,提高他们的语言运用能力。

此外,教师还可以通过组织沟通活动,如角色扮演、小组讨论等,来促进学生的语言输出。

再次,二语习得理论还强调了语言学习的社交性。

教师可以借助小组合作学习和配对活动来促进学生之间的互动和交流。

据文德·毕·克齐的理论,语言是一种社会交流工具,通过与他人的互动,学习者可以通过模仿他人的语言习惯来提高自己的语言水平。

因此,教师可以设计一些任务和活动,如语言交换、合作阅读等,来激发学生的合作意识,促进他们之间的互动。

此外,二语习得理论还强调了语言输入的可理解性和适度性。

教师在教学中应该避免使用过于复杂或难以理解的语言材料,而是根据学生的语言水平和学习需求选择合适的材料。

同时,教师还可以通过提供适当的文化背景知识和语言学习策略来帮助学生更好地理解英语,提高他们的语言运用能力。

最后,二语习得理论还提出了错误处理的重要性。

学习者在第二语言习得过程中不可避免地会出现错误,教师应该正确处理这些错误,帮助学生纠正和改进。

教师可以通过及时反馈、错误纠正和语言意识提高的活动来帮助学生修正错误,培养他们的语言敏感性和自我纠正能力。

摘要:二语习得和外语习得都是关于习得有别于母语的另一门语言。

一方面,两者有一些共同之处。

另一方面,一些因素又使它们有所区别。

本文诠释了二语习得和外语习得的区别,旨在帮助读者更好地区别两者,进而提高其语言习得。

关键词:二语习得外语习得区别在很多研究中,二语习得(second language acquisition(sla))和外语习得(foreign language acquisition(fla))之间并没有严格界限。

在这些研究中,两者指的都是学习母语之外的另一种语言。

二语习得与外语习得并不冲突。

然而,从严格意义上讲,两者在很多方面不同,例如学习重点、学习方式及学习动机等。

一、二语和外语二语即所指的目的语言在学习环境中是公认的、广泛使用的交流工具。

而外语所指的目的语言在学习环境中并不是公认的、广泛使用的交流工具。

语言教学家斯特恩(stern,1983)指出,二语具有官方的或者公认的社会地位,其重要性相当于甚至超过母语。

一般情况下,二语为应用于教育、政治、经济等领域的官方语言。

此外,它具有很好的语言环境,人们普遍学习并使用该语言。

例如,英语在新加坡是二语。

1987年后,新加坡教育从小学到大学都使用英语(彦治强,1998)。

与之相对的是,外语并不是官方语言,在教育或者行政领域很少使用。

人们学习外语大多通过正式的课堂学习,并带有特定的目的,如出国旅行、阅读外国文献等。

因此,在香港地区是二语的英语在中国大陆却被认为是外语。

总而言之,是否具有良好的语言环境是区别二语和外语的一个重要标准。

二、二语习得和外语习得二语习得和外语习得都是关于学习除母语外的另一种语言。

由于所学习的目的语言不同,二语习得和外语习得也不一样。

一些研究者认为,第二语言习得是指学习者在目的语国家学习目的语。

学习者所学的目的语在该国家是公认的交际工具,当然也是学习者用来交际的工具。

如:学习者在英国或美国学习英语,英语在这种环境下应该称作第二语言。

第二语言习得概论Rod Ellis 全书汉语翻译引言写这本书的目的是为了全面的解释第二语言习得,我们尽可能的描述理论,而不是提出理论,所以,本书不会有意识地凸显任何一种二语习得的方法或理论作为已经被认可的看法。

其实,现在做到这一点是不可能的,因为二语习得研究还处于初期阶段,仍有许多问题需要解决,当然,我们不可能完全把描述和解说隔裂开来,所以,对于我所选择描述的理论解释时,不可避免地带有我自己的观点倾向。

这本书写给两类读者,一类是二语习得课程的初学者,他们想整体了解二语研究的现状。

二是想明白学习者怎么学习第二语言的教师。

因为是二语习得的初级教程,第一章列出了有关第二语言习得的主要理论观点。

接下来的几章各自阐述一方面的理论观点,然后第10章汇总所有理论以对二语习得的不同理论进行全面研究。

每章后面提供可进一步阅读的参考建议,这可以指引学生进入二语研究快速发展的前沿领域。

但是,应该想到许多读者是第二语言或外语老师,所以本书也应该让他们对课内和课外的二语习得是怎么发生的有一个清楚的认识。

按传统,是教师决定课堂上学生学习什么和按什么顺序学习。

例如,语言教科书就把既定的内容顺序强加给学生学习,这些课本设想书中设计的语言特征出现的顺序和学生能够接受并习得的顺序相同。

同样,教师在制定教学计划时也会这样做,他们认为精选学习内容和把教学内容排序将有利于教学。

但是除非我们确定教师教学计划和学生的习得顺序相符,不然我们不能确定教学内容可以直接有利于学生学习。

教师不仅决定教学的内容和结构,他们也决定第二语言怎么教,他们决定教学法,他们决定是否操练,操练多少,是否纠错和什么时间纠错以及纠到什么程度,教师们根据他们所选择的教学法来处理语言学习过程。

但是,又一次,我们不能确保教师选择的教学法规则和学习者学习语言的进程是相符的,例如,教师可能决定关注语法的正确性,而学习者可能只关注自己的意思是否被理解,不在乎语法是否正确,教师可能关注操练灌输一个一个语言点,而学生却可能整体上把握语言问题,逐渐的掌握在某一相同的时间处理各种语言点的能力,学生所进行的学习可能不是教师的教学法所设想的。

二语习得面临的难点与解决方案一、引言二语习得指的是学习第二语言的过程,这是一个既具有挑战性又具有乐趣的过程。

在这个过程中,学习者面临着许多困难,这对他们的学习效果和心理状态都有影响。

本文将讨论二语习得面临的难点以及解决方案。

二、语言环境的不同习得第二语言的最重要的难点之一是语言环境的不同。

许多学习者在第二语言习得时,面临着来自母语和第二语言的不同环境的影响。

解决方案:为了解决这个问题,学习者需要尽可能地暴露在第二语言的环境中,例如参加本地活动、与当地人交流、观看当地电视节目等。

此外,学习者还可以通过在线社区、网络语音聊天等手段与母语为目标语言的人交流。

三、文化差异除了语言之外,文化也是学习者面临的另一个挑战。

在不同的文化环境下生长和成长的人们显然会有不同的信仰、价值观、行为方式等。

因此,学习者必须不仅掌握语言,还要理解文化差异才能真正地融入新的文化环境。

解决方案:学习者可以通过阅读相关书籍,参加文化活动,以及寻求当地人的建议来学习目标文化。

在与目标文化深入交流的同时,了解目标语言的背景和历史也会有帮助。

四、语法语法是学习第二语言过程中的基础,但同时也是一个很难克服的难点。

每种语言都有自己独特的语法规则,以及各种不同的语法异常。

这使得学习者必须花费大量时间和精力来掌握规则和不规则之间的差异。

解决方案:学习者可以通过参加语法课程、咨询导师或同行,或使用语法手册来提高他们对目标语言的语法理解。

此外,反复练习和应用目标语言的语法规则也是很重要的。

五、词汇词汇是第二语言习得中的另一个重要难题之一。

学习者在习得第二语言时必须学习许多新的词汇,这些词汇可能与母语中的词汇完全不同。

解决方案:为了克服语言习得中的词汇难题,学习者可以使用复习卡片、词汇表、拼写游戏等辅助工具。

通过使用这些工具,学习者可以提高他们的词汇量,并加强他们对目标语言的理解。

六、发音和口音发音和口音是学习第二语言时需要注意的一个重要问题。

这与学习者的母语和学习者的口音有关,同时也涉及到发音、声调和口语语法的准确性问题。

在第二语言习得研究中成就最大、影响最广也是最全面的理论便是克拉申(S.D.Krashen)的语言习得理论。

他的理论实际上是对近几十年来第二语言或外语学习研究的总结,并把各种研究成果加以理论化、系统化,使之成为系统的学说。

克拉申理论主要由以下五个假说组成:1 习得---学得区别假说(The Acquisition—Learning Hypothesis)克拉申理论的出发点和核心是他对“习得”和“学得”的区分,以及对它们各自在习得者第二语言能力形成过程中所起的作用的认识。

“习得”是潜意识过程,是注意意义的自然交际的结果,儿童习得母语便是这样的过程。

习得的语言系统处于大脑左半球语言区,是自发语言运用的根本。

与之相对的是“学得”,这是个有意识的过程,即通过课堂教师讲授并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”。

“学得”的系统虽然在大脑左半球,但不一定在语言区。

克拉申认为,只有“习得”才能直接促进第二语言能力的发展,才是人们运用语言时的生产机制;而对语言结构有意的了解作为“学得”的结果,只能在语言运用中起监控作用,而不能视为语言能力本身的一部分。

2 监控假说( The Monitor Hypothesis)监控假说与习得---学得区别假说密切相关,它体现了“语言习得”和“语言学习”的内在关系。

根据这个假设,语言习得与语言学习的作用各不相同。

语言习得系统,即潜意识语言知识,才是真正的语言能力。

而语言学得系统,即有意识的语言知识,只是在第二语言运用时起监控或编辑作用。

这种监控功能既可能在语言输出(说、写)前也可能在其后。

但是,它能否发挥作用还得依赖于三个先决条件:1)有足够的时间,即语言使用者必须要有足够的时间才能有效地选择和运用语法规则;2)注意语言形式,即语言使用者的注意力必须集中在所用语言的形式上,也就是说,必须考虑语言的正确性;3)知道规则,即语言使用者必须具有所学语言的语法概念及语言规则知识。

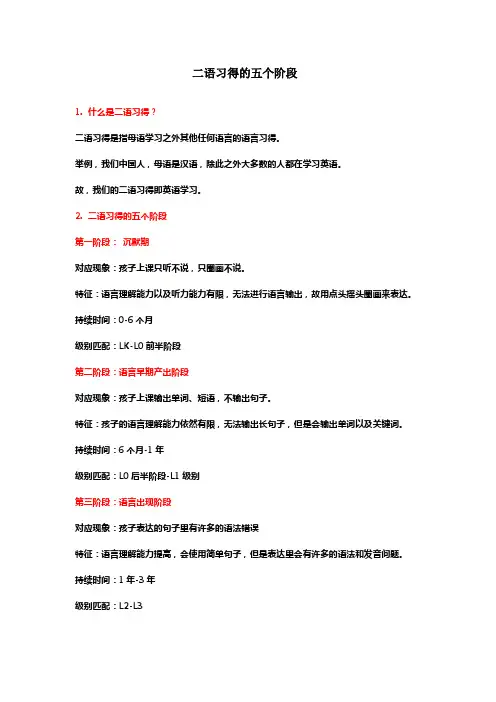

二语习得的五个阶段

1.什么是二语习得?

二语习得是指母语学习之外其他任何语言的语言习得。

举例,我们中国人,母语是汉语,除此之外大多数的人都在学习英语。

故,我们的二语习得即英语学习。

2.二语习得的五个阶段

第一阶段:沉默期

对应现象:孩子上课只听不说,只圈画不说。

特征:语言理解能力以及听力能力有限,无法进行语言输出,故用点头摇头圈画来表达。

持续时间:0-6个月

级别匹配:LK-L0前半阶段

第二阶段:语言早期产出阶段

对应现象:孩子上课输出单词、短语,不输出句子。

特征:孩子的语言理解能力依然有限,无法输出长句子,但是会输出单词以及关键词。

持续时间:6个月-1年

级别匹配:L0后半阶段-L1级别

第三阶段:语言出现阶段

对应现象:孩子表达的句子里有许多的语法错误

特征:语言理解能力提高,会使用简单句子,但是表达里会有许多的语法和发音问题。

持续时间:1年-3年

级别匹配:L2-L3

第四阶段:中等精通阶段

对应现象:语法理解能力非常强,可以自如交流。

特征:表达过程中有少许的语法错误,但是不影响沟通。

持续时间:3-5年

级别匹配:L4-L5

第五阶段:高级精通阶段

对应水平:类母语,达到母语说话者的水平

持续时间:5-7年

级别匹配:L6-L9。

二语习得的主要倡导人克拉申认为:简单来说,语言的掌握,无论是第一语言还是第二语言,都是在“可理解的”真实语句发生(即我们前面探讨的有效的声音,也就是可以懂意思的外语)下实现的;都是在放松的不反感的条件下接受的;它不需要“有意识地”学习,训练和使用语法知识;它不能一夜速成,开始时会比较慢,说的能力比听的能力实现得晚。

所以最好的方法就是针对以上语言实现的特点来设计的.他的理论由以下五大支柱组成,被他称为五个“假说”.五个假说不分先后,但分量不同,下面一一说明:1.习得--学得差异假设(The Acquisition—Learning Hypothesis)成人是通过两条截然不同的途径逐步掌握第二语言能力的。

第一条途径是“语言悉得”,这一过程类似于儿童母语能力发展的过程,是一种无意识地、自然而然地学习第二语言的过程。

第二条途径是“语言学习",即通过听教师讲解语言现象和语法规则,并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”。

悉得的结果是潜意识的语言能力;而学得的结果是对语言结构有意识的掌握。

该假设认为,成年人并未失去儿童学语言的能力。

克拉申甚至认为,如果给予非常理想的条件,成人掌握语言的能力还要比儿童强些。

他同时还认为,别人在旁帮你纠正错误,对你的语言掌握是没有什么帮助的.这一点中国同学值得注意.2.自然顺序假设(The Natural Order Hypothesis)这一假设认为,无论儿童或成人,语法结构的悉得实际上是按可以预测的一定顺序进行的。

也就是说,有些语法结构先悉得,另一些语法结构后悉得。

克拉申指出,自然顺序假设并不要求人们按这种顺序来制定教学大纲.实际上,如果我们的目的是要悉得某种语言能力的话,那么就有理由不按任何语法顺序来教学。

初学时的语法错误是很难避免的,也是没必要太介意的。

3. 监检假设(The Monitor Hypothesis)一般说来,下意识的语言悉得是使我们说话流利的原因;而理性的语言学习只起监检或“编辑”的作用。

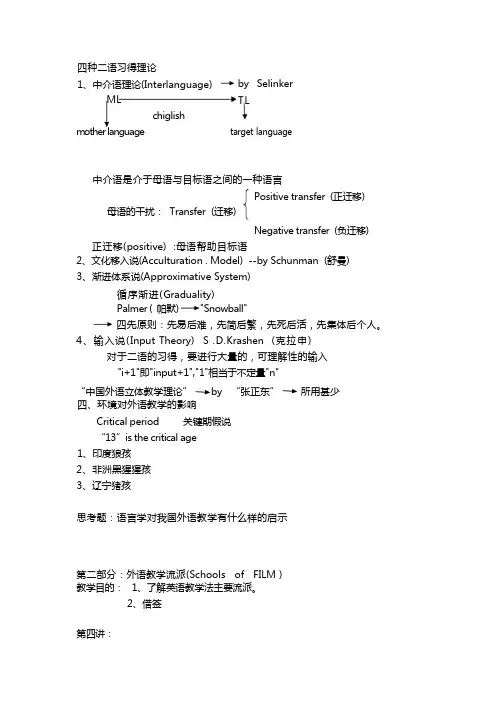

第四讲:四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)MLchiglishm other language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer (正迁移)母语的干扰: Transfer (迁移)Negative transfer (负迁移)正迁移(positive) :母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model) --by Schunman (舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory) S .D.Krashen (克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东” 所用甚少 四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的: 1、了解英语教学法主要流派。

2、借签by Selinker TL target language一、 FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一) .GTM (语法翻译法) ----Grammar Translation Methods始于 18 世纪末 19 世纪中,源于欧洲 (西欧), (18 世纪前的拉丁语)中国从 1872 年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

二语习得的论文1. 引言二语习得是指人们在掌握第一语言(母语)之后学习和习得第二语言(非母语)的过程。

对于许多人来说,学习第二语言是一项重要的任务,无论是为了适应国际交流的需要,还是为了获得更广阔的职业发展机会。

本文将探讨二语习得的理论基础、习得过程中的关键因素以及有效的学习策略。

2. 二语习得的理论基础2.1 习得假设二语习得的理论基础之一是习得假设。

习得假设认为,人类习得第二语言的过程类似于母语习得过程,即通过与他人的交流和使用语言的实践来逐渐掌握第二语言。

这与传统的语法翻译法有所不同,后者强调语法规则和词汇的规则性学习。

2.2 自然顺序假设自然顺序假设认为,在学习第二语言的过程中,不同语言的特点和语法规则会按照一定的顺序被习得。

研究表明,学习者常常先掌握第二语言中最常用的词汇和基本的语法结构,然后逐渐习得更复杂的语言现象。

这一假设对于教学的组织和设计具有指导意义。

2.3 输出假设输出假设认为,通过积极参与口语和书面交流,学习者可以提高第二语言的习得水平。

这一假设强调了实际使用语言的重要性,鼓励学习者积极参与沟通活动,不断提升语言表达能力。

3. 二语习得的关键因素3.1 学习者个体差异个体差异是影响二语习得过程的一个重要因素。

不同个体在学习能力、学习策略和学习态度方面存在差异,这些差异会影响他们对第二语言习得的效果和速度。

3.2 输入环境输入环境指学习者接触和使用第二语言的环境。

一个良好的输入环境可以提供大量的语言输入和真实的语言交流机会,有利于学习者的语言习得过程。

3.3 学习者动机和情感因素学习者的动机和情感状态对二语习得过程有着重要影响。

积极的动机和积极的情感状态有助于提高学习者的学习兴趣和投入度,从而促进他们的语言习得。

4. 有效的学习策略4.1 意识化学习策略意识化学习策略是指通过有意识地关注语言的形式和结构,来提高语言习得效果的策略。

学习者可以通过分析语言现象、记忆规则和词汇等方式,加深对语言的理解和掌握。

Second Language Acqu isition /SLA第二语言习得(简称二语习得),通常指母语习得之后的任何其他语言学习。

人们从社会、心理、语言学等角度去研究它。

第二语言习得研究作为一个独立学科,大概形成于二十世纪60年代末70年代初,已有35年的历史。

它对学习者的第二语言特征及其发展变化、学习者学习第二外语时所具有的共同特征和个别差异进行描写,并分析影响二语习得的内部因素和外部因素。

与其他社会科学相比,二语习得研究是个新领域,大都借用母语研究、教育学研究或其他相关学科的方法。

概括地说,这一领域的研究是为了系统地探讨二语习得的本质和习得的过程,其主要目标是:描述学习者如何获得第二语言以及解释为什么学习者能够获得第二语言。

到目前为止,二语习得的研究范围远比20世纪七八十年代广,涉及语言学、心理学、心理语言学、语用学,社会语言学等众多方面。

早期的第二语言习得理论是教学法的附庸,为服务提高教学质量而存在,1967年Larry Selinke r在《语言迁移》这本专著第一次提出中介语理论,第二语言习得理论从此有了自己的研究领域而开始成为一门独立的学科。

现时的第二语言习得研究涉及三大领域,即中介语研究,学习者内部因素研究和学习者外部因素研究。

1994年美国费城Temple 大学教育学院二语英语教学教授Rod Ellis撰写巨著《第二语言习得研究》,成为该领域的经典教科书。

该书共分七个部分。

第一部分勾画了整本书的概念框架。

第二部分总结了有关学习者语言本质的主要理论,包括学习者错误,发展模式,语言变项和语用特征。

第三部分从外部因素解释第二语言的习得,主要阐述社会因素和输入/交互的作用。

第四部分从内部因素解释第二语言的习得,包括语言迁移、认知论解释和语言普遍性。

第五部分将讨论的重点从学习转移到学习者,论述了第二语言习得的个体差异和学习策略。

第六部分是关于课堂英语教学的论述,讨论了课堂交互和正规教学的有关理论。

二语习得研究二语习得研究是指关于人类习得第二语言(L2)的一项学科。

它探讨了成人学习第二语言的过程、策略、问题和成果。

以下将从三个方面介绍二语习得研究。

首先,二语习得研究关注习得过程。

习得是指通过自然和隐含的过程获取语言能力。

二语习得过程可以通过研究学习者的产出(如口语和写作)和反思来了解。

研究表明,习得过程中存在一些普遍的阶段和特点。

例如,许多学习者在早期阶段会使用第一语言的结构和词汇,而随着习得的深入,他们会逐渐将注意力转移到目标语言的结构和词汇上。

另外,习得过程中的错误也被认为是学习的一部分,因为通过错误,学习者可以意识到自己的语言知识的不足,并进行修正和改进。

其次,二语习得研究关注习得策略。

习得策略是学习者通过有意识的努力来促进第二语言习得的方法和技巧。

研究者发现,不同的学习者倾向于使用不同的策略。

例如,有些学习者更倾向于使用记忆策略,通过背诵和重复来记住单词和句子;而其他学习者则更倾向于使用交际策略,通过与他人交流来提高语言能力。

研究还发现,对于某些策略,如重复和积极反馈,学习者的习得效果更好。

最后,二语习得研究也关注习得问题和成果。

学习第二语言可能会面临一些问题,如语音和语法的困难、词汇的习得和文化适应等。

研究发现,学习者的母语背景、年龄和学习经历等因素对习得过程和成果有明显影响。

例如,在学习语音时,成年人往往比儿童更难以掌握非母语的音位。

此外,二语习得研究还关注习得成果的度量和评估,研究者使用各种方法进行评估,如口试、写作、自评和他评等。

综上所述,二语习得研究涵盖了习得过程、习得策略以及习得问题和成果。

通过深入研究这些方面,我们可以更好地理解学习者在学习第二语言过程中的困难和需求,并为提供有效的教学和学习支持提供理论和实践基础。

AbstractThere are many factors about individual differences that can influence effect of the second language learning, and the age is one of the most important factors. This has arisen more attention of both researchers and linguists. This paper will introduce some renowned theories at first; then will analyse the relationship between the factor--age, and the second language learning; and finally will illustrate with my own experience.IntroductionThere are many factors that can influence the two language acquisition, the age is one of the important factors. Studies on the age did not produce the same result, and even produced some contradictory results. Some scholars believe that children are the best of the second language learners, while some think adults are the best because of their hard work. And some believe that adolescents are the best learner. Owing to researchers have no consistent conclusion, we should first find out the similarities and differences of different ages, so at last find the best learning age to learn the second language. In the end, we could find appropriate solutions to make learning easier and more easily.BodyⅠ、relevant theory-----the critical period hypothesisThe critical period hypothesis states that there is a period when language acquisition takes place naturally and effortlessly. Penfiel and Roberts are the pioneer who created the critical period hypothesis. But they, two well-known neurosurgeons, argued that the optimum age for language acquisition falls within the first ten years of life. During this period the brain retains plasticity, but with the onset of puberty this plasticity begins to disappear. They suggested that this was the result of lateralization of the language function in the left hemisphere of the brain. That is, the neurological capacity for understanding and producing language, which initially involves both hemisphere of the brain, is slowly concentrated in the left hemisphere for most people. Before puberty, both hemispheres are involved in language comprehension and production. But with the onset of puberty (by the age of 12 or 13), lateralization of the language function in the left hemisphere of the brain occurs. Lateralization refers to the specialization of each of the hemisphere of the brain for different cognitive functions (each side of the brain performs specific functions). Neither of the hemispheres in adults completely duplicates the functions carried out by the other. There is evidence to support the critical period hypothesis from Lenneberg (1967):1)Injuries of the right hemisphere caused more language problems in childrenthan in adults. 2) Children who underwent surgery of the left hemisphere, no speech disorders resulted, whereas with adults almost total language loss occurred. This suggested that the neurological basis of language in children and adults was different.Ⅱ Research status of the second language acquisitionOn the relationship between age and the two language acquisition, many theorists and applied linguists have done a lot of research, but there are still many disputes, especially on the critical period hypothesis. In 1960s, Lenneberg (1967) put forward the critical period hypothesis. He believes that from two to adolescence (10 ~ 12), the human brain is plastic, so language learning is easier. Lenneberg thinks children after 12 years old, accent has been fixed, so learning a language must spend more effort, and may not learn as well as the native language. However, Krashen believes that in the same situation in terms of time and target language and at the early stage of learning about vocabulary and syntax, older children could learn the second language faster than younger children. And Krashen thinks that adults can also learn a foreign language well, and if adult can use the same time to learn and use the second language, adult can learn faster than children, and older children can learn faster than younger children. Stern (1985) made a summary about the influence of age towards the second language learning. He believes that the critical period does not exist in the second language acquisition, andthe learners of all ages have their strengths and weaknesses. The smaller children are easier to make inflections intuitively in communicative situations, and older children and adults are more likely to use cognitive approaches to learning. That is to say people of any age can learn a second language. Ellis (1985) believe that adults initially has the advantage in the speed of acquisition, especially in terms of syntax; but if in the environment of formal language learning, only child learners could speak native language like a native resident; whether or not be able to achieve proficiency of the native speakers, children can reach the higher level than adults in terms of pronunciation and degree they could reach at proficiency.Ⅲ relationship between the factor---age and the second language learning1)children learnersAccuracy of pronunciation and oral language of the second language is related to the age of learners. Children learners usually speak more idiomatic and pure the second language than adults. And if after puberty learners began to learn a second language, it is not easy to speak the second language like a native speaker.Ann Fathman(1975) and Spolsky (1989), respectively, through the investigation and experiments showed similar findings: for phonetic system, the earlier learners begin to learn, the better effect is made. In 1990, Long found that: to start learning a second language before the ageof 6, speech does not exist foreign cavity in general; to start learning a second language from 6 to12 years old, some learners’speech will be with foreign accent and some one will be not; and after the age of 12, learners generally have a foreign accent.LuXiaoYong, the scholar of China, made an empirical study about the oral English level of his two graduate student classes. And he found that if children learn English from the age of four or five, most of them reached a relative high level in terms of the oral English ability and comprehensive capacity when they were at the stage of bachelor's degree and postgraduate. Conversely, if the students began to learn English from junior middle school, it is difficult to achieve such a high level. Thus, it is better to learn a second language from an earlier age.Ⅳ adolescent learnersWhere grammar and vocabulary are concerned, adolescent learners do better than either children or adults, when the length of exposure is held constant. This is because adolescent can ‘pick up’ language like a child, and they can supplement this process by conscious study.Ⅴ adult learnersFrom cognitive linguistics, little children could learn or think with a abstract mind like adults. Halliday(1973)pointed out,the young child responds not so much to what language is as to what it does. As a result that adult possesses abstract thinking, adult learners could not learnnaturally. But there are two advantages of adult. One is that if the time of study is the same the learning rate of adult is better than children. The other is that adult usually has a strong motivation to learn. Thus,adult learners should make full use of their advantages to learn.ConclusionAt present, many domestic and foreign places appear the phenomenon that some schools from primary school or even kindergarten opened English courses. We could not deny the advantages of critical period that one is more likely to hold pronunciation of foreign language speakers; the other is more likely to reach the ultimate level. However, from aspects of learning rate and grammar, the second language acquisition is not so better with a young age. This paper draws the following conclusions and suggestions.Ⅰstarting ageWe should learn a foreign language after the mother tongue acquisition. It is not wise to learn foreign languages at the cost of sacrificing time of native language acquisition. In the critical period for language acquisition we should ensure to complete the mother tongue acquisition otherwise children can not achieve a good result for two languages. The optimum starting age of second language learning is in 9 or 10 years old. In the 9 or 10 years old, mother tongue acquisition has basically completed, and students have certain development in the aspect of cognition, so they can learn both efficiently and own perfect oral language. This is because the age is still in a critical period of language learning, so the brain still has certain plasticity.Ⅱ implicationOwing to the optimum starting age of second language learning, adolescent learners should take advantages to study actively. Parents should pay more attention on this period. Adults should make use of the advantages of learning motivation and cognitive ability to make a better result. They could through various means make conscious induction and summary in learning process. But for adults, it is better to learn early. In addition, the pronunciation is not all things of a language so it is not necessary to demand their own pronunciation so purelyAnalysis influence of age on the second language acquisition姓名:王焕莲班级:2011级英本4班学号:11030144016。