层序地层学作业

- 格式:docx

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:4

课程号: 0601111 《层序地层学基础》期末考试试卷(A)评分标准、参考答案考试形式:开卷考试考试时间:120分钟一.论述地震相分析中的形态标志:名称,特征与地质意义。

(20分)通过研究地震相单元的外部几何形态及其空间展布,可以了解总的沉积环境、沉积物源和地质背景。

外部几何形态可以分为席状、席状披盖、楔形、滩形、透镜状、丘形和充填型等等。

(3分)1.席状(或板状) (2分)席状反射是地震剖面上最常见的外形之一,其主要特点是上下界面接近于平行,厚度相对稳定,一般出现在均匀、稳定、广泛的前三角洲、浅海口、半远洋和远洋沉积中。

2.席状被盖 (2分)反射层上下界面平行,但弯曲地盖在下伏沉积的不整合地形之上,它代表一种均一的、低能量的、与水底起伏无关的沉积作用。

席状披盖一般沉积规模不大。

往往出现在礁、盐丘、泥岩刺穿或其它古地貌单元之上。

3.楔状 (2分)也是常见的外形之一,其特点是在倾向方向上厚度逐渐增厚,而后地层突然终止,在走向方向则常呈丘状。

楔状代表一种快速 、不均匀下沉作用,往往出现在同生断层的下降盘、大陆斜坡侧壁的三角洲、浊积扇、海底扇中。

4.滩状 (2分)其特点是顶部平坦而在边缘一侧反射层的上界面微微下倾。

一般出现在陆架边缘、地台边缘和碳酸盐岩台地边缘。

5.透镜状 (3分)特点是中部厚度大,向二侧尖灭,外形呈透镜体。

一般出现在古河床、沿岸砂坝处,有时在沉积斜坡上也可见到透镜体。

6.丘形 (3分)丘形的特点是凸起或层状地层上隆,高出于围岩。

上伏地层上超于丘形之上,大多数丘形是碎屑岩或火山碎屑的快速堆积或者生物生长形成的正地形。

不同成因的丘形体具有不同的外形。

根据外形上的差别,可以分为简单扇形复合体或复杂扇形复合体(如水下扇、三角洲朵叶)、重力滑塌块体、等高流丘、碳酸盐岩岩隆(礁和滩)。

7.充填型 (3分)充填型主要特点是充填在下伏地层的低洼地形之上。

根据外形的差别可划分为河道充填、海槽充填、盆地充填和斜坡前缘充填等等。

《层序地层学》综合复习资料

一、名词解释

1.层序2.准层序3.缓慢沉积段4.沉积体系5.T-R 旋回6.相对海平面7.可容空间8. 进积式准层序组9.层序地层学10.准层序组11.不整合12.体系域13.深切谷14.II 型层序15.敞流湖盆16.沉积基准面17.海泛面18.深切谷19.成因层序20.闭流湖盆21. 退积式准层序组

二、论述题

1.层序地层学的研究内容主要有哪几方面?它们使用的资料和分析项目各包括那些?2.比较I 型层序和II 型层序在层序边界、体系域组成以及形成机理等方面的异同。

3.在层学地层学研究中,层序边界的识别标志主要有哪些?4.层序地层学的发展经历了哪几个阶段?每个阶段取得了哪些重要认识?5.全球海平面变化主要受哪些因素控制?6.图示分析不同类型断陷盆地中可容空间的增加方式有哪些差异?7.陆相盆地与被动大陆边缘型盆地相比有哪些差异?这决定了陆相湖盆层序地层学研究应有什么特点?8.陆相断陷湖盆中层序边界的形成机理主要有哪几种?

三、作图题

下图是某剖面地层分布形式示意图,它是根据构造沉降、海平面升降和沉积物供给变量计算后用地质年代线绘制的,每条线上的数字代表时间顺序,间距为10 万年。

做出:(1)识别出层序边界,进行层序划分。

(2)做出初始海泛面、最大海泛面,划分出体系域并确定层序类型。

(3)做出0—24(×10 万年)时间段里海平面绝对变化曲线示意图。

层序地层学考试题和答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 地层学中,层序地层学的主要研究对象是()。

A. 岩石B. 地层C. 化石D. 构造答案:B2. 层序地层学中,一个完整的层序通常包括()。

A. 一个海进体系域和一个海退体系域B. 一个海退体系域和一个海进体系域C. 两个海进体系域D. 两个海退体系域答案:A3. 层序地层学中,体系域的划分依据是()。

A. 岩石类型B. 沉积环境C. 地层厚度D. 地层的相对年龄答案:B4. 在层序地层学中,海进体系域通常对应于()。

A. 沉积物供应减少B. 沉积物供应增加C. 相对海平面上升D. 相对海平面下降答案:C5. 层序地层学中,海退体系域通常对应于()。

A. 沉积物供应减少B. 沉积物供应增加C. 相对海平面上升D. 相对海平面下降答案:D6. 层序地层学中,一个层序的顶界通常由()定义。

A. 一个不整合面B. 一个整合面C. 一个侵蚀面D. 一个平行不整合面答案:A7. 层序地层学中,一个层序的底界通常由()定义。

A. 一个不整合面B. 一个整合面C. 一个侵蚀面D. 一个平行不整合面答案:A8. 层序地层学中,最大海泛面(MFS)是指()。

A. 海平面最高点B. 海平面最低点C. 沉积物供应与海平面变化相平衡的点D. 沉积物供应与海平面变化不相平衡的点答案:C9. 层序地层学中,层序边界(SB)是指()。

A. 一个整合面B. 一个不整合面C. 一个侵蚀面D. 一个平行不整合面答案:B10. 层序地层学中,体系域的识别主要依赖于()。

A. 地层的厚度B. 地层的岩性C. 地层的生物地层特征D. 地层的沉积相特征答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 层序地层学中,以下哪些因素可以影响体系域的划分()。

A. 沉积速率B. 海平面变化C. 沉积物供应D. 气候条件答案:ABCD12. 层序地层学中,以下哪些是层序边界的特征()。

实验三地震资料的层序地层分析一、实验目的:通过地震反射终止关系的识别,划分和识别层序和体系域边界,利用Exxon 模式对地震剖面进行层序地层分析,确定被动大陆边缘盆地和陆相断陷盆地两种不同构造背景的层序地层样式,通过海(湖)岸上超点的变化推断海(湖)平面升降特征,撰写地震资料层序地层分析实验报告。

二、地震资料地质背景:三维地震剖面JN87-0lB为澳大利亚被动大陆边缘盆地第四系碳酸盐岩和碎屑岩混积沉积剖面。

过陆参3井的三维地震剖面为辽河油田陆家堡坳陷断陷湖盆侏罗系碎屑岩沉积剖面。

三、实验结果:一.JN87-01B剖面1.层序界面和体系域的识别及层序和体系域的划分在JN87-01B剖面上可以识别出四套层序,自下而上命名为层序A、B、C和D。

最下部为层序A,是具陆棚坡折沉积层序,发育LST、TST和HST。

根据海岸上超点可以识别出层序的底界面SB1。

根据经典层序地层学理论,越过陆棚的第一个上超点为首次海泛面FFS,最远的滨岸上超点为最大海泛面MFS。

首次海泛面FFS与SB1之间为LST;首次海泛面FFS和最大海泛面MFS之间为TST;最大海泛面MFS与SB2之间为HST。

层序B,是缓坡样式的沉积层序,发育LST、TST和HST。

根据海岸上超点可以识别出层序的底界面SB2。

地震剖面上最远滨岸上超点定为首次海泛面FFS,根据地震反射剖面中的下超终止关系,可以识别出最大海泛面MFS。

首次海泛面FFS与SB1之间为LST;首次海泛面FFS和最大海泛面MFS之间为TST;最大海泛面MFS与SB2之间为HST。

层序C,是具有陆棚坡折的沉积层序,根据下部层序的顶超面可以识别出层序界面SB3。

在该层序中很难识别出LST、TST和HST。

但该层序中存在明显的S型加积和S型-斜交型前积。

层序D,是具陆棚坡折的沉积层序,发育SMST、TST和HST。

根据上超关系可以识别出层序界面SB4。

根据地震反射剖面中的下超终止关系,可以识别出最大海泛面MFS。

层序地层学原理及应用姜在兴李华启等编著第一部分层序地层学原理层序地层学是一种划分、对比和分析沉积地层的新方法。

当与生物地层及构造沉降分析相结合时,它提供了一种更精确的地质时代对比、古地理恢复和在钻井前预测油气储集岩、烃源岩和盖层的方法。

层序地层学概念在沉积地层上的应用有可能提供一个完整统一的地层概念,就象板块构造曾经提供了一个完整统一的构造概念一样。

层序地层学改变了分析世界地层记录的基本原则,打开了了解地球历史的一个新阶段,因此,它可能是地质学中的一次革命。

从本质上说,层序地层学分析提供了划分层序和体系域等时间地层单位组成的地层格架,这些层序和体系域与特定的沉积体系、岩相和油气分布有密切联系,并形成于与海平面相对变化有关的基准面变化。

而这些变化表现为地震资料上的反射不连续性和测井、岩心及露头剖面上相带叠置方式的变化。

层序地层学在世界范围内得到了广泛的应用,有以下几方面原因:①消除了地层学中长期存在的年代地层与岩石地层单位及生物地层单位三重命名的混乱现象。

地震反射近似地逼近等时面本身,为地层的划分与对比(至少在准层序级以上) 提供了有力的武器。

象板块构造学说提供了全球统一的构造概念一样,层序地层学也有可能提供一个全球统一的地层学格架和沉积作用格架。

②第一次提出了全球统一的成因地层划分方案(成因地层年表)。

过去人们根据某一或二项标志,提出过地层划分方案(地层年表),其中有古生物的、岩性的、放射性向位素年龄的、古地磁的方案等。

但由于没有从根本上从地层的成因和发展上进行研究,因此,出现了许多相互矛盾、无法解释的现象。

层序地层学通过对控制地层形成的四个要素(构造沉降、全球海平面升降、气候、沉积物供应) 的综合分析,得出相对海平面(或基准面) 控制层序形成与发育的概念。

将层序内部和层序之间的成因联系确立下来,把地层学从描述性提高到有完整体系的理性阶段。

③建立了地层分布模式。

层序地层学是研究地层分布模式的一门科学,它把层序定义为“顶、底以不整合或与这些不整合相应的整合为界的、成因上有联系的一套地层”。

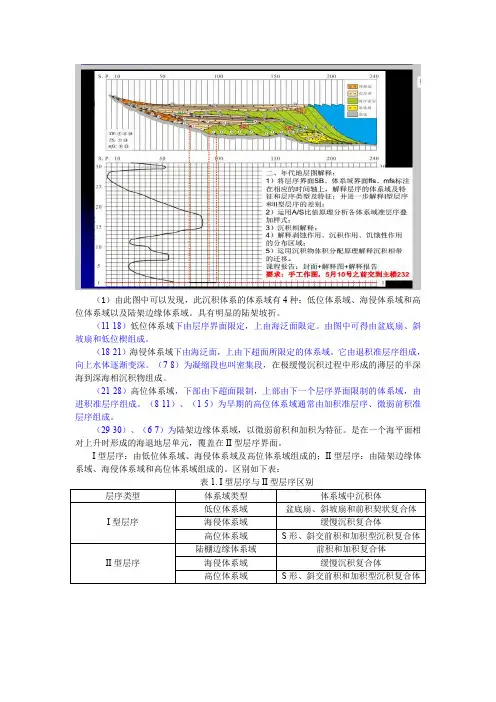

(1)由此图中可以发现,此沉积体系的体系域有4种:低位体系域、海侵体系域和高位体系域以及陆架边缘体系域。

具有明显的陆架坡折。

(11-18)低位体系域下由层序界面限定,上由海泛面限定。

由图中可得由盆底扇、斜坡扇和低位楔组成。

(18-21)海侵体系域下由海泛面,上由下超面所限定的体系域。

它由退积准层序组成,向上水体逐渐变深。

(7-8)为凝缩段也叫密集段,在极缓慢沉积过程中形成的薄层的半深海到深海相沉积物组成。

(21-28)高位体系域,下部由下超面限制,上部由下一个层序界面限制的体系域,由进积准层序组成。

(8-11)、(1-5)为早期的高位体系域通常由加积准层序、微弱前积准层序组成。

(29-30)、(6-7)为陆架边缘体系域,以微弱前积和加积为特征。

是在一个海平面相对上升时形成的海退地层单元,覆盖在II型层序界面。

I型层序:由低位体系域、海侵体系域及高位体系域组成的;II型层序:由陆架边缘体系域、海侵体系域和高位体系域组成的。

区别如下表:表1. I型层序与II型层序区别图1.I型层序的地层发育模式图2.II型层序的发育模式陆架坡折盆地的I型层序(a)易于确定的陆架、陆坡和盆地地形;(b)陆架倾角小于0.5º,陆坡倾角为3º到6º,海底峡谷侧壁倾角为10º;(c)比较明显的陆架坡折将低角度的陆架沉积物与更陡的陆架沉积物区分开;(d)由浅水到深水的过渡比较突变;(e)当海平面下降到沉积岸线坡折以下,如果形成海底峡谷,则可能发生切割作用;(f)可能沉积海底扇和斜坡扇;除沉积于具有陆架坡折的盆地外,还须具备以下条件:(a)足够大的河流体系切割峡谷,并搬运沉积物进入盆地;(b)有足够的可容纳空间使准层序组保存下来;(c)海平面的相对下降要有一定的速度和规模,使得低位体系域能沉积于陆架坡折或陆架坡折以外。

无陆架坡折的缓坡盆地的I型层序(a)均一的、小于1度低角度倾斜,大多数角度小于0.5º;(b)叠瓦—反“S”形斜交;(c)较缓倾斜与较陡倾斜间无梯度突变之坡折;(d)从浅水到深水无突变带;(e)海平面相对下降时,切割作用发生在低位岸线以上,而不发生在岸线以下地区;(f)相对海平面下降时,沉积低位三角洲和其它海岸砂岩(平缓斜坡边缘上一般不沉积盆底扇和斜坡扇)。

层序地层学教案-作业第一章:层序地层学基本概念1.1 层序地层学的定义1.2 层序地层学与传统地层学的区别1.3 层序地层学的研究对象与方法第二章:地层单元与地层序列2.1 地层单元的定义与分类2.2 地层序列的构成与特征2.3 地层单元与地层序列的研究意义第三章:层序地层学的划分与对比3.1 层序地层学的划分原则与方法3.2 层序地层学的对比技术与应用3.3 层序地层学在油气勘探中的应用第四章:层序地层学野外实习与实践4.1 实习目的与任务4.2 实习地点与剖面选择4.3 实习过程与要求第五章:层序地层学案例分析5.1 案例一:某盆地层序地层划分与对比5.2 案例二:某油田层序地层学应用实例5.3 案例三:某地区层序地层学野外实习成果分析第六章:层序地层学数值模拟与预测6.1 层序地层学数值模拟方法6.2 层序地层学预测技术6.3 数值模拟与预测在层序地层学中的应用实例第七章:层序地层学与沉积相分析7.1 沉积相的概念与分类7.2 层序地层学与沉积相的关系7.3 沉积相分析在层序地层学研究中的应用第八章:层序地层学与生物地层学8.1 生物地层学的基本概念8.2 层序地层学与生物地层学的相互关系8.3 生物地层学在层序地层学研究中的应用第九章:层序地层学与构造地层学9.1 构造地层学的基本概念9.2 层序地层学与构造地层学的相互关系9.3 构造地层学在层序地层学研究中的应用第十章:层序地层学实验技术与方法10.1 层序地层学实验技术概述10.2 实验操作流程与方法10.3 实验数据处理与分析重点和难点解析一、层序地层学基本概念难点解析:理解层序地层学的研究方法,包括野外观察、岩心分析、地震资料解二、地层单元与地层序列难点解析:区分不同地层单元的岩性特征和时间关系,以及地层序列在空间上的变化。

三、层序地层学的划分与对比难点解析:掌握层序地层学的划分与对比技术,包括关键层识别、时间地层单位划分等。

四、层序地层学野外实习与实践难点解析:如何在野外实际操作中识别地层单元和层序界面,以及如何记录和分析地质数据。

层序地层学在油气勘探中的应用地层学是石油勘探中的一个重要学科,而层序地层学作为地层学的一个分支,对于油气勘探具有重要的应用价值。

层序地层学主要研究不同地层单元之间的相互关系及其垂直演化规律,通过对地层的垂向变化进行精细刻画,能够为油气勘探提供更精确的靶层定位和有效储集层预测,从而降低勘探风险,提高勘探效率。

下面将从层序地层学的基本原理、应用技术以及典型案例等方面进行论述。

首先,层序地层学的基本原理需要深入理解。

地层是地球上的一层层不同岩性和岩相的构成,而地层之间的关系有助于我们理解地层的垂向演化规律。

层序地层学通过分析地层单元之间的沉积相对比,可以揭示河流、湖泊、海洋等不同环境条件下的沉积规律,并根据沉积规律构建出层序地层模式。

这些层序地层模式可以帮助我们理解地质历史,预测地层储集潜力,从而指导油气勘探工作。

其次,层序地层学的应用技术也是油气勘探不可或缺的一部分。

现代勘探技术的发展使得我们能够获取更多的地层信息,而层序地层学正是利用这些地质信息来进行油气勘探的。

地震勘探是一种常用的技术手段,通过分析地震波在地下的传播路径和速度变化,可以得出地层的垂向变化情况。

此外,钻井资料和岩心分析也是层序地层学中常用的技术手段,通过分析钻井岩心和测井曲线,可以获得地层的物性数据,从而更准确地判断层序地层模式及其储集潜力。

最后,我们来看一个典型的应用案例。

在某个油气勘探区域,通过地震勘探和钻井资料分析,储量前景较好的靶层被初步确定。

然而,由于构造运动和岩性变化的影响,该靶层在地域范围内存在着垂向变化。

为了更好地预测储集层的空间分布和类型,层序地层学被引入进行精细刻画。

调查人员首先使用地震勘探技术获取该区域的地层结构图,然后使用钻井资料和岩心分析结果对地震图像进行验证。

通过对比分析地层单元之间的沉积相对比,研究人员发现靶层可以划分为不同的层序单元,并构建出相应的层序模式。

根据层序模式,研究人员可以准确预测储集层的位置和类型,从而为油气勘探提供更精准的指导。

1地震相层次界面划分如所提交图所描,首先在所研究剖面选择骨干剖面进行层序解释,利用地震反射终止特征去识别层序或体系域界线,两种模式“上超和下超”出现在不连续面之上;三种模式“侵蚀、顶复和视削截”出现在不连续面的下面。

本图在上述表现出的地震相识别标志将其划分为如图所示的3套地震层序,其中的两个层序界面分别用的是红笔所勾画。

其中图中所表现出的主要地震相识别标志有:(1)削截:层序的顶部反射终止,即可以是下伏倾斜的地层顶部与上覆水平地层的反射终止,也可以使水平地层的顶部与上覆地层的初期侵蚀河床底面之间的终止。

它代表一种侵蚀作用,说明在下伏地层沉积之后,经过强烈的构造运动或者是侵蚀作用。

在本图上主要表现为下伏倾斜地层顶部与上覆地层之间的反射终止。

(2)上超:层序的底部逆原始倾斜斜面逐渐终止。

它表示在水域不断扩大的情况下逐层超覆的层级现象。

根据物源远近上超又可以分为近端上超和远端上超。

上超在本图中的表现多为规模较小,不易发现等特征,但在某些层序局部可发现小型的上超。

(3)下超:层序的底部顺原始倾斜面,向下倾斜向终止。

下超表示一股携带沉积物的水流在一定方向上的前积作用。

在所给剖面上下超表现与上超表现都不是很明显。

2 地震相分析剖面中的异常体图中主要的地震相划分标志外部反射结构:(1)席状:席状发射在地震剖面上在本图上还是较为常见,其重要特点是上下界面相对平行或者近于平行,厚度相对稳定。

一般为均匀稳定广泛是三角洲,浅海,远洋半远洋沉积。

(2)丘形:在本图上丘形表现为一凸起部分上覆地层上超于丘形之上,由地震上下及其周围的反射可以初步确定该丘形为碎屑岩的堆积而形成。

(3)填充:在两个丘形凸起之间可见有明显的填充现象。

在图上主要表现为填充在下伏地层的低洼地形之上,为典型的丘形上超填充。

(4)透镜状:在图上主要表现为中部厚度大,两侧尖灭,外形呈透镜体。

它一般出现在古河床,沿岸砂坝处,有时在沉积斜坡上也可见透镜体。

剖面中的异常体图中主要的地震相划分标志内部反射结构:(5)平行亚平行反射结构:在图上平行亚平行反射结构表现得较为明显,在大部分区域都可见其存在。

层序地层学模式图及复习试题名词解释1.层序地层学:研究以不整和面或与之相对应的整和面为边界的年代地层格架中具有成因联系的、旋回岩性序列间相互关联的地层学分支学科。

2.层序:一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整和面或与之相对应的整和面为界的地层单元。

3.I型层序边界面:一个区域型不整合界面,是全球海平面下降速度大于沉积滨线坡折带处盆地沉降速度时产生的。

即I型层序界面是在沉积滨线坡折带处,由海平面相对下降产生。

4.II型层序边界面:全球海平面下降速度小于沉积滨线坡折带处盆地沉降速度时产生的,在沉积滨线坡折带处未发生海平面的相对下降。

5.I型层序:底部以I型层序界面为界,顶部以I型层序或II型层序界面为界的层序。

6.II型层序:底部以II型层序界面为界,顶部以I型层序或II型层序界面为界的层序。

7.沉积滨线坡折带:陆架剖面上的一个位置,是沉积作用活动的地形坡折,在此坡折向陆方向,沉积表面接近基准面,而向海方向沉积表面低于基准面。

8.陆棚坡折带:大陆架与大陆斜坡之间的过渡地带。

9.体系域:一系列同期沉积体系的集合体。

10.低位体系域:(简称LST) I型层序中位置最低、沉积最老的体系域,是在相对海平面下降到最低点并且开始缓慢上升时期形成的。

在具陆棚坡折的深水盆地的沉积背景中,低位体系域是由海平面相对下降时形成的盆底扇、斜坡扇和海平面相对上升时形成的低位前积楔状体以及河流深切谷充填物组成的。

低位体系域以初次海泛面为顶界,其上为海进体系域。

11.海进体系域:(简称TST):是I型和II型层序中部的体系域,是在全球海平面迅速上升与构造沉降共同产生的海平面相对上升时期形成的,由一系列向陆推进的退积准层序组成,沉积作用缓慢。

海侵体系域顶部与具有下超特征的最大海泛面(MFS)相对应。

顶部沉积物以沉积慢、分布广、富含有机质和非常薄的海相泥岩沉积的为凝缩段特征。

12.高位体系域:(简称HST):是I型和II型层序上部的体系域,是海平面由相对上升转变为相对下降时期形成的,沉积物供给速率大于可容空间增加的速率,因此形成了向盆内进积的一个或者多个准层序组。

1、什么叫层序地层学?层序地层分析在含煤地层研究中的应用?答:层序地层学是研究旋回式、成因上有联系的、以侵蚀面或者与其可以对比的整合面为界的年代地层格架,以及沉积层序内部地层、岩相分布模式的地层学分支学科。

地层划分对比和含煤地层对比是煤炭资源勘查地质工作的基础,但是地层对比中存在的不等时和精度低的问题一直存在且不能得到很好解决。

层序地层划分是等时地层的划分和对比,使含煤地层对比建立在等时地层格架内,因而可解决不等时和精度等问题。

含煤地层研究层序地层分析的要点有两点。

①含煤地层层序地层对比的界线是等时界线。

②重视煤层在含煤地层对比中的重要性。

2、什么叫富煤带?什么叫富煤中心?厚煤层形成的控制因素有哪些?答:富煤带是指同一聚煤盆地内的不同地区,由于聚煤古地理、古构造条件的差异含煤性分布不均匀,统一含煤岩系剖面中煤层发育较好、相对富集的块段在空间上呈带状分布即称为富煤带。

富煤中心是富煤带内煤层总厚度较大的部位亦是聚煤作用长期持续发育的部位,富煤带内的富煤中心可以不止一个。

煤层厚度取决于可容空间增长速率与泥炭堆积速率之间的相对平衡状态,过慢或过快的海平面上升速率都难以形成厚煤层。

适度的海平面上升速率,才能保证可容空间增加速率与泥炭堆积速率之间的相对平衡关系,使泥炭能持续堆积从而形成巨厚煤层。

陆相盆地的煤层厚度取决于泥炭堆积速率、沉积速率和陆源碎屑供应速率从相对海平面(基准面)升降分析可知,泥炭堆积速率和可容空间增加速率之比控制着厚煤层展布:在滨海平原靠陆一侧以河流作用为主的环境厚煤层形成于最大海泛面附近,而在滨海平原靠海一侧厚煤层形成于海侵面附近。

此外,基准面变化控制着泥炭地的水介质条件,从而亦控制着煤质变化特征,通过层序地层分析可以预测煤层的煤岩煤质变化特征。

3、怎样理解深部构造与基底属性控制煤系变形特征的空间差异?答:地壳或岩石圈不同层次之间存在着密切联系,形成于地壳浅部的含煤岩系与深部物质运动和基底结构息息相关。

一、教案基本信息教案名称:层序地层学教案-作业章节:第一章地层学基本概念课时:2课时年级:八年级二、教学目标1. 让学生了解地层学的基本概念,掌握地层的定义、特征及分类。

2. 培养学生对地层学的兴趣,提高学生地理知识素养。

三、教学重点与难点重点:地层的概念、特征及分类。

难点:地层的形成与演变过程。

四、教学方法1. 采用讲授法,讲解地层学的基本概念、地层的定义、特征及分类。

2. 利用图片、图表等直观教具,帮助学生形象地理解地层的形成与演变过程。

3. 开展小组讨论,让学生分享自己对地层学的认识和理解。

五、教学内容1. 地层学的定义:研究地层的形成、分布、特征及演变规律的科学。

2. 地层的定义:地层是地球表面一层层的岩石和土壤,它们按照一定的顺序堆积和沉积,具有一定的时间和空间分布特征。

3. 地层的特征:a. 层序性:地层按照一定的时间顺序堆积和沉积,反映了地球历史的发展过程。

b. 连续性:地层在空间上具有一定的连续性,相邻地层之间界限模糊。

c. 非均一性:地层在组成、结构和厚度上存在差异,反映了不同的地质环境。

4. 地层的分类:a. 按成因分类:沉积地层、火成地层、变质地层。

b. 按物理性质分类:岩浆岩、沉积岩、变质岩、构造岩。

c. 按化学成分分类:硅酸盐岩、碳酸盐岩、硫酸盐岩、卤化岩。

教案设计:1. 导入:引导学生回顾地球历史的相关知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解地层学的定义,让学生了解地层学的研究对象和内容。

3. 讲解地层的定义、特征及分类,结合图片、图表等直观教具,帮助学生形象地理解地层的形成与演变过程。

4. 开展小组讨论,让学生分享自己对地层学的认识和理解。

5. 总结本节课的主要内容,布置作业。

作业设计:1. 请简述地层的概念、特征及分类。

2. 请举例说明地层的形成与演变过程。

3. 结合自己的生活实际,谈谈对地层学的认识和理解。

六、教案基本信息教案名称:层序地层学教案-作业章节:第二章地层的组成与结构课时:2课时年级:八年级七、教学目标1. 让学生了解地层的组成,掌握地层的岩石类型、化石组合等特征。

问题1:将层序界面SB、体系域界面ffs、mfs标注在相应的时间轴上,解释层序的体系域及特征和层序类型及特征;并进一步解释I型层序和II型层序的差别体系域:由小层序和组成层序的次级单元的一个或多个小层序组形成的同期沉积体系的联合体称为沉积体系域。

体系域的解释是建立在小层序堆叠型式、与层序的位置关系和层序边界类型的基础上。

1.低水位体系域[LST]:低水位体系域是在海平面缓慢下降,然后又开始缓慢上升阶段的沉积。

在不同的盆地边缘发育不同的低水位体系域。

在有不连续的陆架边缘的盆地中,低水位体系域由不同时的上下两部分组成:下部为低水位扇或盆底扇;上部为低水位楔。

1.1盆底扇:是在低的斜坡和盆底沉积的以海底扇为特征的低水位体系域的一部分。

扇的形成与峡谷侵蚀到斜坡和河谷下切至大陆架有关。

硅质碎屑沉积物通过河谷和峡谷穿过斜坡和大陆架形成盆底扇。

尽管盆底扇的出现远离峡谷口,或者峡谷口不明显,但是盆底扇可能形成于峡谷口。

盆底扇的底面(与低水位体系域的底面一致)是Ⅰ型层序界面,扇顶则是下超面 .1.2斜坡扇:由浊积有堤水道和越岸沉积物组成的扇状体,盖在盆底扇上且被上覆的低水位楔下超1.3低水位楔:由一个或多个进积小层序组组成的沉积楔。

向海方向被陆架坡折限制,上超在先前形成的层序斜坡上。

因此,低水位体系域的准层序组有加积(盆底扇和斜坡扇)、进积等型式(低水位楔).2.陆架边缘体系域:是Ⅱ型层序的最下部的体系域,即2类层序界面之上的第一个体系域,它由一个或多个微显进积至加积的小层序或小层序组组成。

在沉积滨岸线坡折的向海一侧,该体系域下超在Ⅱ类层序界面之上。

特点:陆架边缘体系域沉积期间,随着海退的不断进展,陆架虽有暴露,但其大部分可暂时被半咸水淹没,因此陆架边缘体系域顶部附近可有广泛的煤系分布。

一般地,陆架(棚)边缘体系域内部沉积相的叠置特征是自下而上海相沉积逐渐增多,与上覆的海进体系域的分界面为海进面。

3.海进(海侵)体系域 [TST] :海进体系域是1类和2类层序的中部体系域,其下界面为海进面,下伏体系域为LST或 SMST。

层序地层学原理及应用层序地层学是一种研究地层堆积规律的学科,它通过分析和解释地层中不同岩性、沉积体系和古地理环境的特征,揭示地球历史的演变和沉积作用的原理。

层序地层学的原理和应用在油气勘探、水文地质、环境地质等领域具有重要意义。

一、层序地层学的原理:层序地层学主要包括沉积相、海平面变化及沉积体系等原理。

1. 沉积相原理:不同沉积相的岩性和沉积特征可以反映不同的沉积环境和沉积作用。

通过对沉积相的研究,可以揭示地层中不同地区和时期的沉积环境变化,从而推测地层的堆积规律和古地理演化。

2. 海平面变化原理:根据全球的海平面变化曲线以及沉积序列中的海侵和海退相特征,可以推测地层的相对时代和地层联系。

在地层划分和对比中,海平面变化起着重要的作用,可以确认地层的对应关系。

3. 沉积体系原理:沉积体系是指在特定沉积环境中形成的具有一定规模和岩性组合的沉积单元。

通过对沉积体系的分析,可以揭示沉积环境的变化和沉积作用的机制,进而推测地层的层序关系。

二、层序地层学的应用:层序地层学在下面几个方面有重要的应用:1. 油气勘探:层序地层学可以揭示不同沉积体系的油气储集规律和分布特征。

通过对沉积相、海平面变化和沉积体系的分析,可以确定含油气层的位置、分布范围和储集类型,为油气勘探提供重要的依据。

2. 水文地质:层序地层学可以揭示地下水的流动和分布规律。

通过对地层的划分,可以确定地下水的赋存状态和供水能力,为地下水资源的开发利用提供科学依据。

3. 工程地质:层序地层学可以揭示地质灾害的形成机制和演化规律。

通过对地层的分析,可以确定不同地层的稳定性和工程地质条件,为工程建设和地质灾害防治提供参考。

4. 环境地质:层序地层学可以揭示环境演变和气候变化的历史。

通过对地层的分析,可以了解过去地球环境的变化和人类活动对环境的影响,为环境保护和生态建设提供参考。

综上所述,层序地层学通过分析和解释地层中不同岩性、沉积体系和古地理环境的特征,揭示地球历史的演变和沉积作用的原理。

(1)由此图中可以发现,此沉积体系的体系域有4种:低位体系域、海侵体系域和高位体系域以及陆架边缘体系域。

具有明显的陆架坡折。

(11-18)低位体系域下由层序界面限定,上由海泛面限定。

由图中可得由盆底扇、斜坡扇和低位楔组成。

(18-21)海侵体系域下由海泛面,上由下超面所限定的体系域。

它由退积准层序组成,向上水体逐渐变深。

(7-8)为凝缩段也叫密集段,在极缓慢沉积过程中形成的薄层的半深海到深海相沉积物组成。

(21-28)高位体系域,下部由下超面限制,上部由下一个层序界面限制的体系域,由进积准层序组成。

(8-11)、(1-5)为早期的高位体系域通常由加积准层序、微弱前积准层序组成。

(29-30)、(6-7)为陆架边缘体系域,以微弱前积和加积为特征。

是在一个海平面相对上升时形成的海退地层单元,覆盖在II型层序界面。

I型层序:由低位体系域、海侵体系域及高位体系域组成的;II型层序:由陆架边缘体系域、海侵体系域和高位体系域组成的。

区别如下表:

表1. I型层序与II型层序区别

图1.I型层序的地层发育模式

图2.II型层序的发育模式

陆架坡折盆地的I型层序

(a)易于确定的陆架、陆坡和盆地地形;

(b)陆架倾角小于0.5º,陆坡倾角为3º到6º,海底峡谷侧壁倾角为10º;

(c)比较明显的陆架坡折将低角度的陆架沉积物与更陡的陆架沉积物区分开;

(d)由浅水到深水的过渡比较突变;

(e)当海平面下降到沉积岸线坡折以下,如果形成海底峡谷,则可能发生切割作用;

(f)可能沉积海底扇和斜坡扇;

除沉积于具有陆架坡折的盆地外,还须具备以下条件:

(a)足够大的河流体系切割峡谷,并搬运沉积物进入盆地;

(b)有足够的可容纳空间使准层序组保存下来;

(c)海平面的相对下降要有一定的速度和规模,使得低位体系域能沉积于陆架坡折或陆架坡折以外。

无陆架坡折的缓坡盆地的I型层序

(a)均一的、小于1度低角度倾斜,大多数角度小于0.5º;

(b)叠瓦—反“S”形斜交;

(c)较缓倾斜与较陡倾斜间无梯度突变之坡折;

(d)从浅水到深水无突变带;

(e)海平面相对下降时,切割作用发生在低位岸线以上,而不发生在岸线以下地区;

(f)相对海平面下降时,沉积低位三角洲和其它海岸砂岩(平缓斜坡边缘上一般不沉积盆底扇和斜坡扇)。

II型层序

与具有缓坡边缘的I型层序样式有些相似,其下部体系域最初都是在陆架上沉积的,缺少盆底扇和峡谷,并且二者的下部体系域(即II型层序中的陆架边缘体系域和I型层序中的低位体系域)都沉积于陆架上。

II型层序自下而上由陆架边缘体系域、海侵体系域和高位体系域组成。

但是,也有分别:

II型层序在沉积岸线坡折处无海平面相对下降,这与沉积于平缓斜坡的I型层序有所不同;II型层序没有深切谷,且缺乏由于河流再生及岩相向盆地方向迁移所导致的、有重要意义的侵蚀削截。

2)图中低位体系域主要为多个前积准层序组组成的锲形体,A/S>1;海侵体系域完全是退积的,是在海平面快速上升期间,可容纳空间增长大于沉积物供给速率而形成的,A/S<1,其底界为初始海泛面,顶界为最大海泛面。

晚期高位体系域由多个进积准层序组组成,A/S>1,早期的高位体系域由加积准层序组组成,A/S=1。

图中陆架边缘体系域具有微弱前积、加积现象。

图3.不同类型准层序组内部地层叠置方式

(a)前积型准层序组,沉积速率/可容纳空间增长速率>1

(b)退积型准层序组,沉积速率/可容纳空间增长速率<1

(c)加积型准层序组,沉积速率/可容纳空间增长速率=1

1-4为各个准层序

1.滨岸平原砂岩和泥岩;

2.浅海砂岩;

3.陆架泥岩

3)由图中可以分析出沉积相可以分为冲积扇、滨岸带、海岸泥岩和盆底扇。

由图中可明显得出,在基准面变化的过程中,两次的冲积扇基准面的变化具有明显的剥蚀作用;滨岸带在形成的过程中,具有明显的饥饿沉积作用,并且由于重力流等沉积作用,形成了盆底扇;

海岸泥岩具有明显的侧向加积作用。

4)沉积基准面是一个潜在的势能平面,它描述了可容纳空间变化与地表侵蚀、搬运与沉积过程之间的能量平衡。

在不同的沉积相带内的基准面变化会产生不同的水动力作用,造成不同相带内的侵蚀、搬运和沉积过程,如下理论图。

图2.基准面、可容纳空间和反应可容纳空间与沉积物供给之间平衡时的地貌状态(据cross,1994修改)

依据这一个整体上的基准面变化,我们可以得到相应的沉积作用、剥蚀作用和饥饿沉积作用。

标注如手工图。

5)沉积物体积分配原理解释沉积相带的迁移

沉积物体积分配原理意指在基准面变化期间相域内不同沉积物体积的保存作用。

沉积物体积分配控制或影响着沉积相类型、沉积相组合、沉积相演化序列与原始地貌的保存程度、岩石物性、地层结构以及旋回的对称性。

在二维剖面上,沉积物的体积分配作用直接表现为同一沉积体系的地层在相同时间单元内、不同地理位置沉积地层厚度的变化。

关于基准面穿越同一旋回的不同相域上的沉积物的体积分配,随着可容纳空间位置的迁移,不同的空间位置具有不同的沉积和剥蚀作用,进而形成不同的沉积相。

地层在沉积过程中发生着相分异与沉积物体积分配。

同一基准面旋回在不同相域因可容纳空间不同而发生侵蚀、过路、沉积或欠补偿等作用,从而导致沉积物在不同相域沉积的数量与被保存的程度以及岩相类型、岩相组合存在不同。

沉积物的相分异作用主要表现为同期异相。

在平行物源的方向上,岩相类型可以由冲积扇相序(前积或退积式地层叠置形式)向滨岸带(前积式地层叠置方式)以及海岸泥岩(侧积式地层叠置形式)迁移(以及存在盆底扇沉积);在垂直物源方向上,出现冲积扇与滨岸带旋回沉积或海岸泥岩与滨岸带的旋回沉积。

可见,同一时期的地层在沉积过程中发生着相分异作用,存在着岩相类型与岩相组合在空间上的转变。

相分异过程中也伴随着沉积物的体积分配,即同一时期发育的地层在不同相域内分配的体积不同,即存在同期不等厚现象。