《外国小说欣赏》课文整理话题

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:3

外国小说知识梳理第一单元——“叙述”话题教学:理解叙述角度、人称及其表达效果【考点梳理】叙述角度及其表达效果叙述人称及其表达效果•叙述角度有“全知视角”和“有限视角”两种。

1、全知视角大多见于传统小说,叙述者如上帝一般俯瞰人间,对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时候还跳到前台对人物评头论足。

如雨果的《一滴眼泪换一滴水》。

全知视角不受时间空间和人物的限制,方便读者了解故事的来龙去脉。

2、有限视角——有限视角的特点:叙述讲究遮蔽作者意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价。

完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,完全靠叙述者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中。

有限视角的表达效果:这使得读者变得不像在阅读传统小说那样只是被动地听故事,而必须调动自己的知识、经验和想象力。

•叙述人称主要有第一人称“我”和第三人称“他”。

1、第一人称的叙述只能局限于叙述人的所见所闻,与有限视角一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

第三人称叙述则更自由,与全知视角一样,对人物和故事无所不知,但它的叙述并不那么亲切没有距离感。

小说家选择何种叙述人称完全是根据小说的具体叙述需要而定的,也无所谓孰优孰劣。

2、第二人称问题。

小说用第二人称“你”来叙述的情况很少见,严格上说不是一种叙述角度而是小说中的一个人物。

用“你”,倾注的是叙述者对这个人物一种抒情目光,将之当作朋友,更加拉近叙述者与人物之间的距离,使得他们之间别有一种依恋和欣赏的意味。

【考点纠错】混淆叙述视角与叙述人称;不能结合具体文本回答叙述视角与叙述人称相应的表达效果。

【命题形式】小说采用的是什么叙述视角(或人称)?这样的叙述视角(或人称)能够取到怎样的表达效果?等等。

【答题要领】准确识别叙述视角与叙述人称,对叙述视角或人称的表达效果进行分点作答,要能结合文本进行具体分析。

【基础知识梳理】一、字音字形pánshān()zhízhú()chóuchú()脚踝.()稀稀落落..()落.在后面()落.不是()大大落落..()看.管()撇.下()瞥见()神mì()莫测岔.路()瞅.着我()挨.得过()挨个过()肖.像()鬈.发()芜菁..()充塞.()敷衍塞.责()塞.翁失马()软木塞.()古冢.()箭镞.()擦shì()年jiàn()sǒngyǒng()噩.()梦屹.立()桅.杆()鸣啭()凛冽()逼人俯kàn()yùn jiè()睿智()烙.印()刹.那()霎.时()戛.然而止()二、词语辨析踯躅与踟蹰、踌躇爆发/暴发凝视/注视大概/大约年轻/年青原型/原形合拢/合龙悬而不决第二单元——“场景”话题教学:把握场景的功能【考点梳理】场景这个话题主要应把握场景的5点功能:①如果场景在小说开头,那么其功能是给全篇“定调”。

高中语文《外国小说欣赏》阅读梳理与典型题例第一单元:叙述高中语文(id:gzyw11) 编辑整理谁来说:1、谁来说就是给小说找一个叙述的身份和位置,叙述的立足点,它决定叙述者以何种身份何种角度来讲述故事。

比如《我的叔叔于勒》是以一个半大孩子的眼睛来看世界,他的视角是仰视的,对成人世界的复杂和不可理喻,决定了小说是现在进行时的叙事,读者和人物一起经历着成长的阵痛。

2、上帝俯瞰和凡人眼光上帝俯瞰即全知视角,这种视角下,叙述者了解小说的全部人物和事件。

第三人称一般属于全知视角。

传统小说比较喜欢采用全知视角,比如莫泊桑的《项链》。

凡人眼光即有限视角,这种视角下,叙述者只了解故事的部分情节。

第一人称和第三人称(不作评论和心理描写时)属于有限视角。

《桥边的老人》即采用有限视角的第一人称方式,“我”作为叙述者讲述的仅仅是自己的所见所闻,对其他人比如老人的感受就只能揣测。

这样读者既可以从“我”的角度体验故事,也可以从旁观者角度发挥想像。

叙述人称:第一人称 我 真实自然 说话人是叙述者也是参与者 不足之处是比较主观第二人称 你 亲切抒情 有别于第一人称的二者合一,也有别于第三人称的两相疏离第三人称 他 客观灵活 说话人是旁观者 不足之处是比较疏离契诃夫的《万卡》是两种人称的巧妙结合,用第三人称的叙述向读者交代万卡的悲剧命运及其生活环境、背景等;用第一人称讲述了他在莫斯科鞋店里做学徒的悲惨遭遇以及内心世界的悲伤。

叙述腔调:1、腔调的背后叙述腔调是指叙述人流露出来的感情色彩、年龄、性别、身份等个性特征,比如伍尔芙小说的睿智与抒情,海明威小说的深刻与蕴藉。

有时作家可以将自己惯用腔调隐藏起来,换成人物的口吻来说话。

2、讲述与显示讲述即主观叙述,比如《墙上的斑点》,显示即客观描写,比如《桥边的老人》。

速度控制:小说有自己的节奏,当概括性叙述时,小说节奏就快,当细致描写时,小说节奏就慢。

叙述知识:1、意识流意识流是西方文学的一种表现方法。

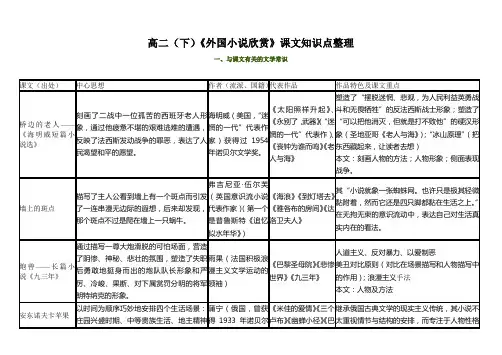

高二(下)《外国小说欣赏》课文知识点整理一、与课文有关的文学常识二、单元专题涉及的作家作品外国小说知识汇总一、了解八个单元十六篇小说的基本内容和艺术特色1.《桥边的老人》海明威(美国)(1)主题:通过描写老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭示战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

(2)艺术特色:A.以小见大B.叙述简约,含蓄深远2.《墙上的斑点》伍尔芙(爱尔兰)(1)主题:通过描写主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想感情。

(2)艺术特色A.辐射状结构B.自由联想3.《炮兽》雨果(法国)(1)内容:描写了“炮兽肆虐”“人兽之战”“赏功罚过”三个场景,塑造了一个临危不乱、有勇有谋、赏罚分明、刚毅坚定、严酷无情的将军形象。

(2)艺术特色A.对照法B.拟人手法,将无生命的事物描绘得如同有生命的物体一样神奇、动人心魄。

4.《安东诺夫卡苹果》蒲宁(俄国)通过描写苹果丰收、庄园生活、深秋打猎、小地主生活等四幅图画,将读者带入那个已逝的田园梦境,在对昔日的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对贵族衰落的不满,对时世变迁的惆怅和感伤。

【艺术特色】(1)绘景艺术:动静结合、调动多种感官的写景状物手法。

(2)结构艺术:用思绪来组织内容;首尾呼应。

以欢乐喜悦丰收场景开头,以萧瑟荒凉打猎场景结尾,形成强烈的对照。

(3)象征手法:安东诺夫卡苹果象征丰收、甜美、富足的乡村生活。

5.《丹柯》高尔基(苏联)通过塑造丹柯这一勇于实践、永不言败,敢于为理想英勇献身却不计较个人得失的悲剧性英雄形象,鼓励人们去追求胜利,追求光明;同时也批判了那些懦弱、忘恩负义的人们。

【艺术特色】(1)浪漫主义手法(2)对照手法:丹柯——族人6.《炼金术士》保罗·戈埃罗(巴西)通过叙述西班牙少年圣地亚哥历经千辛万苦却最终未能找到宝藏的寻梦经历,启示人们要想实现梦想,就需要经历一个艰苦的过程,需要勇气、智慧、执著和经受考验,需要付出代价。

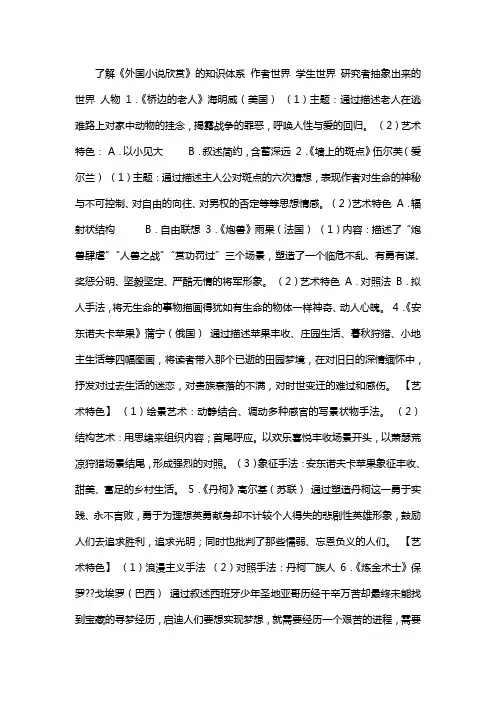

了解《外国小说欣赏》的知识体系作者世界学生世界研究者抽象出来的世界人物1.《桥边的老人》海明威(美国)(1)主题:通过描述老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭露战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

(2)艺术特色:A.以小见大B.叙述简约,含蓄深远2.《墙上的斑点》伍尔芙(爱尔兰)(1)主题:通过描述主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想情感。

(2)艺术特色A.辐射状结构B.自由联想3.《炮兽》雨果(法国)(1)内容:描述了“炮兽肆虐”“人兽之战”“赏功罚过”三个场景,塑造了一个临危不乱、有勇有谋、奖惩分明、坚毅坚定、严酷无情的将军形象。

(2)艺术特色A.对照法B.拟人手法,将无生命的事物描画得犹如有生命的物体一样神奇、动人心魄。

4.《安东诺夫卡苹果》蒲宁(俄国)通过描述苹果丰收、庄园生活、暮秋狩猎、小地主生活等四幅图画,将读者带入那个已逝的田园梦境,在对旧日的深情缅怀中,抒发对过去生活的迷恋,对贵族衰落的不满,对时世变迁的难过和感伤。

【艺术特色】(1)绘景艺术:动静结合、调动多种感官的写景状物手法。

(2)结构艺术:用思绪来组织内容;首尾呼应。

以欢乐喜悦丰收场景开头,以萧瑟荒凉狩猎场景结尾,形成强烈的对照。

(3)象征手法:安东诺夫卡苹果象征丰收、甜美、富足的乡村生活。

5.《丹柯》高尔基(苏联)通过塑造丹柯这一勇于实践、永不言败,勇于为理想英勇献身却不计较个人得失的悲剧性英雄形象,鼓励人们去追求胜利,追求光明;同时也批判了那些懦弱、忘恩负义的人们。

【艺术特色】(1)浪漫主义手法(2)对照手法:丹柯――族人6.《炼金术士》保罗??戈埃罗(巴西)通过叙述西班牙少年圣地亚哥历经千辛万苦却最终未能找到宝藏的寻梦经历,启迪人们要想实现梦想,就需要经历一个艰苦的进程,需要勇气、智慧、执著和经受考验,需要付出代价。

同时鼓励人们要勇于为梦想打拼。

(三种人:爆米花小贩、矿工、圣地亚哥)7.《娜塔莎》列夫托尔斯泰(俄国)活泼、天真、热情、渴望受关注及胸无城府、率真个性、为爱义无反顾艺术特色:正面描述与侧面描述相结合的人物塑造方式。

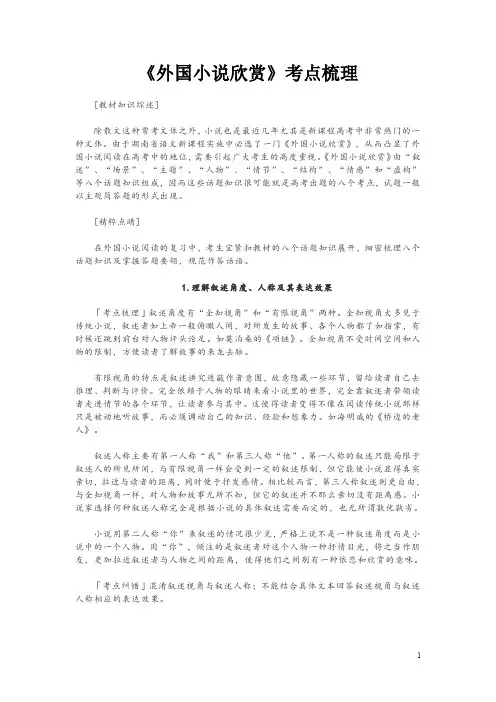

《外国小说欣赏》考点梳理[教材知识综述]除散文这种常考文体之外,小说也是最近几年尤其是新课程高考中非常热门的一种文体。

由于湖南省语文新课程实施中必选了一门《外国小说欣赏》,从而凸显了外国小说阅读在高考中的地位,需要引起广大考生的高度重视。

《外国小说欣赏》由“叙述”、“场景”、“主题”、“人物”、“情节”、“结构”、“情感”和“虚构”等八个话题知识组成,因而这些话题知识很可能就是高考出题的八个考点,试题一般以主观简答题的形式出现。

[精粹点睛]在外国小说阅读的复习中,考生宜紧扣教材的八个话题知识展开,细密梳理八个话题知识及掌握答题要领,规范作答话语。

1.理解叙述角度、人称及其表达效果「考点梳理」叙述角度有“全知视角”和“有限视角”两种。

全知视角大多见于传统小说,叙述者如上帝一般俯瞰人间,对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时候还跳到前台对人物评头论足。

如莫泊桑的《项链》。

全知视角不受时间空间和人物的限制,方便读者了解故事的来龙去脉。

有限视角的特点是叙述讲究遮蔽作者意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价。

完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,完全靠叙述者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中。

这使得读者变得不像在阅读传统小说那样只是被动地听故事,而必须调动自己的知识、经验和想象力。

如海明威的《桥边的老人》。

叙述人称主要有第一人称“我”和第三人称“他”。

第一人称的叙述只能局限于叙述人的所见所闻,与有限视角一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

相比较而言,第三人称叙述则更自由,与全知视角一样,对人物和故事无所不知,但它的叙述并不那么亲切没有距离感。

小说家选择何种叙述人称完全是根据小说的具体叙述需要而定的,也无所谓孰优孰劣。

小说用第二人称“你”来叙述的情况很少见,严格上说不是一种叙述角度而是小说中的一个人物。

用“你”,倾注的是叙述者对这个人物一种抒情目光,将之当作朋友,更加拉近叙述者与人物之间的距离,使得他们之间别有一种依恋和欣赏的意味。

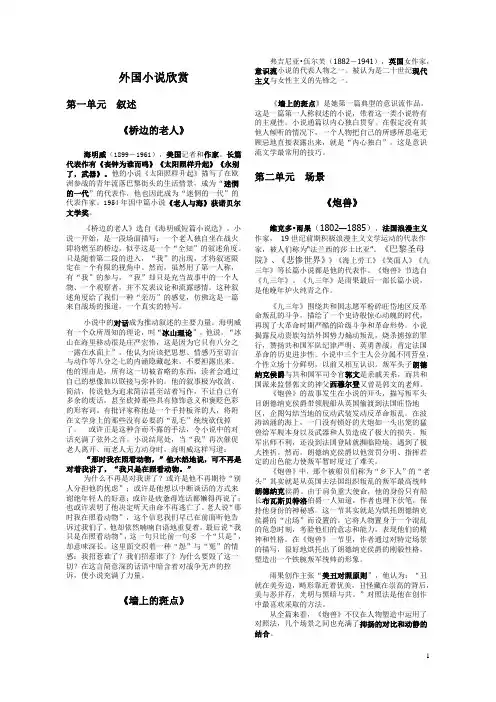

外国小说欣赏第一单元叙述《桥边的老人》海明威(1899-1961),美国记者和作家。

长篇代表作有《丧钟为谁而鸣》《太阳照样升起》《永别了,武器》。

他的小说《太阳照样升起》描写了在欧洲参战的青年流落巴黎街头的生活情景,成为“迷惘的一代”的代表作,他也因此成为“迷惘的一代”的代表作家。

1954年因中篇小说《老人与海》获诺贝尔文学奖。

《桥边的老人》选自《海明威短篇小说选》。

小说一开始,是一段场面描写:一个老人独自坐在战火即将燃至的桥边,似乎这是一个“全知”的叙述角度。

只是随着第二段的进入,“我”的出现,才将叙述限定在一个有限的视角中。

然而,虽然用了第一人称,有“我”的参与,“我”却只是充当故事中的一个人物、一个观察者,并不发表议论和流露感情。

这种叙述角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写。

小说中的对话成为推动叙述的主要力量。

海明威有一个众所周知的理论,叫“冰山理论”。

他说,“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上”。

他认为应该把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露出来。

他的理由是,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想像加以联接与弥补的。

他的叙事极为收敛、简洁,传说他为追求简洁甚至站着写作,不让自己有多余的废话,甚至砍掉那些具有修饰意义和褒贬色彩的形容词。

有批评家称他是一个手持板斧的人,将附在文学身上的那些没有必要的“乱毛”统统砍伐掉了。

或许正是这种含而不露的手法,令小说中的对话充满了弦外之音。

小说结尾处,当“我”再次催促老人离开、而老人无力动身时,海明威这样写道:“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。

”为什么不再是对我讲了?或许是他不再期待“别人分担他的忧虑”;或许是他想以中断谈话的方式来谢绝年轻人的好意;或许是疲惫得连话都懒得再说了;也或许表明了他决定听天由命不再逃亡了。

老人说“那时我在照看动物”,这个信息我们早已在前面听他告诉过我们了,他却依然喃喃自语地重复着。

《外国小说欣赏》知识梳理第一单元话题:叙述 1.叙事角度(1)全知视角:往往用第三人称来叙事。

叙事人相当于上帝,他对情节的发展,人物的心理、命运了如指掌,甚至走到前台对人物评头论足。

好处:①便于作者对人物、情节的掌控;②便于作者对人物进行评判,使作者的倾向鲜明地展示在读者面前。

(2)有限视角:往往用第一人称来叙事。

依靠人物的眼睛来看小说中的世界。

好处:给读者留下想象空间,让读者去推理、评判。

2.叙述人称(1)第一人称:使小说显得亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒发感情。

(2)第三人称:以旁观者身份来讲述故事,叙述相对自由。

(3)第二人称:拉近叙述者与人物之间的距离,抒情气息浓。

1.《桥边的老人》海明威(1)主题:通过描写老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭示战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

(2)艺术特色: A.以小见大 B.叙述简约,含蓄深远(3)作者:海明威,美国小说家。

1954年因中篇小说《老人与海》获得诺贝尔文学奖。

美国“迷惘的一代”的代表作家。

塑造了以桑地亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打<a name=baidusnap0></a>不</B>败他”的“硬汉性格”。

在艺术上,他提出了著名的“冰山理论”。

他的代表作还有长篇小说《太阳照样升起》《永别了,武器》和《丧钟为谁而鸣》等。

2.《墙上的斑点》伍尔芙(1)主题:通过描写主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不</B>可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想感情。

(2)艺术特色 A.辐射状结构 B.自由联想(3)作者:弗吉尼亚??伍尔芙,英国女作家,批评家,意识流小说的代表人物之一。

《墙上的斑点》是她第一篇典型的意识流作品。

第二单元话题:场景 1.场景:小说是由一个个场景构成的。

它是以人物为中心的环境描写。

(人物+事件+环境) 2.场景:公共场景和私人场景 3.场景的功能(1)给全篇“定调”(2)营造意境与渲染气氛(3)导引人物出场(4)揭示人物性格(5)作为象征 4.风景的意义(参考初中知识:景物描写的作用)(1)营造氛围,渲染气氛。

《外国小说欣赏》话题总结 (高三下册)第一单元话题:叙述1. 叙事角度(1)全知视角:往往用第三人称来叙事。

叙事人相当于上帝,他对情节的发展,人物的心理、命运了如指掌,甚至走到前台对人物评应论足。

好处:①便于作者对人物、情节的掌控;②便于作者对人物主评判,使作者的倾向鲜明地展示在读者面前。

(2)有限视角:往往用第一人称来叙事。

依靠人物的眼睛来看小说中的世界。

好处:给读者留下想象空间,让读者去推理、评判。

2.叙述人称(1)第一人称:使小说显得亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒发感情。

(2)第三人称:以旁观者身份来讲述故事,叙述相对自由。

(3)第二人称:拉近叙述者与人物之间的距离,抒情气息浓。

第二单元话题:场景1.场景:小说是由一个个场景构成的。

它是以人物为中心的环境描写。

(人物+事件+环境)2.场景:公共场景和私人场景3.场景的功能(1)给全篇“定调”(2)营造意境与渲染气氛(3)导引人物出场(4)揭示人物性格(5)作为象征4.风景的意义(参考初中知识:景物描写的作用)(1)营造氛围,渲染气氛。

(2)衬托人物心情,暗示人物心理。

(3)表现地域特色,孕育美感(4)暗示背景(5)推动情节发展第三单元话题:主题1.母题:文学作品中,会反复出现一些题材,如“爱情”“战争”“复仇”等,这些宽泛意义上的主题,我们称之为“母题”。

2.主题是小说的灵魂。

3.小说主题是通过形象和情节来暗示出来的,因而小说主题往往比较模糊、含蓄,因为“形象大于思想”。

这就造成小说主题的复杂性,如一部《红楼梦》,有人认为主题是表现“爱情悲剧”,有人认为主题是反映“封建社会的败落”,甚至认为主题是表现“排满思想”等等。

4.考试中归纳主题往往用这样的句式:通过……表现(反映、揭示、批判、赞美等)……第四单元话题:人物1.了解圆形人物与扁平人物的区别圆形人物性格复杂多样,如娜塔莎。

扁平人物性格单一,如素芭。

2.掌握人物形象的分析与概括技巧分析技巧:(1)把人物放到情节中分析(2)抓住传神的人物描写来分析人物:外貌(肖像)描写、语言描写、神态描写、动作(行动)描写和心理描写(3)把人物放到侧面描写中分析:其他人物的衬托、景物烘托等。

外国小说欣赏第一单元叙述《桥边的老人》海明威(1899-1961),美国记者和作家。

长篇代表作有《丧钟为谁而鸣》《太阳照样升起》《永别了,武器》。

他的小说《太阳照样升起》描写了在欧洲参战的青年流落巴黎街头的生活情景,成为“迷惘的一代”的代表作,他也因此成为“迷惘的一代”的代表作家。

1954年因中篇小说《老人与海》获诺贝尔文学奖。

《桥边的老人》选自《海明威短篇小说选》。

小说一开始,是一段场面描写:一个老人独自坐在战火即将燃至的桥边,似乎这是一个“全知”的叙述角度。

只是随着第二段的进入,“我”的出现,才将叙述限定在一个有限的视角中。

然而,虽然用了第一人称,有“我”的参与,“我”却只是充当故事中的一个人物、一个观察者,并不发表议论和流露感情。

这种叙述角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写。

小说中的对话成为推动叙述的主要力量。

海明威有一个众所周知的理论,叫“冰山理论”。

他说,“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上”。

他认为应该把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏起来,不要袒露出来。

他的理由是,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想像加以联接与弥补的。

他的叙事极为收敛、简洁,传说他为追求简洁甚至站着写作,不让自己有多余的废话,甚至砍掉那些具有修饰意义和褒贬色彩的形容词。

有批评家称他是一个手持板斧的人,将附在文学身上的那些没有必要的“乱毛”统统砍伐掉了。

或许正是这种含而不露的手法,令小说中的对话充满了弦外之音。

小说结尾处,当“我”再次催促老人离开、而老人无力动身时,海明威这样写道:“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。

”为什么不再是对我讲了?或许是他不再期待“别人分担他的忧虑”;或许是他想以中断谈话的方式来谢绝年轻人的好意;或许是疲惫得连话都懒得再说了;也或许表明了他决定听天由命不再逃亡了。

老人说“那时我在照看动物”,这个信息我们早已在前面听他告诉过我们了,他却依然喃喃自语地重复着。

高二(下)《外国小说欣赏》课文整理(一)高二(下)《外国小说欣赏》课文整理(三)——话题有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

场景场景是小说最小的构成因素,有大小场景之分。

就是我们常说的“场面描写”,不同于环境描写,是以人物为中心的环境描写,一般由人物、事件和环境组成。

是生活的横截面。

场景能够:(1)给全篇定调;(2)营造意境与渲染气氛;(3)导引人物出场;(推动情节发展和为后文铺垫)(4)揭示人物性格;(5)作为象征,有揭示主题的作用。

(注意和环境描写的作用区分)主题小说必有主题,宽泛意义的主题称为“母题”。

有时材料比作家想要表达的更有思想。

写作目的不外两种:讲故事和讲道理。

小说忌讳“主题鲜明”,主张“形象大于思想”,小说的主要功能是叙事而不是说理,小说通过形象将“理”蕴涵其中。

小说通过客观描绘、隐喻、象征暗示出主题,所以主题就有多种可能。

罗兰巴特说:作品一旦产生,作者就死了。

一千个读者就有一千个哈姆雷特。

这种模糊处理,说不尽的主题,反而增加了小说的艺术魅力。

人物人物是小说的三要素之一。

贴着人物写,就是贴着人物的心理写,贴着人物的言行写。

所以分析小说,要注意体会人物的内心和言行。

(注意分析教读课文里的人物如娜塔莎、丹柯、朱阿等)扁平人物是类型人物或漫画人物,如《变色龙》里的奥楚蔑洛夫。

圆形人物性格较为复杂,往往都是多义与多变的人物。

比方美国小说加玛格丽特·米切尔的《飘》里的斯佳丽。

(分析课文里的扁平人物和圆形人物)人物个性化和人物类型化,在现代小说里人物开始退隐。

卡夫卡《城堡》和《审判》里的人物都叫K,性格也当然无存。

情节情节是文学作品中的事件、主要故事的策划或设计,按照因果关系联系起来的一系列事件的逐步展开。

是故事的核心,它在整体上决定了故事的走向和发展。

细节比情节更具体,更有针对性。

三者故事最大,情节次之,最末细节,最富有表现力。

情节的运行方式有:1、发生—发展—高潮—结局。

选择性必修上册语文外国小说欣赏《外国小说欣赏》中的观点

主题一“小说忌讳主题鲜明,主题鲜明对于小说很难说是一个优点人物一“圆形人物”和“扁平人物”概念虚构区分“事实”与“真实”,心灵真实。

《外国小说欣赏》课文整理一话题

叙述之一

叙述角度:小说要有一个讲述的人,即故事由难来讲。

叙述可以分为全知视角和有限视角。

第一人称,叙事者同时也是故事里的人物,他是站在故事内部的参与者角度来讲述故事,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的也可是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

叙述之二

叙述人称:

第一人称真实亲切、拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

(《墙上的斑点》叙述者是我,但是全知视角)。

第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

但它缺乏亲切感,有一定的距离。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称。

既利于交代背景,也有利于抒发感情,令人心酸落泪

第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距离又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

《外国小说欣赏》整本书知识汇总、考点梳理与答题技巧外国小说知识汇总[教材知识综述]除散文这种常考文体之外,小说也是最近几年尤其是新课程高考中非常热门的一种文体。

由于湖南省语文新课程实施中必选了一门《外国小说欣赏》,从而凸显了外国小说阅读在高考中的地位,需要引起广大考生的高度重视。

《外国小说欣赏》由“叙述”、“场景”、“主题”、“人物”、“情节”、“结构”、“情感”和“虚构”等八个话题知识组成,因而这些话题知识很可能就是高考出题的八个考点,试题一般以主观简答题的形式出现。

[精粹点睛]在外国小说阅读的复习中,考生宜紧扣教材的八个话题知识展开,细密梳理八个话题知识及掌握答题要领,规范作答话语。

1.理解叙述角度、人称及其表达效果「考点梳理」叙述角度有“全知视角”和“有限视角”两种。

全知视角大多见于传统小说,叙述者如上帝一般俯瞰人间,对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时候还跳到前台对人物评头论足。

如莫泊桑的《项链》。

全知视角不受时间空间和人物的限制,方便读者了解故事的来龙去脉。

有限视角的特点是叙述讲究遮蔽作者意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价。

完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,完全靠叙述者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中。

这使得读者变得不像在阅读传统小说那样只是被动地听故事,而必须调动自己的知识、经验和想象力。

如海明威的《桥边的老人》。

叙述人称主要有第一人称“我”和第三人称“他”。

第一人称的叙述只能局限于叙述人的所见所闻,与有限视角一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

相比较而言,第三人称叙述则更自由,与全知视角一样,对人物和故事无所不知,但它的叙述并不那么亲切没有距离感。

小说家选择何种叙述人称完全是根据小说的具体叙述需要而定的,也无所谓孰优孰劣。

小说用第二人称“你”来叙述的情况很少见,严格上说不是一种叙述角度而是小说中的一个人物。